高职班级凝聚力建设的问题及对策

2020-06-02张玉萍

张玉萍

(无锡商业职业技术学院,江苏 无锡 214153)

凝聚力是指“群体成员之间为实现群体活动目标而所能实施团结协作的程度”[1]。我国高等职业教育现阶段中依然采用的是以专业为标准的班级授课制教学,班级依然是一个职业院校最基本的教学单位和组织机构。其群体活动目标就是树立并形成良好的班风、学风,增强班级的向心力,促进班级成员共同成长进步。所以说,班级凝聚力是一个班级成长为优秀集体的动力机制,有利于班级成员对班级产生高度信赖感和归属感,促进班级成员产生为班级目标而努力的行为动机。本文首先解决班级凝聚力测量的问题,笔者编制了高职班级凝聚力的量表,在通过对量表的信度效度检验之后,对高职班级凝聚力的现状进行了调查,并结合访谈分析高职班级凝聚力建设中存在的困难和问题,提出增强班级凝聚力的建议,希望能为高职院校加强班级建设提供参考。

一、班级凝聚力的内涵

凝聚力表现为个体与群体的某种特定关系以及个体愿意留在群体中的程度。班级凝聚力,包括师生之间的吸引力、师生对班级的向心力等,与班级的愿景、班风、学风等多方面因素密切相关,是一种班级文化,是一种精神支柱,对于班里每位学生的成长产生长远影响。班级凝聚力强,同学们便会主动维护班级荣誉,自觉学习,互信互助,积极向上,行动一致。反之,班级凝聚力差,会导致学风不良,人际关系冷漠,互不关心,人心涣散,遇事推诿。因此,凝聚力是班级生命力所在。班级凝聚力的主要内涵具有以下四个方面的内容:

一是对班级价值观的认同。班级价值观就是班级成员判断和处理班级这个大家庭的事务时所依据的是非标准,遵循的行为准则,包括班级愿景、班风、班训、班级精神等,也包括班级制度、守则等。所以说,班级价值观并不是空洞虚拟的概念,而是班级成员行为处事的具体的、实实在在的要求。班级成员越认同班级价值观,班级凝聚力就越强。

二是强烈的班级归属感。班级归属感是学生能以班为“家”,在这个大家庭里,学生既能得到,也能主动给予他人关心、帮助和爱护。人本主义心理学家马斯洛(Abraham Harold Maslow)认为爱与归属的需求(love and belonging needs)是人类的重要社会性需要,每个人都会寻求一个自己所归属的集体,在这个集体中被人接纳、爱护、关注、鼓励及支持等。班级是学生生活学习的基本组织形式,是一个能够得到教师和同学关心的集体,学生们班级归属感越强烈,班级的凝聚力就越强,所以说归属感当属班级凝聚力的首要内涵。

三是互帮互助互学。凝聚力强的班级,不仅同学之间的人际关系良好,而且互帮互助互学,同学们愿意互相接纳,说话做事以一家人看待,协同一致。俗话说:人心齐,泰山移。前苏联心理学家彼得罗夫斯基指出,在组织凝聚力产生与发展的同时,组织内部人际关系也形成并发展起来,班级凝聚力强,班级成员的人际关系也愈和谐,越会互帮互助,相互鼓励,共同成长。

四是积极向上的班风学风。学生以学习为主要目标任务,强大的班级凝聚力可以促进良好学风的形成,反过来积极向上的学风不仅可以让学生学业有成,也可以进一步促进班级的凝聚力。在积极向上的学风氛围中,同学们的目标取向高度一致,反映在对学习认识和行动上,如果统一,班级就有了越来越强的凝聚力。正因为如此,积极向上的班级学风是班级凝聚力中不可或缺的内涵。

二、研究设计

(一)研究目的

本次调查的目的是了解当前高职班级凝聚力的现状,特别是了解学生对自己所处班级的价值认同度、归属感、人际关系和谐度、学风优良度。通过数据分析研究影响到班级凝聚力建设的因素。

(二)研究方法

本文主要采用调查法开展研究,调查分为两个部分:

一是问卷调查。依据班级凝聚力的内涵,编制班级凝聚力量表,通过量表的信效度检验后实际实测,通过数据分析找出影响高职班级凝聚力的主要因素;

二是面对面访谈。通过深度访谈,查找学生对班级的制度、学习活动和人际关系的看法,找出学生对班级正负面情感产生的主要原因,并对高职院校班级凝聚力整体情况进行概括,为提出增强班级凝聚力的建议提供依据。

三、问卷调查设计与结果分析

(一)高职班级凝聚力的表现维度与量表设计

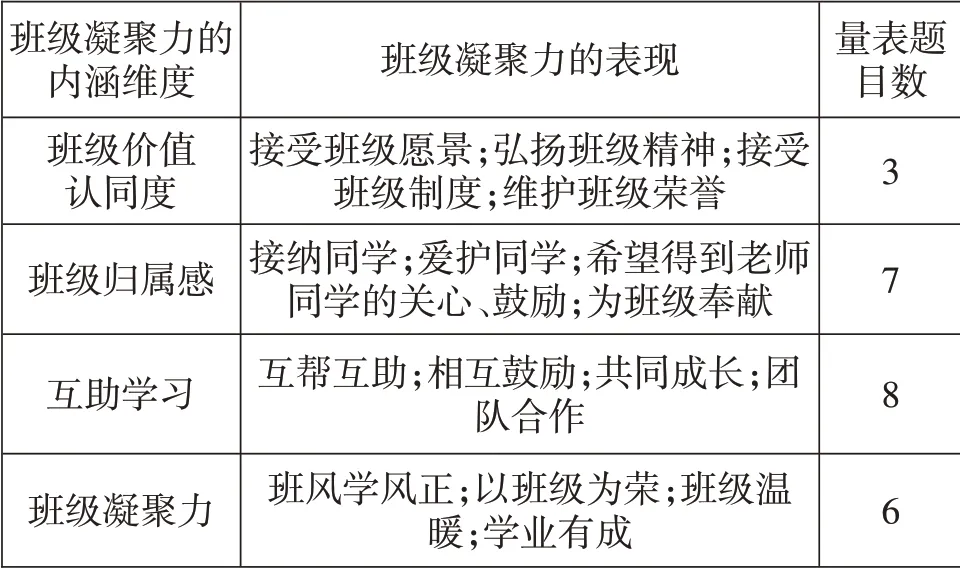

根据班级凝聚力的内涵,采用德尔菲法,征求专家的意见,将班级凝聚力的表现维度进行梳理总结,并以此编制了班级凝聚力量表,如表1所示。

表1 班级凝聚力的表现维度

其中第四个维度“班级凝聚力”,属于结果性的部分,就是说,同学们对班级价值观念愈认同、班级归属感愈强、同学们愈加互帮互助,班级凝聚力也就愈强。除表1中的题目之外,调查还设计到性别、年级、是否班干部、学生会成员等内容。还有两个开放性题目:你爱你的班级吗,为什么?你认为该如何增强班级的凝聚力?

(二)项目分析

本次调查的对象为高职院校在校大学生,通过问卷星网络组织学生随机填答,收回调查量表504 份,经过检验都为有效量表。同时,随机抽取了部分学生进行了访谈,主要围绕量表中的两个开放性题目展开。对回收的数据使用SPSS21 统计软件进行分析,量表采用4 点量表法填答,分别为“很不同意”“不同意”“同意”“非常同意”,依次计分为1、2、3、4。之所以采用4 点计分法,没有设置中间不确定的选项,就是希望受试者能够认真思考,做出明确的“同意”还是“不同意”的选择。本文采用项目分析法来检验本次题目编制的信效度。

(1)内在信度。本量表可靠性统计量基于标准化项的Cronbachs Alpha 达到0.968,说明本量表的信度较好。

(2)计算各题目的CR 值,采用高低分组法来进行考察,如果t值统计量小于3.000,则表示该题项的鉴别度较差,可以考虑将之删除。本量表各题目的CR 值皆大于3,鉴别度较好,不用删除题目。

(3)题目与总分相关,将题目分值与量表总分计算相关系数,相关系数越高说明题目与量表的一致性越好。原则上“校正的项总计相关性”大于0.40 为好,本量表中各题目的数值均大于0.40,表示题项与整体量表的同质性高,不用删除题目。

(三)信度、效度检验

项目分析后,本研究将班级凝聚力表现量表第一部分的18 个题目,利用探索性因素分析(EFA)进一步对量表进行效度检验。本量表的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值达0.957,说明极适合做因子分析。

将18 个量表题目采用主成分分析法,提取共同因素,得到初始因素负荷矩阵。根据Kaiser 法,特征根大于1,每个因子所包含的条目不少于3个。根据表2 的结果,得到3 个特征根大于1 的公因子,3 个公因子的总方差解释率累计为70.862%,故认为这部分量表有很高的结构信度。

对量表第一部分18 个题目做因子分析的数值显示,各条目的因子负荷在0.543—0.821之间。确定量表的结构后,对各因子进行命名。命名的原则有两个:第一,参照理论模型的构想命名,根据该因子的题目主要来自依据理论模型编制的预测量表的哪个维度,哪个维度贡献的最多,就以那个构想维度命名;第二,参照题目因子的负荷值命名,即一般根据负荷值较高的题目所隐含的意义命名。结果将18 个题目归类为3 类因子,分别命名为“互助学习”“班级归属感”和“价值认同”。

表2 解释的总方差

量表的第二部分6个题目,因为在编制量表的时候就设定为一个因子,命名为“班级凝聚力”,采用EFA得到同样的结果

为了进一步考察量表的质量,接下来开展了第二轮量表数据调查,以对探索因素研究所得的题项进行验证性因素分析。研究采用全新样本进行量表调查,收回有效量表103份,基于标准化项的Cronbachs Alpha 值为0.897,适合进一步数据分析。采用SPSS21 统计软件对回收的数据进行基本的统计分析,采用LISREL8.8软件对班级凝聚力量表结构进行验证性因素分析。

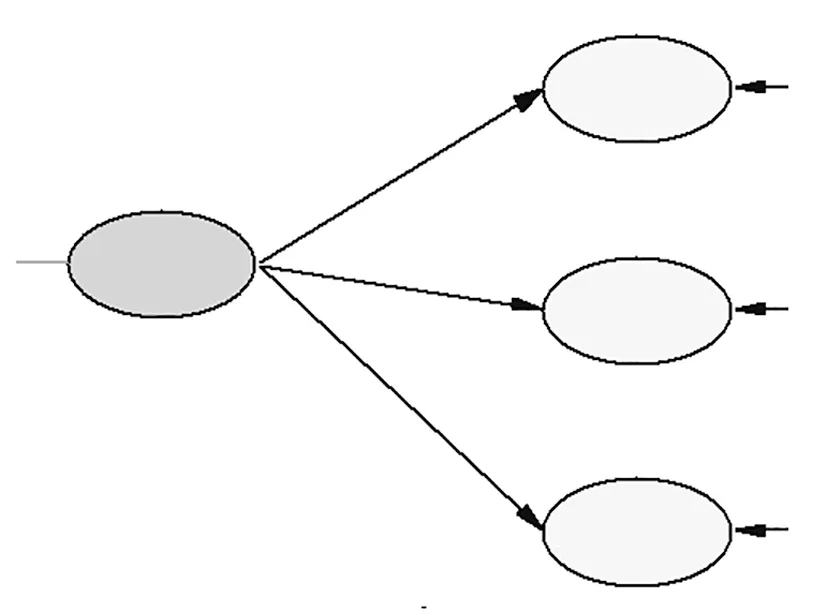

本文采用SEM 结构方程模型方法,构建了高职班级凝聚力4因素模型,如图1所示。

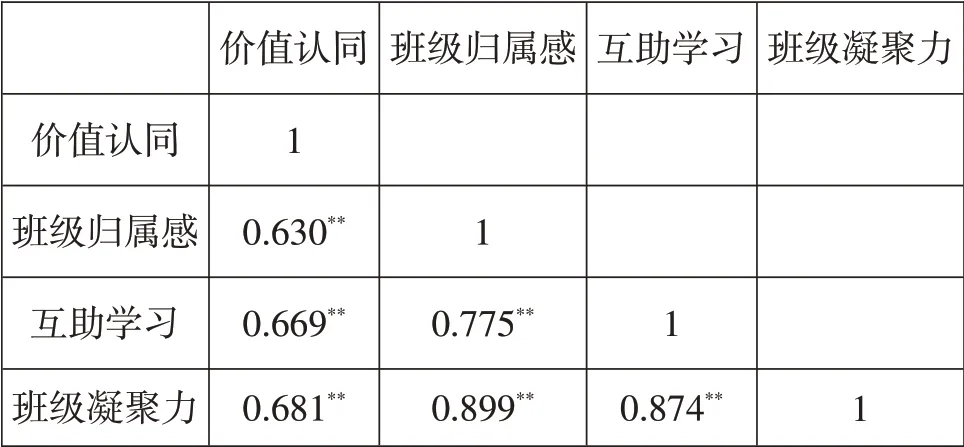

该模型的四组因素间的相关系数均在0.630 以上,如表3所示,表示四个潜在变量间呈现高度相关,宜采用CFA模式,拟合指标如表4所示。

图1 高职班级凝聚力4因素模型

表3 高职班级凝聚力4因素之间的相关系数表

从表4中数据可以看出,高职班级凝聚力4因素模型的各项拟合指数都符合要求,与量表数据有最好的匹配度,验证了高职班级凝聚力的4因素结构模型,该模型是一个“好”模型。因此我们认为量表设计的合理,达到了研究的目的。

表4 高职班级凝聚力4因素模型拟合指标

(四)数据结果分析

(1)本研究开发的量表中3 分为“同意”、4分为“非常同意”,故我们可以认定每题3 分及以上者属于对题项所表达的意思认可度高,全部样本中各题得分加总在72 分以上者即为对班级凝聚力认可度高,可以理解为对班级凝聚力建设满意;反之即为不满意。全部样本中,满意与不满意之比约为2.48:1。可以认为受访者所在班级的班级凝聚力较高。

(2)笔者基于观察提出“高职班级凝聚力会因年级不同而出现差异”,现通过调查数据分析加以检验。由于有3 个年级,不宜采用独立样本t 检验的方法。而适宜采用单因素方差分析的方法,将“年级”作为自变量,对量表班级凝聚力4因素和“总分”作为因变量进行分析,数据表明,除“班级归属感”之外,不同年级之间没有显著性差异,可以认为高职班级凝聚力基本上没有年级的差别。大三年级的“班级归属感”在“描述”统计量中的数值是:总平均数22.4246,均值的95%置信区间为22.5685~25.4315,不包含总平均数22.4246,故差异达显著;“单因素方差分析”表中此因素的F值为3.748(p=0.024<0.05),故需要接受对立假设,表示不同年级学生在“班级归属感”方面有显著差异。然后采用多重比较法研究分析,大三年级的“班级归属感”显著高于大一年级,说明随着在校学习时间增长和年级的升级,班级归属感也随之增强,如图2所示。

图2 不同年级高职生班级凝聚力分析

(3)考虑到班干部、学生会干部一直参与班级管理和组织班级活动,他们对班级凝聚力的认可和感受可能更甚。将“是否班干部”采用独立样本t 检验方法进行分析,结果发现“是”“否”班干部对各题项以及班级凝聚力4 因素和总体上,“是”“否”班干部没有显著性差异。可以认为高职班级凝聚力没有是否班干部的差别。

(4)通过相关性分析,影响班级凝聚力的主要因素为“价值认同”“班级归属感”“互助学习”和“班风学风”,其中班级“班风学风”既是影响因素,也是结果性因素,在上文EFA 分析中直接命名为“凝聚力”。可以得出结论:高职学生对班级价值观愈认同、班级归属感愈强、愈能互助学习,班级凝聚力就越强。

(5)班级制度不合理,同学们的学习目标不明成为影响班级凝聚力的负面因素。全部样本中,题项均值不足3分的有两题,分别是“我的班级制度是合理的(2.90)”“班上的同学们知道为什么而学(2.98)”,没有达到满意水准。后续研究通过面对面访谈进一步查找影响班级凝聚力的负面因素。

四、高职班级凝聚力建设存在的问题

采用随机抽样进行访谈,抽样遵循理论抽样法的原则,当没有新的概念出现的时候就停止抽样访谈。共访谈包括学生会成员、班长、团支书、学习委员、生活委员等在内的28 名学生。通过访谈,发现高职班级凝聚力建设存在以下问题:

(一)班级制度不合理

本次调查数据中,对班级制度的评价得分最低,不足3分,尚未达到满意程度,说明班级制度建设存在问题,使班级凝聚力失去制度保障。在面对面访谈中,有受访者表示:“最不能接受的就是区别对待,好像制度是针对我一个人的,其他人犯了怎么能不管,就管我啊?”班级作为学生成长成才的重要场所和载体,“规章制度制订得好坏,是否科学合理,是衡量班级建设水平高低的一个重要标志。”[2]一个班级成长为优秀班集体的重要标志就是无论班级学生干部还是班级其他成员,无需外在的监督,都能自我管理、自我教育,相互促进,共同进步,形成强大的合力,具有优良的班风、学风,这种优秀班集体的基础是完善的班级制度,班级制度是班级全体成员的行为导向和准则。目前,班级制度存在可操作性不强,规范性欠佳,约束力不强等问题,导致制度形同虚设。通过进一步的访谈,受访者普遍认为班级制度应该由班主任和班级全体成员共同讨论,取得一致意见,然后坚决执行。可以看出,当代“95 后”高职生自我教育、自我管理和自我服务精神的增强,学生对班级特色制度重要性认识很清楚,这也充分说明了要想增强班级凝聚力,首要任务是制定合适的班级制度。

(二)班主任作用有待充分发挥

“辅导员、班主任是高等学校教师队伍的重要组成部分,是高等学校从事德育工作,开展大学生思想政治教育的骨干力量,是大学生健康成长的指导者和引路人。”访谈发现,大部分高职班主任能恪尽职守,并能在班级评奖评优评先时严格执行,同时能在新生入学时让每一位班级成员根据专业人才培养方案制订切实可行的人生职业规划,并能在三年中适时督促调整,班主任能在班级这个系统中扮演好组织者、设计者、指导者、建设者这一角色。但是,在访谈中也反映出一部分的高职班主任没有发挥好自己应有的角色作用,出现了班主任角色的缺位和错位的现象:35.7%的受访者表示班主任在评奖、评优、评先时,存在着放手不管,由班长等班干部成员自行组织和评定的情况,这样固然能培养班干部的独立工作的能力,但是这样会缺少权威性甚至公正性。

(三)班级领头雁作用不强

班级学生干部是班级同学的标杆,是班主任和班级同学的重要纽带,在班级学生干部的选拔上应遵循“民主与集中相结合”的原则,既不可以完全由班主任指定,更不可以完全由班级学生选拔产生,应根据班级制定的《班级学生干部选举办法》产生。同时,在班级学生干部的培养上,要建立系统的班级学生干部培训与考核制度,这样才能调动班级学生干部工作的积极性,才能使班级学生干部工作效率得以提升,才能赢得班级同学们的认可,才能增强班级凝聚力和向心力。但是,在调查和访谈中看出,在当前的高职班级凝聚力建设中,存在着高职班级学生干部的任用和选拔不当,没有严格按照班级制定的规章制度选举产生;同时,部分高职班级学生干部的领导能力、沟通能力和组织能力欠缺,在这种情况下没有得到任何的培养,造成工作效率低下甚至出现工作的失误,导致其在班级同学面前威信渐失;还有的班级对于班级学生干部没有任何的考核和奖惩机制;还有的班级学生干部之间缺乏团结、协作精神。这些问题的存在给班级凝聚力建设带来负面影响。

(四)班级活动开展不力

高职班级建设的目的就是要促进班级每一位学生的成长成才,以期达到培养合格的社会人和职业人这一人才培养目标,而班级活动,在班级建设中起到不可或缺的作用。访谈中,78.6%的受访者对于开展班级活动持赞成的态度,并且认为班级开展活动对于班级建设和个人成长成才都起到很大的作用。同时,访谈发现当前高职班级活动质量不高,开展的不均衡,大一时过多,大三时几乎没有,没有给予一定的经费支持。班级活动没有成为重要抓手和班级凝聚力形成的重要的载体,没能充分发挥班级活动在班级学风和班风建设上的重要作用。

五、加强高职班级凝聚力建设的对策

一个优秀的班集体,是一个凝聚力极强的组织。针对上文问卷调查和访谈查找到的问题,本文对加强高职班级凝聚力建设提几点建议:

(一)加强班级制度建设,奠定班级高凝聚力的基础

班级作为学生成长成才的重要场所和载体,“规章制度制订得是否科学合理,是衡量班级建设水平高低的一个重要标志。”[2]一个班级成长为优秀班集体的重要标志和基础是完善的班级制度,班级制度是班级全体成员的行为导向和准则,是班级“普遍化的行动规范”。从上面的调查分析中可以看出,高职学生更赞成由班主任和班级全体成员来共同制定。从管理学角度来看,有效组织结构设计的共同特征是:集权与分权的统一,能有效的做到这一点,是这个组织得以发展的关键所在。班级的制度是由班主任和班级全体成员共同制定,就能代表班级全体成员的利益,能促进班级和班级全体成员的成长,那么,在执行过程中就不存在障碍。同时,根据组织结构设计责权利对等的原则,责权利要对等,将职责和职权形成规范,定出章程,这样,才能调动班级全体成员的积极性,才能形成强大的凝聚力。

(二)加强专业认知教育,帮助学生树立明确的学习目标

调查数据显示,高职院校学生学习目标不明确成为影响班级凝聚力的另一个主要因子。多数受访者表示不知道为何学这个专业,或者学习就是为了拿个文凭,至于能学到多少东西则不在乎。目标是清晰、美好的图景,需要人们朝着既定目标前进和努力,如果目标得以实现,就会激励着人们去实现下一个目标。目标导向理论认为,如果目标缺乏,则会使人感到无聊无趣,失去行为的动机。而事实上学习目标是学生学习动力的源泉,如果学生们都有明确的学习目标,同学们就会自觉主动的营造积极向上的班风学风,就会互帮互助,班级凝聚力自然会进一步增强。这就需要各专业教师以及班主任等采取切实有效的措施加以引导,帮助学生树立明确的学习目标。

(三)班主任要准确角色定位,发挥应有的作用

高职班级作为一个组织,它还需要“制度化的组织结构”,班主任作为班级这一组织结构的管理者和领导者,位于组织结构的中心,在班级凝聚力建设上班主任的角色应定为在此。根据管理方格理论,只有高结构、高关怀的领导类型对人对事并重,这样的领导既能保证任务的完成,又能充分满足人的需要,工作效率极高,也是最受欢迎的领导者。如果高职班主任能成为这样的班主任,相信学生一定喜欢。在领导权变理论(contingency theories)中重点提到,作为一个领导者,应根据不同环境采取不同的领导方式。作为班主任,在班级事务管理中,能给班级学生干部指明方向,在完成任务的过程中以满足班级学生干部的需要,使班级学生干部能顺利完成工作,给予一定的激励机制。领导生命周期理论(life-cycle approach to leadership)认为,领导的成功取决于两大因素:下属的成熟度(包括工作成熟度和心理成熟度)和由此确定的领导方式。在下属处于不同的成熟度时,领导的方式要随之改变。由此得出,作为高职院校班主任,在管理班级过程中,应根据年级的不同采取不同的领导方式,从大一到大三应分别采用命令型、指导型领导方式,支持型、说服型领导方式,成就导向型、授权型领导方式。作为高职班主任应着眼于全局性、综合性,帮助班级学生干部及全体班级成员尽其所能达成目标,将班级全体成员团结起来,为实现班级共同目标而努力;激励班级全体成员为班级发展、个人发展去努力。

(四)做好班级学生干部选拔和培养,增加班级向心力

在班级这一制度化的组织结构中,班级学生干部处于中间环节,是连接班主任和班级其他成员的纽带,班级学生干部是从班级学生中选拔出来的,他们既是班级成员之一,又承担了协助班主任管理班级这一角色。因此,第一,在班级学生干部选拔和任用上,一定要按照相应的制度,本着公开、公正、公平的原则,采取民主选举而不是班主任指派的方式,班级每一位学生都有参选的机会,通过竞聘的方式由班级全体成员投票选举出来。第二,班级学生干部责权利要对等。作为班级学生干部,由于职位的不同,分工也不相同,工作的职责也不相同,作为班主任务必要明确每位班级学生干部的职责范围,在分工时务必要实现最有效的配合,既要分工明确,又要相互配合。这样避免相互推诿或者互相争抢的现象出现。对于班级学生干部应有相应的激励机制,如,成就激励(做的好,会被评选为优秀学生干部、三好学生等),做到责权利对等。第三,在班级学生干部的培养上,注重过程的培养和管理能力的培养相结合。作为班级学生干部,作为一个团队,为了将所在班级建设成为凝聚力强的优秀班集体是他们共同奋斗的目标,这些团队成员性格迥异,能力不同,这就需要他们在工作中能清楚这一目标并愿意为此而努力,人人有责任,并且愿意承担相应的责任;在工作中相互帮助、真诚而畅通的进行信息的交流和知识的共享;愿意在工作中大家的能力都得到锻炼和提高。这些都需要团队领导者—班主任的指导、管控及有效的授权。在班级学生干部遇到问题时,班主任应及时帮助其解决相应的问题,并指出解决问题的策略和方法,班级学生干部存在的问题是什么,在具体问题上给予指导和培养。同时,班主任还要定期召开班委会,此时可以采取头脑风暴法,让班级学生干部围绕这一时期班级情况畅所欲言,在这一过程中,班主任既可以了解到班级情况,又可以了解到班级学生干部存在的问题,此时,可以有针对性的对班级学生干部工作进行具体的指导和培养。同时,推荐班级学生干部参加院系举行的这方面的培训,如户外素质拓展活动,学生骨干培训班等,通过培训,增强学生干部的各方面的能力,使他们在工作中少走弯路,提高工作效率,这样他们也有工作的成就感,在班级同学中的威信高,作为班主任的助手,他们的成熟度高,有利于班主任管理班级,这样就会形成一个良性循环,相信班级同学也会喜欢这样的学生干部。

(五)开展好班级活动,让班级学生爱这个家

从上面的调查分析中可以看出,在当前高职院校中,部分班级不重视班级活动,当然这也是各种原因造成的。但是,作为一个组织结构,没有开展活动,就如一潭死水,班级活动的开展,可以有效的调动班级全体成员的积极性,可以增强班级成员的集体荣誉感和归属感,可以给班级成员以展示的机会,也是班级凝聚力的有效载体。因此,高职院校应重视班级活动的开展,首先,院系应在遵循科学系统性原则基础上,合理、科学的制定出院系的班级活动的指导性意见或办法,并给予相应的奖惩措施,同时给予相应的经费保障。其次,班级活动应注重活动类型的搭配,不能因为学生不喜欢德育性活动就完全将德育性活动抛弃,可以采取寓教于乐的形式开展德育性活动。也不能因为学生喜欢完全是娱乐性活动,应当是德育性、知识性、娱乐性和实践性活动合理安排、调配,在活动的开展中展示班级学生的魅力所在,让他们在活动中成长,在活动中受益,在活动中感受班级的所在,让他们在活动中喜欢上自己的班级。