“产出导向法”理论体系的解读与应用

2020-06-01毕争

毕争

摘 要:本文首先阐述“产出导向法”理论体系的创建背景,然后介绍最新修订的“产出导向法”理论体系的主要内容,包括教学理念、教学假设和教学流程,并在此基础上归纳“产出导向法”的主要特色,最后对“产出导向法”在基础外语教学中的应用提出建议。

关键词:产出导向法;教学理论;外语教学

“产出导向法”(Productionoriented approach,下文简称POA)是由以文秋芳教授为首的北京外国语大学中国外语与教育研究中心团队创建的符合中国国情的外语教学理论。自2007年首次提出,历经十余载发展和多轮迭代更新,已形成比较完善的理论体系(文秋芳,2015,2018a),并在国内多所高校付诸实践,取得明显成效(张伶俐,2017;张文娟,2017)。近年来,POA理论与实践研究主题从英语教学拓展到国际汉语教学和非英语语种教学(江潇潇,2019;朱勇、白雪,2019),研究人员范围从中国延伸到韩国、泰国、匈牙利等近十个国家,在国内外产生了一定的学术影响力。遗憾的是,就POA研究的课程学段而言,大部分研究集中在高等教育阶段,很少涉及POA在基础外语教育中的应用。下文首先阐述POA理论体系的创建背景,然后介绍最新修订的POA理论体系的主要内容,最后对POA在基础外语教学中的应用提出建议。

“产出导向法”理论体系创建背景

1.中国大学英语教学模式的弊端

就我国大学英语综合课的教学模式而言,总体来说可以分为两种:“课文中心”和“任务中心”(文秋芳,2018a)。“课文中心”教学模式按照教学流程又可分为“自下而上”和“自上而下”两类。“自下而上”的课文教学盛行于20世纪50年代到90年代中期,教学流程是从语言形式到意义:首先讲解单词和短语,然后解释语法,最后阐述难句和整个语篇的意思。按照这样的流程处理完课文之后,学生做课后练习,对所学语言知识进行操练和巩固。“自上而下”的课文教学始于20世纪90年代,教学流程是从整篇文章的意义到语言形式:首先分析课文的中心意思和整体结构,然后分部分讲解课文内容,主要目的是让学生了解课文所表达的意义,其中穿插少量单词、短语和难句的讲解,最后学生完成课后语言练习。“任务中心”教学模式于20世纪末由国外引入国内,提倡课堂教学以学生完成真实的交际任务的方式开展,教学流程分为“任务前”“任务中”和“任务后”三个阶段:在“任务前”阶段,教师介绍任务,学生为完成任务作准备;在“任务中”阶段,学生主要依靠自己或同伴合作完成任务;在“任务后”阶段,学生汇报任务结果,教师进行评价(Ellis & Shitani,2014)。

概括来说,在“自下而上”和“自上而下”这两类“课文中心”教学模式下,教师的主要作用都是帮助学生理解和吸收“输入”,至于学生是否能将所学的语言形式和内容应用于交际活动中不是课堂教学重点。在“任务中心”教学模式下,教师的主要作用体现在为学生提供“产出”机会,但学生如何获取、加工和运用“输入”不是课堂教学重点。也就是说,“课文中心”教学模式重输入、轻输出;而“任务中心”教学模式重输出、轻输入,二者都未将输入与输出有机结合。

2.“产出导向法”要解决的根本问题

“产出导向法”要解决的根本问题即上述大学英语教学模式中存在的输入与输出脱节的问题,即“学用分离”。这一长期存在的弊端严重影响外语教学效果和效率(文秋芳,2018a)。“学用分离”问题同样存在于我国基础外语教学领域,是改革开放40年来我国基础外语教学最本质的问题之一,更是新时代基础外语教学课程改革的关键问题(徐浩,2018)。

要解决“学用分离”问题,必须从教学理念和教学实践两个层面着手:首先,要在理念层面明确“学”与“用”之间的关系以及它们的内涵,包括学什么、怎么学以及用的目的是什么;其次,要在实践层面提供切实可行的教学流程,即怎么教。下文将详细介绍POA理论体系的主要内容,并分析该理论围绕以上问题提供了怎样的解决方案。

“产出导向法”理論体系主要内容

1. POA理论的教学理念、教学假设和教学流程

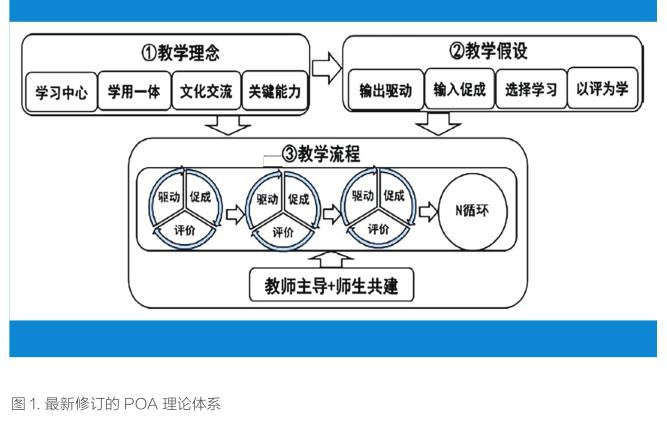

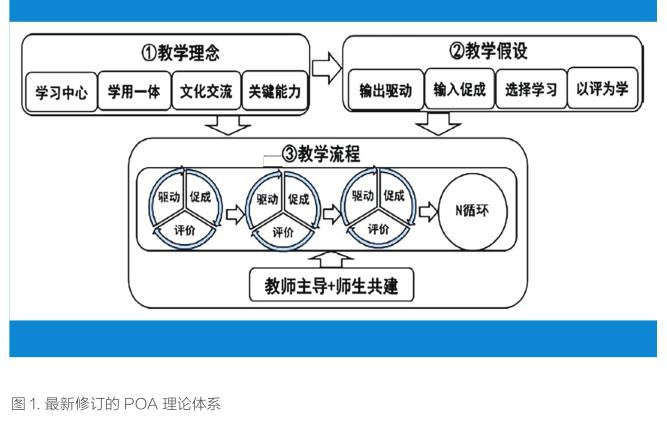

最新修订的POA理论体系(文秋芳,2018a)由教学理念、教学假设和教学流程三部分组成(见图1)。“教学理念”是POA对教学所持有的基本态度和观念,决定教学假设和教学流程的方向和行动目标;教学假设是基于二语习得理论研究成果提出的二语教学假设,是制定教学流程的理论依据;教学流程为教学如何实施提供具体指导。下文将对这三部分内容作进一步阐释。

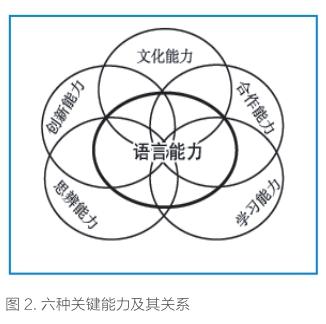

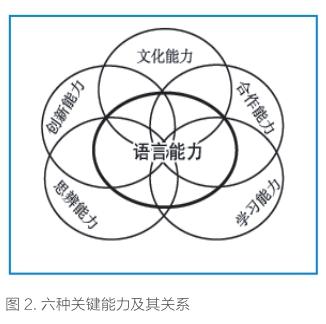

教学理念包含学习中心说、学用一体说、文化交流说和关键能力说。“学习中心说”强调所有课堂教学活动都是为了“学习”发生,即学生学有所获、学有所成。“学习中心说”与“学习者中心说”的区别是前者既强调教师的主导作用,也强调学生的主体作用,而后者在一定程度上忽视了教师才是决定课堂教学质量和效率的关键因素。“学用一体说”强调在课堂教学中,输入与输出之间不允许有很长的时间间隔,学一点,用一点,学与用无缝对接。其中,“用”是“学”的目的,以产出目标的形式体现,即学生要用英语做什么事情;“学”是达成产出目标的手段,即为了达成产出目标要学习什么内容。“文化交流说”指外语教学内容既要包括学习者本土文化,也要包括目的语文化,以提升学习者的跨文化交际能力。“关键能力说”指外语教学的最终目标是提升学生的关键能力,包括语言能力、学习能力、思辨能力、文化能力、创新能力和合作能力(文秋芳,2018b)(见图2)。其中,语言能力是所有关键能力的基础,位于核心地位;其他五种能力相互联系、相互作用。与《普通高中英语课程标准(2017年版)》中倡导的四项核心素养(即语言能力、文化意识、思维品质和学习能力)(中华人民共和国教育部,2018)相比,前四种关键能力(即语言能力、学习能力、思辨能力和文化能力)与四项核心素养的内涵相似;后两种关键能力(即创新能力和合作能力)在于培养学生的创新精神和合作意识,为学生将来踏入社会和职场做准备。

教学假设包含输出驱动、输入促成、选择学习和以评为学。“输出驱动假设”是基于二语习得假设“输出假设”(Swain,1985)而提出的二语教学假设。两者的相同之处是重视输出对于二语学习的重要作用;区别是前者用于解释促进二语习得的机制,而后者是教学手段,即逆转传统的“先输入后输出”的教学顺序,让学习者先尝试输出,发现产出困难之后,教师再针对教学目标和学习者的产出困难提供相关输入,这样能够通过营造“饥饿感”来增强学生的学习欲望。“输入促成假设”与“输出驱动假设”紧密相连,指在学生尝试输出之后,教师一定要提供有针对性的输入来促成学生完成产出任务。“选择学习假设”指教师在引导学生学习输入时一定要选择学生完成产出任务所必需的内容、语言、结构等,也就是说,对于课文等教学材料,不能材料中有什么就讲什么,而要以产出目标为纲对教学内容进行选择和提炼。“以评为学假设”(assessing being learning)指教师要把评价作为教学的有机组成部分,针对学生产出文本中的典型问题进行补救性教学,而不仅仅是对学生的产出文本给予反馈。

教学流程由“驱动—促成—评价”组成的若干循环链组成。教师首先要把整个单元教学结束后学生需要完成的产出任务分解成若干小的产出任务,针对每个产出任务的教学都遵从“驱动—促成—评价”的教学流程。若干小产出任务顺利完成之后,单元产出任务的完成也就水到渠成。“驱动环节”的任务是让学生尝试完成单元产出任务,让他们意识到自己的不足,从而激发学习欲望。“促成环节”的任务是引导学生学习输入,并完成一系列促成活动,帮助学生把从教学材料中获得的接受性知识转化为产出性知识。教师设计的系列促成活动要精准对接产出目标和学生的产出困难,同时在认知难度上循序渐进,在活动形式上丰富多样。“评价环节”的任务是教师针对学生课上或课下产出的口笔头文本中存在的典型问题进行补救性教学,然后让学生对自己的产出文本进行修改和互改。教师的专业指导体现在挑选典型问题,指导学生修改,并提供修改思路或方案,目的是让学生意识到产出问题,并在教师的专业指导下培养自我评价和修改的能力。

2. POA理论的主要特色

POA理论最显著的特色在于从教学理念和教学实践两个层面为我国外语教学中“学用分离”这一根本问题提供了解決方案。在教学理念层面,POA提倡“学用一体”,即产出是教学目标,其最终目的是提升学生的英语综合应用能力和全人发展所需的关键能力;输入是达成教学目标的手段,输入的内容取决于产出需求。在教学实践层面,提出“驱动—促成—评价”教学流程,即首先让学生尝试产出,然后教师提供有针对性的输入,最后学生应用所学输入再次产出。学与用紧密结合能够增强学生对输入材料中某些语言形式的关注,增大他们在产出中再次使用这些语言形式的可能性(Long,2015),从而强化语言输入与输出之间的协同效应,提高外语教学的效果和效率(王初明,2010)。

与传统外语教学模式相比,产出在POA教学中的作用更加凸显:产出是终点,是起点,也是过程。“产出是终点”强调外语教学的最终目的是提高学生应用外语的能力,既包括用外语完成交际任务,也包括在用的过程中提升思维品质,增强文化素养,实现全人发展。“产出是起点”是POA在教学流程上的创新,即“以终为始”,让学生在学习之前先产出,意识到自己的不足,使学生和教师在“学”和“教”的目标上真正实现协同。“产出是过程”指教师在教学过程中要设计一系列产出活动,帮助学生把输入材料中的接受性知识转化为产出性知识,并提升产出技能。这就好比幼儿学习走路必须要在练习走的过程中才能学会一样,学生提升产出能力也必须通过不断产出才能达成。这个过程不能只靠学生课下自己完成,而是必须作为课堂教学的重要组成部分。需要说明的是,POA强调“产出”的重要作用,并不意味着其忽视或否定输入的作用。相反,针对产出目标和学生产出困难的输入是实现产出目标的保障,离开了输入的“促成”作用,便失去了让学生学习新知识的作用。

“产出导向法”在基础外语教学中的应用建议

POA理论体系虽然是针对大学外语教学中“学用分离”这一弊端提出的,但是也可以为基础外语教学提供借鉴,因为“学用分离”也是基础外语教学存在的根本问题之一。本文为POA理论在基础外语教学中的应用提供三点建议。第一,教师要创设有真实意义的产出情境和产出任务。“真实意义”一方面指产出情境要尽量具有潜在交际真实性,是学生将来可能遇到的外语交际情境,例如参加国际夏令营;另一方面,产出任务对于学生而言要有真实的认知挑战和思辨空间,这样才能激发其求知欲。例如引导学生从中西方的文化差异现象探究人们思维方式的差异及其影响因素。第二,对文本内容和语言的学习要为完成产出任务服务。也就是说,教师要“以终为始”,逆向思考学生要完成产出任务需要掌握哪些知识和技能,然后引导学生有针对性地进行学习。这样才能将知识学习和技能发展融入具体的情境中,为学生认知、加工、整合和运用知识来分析和解决问题创建机会(王蔷,2015)。第三,教师要设计一系列循序渐进的促成活动,其活动目的共同指向单元产出任务的完成。这就要求教师仔细思考和分析完成单元产出任务的过程和难点,按照一定的逻辑顺序将单元产出任务细分为一系列小任务,并为学生提供完成产出任务所需的内容、语言和结构等,这样才能使学生在活动中盘活输入,并逐步达成单元产出目标。

参考文献