不同轴重下双线重载铁路隧道基底结构动压力分布研究

2020-05-29王明年李自强

于 丽,赵 勇,王明年,李自强,3

(1.西南交通大学 土木工程学院,四川 成都 610031;2.中国铁路经济规划研究院,北京 100038;3.重庆科技学院 建筑工程学院,重庆 401331)

重载运输是一种能够保证运输效率,提高经济效益的有效途径[1-2]。目前,世界各国大力发展重载运输使重载铁路发展迅速[3-4]。相较于普通铁路而言,重载铁路具有大轴重、大运量和高行车密度的特点,故重载铁路隧道隧底承受的列车动荷载幅值和作用次数均显著提高。因此,重载铁路隧道对基底结构的承载力要求也明显高于普通铁路隧道。如设计施工考虑不周,重载铁路隧道基底结构更易出现病害影响隧道结构的安全稳定,且其维修养护更为困难[5]。因此,研究分析不同轴重动力影响下重载铁路隧道基底结构力学行为对其设计方法和病害的防治具有指导借鉴意义。

目前,重载铁路隧道底部结构设计主要是基于普通铁路隧道的经验取值。重载铁路隧道相关规范虽尚未正式实施,但国内关于重载铁路线路底部结构的研究也已取得了一定成果。刘文劼等[6]根据动三轴试验研究了路基在重载列车动载往复作用下的动力响应,得到了路基动应变-动应力的曲线模型;狄宏规等[7]基于轻型动力触探N10试验对不同轴重、不同速度重载列车行车条件下朔黄铁路路基的强度进行评估,发现重载扩能仍难满足30 t轴重行车要求;薛继连[8]研究了30 t轴重列车动力作用下,重载铁路隧道隧底密实度对基底结构动力性能的影响;尹成斐等[9]通过现场实测,得到重载列车动力作用下,仰拱填充表面的应力分布特征。上述关于重载铁路隧道基底结构动力响应的研究多通过有限元分析,而试验多集中在路基结构。鉴于路基与隧道基底结构存在较大差异性,因此现有的重载铁路路基结构动力特性不适用于重载铁路隧道基底结构,同时以往的试验研究由于隧道自身条件的限制而存在较大局限性,难以达到预期效果,故不同轴重条件下重载铁路隧道基底结构的动压力传递规律并不明确。

针对双线重载铁路隧道基底结构在不同轴重重载列车下的动力响应,分析25、27、30 t轴重条件下,基底结构由上至下各结构层表面的动压力分布情况,明确在不同轴重下重载铁路隧道基底结构受到的列车荷载影响。利用现场原位激振试验模拟不同轴重的重载列车动力作用,在底部结构各结构层表面埋设光纤光栅土压力计获得不同位置的接触压力,定量分析轴重增加对隧道基底结构产生的影响。据此为重载铁路隧道设计参数的选取提供理论依据。

1 现场试验及远程监测方案

1.1 实际工程依托

试验断面位于付营子隧道,其为张唐铁路中最长的隧道之一,隧道断面形式为单洞双线,长度约为10 km,采用无砟道床结构,下行方向为重载列车,上行方向为普通列车,即左线为重载线路,右线为普通线路,左右线路中心相距3.44 m。Ⅳ级围岩条件下设计衬砌断面如图1所示。

1.2 断面的选取

本文主要研究Ⅳ级围岩条件下双线重载铁路隧道基底结构的动压力分布规律,因此付营子隧道现场试验和远程监测断面均选在Ⅳ级围岩标准断面,监测断面处于隧道直线段,距离隧道进口约3 km。通过付营子隧道的TSP地质超前预报并结合相关规范[10],确定试验断面的物理参数,见表1。

表1 付营子隧道Ⅳ级围岩试验断面物理参数

1.3 传感器布设

(1)测试传感器

在本次试验和远程监测方案中选择光纤光栅土压力传感器,该测试原件抗干扰性强,长期稳定性好,能够实现接触压力的动态采集和长期远程传输[11]。

(2)测点布设

为研究不同轴重下基底结构不同结构面表面的动压力分布规律,并考虑隧道底部结构分层浇筑的特点,将光纤光栅土压力计由上至下在各结构层表面进行布设,具体位置见图2。

图2 基底结构土压力计测点布设示意图

付营子隧道现场试验和远程监测过程中,为各结构面传感器进行编号并选取合理量程:道床表面DT-1—DT-3,量程选取10 MPa;填充层表面DT-4—DT-7,量程选取5 MPa;仰拱表面GT-1—GT-7与围岩表面WT-1—WT-8,量程均选取2 MPa。试验和远程监测中对列车动力作用的采样时间间隔为0.01 s。

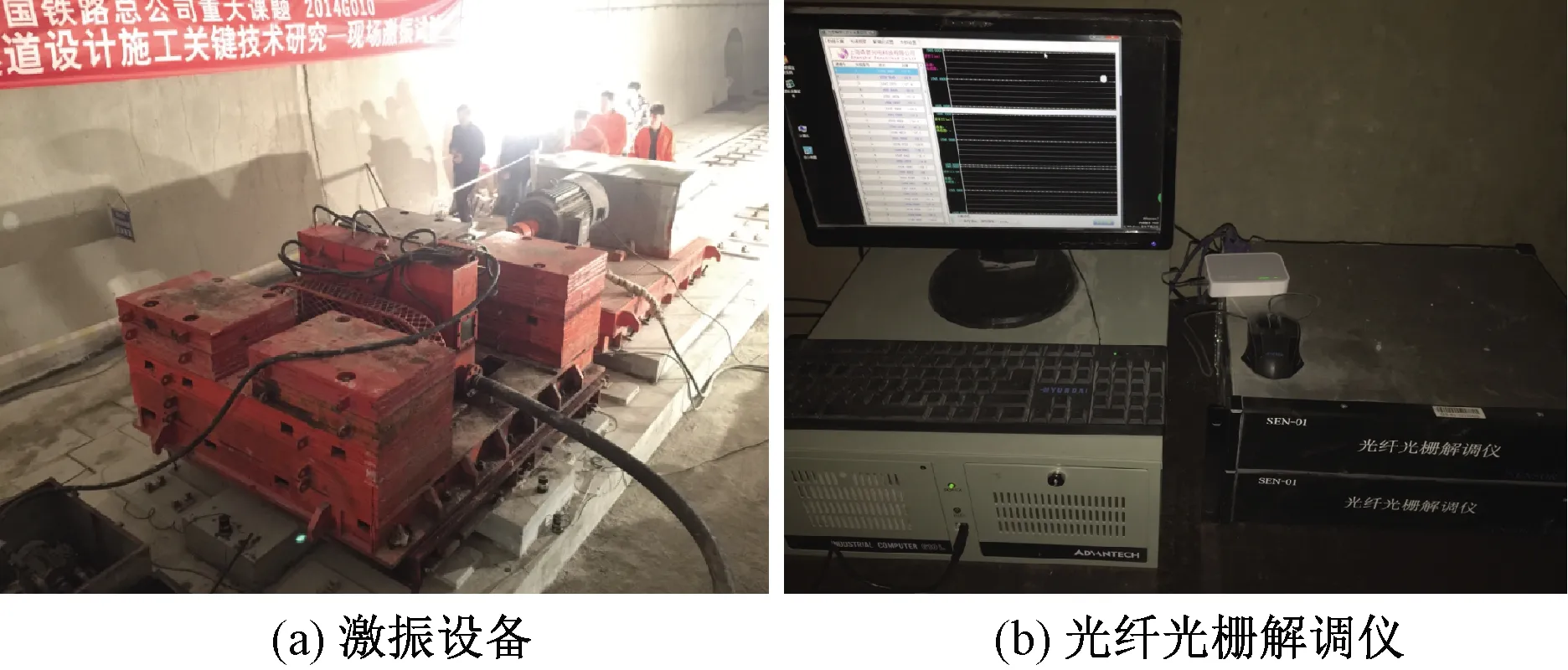

1.4 试验设计

现场试验采取激振试验模拟25、27、30 t三种重载列车轴重。试验设备选用的激振动力系统能够通过调整偏心块改变设备配重,结合设备输出频率实现不同激振力,以达到多种列车动荷载作用的模拟[12]。试验位置选在货运线路道床表面,模拟研究实际通车情况下基底结构的动力响应,试验过程中采用光纤光栅解调仪进行数据采集,如图3所示。

图3 重载铁路隧道现场激振试验设备

不同轴重的重载列车作用荷载由不同配重块和输出频率模拟,主要试验参数如表2所示。

表2 付营子隧道Ⅳ级围岩断面试验工况

对光纤光栅解调仪采集的各结构层表面土压力传感器动态波长进行处理分析,即可得到三种不同轴重的动力影响下相应位置上的动压力分布。

1.5 远程数据采集

在付营子隧道测点安装完毕和激振试验结束后,根据各测点光纤光栅波长对传感器进行组网后,通过主光缆接入隧道进口的通信机房,利用光纤光栅解调仪和工控机实现远程数据采集。

2 激振试验结果

付营子隧道K294+100 Ⅳ级围岩断面试验时间共计202.4 h,记录并分析了25、27、30 t三种轴重情况下双线铁路隧道基底结构各结构层的动压力规律。

2.1 道床动压力

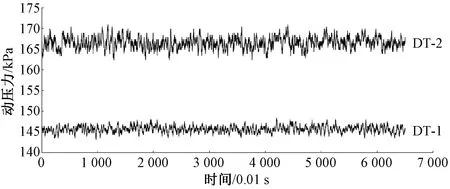

因篇幅限制,仅列出货运侧即重载线路道床结构表面(轨枕底面)在列车行进过程中的典型动压力时程曲线,如图4所示。

图4 轴重30 t时道床表面左线路动压力典型时程曲线

对比道床各测点动压力时程曲线可以看出,道床上层的接触压力动力响应较下层更加明显,表明重载列车作用会极大增加轨枕下方的动压力幅值,同时随深度增加而减少。提取道床结构上下表面的动压力幅值列于表3。

表3 各工况下道床各测点动压力幅值

由表3可得,对于双线重载铁路隧道而言,重载列车荷载的作用会极大增加重载线路道床结构上下表面的动压力,同时会在一定程度上增加普通线路侧道床结构的动压力,但量值较小,影响较弱。

对于道床结构上表面而言,三种轴重条件下,线路轨道下方的动压力均最大,表明该位置受到列车荷载影响最大。其中,轴重30 t列车荷载作用时,重载线路右轨的动压力幅值为168.40 kPa,轴重由30 t减少到27 t时,该位置动压力衰减约26.01%;轴重由27 t减少到25 t时,该位置动压力衰减约19.41%,表明轴重超过25 t时,双线铁路隧道轨枕下方的动压力呈非线性增长,道床结构受到列车荷载作用会越来越大。

对于道床结构下表面而言,三种轴重条件下,重载线路中心的动压力最大,表明重载列车作用会引起应力叠加而使得重载线路中心动压力幅值达到最高。其中,轴重30 t列车荷载作用时,重载线路中心的动压力幅值为80.80 kPa,轴重由30 t减少到27 t时,该位置动压力衰减约23.26%;轴重由27 t减少到25 t时,动压力衰减约16.95%,表明轴重超过25 t时,道床下表面的动压力仍会随轴重增加而越来越大。对比轨枕下方的动压力衰减程度可知,距离列车作用位置越近,动力响应越为明显。

2.2 仰拱动压力

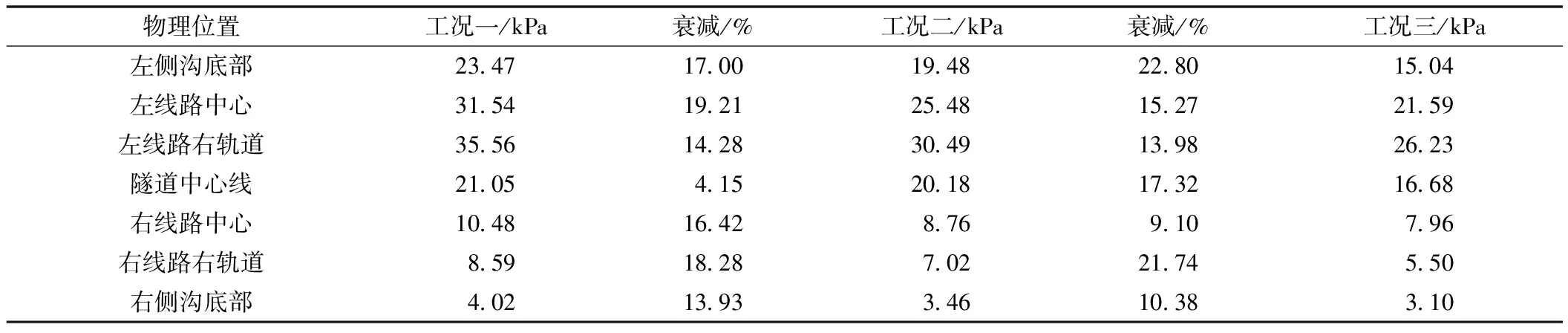

三种轴重条件下仰拱表面各测点动压力值见表4。

由表4可得,三种轴重下仰拱表面动压力幅值最大位置在重载线路轨道下方。轴重30 t时,重载线路轨道下方仰拱表面动压力幅值达到35.56 kPa;轴重由30 t减少到27 t时,动压力幅值达到30.49 kPa(衰减14.28%);轴重由27 t减少到25 t时,动压力幅值达到了26.23 kPa(衰减13.98%)。左幅即重载线路位置轨道竖向位置的动压力幅值衰减程度最小,表明重载列车作用的动力影响主要集中在重载线路轨道竖向位置。与列车荷载作用位置距离越大,动压力逐渐减弱导致横向分布上左幅动压力明显大于右幅,在重载列车长期大轴重碾压下,基底结构易出现失稳发生病害。

2.3 围岩动压力

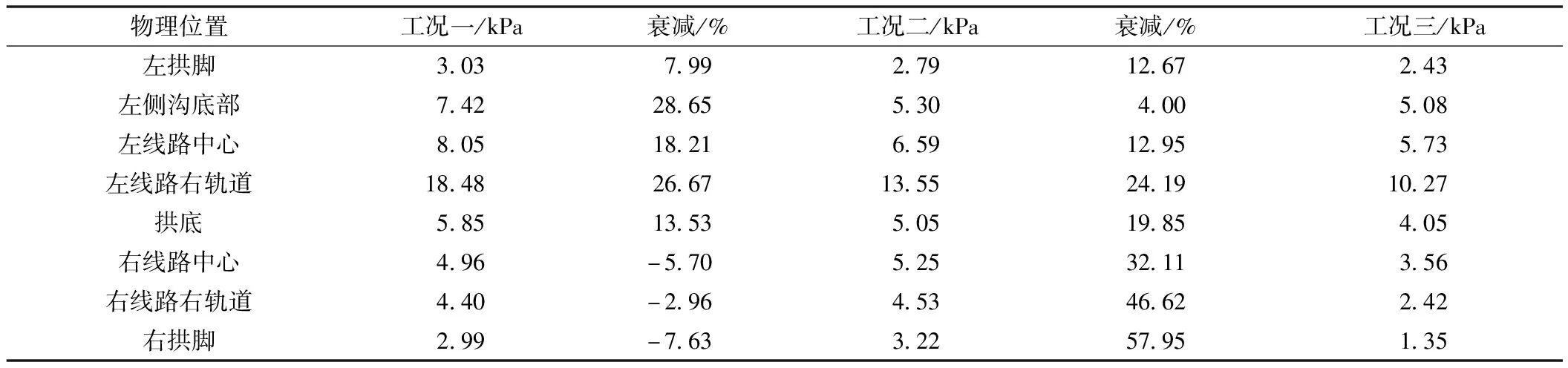

三种轴重条件下围岩表面各测点动压力值见表5。

表4 各工况下仰拱表面各测点动压力幅值

表5 各工况下围岩各测点动压力变化幅值

由表5可得,围岩表面动压力横向分布规律表现为重载线路轨道下方动压力幅值相对最大。随着与该位置距离的增加,动压力也逐渐减小。当轴重为30 t时,重载线路轨道竖向位置上围岩表面动压力幅值为18.48 kPa;轴重由30 t减少到27 t时,该位置动压力幅值衰减约26.67%达到13.55 kPa;轴重由27 t减少到25 t时,动压力幅值衰减约24.19%达到10.27 kPa。其中,当轴重由27 t增加到30 t时,右侧即普通线路围岩表面的动压力幅值反而减少,表明在Ⅳ级围岩条件下,重载列车轴重超过27 t时其对重载线路的荷载作用加剧,动压力分布更为集中,对底部围岩受力更为不利。

2.4 动压力竖向传播规律

Ⅳ级围岩三种轴重条件下,双线重载铁路隧道仅重载线路受到列车荷载作用时,重载线路即货运线路中心、重载线路右轨和普通线路即客运线路右轨三条竖向特征监测线上动压力幅值的竖向传递规律见图5。

图5 三种轴重下特征位置动压力幅值沿深度衰减规律

由图5可得,在轴重25、27、30 t重载列车作用下,双线铁路隧道动压力竖向传递规律基本一致,主要分为两个阶段:第一阶段为列车荷载受到道床结构和仰拱填充结构的缓冲影响而出现较大程度的衰减,轴重越大,衰减程度越明显;第二阶段为列车荷载在仰拱结构中的传递,此时三种轴重的动压力幅值已较为接近,由仰拱表面传递到围岩表面的动压力衰减较小。

三条特征监测线上,重载线路轨道对应竖向位置上的动压力幅值均最大,同时衰减程度最大。表明提升轴重会加速相应轨道位置的列车荷载作用力,使得横向分布左幅大于右幅,基底结构受力不均匀。

3 远程实测结果

付营子隧道实际通车参数为轴重27 t。对付营子隧道Ⅳ级围岩监测断面进行实时监控,记录重载列车对双线铁路隧道激振试验断面基底结构的动力影响,取一趟过车数据为比较依据,与同为27 t轴重的激振试验结果进行对比分析。

3.1 道床动压力

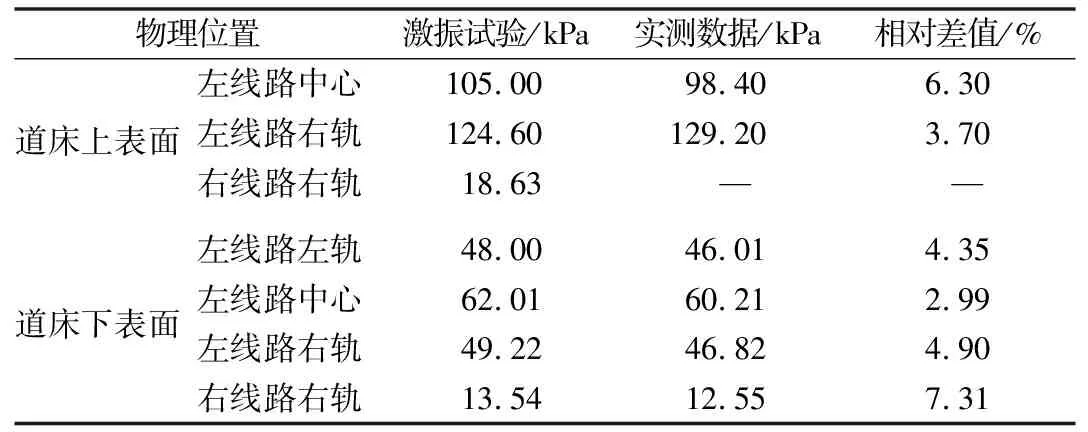

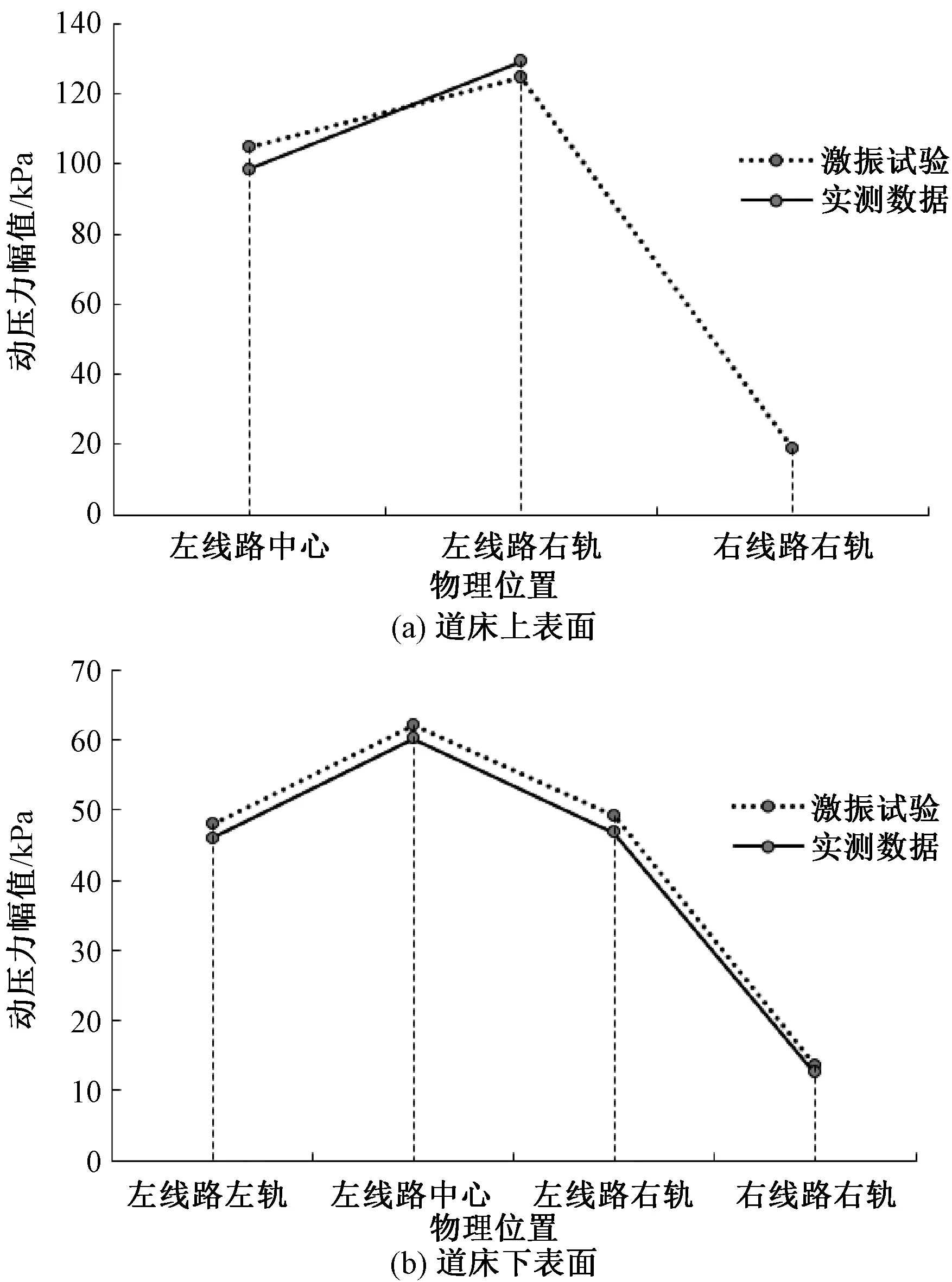

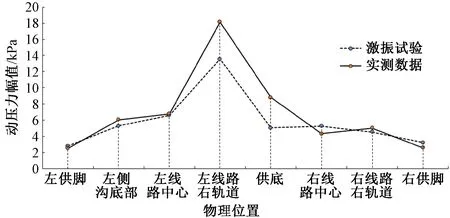

提取远程监控所得道床结构上、下表面的动压力幅值,并与现场原位试验数据进行比较,见表6,分布规律见图6。

由表6和图6可知,普通线路轨道下方土压力传感器通车后损坏,不予考虑。道床结构实测数据与激振试验结果动压力幅值吻合度较好。对于道床结构上表面而言,最大差值出现在重载线路中心,实测动压力幅值为98.40 kPa,相对差值仅为6.30%;对于道床结构下表面而言,最大差值出现在普通线路轨道下方,表明对于重载线路列车荷载实际作用与试验结果基本一致。

表6 27 t轴重下道床各测点动压力幅值对比

图6 27 t轴重下道床结构动压力幅值对比

3.2 仰拱动压力

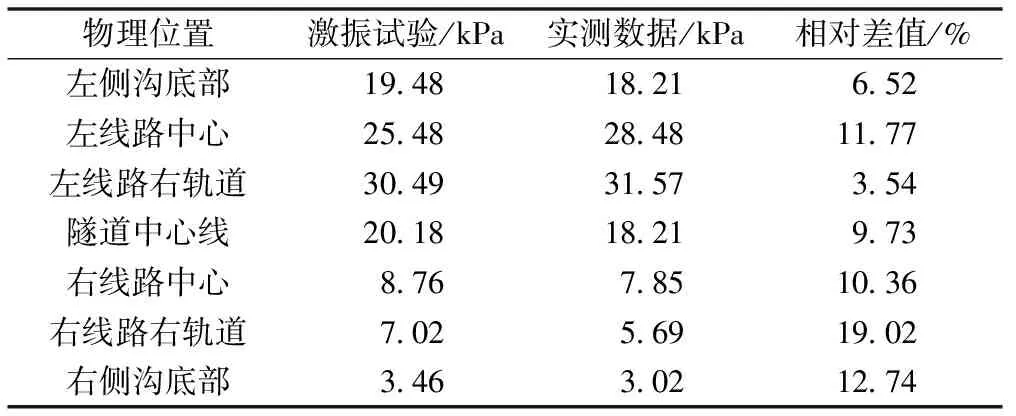

激振试验所得仰拱表面动压力结果与远程获取的数据见表7,分布规律如图7所示。

表7 27 t轴重下仰拱表面各测点动压力幅值对比

图7 27 t轴重下仰拱表面动压力幅值对比

由表7和图7可知,激振试验和远程监控所得仰拱表面动压力横向分布形式同为“偏三角形”,具体表现为最大动压力幅值出现在重载线路轨道位置,随着横向距离的增加,动压力幅值向两侧减少。其中重载线路轨道位置两者的动压力幅值最为接近,激振试验结果为30.49 kPa,实测为31.57 kPa,相对差值仅为3.54%。普通线路轨道竖向位置动压力幅值相对差值较大,为19.02%,但量值较为接近,均为6 kPa左右。结合远程实测可知,激振试验所得仰拱表面动压力幅值的量值接近,原位激振试验能够有效模拟重载列车对仰拱结构的动力作用。

3.3 围岩动压力

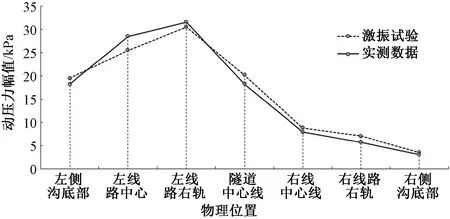

将激振试验所得围岩表面动压力与远程监控所得动压力幅值进行对比,见表8,分布规律如图8所示。

表8 27 t轴重下围岩表面各测点动压力幅值对比

图8 27 t轴重下围岩表面动压力幅值对比

由表8和图8可知,激振试验和远程监控所得动压力幅值仍表现为“偏三角形”,具体表现为重载线路轨道位置幅值最大,随着与轨道的水平距离增加,动压力幅值也逐渐降低。其中,重载线路中心竖向位置上两者的动压力幅值最为接近,激振试验结果为6.59 kPa,实测为6.78 kPa,相差仅为2.88%。拱底(隧道中心)竖向位置动压力幅值相差较大,达到了42.74%,但量值较为接近,相差3.77 kPa。通过比较试验和实测所得动力数据发现,基底结构竖向深度增加,两者吻合度下降,具体表现为重载列车在重载线路轨道竖向位置上的荷载作用大于试验模拟,但动压力横向分布规律和量值较为接近。

通过两者对比可知,27 t轴重动力作用下双线重载铁路隧道激振试验和实测数据吻合度由上至下减小,但量值接近且各结构表面横向分布规律基本一致,说明激振试验能够很好的模拟不同轴重条件下列车动荷载的影响。

4 结论

本文针对Ⅳ级围岩条件下双线重载铁路隧道基底结构各结构面包括道床上、下表面,仰拱表面和围岩表面的动压力在不同轴重列车荷载作用下的动力响应,得出了不同轴重条件下列车荷载的横向分布及竖向传递规律,讨论了基底结构动压力对列车轴重的敏感性,最后通过现场实测与试验结果对比分析,得出了如下结论:

(1)通过25、27、30 t轴重的大型现场激振试验可以得出,对于双线重载铁路隧道而言,受到重载列车直接作用的线路侧动压力会明显升高。其中轨道位置动压力幅值最大,对于付营子隧道这种上下行荷载明显不同的双线铁路隧道而言,重载列车的长期大轴重碾压会使基底结构出现失稳的可能。

(2)重载线路竖向位置动压力幅值与列车轴重关系表现为:轴重由30 t降低到27 t时,道床上表面动压力幅值衰减程度为26%~29%,道床下表面衰减程度为23%~31%,仰拱表面为14%~20%,围岩表面为18%~29%;轴重由27 t降低到25 t时,道床上表面动压力幅值衰减程度为19%~22%,道床下表面衰减程度为17%~22%,仰拱表面为14%~23%,围岩表面为12%~24%。激振试验表明,轴重超过25 t后,基底结构各层动压力增长速度较轴重增长速度更快,说明轴重增加,对基底结构荷载作用会越来越大。此外,随着竖向深度的增加,各结构层表面对轴重的敏感性也逐渐降低。

(3)在付营子隧道正式通车后,根据实际通车参数(轴重27 t,速度80 km/h)将所得的基底结构实际动压力变化与激振试验相同工况对比分析后发现两者动压力幅值的吻合度由上至下逐渐变差。造成这种现象的原因主要在于,激振试验的加载方式和重载列车实际作用的差异性,同时两者荷载作用位置也有所不同,激振设备是直接作用在轨枕上,而列车荷载则是在铺轨完毕后作用在钢轨上。因此重载列车实际动力作用传递到基底围岩时明显于激振试验。综合分析,实测与激振试验结果虽吻合度存在差异但整体量值十分接近,可认为激振试验结果客观合理,25 t和30 t模拟轴重均可作为双线重载铁路隧道的设计理论依据。

(4)本文结论仅针对Ⅳ级围岩条件下的双线重载铁路隧道,对其他围岩条件下重载铁路隧道的适用性还有待研究。