机械制造及其自动化专业建设的探索与实践

2020-05-28张甲王振龙

张甲 王振龙

摘 要:工程教育认证要求专业建立一种有效的持续改进机制,实现工程教育质量的持续提高。以工程教育认证中持续改进理念对认证专业的需求为出发点,探讨机械制造及其自动化专业持续改进体系的构建与实施。基于对工程教育认证三个核心理念间相互关系的分析,明确持续改进的目标和主体框架;然后结合专业的自身办学定位,构建符合培养目标的持续改进体系,明确质量管理体系下校内评价和校外反馈对培养目标、毕业要求和教学活动等方面的影响;最后以专业核心课程“机械制造技术基础”为例,阐述了持续改进的反馈意见在课堂教学和实践教学中的具体落实。通过持续改进和解决工程教育过程中的质量问题,持续保证和有效提高了专业的人才培养质量。

关键词:工程教育认证;持续改进;校内评价;校外评价

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)10-0068-05

Abstract: One of requirements for engineering education accreditation is to set up an efficient continuous reformation curriculum system, to realize the continuous quality improvement. Based on the demand of the concept of continuous reform for specialty in the engineering education accreditation, the construction and implementation of continuous reform curriculum system for the specialty of mechanical manufacturing and automation are discussed. Based on the relationship among the three core concepts of engineering education accreditation, the goal and main framework of continuous reformation are clarified. And then, a continuous reformation system in line with the training objectives is constructed in combining with the self-orientation of running a school. The influence of college evaluation and social feedback on the training objectives, graduation requirements and teaching activities under the quality management system is clarified. Finally, taking the core course, Fundamentals of Machinery Manufacturing Technology, as an example, the concrete implementation of the feedback of continuous reformation in classroom teaching and practical teaching are expounded. As a result, the quality of education has been ensured and effectively improved by continuous reformation and solving the quality problems in the process of engineering education.

Keywords: engineering education accreditation; continuous reform; college evaluation; social evaluation

一、概述

新一輪的科技革命和产业变革正在世界范围内蓬勃发展,以互联网和新能源为核心的新技术、新产业、新模式方兴未艾。作为目前世界第二大经济体,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,人才则是这种转变的关键要素与核心驱动力。因此,专注人才培养的高等工程教育面临着前所未有的机遇与挑战[1]。新时期,实现经济结构转变和高质量发展,需要完善人才培养目标,改进人才培养体系,强化人才培养与产业界的适应度,从而提高工程教育质量,培养出适用于我国经济发展需求的新工科人才。

始于2006年的工程教育认证,是我国针对高等学校工程类专业开展的专门性认证,其目的就是保证认证专业的工程教育质量,提高工程教育人才培养对产业发展的适应度。2016年全票通过我国成为第18个《华盛顿协议》正式成员,标志着我国工程教育质量得到了国际社会的认可(即我国的专业认证具有了国际实质等效性),可以为工程教育类学生提供具有国际互认质量标准的“通行证”[2]。

工程教育认证过程的实质就是持续改进的过程。认证标准并不要求专业目前必须达到一种较高的水平,但专业必须对自身在标准的各方面存在的问题,具有明确的认识和切实可行的改进机制和措施,跟踪改进落实后的具体成效;并基于反馈信息的总结,开展下一个循环的持续改进。通过这种持续改进机制并结合完善的质量监控体系,提升工程教育培养新工科人才的能力。

机械专业是工程领域的传统学科专业,面对相关行业的需求和未来发展,需要不断创新、发展和完善专业体系建设。本文以哈尔滨工业大学机械制造及其自动化专业改革为例,探讨工程教育的持续改进理念在专业建设中的运用与实施,对其它工程类专业的持续改进体系构成与落实具有一定借鉴意义。

二、专业认证的持续改进理念

工程教育认证的三个核心理念分别是:“以学生为中心”、“产出导向”、“持续改进”[4]。“持续改进”的质量文化是工程教育认证制度的重要特点,持续改进循环模式的主体思想与其它两个核心理念是相互贯通融合的。“产出导向”理念指出教学设计和教学实施的目标是学生通过教育过程后所取得的学习成果。“以学生为中心”是工程教育认证关注的主体,为了使学生达到培养目标,导向教学的教学设计方案是:由内外需求决定培养目标、由培养目标决定毕业要求,毕业要求决定课程体系,课程体系决定教学内容、教学方式及教学资源。这种反向设计理念构成了持续改进理念的主体框架,在此基礎上形成了持续改进的循环模式。

我国工程教育认证标准中的“持续改进”指标项有:1. 专业应建立教学过程质量监控机制,各主要教学环节有明确的质量要求,通过课程教学和评价方法达成培养目标;定期进行课程体系设置和教学质量的评价;2. 专业应建立毕业生跟踪反馈机制以及有高等教育系统以外有关各方参与的社会评价机制,对培养目标是否达成进行定期评价;3. 专业应能证明评价结果被用于专业的持续改进[3]。指标项表明,专业在内部质量监控体系下,需要有明确的内部评价机制和外部评价机制来产生持续的反馈意见,并将反馈意见与评价结果落实到工程教育的各个环节[5]。

持续改进的最终目的,是以产出为导向,以不断提高工程教育质量为目标。各高校应根据自身学校定位和专业特色,建立符合本专业特征的持续改进模式。

三、机械制造及其自动化专业的持续改进模式

哈尔滨工业大学“机械设计制造及其自动化”专业是以机械工程一级学科为依托,被列入“211工程”和“985工程”的重点建设专业。专业坚持“立足航天,服务国防,面向国民经济主战场”的办学定位,多年来为航空、航天、兵器工业等领域的研究所和国有大型企事业单位输送了大批优秀人才。早在2008年6月专业就通过了教育部机械类专业认证分委专家组的专业认证现场考查,有效期3年;并于2011年10月通过了工程教育专业认证的有效期延长申请,有效期延长3年。2014年,专业再次进行了专业认证复评,有效期6年,中间不需要提交进展报告,直到2020年才需要再次认证。

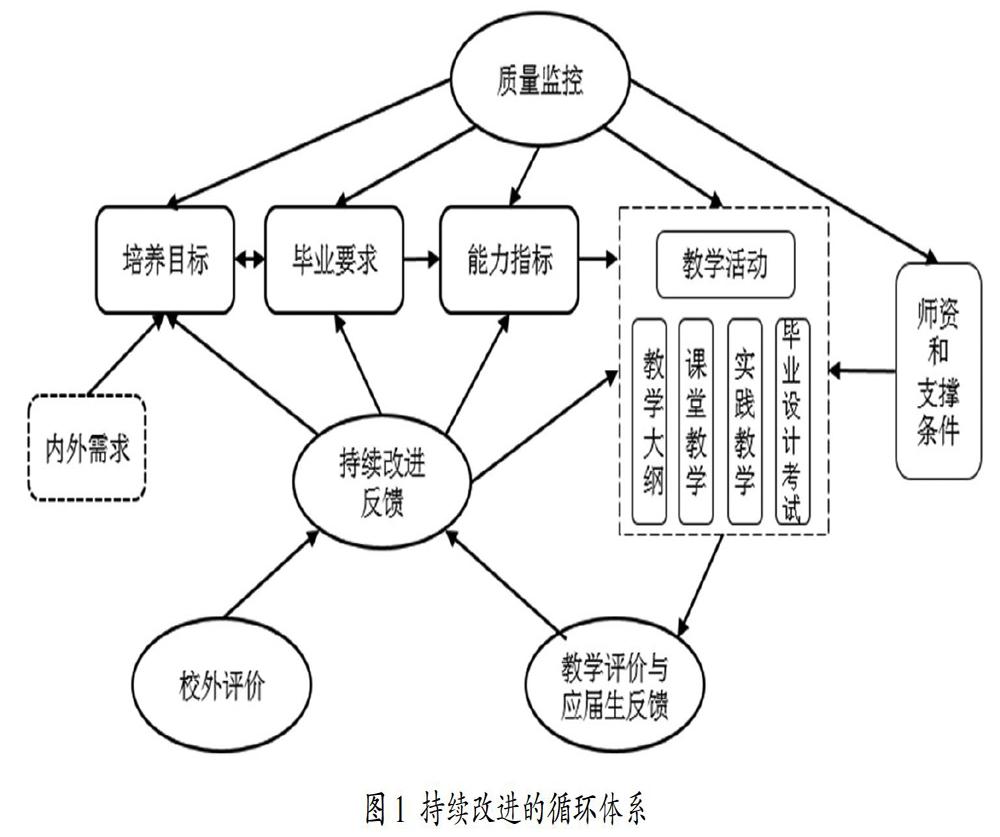

为了不断提高工程教育水平,适应经济发展的需求,专业以工程教育认证为契机,遵循“改进-培养-评价-分析”整体循环的持续改进思想[6],建立了符合本专业特征的持续改进循环体系,如图1所示。整个循环体系包括了认证标准中的每一个要素,其中,校内评价和校外评价给出的反馈意见是持续改进体系运行的关键动力。

(一)校内评价与校外评价

本专业的校内评价包括教学环节质量考核和毕业生反馈。前者主要是学生评价结果、教学督导评价结果、教学工作状态评价结果等多环节累加考核。其中学生评价是指其在课程结束后,需要对教师的授课进行评价,然后才能查看到课程成绩,评价结果作为教学评价的重要依据;对于评教结果不及格的教师,督导组会重点跟踪调查,保证教学质量的提高。后者主要通过毕业生座谈会和毕业生问卷调查等形式,获得学生对培养方案、毕业要求以及教学过程管理等方面的改进意见。

校外评价体系的建立是工程教育认证强调的重点。校外评价主要包括毕业生跟踪反馈、用人单位和社会反馈。调查的途径主要有:通过各类通讯工具进行毕业生的跟踪调查;邀请部分毕业生返校座谈,定期进行交流;借助每年的校园招聘会,倾听校友的意见并与对用人单位进行调研;利用教师出差、开展合作项目的契机,了解毕业生在企业的工作表现。校外评价的反馈意见可能涉及到学生培养的各个方面,但主要围绕培养目标的达成进行。

(二)质量监控体系

为提高教学质量,在校级教学管理架构基础上,学院形成了由院长为负责人,院教务委员会、教学副院长、院教学督导委员会、系主任、实验室主任、课程负责人、教师等作为责任人的教学管理体系架构,各组织及相关责任人员分工明确,无缝衔接。同时为保证教学管理过程中有章可循,结合长期办学积累的教学管理经验,制定了一系列本科教学管理规章制度和主要教学环节质量标准。依靠教学管理体系架构,遵循教学管理规章制度和质量标准,专业对主要教学环节:教学大纲、教学日历、教学设计和教案,教材建设和选用,教授、副教授授课率,课堂教学,实践教学,毕业设计和考试等进行了严格的过程管理和质量监控,以保证教学质量。教学质量监控体系最终能否发挥作用,关键是在各门课程中的具体落实。以课程的教学大纲修订为例:教学副院长根据人才培养目标和要求的变动,及时组织制定和修订课程的教学大纲;然后由系教学主任组织课程负责人和课程的全体教师参与,根据修订的培养方案实施教学大纲的修订;修订后,教学副院长对执行情况进行定期检查,做出工作总结,同时教务委员会对大纲进行指导和审定,通过层层把关,保证课程教学大纲改进工作及时、有效进行。

(三)培养目标持续改进

专业的培养目标由内外需求共同决定,内需即学校的自身定位,以建设世界一流大学为办学目标,培养一流拔尖创新人才为任务;外需即要满足机械科学与技术领域的发展对人才的市场需求[7]。在制定培养目标时,专业采用对国内多所航天系统单位和各省市地区用人单位下发问卷调查和走访校友等方式进行调查、统计及分析,确定当前的科学技术进步和社会经济发展对本专业人才培养提出的指标需要。培养目标达成度的评价,主要是依靠校内评价和外部评价的反馈来进行,培养目标的修订以4年为一个周期,由学院各级人员和企业人员组成专门工作小组,根据企业专家和校友反馈的意见和建议等信息进行培养目标修订。最新修订的培养目标在加强基础培养和素质教育的基础上,进一步加强了学生工程实践能力的培养,提高学生的国际化视野,更加突出了团队协作能力和创新型人才的培养。

(四)毕业要求的持续改进

毕业要求主要由培养目标来决定,毕业生在知识、能力和素质等方面的毕业要求是专业人才培养目标的具体体现。本专业共计12条毕业要求,覆盖了工程教育认证通用标准中的10条毕业要求,考核合格的毕业生即可以达到工程教育认证的毕业要求。专业将毕业要求逐条划分指标点,各指标点划分为知识、能力和素质三个方面,进行相关的教学活动支撑指标点的达成,并制定考核方式对达成度定期进行评价以检验毕业要求的达成情况。毕业要求的持续改进,一方面依据培养目标的修订,另一方面则根据学生的达成度情况,定期对毕业要求的学分分配和毕业要求指标点进行修正。

(五)教学活动的持续改进

以人才培养目标和毕业要求的达成为出发点建立相应的课程体系,各门课程通过教学环节设计、教学活动开展和课外环节实施,辅之以完善的师资和支持条件,来实现课程目标[8]。各主要教学环节都有明确的质量要求,基于教学环节的评价机制得出评教结果应用于教学环节、师资队伍和支撑条件的持续改进。专业基于近几年毕业生反馈的建议,对课程体系设置、实验教学、实践锻炼等三个方面进行了调整与改进,以增强教学环节对培养目标的支撑。

四、专业核心课程的持续改进实施

“机械制造技术基础”是机械类专业工程能力培养的

核心课程。课程内容是从事机械制造业工作人员所必需的专业知识,主要涵盖机械制造过程的基础知识、金属切削刀具设计基础、机床夹具设计基础、机械加工质量的影响因素及控制、机械加工工艺规程制订和机器的装配工艺等相关知识。课程结合相关实践性教学环节(实验、实习和课程设计)的训练,培养学生运用所学知识分析和解决机械制造有关实际问题的基本方法和能力[9]。开设在第三学年的春季学期,是在专业学科基础课之后、专业选修课开始之前开设的专业核心课程,起着重要的承上启下的作用。与机械制造技术基础相关的课程群与工程实践的结构图如图2所示,围绕“机械制造技术基础”建立的课程体系群使学生通过系统的学习,具备应用机械制造基本知识分析和解决实际工程问题的能力,从而支撑培养目标的达成。

(一)课堂教学的持续改进

1. 质量考核结果用于课堂教学的持续改进。课堂教学的质量考核以校督导组听课记录表、院督导组听课记录表、领导干部听课表、学生评教结果、学生成绩单等形式体现出来。督导在听课后会从教材、课件质量、课堂互动、课堂设计等方面检查教师的授课情况,并在现场与授课教师进行交流。例如现在的课堂教学主要采用PPT教学,这使得教学内容更加直观,并且缩短了书写大量板书的时间。但是,机械制造基础课程中有些内容需要进行公式推导,或是一节课中前后内容衔接很紧密,对于教学经验较少的青年教师,板书与PPT的合理结合、讲课节奏的把握、PPT的翻页速度等课堂教学技巧,就比较难掌握,督导在听课后会直接对青年教师提出改进建议,指出不足,针对性的帮助教师提高课堂教学质量。

2. 毕业生反馈和社会反馈结果用于课堂教学的持续改进。通过对毕业生的近几年跟踪调查和用人单位的社会反馈,得出我们在课堂教学中需要改进的方面:(1)讲授的理论知识较传统,应当紧跟学科专业发展前沿或面向社会需求的主流技能;(2)应当增加提升学生主动学习能力的课程和试验项目;(3)增强学生团队协作能力和沟通能力;(4)增强学生学习能力和创新能力培养。

针对上述反馈意见,为了提高学生学习的主动性,在学习方法上课题组进行了多种尝试。例如,采用“项目教学”方法,在讲解装配尺寸链的计算时,教师展示了科研项目中所设计的主轴电机模型,让同学们通过各部分的尺寸公差计算出电机安装后波簧部分的尺寸公差。进一步,引导学生深入分析,如按计算出的尺寸公差能否选取到合适的波簧(波簧尺寸有序列);若不能,则选择具有相近尺寸公差的波簧,并根据所选择的波簧尺寸,对已有零件的尺寸公差进行调整,以完成尺寸链的合理设计。最后,鼓励同学课后编制自动计算波簧公差的软件,实现对相似款电机的自动计算。通过层层深入的学习和分析,让学生直观的感受到自己是在完成一个实际的设计项目,增强了同学们对实际问题进行综合分析和深入探究的意识。

在机械加工工艺规程设计的教学部分,采用类似翻转课堂的形式,课前给学生布置需要编写工艺规程的零件,以3-5人为小组自主学习,相互讨论,编写工艺规程。课上,各小组选出代表介绍自己的工艺方案,并与其它小组同学共同讨论、评价各自方案的合理性与优缺点;教师主要负责讨论节奏的把握、难点问题的解答和重点问题的强调,并在课程结束时,对讨论结果进行总结和评价。针对部分重点教学内容,采用这种教学方式,使学生在课前先掌握好知识点,课中答疑解惑并且深入思考,课后系统总结,既充分培养了学生主动学习和多方位思考的能力,又锻炼了团队协作能力和表达能力,进一步挖掘出学生的学习潜力。

(二)实践教学的持续改进

實践教学是毕业生反馈和社会反馈的主要关注点,近年来反馈的主要意见:1. 希望进一步提高实践教学的系统性;2. 学生参与实践的环节不够多,建议加强生产实习实践环节,增加实习机会,可以组织学生假期到工厂实习;3. 在课程实验和教学实习环节中提高学生主动实践的比重,不断更新实验教学内容,加强实验指导教师队伍的建设。

机械制造技术基础课程不同于单纯的理论课,其教学内容与生产实践联系密切,因此实践教学环节必须与课堂教学充分融合,才能使同学对所学知识有更加通透的理解。实验教学是直接辅助课堂教学的,机械制造技术基础大纲中共有4次实验,分别针对教学的重点难点内容:刀具角度、夹具机构、加工工艺系统刚度、加工表面质量进行实验操作。每次实验安排在课程教学之后,可以帮助学生解答课堂教学中遇到的困惑,又可以加深对知识的理解。以往的实验教学由专任实验老师进行指导,为了使课堂教学老师全面的掌握学生的学习情况,现有的实验教学由上课教师直接担任,从而使教师可以综合课堂和实验的教学效果,一方面对教学方法和教学内容进行改进,另一方面对实验教学内容进行调整或者根据培养方案的需求进行更新。

实践教学方面,历时四周的工程训练开设在第二学年的春季学期,为第三学年的机械制造技术基础课程做准备,课程结束后安排一周认识实习和三周生产实习,实习完毕进行三周的课程综合设计,通过多次实践环节的设计来加强学生对机械制造基础知识的理解。其中,历时最长的生产实习是组织学生到现代化的企业、工厂、车间进行专业性的参观和实践,着重了解典型零部件的工艺过程、工艺方法、制造装备、企业管理形式和产品制造过程等,在具体的车间实习环节中,学生首先结合实习内容预习和复习机械制造技术基础教材和相关资料,然后在指定车间实习,例如,针对一些典型零件,让学生进行现场工艺分析,指出现有工艺方法的合理与不足,提出建设性的意见或建议。让学生理论联系实际,培养其分析问题和解决问题的能力,使其感受到所学即所用的成就感。为了增加学生实践的机会,生产实习单位由原来的一两个大型汽车企业扩展到多个行业,学生根据自身的专业方向到对口的企业进行有针对性的实习。为了进一步提高实习质量,实习配备了经验丰富的教师带队,青年教师现场接受培训,获得认证资格后,方可带队实习。

五、结束语

机械制造及其自动化专业是面向工程领域培养工程人才的传统专业,在专业的建设和发展中,始终融入和坚持持续改进理念,面向企业不断发展变化的人才需求,建立完善的持续改进机制,确保专业的评价结果最终落实到质量问题的改进。通过专业建设的持续改建,教育质量的螺旋式上升,培养出能够解决复杂工程实际问题,适应产业需求的创新型人才。

参考文献:

[1]任保平.我国高质量发展的目标要求和重点[J].红旗文稿,2018(24):21-23.

[2]王静康,张凤宝,夏淑倩,等.论化工本科专业国际认证与国内认证的“实质等效”性[J].高等工程教育研究,2015(5):1-4.

[3]中国工程教育专业认证协会.工程教育认证标准(2017版)[EB/OL].(2017-11-1)[2019-02-24]http://www.ceeaa.org.cn/main!newsL

ist4Top.w?menuID=01010702#.

[4]余寿文.工程教育评估与认证及其思考[J].高等工程教育研究,2015(3):1-6.

[5]朱惠延,詹晶.开展多主体校内专业认证持续改进内部质量监控体系[J].高等工程教育研究,2016(6):149-152.

[6]李志义.对我国工程教育专业认证十年的回顾与反思之一:我们应该坚持和强化什么[J].中國大学教学,2016(11):10-15.

[7]曹伟,李峰,周书仁,等.基于专业认证的计算机科学与技术专业持续改进研究[J].高等教育研究学报,2016(39):114-120.

[8]郭全全,周耀.土木工程专业面向工程教育认证的教学改革研究[J].高教学刊,2015(4):57-61.

[9]初红艳,刘志峰,昝涛,等.机械制造课程群体系构建与实

施——基于工程教育认证毕业要求[J].高等工程教育研究,2017(5):149-152.