我国高校“双一流”建设评价维度体系建构

2020-05-28黄彬云徐勇

黄彬云 徐勇

摘 要:“双一流”建设是提升高等教育竞争力,实现高等教育内涵式发展的重大战略举措。我国“双一流”大学和学科的分布更加集中于东部地区,“双一流”学科由理工科尤其是基础学科主导。“双一流”建设的评价应以人才培养为核心,将一流学科建设置于一流大学建设的框架体系之内,应参照世界一流的标准,同时突出中国特色。在此基础上,建构了包含人才培养、科研服务、师资培育、文化传承创新四类建设目标23个维度的我国高校“双一流”建设评价维度体系,为构建评价指标体系指引方向。

关键词:“双一流”建设;评价维度;建构

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)10-0035-07

Abstract: The construction of "double first-class" is a major strategic measure to enhance the competitiveness of higher education and realize the connotative development of higher education. The distribution of "double-class" universities and disciplines in China is more concentrated in the eastern region, and the "double-class" disciplines are dominated by science and engineering, especially basic disciplines. The evaluation of "double first-class" construction should focus on talent cultivation, and place first-class discipline construction within the framework of first-class university construction. It should refer to world-class standards and highlight Chinese characteristics. On this basis, the construction of the "double first-class" construction evaluation dimension system of Chinese colleges and universities including the three dimensions of talent cultivation, scientific research services, teacher cultivation, and cultural heritage innovation is constructed, which is the guiding direction for the construction of the evaluation index system.

Keywords: "double first-class" construction; evaluation dimension; construction

一、概述

為实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越,推动我国高等教育内涵式发展和我国经济集约式增长,2015年10月以来,我国就建设世界一流大学和世界一流学科(简称“双一流”)先后出台了建设方案、实施办法和指导意见等三个重要文件①。根据这三个重要文件,世界一流大学指经过长期重点建设、具有先进办学理念、办学实力强、社会认可度较高的高校,拥有一定数量国内领先、国际前列的高水平学科,在改革创新和现代大学制度建设中成效显著。世界一流学科指居于国内前列或国际前沿的高水平学科,学科水平在有影响力的第三方评价中进入前列,或者国家急需、具有重大的行业或区域影响、学科优势突出、具有不可替代性。“双一流”建设将对我国高等教育的发展格局产生深远影响,也将推动处于快速成长期的地方高水平大学的转型发展[1]。

相关研究不断涌现,这些研究多数围绕着“双一流”建设和本质、任务及其对高等教育的影响展开,关于如何评价“双一流”建设成效的研究相对较少,尚未有一个被普遍公认的评价标准。世界大学排行榜中,已经形成的比较完整评价体系且认可度较高的主要有英国泰晤士报高等教育副刊排名(THE)、英国西蒙兹·夸夸雷利世界大学排名(QS)、美国新闻与世界报道大学排名(US News)、上海交通大学(软科)世界大学排名(ARWU)以及基本科学指标数据库(ESI)等。大学评价体系主要通过对各大学设置的所有学科的学术水平、人才培养质量、国际化程度、师资力量等进行的综合实力评价,而学科评价体系主要针对学科领域内的各学科的学术水平、人才培养质量、国际化程度、师资力量等进行评价。同一排行榜中,采用相同的大学与学科评价指标,但大学与学科、学科之间的评价指标权重有所区别。但是这些评价体系大多依据国外的标准,与中国的学科体系以及中国文化存在一定的差异,不能较充分地满足中国高等教育界的诉求,无法体现中国特色与世界一流的有机结合。

学者们依据四大世界大学排名体系的数据,发现大学排名名次的影响因素差异较大。毕业率和教师保留率[2]、学校声誉[3]的影响较大,而行业收入和国际化等的影响较弱[4]。可见,高等教育质量的决定因素没有明确定义。各评估机构主要关注高校投入和产出的可量化测量,并根据测量结果对大学排名。高校为了获取更优质的生源、获得更多的资源和更好的声誉而力争排名位置不断前移[5-7],尽可能将更多的投入用在可被外界观察的产出领域,如对科学研究的资源和政策倾斜,不断加大校园环境等硬件建设投入等。各高校在构建指标体系时则存在不同程度的主观性[8]。由于建设目标和评价方案之间缺乏一致性,无法精确或真实地评价复杂现象[9],高校可能将精力集中在一些最简单的指标,关注短期目标而不是长期目标,忽视立德树人和文化传承等潜在目标或期望结果。

为了有效防止这种倾向,我们认为合理有效的“双一流”评价指标的前提是构建评价维度体系,即依据“双一流”建设的目标,把握发展的方向和路径。也就是说,评价维度体系的构建就是建立认识和理念,相当于在建设目标和评价指标之间搭建一座桥梁,有助于加强二者之间的衔接性,促进建设目标的落地。本文旨在以高等教育教学理论为基础,根据三个重要文件精神以及各高校的“双一流”建设举措,分析我国高校“双一流”建设的布局特点和内在逻辑,并试图构建“双一流”建设的评价维度体系,旨在进一步清晰定义“双一流”建设的理念、目标,为评价指标的选择提供一个理论框架,有利于“双一流”建设的可持续性。

二、“双一流”建设的布局特点

2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,正式确认公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,首批“双一流”建设高校共计137所,占全国2431所普通高校(不含独立学院)的5.6%。其中,42所世界一流大学建设高校(A类36所,B类6所)占1.7%,95所“世界一流学科”建设高校占3.9%。

36所A类“世界一流大学”建设高校中来自原“985工程”大学,6所B类“世界一流大学”建设高校3所来自原“985工程”大学和3所来自原“211工程”大学。即,39所原“985工程”全部入选“一流大学建设”名单。71所“211工程”大学中有3所入选“一流大学建设”名单。95所“世界一流学科”建设高校来自原“211工程”高校有71所。

研读这份名单,我们可以看出高校“双一流”建设的布局有两个特点:

(一)“双一流”大学和学科的分布更加集中于东部地区

从“双一流”建设高校的区域分布看,东部地区有23所,占比55%;中部地区9所,占比21%;西部地区10所,占比24%。这42所高校中,在原来“985”、“211”大学的基础上增加了25所新高校,其中东部地区就增加了16所,即北京增加了8所,上海增加了4所,江苏增加了4所。过去有5个高等教育强省——北京、上海、江苏、湖北、陕西,但这次湖北和陕西没有新增一所高校,新高等教育强省变为三个——北京、上海和江苏,并且它们都集中在东部。中西部地區增加了3所“双一流”建设大学,即郑州大学、新疆大学、云南大学,“双一流”建设学科的布局也照顾了中西部发展较弱的大学。目前465个“双一流”建设学科(含44个自定学科)中,中部地区54个,约占12%,西部地区60个,约占13%,其余75%全部分布在东部地区。北京、上海仍然是主力地区,而江西、广西、贵州、内蒙、西藏、宁夏等地区仅有一个。

与原先的“985工程”相比,“一流大学”建设高校所占比例东部地区略有下降,中西部地区有所上升,入选的3所“211工程”大学均来自中西部。东部地区“一流学科”建设高校所占比例(与“211工程”)有明显上升,中西部地区有所下降。入选的24所非“985工程”“211工程”高校的24所大学中,东部占21所,西部地区的四川占3所,如表1。

由此可见,东部地区优势更加突出,且在地域上更加集中,中西部地区虽然有所倾斜,但总体实力仍然较弱,地区间的教育资源不平衡依然将继续存在,并且有可能进一步扩大东西部教育差距。

(二)“双一流”学科由理工科尤其是基础学科主导

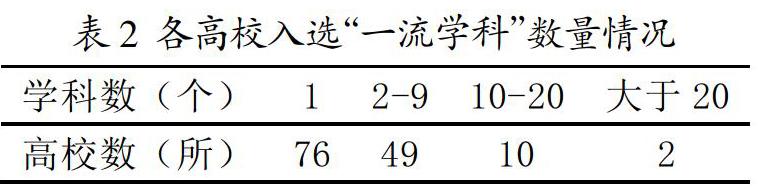

从各高校入选“双一流”建设学科数量来看,清华北大优势明显,复旦大学、上海交通大学等传统名校紧随其后,“双一流”建设高校中建设学科数量大于10个的高校有12所,排名首位的北京大学有41个,排名第二位的清华大学有34个(见表2)。

465个“双一流”建设学科可以归入108个一级学科,其中理工类63个,占比58.33%;医学类9个,占比8.34%;人文社会科学类36个,占比33.3%。除生物工程等5个学科外,96个首批建设学科涵盖了学科目录中12个学科门类的全部一级学科,另有18个不在学科目录中的交叉学科。

具体而言,理工类“双一流”学科建设点达到315个。除工学的生物工程、公安技术和网络空间安全以及医学的特种医学和医学技术5个学科外,其他各学科门类的学科均有布点。超过6个建设点的学科有17个(基础学科9个),包括数学、物理学、化学、生物学、生态学、机械工程、材料科学与工程和计算机科学与技术等。排名前两位的工学和理学的学科分别在183所和102所高校有布点,学科布点最广的两个学科分别是工学的材料科学与工程及理学的化学,分别在30所和25所高校有布点。医学类“双一流”学科建设点达到42个,超过6个建设点的学科有3个,包括基础医学、临床医学以及药学,中药学也有6个学科建设点;而人文社会科学类“双一流”建设点仅有108个,没有超过6个建设点的学科,而仅有2个建设点的学科则高达11个。

由此可见,“双一流”学科主要侧重数学、物理学、化学、材料科学与工程和中药学,体现了理工科尤其是基础学科的主导地位,反映了国家高度重视科技创新尤其是原始创新,突出基础领域研究的发展方针,同时也注重对以中医药学为代表的中国传统科技瑰宝的传承和保护。而且,理工类更加关系国家安全和重大利益以及国家急需、支撑产业转型升级和区域发展,并且由于其学科覆盖范围更广,从而在学科交叉融合的过程中产生更多的新兴学科和交叉学科。但相对而言,人文社会科学学科建设点相对较少,但是人文社会科学学科同样为解决经济社会中的重大战略问题,提升国家自主创新能力和核心竞争力发挥了重大作用,而此次一流学科建设点偏少就显示对其不够重视。

三、“双一流”建设的内在逻辑

《总体方案》指出,我国“双一流”建设的总体目标将分为2020年、2030年和2050年三个阶段推进,逐步增加进入世界一流行列的大学和学科,提升高等教育整体实力,最终基本建成高等教育强国。根据这个总目标,世界一流大学和世界一流学科的建设将同步推进,期望在数量和质量上均能迈入世界一流的前列。

(一)世界一流和中国特色并举

“双一流”建设中的“世界一流”不是指成为世界第一,以国际标准作为唯一的標准,而是要凸显中国特色[10],意味着进入世界前列,把国际标准和中国特色相结合,即“中国特色、世界一流”是我国高校“双一流”建设的核心。

中国特色意味着“双一流”建设与国家社会经济发展密切相关,以服务于中国本土的科学发展、经济建设和社会文化为标准,主要体现在三个方面:

1. 坚实国家科技创新的基础。科技强国,创新才是源动力。我国正处于劳动密集产业驱动的粗放经济增长方式向技术密集产业驱动的内涵经济增长方式转变时期,但是科技创新能力在世界上的地位相对较低。因此,建设世界一流大学和世界一流学科的终极目标是为我国培养高水平的科技创新人才,提升科研与技术开发能力,加快科技成果转化的进程。

2. 服务国家重大经济发展战略。一流大学和一流学科的建设应当主动适应国家和区域的重大经济发展战略需求,加快建设对接区域传统优势产业,以及先进制造、生态环保等战略型新兴产业发展的学科和行业特色大学、行业特色学科,与城市和区域的发展共生。检验“双一流”建设成效的根本标准,在统筹服务国家重大经济发展战略和区域经济社会发展中找准定位,为提升国家竞争力做贡献,以及在提升服务经济社会发展水平上所取得的进步[11]。

3. 培育优秀的传统文化。一流的标准内容包括技术、制度和文化三个由低到高的层面的要求[1],“双一流”建设不是照搬世界其他一流大学、一流学科,也不能仅停留在学科和专业建设层面,还应当体现鲜明的中国特色和中华民族特色,弘扬中华优秀的传统文化,藉此培育师生认同的价值观和大学精神,并通过国际合作与交流提升优秀传统文化在国际上的正面影响,展现中国高等教育独有的模态、实力与自信。但是,在目前的“双一流”建设中,除了部分综合性大学,其他高校在传承创新优秀文化方面更多地是注重文化宣传,而对于传统优秀文化的挖掘和培育依然有所欠缺。

当然,发展中国特色的同时,还需以国际视野来看待一流大学和一流学科的发展,紧跟世界前沿,坚持用国际学术标准来衡量、引领和推动其发展,持续增强其核心竞争力。

(二)一流大学建设和一流学科建设互促

关于一流大学建设和一流学科建设的关系,有的学者认为应当把学科建设放在第一位,有的学者认为一流大学建设为一流学科建设创造了可能的环境。实际上,二者应当是一种相互促进的关系。

1. 一流学科建设是一流大学建设的基石。世界一流大学的标志是全球吸引力、追求卓越、引领发展[12]。学科是大学进行科学研究、人才培养和社会服务的基本单元。学科发展现状直观地体现了一所大学的办学水平与特色,影响大学的学术地位和社会声誉,决定一所大学的综合实力[13]。一流学科建设促进了科研平台建设、师资队伍集聚和学科间的交叉融合,从而产生高水平的知识产出、为经济发展提供人才和智力支持、培养拔尖创新人才,进而发挥一流学科的带动作用。如果没有一流学科,如何能在世界舞台上居于领先地位?因此,建设世界一流大学,必须以建设世界一流学科为核心内容。

2. 一流大学建设是一流学科建设的土壤。提高学校整体办学水平是建设世界一流大学的根本要求。一流大学建设是一项整体工程,不仅仅局限于一流学科建设,更需要建设大学的整体环境,包括制度环境、文化环境,给予教学科研人员合理的激励,打造有利于创新和能力提升的校园文化和大学精神。也就是说,建设世界一流大学,必须对学校发展进行整体规划,在重视学科建设的同时,根据学校发展需要,制定全面系统的建设计划,有组织、有步骤地推进一流大学和一流学科建设[14],在一流大学建设过程中引领一流学科建设,为一流学科建设提供给养。

由此可见,一流大学和一流学科的建设是统一的,二者是相互依存,共生共荣的关系。从这个意义上说,一流大学建设能促进更多一流学科的产生,而一流学科建设可以推动一流大学的发展和非一流大学的成长。

(三)人才培养是“双一流”建设的起点与终点

建设一流学科和一流大学,首先要从人才培养出发,思考和规划人才的培养目标、培养模式和治理机制。人才培养质量则是衡量我国高等教育竞争力的最终因素。也就是说,人才培养是“双一流”建设的本质所在,是一流大学和一流学科实力的体现。“双一流”人才培养有三个基本内涵:

1. 以德为根本。师德师风建设、优秀传统文化的培育都是为了锻造具有优良品格的人才。世界一流大学和世界一流学科不仅在学术上起着引领的作用,还应在思想品德上给年轻人起示范作用。因此,在“双一流”建设过程中,各高校应以人性特点为基础,围绕着自身历史、学科特点和建设目标,确立品德培养目标以及渗透到“双一流”建设全过程的方式,使得培养出来的人才未来在各个学科领域成为能够坚守伦理底线的人,为良好社会风尚贡献力量。

2. 以卓越出色为标准。一流大学和一流学科培养的是一流人才,必须卓越出色,在本领域内突出拔尖。培养拔尖创新人才一直是世界一流大学和世界一流学科建设高校的重要使命和价值追求,并且形成了各自的特色。从各高校披露的“双一流”建设2018年度进展报告来看,“双一流”建设高校在一流本科教育和研究生教育综合改革方面都取得了一定的成果,并且越来越重视人才培养工作。校园文化、师资队伍、教学环境、学科布局、培养模式、管理制度、国际合作与交流等各项建设任务都应当以卓越出色为标准。

3. 以创新型复合型为目标。“双一流”建设的人才培养目标是创新型复合型的人才。在全球化不断推进、互联网技术日新月异、共享经济蓬勃发展的今天,学科边界变得模糊,新兴学科、交叉学科获得了前所未有的发展机遇。在这样的形势下,传统的单一型人才越来越难以适应新型竞争的需求,拥有多重技能和创新能力的人才成为组织动态能力的源泉。因此,“双一流”建设中有关高校应围绕着创新型复合型人才的培养目标,调整学科布局,引进并培育优秀师资,改革教学方法和激励制度。

综上所述,我国高校“双一流”建设的评价应以人才培养为核心,将一流学科建设置于一流大学建设的框架体系之内,不能简单照搬国际上的做法,而是应参照世界一流的標准,同时突出中国特色。

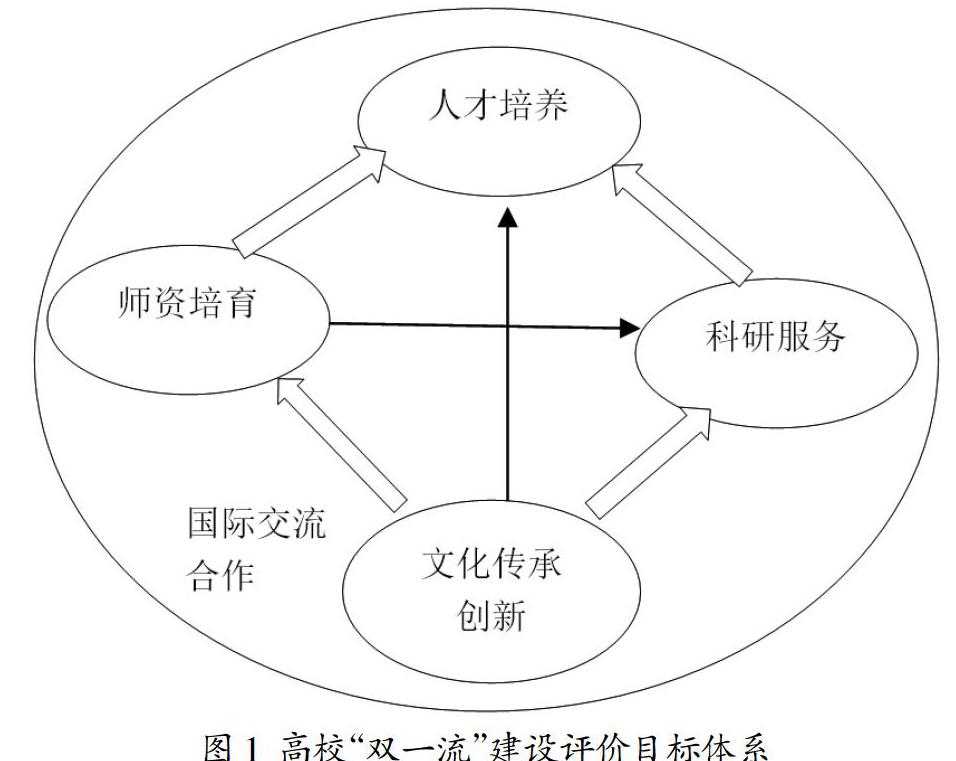

四、”双一流”建设评价维度体系

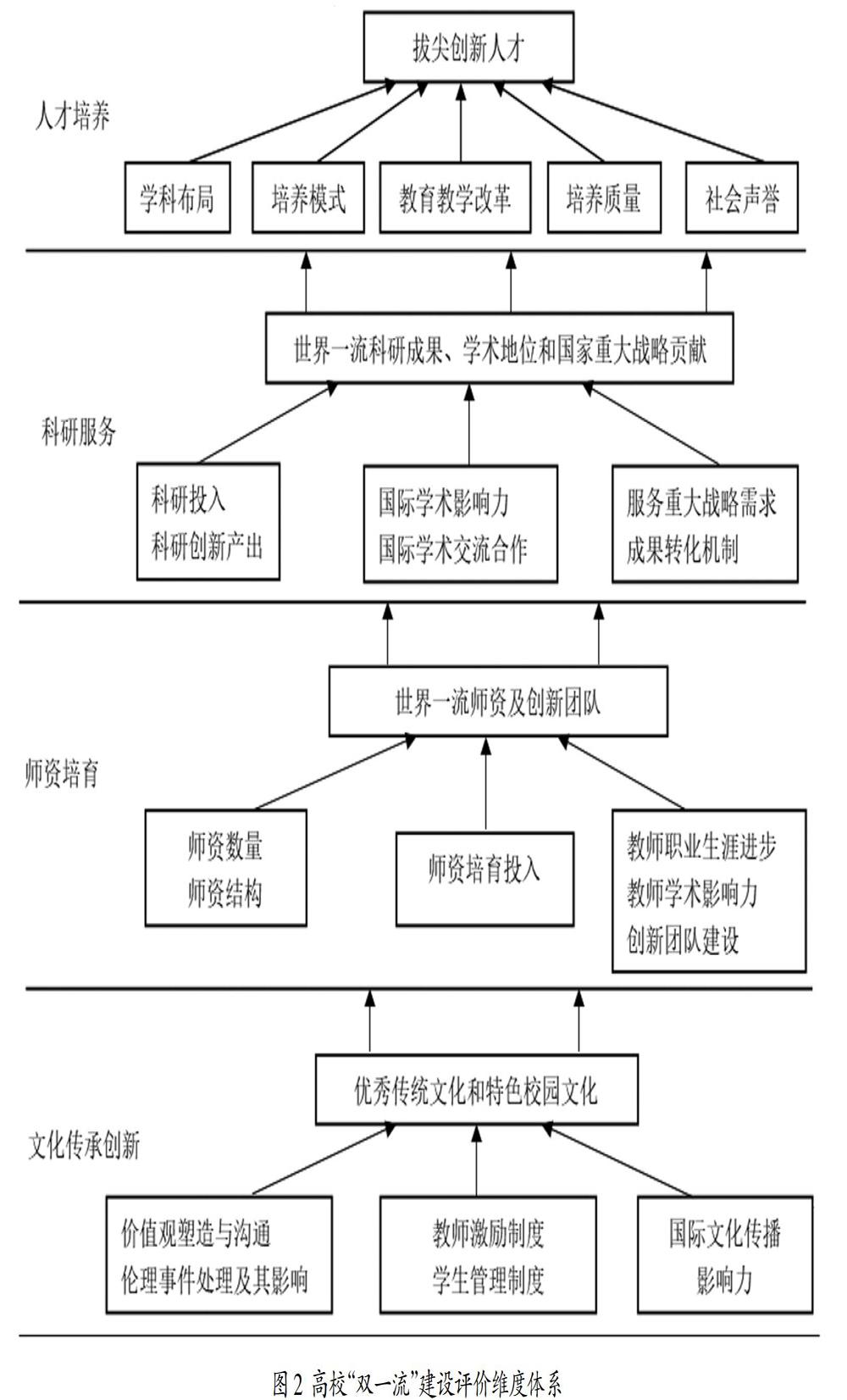

根据三个文件,我国高校“双一流”建设的总体目标主要有六个方面:人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。其中人才培养是终极目标;师资队伍建设包括师资引进和师资培育。在以往的经验中,高校师资队伍建设比较重视引进人才,尤其是近年来在引进人才方面的政策力度较大,但是却普遍不够重视师资培养,忽视了自身教师资源的充分利用和发展,因此我们认为师资培育才是高校获得发展活力的根本;科研服务包含了科学研究和服务社会重大战略需求两个方面,二者之间紧密关联,互相依存;文化传承创新是传承和创新中国特色大学和学科的基础,为教师和学生的教学和学习提供组织氛围,为塑造良好师德师风,培养坚守伦理人才指引方向;国际交流合作是全球化和学术融合不可或缺的一环,但它不是独立存在的,而是依托其他目标任务。因此,基于这六个方面目标的含义和高校管理经验,我们认为,“双一流”建设评价的目标体系包括四个方面:人才培养、师资培育、科研服务、文化传承创新。国际交流合作不单列为评价目标,而是渗透到这四个目标的建设当中。我们用图1来描绘这个目标体系。

基于前文的分析,世界一流大学和世界一流学科建设的评价是统一的,因此二者的评价维度均依据图1的评价目标体系来分解,分解得到的高校“双一流”建设评价维度体系参见图2。

鉴于人才培养的核心地位,我们的目标分解从人才培养开始。目前对人才培养的评价多数围绕着在校生人数、毕业生人数、就业率等定量指标,既不能反映毕业生的专业能力和综合素质、更不能体现立德树人的基本要求和各校特色。我国世界一流大学建设和一流学科建设的人才培养任务是培养拔尖创新人才。评价维度应聚焦于判别人才培养体系和培养模式是否有利于培养世界一流创新人才。因此,我们认为人才培养的评价维度可以涵盖学科布局、培养模式、培养质量、教育教学改革和学校社会声誉。学科布局反映一所大学的学科特点和人才培养方向;培养模式有助于判断一所大学的培养目标、培养规格、培养过程、教学方式与方法、管理和评估制度;教育教学改革反映一所大学学科布局和培养模式能否跟上时代步伐,是否具有中国特色、是否具有创新性;培养质量直接检验大学的产出水平;社会声誉既包含学校和学科的声誉,能否吸引到国内外优质生源和优质师资,又包含学生和校友的声誉,实际上反映一所大学学术影响力和文化伦理建设的效果。

科研服务是一流大学建设和一流学科建设的重要支撑,包括科学研究的实力和社会服务的能力两个层次,其建设成效可以从科研投入、科研创新产出、国际学术影响力、国际学术合作与交流、服务重大战略需求能力、成果转化机制等维度去评价。要想出重大成果,培养杰出科研人才,首先必须要有足够的经费投入和制度保障,因此科研投入是首要维度;科研创新产出测量在理论或实际应用上有重大突破的成果;国际学术影响力测量大学在国际学术平台上的声誉,是否能在国际一流学术领域占据一席之地;服务重大战略需求能力反映大学学科布局和科研力量是否与国家经济社会发展的要求衔接,能否贡献出有重大价值的成果,能否及时调整学科专业资源;成果转化与社会服务反映是否有良好的机制如成果资源调配机制推动科研成果为社会服务;国际学术交流与合作反映高校在高水平学术会议、国际合作项目、与国外学者合作发表学术论文等方面的进展。

师资培育的核心是给予教师自我提升的各类支持,是办好中国特色世界一流大学,实现高等教育内涵式发展的关键。师资培育是为了建设世界一流的师资队伍和创新团队,其评价维度可以分为师资数量与师资结构、教师学术影响力、教师职业生涯发展、创新团队建设、师资培育投入。师资培育的首要任务是按照生师比的要求配备足够数量合格的教师。目前我国高校普遍存在教师数量不足、工作负荷过重的现象。在这样的情况下,如果进一步要求教师们提升教学科研水平,势必加重他们的负担,造成身体和心理的伤害,甚至导致为完成任务而采取不正当的行为,不仅影响学校的声誉,而且会给社会带来不良影响;师资结构包括专业结构、年龄结构、学缘结构等可以反映师资的配备是否合理并有利于形成较开放的生存与发展环境,并有助于高水平团队的打造;教师职业进步维度可以观察教师在校内获得的发展机会和进步结果,涵盖学术能力和国际学术影响力提升、职称晋升通道等方面。世界一流大学应该能在这些方面为教师提供有利的环境和条件;教师学术影响力可以反映一所高校是否有卓越出色的教师,他们是否能够在学术上起着带头作用,是否能达到甚至引领世界一流水平;创新团队建设测量一所大学的教师在教学和科研创新团队如创新课程团队、科研团队建设方面的成效;师资培育投入反映在培养师资上的投入力度和提升师资质量的潜力,涵盖经费投入和教师自我发展、教师团队建设、国际学术交流与合作等方面的制度支持。

文化传承创新虽然我们一直都很重视,但是缺乏有力的办法使之落地,真正融入大学的各项工作。不少高校都有自己的校训,教职工和学生却并不清楚其真正意义。究其原因,主要是对组织文化的影响力及其执行认识不足。我们认为,组织文化不仅影响着组织的形象,还会影响组织中人的认知、态度和行为。作为培养年轻人的摇篮,高校文化还会对整个社会的认知、态度和行为产生深刻的影响。因此,我们认为文化传承创新这个目标的建设应基于组织文化建设和落地的理论,评价维度可以围绕着价值观的塑造与沟通、伦理事件的处理及其影响、教师激励制度和学生管理制度、国际文化传播影响力而展开。

价值观的塑造与沟通用于判断一所大学是否倾力打造核心价值观,并且在全校范围内与师生沟通,让每一个人理解其含义,明白自己应如何根据学校的核心价值观来要求自己,怎样将价值观融入工作或学习。大学核心价值观的塑造应以社会主义核心价值观、我国优秀传统文化和大学传统文化为基础; 要想在世界一流大学舞台上获得一席之地,必须建立良好的声誉;伦理事件的处理及其影响指的是在发生涉及学术伦理或校园伦理的事件时,处理的方式及其产生的影响,可以反映对学术伦理和校园伦理的重视程度以及坚守的方向,对于价值观的形成和影响起着至关重要的作用,可以塑造校园氛围,改变师生的认知、引导师生的行为;教师激励制度和学生管理制度是校园文化的基础。我国高校对教师的管理比较重考核、轻反馈,重惩罚、轻奖励,重个体优秀、轻团队力量,这不仅不利于教师的发展和团队合作,也降低了教师的幸福感,甚至导引出有损学校声誉的行为。教师激励制度这个维度可以反映高校的激励制度能否正确引导教师在教学、科研、指导学生、国际交流与合作等方面的思想、态度和行为,能否有利于打造世界一流的师资队伍和创新团队、创造出世界一流的科研成果、培养出世界一流的创新人才。学生管理制度这个维度可以检验高校对学生的管理能否有利于学生的行为与大学文化契合;国际文化传播影响力反映大学在国际上传播自身价值观和优秀文化的效果,除了依赖师生的表现,也依赖国际交流与合作包括举办或参与国际会议、科研合作以及师生的国外访学交流。

五、结束语

建设一流大学和一流学科,是继“211工程”“985工程”之后,党中央、国务院做出的又一项重大战略决策。“双一流”建设既是一项长期任务,也是一项系统工程。随着“双一流”建设战略进入实施阶段,制定科学、合理、有效的建设成效评价维度体系,既具有重要的历史背景,也具有重大的现实需求。为合理有效地评价“双一流”建设的成效,同时避免高校在“双一流”建设过程中的短视行为,本文在分析我国高校“双一流”建设的布局特点和内在逻辑的基础上,建构了“双一流”建设的评价维度体系,包含人才培养、科研服务、师资培育和文化传承创新四类建设目标和23个评价维度,为世界一流大学和世界一流学科建设评价指标的设计提供了指导思想和方向。同时,评价维度体系的构建也深化了对“双一流建设”的理解和认识,促进了建设目标和评价指标的衔接。但是,本文只是构建了各个评价维度,尚需要对模型的拟合以及维度建构进行进一步的验证和优化,此外,对于各维度具体指标的设计和选取也需要进行进一步深入的研究。

注释:

①三个重要文件分别是:《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(国发[2015]64号),国务院,2015年10月;《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(教研[2017]2号),教育部、财政部、国家发展改革委,2017年1月;《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(教研[2018]5号), 教育部、财政部、国家发展改革委,2018年8月.

参考文献:

[1]蔡袁强.“双一流”建设中我国地方高水平大学转型发展的若干思路——以浙江工业大学为例[J].中国高教研究,2016(10):33-37.

[2]Grewal R, Dearden J A, Lilien G L. The University Rankings Game: Modeling the Competition among Universities for Ranking[J]. American Statistician, 2008,62(3):232-237.

[3]Bowman N A, Bastedo M N. Anchoring effects in world university rankings: exploring biases in reputation scores[J]. Higher Education, 2011,61(4):431-444.

[4]Soh K C. Don't read university rankings like reading football league tables: Taking a close look at the indicators[J]. Higher Education Review, 2011,44:15-29.

[5]Bowman N A, Bastedo M N. Getting on the Front Page: Organizational Reputation, Status Signals, and the Impact of U.S. News and World Reporton Student Decisions[J]. Research in Higher Education, 2009,50(5):415-436.

[6]Luca M, Smith J. Salience in Quality Disclosure: Evidence from the U.S. News College Rankings[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2013,22(1):58-77.

[7]Cuthbert, Rob. University Rankings, Diversity, and the New Landscape of Higher Education[J]. International Journal of Lifelong Education, 2011,30(1):119-121.

[8]Claassen C. Measuring university quality[J]. Scientometrics, 2015,104(3):793-807.

[9]Smith R. Staff Appraisal in Higher Education: A Study of Performance Review at Nene College, Northampton[J]. Higher Education, 1995,30(2):189-205.

[10]董洪亮.建設世界一流大学要凸显中国特色[N].人民日报,

2015-09-24(018).

[11]周浩波.统筹服务国家战略需要和区域经济社会发展:地方“双一流”建设高校的使命与担当[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2019,47(01):2-6.

[12]王战军,刘静,乔刚.清理“四唯”呼唤“双一流”建设评价创新[J].中国高等教育,2019(1):16-19,26.

[13]张继平,覃琳.学科评估服务“双一流”建设:理念、目的与机制[J].研究生教育研究,2018(02):67-71.

[14]别敦荣.论“双一流”建设[J].中国高教研究,2017(11):7-17.