论褚伯秀《南华真经义海纂微》注庄“视脚”*

2020-05-22孙雪霞,黄倩

孙 雪 霞,黄 倩

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

褚伯秀为宋末元初道士,淳祐丙午年(1246年),西蜀的范元应在京师设席讲《庄子》,对褚伯秀影响很大,后来褚伯秀历经七载,纂集了从西晋的郭象至南宋的林希逸等十三家注,在咸淳元年(1265年)左右完成《南华真经义海纂微》,这是现存最早的《庄子》集注作品。《四库提要》评价曰:“盖宋以前解《庄子》者,梗概略具于是。其间如吴俦、赵以夫、王旦诸家,今皆罕见传本,实赖是书以传。则伯秀编纂之功,亦不可没矣。”[1]1-2《南华真经义海纂微》对庄学文献有纂集之功,在庄学研究史上意义重大,《四库全书》和《道藏》都收录了此书。

今人多从宏观入手,对褚伯秀及其《南华真经义海纂微》展开论述。刘固盛、肖海燕、熊铁基合著的《中国庄学史》指出褚伯秀在《南华真经义海纂微》中不仅“纂集诸家,而且对《庄子》中的一些难解之处或引起争议的地方,提出了自己的看法”[2]507,书中介绍了褚伯秀在注庄过程中之道教旨趣与援儒入《庄》,并指出在南宋末年社会动荡的时代背景下,褚伯秀为《庄子》作解,“便增添了几分忧患意识,具有了一种现实感,其庄学旨趣也呈现出一些新的变化,其中重要的一点就是认为充满玄虚之言的《庄子》乃是一部救世之书”[2]510。方勇所著《庄子学史》中认为褚伯秀大体上是以道家学说来解释《庄子》,并肯定褚伯秀对《庄子》之经文、传注的考校与审定[3]。张京华对褚伯秀之生平事迹以及《南华真经义海纂微》的版本特色进行详细论述,并提及褚伯秀对“道”与“迹”的辨析[4]。台湾学者简光明认为褚伯秀不仅是“纂集诸家之说”,而且也有很多创见,他从《南华真经义海纂微》体例及褚伯秀论庄子与儒、释、道三教这两方面展开论述,认为褚伯秀对子学的发展有推动之功[5]。

本文从微观着眼,聚焦《逍遥游》,对照褚伯秀所引各家的原注本与褚伯秀集注的差异,以此来分析褚伯秀的注庄“视脚”。此处我们用“视脚”而不用常见的“视角”,是为了突破偏于一“角”的局限性,体悟褚伯秀注庄时投入其中,注入其间,同时又入乎其内,出乎其外的通和致化。(1)“视脚”理论的完整论述,可参见业师栾栋先生的《文学通化论》,商务印书馆,2017年。

一、纂集众注,断以己意

《南华真经义海纂微》卷首有文及翁序和汤汉序,文及翁序称褚伯秀“辑诸家解,断以己见”[6],汤汉序有“会稡众说,附以己见”[6]之言,清四库馆臣为《南华真经义海纂微》所作提要也认为该书“断以己意,谓之‘管见’”[1]1,诸家都不约而同地指出褚伯秀“纂集众注,断以己意”的集注特点。

《南华真经义海纂微》纂集方式是将《庄子》原文分段,每一段后面附有多个注家的注解及褚伯秀的“管见”,文末还附有“统论”。另外,将《南华真经义海纂微》收录的注解与留存可见的几家注解进行比对,明显可以看出纂集的这几家注解并非原文照录,而是经过增删改写。各注家观点并非一一列举,而是有所选取,并在“管见”中对所选注解进行新的阐释,均带有褚伯秀的个人思想。

褚伯秀在选取注家和注解时受到时代学术风气的影响,对那些世人推崇的注家和注解有所侧重。例如郭象是西晋注庄的代表,《世说新语·文学》刘孝标注中说:“象字子玄,河南人,少有才理,慕道好学,讬志《老》《庄》,时人咸以为王弼之亚”[7]226,又说“象作《庄子注》,最有清辞遒旨。”[7227]可见郭象注庄的地位很高。又如吕惠卿注解《庄子》也被时人推崇,朱熹在《朱子语类》卷七十八中说:“然旧看郭象解《庄子》,有不可晓处。后得吕吉甫《解》看,却有说得文义的当者。”[8]1886而陈景元本就因讲《道德》《南华》二经而负有盛名,后来更是得到神宗赏识,“进《道德》《南华》二经解,颁行入藏”[6]176。所以,褚伯秀显然对此三者有所偏重。但是,在注家的选择以及注解的增删改写中,褚伯秀更多时候是以“己意”做取舍。

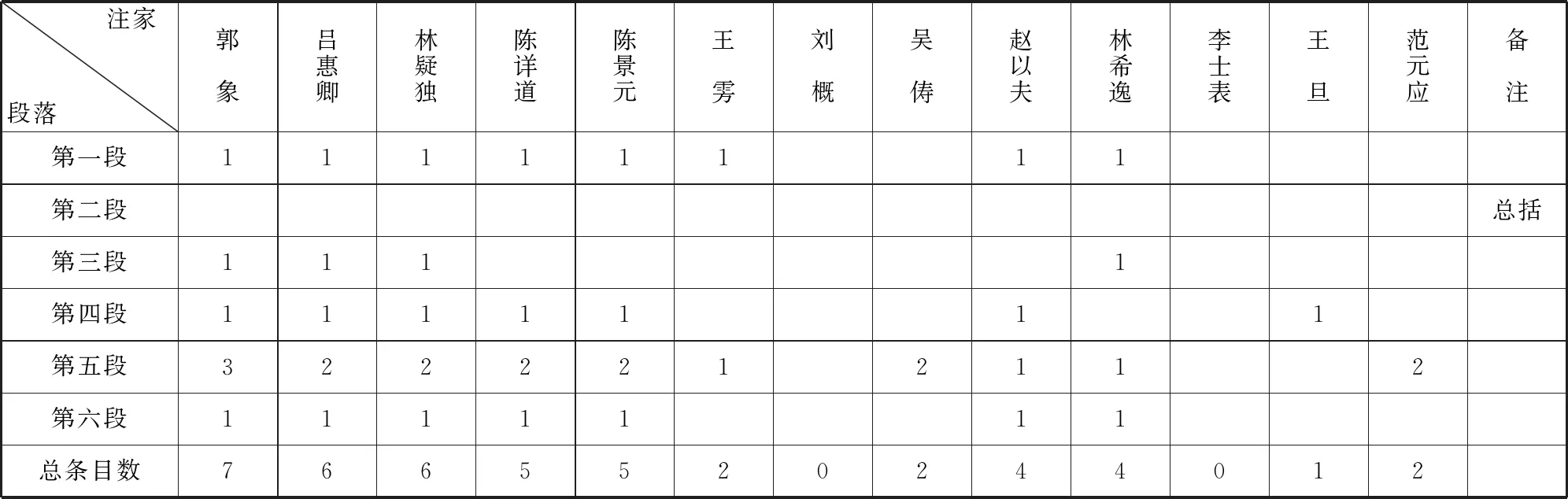

首先,从注家的选择来看,《逍遥游》中引用的注家有十一家,刘概和李士表的注解则无,因为刘概多注外篇和杂篇(2)《道藏》褚伯秀《南华真经义海纂微》卷首《今所纂诸家注义姓名》载录“刘概注外、杂篇,继雱之后”,可见刘概主要注外、杂篇,不过内篇中褚伯秀也有引用刘概注,但条目极少,仅《养生主》中引用一条注,《逍遥游》篇中无。,李士表为专论,其内容与《逍遥游》关联不大。在引用的十一家中郭象、吕惠卿、林疑独、陈景元、陈详道的引用次数和引用内容较多,赵以夫、林希逸次之,王雱、范元应、吴俦、王旦又次之。注家虽多,但倾向性明显。

附:《逍遥游》各段落注家人数及注解条目数概列于下表:

表1 《逍遥游》各段落注家人数及注解条目数

其次,从对注解的增删改写来看,褚伯秀是节录各家注解内容,并用自己的语言对选录的注解内容进行提炼改写,疏通大意,在贴合原注大意的基础上,融入个人思想,阐释更具有针对性。因此,最终保留下来的是褚伯秀精心选取并进行过二次“加工”的注解。

鹏鲲之实,吾所未详也。夫庄子之大意,在乎逍遥游放,无为而自得,故极小大之致,以明性分之适。达观之士,宜要其会归而遗其所寄,不足事事曲与生说。自不害其弘旨,皆可略之。非冥海不足以运其身,非九万里不足以负其翼。此岂好奇哉?直以大物必自生于大处,大处亦必自生此大物,理固自然,不患其失,又何措心于其间哉。夫翼大则难举,故抟扶摇而后能上,九万里乃足自胜耳。既有斯翼,岂得决然而起,数仞而下哉!此皆不得不然,非乐然也。夫大鸟一去半岁,至天池而息;小鸟一飞半朝,抢榆枋而止。此比所能则有间矣,其于适性一也。此皆鹏之所凭以飞者耳。野马者,游气也。今观天之苍苍,竟未知便是天之正色耶,天之为远而无极耶。鹏之自上以视地,亦若人之自此视天。则止而图南矣,言鹏不知道里之远近,趣足以自胜而逝。”

——郭象《庄子注》

鲲鹏之实,吾所未详。庄子大意,在乎逍遥游放,无为自得,故极小大之致,以明性分之适。达观之士,宜要其会归而遗其所寄。鲲之化鹏,非冥海不足以运其身,非九万里风不足以负其翼。此岂好奇哉?直以大物必生于大处,大处必生此大物,理固然也。夫鹏翼大难举,故抟扶摇而后能上九万里,一去半年,至天池而息也。野马,游气,鹏凭以飞。鹏之自上以视地,亦犹人之自地观天也。

——褚伯秀《南华真经义海纂微》

可见,褚伯秀选录郭象注时,进行了大量地删减缩略,只保留了集注所需的重要的主旨性语句,如“逍遥游放,无为自得”“小大之致,性分之适”“大物生于大处”“鹏之自上以视地,亦犹人之自地观天”等。同时,褚伯秀还用自己的语言进行了提炼改写,如在“非冥海不足以运其身”之前添加了主语“鲲之化鹏”,在“非九万里不足以负其翼”之中添加了大鹏凭借的对象“风”,并把这些保留下来的语句按照一定的语言逻辑顺序排列,阐释意图更清晰,也体现了褚伯秀对郭象庄学思想的解读和吸收。

肩吾得之以游大川……藐姑射之山,唯体道者为能登之。有神人居焉,神人则人心之所同有也,唯穷神者为能是之。藐则“说大人貌之”之貌;姑,且也;射,厌也。登此山者之视天下事,无足大者,亦无足思者,故藐且射之也。非神人其孰能居于此乎!肌肤若冰雪,以言其洁白而不为物之累也;淖约若处子,以言其柔弱而不为物之匹也;不食五谷,吸风饮露,以言其味于人之所不味也;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外,以言其体合于无,运动变化,而不制于宇宙之间也;其神凝,使物不疵癘而年谷熟,以言其梦想销亡,其和足以瘳气之沴而相天之成也。肩吾则未尝登此山、见此人,是以接舆之言为狂而不信也。

——吕惠卿《庄子义》

藐姑射山,唯有道者能登之。神人,即人心之所同有,唯穷神者能见之。藐,犹眇视。姑,且也。射,厌也。言登此山者,视天下事举无足为,故藐且射之,非神人孰能与于此!

——褚伯秀《南华真经义海纂微》

褚伯秀删减了原注的大段内容,只保留了与“藐姑射之山有神人居焉”相关的一部分内容。另外,褚伯秀还对其中的语句进行了提炼改写,例如“登此山者之视天下事,无足大者,亦无足思者,故藐且射之也”一句改写为“言登此山者,视天下事举无足为,故藐且射之”,这一变化非常明显,“无足大”和“无足思”是天下事与自我无涉,而“无足为”则是不用去干涉和作为,后者与庄子的思想更为接近。

最后,从“管见”的内容来看,褚伯秀并不局限于纂集的各家注解,而是对注解观点作新的阐释。“冥者,一气之混同而无间者也。北主润气,所以滋孕万物。南主烜气,所以长养万物。先北而后南,阳由阴生也。位虽有殊而气本无间,特以相去辽远,渐化不觉,犹四时之运,祁寒隆暑非一朝成,故鲲潜、鹏化,静极而动,抟风九万,六月而息,不出乎阴阳之互变,亦在乎一气浑冥中耳,是以南北皆谓之冥焉。”[6]178天地之阴阳,即人身之阴阳,水火因之以发源,性情资之以通化,上际下蟠,无所不极。然非视听所可及,故立鲲鹏以强名,使学者始因物而明心,终忘形以契道,深根宁极,妙合化机。吾身之阴阳,无时不运;吾身之天地,未尝或息也。由是知人之本性具足逍遥,而世俗冥迷,忘真逐伪,当生忧死,虑得患失,罔知所谓逍遥。”[6]78褚伯秀把天地之阴阳延伸到人身之阴阳,而人身之阴阳又无时不运,顺随造化,则具足逍遥。以此勾连阴阳之说与逍遥游之义,用以探寻《庄子》深意。这些都体现了褚伯秀的个人思想。

从以上注家的选取、注解的删节改写以及“管见”中对注解观点作新的阐释来看,无一不带有“纂集众注,断以己意”的集注特点。

二、兼顾音训,注重义理

这里的“音训”是指字词注音释义,而“义理”是指文辞的思想内容,不局限于宋以来的义理之学。清四库馆臣为《南华真经义海纂微》所作提要云:“中多引陆德明《经典释文》而不列于十三家中,以是书主义理而不主音训也。成元英《疏》、文如海《正义》、张潜夫《补注》皆间引之,亦不列于十三家,以从陈景元书采用也。”[1]1这里指出了“兼顾音训,注重义理”的集注特点。此外,儒学到了宋代产生了新的变化,形成了新儒学即理学,而理学的主要特点是重议论和思辨。所以受此影响的宋代学者的治庄之作自然会体现出重视“义理”的特点。褚伯秀纂集的注解和“管见”中虽涉及音训内容,但不多,其重点在阐释《庄子》义理即思想内容的部分。总的来说,“兼顾音训,注重义理”可以从以下几方面来看。

首先,引用注家音训内容但注家不列于十三家。《逍遥游》中引用了陆德明《经典释文》中的音训内容。例如,用陆德明《庄子音义》之“棘子,汤时贤人”[6]179来解释“棘”。不过褚伯秀虽然引用了陆德明的字词释义,但是并未将其列于卷首《今所纂诸家注义姓名》所说的十三家之中,即四库馆臣所谓“主义理而不主音训”的体现。此外,《逍遥游》中还引用了成法师《疏》之“四子,四德也;一本,二迹,三非本非迹,四非非本迹也”[6]184来解释“四子”。成玄英亦未进入十三家之列。不过,从四库馆臣的提要中可看出因为这是从陈景元的书中采用的缘故,但也从侧面体现该书不重音训,而是兼顾音训之意。

其次,文中的音训多出于解说需要,与义理阐释相关联。在纂集的注解中大部分的音训内容已经删去,只有少量的音训内容留存,即使涉及字词释义褚伯秀亦不多作发挥,另外“管见”中也会引用少量的音训内容,但这些少量的音训内容的留存主要还是为解说“义理”即思想内容服务。例如郭象《庄子注》在“北冥有鱼……亦若是而已矣”一段的注解中有多处涉及到字词释义,但是褚伯秀不对音训作发挥,只保留了关于“野马”的释义即“野马,游气,鹏凭以飞”[5]176-177,可以看到解释“野马”之意是为了引出大鹏飞翔的凭借对象。又如褚伯秀在“管见”中解释“犹时女也”曰:“虚斋赵氏以时训是,女音汝,《尚书》‘时女功’义同,连叔谓肩吾神人似是汝也。”[6]184借助赵以夫的音训注解对文本进行义理方面的解读。可见音训是为义理服务,前者少,后者多;前者轻,后者重。

最后,义理内容的留存与阐释。褚伯秀纂集的各家注解虽然经过增删改写,但留存的内容还是以义理阐释居多,而他自己的“管见”也多是对义理进行阐释的内容。例如在《逍遥游》“汤之问棘也是已……圣人无名”下的“管见”中,褚伯秀对“至人无己,神人无功,圣人无名”进行了阐释,他认为“此三者,人道之极,用以总结《逍遥游》首章大意……弘之在人,理亦寄耳。因言立教则不无序焉。凡厥有生,私利易植,贵乎忘己。骄矜易萌,次当忘功。己功既忘,人誉必至。又须忘名,以远世累。累远身全,道纯德粹,以之处人应物,无不尽善,而三者之名亦混融俱化矣。”[6]180这里借“至人”“神人”和“圣人”之名来说明只有做到“忘己”“忘功”和“忘名”,才能远离世累,于是就把三者与逍遥无待的意旨相联系,这是关于义理的剖析与解说。

从以上三个方面来看,褚伯秀对注家的安排,对音训内容的去取以及对义理内容的保留与阐释体现了“兼顾音训,注重义理”的集注特点,而且在对义理进行去取和阐释过程中也注入了个人的解庄思想。

三、擘肌分理,唯务折衷

刘勰在《文心雕龙·序志》中说:“夫铨序一文为易,弥纶群言为难,虽复轻采毛发,深极骨髓,或有曲意密源,似近而远,辞所不载,亦不胜数矣。及其品列成文,有同乎旧谈者,非雷同也,势自不可异也。有异乎前论者,非苟异也,理自不可同也。同之与异,不屑古今,擘肌分理,唯务折衷。”[9]刘勰提出了“弥纶群言”的方法是“擘肌分理,唯务折衷”,意即在论文之时要对研究对象有一个细致深入的分析过程即“擘肌分理”,把握文章发展的客观规律,并根据其发展变化进行相应的调整,以期做到客观公允,不失偏颇即“唯务折衷”。这一方法在褚伯秀的纂集方法中也有体现。

首先,从注家数量和文本内容的分析来看,体现出了“擘肌分理”的特点。第一,褚伯秀在编纂《南华真经义海纂微》之时真正参看的注家数量及本子,现在已经不能知道。但从书中留存的主要注家数量来看有十三家之多,再加上书中引用的其他不列于十三家的注家注解,这个参看的范围是非常广泛的,要把这么多的注解处理整合是需要一个细致深入的分析过程的。第二,褚伯秀对文本内容也有一番细致深入的分析。例如,褚伯秀在关于“汤之问棘也是已”一句是结承上句,还是引出下句的问题上,他把各家的分析先总结归类,然后再“详考经意”[6]180,结合文本的前后内容进行分析,认为“盖欲实鲲鹏之义,故一唱题而两举证,首引《齐谐》所志,次以汤之问棘,再参《列子·汤问》篇冥海天地之论,以印庄子之言,则此章自合始于汤之问棘,句末加‘是已’者,证上文而生下语,观者多不明辩,误作前章结句。若以为结句,则意已尽矣,后章从‘穷发之北’重起论端,非立言之体也。”[6]180可见,褚伯秀综合各家解说并结合文本内容才得出了自己的结论,其分析过程不可谓不细致深入。正如刘震孙序中所言是“会稡之勤,去取之精”[6]174-175,是以凡七载乃得毕业。

其次,从纂集的方式和内容来看,呈现出“折衷”的特点。第一,从方式上看,先列众注,再附以“管见”,既收录各家注解,也阐发个人见解,是以客观的态度来兼顾两者。因为涉及的注家很多,有一些注家观点是褚伯秀赞成的,有一些是他不赞成的,还有一些是他不做评价的,他都纂集在内,然后用“管见”来表明自己的观点,让众注内容与“管见”内容达到一种平衡,这是“折衷”的一种表现。第二,纂集注解内容的取舍主要由是否为各家共同关注的问题来决定。例如,《逍遥游》首段收录的注解中多数注家都关注到了“天之苍苍,其正色邪,其远而无所至极邪?其视下也,亦若是而已矣”这一句的问题。所以褚伯秀就把郭象注中的“鹏之自上以视地,亦犹人之自地观天”[6]177,吕惠卿注中的“则鹏之自上视下,亦岂知所以为高哉”[6]177,王雱注中的“其在上而视下,亦犹人之在地观天”[6]177-178,赵以夫注中的“人之视天,亦犹鹏之视下,高卑虽殊,其理一也”[6]178等与之相关的内容都收录了。又如《逍遥游》中“尧让天下于许由……尸祝不越樽俎而代之矣”一段文字下收录的注解多在讨论“为与无为”的问题。又如《逍遥游》中“肩吾问于连叔……窅然丧其天下焉”的注解全都与“藐姑射之山有神人居焉”相关。

在《南华真经义海纂微》的后记中褚伯秀满怀深情地写道:“师恩昊天罔极,兹因纂集诸解,凡七载而毕业,恭炷瓣香,西望九礼,俨乎无隐讲师之在前,洋洋乎南华老仙之鉴临于上也。所恨当时同学,南北流亡,旧聆师诲,或有缺遗,无从质正,徒深慨叹耳。”[6]687他集注《庄子》,初衷是为了追述老师的教诲,铭记老师的恩情,但下笔之时,实际上已经是在以己之独,作道之鸣,由己之气,即道之动,从己之情,通道之缘。褚伯秀身为道教中人,却能海纳百川,融汇众流,笼罩群言,涵养歧言。他以独特之“视脚”涵摄了儒释道诸多“视角”,努力克服以偏概全、挂一漏万的弊端。“视脚”为“视角”通关解蔽,“视角”在“视脚”中举一反三。褚伯秀的具体注释值得赞赏,而他这种通化的根性更值得我们重视。