云南少数民族管乐器制作中的“双管相接”现象探析

——以云南四地的乐器制作为例

2020-05-21○杨琛

○ 杨 琛

云南各地的少数民族存在着丰富多彩的管乐器,以单簧自由簧类管乐器最为丰富且最具特色。在萨克斯-霍恩博斯特尔乐器分类法中,它属于簧管乐器中的单簧类自由簧振动乐器。笔者在云南各地的田野考察中发现,民间艺人在制作单簧类管乐器时会尝试采用“双管相接”的方式,这样的制作工艺在当前国内工业化民族乐器生产中极为多见,通过这种方式可以提升乐器的质量,加强乐器的表现力。在云南不同地域的少数民族中,很多民间艺人会有意识地将这种连接方式运用在单簧类管乐器的制作中,且具有共通性特征,同时又会对乐器的音响产生特殊的影响。本文以西双版纳基诺族、红河拉祜族、德宏景颇族和普洱佤族四件典型的气鸣单簧自由簧类乐器的制作工艺和音响特性进行分析研究。

一、西双版纳州景洪市基诺族“白白绰列”考察(20160205)

“白白绰列”是基诺族独具特色的管乐器,笔者曾对西双版纳景洪市基诺乡进行全面考察,发现目前只有巴卡小寨的基诺族老艺人资木拉会制作这类管乐器。笔者曾在四年中三次采访资木拉,逐渐发现了该乐器的制作规律。

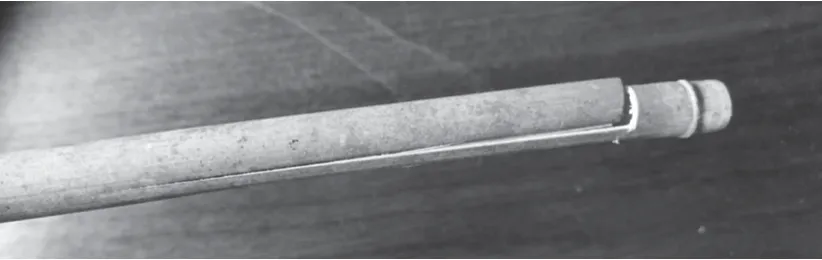

“白白绰列”需要用一根细长的竹管,在竹管较细的部分和较粗的部分各截取一段形成上下两节。2016年第三次考察时,艺人资木拉制作的“白白绰列”上节直径为0.7厘米,下节直径为0.9厘米。上节长29.5厘米,顶部留有竹节,在靠近竹节一头侧面将管壁削薄,并用刀割开簧舌(长度约1.7厘米),保证簧舌能够不受任何阻力而充分振动。在上节的中间偏上位置开一方孔,该孔与上节簧片的距离约为8.9厘米,与管口的距离约为17.4厘米(见图1)。

图1 “白白绰列”的制作工艺——簧片制作、上节开孔

“白白绰列”的下节制作独具特色。下节上方削成斜面与上节下方的斜面插在一起形成第二孔,在接近连接处2厘米的地方开第三孔。而下节下方的管口封闭,在竹节上端环切至仅剩约0.3厘米的宽度,再利用竹材的竖纤维特点将竹管劈开约7厘米,这样就形成一个具有弹性的竹节口,笔者称其为“弹性管口”。艺人对这样的设计非常重视,反复强调这样做的重要性,其原意是需要产生“打拍子”的效果,笔者认为,这里的“打拍子”应指气流在经过这样的“弹性管口”时产生的扰动音效果。

图2 “白白绰列”下端的“弹性管口”

“白白绰列”的名称也与上下节有着重要关联。“白白”指上节的单簧类管乐器,这在他制作的另一件类似的管乐器上得到了证实①资木拉艺人还会制作另一件单管多孔的簧振动管乐器“白白”。。而“绰列”在基诺语中是“摇动”的意思,也就是特指下节“弹性管口”对音响形成的扰动效果(见图2)。

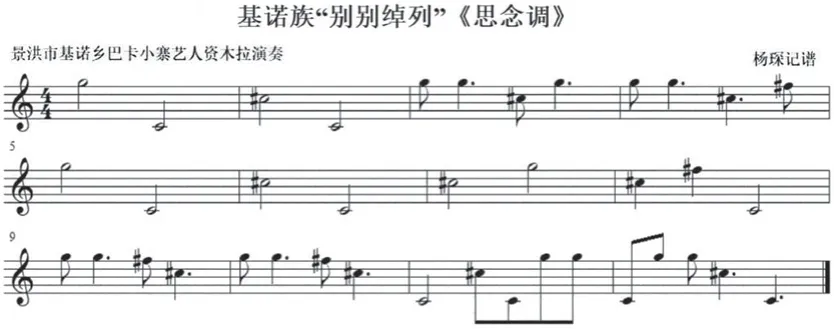

图3 “白白绰列”音高样本频谱图

图3为“白白绰列”上节开第一孔后,资木拉艺人对乐器的试奏音高频谱图,经过观察发现,艺人开第一孔的目的是为了对竹管的基音和泛音进行更有效地控制和转换。在试奏的时候,他习惯按住最下方的第三孔,放开上下节连接形成的第二孔,然后通过反复按第一孔的方式,使得整个音高不断转换,从而形成基音(FFT A)和泛音(FFT B)两个音高,其中泛音音高为G5-8,基音音高为C4-20。

由此可知,艺人演奏的分别为管身的基音和它的第二泛音的转换,而由于乐器结构的特殊性,频谱中的第一泛音被有效抑制。

从图1乐器结构可以看出,“白白绰列”吹口距离第二孔长度为30厘米左右,该乐器属于拍打振动式簧管乐器,这种簧片位于管的封口上部,振动时经过平衡点作不等距振动,且只能在进气时激发簧的振动而发声。根据频率计算公式,簧管乐器的频率等于声速除以4倍管长,考虑到管口校正等多方面因素,可以得出图4频谱分析获得的管身基音频率258.45Hz。由此可以证实该乐器的基音。而所测频率为声速除以4倍管长,根据音乐声学原理:“对闭管来说,由于有一端被封闭,只能形成波节,不能形成波腹,那么,空气柱长度比开管还要长一倍,因而闭管基音空气柱的长度是管长的4倍。”②韩宝强:《音的历程——现代音乐声学导论》,北京:人民音乐出版社,2016年,第128页。可以确定,该乐器属于闭管乐器。

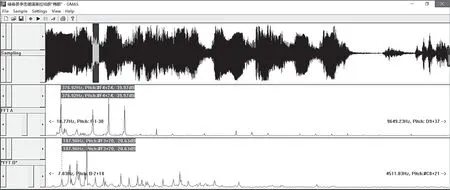

“白白绰列”是基诺族传统的三孔单簧类管乐器,它主要由基诺族小伙子制作并吹奏,通过气流控制基音和泛音,可以演奏至少5个音高。其演奏的旋律源自对民歌的模仿。民歌旋律记谱见谱例1:

谱例1 西双版纳基诺乡艺人资木拉演唱的“思念”调

《思念调》表现了小伙子对山下姑娘的眷恋,歌词大意是:山下面那个人是哪个?是姑娘吗?是漂亮的姑娘,虽然看见了却得不到。

表1 资木拉现场制作的“白白绰列”常用音高数据表

表1是“白白绰列”的常用音高数据表。由于在常用音高中出现了泛音,使得该乐器音域跨度较大,其中2号和3号音程差距已超过一个八度。

“白白绰列”的制作相对复杂。在考察过程中,艺人资木拉制作了多件乐器,但是大部分都失败了。经观察发现,艺人认为制作失败的重要原因是乐器的吹奏无法形成明确的基音和泛音交替的状态,也就是表1中1号音高和3号音高的交替,这两个音高都是通过按上节音孔结合气息的控制形成的。因此该表虽然是按照从高音到低音的顺序排列出所有出现的音高,但是在具体演奏中则不是按照此顺序演奏,1号音高和3号音高则是相邻演奏的。

从谱例1可以看出,由于乐器构造和音高关系的局限等特点,艺人虽认为“白白绰列”的调子源于谱例1中的“思念”调,但是具体到音高的记录可以看出,两段音乐的曲调还是具有明显差异的。

谱例2 西双版纳基诺乡艺人资木拉用“白白绰列”演奏的“思念”调

据笔者对资木拉艺人的多次考察发现,他只用“白白绰列”演奏此调。由于乐器制作工艺的复杂,老人对基音、泛音对比要求很高,一般很难让其满意,谱例2是根据艺人难得的比较满意的旋律记谱。从旋律的状态可以看出,“思念”调是以乐器演奏基音和泛音交替音高的状态为基础,在反复交替的过程中逐渐形成的旋律,因此旋律的跳进极多,这也成为“白白绰列”演奏的最重要特色。

二、红河州绿春县拉祜族“梅都”考察

绿春县地处红河州西南部,东与元阳、金平两县接壤,北与红河县相连,西北倚墨江县,西南隔李仙江与江城县相望,东南与越南毗邻。境内有哈尼、彝、瑶、傣、拉祜、汉等民族。

通过云南省民族艺术研究院吴学源教授的介绍和推荐,笔者结识了绿春县文体局资深馆员李忠德老师。李老师对绿春县的民族民间器乐具有很深的研究,2006年参编了《红河民族器乐概览》,2010年出版了个人著作《绿春县民族民间器乐集》,他同时也是《中国民族民间器乐曲集成·云南卷》“绿春县”部分的编委。他还钻研一些当地乐器的制作工艺,并收藏了绿春县多个民族的各类乐器,以管乐器居多。其中单簧类管乐器主要涉及彝族、哈尼族、傣族、拉祜族等民族。他认为:单簧类管乐器中最常用的材料是薄竹和山芦苇。山芦苇质地相对较软,音色明亮,薄竹质地较硬,音色相对比较沉闷。一般在制作乐器时,山芦苇是首选,这种材料一般在冬春两季采集较好,需要到气温相对湿热的地区,尤其是河谷地带的阳坡寻得的材料最为理想。

图4 绿春县文体局李忠德藏拉祜族单簧类管乐器“梅都”

图4是李老师收藏的拉祜族单簧类管乐器“梅都”。该乐器主要流传于绿春县半坡乡倮沙拉祜族居住区,因开三孔,也被习惯性称为“三眼把乌”。该乐器所用的材料为薄竹,收藏的乐器实物全长87厘米,分两节,粗细差别不大,有簧片的上节长37厘米,下节长约40厘米,上节下方管口不留竹节,削薄后插入下节管口中。在上节顶端留竹节,在竹节侧面用刀将管身削薄后开簧窗,并直接割出簧片。

“梅都”的下节不做“弹性管口”,而是用较粗的竹管制作一个直径约3.5厘米的小竹斗,在竹斗侧面竹壁上开圆洞,下节下端不留竹节,将竹斗侧面插入下节下端,形成一个特殊的共鸣腔体。

“梅都”开三个方孔,上节一孔,下节两孔,上节的开孔位置和上端竹节处的距离为一个手掌的宽度,下节下方孔的开孔位置与下节下方管口距离为一扎,而下节上方孔位置与下方孔的距离为食指和中指并拢的宽度。

根据李忠德老师试奏该乐器的录音,笔者进行了频谱分析(见图5)。

图5 李忠德演奏拉祜族“梅都”音响频谱图

从图5可知,拉祜族“梅都”的音响特性和西双版纳基诺族的“白白绰列”相似,都是通过基音和八度泛音的交替来形成乐器的大幅度跳进旋律。笔者选取的两个相邻音高一个为#F4+24,一个为#F3+20,刚好为纯八度关系,这样的旋律也促成了此类双竹节接合乐器独特的音响特性。

三、德宏州盈江县景颇族乐器考察(20160224AM、20160501AM)

盈江县,傣语称“勐辣”,其东北面与腾冲市接壤,东南面与梁河县接壤,南面与陇川县接壤,西面、西北、西南面与缅甸为界,以傣族和景颇族为主。

图6 雷腊弄藏景颇族单簧类管乐器“筚总”(下)、“阔哇”(中)和“喃喃”(上)

笔者分别于2016年2月和5月考察了盏西镇合作村委会拉帕村民小组的雷腊弄和芒章乡璋刀村民小组的尹约崩、尚木南夫妇。他们制作和演奏了三件单簧类管乐器——“筚总”、“喃喃”和“阔哇”(见图6)。两次考察地点均位于两位艺人家门前的院子里,周围环境安静,考察期间虽有零星小雨,但未产生任何噪音干扰。

关于景颇族的乐器,杨正玺先生在20世纪80年代初的论文《芳香四溢的斑色花——景颇族音乐介绍》中曾指出景颇族的单簧类管乐器类的“柯瓦”“桑笓”③注:“笓”字为20世纪80年代在云南从事民族音乐研究的前辈吴学源先生自造的字,后被云南从事少数民族音乐研究的学者广泛采用。后来该字被“筚”所取代。此处为尊重原文,故使用该字。,它又细分为“盏西”“锐作”“笓格”“笓补”等。笔者在田野考察中发现,文中提到的“桑笓”就是“筚总”,“总”是“双”的意思,大号的称“盏西”,小号的称“锐作”。“柯瓦”今天依然存在,而对“阔哇”则没有介绍。杨锦和先生在《景颇族音乐概论》中把景颇族文崩乐队中吹管乐器称为“三比类”,主要包括:文蚌三比(竹笛)、洞巴或比且(译为奏苇嘴)、勒荣(译为倾诉乐器)、景颇支比曼(译为双管)、景颇支比浪(译为吹杆),妥软(译为两边通气管),比团(译为圆管)。④杨锦和、穆贝玛途:《景颇族传统音乐概论》,昆明:云南民族出版社,2010年,第36页。并未提及“筚总”“喃喃”和“阔哇”。

(一)雷腊弄制景颇族“阔哇”“喃喃”的制作工艺

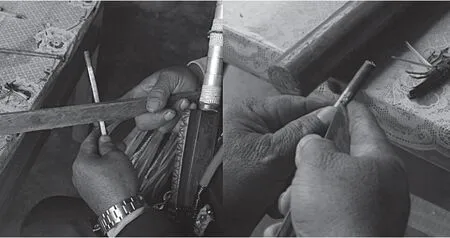

“阔哇”和“喃喃”在选材和制作上有诸多相似之处,材料均选自山中较细的成长时间较长的薄竹,这种竹子需要长在阳光明媚的山坡上,而不能长在山谷中。将竹条在火塘上烤一个月左右,至烤干熏黑形成黄褐色,以使其内部水分充分干燥。两件乐器簧片的位置都位于管身上端,上方均为竹节闭口,在上端侧面将管身用刀刮薄约2厘米,再用刀割开簧片(见图7)。

图7 雷腊弄“阔哇”的制作工艺——刮薄管身、割出簧片

“阔哇”和“喃喃”的管身都需要开孔,在开孔前需要在管身的侧面刮削出一个长条形平面,以便使管身的一个侧面变薄,在侧面开方孔(见图8)。关于开孔位置的原则问题,笔者虽然一再询问,但雷腊弄艺人和尹约崩、尚木南夫妇都未能有明确的解释。

图8 雷腊弄“阔哇”的制作工艺——管身刮薄、刀割方孔

两次考察过程中,笔者向艺人买到了两套“阔哇”和“喃喃”。根据在考察期间艺人的制作演示过程和对后来获得的乐器实物观察可以看出,两件乐器总体的开孔方式依然以手指的宽度来比较。

两件“阔哇”形制的长度没有明确要求,一根为27.6厘米,另一根为30.1厘米,根据艺人的介绍,管身长度的确定主要看乐器是否有效起振发出圆润饱满的音色;管身的长度还和簧片的大小有着重要关联,图中上方较短的“阔哇”簧片面积较小,而下方较长的“阔哇”簧片面积则会大一些。下方的乐器簧片顶端缠有几道细线,主要用于调节簧片的振动面积,以达到理想的耦合振动效果。

在开孔原则上,“阔哇”均开五孔,前四孔之间的间距相对比较均匀,一般为一个手指的宽度,而第五孔与第四孔的距离较远,大约为两根手指的宽度。

吴学源教授曾指出:单管型的竹簧把乌的变体形制之一是景颇族中的“比琅”,它由上下两管套接起来,上一管(细管)开两个按音孔,下一管(粗管)开两个按音孔,平时可以拆卸开,以方便携带。⑤吴学源:《中国民族民间器乐曲集成·云南卷上》,中国ISBN中心,2012年,第250页。

两件“喃喃”是由两根竹节接合而成的,总长度分别为45.6厘米和42厘米。其最大的特点是,管身的上节只有簧片没有开孔,簧片顶端用细线缠绕以调制簧片的有效振动面积,上节下方的管口被刮细,以方便插入下节;下节上方管口缠有细线,应是为了与上节管口有效绑定,所开的四孔全部集中在下节,且第一孔和第两孔间距为一根手指的宽度,而两孔与三孔和三孔与四孔的间距则均为两根手指的宽度。较长的一件在最下方第四孔处还用胶布遮住了约一半的音孔面积,这也许是由于艺人在制作过程中的失误,也可能是由于艺人在演奏中调音所致。

这样的开孔设计是很难形成基音、泛音交替的音响的。根据采录艺人演奏的视频也可以证实这一点。

(二)雷腊弄制景颇族“阔哇”“喃喃”的音乐形态

“阔哇”又称“滴冬”,它和“喃喃”一般是早期主要从事刀耕火种的原始耕种方式的景颇族在劳作间歇休息之时演奏的乐器。这种吹奏不仅有娱乐、抒发情感的作用,其独特的音色也起到了驱赶麻雀的作用。景颇族人称为“守麻雀”,还可起到吸引异性谈情说爱的作用。艺人指出,每件乐器一般只演奏一首乐曲。笔者认为,只能演奏一首乐曲的可能性不大,而且艺人也演奏了两首“喃喃”的调子,因此可以理解为只能演奏一种风格的乐曲。由于艺人未明确说明每首乐曲所表达的确切含义,故记谱以乐器的名称来命名,即“阔哇调”“喃喃调”。针对艺人的演奏音频,笔者对所有音高数据进行了总结(见表2)。

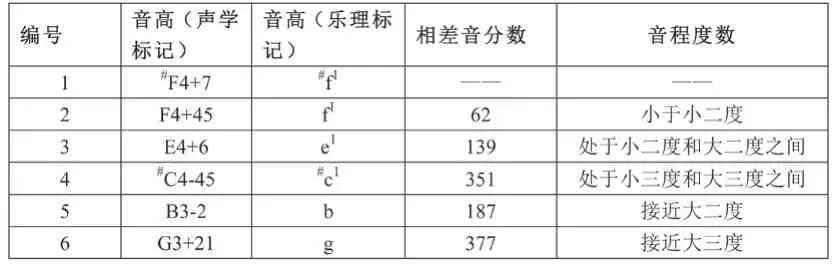

表2 雷腊弄制景颇族“喃喃”常用音高数据表

从表2可知,雷腊弄制“喃喃”的音域总体偏低,且以大二度、小三度为主要的音程关系,总音域接近一个八度。这与“喃喃”本身的构造有重要关联。“喃喃”是由两根竹节接合而成,管身长度约为“阔哇”的1.5倍,而且其开孔都集中在下节,故吹奏时产生的空气柱长度都要比“阔哇”长一些。

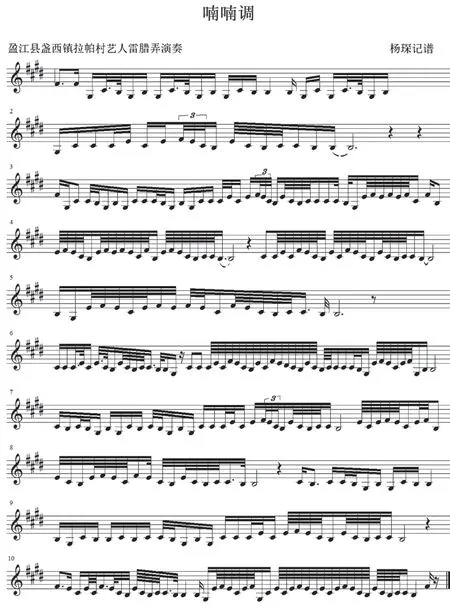

谱例3 盈江县盏西镇拉帕村艺人雷腊弄演奏 “喃喃”调

从谱例3可知,雷腊弄演奏的“喃喃”音区主要集中在小字一组和小字组,且音域较窄,故其演奏的音响相对低沉,旋律以大幅度快速波浪式级进为主体,即使出现个别跳进,也以小跳为主。

表3 尹约崩制景颇族“喃喃”常用音高数据表

从表3可以看出,尹约崩制“喃喃”的音域相比雷腊弄制“喃喃”要相对较窄,为七度。但是音区更低,最常用的音高只有五个,而且最高的两个音已出现干涩不清晰的音色。所以艺人尚木南演奏的乐曲中最常用的是发音相对饱满的下方三个音,这三个音的相邻音程关系分别为大二度和小三度。

谱例4 盈江县芒章乡璋刀村艺人尚木南演奏 “喃喃”调(2)

从谱例4可以看出,尚木南演奏的“喃喃”调音区相对更低,这应与她所持乐器相对较长有关,对比雷腊弄制“喃喃”,该乐器音域相对较窄,虽然与雷腊弄演奏的旋律不同,但是从旋律走向和织体特性来看,两首曲子的旋律形态较为相似,都是以相对密集快速的旋律进行为基础,以大幅度快速波浪式级进为主体,几乎不出现大跳音程。与雷腊弄演奏的多个乐句循环往复进行不同,尚木南演奏的旋律主要由一个长大的乐句多次循环往复,并不断变奏而成,其变奏主要位于乐句的前部,而后部都是以一个快速密集的乐节结束:

四、普洱市西盟县佤族“筚呀”考察(20181122)

娜妥坝村位于云南普洱市西盟佤族自治县勐卡镇中缅边境线上的中方一侧,距离勐卡镇16公里,距离西盟县城59公里,为佤族村落,在这里居住的艺人岩聪是云南佤族省级非物质文化遗产传承人。2018年11月,笔者与中国音乐学院师生和一个影视拍摄团队一起考察了岩聪制作佤族传统单簧类管乐器“筚呀”的全过程。考察点位于娜妥坝村艺人岩聪家的院子里,考察时天气晴好,无噪音干扰。

制作成型的“筚呀”是用两根竹管制作的带簧片竖吹型管乐器(见图9)。两根竹管接续在一起,有竹节的上端侧面削出簧片,在下端形成“弹性管口”。艺人同样对这样的设计非常重视,反复强调这样做的重要性。

图9 普洱市西盟县勐卡镇艺人岩聪制作的佤族管乐器“筚呀”

“筚呀”的原材料是当地盛产的较细的泡竹,放置在家中炭火上方。佤族家庭一般会在客厅放置炭火,在火的上方搭置木架和铁网架,利用炒菜产生的油烟常年熏烤食物。制作乐器使用的竹管也会随之放置在网架上熏烤,至其完全失去水分,竹管外壁包裹的褐色的凝固油烟也起到了防止竹材干裂的作用。将熏好的竹材经过砍削,形成“一端有竹节”的状态,刮去管身残存的油渍后,即可开始制作。

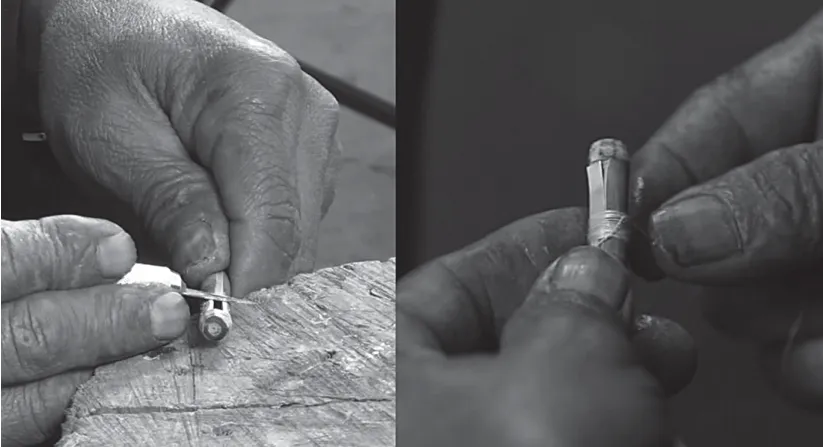

将竹管中间的竹节用线锯锯掉,用角磨机将管口打磨平整,在有竹节一端侧面开簧窗,并在簧窗侧面开缝隙,将切割好的金属簧片插入缝隙中(这也是此类乐器中唯一发现的使用金属簧片的乐器),并覆盖在簧窗上,形成一端固定的状态。用细线从簧片根部反复缠绕系紧,并在绑定的细线处抹上502胶固定(见图10)。

图10 岩聪制佤族“筚呀”的制作工艺——簧窗开缝、安装簧片

先在管身侧面用刀轻轻刮出一条线,形成管孔的中线。在距离管口处测量出10厘米的位置做出记号,确定第一孔的位置,然后从第一孔向下20厘米即为第二孔的位置,第二孔向下4厘米为第三孔位置。将家中的火塘烧旺,把通条烧红后,通过火烫的方式开出每个孔(见图11)。

图11 岩聪制佤族“筚呀”的制作工艺——确定位置、通条烫孔

“筚呀”下节竹管是一端有竹节的闭管,在下节偏下方距离管口22厘米的位置用线锯锯开一个倾斜的缝隙,依缝隙的位置用刀沿竹管的竖纤维在两端剖开10厘米,将破开的边缘削薄。和基诺族“白白绰列”相比,“筚呀”选取的剖开位置相对靠近下节的中间,而“白白绰列”则是紧靠在管口下端竹节的位置,而沿竖纤维剖开的长度则比较接近(见图12)。

图12 岩聪制佤族“筚呀”的制作工艺——下节剖管、弹性管口

与“白白绰列”相同,“筚呀”也具有三个按孔,但是“筚呀”的按孔都集中在上节,下节只是弹性管口。将上下两根竹管的接口处用角磨机磨薄,用一根短的塑料皮管将两根竹管连在一起,“筚呀”即制作完成。

根据采录发现,“筚呀”的“弹性管口”由于设计靠上,导致下方管身有20厘米左右的长度处于下垂状态,而艺人在演奏过程中会有节奏的点头律动,这就会使下垂的管身随着律动的频率而持续开合,从而影响到管内空气柱长度的变化和音高的细微变化。这就证实了资木拉提及的“打拍子”的效果,这种设计对音高的影响应当会更小一些。

五、结 论

从上述研究可以确定:“双管相接”这种制作工艺在云南境内不同地域的多个民族,如基诺族、景颇族、拉祜族的单簧类管乐器中都会有意识地存在。而作为“弹性管口”的设计则又在相距较远的西双版纳基诺族和普洱佤族出现,体现了云南各少数民族乐器文化的共通性特征。只是在材料、开孔、连接方式等细节上会有所不同。以开孔位置为例,“白白绰列”是上下节各开一孔,连接处形成一孔,“梅都”是上节一孔、下节两孔,“喃喃”是上节无孔,下节四孔,而“筚呀”则是上节三孔,下节无孔,这样的设计对乐器的音域、基音、泛音的出现与否,以及乐器音响的扰动等都会产生一定的影响。

吴学源教授在云南民族乐器的考察与研究中也很早注意到这种形制的乐器,他认为“双管相接”是为了便于携带。笔者赞同他的观点,但是经过上述研究发现,这样的制作工艺应当不仅仅是为了便于携带那么简单。

首先,双管相接的制作工艺是为了加长管身长度,从而体现出对管乐器更宽广音域的追求。根据音乐声学原理,为了追求更低的音,就需要加长管身的长度,也就是空气柱的长度。“空气柱指管状物中的气体振动时形成的气柱,它的长度对管乐器的音高起决定作用。”⑥韩宝强:《音的历程——现代音乐声学导论》,北京:人民音乐出版社,2016年,第128页。如果将空气柱加粗,也就是寻找管径更粗的竹管,演奏难度则会进一步加大,而且也不会对音高产生明显影响。所以,在管身无法做出过于复杂的改装(比如加键)的情况下,为了寻求更宽广的音域,吹出更低的音,就只有通过运用将两根较细的竹管接在一起的方式来实现。经过对基诺族“白白绰列”、景颇族“喃喃”和拉祜族“梅都”的音域测量发现,这类乐器最低音都达到了小字组的低音,这是常规管乐器很难达到的音区。而且,由于已经形成了习惯,即便可以找到足够长的竹管,“双管相接”的制作工艺也不会可有可无,而是有意识地必须出现。

其次,“双管相接”的制作工艺是为了对基音、泛音交替的音响特性的追求。这种情况在基诺族艺人资木拉制作的“白白绰列”和李忠德老师收藏的拉祜族“梅都”中体现得尤为明显。佤族艺人岩聪制作的“筚呀”演奏也会偶尔出现这样的音响,只有景颇族“喃喃”由于按孔位置的设计靠下而未出现。

最后,根据目前的研究成果,并未发现管尾“弹性管口”的设计对乐器的音色能够产生明显的影响,而“弹性管口”的设计与晃动则会对乐器基音的音高产生细微的调制,以起到一定的扰动效果。加之艺人对这种乐器设计的高度重视,也可以体现出其与乐器制作传统的关联性。

笔者在考察中发现,云南的少数民族管乐器音区大都处于小字一组以上的范围。由此可以做出推论:云南少数民族管乐器中的“双管相接”现象体现了各少数民族对音区较低的,即接近男声音区的音响的追求。这还需要进一步考察与研究来确认。