从云冈第11窟乐伎图像看北魏平城时期佛教音声伎乐供养

2020-05-21吴巧云

○ 吴巧云

佛教产生于公元前6-公元前5世纪古印度恒河流域一带,佛教传入中华始于东汉,兴于十六国,盛于南北朝。佛教能在华夏大地上扎根开花,得益于五胡十六国时期社会动荡所带来的历史机遇,尤其在北魏平城时期(398-494年),佛教在中原获得了迅速传播,并与中国本土文化碰撞融合,成为中华佛教形成与确立的关键时期。由北魏皇家主持建造的云冈石窟,位于山西大同西郊的武州山,因其雄伟壮观的大窟大像,富丽堂皇的佛龛佛像,内容繁复的造像题材,华丽精美的洞窟布局,被誉为东方佛教第一圣地。其雕刻内容不仅记录了佛教在北魏平城时期逐步中国化和世俗化的演进过程,以及佛教造像艺术从西域风格到华夏模式的转变进程,还蕴藏了北魏政治经济、文化艺术等多个领域的历史资料。

在云冈雕刻有乐伎图像的24个洞窟中,雕刻着76组乐伎,28种530多件乐器图像,留存了北魏平城时期佛教音声伎乐供养的形态。第11窟雕刻的乐伎,虽不如第12窟(佛籁洞)乐伎的华美精细,也没有第6窟(佛母塔洞)乐伎的布局统一,但第11窟却是云冈诸洞窟中纪年造像铭文最多的一个洞窟。这些开龛造像铭记,真实记载了北魏平城时期上至皇家贵族、下至僧尼信士敬佛礼佛的虔诚情况,佛龛之上雕刻的伎乐应是这些善男信女敬献给佛主最好的音声供养。本文旨在通过统计与剖析第11窟乐伎图像,回望一个少数民族政权在南北朝民族融合碰撞的历史潮流中形成的佛教伎乐供养具有怎样的文化形态与精神内涵。

一、云冈第11窟的开凿与社会背景

北魏文成帝和平初年(460-465年),为了体现“礼佛就是礼天子”的思想,文成帝委任他的佛门师傅——著名的凉州高僧昙曜,在钟灵毓秀的武州山开凿“昙曜五窟”,揭开了云冈石窟的序幕。据史料记载,被道武帝从凉州强制迁入平城的三万户吏民中,至少有三千人的凉州僧匠被整体东迁,并成为云冈石窟设计与建造的主力军,他们带到平城的凉州模式与西域样式,使得云冈早期的造像风格明显受到印度犍陀罗、秣菟罗、西域、凉州等西来造像艺术风格的影响。献文帝继位后,对石窟工程进行了重新部署,扩大规模,加快了洞窟形制与造像内容的多元化。云冈中期造像(470-494年)胡风胡韵依然占据主导地位,而中华传统势力逐渐抬头,汉式建筑、服饰、雕刻技艺渐入云冈,随着孝文帝与冯太后的汉化政策与服装改革,云冈佛像披上了褒衣博带的汉族服饰,到孝文帝迁都前皇家经营的大窟大像基本完成。从迁都洛阳(494年)到北魏六镇起义(524年)的几十年间为云冈晚期,这一时期洞窟的规模较小,多为中下层官吏或佛教信徒而建,佛像造型显示出“瘦骨清像”的特点,洞窟布局呈现出民间化与世俗化的特征。

第11窟属于云冈中期洞窟,开凿于公元471-494年间,位于云冈石窟中部。第9、10、11、12、13窟因清代施以彩绘而异常华丽,被称为云冈五华洞。第 9、10窟为一组双窟,建于北魏孝文帝太和八年(484年),太和十三年竣工。第11、12、13窟为一组,这组洞窟只有第12窟按原计划完成,而11、13两窟大约在开凿不久即因故中断了原计划(引自宿白的《云冈石窟分期试论》)。第11窟打破了开窟造像传承的主体突出、两翼对峙的传统局面,窟内东、西、南三壁龛制纷杂,布满了发愿者无计划追刻的形态各异的小型佛龛,既无统一规制,布局也无秩序,既有皇家督造的大佛,还有民间集资续凿的小龛,据一些专家研究,此种布局的出现是因当时“国家投资开大窟,民间集资补小龛”的缘由。

第11窟开凿于孝文帝太和改制年间,迁都洛阳之前,由皇家和民间合力兴建而成。太和年间是北魏平城时期政治、经济、外交最繁荣昌盛的时期,北魏皇家对云冈的建设不仅规模扩大,步伐加快,北魏民间对于佛教的热衷也达到了空前的高潮。第11窟有直达窟顶的中心塔柱,塔柱四面雕有高大的四方佛像,以表现“四方有佛”佛法无边的佛经内容。西壁中部的大型屋檐龛内,并排雕有七佛列像,以此宣扬佛教永恒的愿望,这些佛像仪表堂堂,形体高大,身着褒衣博带汉族宽服。方形塔柱和七佛列像应是第11窟原始开凿计划的一部分。第11窟除了这些大型雕刻以外,最有历史研究价值的就是东壁上层南侧刻着的《邑义信士女等五十四人造石庙形像九十五区及诸菩萨记》题记。这则题记是太和七年(483年)由来自民间佛教组织的54个发愿者,为了祈求国运和家人“长辞八难,永与苦别”而雕刻留存,题名上方两侧都雕刻有头戴鲜卑“垂裙帽”、身着鲜卑“窄袖袍”的供养人。这块题记呈长方形,刻字24行,共336个字,是云冈石窟现存时间最早、文字最多、内容最详细的一块题记,不仅是平城魏碑书法的精品,也是研究云冈开凿史的重要资料。从这条铭记中可以获知参与云冈石窟造像活动的不仅有皇室、贵族,还有上层僧尼、在俗的邑善信士,说明北魏社会的佛教信仰已经深入人心,全方位影响着北魏社会的思潮与生活。

第11窟除了太和七年题记外,还存有太和十三年、太和十九年、太和二十年等七八处铭龛,第11窟不是云冈最有代表性的洞窟,却是留存题记最多的一个窟。这些善男信女们为修功德而各自雕刻的佛龛有多种样式,因雕刻年代不同,佛像有的丰满,有的消瘦。此外各壁还刻有佛塔、伎乐天、供养人、千佛龛等内容,有的保存较好,雕刻精细,有的雕工粗糙,或已看不出雕刻痕迹。

云冈佛教造像风格在不同时期的演变也同样体现在伎乐雕刻上。云冈中期处于继往开来的发展期,一方面随佛教东传的西域胡乐在云冈伎乐雕刻中仍占据主导地位,同时随着孝文帝汉化政策的推行,以及佛教在中原的本土化与世俗化,中原儒家礼乐文化也渐被北魏社会采纳与效仿,第11窟雕刻的伎乐采四夷之乐,融各族之声,真实记载了北魏平城时期佛教音声伎乐胡汉杂糅的风貌。

二、云冈第11窟乐器图像统计及伎乐组合形态与音乐特点

佛教自佛祖释迦牟尼在印度创立时,就对音乐艺术给予了高度重视,并以“清净和雅”的颂唱来助其说法。此后佛教徒在传教中借助梵呗音声起到“宣唱法理,开导众心”“使心柔软,易受教化”的功用,以期在宣讲佛法时获得心不懈倦、不忘所忆、音声不止、诸天欢喜的效果。同时,佛教还创造了乾闼婆与紧那罗作为乐神和歌神,并列入佛教的“天龙八部”护法神,后演变为人们喜爱的飞天和伎乐天,从而使伎乐成为颂佛赞佛的十种供养之一。

佛教自东汉进入中土到传至北魏已达数百年,在佛教几乎所有的法事活动中都要奏法乐、唱赞呗。佛教僧尼通过声明、梵呗、赞偈、祝延等手段传播佛法,完成音声诵经供养;同时,还需要俗界中的居士和白衣等通过歌唱、乐舞奉献音声伎乐供养。北魏为了维护庞大的寺庙僧尼群体能够持戒修行,保障佛教能够健康生存发展,把战俘、罪犯、官奴等贱民设置为僧祇户与佛图户为寺院提供全方位服务。由于佛教戒律下僧尼既不允许奏乐,也不允许观听,北魏寺庙中的音声伎乐供养便由依附于寺院而生存的贱民组成的佛图户来承担。在北魏王朝,佛教许多重大节期和庙会中诵经赞佛、娱佛礼佛等音乐活动已经成为举国的仪礼,这些社会最底层的寺院音声人便将世俗最美好的乐舞唱奏给佛陀以为供养。云冈石窟伎乐图中的乐舞场面,反映的既是人们想象中佛国天堂歌舞升平的情景,也是现实生活中寺属音声人敬献给佛主的音声伎乐供养。

云冈第11窟据实地观察与现有资料统计,目前现存较完整的伎乐组合有12组,能分辨的乐伎有83身,包括天宫乐伎、飞天乐伎和供养天乐伎,在云冈雕刻有乐伎图像的24个洞窟中,乐伎数量仅次于第6窟。这些乐伎手持的乐器既有从西域传入的筚篥、横笛、琵琶、五弦、细腰鼓、粗腰鼓、毛员鼓、鸡娄鼓、鼗牢、手鼓、铜钹、法螺;也有自西凉传来的义嘴笛、齐鼓、檐鼓,以及西北游牧民族擅长的吹指;还有汉族传统乐器排箫、长笛、琴、筝等。在乐队的组合配置中,既能领略到龟兹乐的特色,也能感受到西凉乐的风韵,还可以看到孝文帝汉化的步伐。云冈石窟中后期洞窟不仅给佛像穿上了褒衣博带的汉族宽服,连供养佛的音声伎乐也加大了汉族音乐的成分。

(一)云冈第11窟现存的伎乐组合形态及乐器图像统计

我国自古奉行左为上的传统,本文将按照面对图像从右至左(即按乐伎排列左起为第一)的顺序来统计第11窟的12组乐器图像。云冈石窟中没有出现拉弦乐器,只有吹奏、弹拨、打击三类。云冈出现的直项琵琶大多没有雕刻弦数,只有直项的外形,下文都把直项琵琶简称为五弦。

第1组:东壁南部最顶端有9身天宫乐伎,所持乐器有:

①拍掌?(文中存有疑义的乐器以“?”标注)②琴 ③五弦 ④琵琶 ⑤檐鼓 ⑥细腰鼓 ⑦筚篥 ⑧排箫 ⑨法螺

这组天宫乐伎排列整齐,图像较为清晰。左起第一身乐伎似为拍掌,依次是3件弹拨乐器,中间2件打击乐器,右侧3件吹奏乐器,种类齐全配置平衡。

第2组:东壁中部上层交脚菩萨龛上方有16身供养天人,能分辨的乐器有:

①横笛 ②排箫 ③琴 ④五弦 ⑤粗腰鼓 ⑥筚篥 ⑦吹指 ⑧长笛

这组乐器左侧是2件吹奏乐器;中间2件弹拨乐器和1件粗腰鼓;右侧为3件吹奏乐器。这组乐器不包括吹指就有4件吹奏乐器,具西凉乐偏重管弦的特点。

第3组:东壁中部上层交脚菩萨龛顶端有十几身供养天人,能分辨的乐器有:

①琵琶? ②手鼓? ③筚篥 ④法螺?

这组乐器清晰度欠缺,但吹、弹、击三类乐器齐全。

第4组:西壁南部底层交脚菩萨龛上方两角有4身供养天乐伎,所持乐器为:

①琵琶 ②横笛 ③排箫 ④粗腰鼓

这组乐伎应该有6身,左侧第1身坍塌损坏,第3身只雕有头部与左肩,虽只有4件乐器,但也三类齐全。

第5组:西壁下层南部交脚菩萨上方盝形龛楣格内有6身飞天乐伎,所持乐器为:

①横笛 ②排箫 ③琵琶 ④瑟(琴体短而宽)?⑤粗腰鼓 ⑥细腰鼓

这组乐器左侧2件吹奏乐器;中间2件弹拨乐器;右侧2件打击乐器。这组乐器配置平衡对称,居中两件弹拨乐器一中一西并列,很有深意。

第6组:南壁上层西部靠近明窗的弥勒菩萨龛上方有8身供养天乐伎,所持乐器为:

①琴 ②琵琶 ③粗腰鼓 ④毛员鼓 ⑤义嘴笛 ⑥筚篥 ⑦排箫 ⑧法螺

这组乐器雕刻较为细致,左侧2件弹拨乐器;中间2件打击乐器,其中毛员鼓的鼓体较为粗大;右侧4件吹奏乐器,这组伎乐管弦比重也较大。

第7组:南壁下层西部二佛并坐龛上方有一排6身飞天乐伎,所持乐器为:

①排箫 ②檐鼓 ③琵琶 ④横笛 ⑤细腰鼓 ⑥法螺

这组乐器中间一弹、一吹2件乐器;两侧则对称排列打击和吹奏乐器。

第8组:南壁下层西部交脚菩萨上方盝形龛楣格内有6身飞天乐伎,所持乐器为:

①义嘴笛 ②毛员鼓 ③琵琶 ④法螺 ⑤排箫 ⑥鸡娄鼓与鼗牢?

这组乐器没有分类排列,第6身乐伎左臂夹抱的鼓体接近正圆,似为鸡娄鼓,右臂似高举鼗牢,一柄叠2枚。《文献通考·乐考九》曰:“鼗牢,龟兹部乐也。形如路鼗,而一柄叠三枚焉。古人尝谓左手播鼗牢,右手击鸡娄鼓是也。”①[宋]马端临:《文献通考》卷一三六《乐考九》,北京:中华书局,1986年,第1381页。这身乐伎持鸡娄鼓与鼗牢的方法与文献记载有所不同,不知是雕刻失误,还是北魏时期就流行此奏法。

第9组:南壁西部二佛并坐龛上方交脚菩萨龛顶端有一排8身天宫乐伎,所持乐器为:

①铜钹 ②筚篥 ③鸡娄鼓?④琵琶 ⑤琴 ⑥细腰鼓 ⑦横笛 ⑧排箫

这组乐器排列也较对称,中间两件弹拨乐器,左右两侧为吹奏乐器(左一是铜钹),两件鼓乐器分列于弹拨乐器两侧。

第10组;南壁明窗下方佛倚像龛上方两角与两侧不规则地排列了十几身供养天人,左侧有3身手持乐器,右侧有1身手持乐器:

左侧①琵琶 ②细腰鼓 ③齐鼓 右侧①手鼓

这组乐器都为西域乐器,虽缺少了吹奏乐器,但因这组供养天人有破损不全的情况,有可能导致乐器种类残缺。

第11组:南壁明窗下方佛倚像龛顶端有一排11身天宫乐伎,所持乐器为:

①吹指 ②五弦 ③琴(有缺损?)④铜钹 ⑤横笛 ⑥琵琶 ⑦粗腰鼓 ⑧细腰鼓 ⑨筚篥 ⑩排箫 ⑪法螺

第11组与第10组乐伎雕刻于同一个佛龛,其中的吹指来自鲜卑等游牧民族,法螺是佛教法器,琴为汉族乐器,其余多为龟兹乐的主奏乐器,仅鼓乐器就有5件。这个佛龛的雕刻位置在南壁上部明窗之下,处在洞窟中较显著的位置,占据的区域也比一般的佛龛要大很多。这排乐伎的上面还雕刻有两两一组的鲜卑服饰供养人形象,身着交领小袖袍,脚穿靴,想来这位信徒在北魏是一位有身份地位的人士,不仅笃信佛教,还酷爱胡乐。

第12组:中心塔柱南面立佛像两侧有10身乐伎,所持乐器为:

立佛像左侧从上到下 ①筚篥 ②排箫 ③长笛 ④琵琶 ⑤筝

立佛像右侧从上到下 ①法螺 ②排箫 ③义嘴笛 ④粗腰鼓 ⑤细腰鼓

这组乐器排列比较规则,左侧上部是3件吹奏乐器,下部是3件弹拨乐器;右侧上部也是3件吹奏乐器,下部是2件打击乐器。这组伎乐由于长笛、义嘴笛、筝的出现,更多体现出西凉乐的特征。

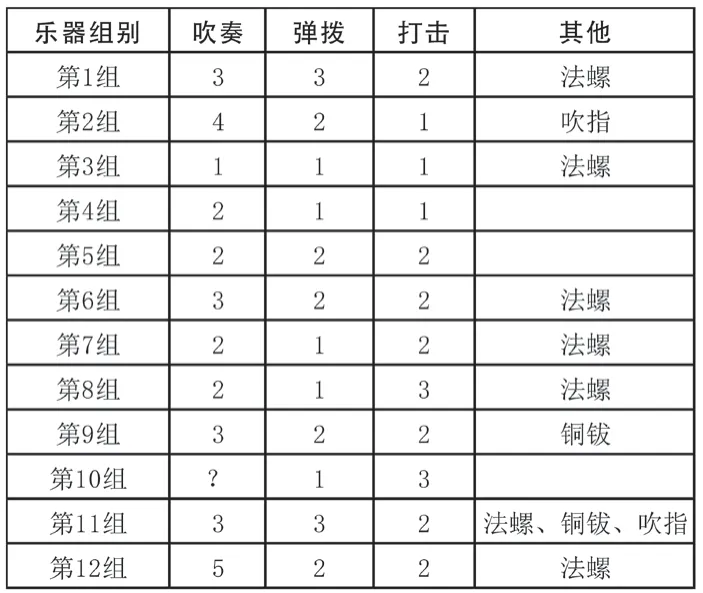

(二)云冈第11窟雕刻的音声伎乐供养所呈现的音乐特点(见表1)

表1 第11窟乐器图像组合中乐器种类配置对比

纵观云冈第11窟的12组伎乐,在乐器配置上都保持了弹拨、吹奏、打击三类齐全,从上图所示可以看出各类乐器的数目比例也基本平衡,且所用乐器都是隋唐九部乐中取宏用精的胡汉代表乐器,从一个层面体现出北魏皇家主持建造的云冈佛教音声伎乐,在佛教理念与世俗文化的相互浸润下,既有国家行为下的统一性与社会性,又具有相当的艺术水准。这12组伎乐组合多数将管弦乐器排列于两侧,打击乐器多居于中间位置,其中有7组伎乐配置了琴、筝、瑟等汉族乐器,虽然我们无法想象如此的乐队编制奏响的音声是怎样的感天动地,但从乐伎组合中的乐器配置来看,北魏佛乐呈现出胡汉杂糅、雅俗兼采的特点。

1.第11窟乐伎图像中的西来乐器与胡风胡韵

从云冈石窟现存70多组伎乐来看,多数乐器组合凸显出龟兹乐风格,部分乐器组合偏向西凉乐特点。根据隋九部乐中的龟兹乐部其吹奏、弹拨、打击三类乐器的配置比例为3∶5∶7,可以看出龟兹乐比较偏重于鼓乐;而西凉乐中吹奏、弹拨、打击三类乐器的配置比例为6∶7∶6,由此可见西凉乐较偏重于管弦。第2组、第6组和第12组包含了西凉乐特有的吹管乐器——长笛、义嘴笛,且管弦乐器占据较大比例,具有较明显的西凉乐特色。除了第3组和第4组的乐器较少外,其他7组乐器都至少包含了2件打击乐器,细腰鼓、粗腰鼓、毛员鼓、鸡娄鼓、鼗牢、手鼓等都是龟兹乐常用的乐器,呈现出鲜明的胡风胡韵。《隋书》《音乐下》载:

《龟兹》者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。②《隋书》卷十五《音乐下》,北京:中华书局,1973年,第378页。

《西凉》者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等据有凉州,变龟兹声为之,号为《秦汉伎》。魏太武既平河西,得之,谓之《西凉乐》。③《隋书》卷十五《音乐下》,北京:中华书局,1973年,第378页。

公元439年,北魏太武帝灭北凉,龟兹乐和西凉乐入平城。西凉乐是吸收了龟兹乐这种“胡戎之伎”,再“杂以秦声”(留存于凉州的中原旧乐),兼容胡汉两种音乐特点。查阅隋九部乐中的西凉乐部可知,西凉乐既使用钟、磬、笙、箫、笛、筝、卧箜篌等汉族乐器,还吸收了筚篥、横笛、琵琶、五弦、竖箜篌、腰鼓、铜钹、贝等龟兹乐器。此外,西凉乐还加入了齐鼓、檐鼓这两种打击乐器。在《文献通考》中“齐鼓”是被列在“革之属胡部”④同注①。的条目中进行论述的,可见齐鼓出于西域;而在克孜尔石窟公元4世纪开凿的洞窟中已有奏檐鼓的乐伎,说明檐鼓也出自西域。乐声在《中华乐器大典》中也提出“齐鼓与檐鼓于南北朝时期自西域传入中原”⑤乐声:《中华乐器大典》,北京:文化艺术出版社,2015年,第562、563页。,尤其是齐鼓兴盛于北魏。《新唐书·礼乐志》记载龟兹乐也使用齐鼓和檐鼓。由此看来,西凉乐采用的鼓乐器都来自西域。

在云冈佛教音声伎乐中没有出现钟、磬等雅乐金石之器,第11窟雕刻的83件乐器中,汉族乐器只占到20件,其中11件排箫也是龟兹乐、疏勒乐等胡乐共用的乐器,长笛、筝、齐鼓、檐鼓仅占到6件。云冈佛教音声伎乐是北魏社会“择而用之”的音乐形态,既不同于凉州时期的秦汉乐,也不同于隋九部乐中的西凉乐,而是在中西文化冲击与鲜卑本民族审美习性作用下,杂糅合成更偏重于胡风胡韵的北魏佛乐。

2.第11窟乐伎图像中的汉族乐器与华夏正声

南北朝时期兴起了一种汉族传统音乐,称为“清商乐”,它是随晋室南迁的相和歌和由南方汉族民歌发展起来的“吴声”与“西曲”相结合的产物,被誉为华夏正声,使用的乐器有钟、磬、琴、瑟、阮、筑、筝、笙、笛、箫、篪、埙等十五种。在云冈伎乐中出现的28种乐器,汉族乐器有排箫、长笛、笙、阮咸、琴、筝等6种,第11窟出现了11件排箫、2件长笛、5件琴、1件筝,1件瑟。

“排箫”这件汉族乐器,自汉武帝时期张骞出使西域以来,就被西域各族广泛接受,后被运用于隋九部乐中各胡乐部,成为中西音乐交融的杰出代表。在第11窟的第2组和第12组乐器图像中,出现了2例外形比筚篥要细长的吹管乐器,因北魏盛行的西凉乐中使用长笛,因此本文把这种乐器定名为“长笛”。第11窟是云冈伎乐中雕刻琴最多的洞窟。第5组伎乐中还出现了一件疑似“瑟”的乐器⑥云冈石窟研究院:《2005年云冈国际学术研讨会论文集·研究卷》,北京:文物出版社,2006年,第644页。。商周以来,古瑟已流行于华夏大地,先秦古籍中常与琴并称,《诗·周南》里有“窈窕淑女,琴瑟友之”的名句。瑟在我国古代燕飨礼仪活动中用于歌唱伴奏,魏晋南北朝时期用于相和歌伴奏。在此需要说明的是第5组伎乐所在佛龛中的交脚菩萨形象,比第11窟其他佛像更为清瘦修长,似有道家风骨,已呈现出云冈汉化“瘦骨清像”的造像风格。由此,似乎感到这位佛龛的供养人,是有意在这组乐伎中雕刻了疑似“瑟”的汉族乐器,凸显其对华夏音乐的熟悉与推崇。

3.第11窟乐伎图像中的梵音法器

第11窟的12组乐伎中,有7组都雕刻了法螺,有两组雕刻有铜钹。法螺又称为贝,它是单音乐器,无固定高音,在佛教经典中常以悠扬深远的法螺之音,来比喻佛陀说法之妙音;铜钹源于西亚,在东方先见于印度的天竺乐,后流行西域,南北朝时随《天竺乐》传入中原,盛行于北魏。法螺和铜钹都是佛教常用的法器,在云冈现能分辨的530多件70多组乐器图像中,法螺有38件,铜钹有13件,由此可见这两件佛教法器在云冈音声伎乐中占有不小比重,在第11窟的乐器组合中多数排列于乐队两端,似有指挥与引领的意味,同时也能营造空灵圣洁的佛呗意境。在隋九部乐中,天竺、龟兹、西凉等重要的胡乐系乐部中也都使用法螺和铜钹。

“吹指”,即口含手指的吹咏之技,是我国一种最原始、最古老的抒发情感的形式,始于秦汉,盛于魏晋。吹指也是鲜卑人放牧的拟声工具,另在一些犍陀罗佛教艺术的雕刻中还可以看到礼敬圣人圣物的吹指形象。在第11窟伎乐人中出现的两例吹指,也处于乐队两端,如果北魏的乐队中当真使用吹指,想来其民族情结与渲染气氛的作用必定大于其音乐的意义,同时还应是这些出生于鲜卑的僧尼、信士对先祖与佛主的一种礼赞。

三、影响北魏佛教音声伎乐形态的社会成因

云冈第11窟作为云冈石窟著名的“五华洞”之一,造像题材丰富多样,多元文化兼容并蓄,体现了北魏社会有容乃大的气度胸襟。第11窟作为北魏太和改制年间官民共建的洞窟,在社会各阶层出资开凿的佛龛中出现的伎乐,既有西域、西凉乐器,也有汉族传统乐器,还有拓跋鲜卑族喜爱的吹指,真实记录了北魏民众普遍熟悉的佛教音声伎乐所呈现的胡汉杂糅、雅俗并存的独特形态。究其根源,这与北魏政权尊儒、崇佛的政治主张有关,也与南北朝时期各民族音乐汇聚平城有关,一个开放的时代与民族,造就了北魏佛教音乐的五彩斑斓。

(一)佛教传播路径对北魏佛教音声伎乐的影响

据史料记载和考古研究,印度佛教传入中国的路线大致有三条:其一是由天竺经西域沿丝绸之路传入内地的西北路线;其二是由斯里兰卡传入的南方海路;其三是由尼泊尔传入西藏等地的西南路线。经西域传入河西走廊,再由凉州传入平城的佛教传播路径,对北魏佛教的开窟造像风格产生了至关重要的影响,而随佛教东传进入平城的龟兹乐等胡乐则成为了北魏佛教音声伎乐的主体。

佛教传至三国时,来自印度、西域的一些高僧在汉地传播佛经的同时就带来了印度、西域的佛教梵呗,史料有载“渔山制梵”的故事,即三国曹魏时精通文学与音律的曹植已根据天竺梵音创作佛曲。但是佛教音乐在我国的大量东传,是在吕光灭龟兹之后。《晋书·鸠摩罗什传》载:“……苻坚闻之,密有迎罗什之意……”,且要求吕光“若克龟兹,即驰驿送什”。鸠摩罗什(344-413年)自幼天资极高,父亲是天竺人,家世显赫,世代为相,母亲是龟兹国王的妹妹,他7岁跟随信奉佛教的母亲出家,成长为一名大乘佛法的高僧,被龟兹人视为活佛。公元384年前秦国主苻坚为了争夺龟兹高僧鸠摩罗什,不惜发动“龟兹之战”。鸠摩罗什被吕光虏到后凉16年,后秦灭后凉后,又被以国师之礼迎入长安。鸠摩罗什作为中国佛教八宗之祖和四大译经家,其译经和佛学成就可谓前无古人后无来者。由于鸠摩罗什的到来,佛教在长安乃至整个关中地区都盛况空前。他给僧徒们讲经时说到:“天竺国俗甚重文制,其宫商体韵,经入管弦为善。凡觐国王,必有赞德,礼见我佛,以歌叹为贵。”⑦[梁]释慧皎:《高僧传》,北京:中华书局,1992年,第476页。由此可见,佛教音乐在天竺非常兴盛。鸠摩罗什在龟兹生活了40年,对天竺、龟兹音乐甚为通晓,且他梵文水平高,又懂西域语言和汉语,他不仅致力于译经,还创作佛曲。他翻译的《妙法莲华经》简称《法华经》,文字优美,教义圆满,成为中国佛教史上有着深远影响的一部大乘经典。《法华经》中有云:“若使人作乐,击鼓吹角贝,箫笛琴箜篌,琵琶铙铜钹,如是众妙音,尽持以供养,或以欢喜心,歌呗颂佛德,乃至一小音,皆已成佛道。”这段经文对佛教音声伎乐供养的手段方法、目的意义做了具体描述。

从云冈24个洞窟、七十多组伎乐所体现出的音乐风格来看,随佛教东传进入中原的龟兹乐,几乎成为北魏佛教音声伎乐的主体。在《宋高僧传》中,赞宁(919-1002年)评论佛曲的特点“如龟兹部”⑧[宋]赞宁:《宋高僧传》卷二十五,北京:中华书局,1987年,第21页。,这其中不仅指佛曲所用乐器多为龟兹乐器,佛乐曲调也多为龟兹乐。古龟兹国位于我国新疆库车境内,是丝绸之路的交通要塞,也是西域的重镇之国。龟兹国作为佛教从西北路径传入中土的重要枢纽,公元4世纪时已经成为西域佛教的中心。龟兹地区自古以乐舞著称于世,“管弦伎乐特善诸国”的龟兹乐不仅是胡乐的代表,还成为传播佛教教义的有力工具。据文献记载,佛教文化东渐的途径以龟兹为主,且龟兹乐曲中又以宣扬佛教内容的乐曲为多,因此龟兹乐几乎成为佛曲的代名词。云冈第11窟留存的83件乐器图像,龟兹乐使用的乐器占到近三分之二。

西域是佛教东传的第一站,而凉州是西域到中原的中转站。北魏时期的佛教音声还直接受到凉州佛教的影响。公元439年太武帝出兵灭北凉,并“徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教(佛教)弥增矣”⑨《魏书》,北京:中华书局,1974年,第3032页。。凉州自前凉以来,一直是中国西北的佛教中心和禅学最盛之地。太武帝从北凉掠入平城的三万户宗族、吏民中,有贵族、僧侣、乐工、匠人,以及师贤、昙耀等北凉高僧。这次东迁不仅把北凉的整套佛教传播系统迁入平城,也把受到佛教音乐影响的西凉乐转到了平城。第11窟12组伎乐中有3组伎乐偏重西凉乐风味,有7组伎乐配置了8件西凉乐使用的特色乐器长笛、义嘴笛、檐鼓、齐鼓。

佛教自印度经西域、凉州一路东传,进入平城,西域、西凉的乐工、乐器、乐曲也随之而来,佛传西北路径极大地影响了北魏佛教音声伎乐的基本形式与内容。同时,由于北魏“帝佛合一”的政治理念,供奉佛主的西来胡乐得到了北魏从官方到民间的普遍推崇与喜爱,从云冈第11窟民间信众雕刻的伎乐来看,佛教与胡乐已成为北魏社会宗教信仰催生下的精神食粮。

(二)儒家礼乐文化对北魏佛教音声伎乐的影响

孔子创立的儒家学说是中国传统文化中最重要的思想。自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以来,中原王朝就确立了以儒家思想治国的政治思想。北魏统治者入主中原后,为了完成国家思想文化与政治意识形态的建构,一方面积极接受中原文化,认同华夏族源,自称是“黄帝的后裔”⑩刘再生:《中国古代音乐史简述》,北京:人民音乐出版社,2006年,第242页。,以赢得中原各族特别是汉族民众的认同与支持;同时大力推崇儒学,从政治、文化等多方面争夺中华正统王朝的形象;此外,北魏在与南朝的对峙与互派使节中,也积极吸收南朝的先进制度与礼仪文化,经过几十年的苦心经营,北魏王朝脱胎换骨,实现了由塞外游牧部落联盟到中原封建王朝的华丽转变。

拓跋珪攻占中原后,大力吸纳中原汉族士人并委以重用,以儒家思想为指导制定国家政治制度,并高度重视儒学的发展。北魏太祖道武帝自398年定都平城起就兴立太学,399年又兴建国子学,后明元帝出于政治考虑,改国子学为中书学,使其成为吸收控制汉人士族的机构,汉人也多通过中书学起家,仕至显贵。《魏书·世祖纪上》记载,太武帝于426年,为了尊孔崇儒,“起太学于城东,祀孔子,以颜渊配”,开启了中国历史上在学校立孔庙之始,形成了儒学和孔庙相结合的形式,以培养儒学人才与后备官员。

儒家的治国理念将“教化”视为社会的头等大事,尤其重视“礼乐教化”的作用。“礼”强调社会中的人要遵循社会道德和伦理秩序;“乐”则可修正人心,温良文雅,使社会达到和谐有序。孔子极力推崇西周的礼乐制度,认为音乐对于政治与教育具有潜移默化的教化作用,在孔子所设的“官学”六艺“礼、乐、射、御、书、数”中,音乐被列为第二位。孔子本人具有很深的音乐修养,认为君子以钟鼓道志,以琴瑟乐心,孔子师徒皆能琴瑟友之,弦歌不辍,为后世倾慕。“古琴”是中国古代文化中地位最崇高的乐器,也是儒家乐教的道器与君子悟道的修身之具,位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首,被视为高雅的代表,象征正德,被视为正乐,有“士无故不撤琴瑟”和“左琴右书”之说。《魏书》记载,古琴在南北朝的达官贵族、文人逸士中颇为流行。云冈五百多件乐器图像中,代表儒家正乐的“琴”有近二十例,第11窟12组伎乐中有5组配置了琴。在云冈伎乐组合中,把“琴”这种阳春白雪的雅乐器与欢快活泼的龟兹鼓乐器放在一起合奏,其音响效果定然别具一格。古琴在云冈伎乐中的出现,应该更多是一种文化象征,是北魏社会崇尚儒家文化的极好例证,同时也应是来自荒蛮之地的拓跋鲜卑人抬高身份的一个标志。

云冈第11窟建于云冈中期,正是孝文帝与冯太后积极推行汉化政策的时期。据《魏书》记载,孝文帝用了十几年的时间酝酿与推行服制改革,终于太和十八年(494年)十二月,“革衣服之制”,云冈第11窟的七佛像率先穿上了褒衣博带式汉族服饰,而第11窟的伎乐也明显加大了汉族乐器的比例,几乎每组都配置了一件长笛、琴、筝、瑟等清商乐器,使得北魏佛教音声伎乐闪现出华夏文明的光芒。

(三)各民族音乐聚合平城对北魏佛教音声伎乐的影响

在中国文化发展史上,魏晋南北朝是一个交织着战乱死亡、冲突融合,以及自由开放、沉淀聚变的纷争乱世。拓跋鲜卑这个从大鲜卑山嘎仙洞发迹的少数民族,一路厮杀占据中原,结束了我国魏晋以来长期分裂的混乱局面,统一了北方,创建了北魏。北魏统治者为了巩固政权,在定都平城的百年中,包容与汇聚一切政治、经济、文化资源为其所用,在国家佛化和民族汉化中不仅实现了自身蜕变,还创造了中华民族历史上一次民族大交融和文化大聚合的伟大奇迹。

据史料记载,北魏平城时期的宫廷音乐已经分为宗庙之乐、郊祀之乐、四时飨宴之乐、殿庭大飨之乐、掖庭后宫之乐、鼓吹之乐和夷舞方乐等七类,呈现出各民族音乐大融合的繁华景象。北魏作为一个落后的少数民族政权,在入主中原的天兴元年(398年),道武帝就已“诏尚书吏部郎邓渊定律吕,协音乐”,“正月上日,飨群臣,宣布政教,备列宫悬正乐,兼奏燕、赵、秦、吴之音,五方殊俗之曲”⑪同注⑨,第2828、2827、2841、2828页。。北魏凭借其强大的军事力量威慑整个中亚地区,西域诸国更是臣服于北魏政权,北魏通过对西域的统辖管制与大规模的人口迁徙,掀起了我国历史上一次最深刻持久的东西音乐文化交融;同时,北魏与南朝刘宋多年的交战和来往,也促进了南北音乐文化交流。北魏佛教梵呗与伎乐供养理念应是高僧大德自印度、西域、凉州等渠道传入平城,而鉴于佛教戒律约束,各方乐工、乐器、乐舞等则不会由僧尼带入,北魏佛教音声伎乐的繁荣更多得益于各民族音乐在平城百年中的聚合。北魏音乐的主要来源有:

其一,雅乐,公元397年北魏道武帝平定后燕都城中山,源自西晋零落残缺的礼乐器物,辗转数朝经历八十余年归入平城宫廷。《魏书·乐志》记载:“永嘉已下,海内分崩,伶官乐器,皆为刘聪、石勒所获……苻坚既败……礼乐器用多归长子,及垂平永,并入中山……逮太祖定中山,获其乐悬。”⑫同注⑨,第2828、2827、2841、2828页。公元427年太武帝西征西夏大举进攻统万,俘虏夏主赫连昌,“获古雅乐一部,正声歌五十曲”⑬同注⑨,第2828、2827、2841、2828页。,西夏乐工乐器也进入平城。另据《魏书·乐志》载,太和初年,锐意汉化的孝文帝为了“垂心雅古,务正音声”,开始依据典籍“博采经传,更制金石”,劳师动众多次增修雅乐,但最终成效甚微,只能将“方乐之制及四夷歌舞,稍增列于太乐”⑭同注⑨,第2828、2827、2841、2828页。。

其二,以西戎乐为主的四夷乐,公元436年太武帝平北燕,获得“高丽乐”。同年,太武帝通西域,获“疏勒”“安国”两部乐⑮《隋书》卷十五《音乐下》,北京:中华书局,1973年,第380、378页。,“后通西域,又以悦般国鼓舞设于乐署”。⑯《魏书》卷一百九《乐志》,北京:中华书局,1974年,第2828页。公元439年太武帝平凉州,获西凉乐与龟兹乐,择而存之⑰。

其三,汉族民间音乐,永嘉之乱后,被称为汉魏旧乐的北方民间音乐相和歌,一部分随西晋太常乐工转入凉州,后与龟兹乐结合形成了西凉乐;另一部分随东晋政权移至江南,融合南方汉族民间音乐吴声、西曲等形成了南朝的新声“清商乐”。虽然清商乐进入北魏是在孝文帝定都洛阳、用兵淮汉之后,但在道武帝天兴元年北魏宫廷已“兼奏燕、赵、秦、吴之音”,清商旧曲已用于宫廷宴飨中。

其四,拓跋鲜卑本族音乐,《魏书·乐志》载:“凡乐者乐其所自生,礼不忘其本,掖庭中歌真人代歌……凡一百五十章,昏晨歌之,时与丝竹合奏,郊庙宴飨亦用之。”⑱同注⑯。因鲜卑族没有自己的文字,“上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹”的《真人代歌》,只能用汉字标音记录传唱,后与西凉乐杂奏,“宾嘉大礼,皆杂用焉”。鲜卑族的北歌也流传到南朝,成为梁朝的横吹曲,广泛适用于南北鼓吹乐中。

北魏的音乐资源除多数通过战争掠夺和强行移民获取外,还通过各国遣使朝献、各地商旅携带等多种途径传入乐人、乐器、歌舞,云集平城。尤其是西域诸国的胡僧、胡商、胡伎、胡奴,不仅带来了印度及西域的佛教艺术,也带来了西域的音乐文化与佛教节庆歌舞。北魏宫廷中杂陈各地俗乐的情况一直沿续到北魏末年,据《魏书·乐志》载,北魏乐署中留存各地“谣俗”和“四夷杂歌”达五百多首,形成了北魏音乐“金石羽旄之饰,为壮丽于往时矣”的繁荣局面。云冈石窟作为北魏皇家寺院,繁杂多样的宫廷音乐必定会极大地促进与丰富佛教用乐,同时在“拜天子即礼佛”的思想指导下,云冈佛教音声伎乐必是博采众长、至善至美的选择,是融合多民族音乐文化、符合拓跋鲜卑族审美的北魏音乐载体。

结 语

在南北朝这个动荡而激情的时代,北魏平城作为一个移民城市担负了历史赋予他海纳百川的使命,仅从云冈中期第11窟众多佛龛中留存的伎乐组合,足可管窥在宗教与政治共同作用下的北魏佛教音声伎乐,既充分采纳西域胡乐为主的四夷乐,也积极吸收中原汉民族音乐精髓,还保留了鲜卑本族的文化元素,形成了北魏独特的“如是众妙乐,尽持以供养”的佛教音乐形态。

同时从孝文帝太和改制年间官民共建的第11窟已能了解西来佛教在北魏社会的深刻影响力,以及民间信众参与开龛造像的广泛度,在佛教作为国教、信众崇佛蔚然成风的历史条件下,直接导引了南北朝时期胡汉音乐交融的高潮。从北魏崇佛的角度看胡乐入华,留存在佛教石窟寺云冈石窟中的伎乐图像,真实记载了北魏佛教的快速发展对胡乐兴盛于中原的深刻影响;而从北魏尊儒的角度看北魏佛教的伎乐供养,华夏正乐占据一定分量自是拓跋鲜卑尚儒正族的内涵体现。

拓跋鲜卑以勇武劫掠起家,在金戈铁马中不仅创造了北魏王朝的辉煌,在这场波澜壮阔的民族大聚合中,这个追随文明、睿智包容的民族,以自愿放弃祖姓融入华夏民族为归宿,以无数民众的鲜血与生命为代价,孕育了大唐盛世的文明。纵观秦汉至隋唐的音乐发展长河,虽然以胡俗乐为主的北魏佛教音声伎乐还处在胡汉杂糅的碰撞期,但对中原音乐的发展却产生了开创性的影响,不仅孕育了隋唐燕乐的繁盛,更为我肃穆的华夏音乐灌注了强劲的内在动力和勃勃生机。