为何要不断重访80年代?

2020-05-20

我们为什么有必要重访80年代,甚至于不断地重访?聚焦到美术界,可以提出更多类似的困惑——该如何处理80年代中国美术界的“遗产”?还有什么尚待挖掘与厘清?还有什么总是被我们显得有限的视角所遮蔽?当然,新潮美术在中国艺术史中的重要性毋庸质疑,即使它距离我们尚未超过一甲子,从浩淼的历史尺度看来,不过一步之遥。

当人们几乎是条件反射般地,将80年代的前卫艺术活动与改革开放、意识形态的转变直接关联起来,“巨浪与余音”试图为人们提供一种可供参考的“侧写”视角。

退烧与回溯

在艺术史中,理论家们更多将80年代笼统地视作一段完整的、富含起承转合的阶段。其中,又往往将1979年的“星星美展”,1985年劳森伯格大展,以及1985年左右令人应接不暇的艺术团体活动视作关键年份。

在 1987年以前,在“思想解放”运动的大背景下,青年艺术家大批地成群结社,分享自己的发现、理解、观点与误解,并各尽所能地举办展览。这种火热态度直到 1986年珠海会议引发的巨大争论才出现某种消退迹象。“这是青年艺术家第一次评选自己的作品、自己评价自己的运动的讨论会,因而不同艺术主张的碰撞使它显得异常热烈紧张。”1.高名潞,周彦,王小箭等:《85 美术运动:80 年代的人文前卫》,广西师范大学出版社,2008年,第143 页。

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览选择将目光投向1987年,一个略显平静、实则暗流涌动的年份,作为可供重新考量后85时期的重要节点。“一方面,1987年可被视为一个对1980年代中后期进行分期的时间标识。它在一定程度上启动了中国社会的思想状态,由短暂的多元并存转向体制化的变迁。另一方面,循此入手考察艺术家创作上的转向及其背后的思想动力,旨在重新检视1980年代中早期累积的实践经验和思想资源如何被庞杂的现实所转化、吸收、稀释、甚至建构,形成各种艺术的表达方式。”2.“巨浪与余音:重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览前言。展览选择从1987年进行介入,试图呈现整个,85新潮美术在面临转折点时,中国当代艺术多元并存、纷繁复杂的创作生态。

展览的第一部分“前进中的虚无主义”用并置的方式呈现了“厦门达达”“池社”“南方艺术家沙龙”“M艺术群体”四个主要活跃在中国南方艺术团体的创作。由厦门达达成员林春协助复原的“厦门达达——现代艺术展”展览事件的局部,以装置形式重现了1986年12月“厦门达达”受福建省美术馆邀请举办的展览。在这个开展几小时便被强制取消的展览中,参展艺术家们将成堆的木料、破沙发、旧画框等现成品堆放在展厅中,用石灰在展厅内四处标记,以一种彻底的方式宣示“厦门达达”激进的艺术态度。

同样被复原的还有杭州“池社”的《作品2号——绿色空间中的行者》。池社4名核心成员张培力、耿建翌、宋陵、包剑斐在1986年11月创作该作品,也是对“池社”第一件集体创作《作品1号——杨氏太极系列》的延续。作品形象取自杨氏太极拳的套路图解,9个3米高的纸人被艺术家交错悬挂在杭州的一片树林中。他们用这种自觉疏离艺术体制、美术馆体制的姿态介入公共空间,与观众达成崭新、平等、充满偶然性的关系。与厦门达达的创作态度近似,池社的创作目标即指向“荡然无存”。一如黄永砯在“厦门达达——现代艺术展”展览前言中所言明的那样:“在这次展览中,我们空手而来,最后空手而归,这是一次无‘作品’的作品展览”。艺术的边界被瓦解,它可以是反抗,是游戏,是一切,也是一场带有虚无主义态度的实验。

② 张蔷为撰写《绘画新潮》所收集的有关青年创作活动的第一手资料,1986-1987

1986年10月成立的“M艺术群体”也展现出对拓宽公共空间与“反艺术”的创作兴趣。“M艺术群体”的M,意指Man(男人)、Montage(拼合)与Mephisto(《浮士德》中的魔鬼)共享的首字母。男人指成员的性别,拼合意味着合作,Mephisto则是群体成员对艺术的比喻。展览展出了“M艺术群体”在上海工人文化宫剧场举行的一场集体行为艺术表演的现场录像。在整个过程中,16名艺术团体成员上台,邀请了近200名观众共同参与创作。“观众涵盖诗人、大学生、报刊编辑和美术好爱者等广泛的群体。不同表演在主题和逻辑上毫无联系,整体上却呈现出相似的激进特质。创作主体的压抑、痛苦及不安贯穿于激烈的表演当中,持续了约一个半小时。”3.“巨浪与余音:重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览前言。他们用激烈的行为艺术表演对艺术家主体身份进行反思,主张艺术即生活,并依此逻辑冲破固化的精英主义话语。

同时参展的“南方艺术家沙龙”展出该团体1986年在中山大学学生活动中心举行的“‘南方艺术家沙龙’第一回实验展”现场录像,并通过艺术家王度提供的一系列一手资料,回顾了“南方艺术沙龙”对于多媒介、跨学科的综合性艺术形式的探索。

纵观整个二层展厅,俨然成为四个带有不同创作取向和不同维度激进色彩的前卫艺术团体的展示舞台。如若将80年代的文化背景比喻成一个更广阔的舞台,那么这个“舞台背景”对类似“厦门达达”“池社”“南方艺术沙龙”“M艺术群体”的艺术团体而言,更多的影响在于观念上的革新。

这些艺术团体与文革之后无处不在的“极端热情”(无论文学哲学)和以全国美展为代表的主流艺术均采取了主动疏离的态度。或者说,艺术一定要体现一些艺术之外的东西的题材决定论,着实令他们厌倦,因此转而寻求一种既非政治,也非功利性的艺术形式,甚至是剔除艺术自律的“反艺术”。艺术语言本身的更新更能令他们兴奋,反抗与虚无成为某种包含了自觉意识的“政治正确”。

这种与艺术体制若即若离的“反抗”行为,同样出现在张培力创作的中国第一件录像艺术《30×30》中。这件参展作品受到“会议”形式本身的启发,并与恶作剧有着共同的特点。1988年,《30×30》诞生并提交到“黄山会议”上进行讨论。时间性是《30×30》的核心,它长达3小时,用尽了一整卷VHS录像带,希翼与会议本身耗费的时间构成某种讽刺性表达。然而在会议现场,张培力作出了一些“妥协”,他原本打算反锁会议室大门,强迫在座的学者看完整个作品,却被迫在催促下于十五分钟内匆匆放完。种种微小的“博弈”,在1989年的“中国现代艺术展”上被放大到了“举步维艰”的程度,最终“中国现代艺术展”引发的轰动和随后的反作用力,正式宣告了这场“博弈”的结束。

① 李山,《混沌(天地)》,布面油画,1982年,120×88cm,图片由余德耀美术馆惠允

② 王广义,《黑色理性——病理分析·R》,布面油画,1988年,86×86cm,图片由艺术家本人惠允

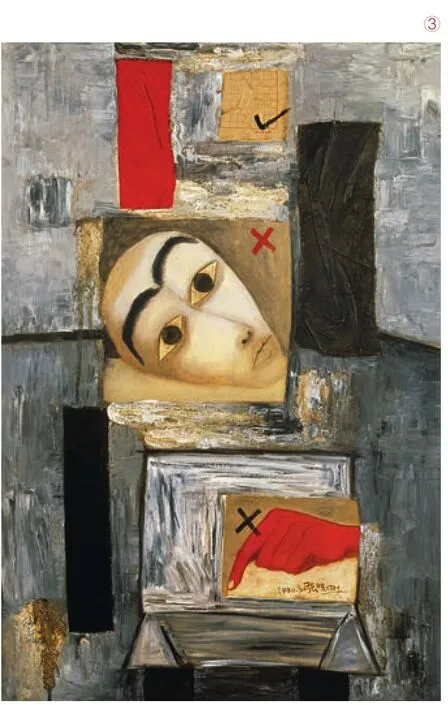

③ 张晓刚,《重复的空间12号》,布面油画、拼贴,1990年,81.5×54cm,图片由艺术家本人惠允

“形式解放”与“观念更新”

④ M艺术群体(杨晖、宋海冬、赵川、胡曰龙、李祖明、龚建庆、申凡、汤光明、杨旭、汪谷清、翁立平、付跃慧、秦一峰、杨冬白、周铁海)合影

在新老价值交替之际的一段短暂真空期中,无论笃信与否,“观念更新”成为,85新潮美术青年艺术家提出的最重要的创作口号。“‘后文革’时期所专注的诸如什么是‘现实主义’、什么是形式美和抽象美、什么是个人风格和个人表现等等,对于,85新潮美术的那一代人而言,都已经不是问题。或者说,他们需要的不是新题材、新形式,需要的是‘新观念’。于是,所谓‘观念更新’把艺术引向了以往被视为非艺术甚至反艺术的领域。”4.高名潞:《“八五美术运动”的“玄想”叙事——基于个人批评实践的反思》,《文艺研究》2015 年10 期。“巨浪与余音”的第二部分以“‘观念更新’的多个舞台”为题,梳理,85新潮美术在理论层面对于同期和过往时代的回应。

“观念更新”既是1978年以来“思想解放”运动的直接成果,也沿袭了由吴冠中先生等老一辈美术家、理论家反复讨论所促成的解放创作束缚的思路。在某种程度上,对“形式”“观念”等大问题的爱好,其语言形式捆绑的是背后一代人受到“宏大问题”训练形成的既定思维模式的显现,也是身处整个文化氛围下,个体创作也不能逃避的集体潜意识。

基于展览所展示的研究视角,“‘形式解放’和‘观念更新’并非两个彼此矛盾或对立的口号,而是相互呼应,都希望突破题材、形式的限定和重围,获得创作、评论、思考的自由。这两个口号,同时在不同代际的艺术家身上产生了不同程度的影响。艺术家既受惠也受制于已有的经验和观念。”展览也在“‘观念更新’的不同舞台”这一章节用不同艺术家的创作,试图证明这种“观念更新”在不同时期所产生不同作用的某种验证与回响。

作为中国,85新潮美术抽象艺术的代表艺术家,出生于上海的余友涵在1984年以前的创作生涯中,已能看到来自西方艺术尤其是西方印象派等诸多现代艺术流派的启蒙。余友涵的早期创作《弄堂,泰安路通华山路》中,梵高、塞尚对于艺术家构图和用色上的影响可见一斑,画面中已显露出表现性因素。

⑤“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展览现场,2020年,北京中间美术馆

而余友涵最具标志性的抽象语言——“圆”的出现,要等到1985年。这种创作形式上的顿悟,来源于多方面的启发。究其源头,它包括艺术家年少时与上海戏剧学院老教授范纪曼毗邻多年,受惠于教授家中的欧洲现代画派画册;上世纪六十年代初上海某文化馆举办的印象派绘画印刷展览;也包括1981年上海举办“波士顿博物馆美国名画原作展”中出现的抽象表现主义和色域画派代表作以及1985年在杭州艺专举办的赵无极个展。这种形式上的突破以及日后艺术观念的更新,并不是非此即彼、非黑即白的关系,它以某种更个人化的方式,呈现出不同的面貌与交错的时间节点。

总体上,展览沿着两个维度延展:在一个方向上,它向过去追溯,试图提醒人们80年代多元的艺术实践对“现代主义资源的征用,并非完全出于后来者向先行者学习的心态”,更不是一味的模仿与标新立异,早在20世纪二三十年代,针对中西方艺术种种激烈的讨论便已甚嚣尘上。

在另一个方向上,展览通过大量文献,与对后,85新潮美术作品的还原与并置,试图抓取其时艺术家们直接、间接所受到的时代氛围影响——诗歌热、哲学热等等文化热潮——身处浪潮之中的人们借阅《今天》《世界美术》《世界文学》,手捧“走向未来丛书”为萨特、尼采、弗洛伊德争论不休,诘问着“人生的路呵,为何越走越窄?”从这些文献中,人们可以直观地感受到,在一次集体性的思想启蒙中,个人主义是如何在长时间压抑中爆发式地复苏。也正是经由当年一线艺术从业者提供的一手资料,人们能够在纷繁复杂的80年代艺术动态中,把握更多翔实生动的细节,同时把握的,也包括信息量背后巨大的动能。这无形中拓宽了作品可表达的历史空间。

伴随着80年代文化思潮的起伏,相关展览、论述浩如烟海,几乎正逐渐将80年代本身淹没,而警惕伊格尔顿所说“后现代主义模拟了先锋派意欲从形式上解决艺术与社会生活问题,同时又无情掏空了其政治内容”,在当代社会面临如全球化与逆全球化之间的张力、技术与资本的共谋、理论与实践的巨大分裂等等更复杂的议题时,就显得尤为重要。

在去政治化的时代,或许正是对于失语的焦虑,推动人们迫切地不断重访属于口号与宣言的80年代。我们或许需要站在一个更坚固的立场上,而非持有某种虚无主义立场,至少,不仅仅满足于在“后现代主义的游乐场”中自得其乐地玩耍。

另一方面,重访本身也意味着距离。爱尔兰作家科尔姆·托宾曾在他的短篇集《空荡荡的家》中写道,“未来即异乡,他们在那里过着不同的生活。”在80年代面前,人们难免有处于同一地理上的异乡人之感。而往往在退远之后,才能重新获得某种可能性,真正地审视它,与它重新靠近。

本文首发于中央美院艺讯网