秦巴山区消费扶贫的益贫性空间分异

2020-05-19廖和平洪惠坤

王 刚,廖和平※,洪惠坤,朱 琳,李 涛

(1.西南大学地理科学学院,重庆400715;2.西南大学精准扶贫与区域发展评估研究中心,重庆400715)

0 引 言

消除贫困是21世纪人类面临的巨大挑战[1]。中国农村减贫是政府和学界关注的焦点[2]。精准扶贫作为对新时期贫困人口的减贫方式,主要针对居民个体而言[3]。中国14个集中连片特殊困难地区是精准帮扶的主战场,为了助力该地区贫困人口稳定脱贫,国家出台了产业扶贫等一系列帮扶政策。消费扶贫作为产业扶贫的一种方式,目的是达到对贫困人口的减贫效果。2019年1月国务院办公厅印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》(国办发〔2018〕129号),文件指出在贫困地区实施“消费扶贫”。文件中首次从政策的角度对消费扶贫做了解释,认为消费扶贫是社会各界通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品与服务,帮助贫困人口增收脱贫的一种扶贫方式,是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径。可见,文件中将消费扶贫的落脚点定位在对贫困人口的益贫性上。因此,研究消费扶贫的益贫性特征及其影响因素对提高产业扶贫成效及促进贫困人口的稳定脱贫具有重要的理论意义和现实意义。

消费扶贫属于产业扶贫的范畴,是对产业扶贫的延伸与深化。近年来,国内学者分别从概念界定[4]、测度方法[5]和研究视角[4,6-9]3个方面对消费扶贫及其益贫性展开了深入研究。刘建伟[10]将贫困山区消费力与金融介入融合为一体,研究了金融介入的益贫性,将其概念界定在金融界入后贫困农户自身消费力的提高促进了消费扶贫的益贫性。席建超等[11]利用经济效益、生态效益和社会效益的核算方法实证了贫困地区能源消费的益贫性,认为在贫困地区乡村旅游发展中,能源消费模式的转变可以促进经济发展,提高益贫性。但由于国内对产业扶贫问题的研究起步较晚,所以对益贫性研究的内容延伸仍然有限,关于消费扶贫的益贫性量化研究的文献更为罕见。总体上看,中国学者对消费扶贫及益贫性的研究贡献主要集中在模式推广、经验介绍和案例分享[5]等方面,这些成果折射出消费扶贫及益贫性两者之间的关系,即消费扶贫具有带动贫困人口脱贫的积极作用,但研究成果依然存在以下不足:1)将消费扶贫与益贫性相结合的定量化实证研究文献较少;2)对消费扶贫的益贫性影响因素及作用机理探讨不够;3)以往研究大都具有“被动式消费扶贫”的特征,往往从贫困主体的视角探讨帮扶方式如何促进农产品和服务的提质升级,忽略了消费主体与贫困主体之间消费扶贫的益贫性互动作用研究。

1 概念界定及指标体系构建

1.1 消费扶贫的益贫性概念界定

目前,学界对消费扶贫的概念界定尚无定论。代表性观点中,美国经济学家、2015年诺贝尔经济学奖获得者安格斯·迪顿[12]在收入基础上拓展了贫困研究的视野,指出减贫政策的制定首先必须考虑个体的消费选择,考察家庭在消费品上不同的预算决策;国内学者李军[13]认为消费扶贫是一种通过线上和线下多元渠道购买贫困户的农特产品和服务,将慈善行为与消费行为相结合,人人皆可为、人人皆能为的新型扶贫模式。以上2种观点的共同点在于消费扶贫的目标一致性,即促进贫困人口民生福祉,不同点在于促进消费的主体不同,国外学者倾向于贫困人口本身的消费,更注重个体家庭的内生消费减贫,而国内学者则认为独立于贫困人口本身的外部力量消费更有利于减贫成效。观点的国别异同在于,西方社会与中国的经济制度和经济基础的差异性造成了不同国家对贫困人口识别的标准差异。如美国2011年贫困人口标准是四口之家税前年现金收入低于22314美元(按照当时标准折合人民币约140 801元),且贫困线标准逐年提高,而中国自2014年精准扶贫政策实施以来贫困人口人均纯收入仅维持在3 000元以内,较高的直辖市标准-重庆市2018年的贫困人口基线标准亦不超过3 500元。另外,据2013年中国贫困人口现状调查显示,因病、残和劳动力缺乏致贫的人口在中国贫困人口中的比例约超50%。因此,与西方贫困人口相比,中国贫困人口的内生消费力有限[14],消费扶贫更注重外生力量的帮扶,所以西方学者对消费扶贫的观点并不适用于中国贫困现状。

相比较而言,学界对益贫性的概念界定较为清晰,认为益贫性,即对贫困的减缓有益[4,15-19],有别于公平性,公平性强调所有成员机会的平等,从机会分配的角度考虑,而益贫性则确保社会每个成员、特别是穷人对社会机会的普遍共享。

综合以上观点,并参考政策等对消费扶贫和益贫性的理解,文本将消费扶贫的益贫性的概念界定为外生力量(消费主体)凭借自身的经济优势帮助贫困地区拓展设施建设,搭建消费渠道,贫困主体积极响应外生力量的帮扶,对农业产出和服务提质升级,促进消费并实现消费主体与贫困人口的良性互动,最终达到减贫效果。

1.2 基础指标体系构建

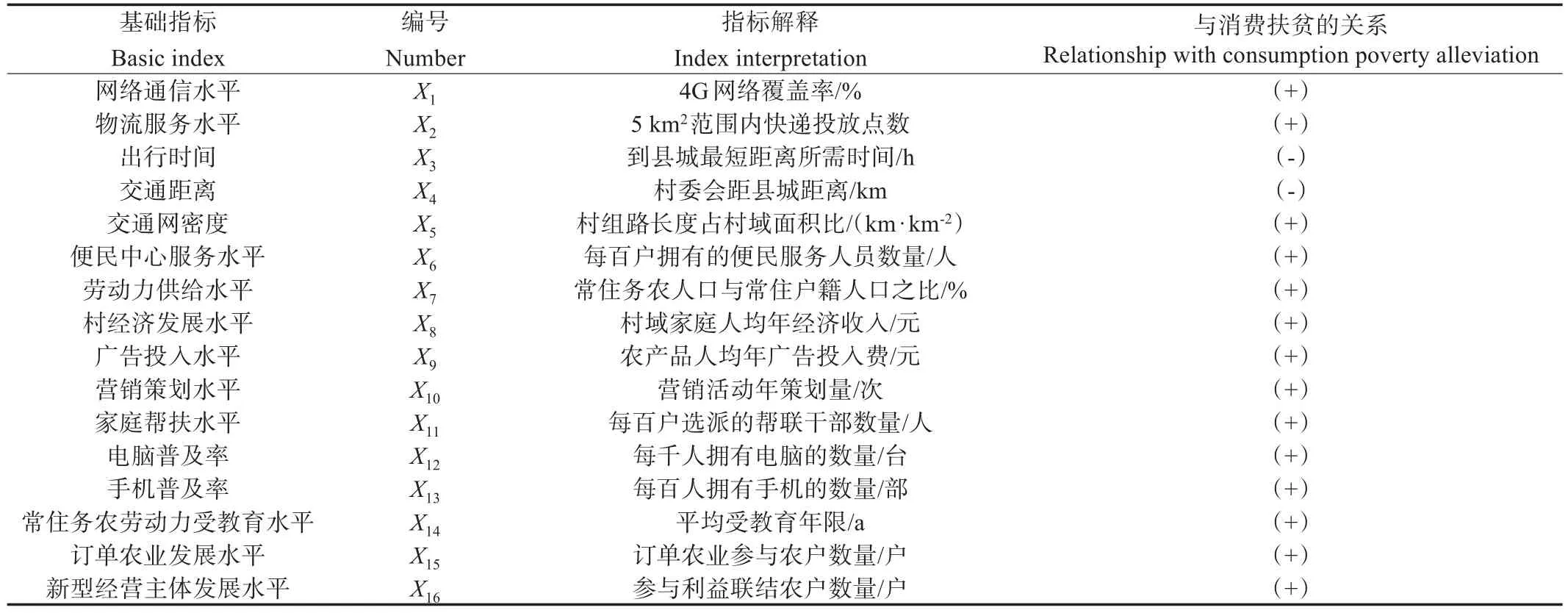

“循环积累因果关系”理论认为资本形成不足和收入分配不平等是造成贫困循环累积的最重要因素,而消费扶贫是通过增加贫困户收入来促进减贫的一种反贫困策略。闫坤等[16]认为中国国情与西方不同,选择的反贫困策略应有所不同。对于中国反贫困策略的研究,刘彦随等[17]学者认为应当建立贫困地区区际间经济联动、区外合作和服务共享的消费扶贫模式。张新伟[18]认为贫困地区应通过基础设施和社会服务设施建设、组建运作良好的扶贫开发机构和扶贫企业、为贫困人口提供获取资金和劳务机会的渠道等措施来减贫。综合消费扶贫的益贫性概念界定、反贫困理论分析、所获取数据情况,同时参考相关文献[19-20]确定消费扶贫的益贫性影响因素,最终选取网络通信水平(X1)、物流服务水平(X2)、出行时间(X3)、交通距离(X4)、交通网密度(X5)、便民服务中心服务水平(X6)、劳动力供给水平(X7)、村经济发展水平(X8)、广告投入水平(X9)、营销策划水平(X10)、家庭帮扶水平(X11)、电脑普及率(X12)、手机普及率(X13)和常住务农劳动力受教育水平(X14)、订单农业发展水平(X15)、新型经营主体发展水平(X16)共16个基础指标(表1)。

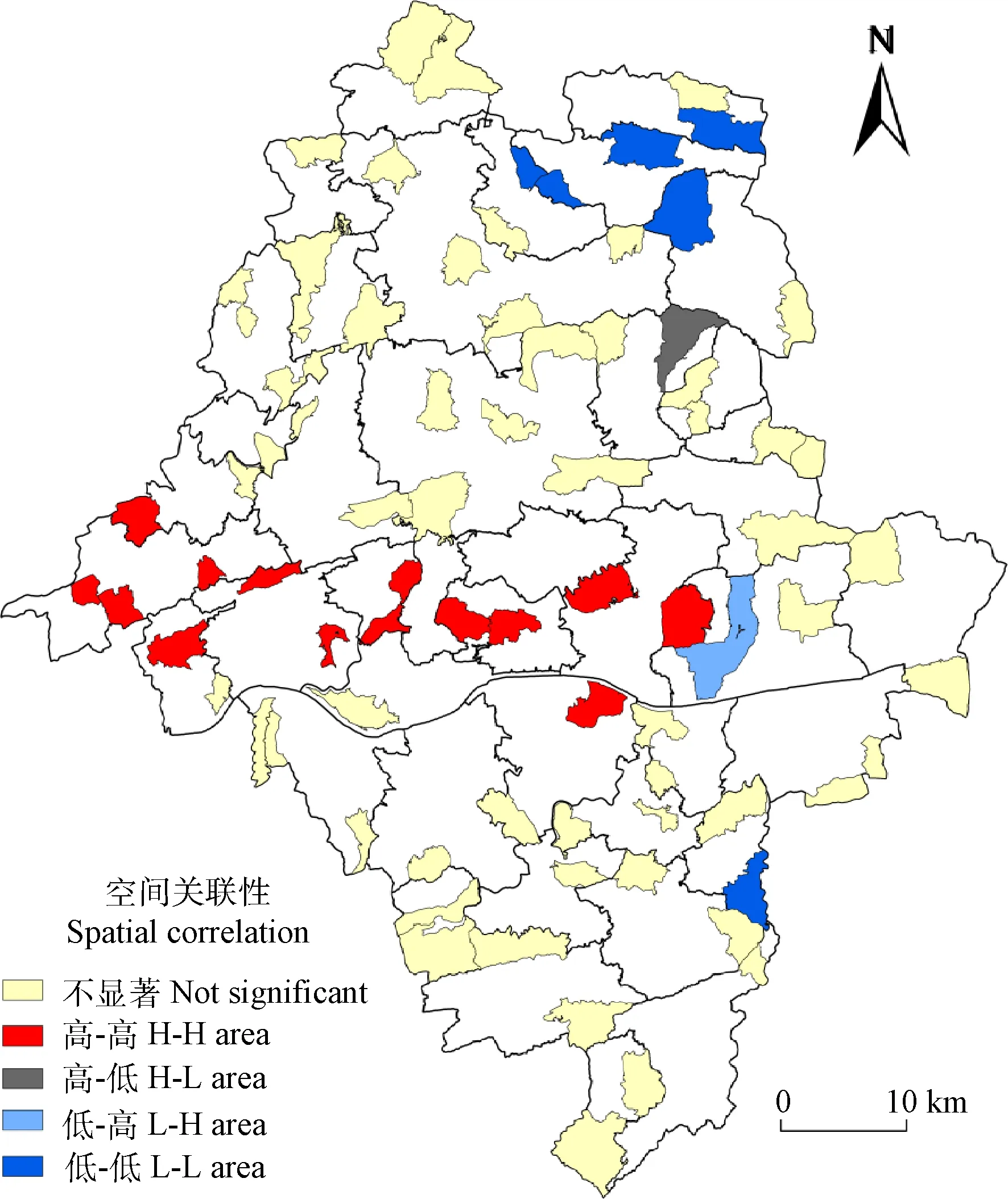

表1 消费扶贫的益贫性影响因素指标构建Table 1 Indicators of influence factors of consumptive for poverty alleviation

2 研究区概况及数据来源

2.1 研究区概况

云阳县位居重庆东北部,属于秦巴山区集中连片特困地区(图1)。截止2018年底,全县共识别贫困村162个。设施建设方面,实施行政村通畅工程1 254 km,组级公路硬化312 km,新建人行便道1 472 km、机耕道431.5 km,改造村便民服务中心102个;通信方面,建成4G基站2 300个;产业方面,实施产业项目343个,建成特色产业基地1.8万hm2,乡村旅游接待农户626户;电商方面,建成村级电商服务站368个,注册品牌“天生云阳”,开展“贫困户农特产品爱心购”等一对一电商扶贫活动,累计助销贫困户农特产品66.7万单,实现销售额4 436.8万元,人均增收758.5元;营销宣传方面,政府为每个贫困村补助5万元,并配备电商实操人员,对贫困户网上销售农产品给予每单3~5元补贴。目前,云阳县因精准扶贫工作成效显著,已退出国家级贫困县。因此,选择云阳县作为研究对象,对秦巴山区消费扶贫具有参考价值。

苏秋琴虽然是苏石的姐姐,但这个女人柳红也说不太清楚,她跟她不一样;苏秋琴很少下地干活的,尤其生了儿子之后。她高兴时带儿子玩玩,不高兴就去村口的小店那儿,跟一群老头儿搓麻将,一块两块,消磨消磨时光;或者跑去镇上玩。具体,柳红也说不上来。对了,有一次男人婆去小店吵过架,说是她的金耳环被烂眼阿根偷了,不知送给了哪个小婊子;男人婆认定是给了苏秋琴,还掀了他们的麻将桌,和苏秋琴扭打起来,一个揪头发,一个抓脸,闹得沸沸扬扬,但柳红从未见到苏秋琴有什么金耳环……

图1 云阳县地理位置Fig.1 Location of Yunyang County

2.2 数据来源

本研究运用分层抽样法对云阳县42个乡镇(街道)162个贫困村进行抽样,镇(乡)均抽取2个样本,共获得78个样本贫困村(其中,县城3个街道城市化率较高,无贫困村分布,不纳入抽样)。根据经典统计学相关分析法的条件假设,变量数与样本量之比应小于0.2,故本文有效样本量满足研究变量设定,数据种类及来源说明如下。

消费扶贫的益贫性测算数据:2016—2018年(共3 a)抽样村中收入不达标、温饱和衣着无保障3个维度的人口变化数据及样本村贫困发生率来自云阳县扶贫开发办公室。

空间数据:县域、镇域、村域矢量数据来自云阳县规划和自然资源局,运用GIS技术对样本村进行图层叠加、矢量化处理,最终获取78个贫困村的可视化分析底图。

影响因素指标数据:共有网络通信水平等16个基础指标数据。出行时间和交通距离数据来自高德地图,“输入终点”设置为县城,“我的位置”设置为样本村名,为检验数据稳定性,连续3 d分别对同一数据进行获取,对于存在误差的数据计算其算术平均数;交通网密度运用arcGIS10.2的密度和邻域分析获取;劳动力供给水平、村经济发展水平、电脑普及率、手机普及率、网络通信水平、参与“订单农业”农户数量、参与合作社和龙头企业等有利益联结机制的新型经营主体的贫困农户数量数据来自各村委会;物流水平运用arcGIS10.2的缓冲区分析功能计算贫困村中心位置5 km2范围面积,并搜集范围内快递投放点数量;营销策划水平根据每个贫困村自行组织或参与县级部门组织的农产品展销活动次数计算;广告投入水平根据县商务局资助给各村的农产品营销宣传基金与贫困村人口比值计算;便民中心服务水平、家庭帮扶水平从各乡镇年度帮扶台账获取;常年务农劳动力受教育水平从全县贫困人口大数据平台获取。

3 研究方法

3.1 消费扶贫的益贫指数构建

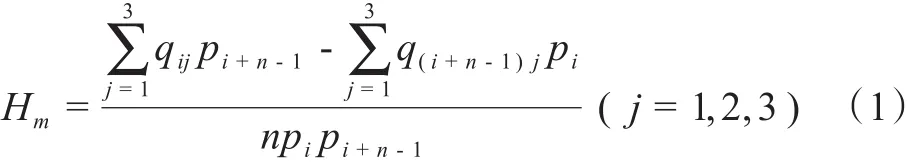

中国现行标准下对贫困人口的识别是“一达标、两不愁、三保障”(《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》提出,到2020年中国扶贫开发针对扶贫对象的总体目标是:“收入达到国家贫困线标准,且稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房安全”,简称“一达标、两不愁、三保障”。)共6个维度的识别标准,贫困发生率是根据6个维度的区域贫困人口与区域总人口的比值所得[3]。从目前脱贫成效看,“三保障”帮扶的成效主要得益于政府的保障性措施,而源于农户内生动力的经济性收入对成效的贡献主要在收入和吃穿方面,所以从收入达标、吃不愁和穿不愁3个维度来衡量区域减贫成效更能体现出基于消费扶贫的益贫性成效。目前,国内学者对消费扶贫的益贫性测度模型研究不多。因此,本文综合考虑云阳县精准扶贫实际情况和研究现状,尝试构建了村域尺度下基于消费扶贫的益贫指数模型:

式中Hm表示研究期益贫指数的算数平均数;i表示研究期初始年,如2016年;n表示研究期间隔年数,如研究期为2016年至2018年,则n为3;i+n-1表示研究期末年,如2018年;j表示收入、吃和穿3个维度,分别为1,2,3;qij表示i年j维度的贫困人口数;q(i+n-1)j表示i+n-1年j维度的贫困人口数;pi表示i年总人口;p(i+n-1)表示i+n-1年的总人口。Hm越大表示减贫成效越好,即消费扶贫的益贫性越好;反之则越差。

3.2 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析是通过全局和局域空间自相关对空间关联模式进行度量与检验。全局空间自相关分析消费扶贫的益贫性在全局空间内的关联程度,通过全局莫兰指数来衡量。局部空间自相关是在全局自相关的基础上进一步分析集聚或异常的具体位置。本文采用局部空间关联(local indicators of spatial association,LISA)图表达局部的集聚与异常,揭示消费扶贫的益贫性的空间关联程度。关于全局自相关和局部自相关的分析方法参见文献[21-22]。

3.3 空间杜宾模型

为计量消费扶贫对区域益贫性的空间溢出效应,该文以消费扶贫的益贫性为被解释变量,表征消费扶贫的益贫性水平的因子为解释变量构建空间杜宾模型(spatial Dubin model,SDM)。模型如下:

式中y是被解释变量,表示消费扶贫的益贫性;X是解释变量,表示影响消费扶贫的益贫性的因子;W表示空间权重矩阵;ρ、β和θ为系数;ε表示随机误差项。

4 结果与分析

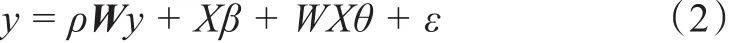

4.1 消费扶贫的益贫性测算结果

由式(1)测度78个样本村的消费扶贫的益贫性,运用arcGIS10.2的自然断点分级法将其分为9类,分析其空间格局特征。图2显示,研究区消费扶贫的益贫性呈现出从中间向外围递减的“半同心圆状”分布特征,中部区域测度值最高,这是因为该区域距县城较近(西部区域距邻县万州城区较近),交通通达性好,消费群体庞大且消费能力较高,农产品和服务有更多的机会进入消费市场。东北区域益贫性最低,经济区位上,该区域距本县县城和周边区县的行政中心均较远,农产品进出消费市场受阻;交通区位上,该区域海拔较高,相对于大部分贫困村而言处于边角区,道路等基础设施建设成本高、难度大,路网密度小,部分田块仍无产业路或机耕道连接,生产运输需人挑马驮,生产力较低;劣势区位导致帮扶干部路途所耗时间成本过高,不仅造成帮扶频次少、与农户交流时间短,而且也给帮扶工作的监管带来较大困难。

可见,不同的贫困村因交通区位、经济区位、帮扶要素的空间配置差异和力度差异导致了消费扶贫的益贫性的空间差异,因此应进一步厘清益贫性的地理空间形态,揭示其空间关联特征,为贫困地区消费扶贫统筹发展的支撑体系构建提供借鉴。

图2 消费扶贫的益贫性空间格局Fig.2 Spatial pattern of consumption for poverty alleviation

4.2 消费扶贫的益贫性空间关联特征分析

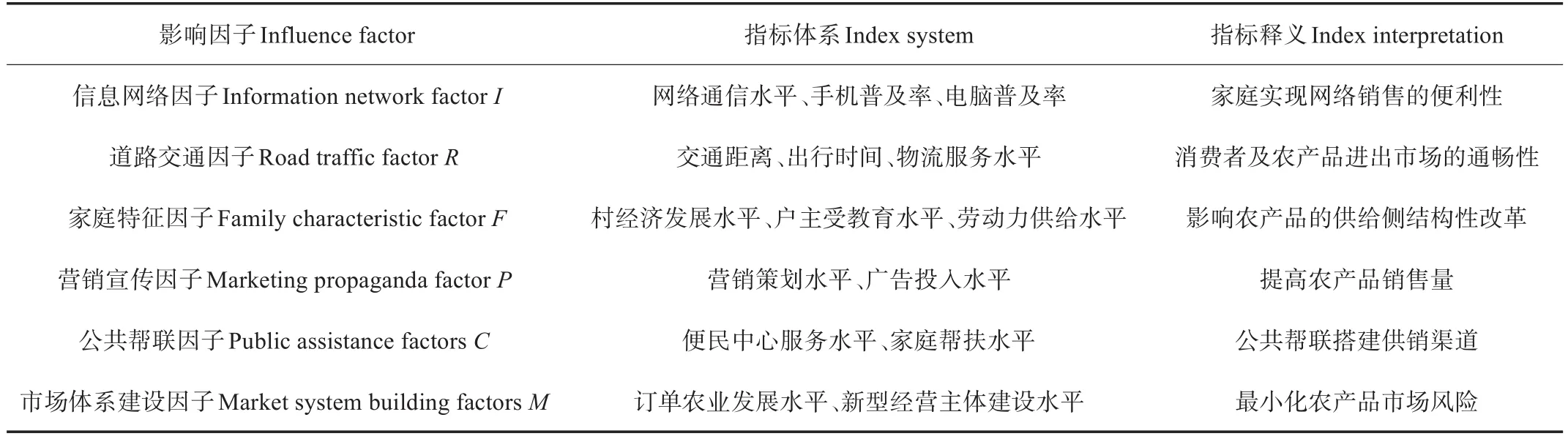

为揭示消费扶贫的益贫性空间显性特征,本文利用GeoDa平台对78个贫困村消费扶贫的益贫性进行空间关联特征分析,进而来反映村域间的益贫性关系。结果显示,全局莫兰指数为0.373>0,经迭代后显著性结果Z值为4.118(大于临界Z值1.96),通过1%水平的显著性检验,表明样本村消费扶贫的益贫性在空间上互相影响。全局莫兰指数是对区域消费扶贫的益贫性的整体度量,反映本村与周边村域关系的平均程度,为了确定其局部空间聚集或异常关系,进一步采用局部空间自相关方法分析其空间形态,图3所示。

图3 消费扶贫的益贫性局部空间关联聚集图Fig.3 Local spatial correlation aggregation graph of consumption for poverty alleviation

在0.05的显著性水平下,高-高聚集区主要集中在云阳县的中西部区域,该类村域自身和周边村域的消费扶贫的益贫性高,差异性较小。需要指出的是县域中部西侧位置出现高-高区,其益贫性与周边贫困村呈现空间聚集现象,究其原因是:1)该区域西侧近邻万州城区,万州作为重庆市第二大城区,庞大的城市消费群体和相对较高的人均可支配收入促使该区域消费扶贫的益贫性有效提高;2)长江航道东西向贯穿云阳县中部与万州区两大城区,客观上为该区域的农产品外销提供了交通优势。低-低聚集区范围广,分布在北部方向,位于县域交界处,是全县海拔最高区域,交通建设进度滞后,路网密度小,经济区位条件相对较差,距离云阳县城区和近邻县域城区均较远。高-低异常区出现在江口镇,其自身益贫性较高,与周边区域相比差异较大,这是因为该镇为全县第一大乡镇,集镇面积大、人口多,相比其他乡镇有较高的消费能力。低-高异常区出现在东部区域,其自身消费扶贫的益贫性较低,而周边较高。综合而言,研究区消费扶贫的益贫性呈现明显的局部空间聚集特征,其全域益贫性仍有待进一步提高。因此,在后续帮扶中,应对影响消费扶贫的益贫性的主要因素着力推进,增强村域之间的联动发展,突出带动作用,促进秦巴山区贫困县消费扶贫的益贫性统筹协调发展。

4.3 消费扶贫的益贫性影响因素分析

4.3.1 影响因素指标选取

本文选取16个指标作为消费扶贫的益贫性的基础影响因素。遵循模型构建变量少而精的原则,同时纠正多重共线性导致的伪回归模型产生的结果偏误,尝试对16个指标进行信息浓缩的降维技术处理。运用SPSS25.0的因子分析模块对所有指标进行因子降维的适宜性分析,获取KMO(kaisermeyerolkin)检验和bartlett检验值。结果显示KMO值为0.651,bartlett球形度检验(近似卡方518.988,自由度78)的显著性水平为0.001(小于0.05的检验值),可知各变量间显著相关,适合因子分析,即否定相关矩阵为单位阵的零假设。进一步选取主成分分析法中的最大方差法进行因子旋转,基于总方差和碎石图(以特征值大于1且碎石拐点为提取依据)最终提取6个主成分为公因子参与下一步分析。6个主成分的旋转载荷平方和方差累计贡献率达到80.633%,对原始变量的贡献较大,综合考虑因子结构间的关系及对消费扶贫的益贫性的可解释性,分别将其命名为信息网络因子(I)、道路交通因子(R)、家庭特征因子(F)、营销宣传因子(P)、公共帮联因子(C)和市场体系建设因子(M)(表2)。

表2 消费扶贫的益贫性影响因子及指标体系Table 2 Influence factors and index system of consumptive for poverty alleviation

4.3.2 影响因素模型估计与分析

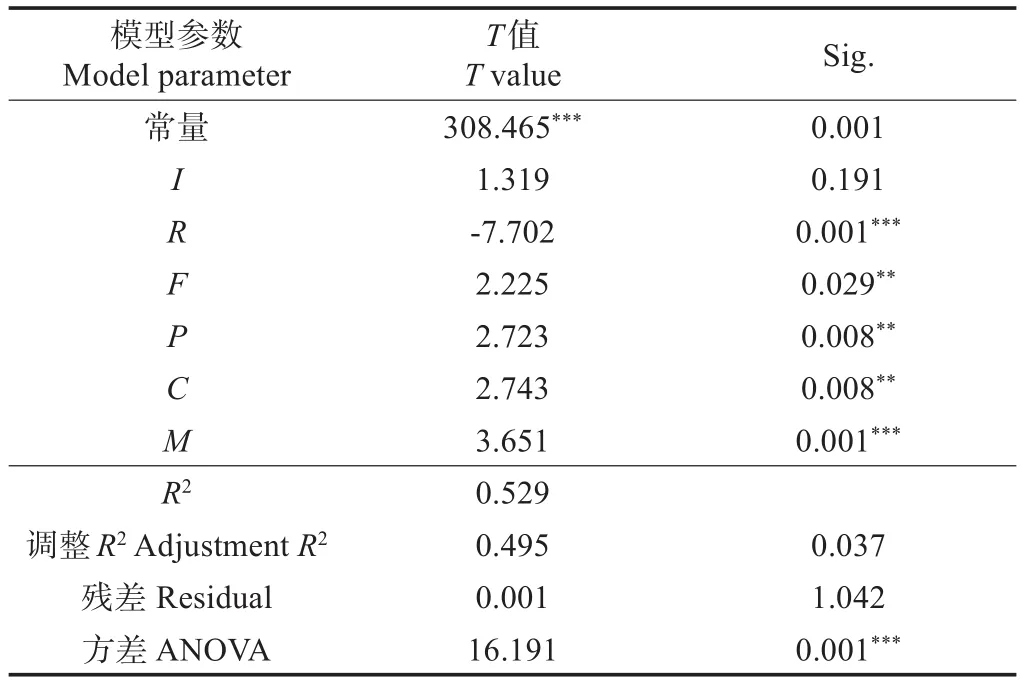

以消费扶贫的益贫性为被解释变量,提取的6个公因子得分值代替原变量为解释变量,采用SPSS25.0的线性回归模块构建基于普通最小二乘法(ordinary least square,OLS)的主成分回归模型,分析各公因子对消费扶贫的益贫性的影响程度大小(表3)。模型残差散点在±2.0之间(限于篇幅和内容重要性,略去残差散点图),且D-W统计量为1.042,在0~4之间,表明回归模型有意义,解释了49.7%的信息;ANOVA显示Sig.为0.001,小于0.05,具有统计学意义,表明至少有1个公因子对消费扶贫的益贫性具有显著影响。因此,进一步分析6个公因子的Sig.可知,除信息网络因子外,道路交通因子、家庭特征因子、营销宣传因子、公共帮联因子和市场体系建设因子均对消费扶贫的益贫性具有显著性影响。

表3 普通最小二乘法参数估计及检验结果Table 3 Ordinary least square parameter estimation and test results

以上是基于经典统计学的OLS所做的线性回归结果,其模型在数据拟合过程中假定了要素的空间平稳性,但本文以空间单元为研究尺度,影响因素之间存在地理空间权重差异,因此,OLS所产生的结果存在偏误可能性。从回归模型方法学运用角度考虑,当一个模型对某种结果的估计可能存在偏误时应考虑选择更优模型参与分析与对比,空间莫兰指数已表明研究区消费扶贫的益贫性具有明显的空间自相关性,此时若保留OLS的分析结果可能造成研究结论的偏差,根据空间自相关性检验的研究结论,消费扶贫的益贫性影响因素分析不仅要分析本区域作用,尤其对相邻区域的空间相互作用的分析可以更好的解释影响因素的作用机制,因此,进一步采用空间杜宾模型(SDM)对比分析研究结果[23]。

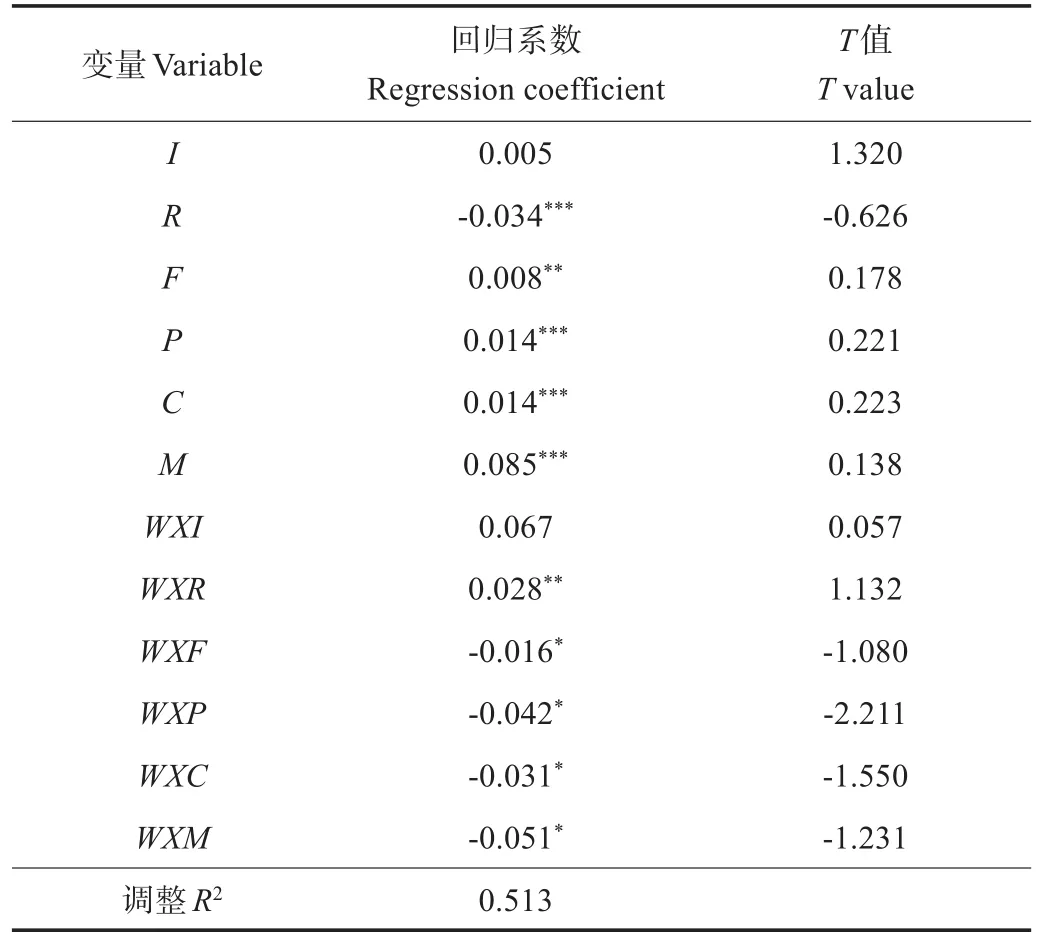

表4显示,调整R2为0.513(R2表示变量对模型的解释能力,值越高解释能力越强),与OLS结果0.495相比,拟合优度有所提高。家庭特征因子、营销宣传因子、公共帮联因子和市场体系建设因子均通过了显著性检验且系数为正,这说明随着家庭人力资源水平的提高、营销宣传和公共帮联力度的加大以及农业市场体系的规范与建设,贫困村消费扶贫的益贫性有所提高,贫困程度会趋于缓解,这是因为户主受教育水平越高,家庭常年从事农业生产的适龄劳动力数量越多,家庭农业增收的能力越强,消费扶贫的益贫性就越高;农贸营销活动量增多增加了农产品潜在交易的可能性,有助于消费扶贫的益贫性的提高;公共帮联搭建了农户和市场之间的桥梁,尤其是驻村工作队与一对一的帮扶责任人选派提高了政策帮联的针对性和实效性,促进消费扶贫的益贫性提高;“订单农业”和“农户+”等生产模式市场体系建设有助于化解市场风险、扩大生产规模,促进农业生产效益的提高。道路交通因子的回归系数是-0.034,说明贫困村交通时间、距离等交通要素每增加1个单位,消费扶贫的益贫性降低0.034个单位,这是因为交通条件差的地方单位距离人流出行时间长、物流空间供给能力弱,制约了人流频率、物流规模及增长速度,导致消费扶贫的益贫性降低。信息网络因子系数为正但并不显著,这说明在秦巴山区信息网络因子对消费扶贫的益贫性的影响力尚未完全释放,这是因为一方面研究区农户获取市场信息的渠道主要来自邻居和帮扶干部的告知,尚未养成从网络渠道获取信息的习惯,另一方面贫困地区留守耕作人口年龄普遍偏大且受教育水平较低,对网络技术的掌握水平不足。综上,道路交通因子、营销宣传因子、公共帮联因子、家庭特征因子和现代农业市场体系建设水平因子是影响贫困村消费扶贫的益贫性的关键因素。

家庭特征因子、营销宣传因子、公共帮联因子和现代农业市场体系建设因子的空间滞后项回归系数分别是-0.016、-0.042、-0.031和-0.051,说明相邻村域这4个因素水平的提高对促进本村消费扶贫的益贫性作用不明显;道路交通空间滞后项的回归系数为0.028,表明某一村域周边行政村的交通水平的提高有利于该村消费扶贫的益贫性的提高。

表4 空间杜宾模型的参数估计及检验结果Table 4 Parameter estimation and test results of spatial Dubin model

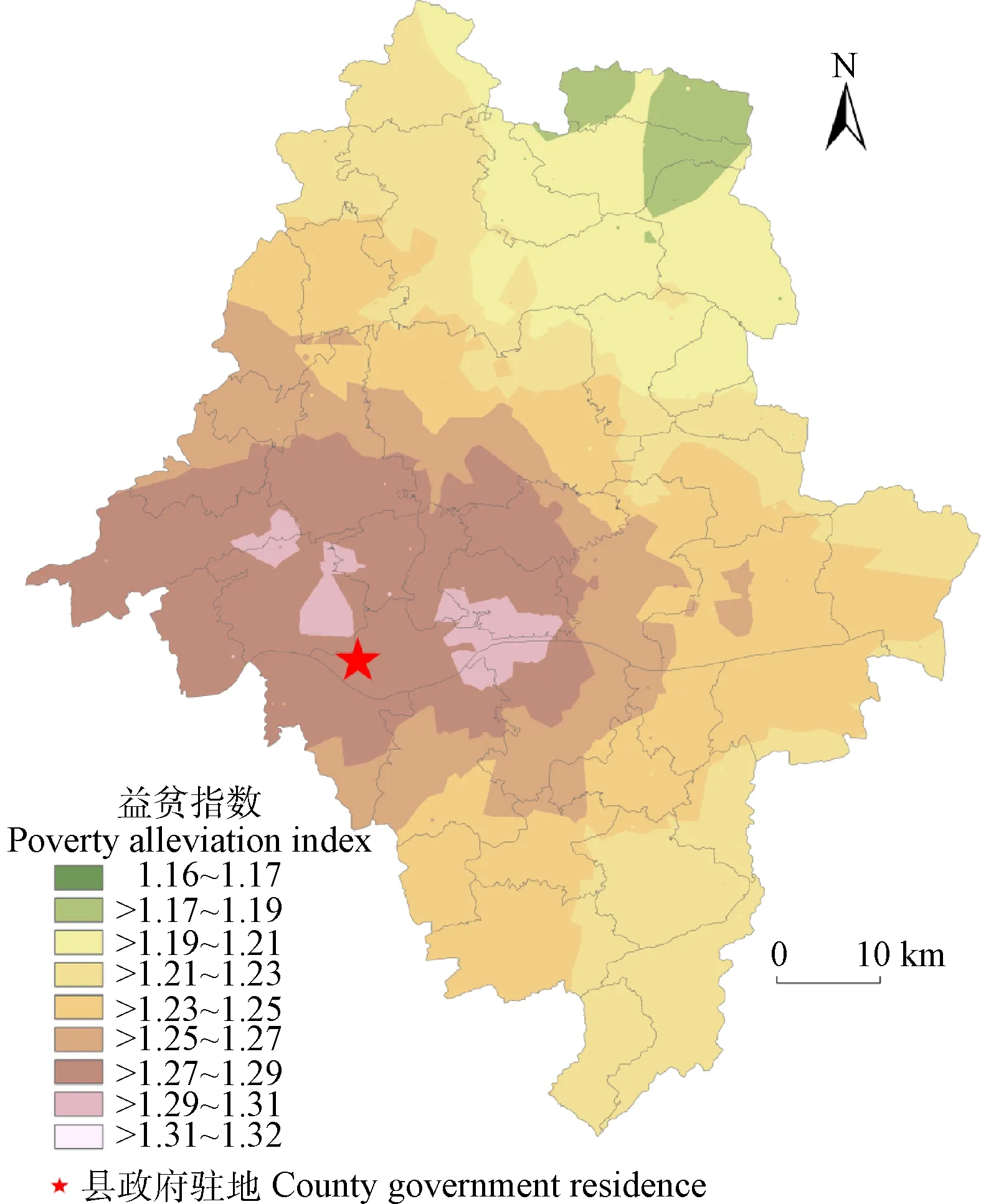

5 消费扶贫的益贫性主要因素作用机理

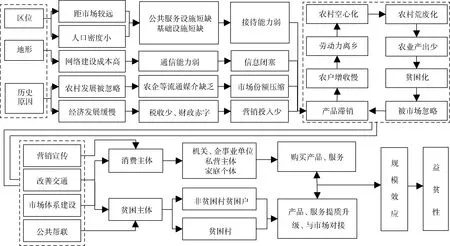

基于以上参数估计结果尝试构建消费扶贫的益贫性关键因素的机制框架(图4)。

消费扶贫的益贫性涉及消解贫困的供需双方。需求方以企业主等非贫困群体为消费者,参与购买贫困地区的产品和服务,供给方则以提高产品和服务质量满足消费者的市场需求。从帮扶视角看,消费扶贫的益贫性的实现伴随着政策干预偏向,并非完全竞争市场下的供需交易。因此,可持续的消费扶贫必然要求贫困主体对产品和服务不断提质升级,实现供需双方的良性互动,否则益贫成效只是昙花一现。

益贫性的实现需要在供需主体的良性互动下促成中介措施的有效衔接与协同。滞后的设施建设与流通渠道、疲软的营销宣传是造成贫困地区产品和服务无法变现的重要原因。在区位方面,贫困地区大多位于行政边界区,人口密度小、居住分散、道路等设施建设滞后,距离庞大的城市消费市场较远,客观上限制了消费群体的进入和驻留。在流通渠道方面,贫困地区普遍存在网络缺乏和信息闭塞的问题,一方面贫困地区大多位于高海拔山区,网络建设的高成本与低效益制约了网店的发展,农产品和服务沉睡于农村无法出山,潜在的脱贫出路被信息盲区所切断;另一方面,由于长期的粗放式扶贫导致贫困地区的商贸企业和农产品集散中心缺乏,压缩了该区域农产品和服务的市场份额。在营销宣传方面,贫困地区经济发展缓慢,来自三大产业的税收较少,当地财政赤字常有发生,因此,当地政府难以通过增加财政来扩大产品和服务的包装与宣传。以上因素叠加,造成农业低效产出的恶性循环:农业收入低,强壮劳动力被迫离开农村,农村产出越来越少,出现空心化而造成了贫困人口留守,进一步造成农业低投入低产出。

从消费扶贫的政策逻辑与反贫困理论看,益贫性的实现应在政策驱动下构建消费力量与贫困人口之间的帮扶框架。公共帮联有助于农户改善厨房、厕所、客房等消费环境,也有助于道路等基础设施建设能力的提高,该类措施让消费者进得来、留得住,增加了消费总量。与此同时,消费主体采取“以购代捐”、“以买代帮”等方式采购产品和服务,让农户获利。在利益趋势下,务工群体返乡创业,激发产业发展热潮,形成规模效应。当产业规模扩大时益贫效果显著增强,吸引龙头企业等新型经营主体和电商入驻,现代农业市场体系进一步完善,当企业和农户获得较高的经济收益时会扩大营销投入刺激产品被消费,以此良性互动,形成规模经济,提高益贫性。

图4 消费扶贫的益贫性主要因素作用机制框架图Fig.4 Framework of mechanism of main factors of consumption for poverty alleviation

消费扶贫的益贫性评价的关键问题之一在于益贫性测度模型的适用性。本文中测度模型以秦巴山区贫困人口的现有帮扶措施及成效为基础,并参考多维贫困发生率公式而构建[3],其益贫性测度结果是否具有普适性,需要更多实证数据的验证与结论支持。本文的研究尺度以行政村为个案单元,研究成果具有微观特征,有观点认为贫困存在空间剥夺现象[24],不同研究尺度和空间单元的贫困发生率在影响因素及程度上均有差异,所以,从中观或宏观尺度对消费扶贫的益贫性展开多尺度对比研究,可以为不同尺度的精准扶贫政策制定提供有益借鉴。

6 结 论

本文在综合考虑秦巴山区贫困县精准脱贫成效的基础上构建了消费扶贫的益贫性模型,测算了贫困村消费扶贫的益贫性,并运用探索性空间数据模型对该结果进行空间表达,最后运用最小二乘法和空间杜宾模型分析了益贫性的主要影响因素,结论如下。

1)消费扶贫的益贫性整体上呈现出由城区向外围行政边界递减的趋势。

2)消费扶贫的益贫性具有明显的空间集聚特征,高值区集中在交通便利、路网密度大的城区周边区域,低值区集中在海拔较高、公共帮联难度较大的高山地带。

3)道路交通、营销宣传、公共帮联、家庭特征(教育水平等)和现代农业市场体系建设5个因子对消费扶贫的益贫性具有显著影响,其中道路交通对消费扶贫的益贫性具有显著的负向影响,营销宣传、公共帮联、家庭特征和现代农业市场体系建设4个因子具有显著的正向影响。

4)信息网络建设水平对消费扶贫的益贫性影响不显著,其作用尚未完全凸显。为保证贫困人口的稳定脱贫,建议贫困地区应重点关注位于县域边界村庄的道路交通、营销宣传、责任帮扶和市场体系建设水平,特别是应进一步强化现代信息网络对农业产业的作用。