海水鱼哈维氏弧菌、溶藻弧菌病二联灭活疫苗对斜带石斑鱼和卵形鲳的注射、浸泡免疫研究

2020-05-18作者巩华陈丽玲赖迎迢石存斌孙承文陶家发

◆作者:巩华 陈丽玲 赖迎迢 石存斌 孙承文 陶家发

◆单位:1.中国水产科学研究院珠江水产研究所,农业部渔药创制重点实验室,广东省水产疫苗工程技术研究中心;2.阳江市水产技术推广站

弧菌病是危害我国海水养殖鱼类最常见的疾病,其中哈维氏弧菌、溶藻弧菌等是危害海水鱼类主要的细菌性病原,经常引起养殖鱼类暴发性死亡,严重时死亡率高达90%,成为制约产业可持续发展的主要瓶颈之一(巩华等,2012;张燕飞等,2015;沈锦玉等,2010)。随着人们对水产品质量安全认识的提高,以抗生素等为代表的病害控制手段正在世界范围内逐渐被禁用和取缔,作为符合环境友好和可持续发展战略的病害控制措施,以疫苗为代表的绿色防控品正成为国际海洋水养殖业的标准生产规范和研究开发的前沿热点领域。

近20 年来,美国、加拿大、日本和欧洲的许多国家不仅在实验室做了小区域范围内的免疫接种实验,而且已建立了工业化生产基地,虹彩病毒疫苗、IHN 基因工程疫苗、香鱼假单胞菌疫苗以及多种弧菌疫苗等均已商品化。据不完全统计,截止到2017 年,全球商品化水产疫苗数量总计154 种(吴淑勤等,2014),其中有副溶血弧菌菌苗、杀鲑弧菌菌苗、鳗弧菌01 型和02 型二价菌苗、鳗弧菌- 杀鲑弧菌二联菌苗、鳗弧菌- 海鱼弧菌二联菌苗、杀鲑气单胞菌- 鳗弧菌- 杀鲑弧菌- 弧菌多联菌苗等;除上述注射用疫苗外,还有浸泡型疫苗(如杀鲑气单胞菌浸泡菌苗Aeromonas salmonicida immersion vaccine)和口服型疫苗(如AquaVacTMOral Vaccines)。

为加快我国弧菌疫苗研制进程,针对我国海水养殖鱼类细菌性病害严重的现状,我们对广东、海南、福建等主要养殖海区致病性弧菌的流行菌株进行了分离、鉴定与特性分析,确定哈维氏弧菌和溶藻弧菌为我国南方地区海水养殖鱼类主要的致病性弧菌病原,获得了流行代表性菌株,在进行了病原性分析和疫苗构建之后,在阳江海水鱼鱼苗繁育场开展海水鱼哈维氏弧菌、溶藻弧菌病二联灭活疫苗浸泡免疫试验检测,现将主要试验内容和结果进行总结,以期为养殖中疫苗的申报和使用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验菌株

哈维氏弧菌SpGY020601株:取自广东省阳江市某海水养殖场患溃疡病的卵形鲳肝脏;溶藻弧菌EpGS021001 株:取自广东省深圳盐田实验基地养殖的患溃疡病的斜带石斑鱼肝脏,由中国水产科学研究院珠江水产研究所分离、鉴定和保存。

1.2 试验动物

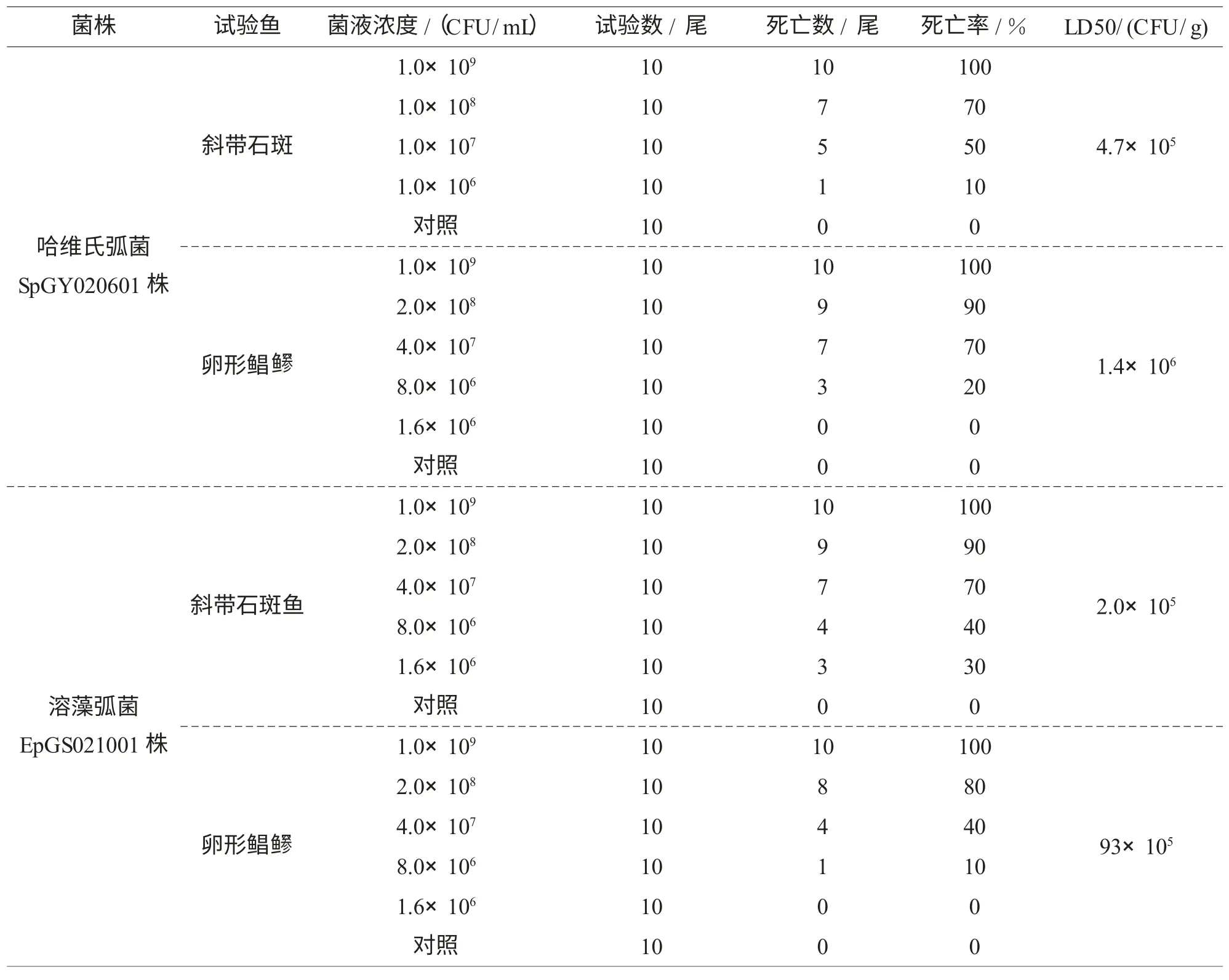

1.3 动物感染试验

采用腹腔注射法人工攻毒,菌液浓度分别为1.0×109、1.0×108、1.0×107和1.0×106CFU/mL,每组10 尾,每尾注射菌悬液0.1 mL,对照组注射等量灭菌盐水(0.85%)。记录实验鱼的症状和死亡情况,连续观察7d。按Reed-Muench 法计算半致死剂量(LD50)。

1.4 疫苗制备

单价疫苗的制备:哈维氏弧菌SpGY020601 株和溶藻弧菌EpGS021001 株,分别用TSB 液体培养基培养24h 后,5000RPM离心10min 收集菌体,0.85%的生理盐水洗涤后制成菌悬液,0.5%(V/V) 的福尔马林溶液4℃下灭活96h,经无菌检验后,4℃保存备用。

二联疫苗的制备:用无菌生理盐水分别稀释上述溶藻弧菌和哈维氏弧菌单价疫苗到3×109CFU/mL,按1∶1(V/V)混合(分别含终浓度为1.5×109CFU/mL),4℃保存备用。

1.5 免疫原性测定

2 结果与分析

2.1 对试验动物的毒性

哈维氏弧菌SpGY020601株的攻毒实验中,高浓度组斜带石斑鱼经腹腔注射后第2 日全部死亡,致死的斜带石斑主要表现为无力侧卧于水底,除胸鳍基部稍红外,无其它明显可见症状;1.0×108和1.0×107CFU/mL浓度组感染后第3 日,斜带石斑开始表现无力侧卧于底部,第5日部分鱼出现尾鳍溃烂或体表溃疡,与自然发病症状相似;1.0×106CFU/mL 浓度组除食欲降低外,基本正常;对照组注射无菌生理盐水后正常。对卵形鲳的感染情况与斜带石斑鱼情况类似,急性死亡的鱼不表现明显症状,部分发病稍晚的注射部位出现溃烂。按Reed-Muench 法计算,哈维氏弧菌SpGY020601株对斜带石斑的LD50为4.7×105CFU/g 体重,对卵形鲳的LD50为1.4×106CFU/g 体重。

人工注射溶藻弧菌EpGS 021001 株感染试验表明,该菌株对斜带石斑鱼有明显的致病作用,其结果见表1。1-3d 内死亡鱼无明显症状,表现为侧卧于池底,较分散,游泳能力减弱,摄食量减少;5d 后有明显症状,注射部位溃烂,有黄色腹水。对照组不表现任何症状。再从经人工感染发病的石斑鱼肝脏分离出菌株,再次感染石斑鱼,得到相同结果。对卵形鲳的感染情况与斜带石斑类似,急性死亡的鱼不表现明显症状,部分发病稍晚的注射部位出现溃烂,死亡鱼胸鳍基部变红、肠道充血,并有少量腹水。按照Reed-Muench法计算,溶藻弧菌EpGS021001株对斜带石斑鱼的LD50为2.0×105CFU/g 体重,对卵形鲳的LD50为9.3×105CFU/g体重。

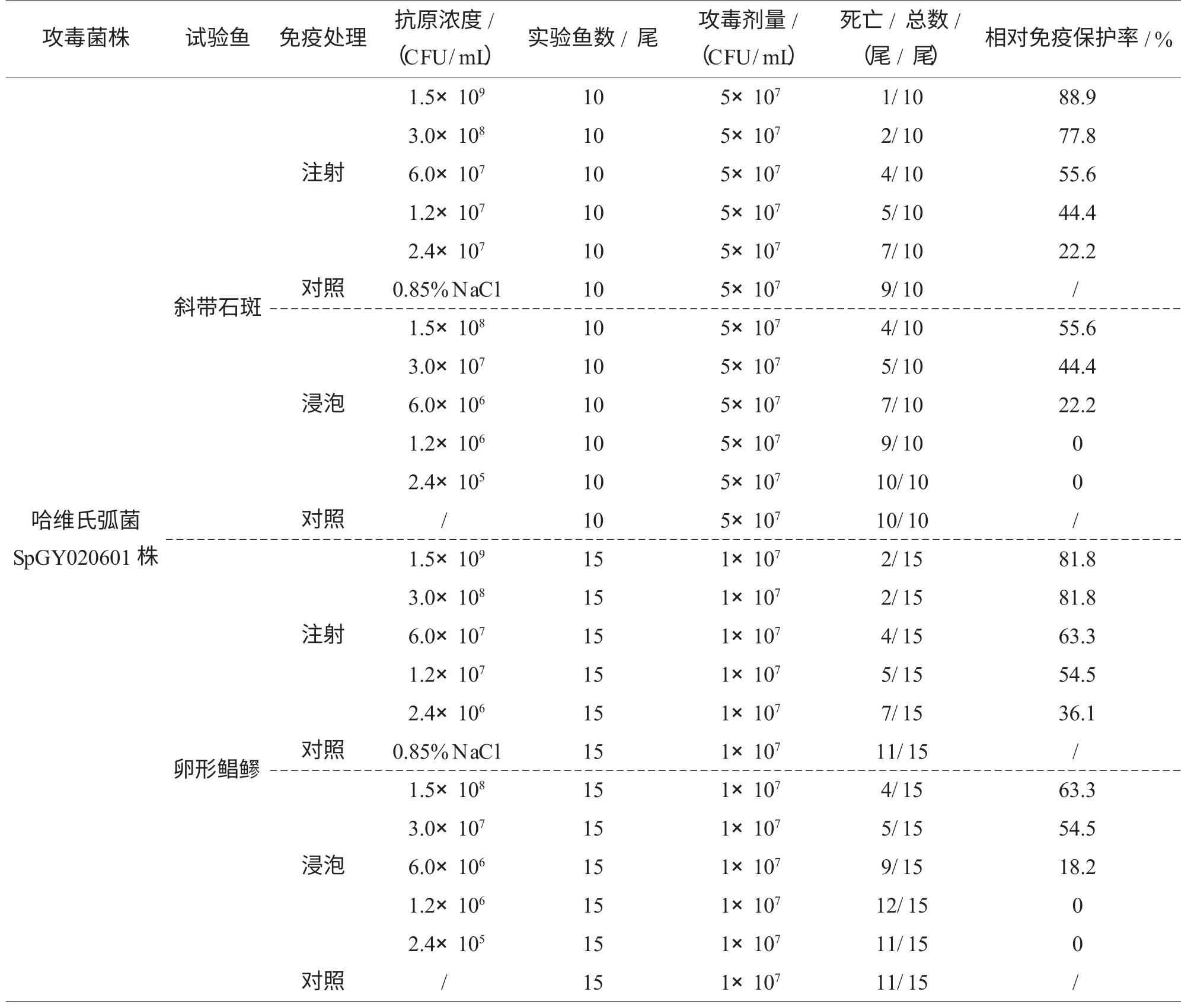

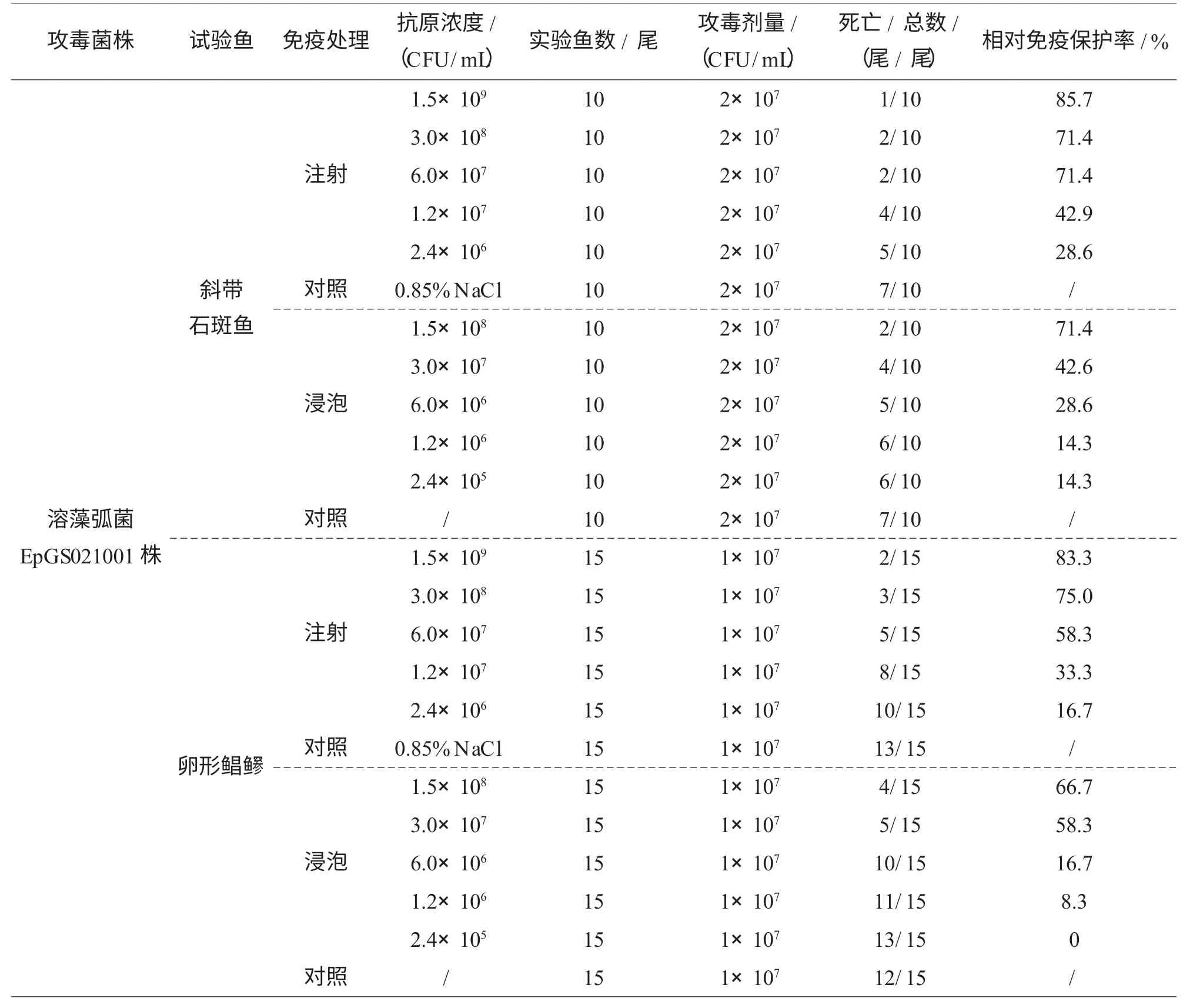

2.2 免疫保护原性

免疫接种后,人工攻毒的结果如表2-1、表2-2。免疫保护试验结果显示,注射免疫和浸泡免疫均有一定保护作用,可见构建的疫苗效果较好。从统计结果来看,对于体重10g左右的鱼苗,在注射免疫时,疫苗浓度在相当于1.5×109CFU/mL 以上时,相对免疫保护率(RPS)可在80%以上;浸泡免疫时,疫苗的终浓度相当于1.5×108CFU/mL 以上,相对免疫保护率(RPS)可达到55%以上。

从表中还可以看出,二联苗注射组对哈维氏弧菌的RPS 可高达88.9%(优于溶藻弧菌的85.7%),二联苗浸泡实验结果显示6.0×106CFU/mL 以上也具有一定的免疫保护效果,其效果大体与浓度正相关。

表1 不同菌株对几种鱼类的人工感染试验结果分析表

3 讨论

弧菌病是危害海水养殖动物最严重的细菌性病害,未来集约化、工厂化养殖模式将成为海水养殖业主流的背景下,弧菌疫苗等海洋生物制品将成为病害控制不可替代的防控品。鱼类是水生变温动物,抗原的种类和性质、抗原给予的途径、剂量、佐剂、受免鱼的规格及生理状况,环境因子(如水温等)等都会影响其免疫应答,在研制鱼类疫苗和制定免疫程序时均需考虑这些因素。

3.1 病原对鱼类的敏感性不同

为控制弧菌病的爆发,国内外学者已经开展了大量流行病学的调查。调查发现弧菌病的分布区域几乎为世界性的(巩华等,2012;张燕飞等,2015;沈锦玉等,2010),其发生没有宿主的种属选择性和地理上的差异,但在本实验的结果可以发现不同鱼对弧菌的耐受不同,还是有种属之间差异,可能来自于不同物种间的受体不同(宋晓青等,2014;)。石斑鱼对弧菌更敏感,是卵形鲳的3.0~4.7 倍。而溶藻弧菌的敏感性也要高于哈维氏弧菌的近两倍。按照两个因素分析,溶藻弧菌EpGS021001 株对石斑鱼最敏感,其LD50为2.0×105CFU/g 体重,而浸泡免疫后,对溶藻弧菌的RPS 也最高,可能与溶藻弧菌的自然侵染方式有关。而哈维氏弧菌Sp-GY020601 株对卵形鲳的敏感性最小,其LD50为1.4×106CFU/g 体重,差别7 倍,且同样浓度同种方式下,哈维氏弧菌疫苗对卵形鲳的保护也相对差。因此在选择疫苗产品时,需要根据本地区的流行情况有针对性的选择,不能一概而论。

3.2 多联疫苗使用方便

随着海水养殖的规模化和集约化程度不断提高,发现的海水养殖动物病原弧菌的种类也越来越多,迄今为止,作为病原菌分离报道的致病性弧菌己达数十种之多(宋晓青等,2014;张义兵等,2011;王庆等,2011)。由于病原对鱼类的敏感性不同,针对不同病原需要构建不同的疫苗,从使用上也存在着重复操作,浪费人力物力,还增加了鱼类的应激反应。针对水产养殖生产中多种病原的继发、混合感染,2012 年挪威的三文鱼疫苗已经发展到对弧菌病、疥疮病、肠炎等病害的六联疫苗;美国默克公司到2012 年商业化鱼类疫苗中多联多价疫苗占30%(吴淑勤,2014)。本文用注射和浸泡免疫接种后,鱼体均可得到免疫保护,可见本实验所用疫苗构建已经达到预期。二联苗注射免疫组的RPS 均可达80%以上,显示良好的保护效果,产生了较强的免疫反应,说明对斜带石斑鱼幼鱼进行注射免疫是一条有效的免疫防治途径。而同样抗原情况下,浸泡免疫的RPS 也能达55%以上,显示浸泡免疫有一定的保护作用,但有待于进一步加强。

表2 -1 不同菌株的免疫保护原性统计表

3.3 疫苗的接种途径

目前商品化水产疫苗趋向实用化,全球商品化水产疫苗中,注射疫苗占66.7%,实用性高的浸泡、口服疫苗分别约占20%和13.3%(陈丽玲等,2019)。有许多因素影响浸泡免疫中抗原的摄取,如疫苗的浓度、浸泡时间的长短、鱼的大小、佐剂的使用,抗原存在的物理状态(颗粒状或可溶性)、水温等(任燕等,2018)。在这些因素中抗原的浓度和浸泡时间的长短对于抗原的摄取和保护作用是最重要的。在本实验中发现,其浸泡浓度有一定的下限,即低于某一浓度后,就不再发生免疫保护,如本实验中二联苗浸泡实验结果显示6.0×106CFU/mL 以上也具有一定的免疫保护效果,其效果还是大体与浓度正相关。当然,疫苗浓度和浸泡时间的相互关系是很复杂的,并且受到抗原类型的影响需要做进一步深入研究。养殖鱼在自然条件下的病原菌感染过程不会象人工注射感染那么高的死亡率,浸泡免疫也不会对鱼体造成伤害、操作方便(陈丽玲等,2019),因此,在实际生产中浸泡免疫也是一条有效的防治途径,特别在大规模养殖中,具有良好的应用前景,需要进一步加强研究开发。

表2 -2 不同菌株的免疫保护原性统计表