我心中的陈布文先生

2020-05-18庞媛

庞 媛

清华大学美术学院

她高洁、知性,又朴素、优雅,是我心中的“女神”,也是我青年时代的第一个导师——我的文学课老师。

初次相识

第一次见到布文先生,是在中央工艺美术学院我大学时代的文学课上。这门文学选修课是在共同课大教室里上的,虽然安排在晚上,仍然是人员爆满,气氛非常活跃,因为来了一位斯文而知性的女老师:头梳发髻,一丝不苟,素面朝天,清秀平和,讲话慢条斯理……她讲毛主席诗词、鲁迅杂文、古典文学与诗词,讲解的不只是字面的意思,而更多的是作品的深度内涵及作者与作品的真正魂灵……我是从师大附中毕业的,好的文科老师并不少见,但讲到如此深刻又生动地步的却很难得,况且,这位老师又是如此恬静而优雅。于是,她和她的课成了同学们议论和赞美的话题,这门课也成了全方位美的享受。

有一次,老同学丁绍光对我说:“你知道她是谁吗?她叫陈布文,是一位模范老师,张仃先生的夫人!”后来又有一天,丁绍光对我说:“我对陈先生提起了你——‘我们学院有一位从中央美术学院彩墨画系转来的、酷爱民间艺术的怪女生,特别崇拜您!’”“陈先生让你下礼拜六到她家去玩儿呢!好多人都去……”丁绍光与陈布文一家常有往来,但我青年时代很腼腆,于是另选了一个没别人在的时间单独去看望了布文先生,接触几次后,我们便彼此喜欢了。

有一次,张仃先生也在家,对来他家的其他客人介绍我时,称我是“陈布文的小朋友”。我很高兴,但心里又想,应介绍说我是布文先生的学生和“粉丝”,这才更准确!

先生导读的三本书,使我受教一生

《钢铁是怎样炼成的》是我们那个时代共青团员必读的一本书。几乎人人都会背诵那段话“人最宝贵的是生命。生命给予人只有一次。应当这样度过人生:回首往事,不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;临终的时间能够说:我的整个生命和全部精力,都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”——这是我们最早接触到的教育青年树立正确的人生观的一本书。

我还记得布文先生在课堂上讲的,《西游记》中唐僧取经路上过八百里流沙河的故事:唐玄奘在封他为御弟的唐皇面前下过保证,去西天一定取回佛经,决不走回头路!但在过八百里流沙河时,他发现带的饮用水不足,便准备回去补充水。这时,他想起了对皇帝的承诺:不走回头路!于是转过身,准备继续前行……可是又想,不取水会渴死,这是事关生死的大事,那么还是回去取水吧。没走几步,他突然醒悟了:那些放弃目标走回头路的人,难道不都是可以找出各种各样的籍口和理由吗?玄奘靠着求佛的坚定信念,顽强地勇往直前,终于到达前方的一潭湖水前,狂饮甘甜的清泉。——布文先生眼望着前方,讲得绘声绘色……听这个故事时,我还不到20 岁,此后的岁月人生,我一直记住:人生要达到一个高尚的目标,能修成正果者,都是要经过九九八十一难的!

在布文先生的指导下,我又读了《简·爱》,知道了一个女性要自爱,要独立,活得要有尊严,要有自己的存在价值。这个电影我也看过好几遍,受这些影响,我们那个时代的不少女同学虽然成家后都有家务之累,但都在工作与事业上活得有声有色。

影响最深的一本书,则是她介绍我看的《邓肯女士自传》。美国著名舞蹈家伊莎多拉·邓肯是现代舞的创始人,她的一生活得艰辛而华美,她所创造的现代舞是从西方文学、音乐、建筑、雕塑等众多艺术门类中吸取的营养和在现实生活与情感中得到的灵感,而创造出的艺术。在这本书中,作者写了她的艺术理念,写了她对待艺术的态度,如何对待爱情,如何对待亲人、朋友,如何看待金钱……她是一位纯粹的艺术家!一位可以抛弃一切、献身艺术的艺术家。她活出了一个真正艺术家应该有的样子,从里到外都是一位“美”的化身!这个故事对每一位致力于艺术创造的人都有着指导作用,如果不是布文先生推荐,我是不会去读一本舞蹈家的自传的,这本书我反复读过很多遍,至今还珍重收藏着。

“美”与“漂亮”

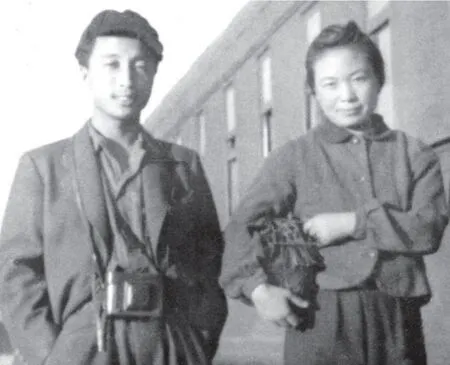

20世纪40年代末,张仃、陈布文摄于东北

我刚认识布文先生时,她还不到40岁,从言谈举止里,我感觉她好像是一杯“清茶”,身上散发着“淡淡的书香”。在她朴素而高贵的着装中,还透出些许那个时代的时尚与清新。记得在一次中国美术馆举办的中央工艺美术学院师生作品展上,布文先生也来参加。她身穿一件洗旧了的白底蓝印花布旗袍,脚踏一双白色尖头船鞋,发髻依旧一丝不苟……当时我眼前一亮,好像从那边过来了一束光!张仃先生正在指点和帮助布置我创作的服装作品。他边拿着锤子叫我递过大头钉往展览框里的板子上钉,边眼里透着爱与欣赏地望着布文先生,问我:“你也喜欢白色的尖头鞋吗?有人说尖头鞋是资产阶级的!无产阶级的鞋不能尖……”我回答说,我也喜欢尖头鞋(今年我已82 岁了,还仍然喜欢尖头鞋呢)。布文先生看了我的作品都是中国各民族服装、裙子、头巾的现代化、时装化的创意,会心地笑了笑。他俩还把郁风女士也请过来欣赏我的作品。我喜欢民间艺术,很受二位先生的影响。

布文先生的家是书斋,到处是书,书橱里、桌子上、茶几上,坐在哪里都能随手拿到书看,书香味十足。他们的家又像是一个小小的民间艺术品博物馆,点点滴滴都呈现出朴素的艺术之美。几十年如一日不变的风格和陈设,家里的东西没有一样是世俗理念上的“名贵”与“华丽”:兰印花布的门帘洗旧了、破了,打了补丁还挂着,似乎那几块补丁也都有“构图”,因为它们依旧美丽。靠垫各个不同,也都是从各地淘来的少数民族风格的织物。有几次布文先生拿出一些别人送的花里胡哨的俗气的新东西对我说:“这东西丑死了,放在家里会把眼睛看坏的,赶快帮我把它们拿走,处理掉!”于是我便嘻嘻哈哈地拿走,一出门就送给了门房的老大爷,或是大街上卖冰棍的老婆婆,他们莫明其妙还没等回过味儿来是怎么回事,我便赶快跑远了。对这无端飞来的礼物,也不知道他们是怎么想的?高不高兴?唉!总归还有点实用价值,还算不上是坑害人家吧?

我在他们家吃过多次便饭,发现他们家的餐具没有两件是一样的,五花八门,大大小小的粗陶、民间青花、鱼盘、小碟小碗小罐,里面盛上青青的蔬菜、白白的豆腐、红红的腐乳、黄黄的米粥……色彩搭配朴素中又有华丽,整个是一顿艺术家版的农家乐饮食,而且关于每件餐具的来路还会给我讲一个下乡民间淘宝的小故事呢。他们那朴素而优雅的审美趣味和对民间艺术的执着喜爱,深深地影响着我,也成了我终身的审美观。这种课上与课下的审美与人格的影响,让学生明白了“美”与“漂亮”有着本质不同的概念与品格。“漂亮”只是表面的光鲜与亮丽,有时可能是浮浅与庸俗的;而“美”是内在的、质朴的,有真情、内涵和底蕴的。美是永恒的,这成了我一生对人、对事、对艺术品的欣赏与衡量的标准。我在大学期间的精神生活是美丽的,也是愉快的!

她的神情渐渐忧郁而淡漠

布文先生平时是不大愿意多会客的,却破例告诉我每天下午两点以后随时可以来她家,说她一般都在家的。那时电话还不普遍,我不方便打电话预约,所以总是不期而至,而她也总是乐于见我。我不知道为什么她总是在家?她本是一位顶尖级的中学语文老师。她曾经也跟我讲过失去工作的过程和原因,我始终搞不懂,依她那样早就参加革命的才能资历、工作热情,怎么会是这样一个结果?她是我的长辈,我不便也不习惯多问。

布文先生本是六个孩子的母亲,并不擅长家务劳动,后来成为一位全职太太,包揽了全部家务,什么粮食本、副食本,什么布票、粮票、油票……一家大小事,张仃一概不懂不问。当然,她还是张仃先生的个人文秘,更是张仃先生的精神伴侣。

记得在“文革”初期,张仃先生住进了“牛棚”。一次我去她家,走到半路,正碰上布文先生,我兴奋地大声喊:“陈先生!”她用一个手指竖起挡住嘴唇,示意我不要说话,又用一只手摆了摆,让我快走开。我走近才看清,她的头发是凌乱的,是用一边的头发盖住另一边没有头发的地方。我立刻就明白,这是造反派小将们给“牛鬼蛇神”剃的头。先生怕连累我,让我快快离开她。没有想到她又不是当权派,只是一个家庭妇女,竟然也没有幸免!“文革”后期在香山农民家,张仃先生焦墨写生探索期间的日日月月,在苍凉与悲苦中,布文先生一直陪伴左右,做他的后勤,让他安心画画,让张仃先生能在“文革”莫须有的罪名中挺过来!如果没有布文先生的呵护、抚慰,后果不可想象。他们二位先生在悲苦中相互取暖,感情也是非常真挚的。记得有一次,布文先生让我去她家时带些菜来,我买了猪血,做了猪血炖豆腐,张仃先生还说:“布文,你不是贫血吗?你多吃点,补一补。”布文先生甜甜地笑着说:“你真愚呀!猪血能补人血吗?”我们大家都笑了起来。我也不知道猪血是否真的能补人血,只是这时才知道布文先生的身体不太好,有贫血的毛病。

布文先生用她羸弱的身体操劳着家务,用她细腻的性格抚慰着她的丈夫。“文革”后,学院全面复课,一切都好起来了,二位先生也都重新忙碌起来,布文先生的文秘工作增多,出画册、整理资料……全方位地照顾丈夫,感到了力不从心。有一次,布文先生对我说:“先生想吃水萝卜,你会买水萝卜吗?我总是买个糠的!”我说:“我会,哪个分量重就买哪个!”还有一次,布文先生问我:“你会蹬缝纫机吗?不知哪里能找到裁缝?张仃的睡衣破了,要做一套新的。”我说:“好办!睡衣要求不高,我会做!”又有一次,张仃先生对我说:“庞媛,你要是上楼闻到糊饭味儿,那一定是从我家冒出来的……”张仃先生似乎有些不耐烦,看来这糊饭不止一次了。布文先生本不擅长家务,我去看她时,不是她刚刚把书本放下来给我开门,就是桌子上、茶几上总放着折着印记看到半截儿的书,那些书都是厚厚的一本本……

1960年夏,张仃、陈布文摄于白家庄

印象最深的一次记忆:如往常一样下午两点后我去拜访布文先生,我俩正在小客厅里聊天,聊得正起劲时,突然间,张仃先生从旁边的书房兼卧室中冒出来,穿着一身睡衣,怒气冲冲地大声对布文先生喊道:“我最讨厌你这酸臭的文人气……”我不知道张仃先生也在家,也不知道他为什么发这么大的脾气,更没见他发过这么大的火!布文先生站起来尴尬地笑着,轻轻地推他回自己屋说:“你去做你的事,你去做你的事,我们说我们的话……”布文先生红着脸,我更是莫名其妙,我们两个都很窘。过一会儿,我也只好匆匆地告辞了。过后我也没觉得布文先生对我说了什么不得体的话。一般她总是讲些书上的事,美丽与善良、邪恶与残酷……当时我还没有结婚,她还提醒我:男人都是很自我的,要我有思想准备。布文先生人很正派,从不“八卦”。她可能看我太幼稚,我13 岁就住校,父母在大连,不在身边。她对我像是一个母亲嘱咐自己的孩子,我很喜欢听她讲的一切,我母亲去世得早,从没有人对我说过这样的话。她对我说这些话时,常常眼睛并不总看着我,而是看着远方,神情淡漠而沉郁地说着一个个的故事,告诫着我。

后来,我还是会在同样约定的下午两点后去看望布文先生,有一次她不是放下书本来开门的,我一进屋看到桌子上摆满的不是书而是一排排扑克牌,有的是人像一排,有的是数字一排,我不会打扑克,不明白这是在干什么,就问先生:“您在干嘛?”她说:“我在算命啊!”我很惊讶,说:“您也相信这一套?”没想到她回答说:“无聊嘛!打发时间吧!”我没想到她此时会说出这样的话,这才注意到她的衣着也不像从前那样整齐,只是胡乱一穿,发髻也没有以前那样光整了,脸上也看不到淡淡的笑容。我问她:“先生您生病了吗?去看过医生了吗?什么病?……”她也没说清楚她得的是什么病,只是说没精神,不想吃东西,又一遍遍祥林嫂似的反复说着大夫给她看病马马虎虎,不用心、不耐烦,还说一个家庭妇女,人家怎么会用心给看病呢?她的表情痛苦、无奈又自卑,她为自己的处境感到悲哀!说话时也不看着我,不知所以地看着别处。她不吃东西,也不愿看病!对我也不再关心了,不再问我的生活与学习。对这一切,我既不知道发生了什么,也无能为力,说不出有效的劝解,这一切都是为什么?

最后的一面

直到有一天,有人告诉我:“布文先生病重,整日卧床。”仍是一个下午的两点后,我和肖惠祥两个人一起去她家。这次张仃先生也在家,我说明了来意,想看望布文先生。张仃先生说:“我进屋去问问她,愿不愿意见你们,通常她不见客!”张仃先生从里屋出来后,说:“你们进去吧。”我俩进到里屋,看见先生躺在她常睡的一张单人床上,消瘦孱弱,奄奄一息。我心想她病重如此,为什么不是住在医院里?床前只有一个小方桌,桌子上并没有通常我们去看望病人时所看到的水杯、茶瓶、水果、点心一类的东西,好像只有一个杯子,别的什么也没有,先生气息奄奄地说了几句话,声音很小,我没听清她说的是什么,就流泪了。忽然意识到我这哪是看望病人的表现呀!不能这样!我俩便简单地说了几句:“先生好好养着,我们以后再来看您!”便匆匆离开了张家,两人一路无语。

后来,听说布文先生的骨灰回到家了,我和肖惠祥第一时间来到她家,她的女儿乔乔来迎接,问我们是先看她爸爸还是先看她妈妈,我说:“先看布文先生。”乔乔带我俩来到一个简易的灵堂桌前,桌上放着骨灰盒,我俩一起向先生深深地三鞠躬。之后,住在楼上的常沙娜先生也来了,她疑惑地看了我俩一眼,似乎不解,我们怎么会与布文先生有如此的情谊。

很久以后,我再遇到乔乔时,问她:“你妈妈得的是什么病?”她回答说:“厌食症。”又问她,“布文先生安葬在了哪里?”她回答说:“遵照母亲的意愿,葬在常州。”我知道,那是布文先生的故乡,一个山清水秀的地方。她退出人生的舞台,又回到了出生的原点。

2020年是布文先生诞辰100 周年,我常想:假如她晚出生几十年,也许会活得更舒心,才能会发挥得更好,生活得更幸福吧。像她这样的一个才女,可以有爱情,不必要非有婚姻;工作不顺心,可以有更多的办法自主创业!在当今,人的任何才能都可以经营成自己的职业的。不喜欢、不擅长家务,也不是什么大问题,可以请小时工,可以点外卖……先生完全可以按自己的意愿生活,完全有可能活出别样的风采,因为她有足够的本钱和天分!我同时也感到作为一个女性,活在今天的社会是多么的幸福,今天的女性,已经拥有了更多“自行提升自己”的可能性!

感恩上苍,让我在生命中遇见了布文先生——一个高洁美丽的灵魂!但是,幼稚浅薄的我,没有能力给她更多的帮助,使她快乐起来,每每想到这一点,我就感到十分遗憾。