往昔与今日

——记我的母亲肖晴

2020-05-18肖星

肖 星

中国艺术研究院

提起我的母亲,还得从我小时候讲起。

我有着和大多数孩子不一样的童年。在我一岁半那年,父亲因病去世,是母亲一手把我带大的。那时,母亲工作很忙,白天上班,晚上经常出去看戏,隔三差五地还要去出差。她一个人又忙工作,又要管我和这个家,实在累不过来。没有办法,后来只好把我送进寄宿制幼儿园,从那时起直到小学毕业,我都是在这种封闭式管理的环境中成长的。所以说实在的,我小时候和母亲待在一起的时间并不是很多,基本上是聚少离多的状态。

寄宿生活一直伴随着我度过了童年。那时的寄宿制幼儿园一般都是每周回家一次,周六下午接,周一一早回,时间最长的是在戏曲研究院的十字坡幼儿园,那时是每两周才能接一次。因此对于我们这些孩子来说,周六是最幸福也是最期盼的日子,那一整天我们都会在兴奋与焦急的等待中度过。而往往事情并不都能如人所愿,越是期待越会姗姗来迟。每当我望着渐渐沉寂而空去的教室,殷切的巴望变得百无聊赖时,母亲的身影才会突然出现在门口,或许她是想给我一个大大的惊喜吧。但也不都是如此,有时母亲的朋友或同事也会来幼儿园顺带把我接回家。我记得曾经有一回是幼儿园老师把我带到她家里过的周末,我甚至还清楚地记得那是在一个冬天的傍晚,老师牵着我登上了一辆大鼻头短车身、上黄下红的老式公交车,那种车型可能是和有轨铛铛车属于同一个时代的产物吧,在当时市区里都很少见到,估计是属于郊区车了,所以印象就特别深刻。

小学依旧是住校,因为母亲经常不在家,我渐渐成了母亲的朋友、同学、同事家中的常客。六年级时遇到母亲出差时间最长的一次,是因为干部下放劳动,一去就是一年。这期间,母亲只回来看过我两次,每次时间都很短。这一年,我的每个周末几乎都是在阿姨、叔叔和亲戚朋友们家中度过的。周末的生活是轮流制,这周去黄叶绿阿姨家,下周去俞琳叔叔家,再下一周去宝阿姨(伦宝珊)家,再下来是去我大伯家……每个周末轮换着接力下去。那时去的最多的是新华社陆叔叔家,一整个寒暑假都是在他家度过的,和他家的孩子们一起做功课,一起打球,一起滑冰,一起出游……那时的我,就像一片无根的树叶,一会儿被风吹到这儿,一会儿又飘到那儿,没有定所。

尽管叔叔阿姨们对我都非常好,无微不至地呵护和照顾,就像慈父和慈母,但毕竟和母亲分开的时间长了,不免还是有种异样的感觉,再好也是别人的家啊,每每看到他们的孩子们承欢在父母膝下,有说有笑、热热闹闹,我就会不由自主地想起自己的母亲、自己的家,一种孤寂与酸涩缠裹在一起的滋味径直地袭向心头:“妈妈什么时候才能回来呢?”我常常望着天空,这样问着自己。其实孩子如此,母亲又何尝不是如此呢?!

我的小学是一所全寄宿制学校,因为没有走读生,所以学校规定学生平时一律不准随便进出校门。记得有一天晚上,我们刚刚吃过晚饭,老师把我叫到一旁:“你妈妈回来了,今晚不用上自习,赶快收拾东西回家吧。”一听说母亲回来了,我高兴得差点蹦起来,背上书包,冲出教室,欢快得像是一只飞出笼子的鸟儿,冒着蒙蒙的细雨,一溜小跑地登上了回家的电车,一路上那个兴奋劲儿就别提了,真想插上翅膀一下子就飞到母亲的身旁!……那一个夜晚是如此的美好又是如此的短暂,我和母亲相依在一起,尽情享受着久别重逢的喜悦与欢乐,也为清晨到来的分别而感到忧郁和难舍!

那时学校管理很严格,学生是不准把吃的东西带进校门的,而我曾例外地享受过一次特殊的待遇。那一次是发生在我上六年级时的一个下午,班主任刘老师特意走过来把我叫住,让我课后去她的办公室一趟。我当时有点犯懵,使劲儿回想着自己最近是不是犯了什么错误?当我惶惶不安地敲响办公室的房门时,刘老师一边笑盈盈地招呼着我,一边从抽屉里摸出一包花花绿绿的糖,并从里面取出两块递到我手上:“这是你妈妈临走时留给你的,放在老师这儿帮你保管,你每天下午可以到老师这儿来吃糖。”“妈妈来过啦?我怎么没看到啊?”我失望地向窗外张望着暗自在想,为没能见到母亲而感到十分沮丧,老师见我愣愣地站在那里,忙叮嘱说:“快吃吧,就在这儿吃完了再出去。”我哽咽着慢慢地嚼着母亲留下的糖,那糖香香的、甜甜的,从那香甜的气味中我似乎嗅到了母亲的气息,感受到一种只有依偎在母亲怀里才有的温暖。

还记得小时候曾有一个时期母亲工作特别忙,晚上大部分时间都要出去看戏,回来还要连夜赶写第二天上午讨论会的文稿或报告,一写就是大半夜,有时我一觉醒来,天都蒙蒙亮了,她还在昏暗的灯光下伏案爬着格子,每天几乎睡不了几个小时的觉,长期的熬夜工作,使她渐渐地学会了吸烟,困乏的时候就会吸上一两支或喝上一杯咖啡。那时我家住的是四合院,母亲出去看戏多数时间都会把我留在家里。北京的老房子土鳖很多,我一个人在家的时候,最怕看见的就是那张着两片黑乎乎的翅膀,在屋里肆意横行的飞土鳖,每每看见,我都会被吓得缩进被子里,竖起耳朵蜷缩着身体,紧紧地用被子包裹住自己,直到听见那熟悉的声音在院子的另一头响起,我才会安然入睡。当然,母亲有时也会带我一起去看戏,这是我最高兴的事。她总是会事先把戏里的故事讲给我听,有时也会向我介绍一些很简单的戏曲常识,比如这个剧种是南方的还是北方的,它有什么比较特别的地方,有哪些受欢迎的演员,观众为什么要给他们鼓掌等等,尽管这些并不是我当时的兴趣所在,但母亲还是会怕我听不懂戏里的唱词,就一边看戏一边把字幕的内容一句句翻译给我听。散戏之后,有时她还会到后台去看望演员,也会把我带进去,我总是被那些花花绿绿的戏服和闪闪发亮的各种头饰、帽子所深深吸引,各种刀枪剑戟更是让人看得眼花缭乱,觉得又好奇又神秘。在回家的路上,我们有时还会到十条旁边的“森隆”吃碗馄饨,来点小夜宵,感觉特别惬意!

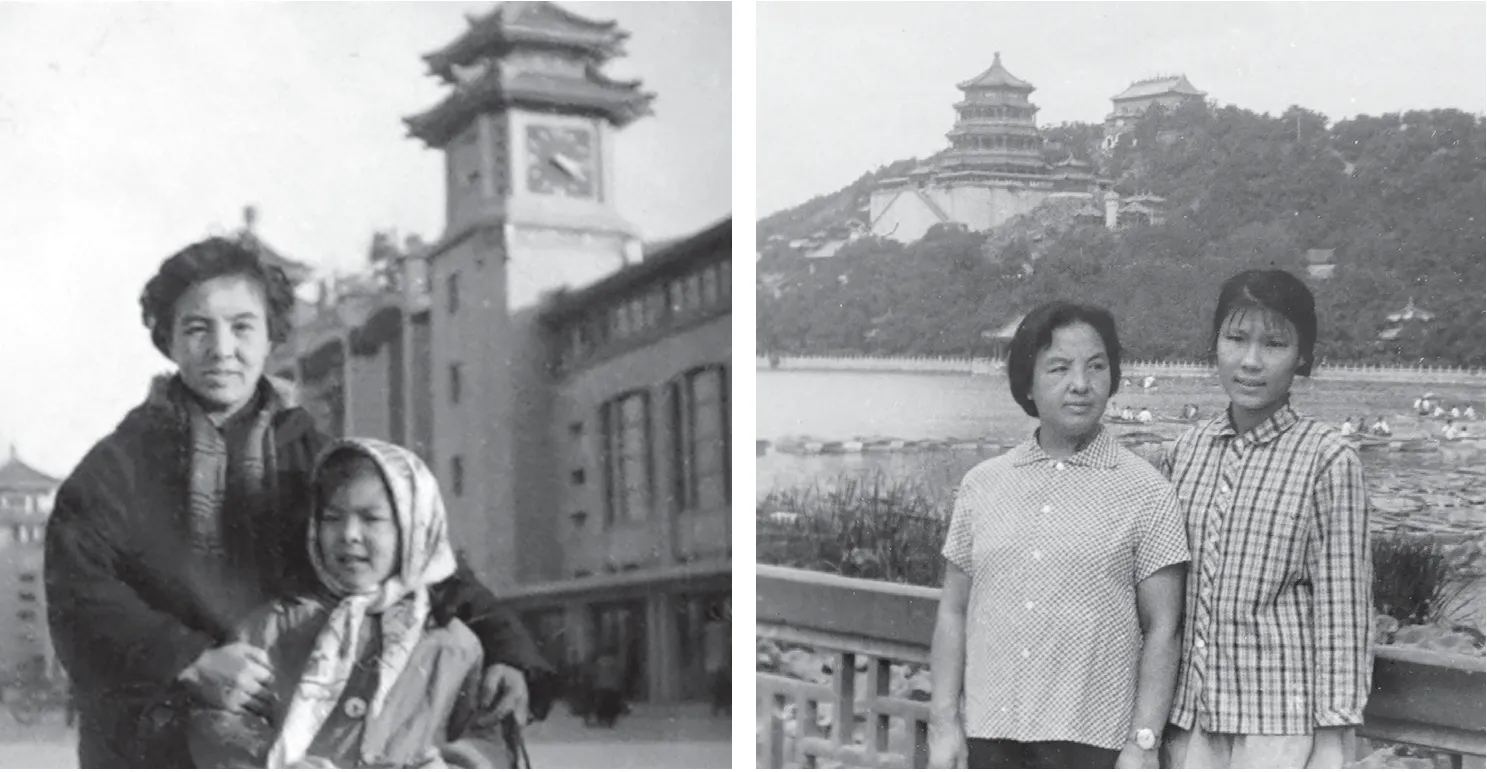

与母亲在一起

1965年小学毕业后,我开始了中学的走读生活,终于可以回家住了。可是好景不长,一年还没读完,“文革”就开始了,于是一切就都乱了套。我清楚地记得,那是1968年初秋的一个傍晚,母亲照例吃过晚饭出去散步,不知为什么竟迟迟不见回来,我不时担心地看着柜子里的钟,已经是晚上九点多了,才见她缓缓地推开房门,头上却缠绕着一圈白白的纱布,在昏暗的灯光下显得格外抢眼,忙问及缘由,才知道是被胡同里的一个顽童扔的飞石打伤了头,好在伤势并不是很严重。可俗话说祸不单行,真是千真万确!一颗揪着的心还没完全放下来,就听见院子里响起了一阵急促而又嘈杂的脚步声,而且越走越近,这声音最终停在了门口,变成了砰砰的拍门声,母亲推开房门,黑压压地涌进来一群人,瞬间站满了半间屋子,来的都是院里红旗兵团的造反派!接下来就是一阵翻箱倒柜的折腾,一会儿工夫家就被抄得乱七八糟……当晚他们带走了母亲,正式开启了对她的隔离审查。那一夜,我一个人孤零零地坐在床上,呆呆地望着满目狼藉的家,不由得心里泛起了阵阵寒意,尽管那时冬天还没有来临,可那个夜晚却让人觉得格外漫长,格外寒冷,那种冷好像能够深入到骨髓,直钻心底,让人刻骨铭心!

也就是从那晚起,我开始了独自的生活。那一年,我16 岁。每月能领到15 元的生活费,吃饭没有问题,因为当时住的是单位宿舍,有食堂,就有饭吃,不会饿肚子,这是最大的幸事。但每当我走在去食堂的路上,就时常会看到那些被打倒的“黑帮”们踉踉跄跄的背影,就会不由自主地联想起母亲,她在里面又会是什么样呢?她现在还好吗?她这些日子是怎样度过的?……一连串的问题埋在我的心底。一种强烈的牵挂、担心与思念时刻揪着我的心,挥之不去,毕竟母女连心哪!终于有一天我被通知可以去看母亲了,当时的那种心情就像是一下子被打翻了的调味瓶,酸甜苦辣咸五味杂陈瞬间涌了出来,真的无法用文字来描述,没有经历过的人是根本体会不到那种纠结与情感的,又想见又怕见,我不敢想象在见到魂牵梦萦的母亲的那一刻会是什么样子!这一天如期到来,当我忐忑地走进东四八条大楼收发室小屋的那一瞬间,空气好像突然被凝固住了,眼前的母亲竟然和往常一样平静地坐在那里,依旧是一身整齐的打扮,然而她那无法掩饰的憔悴和消瘦的脸颊,让我始终不敢直视她的眼睛。那天母亲只是简单地了解了一下我的生活情况,要我好好在家照顾自己,最后叫我不要为她担心,嘱咐我一定要相信党、相信组织,她的问题最终是会搞清楚的。

对于这段生活,母亲后来始终保持缄默不语,我也一直不敢触及这个敏感的话题,不敢触碰那埋在心底深处的永远无法愈合的痛!

转年,轮到我们68 届的知青上山下乡,那一年我们这一届有不少进工厂的名额,我因为家里的原因报名去了云南兵团,临走前造反派特批了母亲3 天假,回来帮我收拾行装,于是我授母命去东四寄卖行,当掉了她唯一的一件皮大衣和两只大玻璃花瓶,这应该是当时家里最值钱的几样东西了,母亲拿着换回的30 元钱,给我买了一身绒衣裤,还有一些肥皂和卫生纸等下乡用的物品。出发那天,北京站里人山人海,车厢里、站台上到处都是攒动的人群,就在汽笛拉响、车轮开始滚动的那一刻,那炸雷般的声响淹没了整个站台,我强忍着泪水,使劲将头探出窗外,拼命地向外摇着手,此刻一起来送行的亲戚已哭成了泪人,不停地用手擦抹着眼睛,而一旁的母亲却依旧镇定地站在那里,向我高高地挥动着手臂,摇着摇着,随着列车的轰鸣,人渐渐地变得越来越小,也变得越来越模糊……

就在我离京的三个多月后,母亲也去了团泊洼的“五七”干校。北京,只留下了一个空荡荡的家。

在云南的那些日子,生活很艰苦。一个月工资22 元钱,每月女生一般只要6 元钱的伙食费就够了,剩下的钱没处花,因为当时边疆的物资很匮乏,商店里连个针头线脑都买不到,几乎没有什么食品,而平时的伙食又缺乏油水,时间一久,人就显得特别馋。有一次,我在给母亲的信中随意说了句:“我都快忘记苹果是什么味儿的了。”没想到几个月之后的一天,我竟然意外地收到了一张母亲寄来的包裹单,当我打开已经破损了的包裹时,几个坏了的大苹果赫然从里面滚了出来,那包里还装了一袋浸透了煤油味儿的肉松和一袋麦乳精。要知道那时的交通很不方便,从北京到西双版纳,火车倒汽车,光单程路上就需要七天时间,所以一个包裹从寄出到收到,一两个月是常态,再加上山高路远,一路的颠簸和折腾,到我们手里大部分都没有太好的下场。所以尽管那次没能吃上垂涎已久的苹果和肉松,我还是为自己大大地庆幸了一番,毕竟没有全军覆灭,最终落下的这袋麦乳精也还是可以用来解解馋的!若干年后,这件事又被重新提起。有一天,邻居沛阿姨来家里闲聊,无意中说起“五七”干校的那些事:“你知道嘛,那次你妈听说你想吃苹果,周末都没顾上休息,特意跑到小卖部给你买了好几斤大苹果,顶着大太阳,跑到十几里路以外的邮局给你寄包裹,这么远的路,我们光是走都觉得很累,何况你妈还提着这么沉的东西!”谁能想到母亲为了我一句无心的话,竟跑了这么远的路,就是为了能让我吃上一口苹果啊!我无语了,悄悄地望着母亲,心中盛着满满的爱!

“文革”结束以后,母亲的问题得以澄清和解决,重新回到了工作岗位,之后我也回到了北京,一家人终于团聚。后来听说母亲被隔离审查时被造反派扣压的工资也全部得到了归还,我当时还真为之高兴了一阵子,毕竟那也是一笔数目不算太少的收入,谁知母亲竟淡然地告诉我说她已将这笔钱全部上交了党费,而且没有丝毫犹豫的样子。

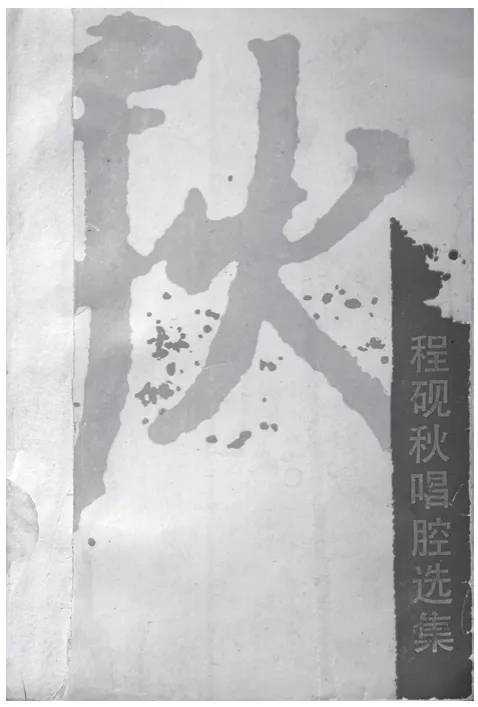

“受人之托,忠人之事”是母亲做事的原则。“程砚秋先生交给我的工作,我一定要把它完成好。”母亲如是说。这句话也一直成为母亲心中为之追求的目标的原动力。但事情往往是说起来容易做起来难,要搞研究工作必须先要有资料,可那时的老艺人都是口传心授,口口相传,没有留下现成的曲谱。巧妇也难做无米之炊!而母亲并没有因此而动摇,为了那句承诺,她甘愿从最基础的资料工作做起。50年代末期开始,她着手收集程先生的音响资料,从北京跑到上海,再跑到杭州,从广播电台再到私家做采访、收集挑选资料,着实来回折腾了不少时间。70年代初期母亲从“五七”干校回来后,被调去做《京剧大百科》的词条工作,但她始终不忘己任。70年代中后期,她便利用业余时间开始了对这些音响资料的记录和整理,为了方便记谱,她曾一度索性住在了办公室里,每个晚上和周末的时间几乎都是在那里度过。后来才从单位借了一台L-601 电子管的开盘录音机抱回家,于是,天天下班回来就以录音机为伴,一句一句、一个音一个音反复地听,反复地推敲和琢磨,每一个腔、每一个装饰音都要仔细地核对和修改后再记录成谱,直到满意为止。就连拉的胡琴和敲的锣鼓,她也要一一记录下来,哪怕是过门中的一个小小的“花”都不肯放过,力求在她笔下所呈现出来的曲谱能最大限度完整、真实地还原和展现程先生的唱腔艺术及其特点。功夫不负有心人,经过几年的艰苦奋斗,母亲终于完成了程先生所选唱腔的全部记谱工作,于1988年由人民音乐出版社正式出版了《程砚秋唱腔选集》,她也因此成为戏曲音乐第一个采用双行记谱的人。之后,她又完成了《程砚秋艺术评论集》的编写工作,但没想到的是出版却成了问题,因为那时许多出版商对此并不看好,认为艺术评论这类书籍的销量太小,没有市场自然就没有多少经济效益。这一耽搁就是好几年,这期间光是文章中的曲谱就被丢失过三次,个中的艰辛与坎坷只有母亲自己知道。后来是京剧基金会的马少波同志得知了此事,才在他的鼎力支持和帮助下,交到中国戏剧出版社,最终得以完成,前后历经八年的艰苦“抗战”,这本书终于在1997年得见了天日。

母亲工作照

《程砚秋唱腔选集》

《程砚秋艺术评论集》

母亲生活照

母亲做事一向认真严谨,一丝不苟。为了完成“前海学派丛书”戏曲音乐卷这部分的论文,她从90 多岁一直努力耕耘到了100 岁,至今还在坚持不懈。很多朋友都一再劝她:这么大岁数了,不要再改了,过去写的东西那都是历史的产物,是什么样子就是什么样子了。可她就是不听。在她看来,50年代正值新中国成立初期,搞研究工作没有太多的资料可循,特别是关于戏曲音乐方面,它不像是搞历史的还有史书可查,戏曲音乐包括中国音乐在内能查到的文字资料并不是很多,而且他们那个年代的人很少有机会去听西洋歌剧,也没有条件去接触更多的西洋音乐,仅凭着有限的资料和以前在音乐学院学的那些知识是远远不够的。新中国成立初期的白手起家无疑在客观上使他们受到了一定的限制,而且到现在已经是时隔六七十年了,再回头看过去所写的文章就感到要补充的内容还很多,况且时代是在不断地向前发展的,在发展的过程中也会不断地产生新的事物、新的思想、新的问题,需要人们不断地去认识、更新、研究和解决,正因为如此,她认定了要对自己负责,要对事业负责,要给社会留下更多有用的东西。因此她借着这次院里做“前海学派丛书”的东风,对自己过去所写的文章作了一次全面的整理和修改。她为了搞清一个问题,不惜花大量时间去查阅书籍、记录卡片,整天把自己关在屋子里闷头工作。年纪大了,记性不好,就做笔记;眼睛不好,看不清楚字了,就停下来歇一歇;脚坐肿了,就站起来走动走动;身体不舒服了,休息两天再接着干,似乎没有什么困难能挡得住她。她对文章中所讲述的一些人或事,哪怕是一条很不起眼的消息都力求准确无误,包括时间、地点、出处以及内容等等,自己查不到的资料就让我们帮她上网去查,或去网上买二手旧书回来查,想方设法地找各种史料来做佐证,她甚至发动外孙女去国家图书馆、北大图书馆帮助她查找民国时期的旧报纸,务使每一个问题都能落到实处,不留疑问,大有一副打破砂锅追到底的架势。她现在的文章都是不知经过了多少次的修改,光是笔芯都用了不下几十支!她以百岁的高龄,仍在坚持不懈地努力,为的就是中国戏曲声乐的蓬勃发展,从而建立起中国自己的戏曲声乐学派。

母亲的这种做事认真的态度一直贯穿到她的生活中。特别是在她老年的时候,平时的日常起居都有着一定的规律,从起床、吃饭到睡觉、吃药都是按部就班。她的东西从不随手乱放,用完之后必收好放回原处。虽然她现在年事已高,却依然保持着这种整洁的习惯,即便是睡觉也要把脱下来的衣服叠好放整齐,铺不动床盖了,就请护工帮着她叠好,起来之后再铺平整。她洗的衣服都是晾时抻一抻,之后再平平展展地收回去,哪怕是一条小小的手巾也是如此。小时候母亲常说,衣服破了一定要及时补上,“穿穷不穿破”,即便是穿再旧、补丁再多的衣服,也要把它洗得干干净净,穿得整整齐齐的,这样人看上去才显得干净、利索、有精神。记得以前住四合院的时候,母亲还时常指着黄克保阿姨晾在院子里的衣服对我说:“你看,黄克保阿姨的衣服就洗得特别干净,她洗完的衣服纱子都是透亮的。”做什么事情都应该像这样,既然要做,就一定要做好。她的这些习惯在有的人看来似乎是有点强迫症倾向,但其实这就是母亲的一贯作风:踏实、认真、一丝不苟。

与家人、朋友合影

母亲为人正直坦荡、光明磊落。记得70年代末期,朋友曾介绍我认识了一个住在东四的裁缝,那时因为常到她家里去做衣服,有一次我就送了她两张内观的电影票,一方面是为了表示感谢,另一方面也是想拉近关系。母亲知道这事以后非常生气,把我好一顿批评,她告诉我做人要本分、正直、坦坦荡荡,不做拉拉扯扯的事,叫我不要去学社会上的那些不良风气,不搞歪门邪道。其实这件事在现在看来可能根本就算不上是个什么事,甚至还有点小题大做之嫌,但母亲从来就不喜欢搞这些,我也自觉这种做法非君子所为,从此吸取教训,做人做事还是要光明磊落,行得正、走得直。

母亲在经济上特别是在接触到钱的问题上特别敏感,讲求公私分明,公是公、私是私,绝不混淆,这是她的原则。她一直以来也有着记账的习惯,一方面可能是年轻时为了管家过日子,年纪大了为了防止老年痴呆(当然现在这个年纪已经不记账了)吧,而更重要的一方面则是要有意识地养成公私分明的意识和习惯。母亲是这样要求自己的,也是这样教育我的。记得有一回大概是八几年的时候,我在上海的一个表妹给我寄来40 元钱,托我在北京给她买一件衣服,于是我买好衣服给她寄了回去,过了一段时间,表妹来信问我是不是买衣服还有剩余的钱?我这才想起还有零钱没有还给人家,为了这件事母亲把我狠狠地批评了一顿,她告诉我说,人要活得清清白白,过手的钱财、账目一定要记清楚,不能马马虎虎,更不能稀里糊涂,占人家的小便宜就更不可取,这件事看上去虽小,钱也不多,但“小洞不补,大洞一尺五”,现在不注意小节将来会犯大错误。她还跟我说,马远叔叔在干校的时候管理那么多人的大食堂,但他所有的账目每一笔都记得很清楚,有条有理,从来不乱,不论什么时候谁来查他的账,都一分一厘不会错,她要我向马远叔叔那样清清白白地做人,认认真真地做事。母亲的这些话像烙印似的一直深深印在我的心里,从那时起我便把公私分明作为自己的一条不可逾越的戒律。这也算是吃一堑长一智了吧,人就是要在不断的修正和完善自己中才能逐渐成长起来。

母亲非常关心时事政治,关心国家大事。每晚除了看中央电视台的《新闻联播》外,《焦点访谈》《海峡两岸》《今日关注》《国际时讯》等都是她的最爱,她还时常把她看到的、听到的那些有关国内、国际时事讲给我们听,教育我们不要两耳不闻窗外事,一定要关心国家和国际上的大事情。有一回,我们用手机让她跟在美国留学的外孙女说说话,结果她却掏出一张事先准备好的写满字的纸,对着大洋那头的外孙女逐字逐条地传达起了江泽民同志的讲话精神,时刻都不忘做好党的宣传工作。母亲还会时常光顾戏曲和音乐频道的节目,关心和了解戏曲和音乐的发展及现状,年纪再大也要与时俱进,跟上时代的步伐不掉队。她还对体育频道情有独钟,特别喜欢看球赛,但她只看那种打得赢的球,她能说出兵乓球和女排很多队员的名字,她有时甚至于为了看一场比赛竟然连饭都忘了吃,说她是乒乓球和女排的忠实粉丝还真是一点都不为过。现在,即便是到了百岁的高龄,每日除了改写她的文稿外,母亲休息时还会翻翻杂志、养养花,有时也会和老友们聊聊天,照样是忙得不亦乐乎。

母亲常常教育我:做事要有原则,违反原则的事不能做,不能牵就。要严以律己、宽以待人,不要斤斤计较,要学会容人,等等。母亲所给予我的还有很多很多,是我一辈子都受用不完的。

前段时间母亲曾对我说,等把手头上的工作做完了,还想再写两篇关于戏曲音乐方面的文章。我惊住了!不能不为她的这种精神所折服,我只有默默地为她祈祷,祝愿她身体永远康健,祝愿她的愿望得以实现!