肾上腺区嗜铬细胞瘤与肾上腺皮质腺瘤CT特征对比分析

2020-05-15谷伟军刘颖姝刘义欣李乐乐杨国庆巴建明吕朝晖母义明窦京涛阑解放军总医院第一医学中心内分泌科北京008兴安盟人民医院普通内科内蒙古乌兰浩特700辽宁省大连市中心医院内分泌科辽宁大连首都医科大学附属北京世纪坛医院北京0008首都医科大学附属北京儿童医院内分泌遗传代谢科北京000解放军总医院第一医学中心放射科北京008

陈 微,谷伟军,刘颖姝,刘义欣,彭 璐,李乐乐,杨国庆,杜 锦,巴建明,吕朝晖,母义明,窦京涛,林 阑解放军总医院第一医学中心 内分泌科,北京 008;兴安盟人民医院 普通内科,内蒙古乌兰浩特700;辽宁省大连市中心医院 内分泌科,辽宁大连 0;首都医科大学附属北京世纪坛医院,北京 0008;首都医科大学附属北京儿童医院 内分泌遗传代谢科,北京 000;解放军总医院第一医学中心 放射科,北京 008

肾上腺区占位是指发生在肾上极及其毗邻区域腹膜后间隙的占位。占位可起源于该区域的各种组织脏器,包括肾、肝、胰腺、肾上腺,以及腹膜后脂肪、筋膜、肌肉、血管、神经组织、淋巴组织、残留胚胎、疏松结缔组织。其组织起源繁杂、占位体积大、相邻结构不清,为临床工作中诊断及治疗方案的选择带来了挑战。近年来肾上腺区占位日益多见,本团队研究发现肾上腺区占位术后病理囊括了嗜铬细胞瘤、副神经节瘤、肾上腺皮质腺瘤、节细胞神经瘤、神经鞘瘤、肾上腺囊肿、髓样脂肪瘤、转移癌等15种,其中皮质腺瘤所占比例最高,其次为嗜铬细胞瘤[1-2]。嗜铬细胞瘤主要分泌儿茶酚胺[3-4],高儿茶酚胺致患者严重的心、脑、肾损害或因突发严重高血压而导致危象。但如能及时、早期获得诊断,其就是一种可治愈的病变。典型的嗜铬细胞瘤根据其临床表现和化验、检查容易明确诊断,但部分寂静型无明显代谢产物增加,仅表现为影像学异常,所以影像学对于嗜铬细胞瘤的诊断起到重要的作用。CT在国内县级医院已普及,成为临床中普遍应用的影像学检查方法。但目前肾上腺区嗜铬细胞瘤CT影像学特点的相关研究较少,本文拟总结对比肾上腺区嗜铬细胞瘤与皮质腺瘤的CT特征,寻找切点,为明确诊治嗜铬细胞瘤提供依据。

资料与方法

1 资料来源 选取2008年1月- 2018年1月以肾上腺区占位不能明确组织来源,收入解放军总医院第一医学中心内分泌科住院进行评估的患者。纳入标准:1)以肾上腺区占位就诊,影像学不能明确组织来源,经过解放军总医院第一医学中心内分泌科住院评估;2)有病理结果。最终嗜铬细胞瘤108例、皮质腺瘤50例。本研究以皮质腺瘤作为对照组,比较嗜铬细胞瘤及副神经节瘤(pheochromocytoma and paraganglioma,PPGL)与其的CT影像区别。

2 研究指标 患者的一般临床特征,包括年龄、性别、体质量指数(body mass index,BMI)、占位侧别、肿瘤直径。主要记录CT直径、密度、平扫及增强后CT值。所入选158例患者均行CT检查,27例嗜铬细胞瘤和23例皮质腺瘤报告中有平扫CT值;嗜铬细胞瘤14例和皮质腺瘤16例有增强后CT值。

3 统计学处理 采用SPSS25.0软件进行统计分析。符合正态分布的定量资料以表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验。此外,采用ROC曲线评价不同诊断指标的诊断价值并找出最佳切点值。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 两组一般情况比较 嗜铬细胞瘤及副神经节瘤与皮质腺瘤两组性别、年龄无统计学差异(P>0.05),PPGL患者BMI小于皮质腺瘤组(P<0.001);嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组左侧占位比例高于皮质腺瘤组(P<0.001)。嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组直径大于皮质腺瘤组[(6.46±0.24) cm vs(4.55±0.28) cm,P<0.05](表1)。

2 两组CT平扫特征比较 嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组影像主要表现为不均匀密度(78.7%),皮质腺瘤组主要表现为低密度(72.0%)。嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组平扫CT值(32.26±2.07 HU)显著高于皮质腺瘤(12.11±4.25 HU)(P<0.01)(表1,图1)。

3 两组CT增强特征比较 增强后嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组主要表现为不均匀强化(84.8%);皮质腺瘤组表现多样,包括不均匀强化(50.0%)、均匀强化(26.0%)和异常强化(24.0%),两组差异有统计学意义(χ2=11.402,P<0.001)。嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组增强后CT值(58.57±3.628 HU)依然高于皮质腺瘤组(40.35±5.105 HU)(P<0.01)(表1,图 2)。

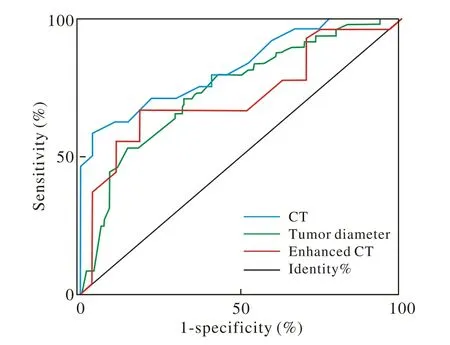

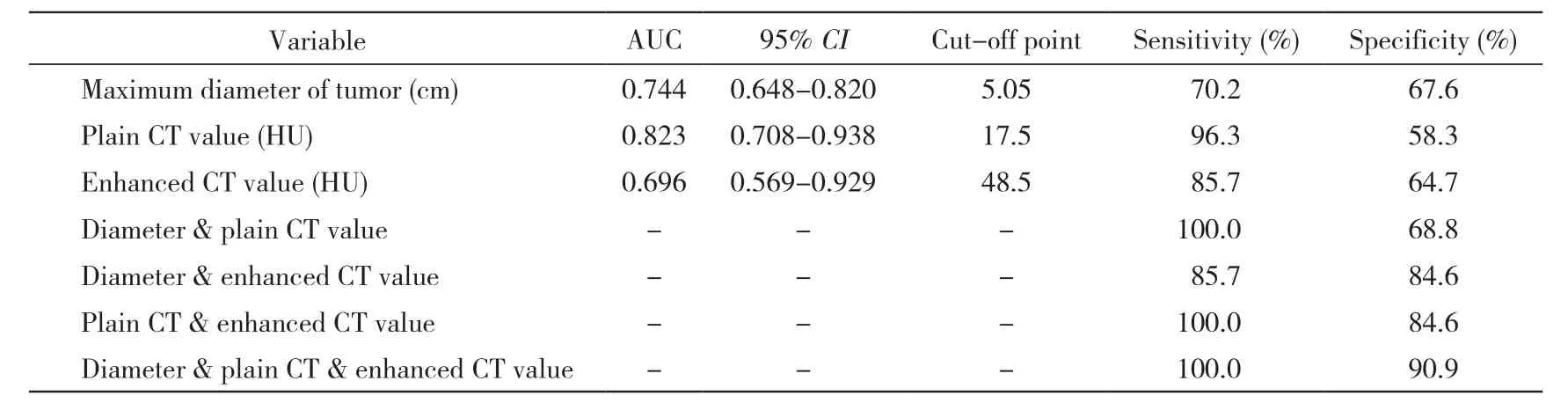

4 肿瘤直径、平扫CT值和增强后CT值的单独应用 以嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组为阳性样本,以皮质腺瘤组为阴性样本,采用接收者工作特征曲线(receiver operation characteristic,ROC)建立肿瘤直径、平扫CT值和增强后CT值单一指标的诊断分析模型。ROC分析结果显示,这3个指标具有一定的对嗜铬细胞瘤及副神经节瘤的预测、发现、诊断价值,ROC-AUC分别为0.744、0.823、0.696。肿瘤直径最佳切点为5.05 cm,诊断嗜铬细胞瘤敏感度为70.21%、特异度为67.59%;平扫CT值的最佳切点为17.5 HU,敏感度为96.3%、特异度为58.3%;增强CT值的最佳切点为48.5 HU,敏感度为85.7%、特异度为64.7%。分析结果列于表2,ROC曲线见图1。

图 1 CT诊断嗜铬细胞瘤及副神经节瘤的ROC曲线Fig. 1 ROC curves of different CT parameters in diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma

表1 两组一般资料和CT特点比较Tab. 1 Comparison of clinical characteristics and CT features between the two groups

表2 ROC分析结果及敏感度、特异度Tab. 2 Analysis results of ROC, sensitivity and specif i city

5 肿瘤直径、平扫CT值和增强后CT值的联合应用 采用临床实用的综合联合诊断模式:仍使用各指标的诊断阈值,这3个指标有2个以上同为阳性或阴性时做阳或阴性诊断,亦结合进行复测。若复测结果不变,则结合专业实践及医师观点进行诊断并侧重考虑:阳性诊断参考平扫CT值(其敏感度较高),阴性诊断参考肿瘤直径(其特异度较高)。分析结果显示,肿瘤直径、平扫CT值和增强CT值的联合应用对嗜铬细胞瘤及副神经节瘤的预测价值较高;敏感度和特异度分别为100.0%(6/6)和90.9%(10/11);其次为平扫CT值和增强CT值的联合应用,敏感度和特异度分别为100.0%(6/6)和 84.6%(11/13)。见表 2。

讨 论

肾上腺区解剖结构特殊,此部位占位牵涉组织广泛,是临床工作中诊治的难点。国内外研究发现此部位占位嗜铬细胞瘤比例高[1,5]。嗜铬细胞瘤由于分泌儿茶酚胺等活性物质导致血压波动,易导致心脑血管风险,严重时致死。手术是嗜铬细胞瘤首选治疗方案,但前提是术前明确诊断,进行充分的术前准备,为手术打好基础。典型的患者有明显的头痛、心悸、多汗症状,是嗜铬细胞瘤高血压发作时最常见的三联征,对诊断有重要意义[3]。此部分患者结合血尿儿茶酚胺明确诊断不难。国外文献显示还有部分患者儿茶酚胺少量分泌或间歇性分泌,患者无任何临床症状[6]。儿茶酚胺在此类患者中的敏感度仅为75%[7]。我们以往的研究显示临床诊断为无功能瘤患者中,7.4%经术后病理诊断为嗜铬细胞瘤[8]。此部分患者临床诊断困难,此时影像资料可为诊断提供重要依据。嗜铬细胞瘤的影像检查方法有B超、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、间碘卞胍(MIBG)扫描、生长抑素受体显像、18氟-脱氧葡萄糖正电子发射断层扫(18F-FDG-PET/CT)。由于肾上腺区特殊的解剖结构,位于腹膜后部位较深,B超对其诊断价值有限;MRI、MIBG、生长抑素受体显像、18F-FDG-PET/CT等检查项目仅少数三级以上医院具备检查能力,在临床上应用范围较小;而CT使用广泛、经济,并能提供较好的空间分辨率,其诊断肾上腺占位敏感度高达88% ~ 100%[4-5]。国内外指南均将CT作为肾上腺影像学检查的首选。

本资料结果显示,嗜铬细胞瘤及副神经节瘤位于左侧居多,而皮脂腺瘤则右侧更常见,有关铬细胞瘤在肾上腺侧别的优势国内外研究均不同[9-11]。我们的发现是否反映客观事实还需要更大样本量的研究来验证。

嗜铬细胞瘤及副神经节瘤瘤体直径显著大于皮质腺瘤组,按我们计算出的切点,直径>5.05 cm就要重点考虑嗜铬细胞瘤,但直径小于此值也不能除外嗜铬细胞瘤。我们以往研究发现嗜铬细胞瘤最小直径为2.13 cm[9];国外报道嗜铬细胞瘤直径的中位数为4.4 cm,66%肿瘤直径<5 cm[5]。本组嗜铬细胞瘤及副神经节瘤瘤体直径2.4 ~ 18.5 cm,直径≤5 cm者共35例,占嗜铬细胞瘤组的32.4%。因此瘤体直径仅是判断占位是否是嗜铬细胞瘤及副神经节瘤的一个重要指标,而非金标准。

国外文献提示嗜铬细胞瘤瘤体影像密度可以表现为均匀实性密度,但多为直径<3 cm;高达70%以上病变出现坏死、出血、条状分隔影、囊性变,典型者表现为中心囊变区[12];而皮质腺瘤多表现为均匀密度[13]。我们发现嗜铬细胞瘤及副神经节瘤在平扫过程中主要表现为不均匀密度,而皮质腺瘤多表现为低密度;增强后嗜铬细胞瘤组主要表现为不均匀强化,皮质腺瘤组表现多样,不均匀强化、均匀强化、异常强化比例差异不明显,但两者缺乏明确的界限。当直径和密度等指标不能帮助区分占位性质时,结合CT值可以帮助我们更好地鉴别。关于应用CT值来做辅助诊断,国内有研究以平扫CT值29 HU为诊断切点,诊断嗜铬细胞瘤的敏感度为100%,特异度为84.7%;若以增强后CT值54 HU为切点来区分腺瘤和嗜铬细胞瘤,其敏感度为97.8%,特异度为76.7%[14]。荟萃国外多个指南结果,国外推荐以平扫CT值≤10 ~ 15 HU作为皮质腺瘤的诊断标准,20 ~ 40 HU则为嗜铬细胞瘤,但也同时指出有少数皮质腺瘤的平扫CT值可达20 ~ 40 HU;增强后皮质腺瘤的CT值在80 ~ 90 HU;增强后嗜铬细胞瘤CT值>100 HU为切点,敏感度为85% ~ 95%,特异度70% ~ 100%[2-3,15]。我们研究结果显示以平扫CT值17.5 HU和增强CT值48.5 HU为切点,诊断嗜铬细胞瘤及副神经节瘤敏感度分别为85.7%和96.3%,略高于国外,而特异度分别为58.3%和64.7%,显著低于国外。上述结果提示,关于平扫和增强后CT值诊断嗜铬细胞瘤的切点仍有争论,且单纯平扫或增强后的CT值各有优势,两者结合可能最佳,若推荐单一值,则增强后的效能要强于平扫。本研究结果也显示平扫CT值与增强后CT值联合应用效果较好,敏感度和特异度分别为100.0%和84.6%。

本资料显示肾上腺皮质腺瘤组的BMI高于嗜铬细胞瘤及副神经节瘤组,可能因为嗜铬细胞瘤高儿茶酚胺的分泌,促进机体内储备能量物质的分解导致患者体质量下降,而皮质腺瘤患者中有12例为库欣综合征,高皮质醇血症导致患者体质量增加提高了对照组的BMI水平,这只是一个推断,需要更大样本量的研究来验证。

我们研究存在的问题:1)本研究系单中心的回顾性研究,可能不能完全反映国内整体情况;2)部分病例影像检查于院外完成,各个医院影像科书写报告内容、习惯及方式不同,很多报告没有平扫和/或增强CT值,有平扫和增强后CT值两组病例数均较少,可能导致结果偏倚。近年国外研究造影剂廓清率可以作为嗜铬细胞瘤诊断重要的影像鉴别手段[16]。国内瑞金医院也有过相关研究[17]。2016年欧洲肾上腺意外瘤管理指南中提到,当相对廓清率>40%,且绝对廓清率>60%时,则更倾向于皮质腺瘤[18]。我们资料中无此项数值报告,建议影像科报告平扫及增强CT注射造影剂后30 s、60 s、15 min CT值以及造影剂廓清率具体数值,更便于临床工作中的鉴别诊断。目前CT成像在嗜铬细胞瘤的鉴别诊断方面还有很多新的技术,协和医院研究结果提示如果遇到皮质腺瘤与嗜铬细胞瘤平扫及增强CT难以鉴别时,则可以借助软件对图像进行“CT纹理分析”,来提高诊断的准确率[19]。

综上所述,肾上腺区占位中,嗜铬细胞瘤及副神经节瘤与肾上腺皮质腺瘤高发,临床工作中鉴别困难,容易混淆。在进行鉴别诊断中要注意,患者占位侧别为左侧,BMI<24 kg/m2、肿瘤直5.05 cm、CT值在17.5 HU,增强后CT值48.5 HU时嗜铬细胞瘤及副神经节瘤的可能性更大。