促进我国消费需求发展的对策研究

——兼议小城市的消费潜力

2020-05-13朱骏锋

朱骏锋

(中共宣城市委党校,安徽 宣城 242000)

一、我国消费需求概况

(一)总体消费不足

2008年全球金融危机爆发,我国虽然没有在金融上遭受严重冲击,但长期以来依靠外需来支撑经济的发展模式还是遇到前所未有的挑战和考验。从2015年世界主要国家需求结构(见表1)可以看出,我国的最终消费率不仅远低于美、英、德等主要西方国家,与日本、韩国等亚洲国家也相去甚远。即使与经济发展水平相当的印度和巴西相比,也严重偏低。

表1 世界主要国家需求结构(2015年)

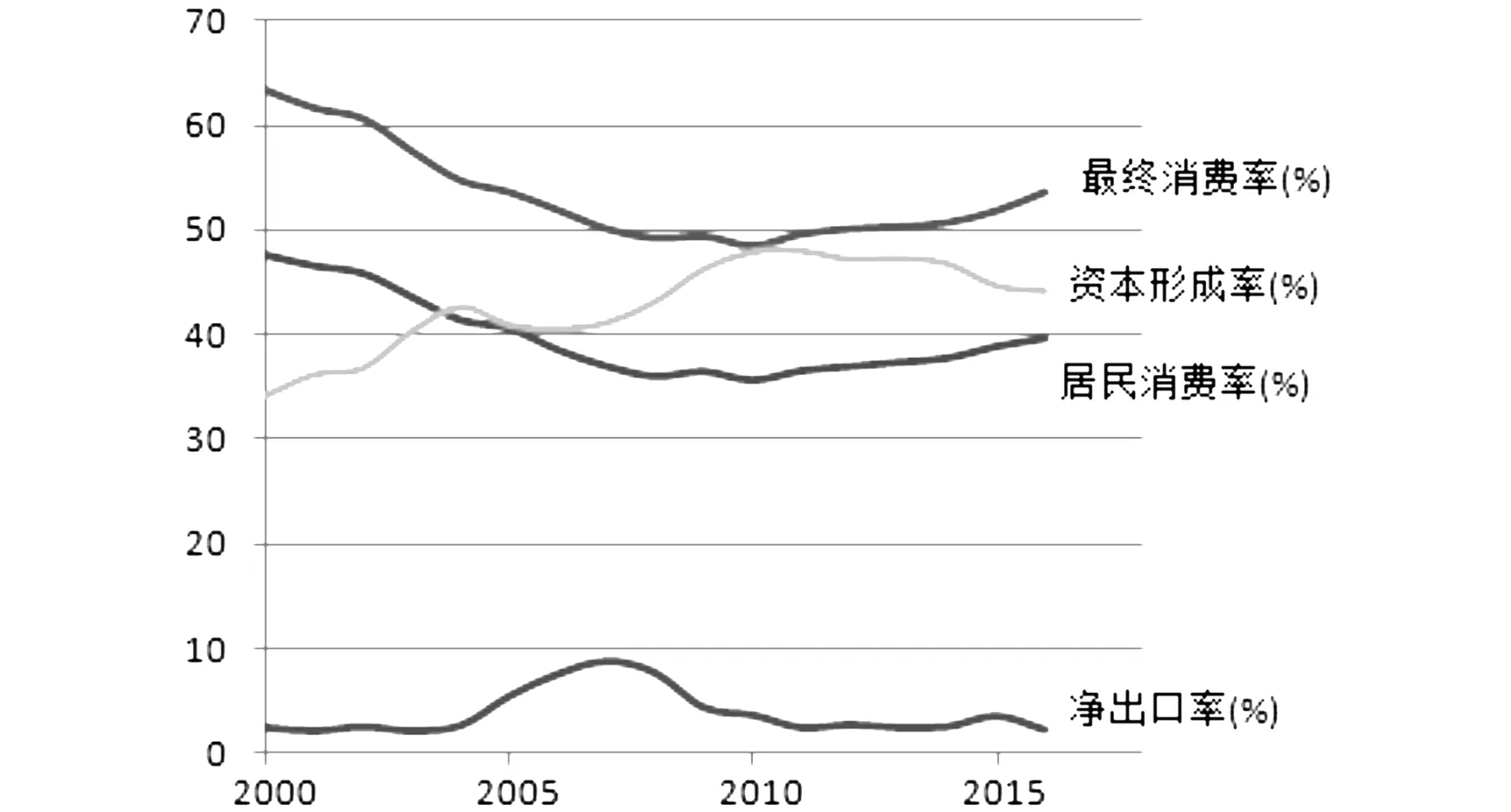

著名发展经济学家、世界银行前副行长霍利斯·钱纳里教授研究发现,人均国内生产总值达到1 000美元左右时,世界绝大多数国家的最终消费率数值普遍达到并超过70%。但从图1可以看出,中国最终消费率在2000年达到最高,为63.3%,从2000年到2008年,中国的最终消费率和居民消费率始终在下降,并在2008年达到最低点,分别为49.20%和35.97%,在不到十年的时间里,两者分别下降了14.1个百分点和11.6个百分点,之后略有回升,但和世界其他主要国家的消费水平相比,差距仍然很大。在资本形成率方面,从2000年后保持增长,2011年达到48%的最高点,之后略有下降,但仍维持在40%以上,都远远高于世界上其他主要国家。而净进出口率始终在2%之上,到2007年到达最高点,为8.7%,金融风暴之后持续下降并略有波动,但仍维持着贸易顺差。上述指标直接或间接反映了中国居民消费存在严重不足的现状。

图1 2000—2015年中国最终消费率、居民消费率、资本形成率和净出口率①

(二)区域消费不足

在总体消费水平不足的情况下,我们再把目光转向区域。在居民消费需求不足的问题上,从一二线大中城市到三四线小城市,均普遍保持了与整体趋势相吻合的趋同性。以宣城市为小城市代表,通过查询统计年鉴,计算出最终消费率和居民消费率(见图2)。图2数据显示,2000年至2016年间,最终消费率先开始下降,到2005年达到最低点36%,随后开始上升,截止到2016年,为45%;同时,居民消费率从2000年开始下降,2010年达到最低点27.3%,随后上升,截止2016年为33%。最终消费率和居民消费率近年来有所提升,但趋势较为缓慢,均低于国内平均水平。宣城市消费需求同样存在不足,且相对更低,不仅低于国际平均水平,还低于国内平均水平。因此,以小城市为局部的消费水平不足也是构成中国整体消费水平严重不足的因素之一。

图2 2000—2016年安徽宣城最终消费率、居民消费率

二、消费需求理论分析

(一)国外理论假设

国外学术界对于居民消费需求不足的理解,往往将其归因于居民的预防性及潜在性储蓄动机增强。凯恩斯在《就业、利息、货币通论》中指出:“有八种带有主观色彩的动机,②使人不以其所得用于消费。”在此前提下,对消费不足问题的研究产生了众多假说,比较主流的如凯恩斯的“绝对收入假说”、莫迪利亚尼的“生命周期学说”和弗里德曼的“持久收入假说”。凯恩斯的绝对收入假说指出消费与短期收入相关,即收入决定消费。当收入增加时,消费随之增加,但消费增长速度一般不会高于收入的增长速度,表现为消费的增量在收入增量中所占的比重是递减的,也就是所谓的边际消费倾向递减。很显然,“绝对收入假说”无法解释当前我国收入持续增加,消费率呈下降趋势,并严重低于国际平均水平的现象,也无法解释消费率略有回升的现象。莫迪利亚尼在“生命周期学说”提出:理性消费者通过预判一生能够获得的劳动收入和财产收入等收益安排自身消费支出,并期望能够保障人生各个阶段能够平稳消费,最终一生的消费支出和劳动收入和财产收入等收益收支平衡。对应的消费规律大体是,年轻时通过工作进行储蓄积累,即消费小于收入,为退休后收入小于消费产生负储蓄做好资金准备,因此,长期看平均消费倾向与边际消费倾向都相当平稳。这种假说能够部分解释中国高储蓄率的现象,但通过分析可以发现,中国绝大部分退休老人仍然维持着正储蓄,即储蓄大于消费。“持久收入假说”认为,消费者的消费支出并非由现期收入决定,而是由持久收入决定。理性消费者实现其效用最大化决策依据的是长期能够保持的持久收入水平。但从现实数据来看中国居民保持较高的储蓄率与现期的收入并没有直接关联,所以这种假说也无法解释中国消费需求不足的原因。

(二)国内理论解释

中国与西方国家存在文化差异以及不同的消费观念和消费思维,简单的用西方经济学的某种假说来解释中国需求不足、储蓄率高的原因会产生片面而难以说通的情况。基于此种状况,国内学者在基本理论假说基础上,进一步发展了更适用于本国国情的其他分析。如张辉等认为,由于存在中西文化差异,西方人对为后代储蓄的动机很少,而且存在高额的遗产税,而中国人则认为理应为后人谋福利,为了下一代更好的生活,需要多储蓄,这是基于生命周期理论进行解释,对于深层次原因并没有进一步解释。[1]聂建中等将国内消费群体分为低中高三类,以收入分配视角,对配合流动性约束和预防性储蓄进行了解释,同样只是说明了直接原因,并没有开展更深层次探讨。[2]王芳认为,中国消费需求不足是由于供需结构不适应、体制障碍无法破除和收入差距被拉大等原因造成的。[3]这些说法能部分解释需求不足的原因,但是还不够全面,还有一些基于人口结构转变、男女性别比例失调、金融市场不发达等不同角度来解释居民消费不足的文献。总的来说,中国消费不足的问题是个复杂体,并非一种理论解释可以总揽,在分析理论前提时应综合加以理解。

三、消费市场现实机制分析

当前,我国经济发展从高速增长转变为中高速增长,着重于高质量发展,导致消费结构在一定程度上发生变化。在前文理论分析的基础上,结合现实数据,着眼于消费市场现实机制分析,对于经济新业态下准确入手、扩大内需具有重要意义。

(一)要素市场扭曲抑制居民消费率增长

生产要素市场的发展是资源配置市场化中的决定性一环。然而,自2000年以来,我国要素市场扭曲问题一直没有得到有效解决,劳动力、资本等生产要素无法按照市场机制实现最优配置,因而产生的生产要素配置效率低下,使居民的消费行为和消费倾向受到抑制。

第一,长期存在金融抑制现象导致的金融市场扭曲,表现为我国官方利率至少比市场利率平均低50%或者更多,大部分低息贷款流入与政府相关的国有企业,这对居民消费行为和储蓄倾向产生了深远影响。[4]存款者通常是低收入者,而贷款者一般都是高收入者,在低利率政策下,就形成了穷人补贴富人的倒挂机制,从而导致收入分配恶化,而收入差距的扩大进一步抑制了居民的消费行为,从而降低了居民消费率。

第二,户籍制度导致我国劳动力市场处于二元分割状态。一方面,城乡分割导致社会身份的分层,进而造成社会资源的配置产生城乡乃至区域间的巨大差异,教育、社保、医疗等各方面保障的两级化直接或间接影响了城乡居民的生活质量,拉大了城乡收入的差距,抑制了居民消费;另一方面,城市化吸收了大量农民进入城市从事低端工种,但一纸户籍让他们徘徊在自由流动的边缘,无法享受当地的教育、医疗、住房等公共服务,在就业和信贷方面也受到歧视和约束,预防性储蓄动机自然上升,从而消费倾向和消费行为相应下降。有研究表明,非城市本地户籍人群的边际消费倾向比本地居民低了14.6个百分点,这意味着放宽户籍约束能够将非当地城镇户籍人群平均消费水平提高20.8%,居民总体消费水平能够提高2.2%。[5]

第三,房价上涨带来居民储蓄率的攀升。房地产和其他商品不同,既有投资属性,又有关系国计民生的消费属性。房产投资增加,会挤压消费,增加储蓄,由此产生挤出效应。研究表明,在我国35个大中城市中,几乎都出现房产投资挤占消费的挤出效应。[6]

(二)供给端没有配套消费结构的升级

随着经济增长和社会发展,居民在教育、医疗等方面的需求持续上升,而优质的教育和医疗资源主要由政府公共部门提供,且相对较少,需求大于供给,居民不得不为优质的教育和医疗资源储蓄。同时这些优质教育资源还促进了天价学区房的出现,导致其附近房价上涨,从而出现消费抑制的连带效应。正是因为产品市场垄断没有完全消除,抑制了居民消费倾向。

财政分权导致政府为发展经济、吸引投资方面投入更多精力和资金,提供优质基础设施、良好服务政策以及税收减免或补贴,这种政府投资性支出的上升将意味着在教育、医疗和社保等社会福利方面的支出将会将对较少,加剧了供需的不均衡,居民储蓄动机加强,居民消费被抑制。

(三)小城市服务供给落后

目前针对小城市消费需求方面的研究非常缺乏。相对于中等城市和大城市,小城市人口少,城区面积小。在城市化快速发展阶段,大城市超先增长规律开始作用,同期小城市的经济发展规模容易受到大城市超先增长的虹吸影响。但小城市数量众多,其居民消费问题不应被忽略。以宣城市所在的长三角城市群为例,小城市数量占其城市数量的60%以上,居民消费潜力的释放将是未来解决中国消费不足的一个局部关键。同时,近来兴起的“小镇青年”,其根本就是针对小城市及以下在文化产品上的强烈需求而来的。以宣城市为例,从第一部分可以看出,其居民消费率低于全国平均水平。从消费结构来看(见图3),宣城居民消费主要集中在食品上,其次分布在房租及休闲文化产品上,整体消费结构偏低。究其消费水平和结构可以发现,影响宣城市消费的关键要素除上述劳动力市场扭曲带来的可支配收入的限制,房产投资繁荣带来储蓄抑制等方面均存在外,还集中在小城市产业不丰富不发达导致的产品和服务的供给落后,影响消费欲望的阶段性下降。

图3 2016年安徽宣城居民消费结构图

四、促进消费需求发展的建议

综上,我国居民消费需求不足主要是由于要素市场发展不充分和公共政策体制机制不完善造成的,这也从供给面验证了我国主要矛盾的变化。促进国内居民消费,应做到以下几点:

(一)推进要素市场化改革

切实推进各种要素市场化,优化资源配置,发挥市场在生产力布局中的决定性作用,在持续增收的前提下夯实消费提高的基础,完善金融市场监管,为开放金融市场做好准备,减轻和扭转消费背后金融抑制的负面效应,缩小收入差距,提高居民消费倾向。

(二)加快公共服务供给均等化

在充分考虑当地经济发展水平和综合承载能力的基础上,逐步实现教育、医疗、住房、就业和养老等公共产品和服务等资源均等化,缩小城乡差距。鼓励和引导市场力量参与公共产品和服务提供,放宽社会资本进入限制,完善公共服务监管体制机制,帮助扩充优质公共服务资源、优化公共服务结构、提高公共资源质量效率,有效解决优质公共服务资源供需矛盾,使居民减少为享有优质公共资源而进行储蓄行为。

(三)降低房产投资的挤出效应

加快产业结构转型和财税体制改革,逐步将当地支柱产业从房地产向其他产业转移,积极发展当地优势产业,逐步弱化土地财政的挤压效应,加大民生支出,鼓励居民消费。

(四)提高产品服务供给质量

对于小城市而言,要促进居民消费需求,除了实施以上几点外,还要紧紧抓住“小镇青年”这个巨大的消费群体,针对其消费特点,拓宽消费渠道,提高产品和服务质量,着力于供给和需求双侧协调发展,实现消费增长和升级的长期可期性。

注释:

①数据分别对应消费、投资和出口占国内生产总值的比例,最终消费由居民消费和政府消费组成,其中居民消费占主导地位。

②第一,预防性动机,用于防止不测之变,通过储蓄财产来应对难以预料的变故;第二,替代动机,通过储蓄获得利息;第三,改善动机,为的是不断提高生活质量和品质;第四,生命周期动机,通过储蓄来预防将来的收入下降或者是支出增加;第五,独立动机,为了享有独立感或有所作为,能够实现财务自由;第六,就业动机,通过储蓄获得创业或是发展事业的资本;第七,遗产动机,将财产留给后人,为后代谋幸福,让后代生活美满;第八,贪婪动机,为了纯粹的积累而达到的一种满足感,以至于节省到不合理的程度。