吞咽功能障碍训练联合早期拔管对脑卒中气管切开患者吞咽功能康复的影响

2020-05-12黄营湘

黄营湘

广东省中山市人民医院康复医学科 528403

脑卒中患者发生相关并发症的可能性比较高,吞咽功能障碍便是其中之一。相关调查数据显示,急性脑卒中发病后,吞咽功能障碍发生率为40%~70%[1]。多数脑卒中患者,早期普遍合并不同程度的呼吸功能障碍,及时采取气管切开治疗,是提升治疗效果、保证患者生命安全的重要手段。但是,气管切开治疗后,长期留置气管切开套管,容易引发相关并发症,进一步加重吞咽功能障碍[2]。因此,对于气管切开治疗的脑卒中伴吞咽功能障碍患者,必须于早期采取相应的康复性训练,配合相应护理管理,以此改善患者的健康状况。本文纳入我院收治的行气管切开治疗的脑卒中吞咽功能障碍患者34例,对其实施吞咽功能障碍训练联合早期拔管干预的效果展开分析,情况如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月—2018年12月在我院接受气管切开治疗的68例脑卒中伴吞咽功能障碍患者,根据随机数字表法分为对照组和观察组,每组34例。对照组:男18例,女16例;年龄45~78岁,平均年龄(58.46±5.37)岁;病程31~64d,平均病程(51.03±5.04)d。观察组:男20例,女14例;年龄43~75岁,平均年龄(58.38±5.32)岁;病程30~62d,平均病程(50.89±4.97)d。上述资料组间比较,经SPSS21.0统计软件包分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)经CT、MRI等检查确诊;(2)洼田饮水实验评价≥2级;(3)签署知情同意书;(4)经医院伦理委员会批准。排除标准:(1)原发性口腔、咽喉等疾病引发的吞咽功能障碍者;(2)完全性失语者;(3)精神和认知功能障碍者;(4)基本资料不全者。

1.2 方法 对照组患者给予常规性的护理管理干预措施,即实施相应的健康教育、饮食指导以及对症支持处理、常规气管拔管等。观察组除了给予常规护理干预外,还实施吞咽功能障碍训练联合早期拔管:(1)吞咽功能障碍训练:①体位调整:在进食时指导患者正确的体位,保持直坐或者45°半坐位。②口唇腮部训练:指导护着将口张开,训练者用食指、中指和大拇指配合按摩双侧咬肌,嘱咐患者变换做噘嘴、鼓腮、咂唇等动作,对口唇、牙龈、软腭等部位进行按摩。10次/组,3组/d。③舌部训练:进行舌部训练释放,引导患者逐渐掌握舌部运动的动作要领,叮嘱患者完成伸舌、缩舌、左摆、右摆等动作。若患者舌肌无力,则用纱布将舌尖包裹,训练者用手指轻轻协助完成上述动作,10次/组,3组/d。④刺激训练:将适量食用白醋和白开水,按照1∶3的比例混合摇匀,将棉签浸湿轻轻擦拭于双侧颊部及舌部,2次/d。⑤物理性治疗:使用神经肌肉电刺激治疗仪进行刺激,刺激强度以患者感到有搔抓感为止,2次/d。(2)早期拔管:①待患者生命体征平稳,无相关感染、咳痰等症状,呼吸道能自主有效清理时,即可进行拔管。②采用适堵管后直接拔管法,于拔管前给予适堵管。以患者的实际情况为依据,可适当将留置管直径的1/3左右进行封堵,然后对患者呼吸情况进行观察,若24h内患者呼吸状况正常,则可进一步考虑将留置管全部封堵,之后继续观察24~48h,期间对患者进行拍背、雾化吸入、口鼻腔分泌物清除等干预,确保患者呼吸道处于畅通状态。患者在拔管后,生命体征、血气分析指标等应确保平稳。

1.3 观察指标 (1)比较两组吞咽功能障碍恢复情况,评定标准:干预后洼田饮水实验[3]评级为1级,吞咽功能障碍显著改善为显效;干预后洼田饮水实验评级为2级或者较干预前改善2级为有效;干预后吞咽功能障碍几乎无改善或者洼田饮水实验评价2级以上为无效。总有效率为显效率和有效率之和。(2)对比两组拔管时间及平均拔管时间。(3)对比两组并发症发生情况。

2 结果

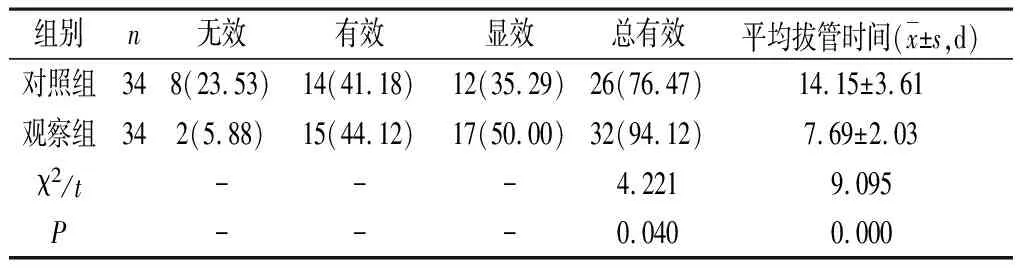

2.1 两组吞咽功能障碍恢复情况比较 观察组吞咽功能障碍恢复总有效率高于对照组,观察组平均拔管时间早于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组吞咽功能障碍恢复情况比较[n(%)]

2.2 两组相关性并发症发生率比较 观察组相关性并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.660,P=0.031<0.05)。详见表2。

表2 两组相关性并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

吞咽功能障碍是脑卒中患者的常见并发症,而长期留置气管,则在一定程度上加重了吞咽功能障碍,导致患者的健康水平下降,影响气管切开术后的恢复进程[4]。因此,必须采取相应的措施加强干预,促进患者康复进程的同时,也消除患者吞咽功能障碍的问题。

传统的气管切开拔管,往往选择在患者意识清醒、生命体征平稳以及咳嗽发射良好等情况出现后进行,尽管这最大限度地保证了患者的安全,但是却延长了气管留置的时间,间接地诱发了气管出血、气管狭窄、气管食管瘘等并发症的发生[5]。早期拔管不同于传统拔管,在拔管时机的选择上,早期拔管并不一定要在患者意识清醒后实施,若患者生命体征平稳、咳嗽反射少、痰量减少、能自主有效地清理呼吸道等条件满足,经评定后符合要求,即可实施拔管[6]。研究表明,早期拔管可有效地降低肺部感染、吸入性肺炎、支气管痉挛等并发症的发生,并且置管时间的缩短,更能够提升患者的舒适度,促进患者恢复[7]。本文结果显示,观察组平均拔管时间和并发症发生率,均少于(低于)对照组(P<0.05),说明了早期拔管的确可降低并发症发生率。早期吞咽功能障碍训练,噘嘴、咂唇、鼓腮、舌肌训练等训练内容,能够对咽喉部的肌肉形成刺激,为咳嗽反射奠定基础,同时对双侧脸颊、咬肌、软腭等进行训练或按摩,以及刺激性训练的实施,能够促进患者胃肠道消化液的分泌,不仅有效保护了胃黏膜,还很好地促进了消化功能的恢复[8]。本文结果显示,观察组吞咽功能障碍恢复总有效率高于对照组(P<0.05),提示了吞咽功能障碍训练的有效性。

综上所述,吞咽功能障碍训练联合早期拔管的应用,对脑卒中气管切开吞咽功能障碍患者吞咽功能的恢复有着积极的作用,可减少相关并发症的发生,缩短气管切开的时间,具有较高的应用及推广价值。