企业内部控制的“宪法化”隐喻与自发社会秩序研究

2020-05-11牛艺琳高发雷

牛艺琳 高发雷

【摘要】作为企业内部控制的一种隐喻,以“鞍钢宪法”、华为基本法和华侨城宪章为代表的内部控制“宪法化”,体现出的人本经济思想与“限政”思想,为提高企业的反脆弱能力贡献了一个重要思路与方法。通过把哈耶克的社会理论思想引入企业内部控制“宪法化”隐喻理论架构,解构企业整体秩序的组成部分即组织秩序和自发秩序,并应用良性自发秩序形成的知识论基础与法理学基础,重点分析作为企业一般性规则的内部控制“宪法化”对企业自发秩序应对“无知”状态和企业经营混沌状态的重要作用。

【关键词】内部控制;宪法化;自发社会秩序;哈耶克;反脆弱能力

【中图分类号】F276 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)07-0109-7

一、引言

鞍钢、华侨城、华为分别是我国钢铁业、旅游业和信息领域的重点企业。鞍钢作为特大型钢铁公司之一,是我国钢铁工业的“长子”;华侨城是国资委直接管理的大型中央企业,其拥有的三大主营业务即旅游、房地产、通讯电子分别位居行业前列;华为现已成长为通讯设备制造商中的佼佼者。这三家企业根据自身的发展和成功经验凝结而成的三部企业“宪法”,分别总结了计划经济时代和市场经济时代国企和民企经营管理的经验智慧和大胆创新,影响了并将继续影响其自身、中国企业乃至全球企业。我国的改革开放推进到今天,用查尔斯·达尔文在《物种起源》[1] 中对“丛林法则”的经典论断即“存活下来的物种是那些对未知变化做出最积极反应的物种,而不是那些最强壮和智力最高的种群”,描述这段商业史的跌宕起伏再恰当不过。这也是企业的可持续发展和本质上作为企业管理活动之一的内部控制[2] ,一直是经营管理实务界和理论界一个经久不衰话题的重要原因。

企业把“宪法”“基本法”与“宪章”等词汇引用到内部控制的称谓上,对其进行“宪法化”[3] ,可能不仅仅是一种类比和象征,更是一种隐喻。隐喻是系统分析中的一种重要方法,可用于观察难以理解的现象,旨在引导我们从不同视角把握事物的多样性[4] 。在本文语境中,“基本法”的称谓主要是类比和隐喻我国港澳特别行政区最高法律和德国宪法;“宪章”的称谓主要是类比和隐喻1215 年签署而后又不断变化的英国“大宪章”。两者都有类似宪法的含义。

无论是“鞍钢宪法”、华为基本法还是华侨城宪章的出现,都与时代背景以及企业自身发展的历史脉络存在着千丝万缕的联系,都不完全是刻意设计或凭空臆想出来的,而是社会和企业文化不断进化或演化的结果。本文拟发掘和剖析这三部经典企业“宪法”中蕴含的人本经济思想与“限政”思想,并对其进行宪法性解释,期望给我国企业内部控制的理论研究与实践发展提供参考。

二、案例背景

(一)“鞍钢宪法”

1960年,作为集体智慧创新的企业管理制度,“鞍钢宪法”的出现有着极其特殊的时代和历史背景,因其同时带来了积极和消极两种影响,所以实务界和理论界对其评价褒贬不一。直至1993年,中央才重新正式肯定其正面意义,之后的学者们从不同角度对“鞍钢宪法”进行了评价。

部分学者撇开政治因素后分析认为,“鞍钢宪法”中的管理创新是对福特式科层分工理论(指以分工和专业化为基础、以市场为导向,并以低价作为竞争手段的刚性生产模式)的挑战,是对当时中国企业建立起来的并不完善制度的彻底颠覆[5] ,其中的“两参一改三结合”被赞誉为“后福特主义”,是体现经济民主的重要范例,“少数经济政治精英操纵社会资源的局面被广大人民群众参与的民主管理取代”[6] 。林超超[5] 依据大量史料,分析了“鞍钢宪法”与反制度化管理,得出“事实恐怕不允许我们对‘鞍钢宪法给出较高的评价”的结论。也有学者研究“鞍钢宪法”对后世及国外的影响,或者“鞍钢宪法”与我国社会主义道路探索及毛泽东人本经济思想之间的关联[7] 。张申[8] 利用参与式管理理论,从四个参与式管理维度解构“鞍钢宪法”,称誉其为“我国建国后第一支企业管理思想”,并认为其思想政治激励作用虽符合当时的时代背景,但也是其难以持续维系的缺陷。按照他的分析,“鞍钢宪法”的管理创新与20世纪70 ~ 80年代在管理学界兴起的参与式管理较为相似,并且在参与式管理的逻辑上是完整和自洽的。

客观评价“鞍钢宪法”的难处在于,能够撇开当时的政治因素、计划经济因素及其产生的消极影响,单纯地分析这个管理制度的先进性及正面价值吗?笔者认为这是困难的,如果这样,“鞍钢宪法”很可能根本不会出现,也不会在全国大面积推广,更不会产生如此深远的影响。在当时的历史语境下,“鞍钢宪法”本身就富有很浓的政治色彩,被打上了深深的时代烙印,这也正是“鞍钢宪法”被有些学者评价低的原因,但毋庸置疑的是,“鞍钢宪法”对鞍钢、钢铁行业甚至各行各业持续的制度和技术创新的推动作用,尤其是“制度与技术创新”理念对人们固有观念的有益颠覆,以及对国外管理思想产生的积极而深远的影响,都应该得到肯定。

(二)华为基本法

1994年,在渐渐赢得外界赞誉的同时,为了走出经营混沌状态,华为开始思考三个问题:①华为为什么能成功?②支撑华为成功的要素是什么?③华为要取得可持续的更大成功还需要哪些要素?在思考这些问题的基础上,华为参考自身的发展逻辑以及国内外先进管理理念,开始“基本法”的起草工作。作为引导企业中长期发展的纲领性文件,华为基本法(全称《华为公司基本法》)历时八年才定稿,界定了华为基本管理哲学、发展模式和经营理念等最本质、最重要的问题,尤其是突出了真正重视人才的人本主义理念及相关配套措施,诸如民主管理、价值分配、对人的“灰度管理”(宽容、妥协)、各层级接班人的培养等阐明与未闡明制度的确立。值得一提的是,华为基本法起草和制定的过程,堪比美国当年制宪会议的精彩历程,是一个沟通、灌输、认同和信仰的过程,这比其本身这个结果更重要。

我们可以从曾参与制定华为基本法的吴春波[9] 的研究中一窥其端倪,以下是他对华为基本法重要问题的解读:①对过去的全方位反思。②对未来的超前探索和共同愿景。③一份庄重的心理契约宣言和“宪法宣誓”。④对传统管理理论的挑战和创新。⑤一个法则体系。假若把“组织”类比为一个“独立国家”,那么从法律的角度来看,华为基本法便是一个法则体系,甚至是“宪法体系”,华为旨在用这个体系引领和指导华为其他具体规则的制定和贯彻实施。

华为基本法并未涵盖华为以“开放、妥协、宽容和灰度”为主的思想的所有方面,即便如此,其内涵依然是磅礴的,其思想依然是深邃和高屋建瓴的,把无限接近企业经营的“真理”纳入其中,从而成为华为内部控制和经营管理的纲领性文件。它既建立在华为历年经营实践和先进管理思想的精髓之上,也建立在其发起人自成一体的管理哲学和对历史兴衰规律与逻辑的把握上,并非完全来自对规则的刻意设计。

(三)华侨城宪章

华侨城宪章(全称为《华侨城集团宪章》)历时8个月,五易其稿,于1999年初步完成制订工作、2000年定稿。从华侨城宪章的称谓、内容、参与人的身份(中国人民大学专家小组)、定稿的时间以及华侨城的地理位置来看,可以大胆推测华为基本法对其造成的影响,而且两者在解决企业问题的方向上(企业的牵引机制问题、动力机制问题和约束机制问题)和相应的内部控制和管理思想上存在着较多共性。诸如以人为中心的管理模式(人本主义、分权原则、功绩原则、“学习+工作”)、价值分配(多元化的报酬组合、分类分层的报酬制度)、保持组织“鲜活”(内部竞争、内部创业、新老更替、培养企业家)、管理政策(风险管理、决策管理、信息网络管理),两者都力图解决可持续发展和人才的激励问题,体现了两家公司的危机意识、前瞻性和主动性。由于华侨城与华为的企业性质及主营业务不同,造成了华侨城宪章与华为基本法也存在诸多差异。

三、理论基础

哈耶克终其一生都在批判“建构论唯理主义”,推崇和捍卫自由主义市场经济,并从学术角度阐释了他的社会理论,其理论与马克思主义的对立也是显而易见的,但确实也不乏某些有价值的观点。由于哈耶克的双重知识性格,对于社会理论研究其一方面表现出意识形态的封闭性,另一方面又有广博的开放性,这两个方面存在着高度紧张的关系[10] ,但囿于篇幅,本文暂且不剖析这种紧张关系,仅单纯运用其社会理论方面的成果分析一些关键性问题。

(一)社会秩序分类学及其知识论、法理基础

在利用哈耶克的社会理论进行分析之前,有一点需要说明:他的社会理论的论述范围一般都是国家或者社会层面,而本文论述的范围是更为微观的企业层面,把哈耶克的社会理论引入企业内部控制理论论述中,是为了力求逻辑自洽。哈耶克对各种社会型构的社会秩序分类包括“自发社会秩序”和“组织秩序”(“人造秩序”),前者是自然生成的,而后者是人为建构的,两者的区别主要体现在三个方面:①产生的有序性方式不同。前者是“人之行动的非意图的后果”,即其结果并非人之刻意或试图的设计;后者是集中指导下一致行动的结果[11] 。②所依赖的协调手段不同。前者要求社会秩序参与者必须存在共性并严格遵循某些行为规则(如一般性规则),只有这样才能达到相互协调与和谐;后者则需要一种命令与服从的等级关系和小群体伦理学(如休戚与共和利他主义)来维系[12] 。③作用不同。前者是为实现每个参与社会活动的个人的目的提供有助益的条件;后者则是一个组织为实现某个已确定的具体目的提供有助益的群体工具。

哈耶克原本只是为了阐述市场经济的运行规律,才提出自发社会秩序的观念,亦即为了“解释整个经济活动的秩序是如何实现的。这个整体秩序实现的过程大量运用了并不是集中在任何单个人脑中的知识,它们的存在状态是作为无数不同的个人的分立知识,即‘分立的个人知识”[10] 。哈耶克逐渐意识到“分立的个人知识”的观念可能是所有社会理论的核心,具有更广泛的适用范围,而市场秩序或价格体系只是其中的一个典型范例。他通过对社会秩序的分类以及对知识论和法理学的新体悟,提出了与始于笛卡尔的“建构论唯理主义”截然相反的“进化论理性主义”思想[10] 。

进化论理性主义与建构论唯理主义在知识论基础认识上的不同,造成了它们对待理性和传统习俗或习惯的根本立场不同。进化论理性主义认为,由于“分立的个人知识”与“必然无知”状态的存在,个人理性是有限度的,而作为人类“累积性的知识储存”[11] 的规则系统只是一种历经数代人的竞争和试错而得到的进化结果,这在某种程度上决定了它们具有着一种理性不及的性质。建构论唯理主义认为,个人根据个人理性、对社会成员的偏好和社会制度运行方式的了解等,便足以通晓社会生活的所有细节[10] 。因此,进化论理性主义主张有机的、缓进的和非设计的发展模式,建构论唯理主义则主张刻意或试图通过周详设计且只有具有强制性才能有效的模式。

“分立的个人知识”、“知道如何”[13] 的默会知识[14] 与“无知”等概念的引入是哈耶克為构建自己的知识论预设的基础,实现了他从“知”到“无知”脉络上的知识观的重要转换[10] 。哈耶克这一转换的关键在于对“知”意义上的“分立的个人知识”与“无知”意义上的“默会的知识”认识进路的深化。前者是指我们必须利用的知识从未以集中或完整的形式存在,而是被单独的个人以不全面且时常矛盾的形式所掌握;后者是一种仅由个人所拥有的“极其重要但未经系统组织的知识”,即在特定情势下的人无意识或以默会方式分散拥有的独有的观念和实践知识[14] 。而“无知”概念的涵义则更为繁复,绝不只是指通过努力学习或模仿就能克服的“缺乏知识量”的状态,更是指:一是知识的分立特性决定的“人类的知识越多,我们所能汲取的份额越少”的“必然无知”状态;二是我们只拥有“知道如何(遵循规则条件下,知道如何行事)”的知识,而非“知道那个(规则如何进化而来以及自己为什么要遵循规则)”的知识而造成的“必然无知”状态。上述的“无知”状态,与乌尔里希·贝克所著《风险社会》中的一个重要观点一致,即:“自反现代化带来的悖论是:科技现代化发展越快、越成功与现代化风险越多、越明显之间存在二律背反,超速的社会向前频率使得发展具有引发社会秩序崩溃的能量。[15] ”

基于上述“知识”境况,哈耶克原创性地提出了“知识分工”的概念,说明“一个机构或头脑能够随时掌握它们需要的全部知识”的不可能性,并逐渐意识到这些“知识”境况在解释自发社会秩序时所具有的特殊意义。但问题是,在什么条件下,自发社会秩序会以一种计划秩序或人造秩序所无力做到的方式,推动社会成员之间自由而良序地互动,并通过这种互动来运用“分立的个人知识”和应对我们在无数事实上的“必然无知”状态,进而增加社会的总体福利和个人福利呢?

基于上述疑问,哈耶克引入法理学的三个概念:自由、一般性规则和竞争。它们是自发社会秩序是否有助益(如果一种秩序能够较好地服务于其间的个人利益和较好地运用参与其间的个人知识,增加社会总体福利和个人福利,这个秩序便是有助益的)的必要条件。社会网络中的个人能否自由运用个人的知识去实现自己的目的,建立在一般性规则(满足一般性、确定性和平等适用性)保障和约束的基础上,亦即“法治下的自由”[16] ,而非如伏尔泰、卢梭、边沁和罗素所论述的“不受限制的自由”。如果伏尔泰、卢梭、边沁和罗素思考得更多的是自由的可欲性,那么哈耶克考虑的是自由的可欲性与可行性双重问题,其洞见更具现实性、积极性和深刻性。

首先,哈耶克所指的“应当由法治而非人治来支配整个社会的运行”的根本性依凭便是一般性规则。一般性规则下的法治赋予自由与竞争的内涵一般包括两个方面:一是限制政府或行政机构的强制性权力;二是对私有财产制度和契约关系等个人权利的保护,给予个人适度自由与公平竞争的环境。以上两点实际上与孔子在《论语·子路》中所言的“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”,以及王安石《度支副使厅壁题名记》中“夫合天下之众者财,理天下之财者法,守天下之法者吏也。吏不良则有法而莫守,法不善则有财而莫理”的涵义是相合的。

其次,“合作胜过竞争”的观点已普遍被人们接受,合作与休戚与共和利他主义的观点近似,它和竞争同是人类交往互动的方式,但在人类应对未知环境的能力和效率方面,竞争更为有效[16] ,因为本质上竞争是应对上述“知识”境况和未知环境的更优良的机制,是一个发现的过程。充分和公平竞争依然有赖于一般性规则的保障和约束。根据上述论述可知,一般性规则乃是良好自发社会秩序生成和维系的充分必要条件,这也说明哈耶克并非“无政府主义者”和鼓励“自由放任”,真正的自由和竞争是在一般性规则(宪法)框架内的“自由和竞争”,亦即“法治下的自由和竞争”。

(二)内部控制、一般性规则与自发社会秩序

把这三个概念放在一起论述的前提在于“社会与组织皆为有机体”,而且内部控制是企业规则体系的有机组成部分,本质上内部控制与一般性规则都属于规则系统的范畴,只是适用范围不同。甚至在某种意义上,内部控制在企业内是需要强制执行的“法”,起着一般性规则的重要作用,是管理权威的来源之一[17] 。这种“法”是组织层面的,而非国家层面的。组织内部既存在由命令和服从关系维系的秩序与习俗中的小群体伦理学,亦存在自发秩序,而这意味着任何个人都不知道其与其他人的行为互动会产生什么结果,既不是刻意设计的结果,也不是发明的结果[11] ,这也是企业内部经营环境和经营结果具有不确定性的一个重要原因。

四、内部控制的“宪法化”隐喻和自发社会秩序

为了利用哈耶克的社会理论思想说明企业自发秩序如何形成且如何保持良序的关键性问题,本文把组织作为一个类似于社会或者国家的“有机体”。从企业对市场的替代和企业与市场的秩序在产生方式、协调手段、目标设定上存在共性的角度来看[18] ,企业整体秩序中实际上交织着由命令和服从关系维系的组织秩序和自发秩序,而组织秩序又包括由命令和服从维系的秩序和习俗中的小群体伦理学。

(一)组织中的自发秩序、自由与竞争

哈耶克社会理论思想的渊源可追溯到由贝尔纳德·孟德维尔始创,并进一步由大卫·休谟、亚当·斯密、亚当·福格森、卡尔·门格尔所阐释和发展的著名社会思想传统[10] ,可以看出哈耶克对前人的社会理论传统进行了剖析、深化、修正和扩展,为其找到了更令人信服的知识论和法理学基础,并勾画出他认为的宏大社会理论体系。

人类加入一个组织来“实现个人目的”的行为本身就是自发社会秩序的结果,唯一支配他们这种行为的是对“生存和发展”的追求,但问题是为什么作为社会或组织中的人要比脱离这些群体而独立生活的人更能成功呢?部分原因是文明能使他们不断地从其他人所拥有的“分立的个人知识”中获益,另一部分原因则是每个个人对其特殊的知识的运用,这种运用对其他人也产生了助益,尽管其并不认识这些人。这种自发社会秩序实际上与老子“无为而治”的思想有相似之处,即两种思想中都蕴含着:政府或组织行政部门并不是什么也不做,而是不过多地干预和不妄作為,遵循客观规律而为,充分发挥人的创造力,实现更大范围的有序和目标。

组织整体秩序一方面包含着为了一个共同的组织目标而由“命令和服从”维系的组织秩序,另一方面包含着“为了更美好的生活和更高层次的成就感”或者“个人财务或价值最大化”而促使的自发秩序。在人类进化过程中,形成了大量反本能的规则系统,但依然保留着冲破“一切社会规则”的本能冲动,“懒惰、贪婪和恐惧使人们寻求更为简便易行、获利丰厚、安全可靠的做事方法,它是引致变化的原因,而且人们对自己正在做的事情知之甚少”[19] 。这种“发展的悖论”一方面是推动人类社会生存和进步的重要动力和阶梯,在人类进化过程中“物竞天择”般地被保留了下来,与人类的生存发展相伴而生、息息相关;另一方面,又无时无刻不存在着冲破社会规则的本能冲动,形成内部控制的“控制对象”。这是人性中的“一体两面”。就“贪婪”而言,要思考如何正确和适度地看待它,并对它进行适当的“疏导”,而非简单地“扬善抑恶”,应发掘员工的潜力,使人性中的“利己目标”和企业总体目标保持最大限度的一致性,形成符合辩证哲学的柔性和硬性相结合的内部控制制度。

具体到企业来说,即是要求企业管理者从繁复琐事中抽身而出,做好企业发展战略和人力资源方面的重大工作,为具体的研发、技术、生产、销售等业务层面的工作创造必要条件和平台,限制行政的过多干预,愿意接受和承认自己“无知”这件事,正如苏格拉底所说:“承认我们的无知乃是开智启慧之母。”我们应充分信赖员工的学习能力和发展潜力(即道家的自化能力),学习(模仿)、探索、试错、创新或颠覆等活动对企业的发展至关重要,而又处于“命令和服从”所带来的秩序范围之外,需要一种自发秩序来引领这些活动。

基于以上论述和前文涉及的“竞争”的作用,在员工处于“命令和服从”秩序的前提下,企业需要内部控制(规则系统)给自主发展、探索适当的自由和竞争提供空间、保障以及相应的配套激励措施,如产权制度、价值分配和公平的内部竞争等。自由和竞争最大的益处在于保护以“分立的个人知识”为特征的人类多样性的发展,这种多样性又与秩序之间存在着一種互动关系:“人类多样性的发展更加显现秩序的重要性和价值,并扩大秩序的范围,而秩序范围的扩大又反过来提高多样性的价值,进而使人类合作秩序的扩展变得无限广阔。[16] ”这能使“知识互动网络”最优化,降低员工与企业的“混沌程度”,为企业和个人效益做出贡献。这里提到的自由和竞争要建立在统一的“法治化”或者“宪法化”的内部控制的框架内,受到相关“条款”的约束。

(二)内部控制“宪法化”隐喻

1. 内部控制的困境与思考。内部控制对社会和组织的重要性已被大家所接受,但实践中对内部控制却存在着事与愿违的情景。很多管理者赞成对他人实施监督,而对自己却是希望不要被监督[20] ,这种情景一般被冠以“内部控制的局限”来说明,或者内部控制概念被泛化、被全能化和被神化[21] ,造成企业出现的任何问题都会“怪罪”到内部控制头上的尴尬局面。这提醒我们需要对内部控制的本源——“内部牵制”的被冷落进行反思。

企业所处的内外部环境是不确定的,这造成了企业高度的复杂性、风险性、脆弱性和非线性,即企业暴露在风险之中,其持续经营的概率和破产的概率是不对称的,可持续的成功经营需要许多关键因素来促成,而往往只要一个毁灭性短板或外来冲击就会将企业带入万劫不复之地。如何提高企业的反脆弱能力[22] ,成了内部控制的重要议题之一。基于线性因果关系的思维,传统的机械式治理和控制模式中,人们用各种模型对不确定性进行描述和分析,其结果是:控制过程愈严格,控制层级、控制人员队伍和控制成本愈“水涨船高”[23] ,而控制和治理结果却不尽如人意。

这些问题要追根溯源到启蒙时代,人类“重新开化”之后,自然科学和技术的巨大进步在带给人们便利和“战胜自然”的自信的同时,在某种程度上也造成他们对自己知识的盲目崇拜和对自己理性控制能力的幻觉[16] 。

一方面,希望内部控制制度能够禁绝一切罪恶及各种偏离理想状态的想法是不切实际的,也是与作为善与恶、勤奋与懒惰、勇敢与恐惧结合体的人的属性相悖的。人性的复杂性、多面性造成了制度执行效果的不完美甚至失效,但也推动着制度的不断变革。哈耶克相信“私恶即公利”的信条,也相信制度的力量,即他给这个信条加上了一个非常重要的前提或者限制:“宪法”“私恶”虽能带来“公利”,但也不可肆无忌惮,而且这个前提或者限制必须具有普适性意义,这可能也是东西方商业发展史带给哈耶克深深思索后的结果。本文从哈耶克的经济和法律思想中汲取的最大养分便是,是否可以考虑在企业内部控制制度建构中融入“宪法思想”,把公司中的一切事务与人纳入内部控制这个“宪法”之中进行管辖,并配以相配套机构的切实执行,相信这会给未来内部控制的建设带来巨大的助益。

另一方面,在内部控制制度这一“宪法”框架下,尽可能地限制组织和人的“无知”和惰怠带给组织的伤害,给予员工更多“创造的自由”,使他们的自发秩序得以更多地发挥和扩散,而不只是让内部控制制度作为一个“控制”器。它更应该是能降低组织“非理想状态”发生概率,并能激发员工奋进的动力,在实现组织目标的同时实现个人目标,使企业目标和个人目标的“交集”最大化。此外,它还应该能增强组织的应变能力,允许组织存在积极的功能冗余和财务冗余,能应对“黑天鹅”事件和“灰犀牛”事件,从而提高企业的反脆弱能力。

内部控制“宪法化”的一个很大益处是,减少内外部因素可能给企业带来的不确定性、无序性和盲目自信。制度的执行效果不仅会受到未知情况的冲击,也会受到组织随着时间推移慢慢堆积起来且很难及时解决的弊病的挑战。如果不能及时除旧革新,企业创业时的个人和集体能量会渐渐消耗殆尽,即使不断革新,有时因为重重阻力和种种原因,除旧革新的速度和程度也赶不上弊病积累的速度和程度,再加上不断出现的不利外生事件,不同的组织中上述能量消耗的速度是不同的,也就决定了不同组织的不同寿命。国家的历史兴衰逻辑是如此,商业史中的组织之兴衰逻辑也是如此。而一项好的内部控制制度就是在组织个人和集体能量的不断消耗中,能源源不断地为组织注入能量。如果一个组织对社会来说已经没有存在的价值和必要,或者弊病缠身、病入膏肓,结束生命也未必不是一件好事。就此而言,“宪法化”的内部控制制度还应具备一种属性,那就是在保证稳定性的基础上对自身不断革新。

当下内部控制制度存在的问题在于,它已被世人普遍寄予厚望而作为“济世”的良药,但由于种种局限,它又常常“失效”而饱受诟病。人性几乎是亘古不变的,那么解决方法依然要从制度层面去找。内部控制制度种种局限的焦点在于企业内部“宪法”精神的培育、全体员工对“宪法”的崇拜和认可,法治社会建设的意义也在于此。但这种精神培育的关键在于企业高层的示范,这个因素至关重要,包括对全体员工违反企业“宪法”行为的惩戒、对高层权力的真实约束、对符合企业利益的员工自发秩序的形成与维持、对企业长期利益的追求、对企业纠错纠偏机制的建立、对全体员工合理利益诉求的保障和提高等。

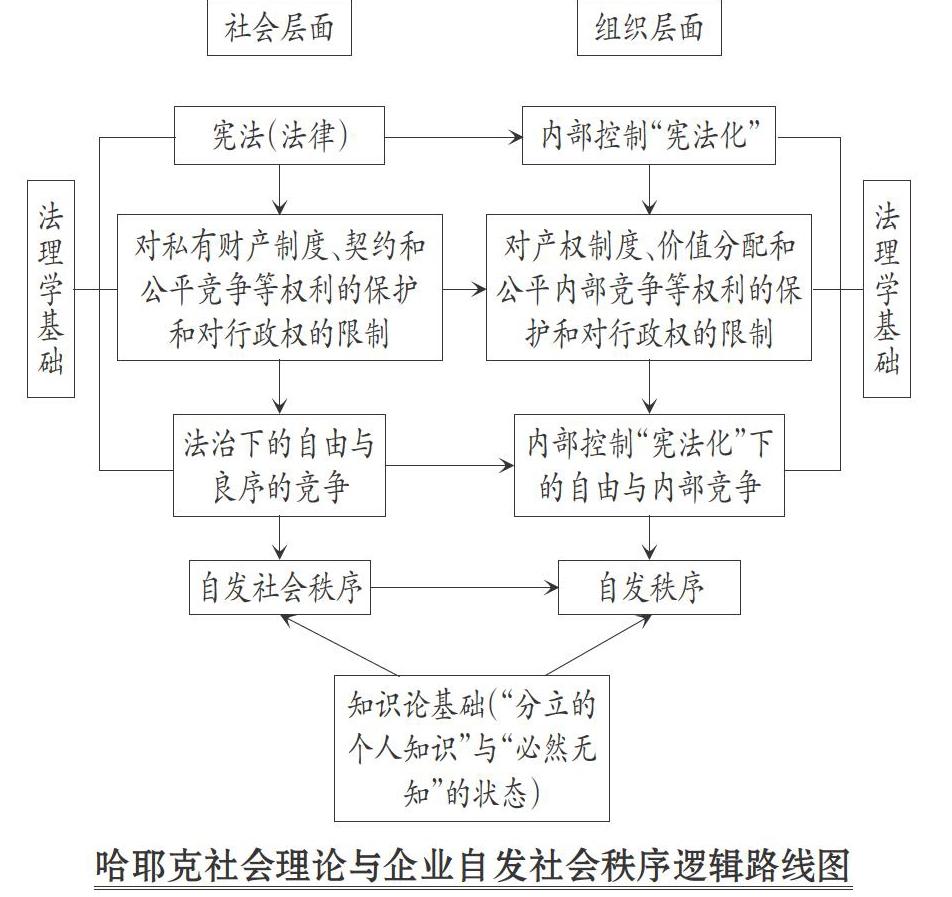

2. 内部控制“宪法化”隐喻的意义。根据理论基础中的论述和对企业内部控制“宪法化”的类比或隐喻,本文依照哈耶克社会理论的逻辑路线构建了企业自发社会秩序的逻辑路线,如下图所示。

哈耶克曾明确提到,法治是政府的一切行为在一般性规则约束之下,其强制权力受到限制,而且社会成员能够预见这种约束和限制,然后依据这种预见来规划自己的个人事务[24] 。

哈耶克也认识到,实际上除了已经得到遵循的规则系统,企业自发秩序还有另一个组成部分即行动结构,它是个人调适和遵循规则的无数参与者之间互动网络的秩序,是成员遵循规则后的结果状态[25] ,并且规则系统与行动结构之间存在着相互促进或者相互阻碍的依存关系。一方面,人们良序的互动网络会促进合理和人性化规则系统的形成并产生更高的群体中的接受度或遵循度;另一方面,具有可行性和合理性的规则系统也会给人们带来更加良序的互动网络。比如,政府或组织的行政机构和人员因其“公权力”而使其行为极具示范效应(行动结构),他们是否遵循和信仰“宪法化”的内部控制,决定着整个企业的规则有效性。故而首先且必定是政府乃至立法机构先遵守和信仰法律,法治才会在整个社会运行中产生“在政府和公民之间对法律制定和规则遵守上的互动行为”。我国全面依法治国理念中提到的“有限政府”和“服务型政府”,放在企业层面即是“有限行政”。

我们遵循一般性规则,使其得以维续和发展并赋予其权威和尊严的更深层次的原因和条件是:一是“遵循它们能够使我们更容易生存和发展” [26] ;二是“遵循它们能够使我们超越其他群体并包容外来群体”[27] ,即通过遵循它们使得本群体取得一定程度的成功,本群体在意识或文件中达成了共识,并且常常以庄严的方式宣誓要遵循它们。在这个意义上,“鞍钢宪法”、华为基本法和华侨城宪章的出现和实施印证了哈耶克的这一说法。

需要说明的一点是,本文并未否认管理层或“领袖”的重要作用,特别是“领袖”的领导力作用。本文要表达的是,在内部控制“宪法化”(或者称为对内部控制的信仰)进程中,第一个困难是企业高层“不愿意承认自己的‘无知”,第二个困难是管理层或“领袖”是否具备“奥德修斯”式的反本能的自觉和格局,来限制自己的权力。

在企业内部,这种内部控制“宪法化”的主要意义可能有以下几点:一是通过树立企业规则系统的“根本大法”,构建企业内部良好秩序;二是在公司经营的大政方针上,立足于公司的发展历程、成功经验以及对标杆企业先进管理理念和方法的引进,对诸多类似于真理的核心价值观、经营理念和风格、人力资源政策、约束措施等以成文的方式确定下来,以过去与当下的确定性应对未来的不确定性;三是尽量减少企业人治的成份,增加法治成份,以内部规则的确定性(以内部控制制度“宪法化”的形式固定下来)应对未来的不确定性并克服集体无意识的问题;四是通过对企业行政权力的限制和约束,运用一般性的抽象规则,确保经营中能够充分顺应企业内部自发秩序的运行,平衡“灭人欲”与“顺人欲”之间的微妙关系,增强企业员工的良序互动和活力,减少熵增,最大限度地利用存在于个人的“分立的个人知识”,增强组织的活力,应对未来的不确定性。

【 主 要 參 考 文 献 】

[ 1 ] 达尔文著.舒德干等译.物种起源[M].北京:北京大学出版社,2005:93 ~ 141.

[ 2 ] 樊行健,肖光红.关于企业内部控制本质与概念的理论反思[ J].会计研究,2014(2):4 ~ 11.

[ 3 ] 黎桦.从宪法人格权到公法人格权——人格权研究的范式重塑与制度展开[ J].社会科学,2018(1):89 ~ 96.

[ 4 ] Flood R.L.,E.R.Carson.Dealing with Complexity: An Introduction to the Theory and Application of Systems Science[M].New York:

Plenum Press,1993:19 ~ 20.

[ 5 ] 林超超.动员与效率——计划体制下的上海工业[M].上海:上海人民出版社,2016:108.

[ 6 ] 崔之元.鞍钢宪法与后福特主义[ J].读书,1996(3):11 ~ 21.

[ 7 ] 曾斌,赵绍成.毛泽东人本经济思想初探——基于“鞍钢宪法”的视角[ J].毛泽东思想研究,2013(4):55 ~ 58.

[ 8 ] 张申.“鞍钢宪法”的管理思想:成因、机理与价值[ J].上海经济研究,2018(5):118 ~ 128.

[ 9 ] 吴春波.《华为基本法》深度解读(一)[ J].中外企业文化,2015(5):14 ~ 17.

[10] 邓正来.自由与秩序[M].南昌:江西教育出版社,1998:7 ~ 21.

[11] Hayek. The Constitution of Liberty[M].London:Routledge,1960:27 ~ 61.

[12] Hayek. Law, Legislation and Liberty:Rules and Order(I)[M].Chicago :The University of Chicago Press,1973:18 ~ 43.

[13] Gilbert Ryle. Knowing How and Knowing That[ J].Proceeding of the Aristotelian Society,1945(6):16.

[14] 迈克尔·波兰尼著.许泽民译.个人知识——迈向后批判哲学[M].贵阳:贵州人民出版社,2000:101.

[15] 乌尔里希·贝克著.何博闻译.风险社会[M].南京:译林出版社,2004:38.

[16] 哈耶克著.冯克利等译.致命的自负[M].北京:中国社会科学出版社,2000:4 ~ 35.

[17] 李志斌.内部控制的规则属性及其执行机制研究——来自组织社会学规则理论的解释[ J].会计研究,2009(2):39 ~ 44.

[18] 刘圻.基于自发秩序与程序理性的企业价值管理模式创新研究[M].武汉:湖北科学技术出版社,2012:42.

[19] 伊恩·莫里斯著.钱峰译.西方将主宰多久[M].北京:中信出版社,2014:8.

[20] 南京大學会计与财务研究院课题组.探索内部控制制度的哲学基础[ J].会计研究,2012(11):57 ~ 63.

[21] 李心合.内部控制研究的困惑与思考[ J].会计研究,2013(6):54 ~ 61.

[22] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布著.雨柯译.反脆弱[M].北京:中信出版社,2014:11.

[23] 范如国.“全球风险社会”治理:复杂性范式与中国参与[ J].中国社会科学,2017(2):65 ~ 83.

[24] 哈耶克著.王明毅等译.通往奴役之路[M].北京:中国社会科学出版社,1997:30.

[25] Hayek. Studies in Philosophy,Politics and Economics[ J].The Economic Journal,1968(312):903.

[26] Hayek. Law, Legislation and Liberty:Rules and Order(I)[M].Chicago:The University of Chicago Press,1973:18 ~ 43.

[27] Hayek. Law, Legislation and Liberty:The Political Order of a Free People(Ⅲ)[M].Chicago:The University of Chicago Press,1979:161.