建筑史类课程“仿效式设计”教学法的探索与实践

——以惠州学院为例1

2020-05-06杨星星

赖 瑛,杨星星

(惠州学院 建筑与土木工程学院,广东 惠州 516007)

建筑历史与建筑设计是建筑学本科专业的两大主干课程,两者在实际教学中的互鉴融合早已成为建筑学专业教学的探讨热点,从建筑历史中探寻建筑设计的灵感与启迪,在建筑设计中传承历史留下的文脉。惠州学院建筑与土木工程学院自2003 年建筑学专业创办以来,以“系统耦合理论和结构主义教学理论为指导”,构建“建筑设计与建筑历史整合创新”的教学模式[1],在建筑史类课程中探索“仿效式设计”教学法是这一教学模式的具体体现之一。

一、建筑史类课程教学常见问题分析

建筑史类课程是建筑学专业本科教育的重点课程模块之一,尤其是中外建筑史成为各校建筑学专业课程设置中必修的主干课程,由此可见其重要地位。然而,因课程设置、教学方法、考核体系等原因,建筑史类课程的常规教学容易产生如下几种情况:

第一,学生重设计、轻理论。一方面,设计训练是建筑学教育的重中之重,学生在耳濡目染中意识到这一点,愿意把时间和精力放在实用技能的学习上,体会每一个设计作品带来的成就感,但对理论性强的建筑史类课程较为忽视。另一方面,建筑学专业生源基本来自理科,部分学生学习目标只停留在实用技能的学习,只注重方案设计、图面表达,对于文学素养、哲学思辨、历史涵养等方面重视不够。这一现象反映在课堂教学上就是对建筑史类课程的学习积极性不高,理解也不够深刻,所做设计方案自然就会因没有扎实的文化根基与理论知识而经不起推敲。

第二,教学方式较为单调,难以调动全部学生学习积极性。传统的建筑史类课程主要为图文结合的多媒体教学方式,以丰富的照片与历史文化背景吸引学生上课听听、看看,笔者在实践教学中还增加检查学生课堂笔记、设置专题让学生展开研究、贯穿东西方建筑文化比较等诸多方式来促使学生动脑、动手,这些举措在较大程度上调动了考研学生对于建筑史类课程的浓厚学习兴趣,但是相当部分同学还需更为多样化、更具成就感的教学方式来调动学习兴趣。

第三,常规的课程考核方式欠科学。建筑史类课程成绩评定方式过于单一,课程成绩主要期末考试和平时成绩两部分组成,而期末考试成绩按照惠州学院教务系统默认值占据70%之多,具有明显局限性,使得学生在此类课程学习上就有了明显的导向性,学生将此归类为考查短期记忆能力的课程,即便平时不感兴趣、但只要临考突击复习就可基本过关。这种考核方式自然让学生产生建筑史类课程学习的排斥性。

二、仿效式设计教学法的构建

针对国内外不同时代、不同地点、不同风格的经典建筑或建筑类型,提炼其经典建筑语言,进行建筑物或构筑物的设计,被称之为“仿效式”设计。

第一,仿效式设计教学法的借鉴施行。这一教学法是由惠州学院建筑与土木工程学院郦伟教授、胡超文副教授等十年前开始借鉴施行的。2003 年该院开设建筑学专业之初,“地域特色、模式创新”二条路径就被确定为惠州学院建筑学专业特色,基于此,建筑史类课程不断在尝试教学改革创新,采取多种方式增加仿效设计环节,在教学内容上,将学生主要报考的华南理工大学、深圳大学等学校的建筑学专业研究生入学考试题目以快题设计形式让学生加以训练,在学生培养目标上,注重文理兼修,激发学生的创新能力。2010年在总结建筑学专业建设七年所取得的成果时,“仿效设计”研究性教学环节就被认为是“我院建筑学专业在教学模式上逐步形成的特色”[2]。2013年建筑学专业培养方案修订时,中国建筑史、外国建筑史课程两门专业必修课程名称被修改为“建筑历史与设计理论1”“建筑历史与设计理论2”,足见对于建筑设计与历史文脉密切关联的重视程度。

第二,仿效式设计教学法的课程范畴。中国建筑史、外国建筑史因其“专业必修课程”的重要性而成为各种教学改革的重点对象。事实证明,仿效式设计教学法在这类课程中的施行确实能调动学生学习建筑史类课程的积极性,是值得推行的教学方法。其他建筑史类课程,比如岭南建筑与园林美学、传统建筑修缮技术、历史地段保护与设计等专业任选课程,可以很好地借鉴这一教学方法。此外,借鉴其他高校建筑学专业建筑史类课程教学改革的成果,比如华中科技大学建筑学专业“建筑史教学内容贯通5 年,逐年深化和拓展,并有意识地结合到设计课程中[3]”,合肥工业大学提出“典型案例建模与分析、历史建筑设计Summer Studio、建筑历史专题研究[4]”三个阶段整合创新建筑历史教学模式,在建筑学专业未来的课程调整与设置中探寻适合本院培养目标的课程体系。

第三,仿效式设计教学法课程的考核评价体系。为使学生更为重视平时专业素质的提高、以及人文素养与美学修养的提升,而不至于考试前临阵磨枪,必须调整常规课程考核的评价体系方式与构成比例。惠州学院课程考核分为考试和考查两种,专业必修课程采取考试方式,而专业任选课程一般为考查科目。《惠州学院课程考核与成绩管理规定》(2017年制定)第四条规定,“一般课程期末考试成绩占60%~70%,平时成绩占30%~40%;含有课内实验、或实践性较强的课程,平时成绩可占50%。考查课程的成绩可根据平时听课、作业、实验、课堂讨论、平时测验、期末考查等综合评定[5]”。基于此,专业必修课程期末考试成绩可降至50%,平时成绩比例可上调至50%,而考查科目的期末考查可设置为30%~40%,平时可设置为60%~70%,这样,学生就不会只盯着期末考试或期末考查,而更多注重平时作业,而形式丰富的平时作业比如仿效式设计、经典建筑图抄绘、小论文、模型制作等,尤其是加大仿效式设计作业比重,就可以多角度地培养学生自主学习能力、理论分析能力和创造性思维能力。

三、仿效式设计教学法的实践与分析

仿效式设计的推行应根据不同年级学生的专业知识掌握广度和深度,以及不同课程的教学要求与内容设置,进行弹性设计。在目前实践教学中,可以以主题设计、开放性概念设计等方式展开仿效式设计。

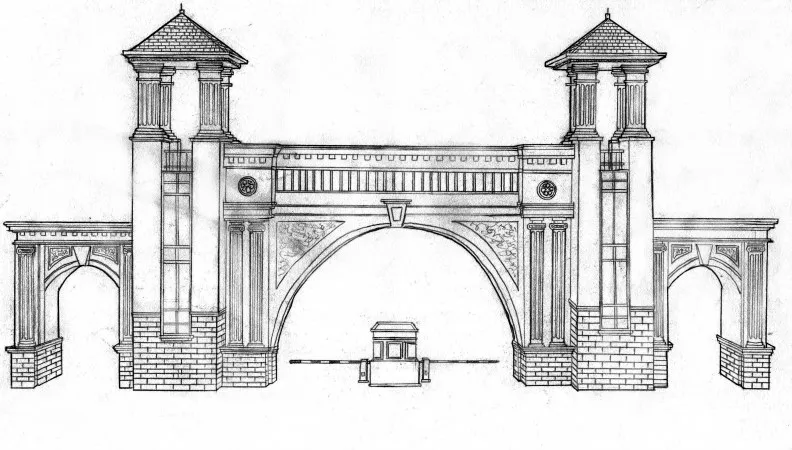

(一)主题设计

在建筑史类课程的讲授过程中,根据既定的教学主题延伸进行仿效式主题设计,既有助于学生掌握基础知识,又能发挥学生创造力、融会贯通能力,从而沉淀有自身文化精神的设计源泉与思路。主题设计可以贯穿大多数建筑史类课程,比如外国建筑史不同时代、不同地域的建筑风格,中国建筑史课程中涉及到牌坊、亭子、塔等公共建筑类型,岭南建筑中不同民系的不同建筑类型等等,都可以尝试让学生在校园内或本市某范围内寻找合适地点进行相关建筑的设计。例如,外国建筑史课程教授古希腊式、古罗马式、拜占庭式、哥特式、古典复兴式等建筑风格之后,根据惠州市具体情况,如当时在建的欧美城,又如奥地利小镇游人日渐增多、但公交站台特色不鲜明,再如惠城区基督教信徒较多但教堂数量偏少等情况,于是相应的有了欧美城的入口设计(图1、图2)、奥地利小镇公交车站台设计、能容纳500 名信徒的教堂等不同主题的概念性设计作业。为了完成这次作业,学生不仅需要上课认真听讲,还需要去现场调研、参阅相关资料,然后才能提交出较有特色的作品。

图1 欧洲城入口设计作业(2015级周伊娜作品)

图2 欧洲城入口设计作业(2015级吴梓娴作品)

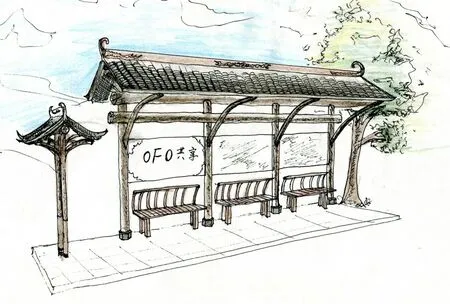

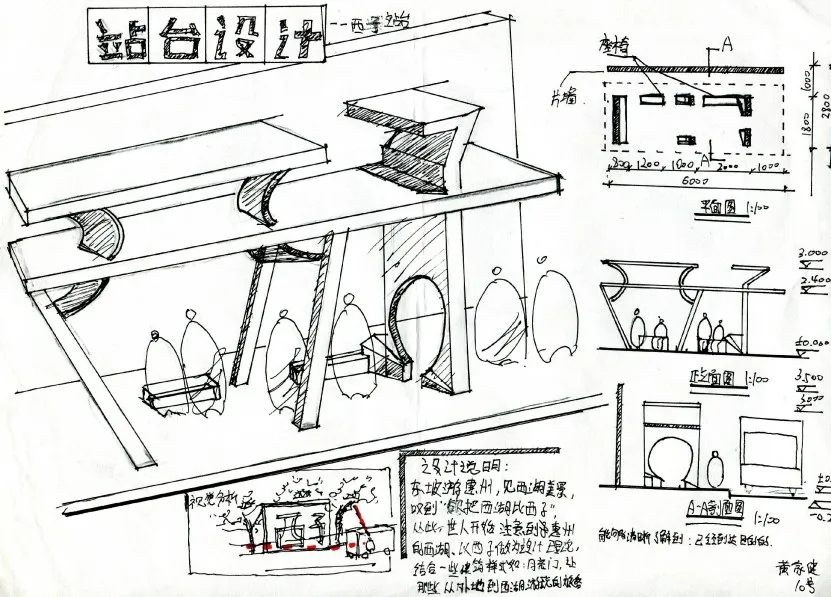

以惠州西湖公交站台为例。公交车站台是市民出行安全、便利的重要交通设施,是城市常见的文化窗口之一,也是旅游城市擦亮的名片之一,厦门、苏州、张家界等城市的公交站台颇具地域韵味,为城市面貌增彩。惠州市于2016年被列为“国家历史文化名城”,西湖是其重要的自然与人文景观,在“岭南建筑与园林美学”课程的“惠州古城古村古建”专题之后,惠州西湖公交车站台设计就可作为这个专题的小作业。这个作业让学生更为关注本土文化,爱乡教育也得以自然渗透。学生设计作品风格多样,有从西湖周边本土传统建筑的屋脊起翘、双坡板瓦屋面(图3)、木质梁架结构等特征中得到启发,地域之风得以彰显,也有同学将本地市民热衷的“西子论坛”的“西子”二字巧妙设计在站台中,颇见新意(图4)。

图3 西湖公交站台设计作业(2015级陈志德作品)

图4 西湖公交站台设计作业(2015级黄家健作品)

(二)开放性概念设计

开放性概念设计是指没有明确任务要求的设计,比如不规定确切的建筑类型、建筑规模、建造地点等具体要求,旨在寻求理念创新、或在传承中加以创新的设计作品,强调作品在建筑与自然之间找寻平衡,突出体现地域特色。这种类型作业在岭南建筑与园林美学、传统建筑设计等课程中可以开展得较多,因为这类课程本身极具地域文化特色,不同地域、不同民族、汉民族不同民系自然、社会、人文的差异为开放性概念设计提供深厚的文化源泉。

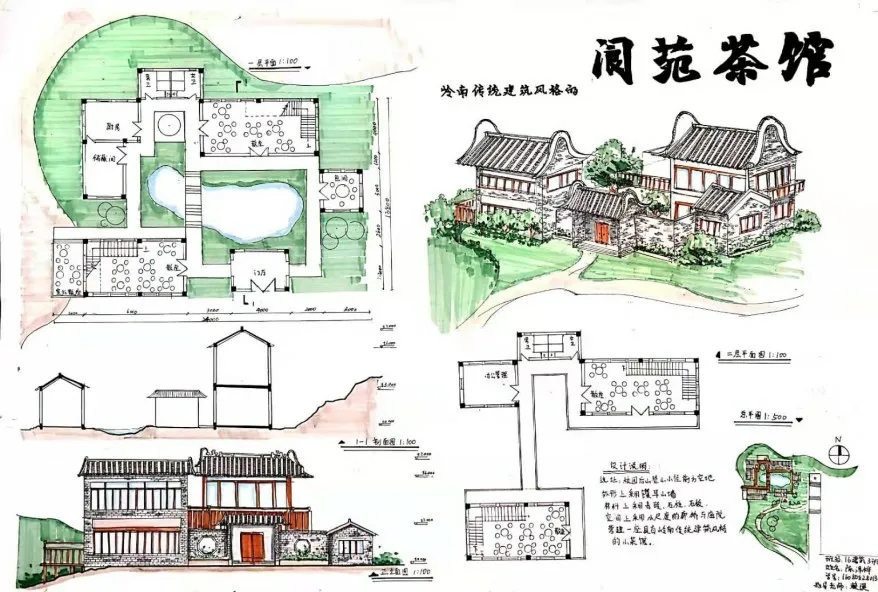

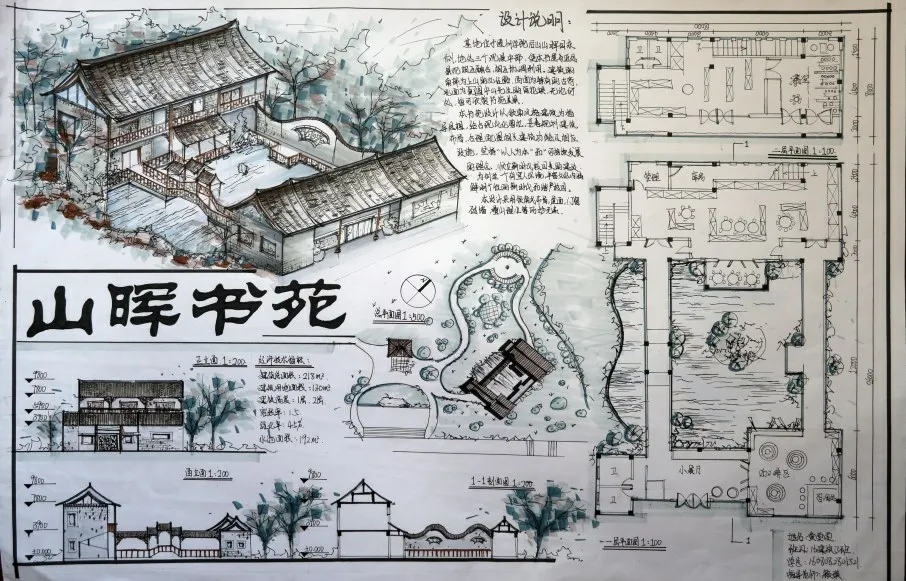

以岭南建筑与园林美学期末考查为例。岭南建筑与园林美学课程设置后大三下学期,开学之初就安排了课程期末考查的开放性概念设计任务:在惠州学院生活学习三年了,有无发现学校缺少哪一块功能的公共建筑,或者哪一类功能的公共建筑需要完善,在后山清晖园内选择一块500 平方米左右的地,将你认为缺少或者需要完善的功能建筑作一个概念性设计方案,要求是体现岭南亚热带气候的适应性。为了完成好这个作业,学生不仅需要认真听讲、查阅资料,掌握岭南传统建筑与现代建筑的文化地域性格,而且要实地勘查、采访分析,确定后山最合适的地块与功能建筑。最后呈交上来的建筑类型让人脑洞大开,有茶馆(图5)、书吧(图6)、校文化艺术中心、校展示馆、校国学馆、咖啡厅、清吧等形式,风格也多变,有传统传承的、也有现代演绎的,但不管类型、风格如何,大部分同学能将岭南建筑传统与现代建筑的地域技术特征、社会时代精神、人文艺术品格的理解有机地融入到课程设计作业中,课程作业具有一定的实操性。

图5 后山公共建筑设计作业(2016级陈泽桦作品)

图6 后山公共建筑设计作业(2016级黄雯雯作品)

四、仿效式设计的重要体现——毕业设计的仿效与创新

毕业设计课程是建筑学专业学生本科学习的一次总结,毕业设计教学是建筑学培养计划中重要的实践教学环节。为了更好地培养学生综合运用理论知识与技能运用到分析技术、社会、文化等实际问题,也为了让学生更深入了解设计市场对不同类型建筑的设计要求,建筑学专业的毕业选题就更应注重真实性,将毕业设计融入到生产实践中,包括实际工程设计、项目招标竞赛、结合真题的探索性设计。近年来惠州学院建筑学专业毕业选题愈来愈丰富与多元,除了常规的综合楼、住宅小区、博物馆等现代建筑设计方向之外,也有传统建筑方向选题,比如文物建筑修缮设计与保护规划设计、乡村振兴战略背景下的乡村规划设计、旧厂房、旧村庄改造设计等,这些选题要求学生对选题对象有着较为深入的历史沿革与文化背景的了解,以及对当地文化特色的挖掘,属建筑史类课程教学的延伸。

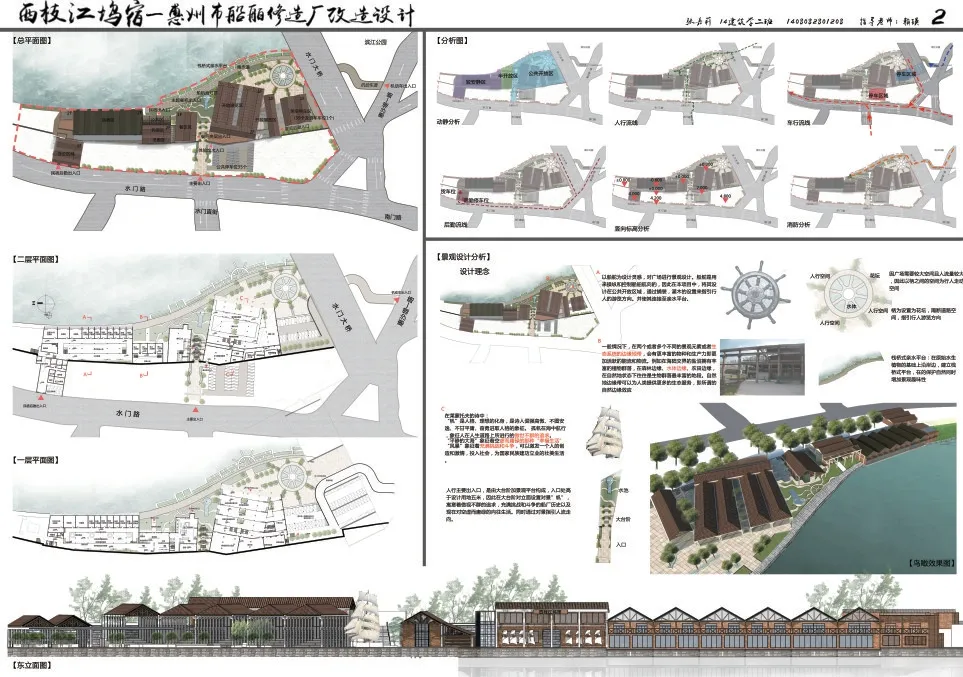

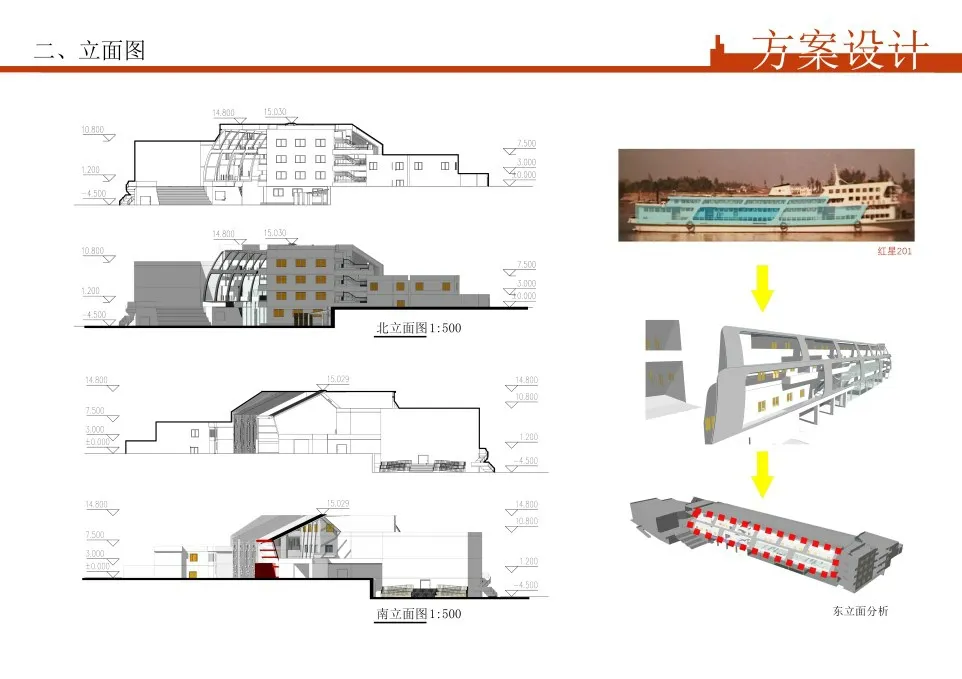

以惠州老船厂的改造设计为例。惠州老船厂分为造船厂和船舶修造厂两部分,建于1954 年,兴盛之时广州、南海、韶关等地都曾向该厂定制船舶,航运式微后淡出历史舞台,现已荒废。2018年建筑学专业的毕业设计选题之一即是该船厂的改造利用,要求是体现历史文化内涵、营造滨水环境,使之再次成为“惠民”之地。由于没有具体明确的改造功能限制,学生需要对老船厂的历史沿革熟悉,对现存状况了如指掌,还要对惠州欠缺或尚需完善的公共建筑类型、市民需求倾向有所掌握,因此学生去现场进行了若干次调研测绘,去造船厂附近的居民区和游客比较密集的金带街、西湖景区等地方调查访谈,以此来确定造船厂的改造方向。结果改造方案有创意园、文化交流中心、民俗博物馆、船舶展示馆(图7)、民宿等多个角度。这一选题刚好契合“广东省高校建筑与环境艺术设计专业毕业设计联展”的“城市更新、乡村振兴”的主旨,于是得以与华南理工大学、广州美术学院等省内十多所高校建筑学专业毕业生同台共切磋,2018 届毕业生张嘉莉《西枝江坞宿》(图8)设计作品获联展铜奖。

图7 惠州老船厂改造设计(2014级张嘉莉作品)

图8 惠州老船厂改造设计(2014级林泽鹏作品)

五、结语

仿效式教学法在建筑史类课程中的探索,注重理论与实践的有机结合,在提高学生学习兴趣、提升学生创新能力与实践水平等方面达到较明显成效,这与当下从地域文化和历史传统中寻求创作源泉的主流建筑理念不谋而合,亦符合我校“立足惠州,融入粤港澳大湾区,服务广东,辐射全国,建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”的定位,且自觉将“具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才”培养目标融入到教学改革实践中。