局部溶栓联合急诊支架成形开通术对急性颅内动脉闭塞病人闭塞血管再开通率的影响

2020-04-30冼华玮

冼华玮

相关研究显示,急性缺血性脑卒中多由大血管闭塞引起,致死致残率均较高[1]。脑动脉血管成形支架置入术是预防缺血性卒中的重要手术,具有创伤小、成功率高、术后恢复快的特点,已逐渐成为脑血管病变治疗的重要方法之一[2]。同时,2014年中国缺血性脑卒中诊治指南指出,溶栓治疗是目前最重要的恢复血流措施,但溶栓治疗有时间窗限制[3],因此抓住治疗时机非常重要。有研究显示,在早期脑梗死病人治疗中动脉溶栓联合血管内治疗效果良好,能显著提高血管再通率,降低出血率,改善预后[4]。目前关于联合治疗方案的临床研究仍较少,基于此,本研究回顾性分析140例急性缺血性脑卒中病人临床资料,以探究局部溶栓联合急诊支架成形开通术对急性颅内动脉闭塞病人闭塞血管再开通率的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2015 年6 月至2018 年6 月郑州大学附属洛阳中心医院收治的140 例急性缺血性脑卒中病人临床资料。纳入标准:经影像学检查显示颅内动脉闭塞者;溶栓治疗者发病至用药时间<6 h;美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)得分≥6 分者;病人知情同意。排除标准:影像学检查显示脑出血或其他颅内疾病者;严重器官功能不全者;影像学检查显示有新鲜的脑梗死病灶形成;溶栓治疗者明确溶栓禁忌证。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

根据治疗方案分为观察组(n=66)和对照组(n=74)。观察组:男47例、女19例,年龄范围为44~78岁、年龄(65.59±8.57)岁,合并高血压疾病者41 例。对照组:男50例、女24例,年龄范围为45~80岁、年龄(65.64±9.35)岁,合并高血压疾病者44 例。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 两组均予以急诊支架成形开通术:局部麻醉下行全脑数字减影血管造影(DSA)确认颅内病变血管闭塞部位,观察病变血管远端血流情况;行气管插管全麻满意后予以全身肝素化(初始剂量肝素钠70 U/kg静脉注射,后35 U·kg-1·h-1),选用6F导引导管选择至患侧颈内动脉颈段远端或椎动脉,采用微导丝通过血管狭窄处并置于大脑中动脉M2段或大脑后动脉P2段,微导丝辅助下将球囊(2.0~2.5 mm×15~20 mm)置于血管狭窄处,予以压力扩张,扩张后释放压力退出球囊;微导丝辅助下植入支架至血管阻塞处释放,退出微导丝后行患侧颈内动脉造影观察阻塞状况及病变血管远端血流情况。

观察组在此基础上联合局部溶栓治疗:术前准备与对照组相同,置入导引导管后,先用导丝带动微导管通过血栓到达远端或尽可能接近血栓,反复抽动导丝使血栓破裂,然后抽出导丝,经微导管脉冲式注射重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA,德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &;Co.KG,每支50 mg,生产批号906043),最大剂量<100 mg,每隔5 min复查DSA,若再通即立即停止注药。

1.3 评估标准 NIHSS共15个条目[5],得分越高神经功能越差;临床疗效根据《脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准》[6]分为显效(NIHSS 减少46%~90%)、有效(NIHSS 减少18%~45%)、无效(减少或增加<17%)3 级,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%;改良Rankin 量表(mRS)[7]分为0(完全没有症状)、1(尽管有症状,但未见明显残障,能完成所有经常从事的职责和活动)、2(轻度残障,不能完成所有以前能从事的活动,但能处理个人事务而不需帮助)、3(中度残障,需要一些协助,但行走不需要协助)、4(重度残障,离开他人协助不能行走,以及不能照顾自己的身体需要)、5(严重残障,卧床不起,大小便失禁,须持续护理和照顾)、6 级(死亡),预后良好率=(0 级+1 级+2 级+3 级)/总例数×100%;血管成功再通定位为改良脑梗死溶栓试验(mTICI)≥Ⅱb级[8]。

1.4 观察指标 评估两组术前、术后1 d、术后7 d时神经损伤程度(NIHSS),比较两组病人闭塞血管再通率和临床疗效,随访3个月评估病人预后状况(mRS)。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。计量数据以表示,组间比较行t检验。多时间观测资料行重复测量方差分析。计数数据以例(%)表示,行χ2检验或秩和检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

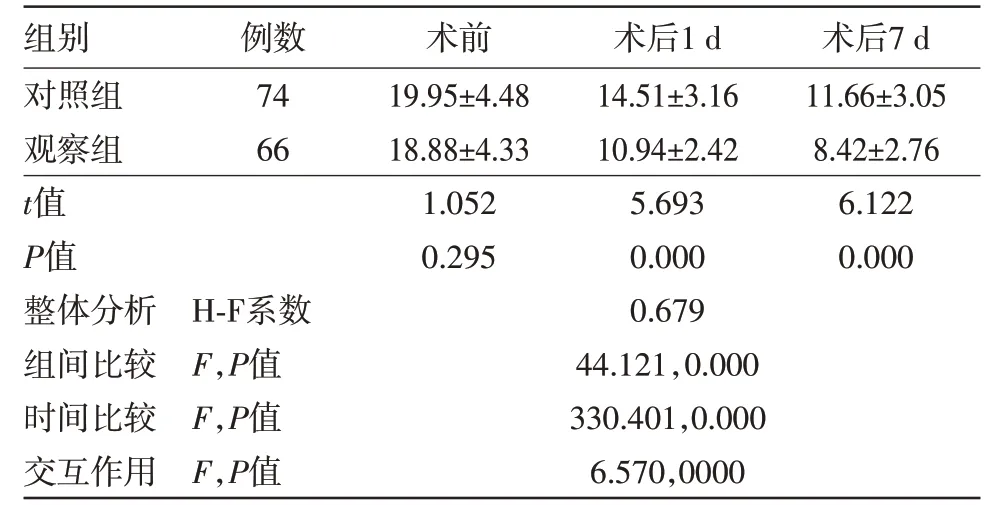

2.1 两组神经损伤程度对比 术后1 d、术后7 d两组NIHSS得分均低于术前(P<0.05),且随时间变化而降低(P<0.05),观察组各时间点NIHSS得分均低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 急性缺血性脑卒中病人140例观察组与对照组NIHSS得分对比/(分)

表1 急性缺血性脑卒中病人140例观察组与对照组NIHSS得分对比/(分)

组别对照组观察组t值P值整体分析组间比较时间比较交互作用例数74 66术前19.95±4.48 18.88±4.33 1.052 0.295术后7 d 11.66±3.05 8.42±2.76 6.122 0.000 H-F系数F,P值F,P值F,P值术后1 d 14.51±3.16 10.94±2.42 5.693 0.000 0.679 44.121,0.000 330.401,0.000 6.570,0000

表3 急性缺血性脑卒中病人140例观察组与对照组预后状况/例(%)

2.2 两组闭塞血管再通率对比 观察组闭塞血管再通62 例,再通率(即为表2 总有效率)为93.94%(62/66),对照组闭塞血管再通61 例,再通率为82.43%(61/74);观察组闭塞血管再通率高于对照组(χ2=4.330,P=0.037)。

2.3 两组临床疗效对比 术后7 d,观察组治疗疗效高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 急性缺血性脑卒中病人140例观察组与对照组临床疗效对比/例(%)

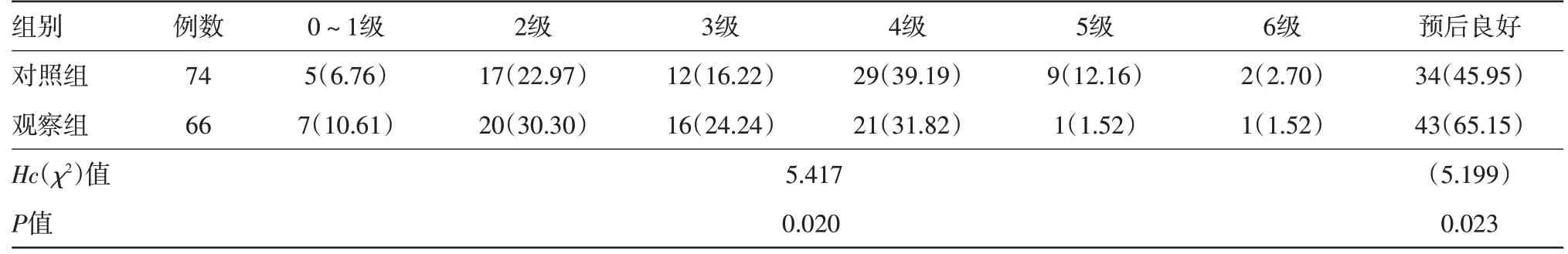

2.4 两组预后状况对比 随访3个月后,观察组预后良好率高于对照组(P<0.05),见表3。

3 讨论

急性缺血性脑卒中应用溶栓治疗与动脉再通密切相关,但相关研究表明,仅有20%~30%病人在静脉rtPA 治疗2h 内经颅多普勒超声提示会有完全的血管再通,60%的病人仅部分再通,而再通后又有34%的病人会再闭塞[9]。经静脉输入溶栓药物局部浓度较低,单用溶栓治疗在急性缺血性脑卒中治疗中效果不甚理想,因此部分学者考虑应用溶栓和血管介入治疗的联合治疗方案。高培龙等[10]学者应用静脉溶栓桥接血管内介入治疗急性颅内大动脉闭塞,获得良好的血管再通率。动脉溶栓与静脉溶栓相比优势更为明显,可以通过DSA准确判断闭塞脑血管部位、程度、代偿及再通情况,以更有效提高血管的再通率并减少血管再闭塞的发生[11]。故本研究观察动脉溶栓及支架成形开通术联合方案的疗效,以寻求更高的血管再通率。

有文献指出,脑梗死病人若能在短时间内打开急性脑梗死闭塞的血管,就可以明显降低病人死亡和残疾的发生率[12]。本研究结果显示,观察组闭塞血管再通率高于对照组,这说明溶栓治疗联合单独急诊支架成形开通术更有利于开通病人闭塞血管,改善其临床治疗效果,与李朱勤等[13]学者的研究结论趋同。本研究应用rtPA进行溶栓,rtPA只与其纤维蛋白结合后才表现出活性,结合后rtPA被激活,诱导纤溶酶原成为纤溶酶,溶解血块,但对整个凝血系统各组分的系统性作用轻微,因此出现出血倾向的概率小[14]。同时,本研究在进行动脉溶栓时使用导丝机械碎栓,以增大血栓裂解的速度及与rt-PA 接触的面积,促进血栓再通。溶栓治疗后多数病人遗留不同程度的血管狭窄,急性期再闭塞率较高,而观察组联合支架成形开通术,能在不增加风险的情况下,提前对血管狭窄予以干预[15],故溶栓治疗联合支架成形能综合提高闭塞血管再通率。

本研究结果还显示,术后1 d、7 d,两组NIHSS得分均随时间变化而降低,这说明单独急诊支架成形开通术和溶栓联合治疗方案均能有效减少病人神经损伤。且数据显示,观察组术后各时间点NIHSS 得分均低于对照组,提示溶栓治疗联合方案更有利保护病人神经功能。溶栓联合支架成形开通术不仅有利于提高病人闭塞血管再通率,且动脉溶栓治疗对闭塞血管的高选择性还有利于为病人恢复脑部血循环争取关键时间,因此有利于挽救病人缺血半暗带神经功能,改善其治疗后整体神经损伤。对比两组临床疗效,观察组治疗总有效率也高于对照组,与上述结论保持一致。随访3 个月评估两组预后状况可发现,观察组预后良好率也明显更高,但两组病人死亡比例相近。

综上所述,局部溶栓联合急诊支架成形开通术治疗急性颅内动脉闭塞效果良好,有利于提高病人闭塞血管再开通率,降低其神经损伤程度,并改善病人预后。