氯吡格雷+阿司匹林治疗72例心肌梗死患者的疗效分析

2020-04-27黄佳慧

黄佳慧

(白城市第三人民医院 神经内科,吉林 白城 137100)

目前,全球每年约有1700万人死于心血管疾病,其中半数以上死于急性心肌梗死,现今心肌梗死已成为威胁人们身心健康的常见疾患,易加重医患负担,影响社会正常运转[1]。据悉,近10年来,因人口老龄化进程加快加之民众不良生活习惯,使得国民心肌梗死发病率呈递增趋势,当下我国心肌梗死发病率已接近国际平均水平,每年新增病患高达50万,临床以持续胸骨后疼痛、心前区压榨性剧痛、进行性心电图改变为典型症状,若不及时予以医治,可并发心律失常、心力衰竭、休克,威胁患者生命安全[2]。但笔者于实践中发现单纯服用阿司匹林疗效有限,联用氯吡格雷,可综合应用两种药物的血小板抑制作用,同时发挥其不良反应中的互补性,提高治疗效果。本文就氯吡格雷+阿司匹林治疗72例心肌梗死患者的疗效进行探析,以期为后续医疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料:病例选取2016年1月至2018年2月前来我院心血管内科就诊的72例心肌梗死病患,采用双盲法将其分为对照组和研究组,各36例。本研究经院领导及心血管内科医护人员共同审核通过,所有参选对象均签署《患者知情同意书》。研究组男21例,女15例;年龄39~78岁,平均(54.64±2.15)岁。对照组男23例,女13例;年龄37~75岁,平均(54.29±2.24)岁。两组病例资料无明显差异(P>0.05)。纳入标准:①根据典型症状表现(突发胸骨后或心前区压榨痛、心律失常、心率衰竭)、特征性心电图衍变(Q波和ST段抬高)及血清生物标志物动态变化(肌酸激酶同工酶和肌钙蛋白升高)确诊;②意识清醒且精神状态良好;③中途未退出研究。排除标准:①肝肾功能不全者;②药物过敏者;③溶栓禁忌者;④遵医性差及精神交流障碍者;⑤严重肝脏损伤者;⑥活动性病理性出血者(颅内出血、消化性溃疡)。

1.2 方法:两组患者均于溶栓治疗后口服阿司匹林片(批准文号:国药准字H53020321,2010-08-02;生产单位:云南云龙制药股份有限公司;规格0.5 g)起始剂量为300毫克/次,1次/天,第2天药物剂量改为150毫克/次,1次/天,疗程1个月;研究组患者加服硫酸氢氯吡格雷片(批准文号:国药准字H20056410,2010-07-30;生产单位:赛诺菲(杭州)制药有限公司;规格75 mg)起始剂量为300毫克/次,1次/天,第2天剂量减至75 mg,1次/天,疗程1个月。

1.3 观察指标:①比较两组患者治疗前后心功能指标:左心室射血分数(LVEF)、左心室收缩末期内径(LVSD)、左心室舒张末期内径(LVDD)。②比较两组患者治疗前后凝血功能:凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、血小板指数。③比较两组患者治疗后血管再通率(血栓上下游血流恢复正常),随访半年比较再次入院率。④比较两组患者治疗期间不良反应发生情况(恶心呕吐、上腹部不适或疼痛、肝肾损害、过敏、鼻出血、血肿)。

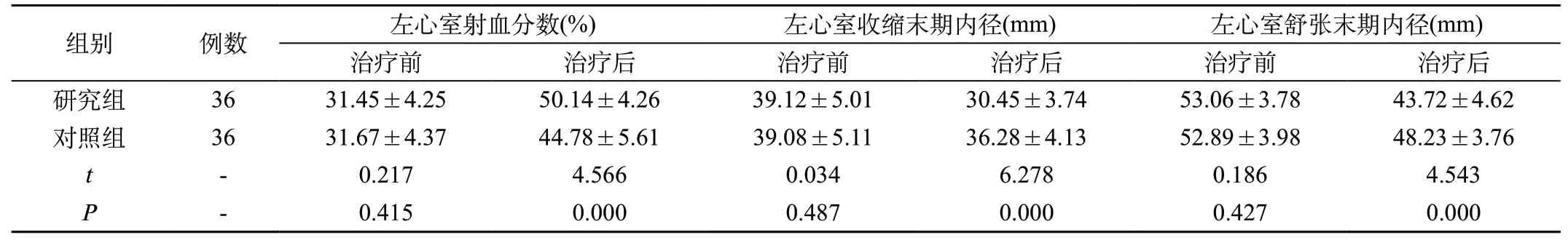

表1 两组患者心功能指标比较(±s)

表1 两组患者心功能指标比较(±s)

表2 两组患者凝血功能指标比较(±s)

表2 两组患者凝血功能指标比较(±s)

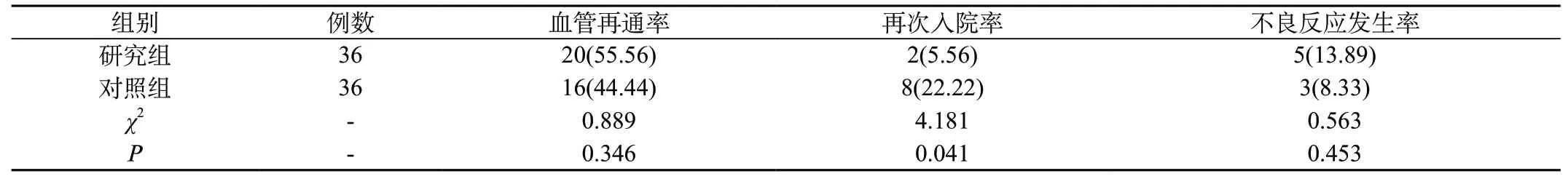

表3 两组患者血管再通率、再次入院率及不良反应发生率比较[n(%)]

1.4 统计学方法:使用软件SPSS19.0处理数据,计数资料采用例数和百分比(%)表示,采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,P<0.05表示有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者心功能指标比较:治疗前,两组患者心功能各项指标(左心室射血分数、左心室收缩末期内径、左心室舒张末期内径)相比无明显差异(P>0.05);治疗后,研究组患者左心室射血分数高于对照组,左心室收缩末期内径及左心室舒张末期内径均小于对照组,差异显著(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者凝血功能比较:治疗前,两组患者凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间、血小板指数相比无明显差异(P>0.05);治疗后,研究组凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间长于对照组,血小板指数大于对照组差异显著(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者血管再通率、再次入院率及不良反应发生率:两组血管再通率比较,无明显差异(P>0.05);随访半年,研究组再次入院率低于对照组(P<0.05)。研究组恶心呕吐1例、上腹部不适或疼痛2例、鼻出血1例、血肿1例;对照组恶心呕吐2例、肝肾损害1例。研究组不良反应发生率略高于对照组,但数据对比无明显差异(P>0.05)。见表3。

3 讨 论

心肌梗死(myocardial infarction,MI)又称心肌梗死,近几年,随着民众生活条件改善加之快餐化饮食模式,致使多数民众受困于心肌梗死疾患,且呈现年轻化趋势。临床医疗以镇静止痛、调整血容量、再灌注治疗(缩小梗死面积)、药物治疗、抗心律失常为主,多数医者于溶栓治疗后主张患者服用阿司匹林片以预防心肌梗死复发,降低稳定性及不稳定性心绞痛发病率。阿司匹林为水杨酸衍生物,常用于预防心肌梗死、短暂性脑缺血发作及外科手术术后血栓形成中,得到医患一致认可。赵向辉[3]于研究中提出氯吡格雷联合阿司匹林治疗急性心肌梗死可提高血管再通率,减少不良事件,具有借鉴意义。

氯吡格雷为血小板聚集抑制剂,可选择性抑制ADP与血小板受体结合或抑制ADP介导糖蛋白GPⅡb/Ⅲa复合物活性,抑制血小板聚集,因该药口服吸收快与血浆内蛋白结合率高,且代谢物对血小板聚集无影响被用于心、脑及其他动脉循环障碍性疾病(心肌梗死、脑卒中)医疗中,但医者于实践中发现氯吡格雷与阿司匹林联合应用可增加出血及心血管事件发生风险。牛少辉等[4]学者为急性心肌梗死病患医治时应用氯吡格雷和阿司匹林,发现联合用药组患者治疗效果、冠状动脉再闭塞发生率及心血管事件发生率、左心室射血分数及血小板聚集率均优于单独服用阿司匹林者,但两组患者管腔再通时间及出血发生率相比无明显差异。笔者咨询专家学者,查询文献资料,与药师分析氯吡格雷和阿司匹林药物功效、药理作用、使用禁忌及不良反应,于实践中发现:治疗后,研究组患者左心室射血分数高于对照组,左心室收缩末期内径及左心室舒张末期内径均小于对照组,研究组凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间均长于对照组,血小板指数大于对照组,再次入院率低于对照组,两组血管再通率及不良反应发生率均无明显差异,即心肌梗死患者选氯吡格雷+阿司匹林联合治疗不仅能改善心肌功能及凝血功能,还可提高血管再通率,降低再次入院率,疗效更为理想。赵亚男等[5]学者于研究中指出急性心肌梗死病患联服氯吡格雷+阿司匹林,可降低花生烯酸、胶原及腺苷二磷酸诱导下血小板聚集率及心血管事件再发率,同时于研究中指出患者血小板聚集情况与氯吡格雷血药浓度无关联,即氯吡格雷+阿司匹林治疗急性心肌梗死效果更为理想,具有借鉴意义。郭忠良[6]于研究中指出氯吡格雷联合阿司匹林治疗急性心肌梗死可提高治疗效果,改善症状体征,即联合用药方案已得到多数医患认可,医者可根据患者病情、临床症状及体质有针对性的调整药物剂量,在保证疗效的同时提高治疗安全性,以便患者放心就诊,减轻医患负担。

心肌梗死作为最为严重的急性心血管疾病,40岁以上民众发病率随年龄增长呈递增趋势,作为猝死病患常见病因,愈发引起民众重视,多数患者于突然发病后入院就诊,需接受溶栓治疗以防治出血问题,维持病患生命安全[7-8]。因阿司匹林对抗血小板聚集的功效,被视为预防心肌梗死复发的良药,但该药禁忌多且患者常出现胃肠道症状、过敏反应、中枢神经系统障碍、肝肾损害及心脏毒性等不良反应,医者加大研究力度,以期通过联合用药减少阿司匹林摄入量或通过药物相互作用,减少药物不良反应对病患身心的损害,进而巩固疗效,提高治疗安全性[9-10]。氯吡格雷适用于近期出现中风、心肌梗死及确诊为外周动脉疾患患者临床医疗中,因患者服用该药可减少动脉粥样硬化事件发生被医者用于心肌梗死治疗中。此外,医者在为患者设计治疗方案时需讯问患者有无药物过敏反应,必要时进行过敏检验,谨防药物过敏问题,同时严格按照说明书科学用药,以规避不良事件[11]。总之,氯吡格雷+阿司匹林治疗心肌梗死效果显著,可有效改善患者心功能及凝血功能,提高血管再通率,降低再次入院率,值得推广应用。