积极教育在提高中职生心理调适方法的教学运用

2020-04-26邱丽煌

邱丽煌

[摘 要] 积极心理学强调发展积极人格,创造人生幸福。将积极心理学运用到教育中即是积极教育。积极教育运用到中职心理健康教学中有其必然的趋势。尝试通过积极教育运用到心理调适方法的教学实践,促进学生形成积极心理调适理念,建构积极心理调适系统,养成积极心理调适习惯进行了探讨,分析积极教育的优势和挑战,为教学改革提供一些经验与交流。

[关 键 词] 积极教育;心理调适;教学

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)46-0234-03

掌握一定的心理调适方法是提高中职生心理调适能力的重要教学内容,是中等职业心理健康教学的重要内容之一。心理调适方法ABC作为心理健康课程第一章的重要内容,教学通过讲解几种有效的心理调适方法,促使学生能够主动进行自我心理调节,拥有良好的情绪状态。根据心理学发展的新动态、信息技术的变革和学情的新发展,不断调整教学手段,有助于实现教学目标,促进中职生心理健康素质的提升。

一、积极教育引入心理健康教育教学的必然性

心理健康教育是中职教育的德育选修课,在社会心理建设体系越来越重要的国情下,心理健康教育越来越重要。近十年,一直做学生的心理普查工作,通过SCL-90心理自评量表测评发现,中职生在抑郁、强迫症状和人际交往敏感因子上有所提高。心理调适方法的教学更多停留在课堂上有选择性地教学,针对中职生的实际特点进行相应教学相对较少,学生从心理健康课上获得的心理知识有限,所掌握的心理技巧也有限。如何真正落在实处应该是心理健康教学所要考虑的重中之重。

积极心理学于2000年由美国心理学家马丁·塞里格曼为首提出的,是心理学的新方向标,清华大学积极心理学研究中心主任彭凯平教授将它定义为研究、发现和培养人性中的积极心理、行为和美德的心理学观念。2020年8月中国心理学会积极心理学专委会正式成为中国心理学会的分支机构之一,这说明积极心理学传播越来越广泛。积极心理学的价值取向教学目标,对学生的心理调适方法的教学具有重大的实践和理论指导价值。

二、拨开面纱,了解积极教育

将积极心理学应用到教育中即用积极的态度解读教育,培养学生的积极品格以及创造人生幸福的能力,其内容包含希望、感激、乐观、心理成功应对、心理资本、宽恕、幸福等。积极教育是通过体验和实践让学生能够积极向上,朝精神蓬勃方向发展。

心理调适即为心理调节,用心理技巧改变个体心理活动绝对强度,减低或加强心理力量,改变心理状态性质的过程,包括自我调节和他人调节。我国著名心理学家林崇德教授指出:心理健康的核心在于凡对一切有益于心理健康的事件或活动做出积极反应的人,其心理便是健康的。这种“积极反应”即是积极的心理调适。教师处理心理调适方法的教与学的关系时,首先,要树立“教在一时、利在终生”的积极教学理念。其次,分析学情时,将学生定位为积极成长的个体,而非问题学生。最后将教学重难点定位在几种有效的心理调适方法,重在积极情绪的觉察、体验和强化;学习艾利斯的ABC理论,重在学以致用。将积极教育融入心理调适的教学中,成就一番景象。

三、积极教育融入心理调适教学中

积极教育是把积极心理学的积极心理品质培养与教育实践相结合的教育,重视积极情绪的体验,形成积极的心态。尝试将积极教育融入心理调适的教学中,取得一定良好的效果。

(一)积极认知促积极的心理调适理念形成

《心理调适方法ABC》中提供了几种心理调适方法,主要分为心理分析疗法、行为疗法和认知疗法。按传统教学由点及面,蜻蜓掠水式地略讲。因为依课时安排,明显在很短的时间内是无法讲清、讲透。本章节主要讲情绪的调节,情绪分为积极情绪和消极情绪,两者在人类的大脑神经系统里是共用一个通道的,当我们体验到情绪的时候,不管是积极的或是消极的,都是从同一个通道流出来的。我们喜欢并欢迎积极情绪,对于消极情绪,我们明显倾向于拒绝。客观理性地对待消极情绪是教学进行的重要前提。接纳自己的消极情绪是心理调适的第一步。像悦纳积极情绪一样,悦纳消极情绪,它是我们情绪中不可缺少的另一半,而这一步往往是许多教学所忽视的。

积极教育认为消极情绪具有它存在的合理性和意义。从进化论的角度看,消极情绪如恐惧、愤怒、焦虑和厌恶都有其进化层面的意义和价值。它“窄化”我们的思维,使我们能集中全身的能量和注意力逃离危险源,保护个体不受侵害,这种消极反应是刻入我们的基因里,然而有时候体验到的消极体验是我们想象出来的,给我们造成了困扰,这才是我们要管理消极情绪的原因。如何管理消极情绪,教材提出了重要的认知疗法即艾利斯ABC理论。

艾利斯ABC理论指出影响我们的情绪,不是引起消极情绪的事件本身,而是我们对消极事件的信念、认知、评价和看法。运用跟自己对话的方式询问自己:体验到什么情绪(C),情绪是由什么事件引起的(A),我对此事件如何看待(B)。当我们认清了消极情绪以后,接下来该怎么办,也是教学过程中被忽视的重要部分。拨开消极情绪的真正面纱后,就真正解决了心理调适,也就达到了教学目标。

积极教育认为管理消极情绪的第一步是分析A、B、C。紧接着第二步是全然接纳自己的消极情绪。这种接纳不是抵制,消极情绪的特点是越抵抗越强大。接纳是坦然认可,伤心、害怕、痛苦都是正常的,接纳这种情绪的体验,认可事件本来的样子,给予时间进行消化情绪,最终都会好的,并且時间和速度因人而异。第三步是认知消极情绪背后的消极思维。在体验消极情绪的同时,我们必须同时关注我们的消极思维漏洞,找出合理的理由进行反驳。如“我个头矮,别人肯定瞧不起我”,从这句话中,我们看到学生认为身高决定别人的看法,这是一种消极思维。身高显然决定一切的看法是错误的。第四步是主动面对问题,积极行动。消除消极情绪的调适方法就是找出办法,解决问题,寻找社会支持,将消极情绪转化为积极情绪。

通过以上积极教育理念的教学,更新和提高学生对情绪的认知。

(二)积极体验建构良好的心理调适系统

消极情绪宜疏不宜堵。过于压抑消极情绪,容易导致身心疾病,因而要学会放松,常见的放松有肌肉松弛法、深呼吸练习操、音乐放松法等。在教学中,我们适当进行放松法的体验教学是非常有必要的,也是常见的心理调适课堂教学的重要模块。然而消极情绪的放松并不是一学就会,一劳永逸,我们如何真正增强学生的自我调节能力呢?

心理学家认为积极情绪与消极情绪两者如同硬币两面,相伴相生。积极教育认为,一是积极情绪对消极情绪具有缓释功能,即使人平静下来的同时放松消极思维的“窄化”,促使个体主动探索思考和行动的新方法;二是积极情绪可以帮助个体建构各种资源,使个体有效地应对各种问题和困难,保持开放乐观的心态;三是积极情绪与消极情绪共用大脑神经系统的一个通道,积极情绪多了,消极情绪也就少了。真正增强学生的自我调节能力的教学突破在于提高学生的积极情绪。

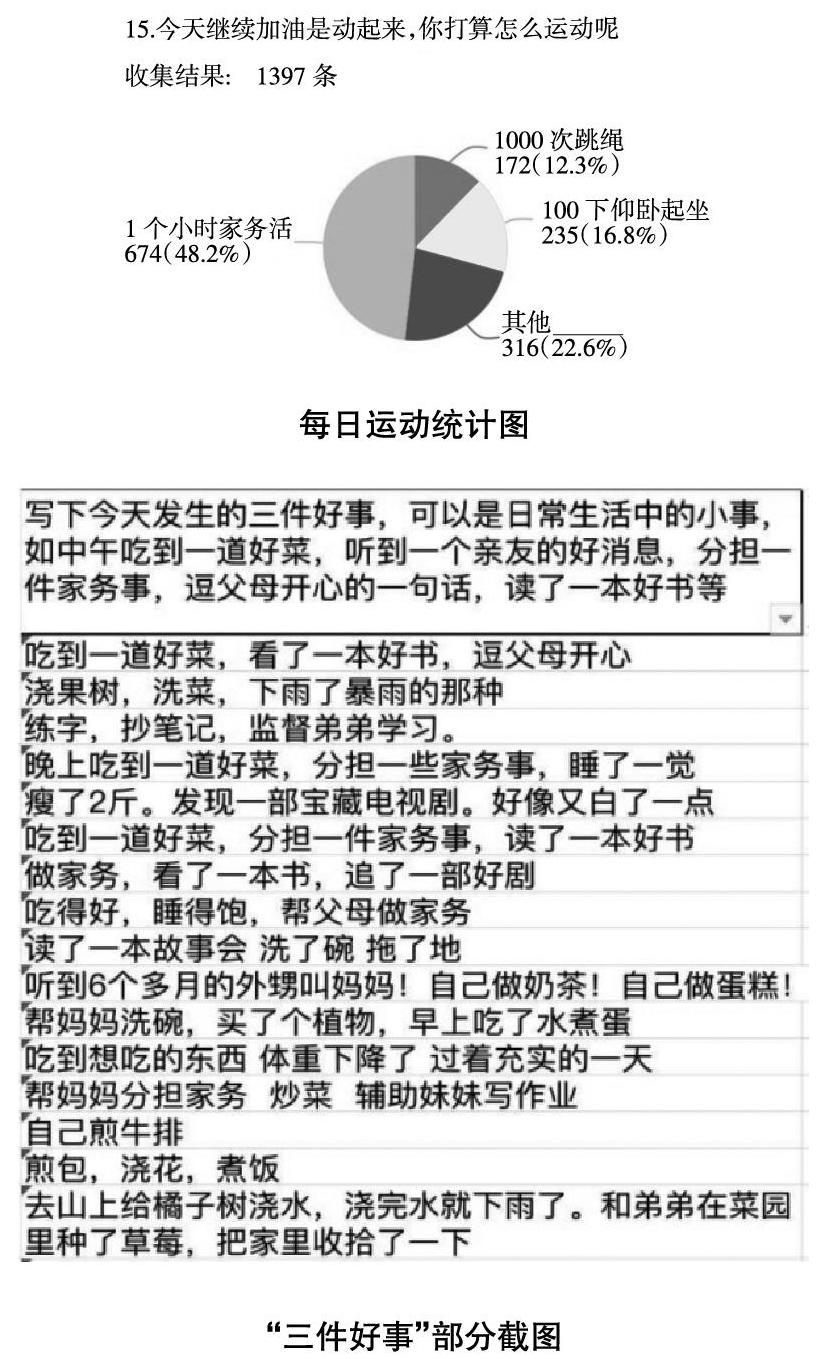

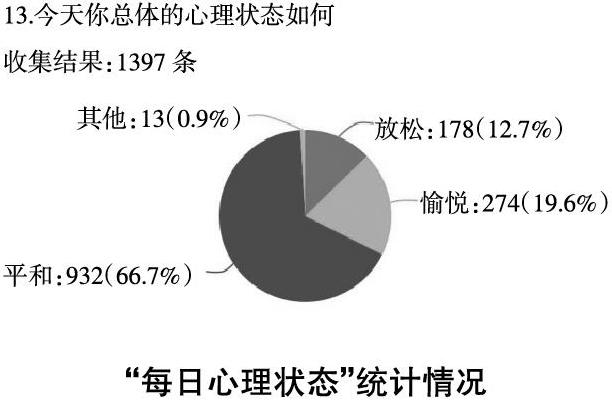

提高积极情绪体验可以通过表达感恩、学会宽恕、品味生活、冥想和发挥优势进行。今年有一段时间,无法正常线下上课,我通过网络安排积极情绪练习,主要内容为运动、“三件好事”练习,具体结果如下图。

在信息化教学的时代,利用微信App小程序协助开展积极情绪调节练习,活动开展了一个月,更新教学手段,确实达到较好的效果。学生通过练习,减少了消极情绪,也不断增加积极情绪(如下图),提升亲子关系,一定程度上增加了学生的社会支持系统,这种练习突出了教学“以能力为本位,以学生为主体,以实践为导向”的教学指导思想。

(三)刻意练习促进心理调适习惯的养成

能力的形成在于日复一日的不断强化。培根说过:“播种一种行动,收获一种习惯;播种一种习惯,收获一种性格。”良好的心理调适习惯的养成在于心理调适行动的坚持。积极教育认为刻意练习才能真正养成好习惯。刻意练习不是盲目苦练,而是在较为清晰的目标指导下,有计划地进行,并且有意为之。面对心理调适方法的学习,需要在日常生活中有意强化。我首先通过每天“放学运动半小时”项目培养学生的心理调适习惯。通过跑步、步行的方式强化学生的运动习惯;通过结伴运动发挥朋辈作用,构建良好的人际关系;我经常与学生运动,不仅强身健体,还与学生交流日常生活中的困惑,强化ABC理论的实际运用。其次,课堂上“三件好事”“一封感恩信”、冥想练习等的不断重复正面强化了学生心理调适方法的掌握,形成良好的心理调适习惯。

四、积极教育在心理调适教学中的优势

心理调适方法教学目的旨在培养学生掌握一定的自我调适方法,引导学生做积极、乐观、自信、勇于面对现实的人,这些与积极心理学培养人性中的积极品质是一致的。面对逆境,学生能够主动进行自我调节,拥有积极的心态,这也与积极教育的宗旨是一致的。积极教育应用于心理调适教学中,有以下几点突出的优势。

(一)突出学生为主体、教师为主导的教学理念

积极教育突破课堂上“教师、书本、讲台”的传统教学理念,尊重学生的差异,强调师生的互动,突破教师教学单向动作的原则,强调学生也是学习的主动者,处于课堂的主体地位。

(二)突出强调理论学习、重在实践的教学模式

积极教育突出学生的主动学习,认为懂得理论,没有实践也是没办法过好一生的,知而不行,只是未知。理论学习先行,重视“体验式”教学,引导学生在一定情境下做出积极的反应,并将所学的方法迁移到生活中,最终达到自我成长,真正提高学生的心理调适能力。

(三)突出从教学目标升华到积极品格的塑造

积极教育强调教是为了不教,教学不仅是完成任务,更是塑造积极品格的教育。关注个体的积极状态并增加个体对自身能力的认识和运用,发展积极品质,缓解消极情绪,增加心理韧性,最终形成积极、乐观的心理品质,这才是教育的宗旨。

五、积极教育在心理调适教学中的挑战

(一)“体验”式教学的时间跨度问题

任何心理调适方法的掌握到运用都需要不断反复练习,需要学生毅力的参与,同时也需要考虑教学内容前后的一致性,以及教学效果的实时跟踪。

(二)教学效果的评价问题

傳统教学评价单一,体验式教学的多样化带来教学评价不能“一刀切”,如何科学地做好教学评价是积极教育在心理调适教学中亟待解决的问题。

将积极教育运用于心理调适的教学,不仅可以达到教学目标,也达到教学相长。积极教育在心理健康教学的运用要达到融会贯通,需要继续在教学实践中不断摸索和探究,这才能促使教学水平更上一层楼。

参考文献:

[1]韩娜,尹坚勤.基于积极心理学的学前教育专业学生心理健康教育研究[J].吉林省教育学院学报,2019(2).

[2]彭凯平.积极心理学:社会心理服务体系建设的新思路[J].苏州大学学报(教育科学版),2020(2).

[3]席居哲,叶杨,左志宏,等.积极心理学在我国学校教育中的实践[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(6).

[4]林崇德.心理学大辞典(下卷)[M].上海:上海教育出版社,2003.

[5]闵玉立.基于学生差异性的学前儿童心理学教育实践[J].昌吉学院学报,2019(10).

[6]曾光,赵昱鲲.幸福的科学:积极心理学在教育中的运用[M].北京:人民邮电出版社,2018.

编辑 鲁翠红