追求高中地理课堂教学的“信”“达”“雅”

2020-04-26徐海龙

【摘 要】以“城市内部空间结构的形成与发展”教学为例,从教学设计、教学媒体选用、教学实施三个方面,探讨教师贯彻高中地理课程标准、培养学生核心素养的教学素养“信”“达”“雅”的实现办法。

【关键词】高中地理;教学设计;教学媒体选择;教学实施

【中图分类号】G633.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)19-0059-03

【作者简介】徐海龙,江苏省南菁高级中学(江苏无锡,214437)党政办主任,高级教师。

素养是指一个人在从事某项工作时应具备的素质与修养。随着“中国学生发展核心素养”的提出,教师课堂教学素养的提升也迫在眉睫。作为一线教师,课堂教学的核心素养应该是对《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“2017年版课标”)的正确解读和契合学生核心素养形成与发展的课堂教学实施。笔者将其定义为教学设计的“信”、教学媒体的“达”、教学实施的“雅”。“信”“达”“雅”是由我国清末启蒙思想家严复在《天演论》中谈文本翻译时提出的,可以认为是古文翻译或英文翻译的评价标准。那么如何实现课堂教学的“信”达“雅”呢?笔者以曾执教过的“城市内部空间结构的形成与发展”一课为例,来做具体阐述。

一、教学设计定位在“信”

在翻译作品时,忠实于原文谓“信”。笔者认为课堂教学的“信”就是忠于2017年版课标所明确的学生核心素养培育要求。“信”的度考验教师对课标的解读能力。以“城市内部空间结构的形成与发展”的教学为例,教学中要诠释好“城市内部空间结构的形成与发展”,笔者认为切入点有三:一是选取适切的案例来承载城市空间结构的相关原理,二是把准课标中的“解释”这一动词,三是要梳理人类对城市空间结构合理利用的地理意义并为生产生活服务。

课堂教学选取案例的典型性和对地理原理的承载能力是案例教学能否成功的前提。“城市内部空间结构的形成与发展”一课在课标中涵盖内容非常广泛:涉及城市内部各功能区是怎么形成的;功能区是怎样布局组合构成内部空间结构的;空间结构有无基本模型,这些模型是否具有普适性,与城市的等级、发展等有怎样的关系;城市空间结构的模型有无缺陷,即模型能否用于指导合理利用、规划城市用地等。因此,笔者选取了北京作为研究案例,北京城的功能区完备,呈典型的多核心模式;城市发展面临的问题及首都功能定位催生了雄安新区建设,涉及城市空间结构的合理规划问题。这些都能很好承载课标的教学内容要求。

课标要求“解释城镇内部的空间结构”,涉及以不同的标准对城市内住宅区、商业区、工业区、公共设施与公共空间使用区、交通枢纽区等的组合狀态进行描述并说明成因。按照土地利用的强度,可以分为中心区、近郊区、远郊区。按照形态可以分为核心区、卫星城。按照建成时间,可以分为老城和新城。[1]这些分类均可以在北京城找到典型区域加以解释说明并可以放置于时间尺度理解其演变过程。

关于“合理利用城乡空间结构的意义”,笔者侧重研究了“合理利用城市内部空间的意义”(或者说“合理布局城市内部各功能区的意义”)。在教学设计中,笔者预设了给学生提供雄安新区平面图,组织学生进行合作探究的活动题:在雄安新区已有的区域发展条件基础上,对城市水域、绿地进行系统规划,构建良好的城市生态系统;对城市公路、对外铁路与城际轨道交通、城内地铁系统等路网进行合理布局,为生产生活提供便利的条件,提升城市生活幸福指数;优化布置教育、医疗等社会服务功能区,确保社会公平;统筹设置大学城、历史文化保护区、文化创意产业区等增强城市文化活力。

笔者将课标要求分解并进一步解读为核心素养的培育指标(表1),预设了教师活动、学生活动,清晰呈现了教学环节的处理和师生互动的推进。

二、教学媒体选用在“达”

翻译作品不拘泥于原文形式,词句通顺明白谓“达”。笔者在教学时选择使用PPT进行教学。选用的PPT课件制作要“达”,就是要以简洁的文字与清晰的图片将教学设计对课标教学内容进行系统化呈现。鉴于此,在这节课的设计中,笔者对城市内部空间结构三种模型的分析建立在了一个“理想城”的形成与发展基础上。

在“城市内部空间结构的形成与发展(以北京为例)”课件中,笔者主要运用了六个环节呈现教学的推进过程。

环节一,投影中国政区图(标注出北京),请学生据图描述北京,意在点题,同时铺垫课堂结束时的总结提升:在北京首都功能、文化功能定位提升,经济功能等非首都职能淡化背景下,京津冀应分工合作、协同发展,其原理与北京城市内部各功能区合理分工布局是相通的。

环节二,投影北京的不同功能区举例图,认识城市各功能区,理解它们的成因,为城市功能区组合形成不同的空间结构铺垫。

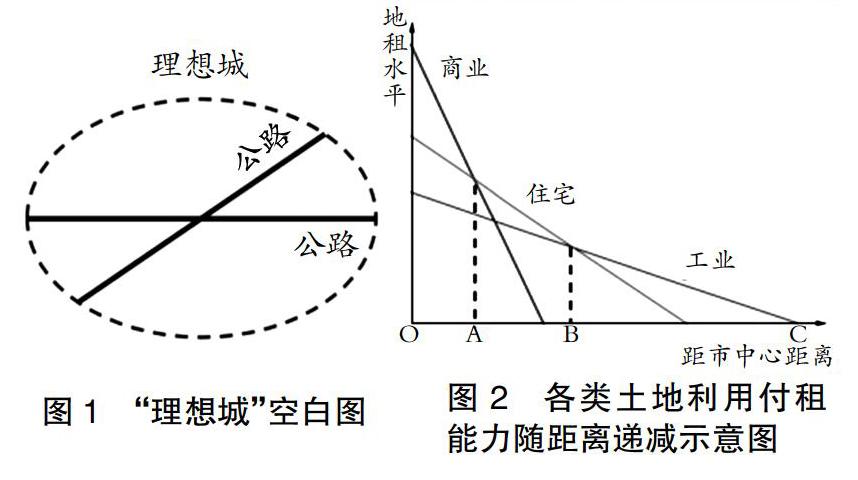

环节三,城市内部空间结构同心圆模式、扇形模式的形成分析。投影“理想城”空白图(图1),给出3个住宅区、2个工业区、1个商业区,请学生布置到“理想城”并说明理由;结合各类土地利用付租能力随距离递减示意图(图2)分析同心圆模式的形成,结合交通线穿城而过影响地价高低、环境质量分析扇形模式的形成。

环节四,投影北京内城图,结合北京故宫的布局探讨影响城市内部空间结构形成的综合因素。

环节五,投影城市内部空间结构演变三个阶段示意图,引导学生推测“理想城”的发展带来的城市内部空间结构演变。

环节六,投影雄安新区总体规划,迁移应用城市内部空间结构原理。PPT的最后一页呈现课堂小结,确保课堂教学的完整性。

三、教学实施过程显“雅”

翻译作品对原文的诠释用词得体自然、简明优雅谓“雅”。笔者认为,“雅”的境界是教师营造出课堂教学的情境,能演绎出师生充分互动、智慧火花迸发的课堂教学场景,能通过地理知识原理的学习来促进学生核心素养的发展。

在“城市内部空间结构的形成与发展”这一课教学中,笔者通过吟唱了一小段《北京欢迎你》,营造学习氛围,将学生带入研究主题,在点题的同时为首都北京作为文化、历史名城的发展定位铺垫,为城内工业区外迁、功能区优化伏笔。

在教学实施过程中,为促使学生在集体探究活动中发展综合分析能力和地理实践力,笔者设置了“操作活动:合理规划雄安新区”。笔者首先引导过渡:

随着社会经济发展,越来越多的人口、产业向北京涌入,北京的交通拥挤、住房紧张、环境恶化等“城市病”不断凸显。为了“治病”,也为了促进河北发展、缩小区域差距以及新形势下打造新的增长极,国家给北京在河北“画了一个圈”——建设雄安新区。

其次,笔者投影雄安新区区域图,指导学生分组讨论并在图上规划住宅区、商业区、工业区、文化区、公园绿地区等功能区,整理出布局的依据。过程中,笔者对学生的陈述及时加以点评,并引导学生说出生态城市、海绵城市、智慧城市等城市发展举措,帮助理解城市功能区合理布局应立足区域发展的基础,在追寻人居适宜的同时,综合考虑经济、社会、生态效益,达成城与山水、人与自然的和谐。最后笔者投影2013年12月,中央城镇化会议中提出的推进城镇化的重要任务“要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。

课堂教学中“雅”的意境生成还需注意一些常识性的问题,如教师的教学仪态、着装,教学板书的规整、用语的严谨等。需要特别注意教学基本概念的厘清,如本课中的土地利用与功能分区、地租与付租能力、城市空间结构与城市规划等。

【参考文献】

[1]韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018:80.