全面抗战爆发前国人对化学战的认知与应对

——以民国期刊文献为中心

2020-04-24罗玉明柏晓斐

■罗玉明 柏晓斐

九一八事变后到全面抗战爆发前,出于对日本即将发动侵华化学战的警觉,加以国民政府多种民众防毒教育举措的引导,国人积极认知化学战。他们首先通过梳理化学战史了解化学战的危害、毒气的种类、化学战如何施行,又依据西方大国有关化学战的言行作出化学战将是未来战争的必然形式且将更恐怖的预判,并提出了对化学战的防护举措。当时认知化学战,是其受国防危机意识驱动而学习西方的体现,对化学战知识在中国的传播和防日化学战有一定积极意义。

所谓化学战,是指使用化学武器杀伤人畜、毁坏植物、污染环境的作战形式。真正意义上的化学战发轫于第一次世界大战,集中体现了科技发展对战争形态的改变能力,对科技相对落后的近代中国产生极大刺激,当时国人很难不关注这种新兴的战争形式。通过在各大数据库中检索相关词汇,可以发现民国时期的图书、报纸、期刊等载体上留下了诸多反映时人如何看待化学战的文献,其中尤以期刊文献最为丰富,仅在“民国时期期刊全文数据库(1911—1949)”(以下简称“数据库”)中简单检索即有3000多项结果。可见,民国时期国人不仅高度关注化学战,并对其有一定的认知。

学术界对中国化学战的研究,主要集中在抗日战争中日军化学战暴行和战后化学武器遗留两大问题上①,未能关注到战前国内社会对化学战的认知与准备。因此,笔者拟通过大量分析民国期刊文献和其他相关文献,就全面抗战爆发前国人为何高度关注化学战、从什么角度对其进行认知、得出何种结论,以及对化学战提出何种应对方案等进行探究,不当之处尚请方家指正。

一、防日侵华使然:树立认知化学战的紧迫感

20世纪30年代,中国社会各界高度关注对化学战,这其中既有他们自主探求的愿望,也有政府的引导。而这一切又都源于中国社会对日本侵华化学战的忧虑和警觉。

一战时期的化学战对科技相对落后的近代中国造成极大震撼,因此,尽管战后禁用毒气的国际消息不断见诸报端,但在20世纪20年代中国社会对未来战争的想象大多与化学战有关。这种想象因日本侵华威胁而被具体到即将来临的中日战争上,人们开始形成认知化学战的紧迫感。五卅惨案时,报纸上就有日军施用毒气弹的报道[1],此后社会上也多有日军将对中国施用毒气的传言。这引起有识之士对日本侵华化学战的高度警觉,燕京大学一位化学系学生就认为在“不久就要发生的中日战争里,日人是一定要用毒气的”,必须认识化学战并研究防毒方法。[2]这种意识随着日本侵华步伐的加快而越发强烈。九一八事变后,燕京大学教授吴屏发文指出,国难当头而“现代战争,十九为科学的战争,尤以化学战为最”,呼吁国人积极认识化学战。[3]一二八事变后,又明确指出:“日人占我东省,且又扰上海”,“则将来继续向我攻击,难保其不施放毒气”,“吾人应先预备防御方法”。[4]绥远抗战爆发后,更是有人肯定指出“野心国家,正拟独霸东亚,吞灭全球,今绥战幕已揭,敌必采用最残暴的毒剂”,对化学战“有急起研究的必要”。[5]

同时,国民政府对防日化学战的重视和民众防毒教育的实施也引导着国人积极认知化学战。一二八事变时,日军施用毒气的消息广为流传,引起了社会恐慌。鉴于民众对化学战反应强烈,国民政府意识到对于民众防毒必须有所准备。3月25日,蒋介石致电顾祝同等,严令印发防毒说明书分发给市民练习。[6]作为防日化学战的一环,国民政府的民众防毒教育随着上海战事结束开始实施。此后,国民政府将之与防空结合进行。1934年,国民政府成立防空学校,开始召集各省公务员传授国民防空知识,至全面抗战爆发前,共开办13期,其中防毒一直都是重要内容。1934年底,国民政府举行南京防空大演习,并积极将经验推广至全国,至1937年,上海、浙江、湖南、山西等地都举行了大规模演习。1935年6月,防空委员会在南京举办防空展览,后又分4次在全国各地进行2年又2个月的巡展。在这些演习和巡展中,防毒也都是要项。如在南京防空演习中,空军曾模拟投掷各式“毒气弹”,防毒大队则进行了中毒救护和消毒演示;在巡展时,展览了各式化学战具,向民众散发了大量防毒知识小册,并免费放映防毒电影、邀请专家举行防毒演讲。[7]

国民政府并积极在学校中开展国防化学教育。高校方面,1932年7月2日,国民政府教育部通令“国立省立私立各大学,应注重军事化学之研究”[8],此后,北京大学、中山大学、武汉大学、沪江大学等高校都开设了军事化学课程。对于中小学生的防毒教育,国民政府教育部也曾在1933年要求加授相关科目,并在部分省份取得了不错效果。如1937年江苏省会小学卫生队大检阅中,来自36所小学的1000多名学生曾在操场上表演了防毒和救护。[9]

此外,国民政府还面向社会印发了大量防毒书籍,如当时中央陆军军官学校印发的《最新化学战》、国民党训练总监部印发的《毒气战史》、河南省政府编的《防毒常识》、福建省教育厅和保安处分别编印《防毒讲话》《防毒》,等等。

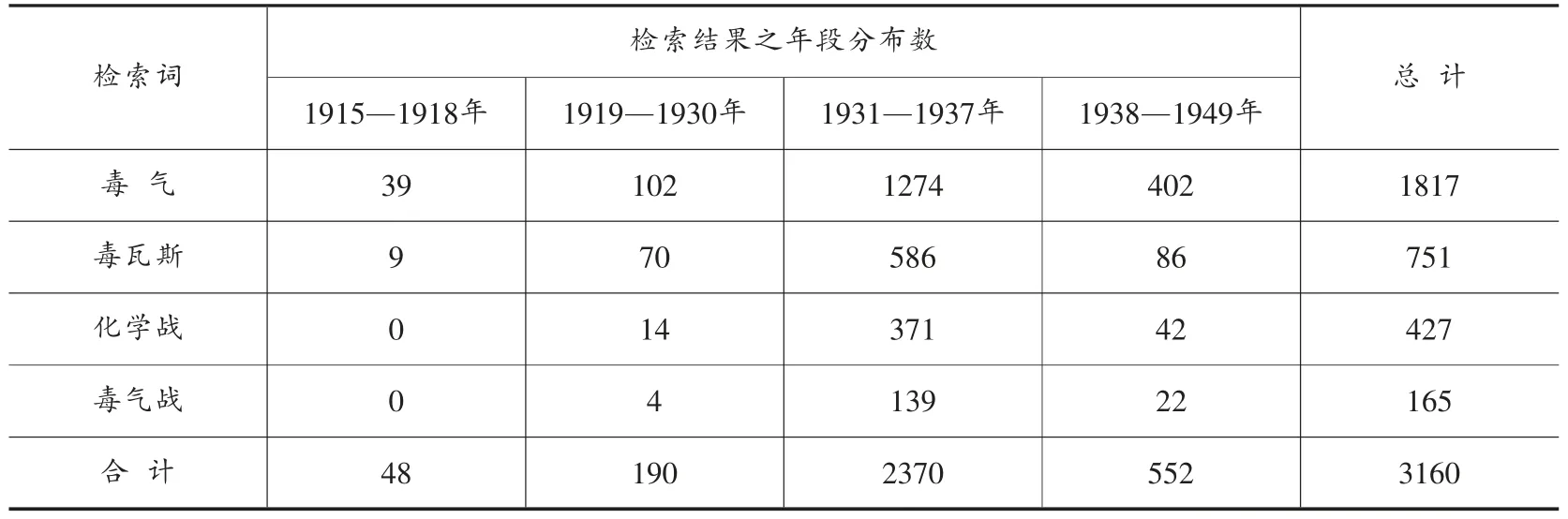

在本就对化学战有强烈认知欲而政府也积极推行民众防毒教育的情况下,从九一八事变到全面抗战爆发前后,国内掀起一股研究化学战的浪潮,报刊上有关化学战的文章爆发式地增长。在“数据库”中检索相关词汇,所得结果之年段分布情况对此有确切反映(如表1所示)。

表1 “数据库”检索结果年段分布情况 (单位:项)

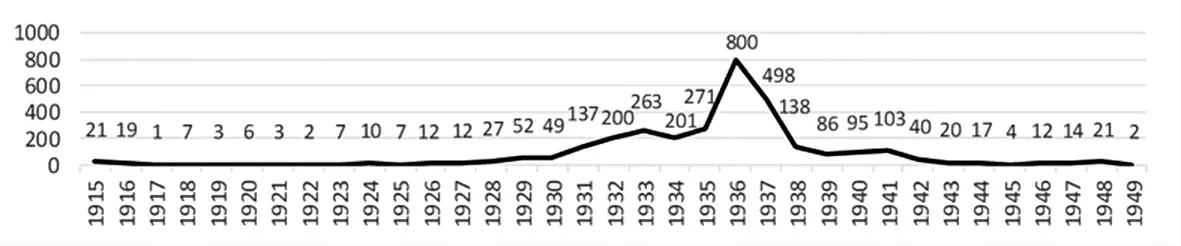

由表1可知,有关化学战的期刊文献,在一战期间已开始出现,但数量不多,约占总数的1.5%;1919—1930年,数量有所增多,约占总数的6%,比一战时期增长300%;1931年到全面抗战爆发前,出现爆发式增长,约占总数的75%,比一战时期增长4600%;全面抗战爆发后快速回落,约占总数17.5%。为了直观地观察这种变化,笔者又将检索表1中四个关键词所得结果的历年合计数转化为变化曲线图(见图1)。

图1 1915—1949年有关化学战关键词检索结果历年合计数变化图

从图1来看,从一战结束至1930年,有关化学战的文献数量整体呈递增状态,但在1928年之前,历年合计数基本无大变化,且处于低值区间;从1928年至1930年,相关文献有所增多,但合计数仍徘徊在低值区间。至1931年,相关文献明显增多,且合计数开始脱离低值区间,并于1932年跃至较高值区间,尔后连续三年稳定在较高值区间;到1936年则又陡然增至高值区间,并达到顶点值;次年开始回落,但仍保持在高值区间。到1938年,相关文献合计数已基本跌落至1931年的水平,并于其后几年中总体呈下降趋势。可见1931年是民国社会高度关注化学战的起点,至全面抗战爆发前后到达高潮。换言之,正是日本侵华的已有“事实”、之后化学战侵华之必然性,促使30年代国人对化学战产生了较强的认知欲,并受国民政府防毒教育的引导,最终形成强烈的认识化学战和应对化学战的紧迫感。

二、梳理化学战史:构建起对化学战关键问题的认知

当时国人对化学战的认知,首先是通过梳理化学战史进行的。通过回顾历史,他们指出,利用毒气作战的思想和战例,古今中外都已有之。例如时人认为公元前431—404年的雅典与斯巴达之战中,斯巴达曾在城下燃烧浸有硫黄与柏油的木材,制造窒息性气体,以期毒倒守军。[10]又如说公元660年,叙利亚人发明一种火箭,可在战场上生成含二氧化硫和碳化氢的窒息性浓烟。[11](P4)至于中国,时人则认为最早的时候,黄帝、蚩尤大战,蚩尤作雾,以迷惑敌军;三国时,诸葛亮发明了毒烟、五里雾和追魂雾等。[12]但这都不能算是真正意义上的化学战。

一战期间,出现了真正意义上的化学战,由于其影响巨大而又相去不远,成为被考察的重点。时人通过对一战期间化学战的回顾,构建起对化学战一些关键问题的认知。

一是关于化学战危害的认知。一战起初,法军最先使用了毒气手榴弹,但效果不大,也未能引起关注。1915年4月22日,伊珀尔地区发生大规模化学战,拉开了近代化学战的序幕。对这次战争的经过与危害,我们检索到的文献中有许多描述,如:

一九一五年四月二十二日,德军在耶蒲施放氯气一百二十吨,造成历史上空前未有之惨剧!……当其施放时,只见黄绿色之烟云,盖地而起,草拂之而色变,木遭之而叶脱,乘风侵入敌阵……英法联军顿感呼吸困难,面呈青紫色,或口噤不能言,或剧烈咳嗽咯血,气息奄奄,比比皆是,德军装戴防毒面具,乘间袭击,法军宛如秋风木叶;结果中毒者一万五千,死五千,被虏者六千,阵地上所遗留者,只无数之尸体残骸及枪炮而已,毒气之害人,诚令人不寒而栗![13]

这类描述一定程度上再现了该次化学战的战场情形,凸显了化学武器的恐怖效用。此后一战中化学战的进程与危害,也不断被揭发。如指出,伊珀尔之役后,德军继续施用毒气,协约国加紧研究并于9月25日施用。从此,施放毒气成为双方交战的重要方式。1916年,各方炮兵都发射毒气弹;1918年,德军所用的炸弹50%为毒气弹,美国制造的炮弹60%为毒气弹;在大战末,双方都将化学战作为争胜的中坚战术,德军曾借此发动多处进攻战。[14]大战期间,化学战造成惨重伤亡,仅1915年5、6两月就有25000名英法联军中毒;在1918年,法军曾在10天内就有14578人中毒,德军从1—9月有58000人中毒;整个大战,俄、法、英、意、美、德有928398人中毒,毒毙72390人。[12]

二是关于毒气种类及其特性的认知。一战期间交战各国所施用的毒气有30多种,在检索到的期刊文献中因引用西方不同国家的分类标准而对其有不同划分。如将其分为暂时性、持久性两类,或刺激肺脏、刺激五官、腐蚀皮肤三类。但主要是依生理效用将其分为窒息性、催泪性、喷嚏性、糜烂性、中毒性五类,并对各类的代表性毒气和特性都有明确描述。如指出窒息性毒气主要有氯气、光气等,能侵入肺脏,凝结肺中血液,致人血压升高而毙命;糜烂性毒气主要为芥子气、路易氏毒气,能使人皮肤发泡溃烂并侵蚀眼部及呼吸道黏膜。[15]当时介绍各种毒气及其特性的文章非常多,并大多以表格形式将其化学式、生理危害列出,实际上已经过简化,目的就是为了让更多人了解毒气。可这类军事化学知识对一般民众而言终归生僻。所以有人结合中国文化对毒气加以解释,如说毒气是一种“风”,一种“气”,甚至将之比作邪术。[16]这种解释并不科学。

三是对毒气战攻击法及其优缺点的认知。一战中,最初的化学战战术为德军使用的吹放法,即用特制发烟筒借助适宜的风向和风速将筒内毒气吹至敌阵。有人指出,这种方法能施放巨量毒气,但只适用于能在空气中极速化气挥发的氯气、光气等,风力、风速不够则无法使用,且无法攻击高处阵地。[14]1916年发明了毒气炮弹,使用大炮发射毒气炮弹成为施行化学战的主要方法。有人表示这种方法克服了吹放法的缺点,但要发射大量的毒气弹才能使“相当大的地面受到相当浓度的毒气”[17]。一战后期掷射法又开始出现,即通过特制投射器(主要是里温斯炮和司托克臼炮)将大量毒气发射至敌阵。有人指出,这种方法能施放一切毒气,不受气候、地形的影响,还能“突然在相当阵地上发生高浓度的毒气云”[14]。这些基本符合事实的分析,显示了部分国人对化学战战法演进历程的了解,也成为他们认为化学战的战法将进一步发展与完善的历史依据。

通过梳理化学战史,国内不少人清楚认识到了化学战的恐怖威力,但更重要的是他们对化学战剂、化学武器、化学战如何施行等都有一定了解,基本明了何为化学战。

三、追踪西方大国的言行:展开对化学战的预想

一战结束后,国际上多次召开禁止化学武器会议,并签订公约,但西方大国还屡屡公开声称公约并无效力,并积极加强化学战备。全面抗战爆发前国人在防日化学战的驱动下,不断追踪西方大国有关化学战的言行,敏感地认为化学战将是未来战争的必然形式,并将更恐怖。

(一)认为化学战是未来战争的必然形式

一战结束后,鉴于化学战的巨大危害,国际社会对禁止化学武器做出了努力。1919年的布鲁塞尔会议对化学武器的制造、贩卖和输出都做了限制。1922年的华盛顿会议,再次重申禁止在战争中使用窒息性、有毒及其他气体以及一切类似的液体、物质或手段。1925年6月17日,国联通过了《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》(即《日内瓦议定书》)。这些会议、公约在召开或签订时,中国报刊上曾有报道,不过很少有人对其进行价值评判,但九一八事变后国人开始对其表现出明显的消极态度。究其缘由,除了九一八事变后国联处理中国问题不力,导致国人对国际公约和国联失去信任外,更直接地在于西方大国曾屡屡发表违背禁止使用化学武器的言论。这些言论因戒备日本侵华化学战而不断被追踪、披露,如有文章披露当时美国表示“一切关于‘禁止’化学战争的谈判都是空谈”[18],“俄国作最露骨之评判曰:‘华盛顿协定系一种骗局,仅为愚者及弱者而设,故各国对于气体技术之准备,将继续的努力进行’”,从而使国内许多人认为靠公约禁止化学战将是奢望。时任军事学校教员石仲谋就直白指出:“华盛顿协定,国联的决议案,一望而知都是纸上虚文。”[19]

西方大国认定化学武器不能禁止的三个主要理由也不断被揭露,强化着国人关于化学战将是必然的认知。一是有效性。当时德国、美国、英国等国都公开表示,化学武器有效又合乎战术,只要存在战争化学武器就能保持其地位。英国某军事家甚至说如果化学武器将来被弃,“因其破坏力太弱故也”[20]。西方国家诸如此类的言论使不少人认为化学武器的应用符合战争发展规律,如有人表示化学武器不过是使科技发达的国家“得一种优势兵器”[21]而已。二是经济性。美、法等国公开表示毒气因其制造材料多为日常用品而难以被禁。对此,有人进行了延伸性阐释,表示毒气不仅“较炮火之战费,可减轻一二成”,而且生产和研究也非常经济,一切化工厂在战时均能快速生产毒气,而研究则可借助日常工业试验进行。[18]三是人道性。当时一些西方国家公开声称,相比于枪炮,化学武器让人无痛苦地死去“更人道”。尽管不断有人指出列强宣称化学战具有人道性是其准备化学战的借口,但持认同态度的也较多,如时任安徽大学教授周萃礼即表示:“试观枪炮杀人,血肉横飞……而化学战争,可无流血之凶事。”[21]综此,化学战似乎“绝无理由得以禁止”[10]。

相较于言论,西方国家的化学战备行为更使国人笃信化学战将是必然。

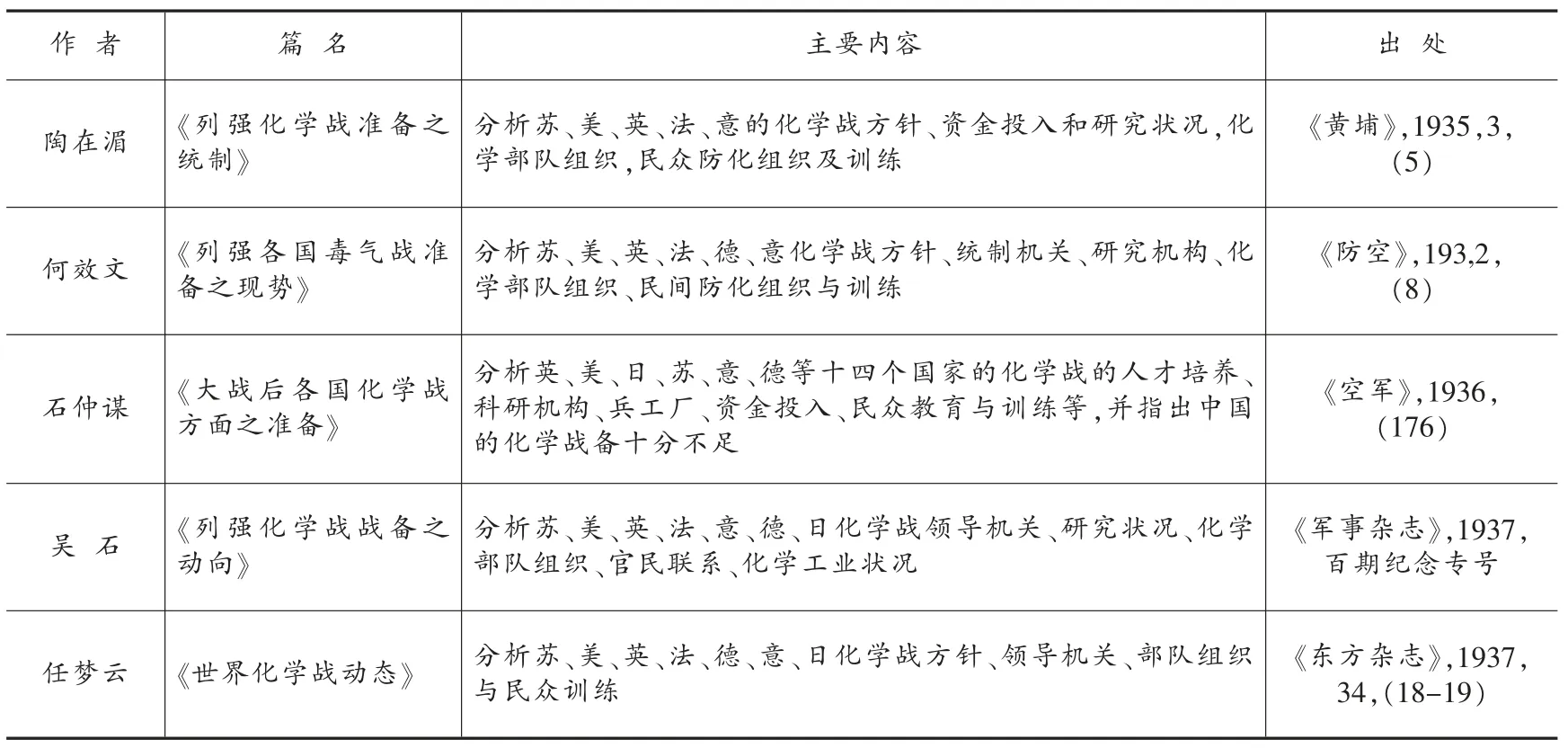

一战后,西方国家加强化学战备是公开的秘密,国人对此保持了关注。如1928年德国某杂志刊发了一篇介绍战后各国(除德国外)化学战备情况的文章,很快就被翻译过来,有人并“据另外的报告”指出:“德国准备化学战争,亦不下于其他各国了。”[22]随着日本侵华日趋加深,国人对列强化学战备情况越发关注。刘献捷在给蒋介石的秘呈中就表示,对各国“化学家、科学家、军事家联合工作,勾心斗角,常思发明他国所不能防御之毒气”一事,“报章之披露,杂志之记载,几于无日无之”。[23]尽管亦如刘献捷所指出的,因各国化学战备情形属于军事机密,民间报刊“未能窥其全豹”[23],但其中有不少已比较细致也是事实。这可从下列代表性文章及其内容中窥见(如表2所示)。

上述文章大多出自当时很有影响力的刊物,详细分析了列强的化学战方针、组织机构、研究状况等,体现出当时国内对列强化学战备认识比较深入、细化。如石仲谋指出,法国不遗余力准备化学战,成立了胜利学院,力求化学战研究能在军事、科学、工业三方面融通;陆军总部设立了“气体战争事务科”,从军团到大队都有化学战军官。同时,这些文章都注意到各国政府开始积极训练民众,如何效文指出,苏联的民众防化机构——国防航空化学协会已遍及城市和乡村,大力开展民众防毒训练。这一切都指向化学战必将成为必然,因为列强的化学战备已日臻完善,并开始训练民众;训练民众就是准备战争的最后一环。

表2 部分讨论列强化学战战备状况的代表作及其主要内容

更需注意的是日本也在大力加强化学战备。自20世纪20年代末,中国报刊上就不断出现日本设立毒气工厂、发明新毒气、进行毒气战演习的新闻。1933年,日本习志野化学战学校成立后更是引起高度关注,许多报刊很快刊发相关消息,并予以评论。如有人指出日本陆军每一联队都设化学连,今又成立化学战学校,必将使用毒气侵略中国,提醒国民政府作好防御准备。[24]石仲谋也在其文章中回顾了日本化学战备历程,指出日本对化学战的研究远比中国精细,就连防毒演习也远比中国逼真。忧虑之情显露无遗。

(二)推测未来化学战将更恐怖

对未来化学战争将以何种形态呈现,相关期刊文献中亦有较多推测与想象。

首先是关于新的毒气。在西方国家积极进行化学战备的近20年中,新毒气不断被发明,其自然比一战期间的毒气威力更大,如有人描述到:“近年来发现了无数的瓦斯混合物”,“可以穿过任何防御物,还能储藏入高的建筑物里面,经过很久都不散失其毒性”,并且极为隐秘,中毒者在数小时后才会发觉。[18]这大概是强化后的氯气。有人还推测了可能出现的新毒气,如能侵入人体破坏人的嗅觉与味觉或摧残控制人类行动组织的毒气都可能被使用。[25](P294)西方国家发明新剧毒剂的消息也不断见诸报端,牵扯着中国社会的神经。如当时有报道称,法国新发明一种毒气,毒力超过所有新发明的毒气,任何防毒面具都无法防御,一触皮肤,无论人畜,立刻毙命。[26]从事欧洲观察和评论工作的魏谷声更是引用德国某著名化学教授的话指出:“自大战以来,新毒瓦斯的发现至少在千种以上,其中已知有二十五种能穿过一切防毒器,并以最小限度的分量绝对能置人于死。”[16]这些混含着时人想象的消息大多不切实际,但在西方国家暗中加强化学战备的情境中就显得很真切,也构筑着未来化学战将更恐怖的思想认识基础。

当然也有人表示,报刊对新剧毒气的宣传并不符合事实。如著名制药人赵汝调就表示,能用于战争的毒气基本已在一战中出现,很难发明新的毒气,只能改良已有毒气,如增加其浓度减轻使用技术的负担、提高隐蔽性使敌方不易察觉等。[10]但这并不能减低新毒气的恐怖性。

其次是关于毒气放射方法的改进和完善。一战中,化学战的施行主要依靠炮兵,但战后西方国家在加强炮兵建设的同时,都不断建立或完善独立的化学部队。对此,当时报刊上曾有很多报道,不少人据此认为化学战战法将更卓越,化学战将更恐怖。而最重要的则是空军与化学战的结合。当时杜黑的空军制胜理论在全世界产生了极大影响。在时人看来,利用飞机施放毒气将是化学战的主要方式,空军教员吴启泰甚至表示利用飞机施毒将是“唯一有效之化学战放射法”[27]。但这将造成无与伦比的恐怖战争。因为利用飞机投放毒气炸弹、用特制容器以雨滴法发射毒剂、以发动机排气施放毒烟等,化学战将不受地域和空间的限制。[25](P294)此外,西方国家毒气生产能力大增,毒气势将规模化使用,如果以载重量一吨的轰炸机数十架同时将毒气如雨注下,则世界上任何大都市,必在数分钟内毁灭。[27]

总之,未来化学战中,许多新的剧毒剂将被规模化使用,并因战法改进,任何地域、人都有被毒气攻击的可能,成为20世纪30年代国人对化学战预想的主要方向。但预想却并非空想,1936年的第二次意埃战争中,意大利首开以空军施行化学战的先河,并投放数十吨的毒气弹,无疑坐实并强化了上述想象。

四、借鉴与自创结合:探求化学战的防护之方

如前,全面抗战爆发前国人对未来化学战进行了不少推测,但在防护方面却必须寻求解决的方法,而其大多需要财力、技术支撑。基于当时内忧外患的实际情况,他们对出现在一战中并多已被淘汰的防御方法也积极借鉴,并依之进行自创;在救护方面除寻求西医疗法外,也积极探讨中医药应有的功能。

(一)防御

化学战的防御可分积极和消极两种,积极方面主要由军方担任,消极方面才是被关注的重点。在当时的文章中,消极防御又主要分个人和集体两类。

个人防毒,最重要的是备有防毒面具。其时,有识之士积极研究与跟踪西方国家的防毒面具制造技术,图文并茂地大量介绍相关知识。如面具主要有直接式和间接式两种;面罩和滤毒罐是其最主要部分;面罩由橡胶造成,滤毒罐为钢身;罐中最底部的滤烟层可滤去固体毒质及烟,中层的活性炭可以吸纳气体毒气,顶层的碱性剂(因防御不同毒气而异)可中和与分解活性炭未能吸收的毒气。[28]使用防毒面具的练习方法也非常多,如有人发文介绍声称已经过检验的方法,练习期分三周,每周四小时,且对每小时练习何种动作,每一动作的耗时都配图作了详细说明和规定。[29]保养方面,滤罐要置于干燥处,面罩在冬、夏分别不宜置于0℃以下和10℃以上的环境中,等等。至于遇到毒气佩戴后何时脱下,同样也有检验方法,但总归是越迟越好。[11]反映出全面抗战爆发前国人对防毒面具的构造、使用、保养等知识都很重视,并进行积极传播。

随着中日战争逼近,民用防毒面具批量生产才有实际意义,有民间机构曾向政府索要防毒面具样品以进行仿制[30],许多文章也不断讨论面具的制造法。国民政府表示“民用防毒面具应任民间公司制造贩卖,政府仅监督其货品之能否合于标准可也”[31]。不过防毒面具价格昂贵,当时由国民政府监制的售价12元,有报纸就呼吁应当降低成本,廉价出售,以普及民众。[32]可见让民众都备有防毒面具显然不切实际。因此,不断有人提供大众化自制防毒面具法。如由小苏打2磅半、甘油2磅、水20磅制成的混合药水浸过的粗布,填充木炭末的布包,甚至是浸过尿液的棉花。[33]但实际上,这类自制防毒面具法多是从一战中借鉴而来,并多已被淘汰;并且防毒面具生产有严格的工业技术要求,自制防毒面具不过是寻求心理慰藉而已。

此外,还有药物和应急防御法。有文章提出:防御糜烂性毒气需要穿戴防毒衣、防毒手套、防毒靴,但这类器材昂贵,可用猪油、胡麻籽油等做成经济的防毒油膏。[34]毒气多为酸性,可预服曹定或静脉注射0.5%~1%的重曹液等碱性药物来预防;对于腋窝、阴部等对毒气敏感处,扑以重曹粉或滑石粉可避糜烂。[33]最后,一旦在毫无防备的情况下遭遇毒气,登上高处、逃向上风向或藏身土堆和湿草中都可应急。[35]

集体防护较个人防御更为复杂,但最主要的是建筑防毒室。时人参照一战中的防毒室,从选址、布置到毒气入侵后的处理,形成了一整套方法。如时任河南大学教授周焕章提出,防毒室要选建在空气流通的高处,材质以水泥最宜;出入口可挂浸过硫代硫酸钠等可中和毒气之药物的双重绒毡,防止毒气进入。[36]至于内部构造,最好能分为外室和内室两间。外室撒布漂白粉等,用以消毒;内室放置阿莫尼亚、石灰等,吸收避难者呼出的二氧化碳与中和毒气。[37]医师张爱棠则指出,一旦毒气侵入,可焚烧浇有煤油的柴草,使升腾的烟火将毒气冲散,还可利用救火机喷洒水珠、用机关枪扫射或燃放鞭炮驱散毒气。[13]

许多讨论集体防御的文章指出,每户都需设防毒室。但民众大多无力自建,有文章提议政府应预造公共防毒室;每一城市可依地势分为数防毒区,每区设防毒室一处或数处,供穷苦民众逃生。[35]而政府也难免力所不及,许多简易自制防毒室的方法又应运而生。最简便的就是选择一间结实的房子,将屋内一切漏缝透气的地方用厚牛皮纸或油布堵住。[37]城市居民还可以将楼道和地下室改造为防毒室,或利用工厂的烟囱进行防毒。但中国的建筑不易改造为防毒室,工厂则容易遭受轰炸。[38]

由上观之,全面抗战爆发前国内不少人对防御毒气的方法进行了积极探索和传播。这些方法主要是借鉴了一战中的民众防毒简法并进行了本土化,其效用有待检验,有些显然不科学,有时甚至相互矛盾,透露着国人聊胜于无的积极自救心态。很多文章一再强调,遇有毒气切忌慌乱,如能镇静处置,就不会造成大的伤害,显然已有建设心理防御重于技术防护的意识,却也成为当时中国社会对化学战普遍恐慌的反证。

(二)救护

相较于防毒,中毒后的救护更需要专业的知识。从当时的报刊来看,中、西医都曾积极寻求和介绍中毒的救治方法。

西医方面,所介绍的救治方法主要分局部救治和通用性救治两类。局部救治主要是针对所中毒气或受伤部位的特效救治。如时任陆军大学药学教员浦同烈指出,窒息性毒气引起的肺水肿,可用放血法,放血量大约以体重的1%或700cc为准;但因肺水肿呼吸已严重困难者,不宜放血而应输氧,输氧量大致为每分钟6~9公升;心脏方面的治疗,可注射康毗箭毒子素,也可注射咖啡因或樟脑。[39]其他毒气的专业性救治方法,也被大量介绍,限于篇幅不再展开。另有只针对中毒部位的救治,如留美医学博士林世熙指出,呼吸系统治疗可用美国耳鼻喉科专家裴祁的气管内注射疗法,注射时可用反光镜法,但手术需要有相当经验的医生。[40]诸如此类的专业性救治只能在医院进行,而中毒后并非人人都有就医的机会和条件,简单通用的救治方法才更适合大众,也更受重视。

简单通用型救护方法主要是救护动作和步骤。当时不少文章提出,救护中毒者的第一要义是将中毒者与毒气隔离,所以要将中毒者平稳快速地转移至高处和旷地,然后脱换中毒者衣服,再用热水冲洗其全身。因为中毒者体温流失较快,所以要为其盖上被子或毛毯,再让其饮以温热饮料。[13]但这样的方法缺乏针对性,所以又有对症处置的方法。如眼睛发红或流泪,可先用温水洗拭,再用热手巾包盖;胸部疼痛和小腿抽筋,可放上热水袋或热手巾包盖。[5]再不奏效,还有更为科学的针对不同毒气的通俗救护法。如中催泪性毒气,可用1%~2%碳酸氢钠溶液或2%~3%的硼酸水洗眼;中喷嚏性毒气可用1%~2%碳酸氢钠溶液漱口,或嗅闻漂白粉气等;中芥子气则可用漂白粉与滑石粉混合涂于皮肤上,然后洗去。[41]

以上所列,皆为当时流传较广的西医疗法。照常理,近代化学战本源于西方,采用西医合乎常理,不过中医界认为防毒和治毒,光靠西药,仰人鼻息,而且一旦战争爆发,出海口被占,难保药源不断,许多中药界人士还从国家和民族的高度来体认行业责任[42],所以也积极研究防毒治毒的方法。如中医王文舫即给出了预防皮肤、口鼻眼中毒的药方,并发明一种“防毒醒命丹”,声称对防毒治毒都有效。[43]部分知名中医更是比照西医知识,来理解和思考中药对毒气的防御和治疗。如沈仲理认为“对于刺激肺脏毒物,每诱起肾脏炎并发症”,所以他拟了“防毒保肺丸”的药方,兼具清肺、滋肾和解毒活血的疗效。又如他认为毒气多内攻心肺,所以发明“防毒护心丹”,可用来保护心脏免受毒害。[44]许一叶认为,毒气所以致命,在于使呼吸系统、心脏、神经中枢和主要脏器卒暴障碍,故而可用“东方特有的破瘀攻结,解气道滞,活血养血,利气行水等疗法”。[45]客观而论,相较于西医疗法多已在一战中被检验,当时中医界给出的药方只是凭个人行医经验所拟,并未经科学证明,当时就有人借置疑沈仲理给出的药方是否科学发出中药能否防毒的疑问[46],但中医防治一体的药方,比之西医救护需要具备一定的专业知识,更符合中国民众的医疗习惯,也更具可操作性。

五、结语

总体上,在20世纪30年代全面抗战爆发前,国内社会构建了对化学战的总体认知,并提出了应对化学战的防护举措。这其中虽有诸多不科学之处,但尚算形成了完整的知识链。

当时积极认知化学战,是在国防危机意识驱使下学习西方的体现。20世纪30年代,中日必有一战几乎是共识。鉴于社会上不断有日军施用毒气的消息和传言,国人尤其是知识分子深忧日本侵华化学战。因为相比于西方国家和日本发达的军事化学事业,当时国内化学工业才刚刚起步,根本无法应对化学战。这引起他们高度的国防危机感,为此,他们开始急迫地观察、学习具有化学战能力、对化学战保有实际发言权的列强,以期尽量做好应对未来化学战的准备。这也导致他们对化学战的认识深受西方大国影响:对化学战关键问题的认知,主要通过梳理西方化学战史进行;关于化学战将是必然且将更恐怖的预想,则因西方国家认定化学战不能禁止的言论和化学战备行为得出;提出的化学战防御和救护方法,也多是从一战中借鉴而来。

不少人不仅自身注重研习化学战、跟踪西方国家的化学战动态,更通过报刊将之传播、扩散。这促进了化学战知识在中国的传播,也会促使化学战很恐怖并将是必然的预想在全面抗战爆发前成为一种更普遍的社会认知。在近代中国语境中,报刊兼具新闻载体和新知识化身的双重身份。读者面对纷至沓来的化学战知识,尤其是西方化学战备发达、其民众防化意识亦强的信息,很难不产生化学战很恐怖且将是必然的忧虑。如当时有人指出,报刊不断宣传恐怖的化学战,几乎使“一个小学生都会知道:只要三滴的芥子毒质就可以杀死一个人;四十艘飞机同时投下毒气弹,就可以毁灭一个大城市”[47]。中医界积极加入到讨论化学战的行列中来同样也是例证。即便军方人士也会受到影响。如1935年,国军将领刘献捷曾秘呈蒋介石一份军队防毒训练建议,而他拟就该训练建议的原因之一就是,报刊上大量分析各国化学战备的文章使其产生了强烈紧迫感。[23]

时人积极认知化学战,主要是为了应对日本侵华化学战。他们提出的一些本土化防护手段,也确实使民众防护化学战具备了可操作性。但这些知识准备于战时民众应对日军化学战暴行时所发挥的效用,囿于材料匮乏,只能推测。据时任学兵总队队长的李忍涛战时给蒋介石的报告,中国军队在遇有日军毒气攻击时,多“惊慌失措,致失战斗能力,遂受杀戮或遭俘虏”,以致日军敢在各战区使用各种毒气。[48]军队尚且如此,普通人的知识准备恐怕也很难转化为行动,进而发挥效用。但战前所讨论和探讨的化学战防护知识,对战时后方城市防毒建设具有积极推动作用。如在陪都重庆,国民政府曾积极推行民众防毒教育,其中一些宣传材料,对战前社会上流传的防毒知识多有借鉴。[49]就此而言,全面抗战爆发前国人对化学战的认知一定程度上推进了防日化学战战备工作。

注释:

①如步平的《毒气战:追寻恶魔的踪迹》(中华书局2005年版),步平、高晓燕的《阳光下的罪恶:侵华日军毒气战实录》(黑龙江人民出版社1999年版)、《日本侵华战争时期的化学战》(社会科学文献出版社2004版)等对战前日本化学战准备、战中日军化学战暴行、战后化学武器遗留问题都有深刻论述。