从钱穆先生《中国历代政治得失》英文版说起

2020-04-20韩晗

韩晗

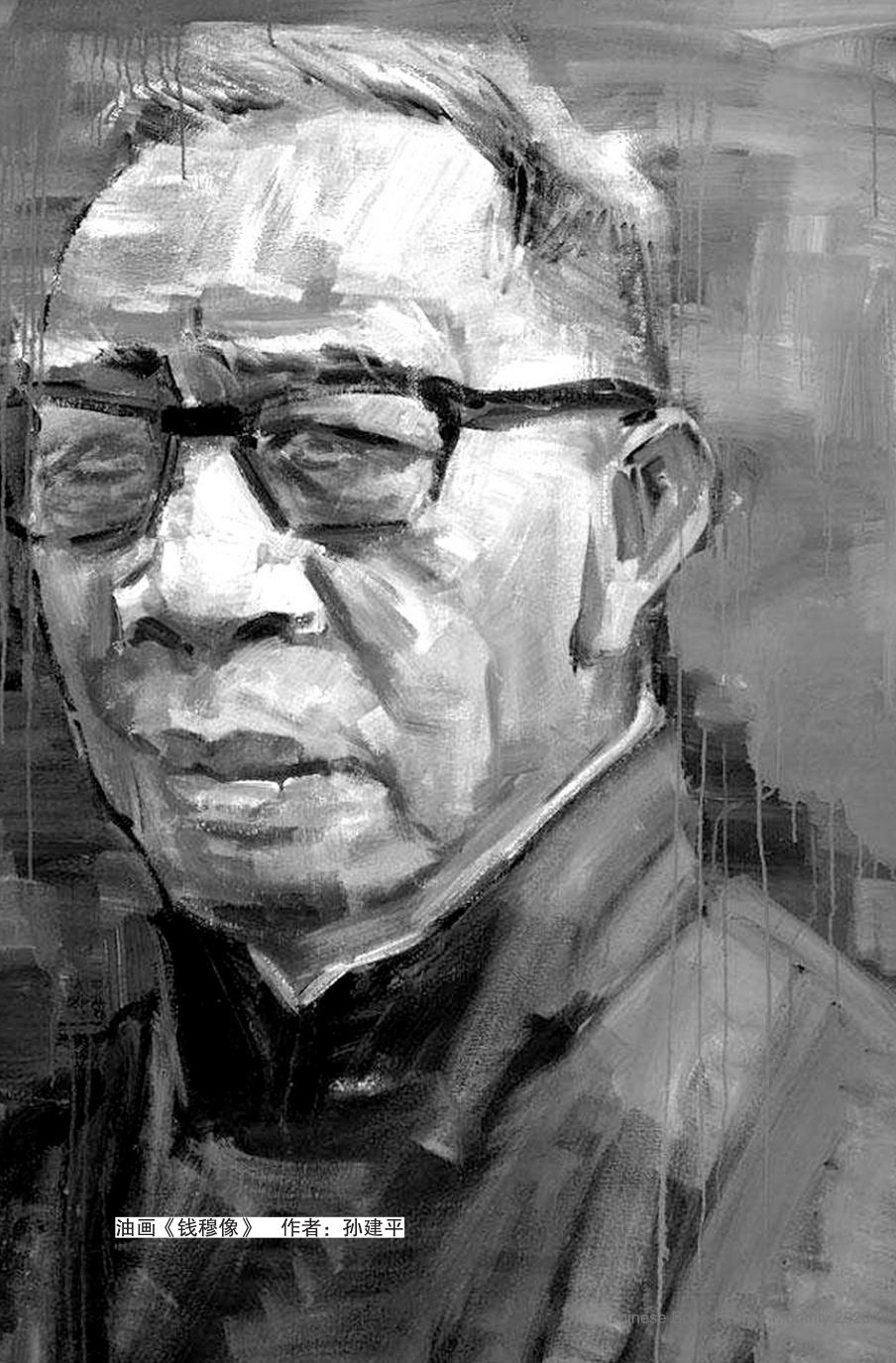

1949年,革故鼎新,迭起兴衰。南渡香港的钱穆、张丕介、唐君毅三先生以“重新赋予亚洲以新生命”之追求,选择在被英国殖民统治的香港讲授中国传统文化,即讲学于选址深水埗桂林街的新亚书院。书院初立,一度经费断源,捉襟见肘。创校诸先生靠微薄稿费与四处募捐勉力维持,教员生活困苦,学生更不必说。“彼辈皆不能缴学费,更有在学校天台上露宿,及蜷卧三四楼间之楼梯上者。”(钱穆《师友杂记》)

为筹措经费,钱穆先生奔走四方化缘。时维壬辰仲春,应昔年老友之邀,先生辗转由港赴台,开设五次历史讲座,以筹经费。四方旧雨故交为先生传承中华文化之风骨所感,每月赞助三千元,以支持新亚书院建设。无论是当事人还是赞助者,当初谁也无法料到,这样一个起于风雨飘摇之中的学校,日后成为了大名鼎鼎的香港中文大学。

近日承钱穆先生孙女钱婉约教授厚谊,赐赠先生代表作《中国历代政治得失》英文版,此书由久负盛名的学界出版巨头施普林格(Springer)出版。得书奉读,喜不自胜。居然情不自禁联想到自己早些年读书的难忘场景。其实此书中文版我早已拜读,遥想还是18年前正读高中一年级,三联书店刚刚出版此书的简体中文版,可惜索价高昂,囊中羞涩,不得已冒险凿开家父的储蓄罐,偷得硬币买书。结果又发现三联出版的原是“钱穆作品集”,贪心不足想尽收囊中,竟鬼使神差,贼胆包天,索性盗取父母收藏多年的纪念币送往黑市卖掉,终于购得先生全套文集。但文集至今未能读完,反倒是《中国历代政治得失》读了多遍。

因是专题演讲结集,故而对于十几岁的少年如彼时之我而言,亦是最容易进入的钱著之一。毕竟人生阅历不足,知识结构亦有限,纵然如《八十忆双亲》与《师友杂记》这样情透纸背的回忆随笔,我并未能读出钱先生厚积薄发的学术思想。但《中国历代政治得失》却使我兴趣盎然,甚至翻来覆去,反复诵读某一篇目,以至于常手不释卷,从立秋读到冬至,最终翻断书脊,近似韦编三绝矣。

《中国历代政治得失》便是钱穆先生壬辰年应邀在台湾授课的讲义整理而成。因时间有限,先生仅取汉、唐、宋、明、清五朝政治制度之大纲,以“政府的组织”“考试和选举”“赋税制度”与“国防与兵役制度”四大主题陈述。自夏商至民国,中华历史绵延流长岂止五朝?但此五朝却是中国文化、历史与政治集约转型、铺陈发展的重要阶段,朝代更迭之际更是历史的“危机时刻”(借王德威先生语)。以此五朝为例,研精阐微巍巍国史,足以见得其见微知著、目光如炬。

章学诚有云:“能具史识者,必知史德。”所谓“史德”者,乃“著书者之心术”。梁启超曾认为,“史德”位居史家诸品质之冠。毫无疑问,近史史家虽众,各种史学著述汗牛充栋,然真具“史德”者,则不多见。窃以为,钱穆先生当之无愧为具史德者之史家,值《中国历代政治得失》英文版问世之际,愿不揣浅陋,粗谈几点拙见。

《中国历代政治得失》出现、完稿于特定转折时期,见证特殊历史机缘。今日重读,我们当不必以“后知后觉者”评议此书得失,应以更高境界探讨其文化精神。钱穆先生毕生宣扬中华传统文化,不近政治。政局变动之时,选择南下香港创办新亚书院。先生曾如是说:

香港是英国的殖民地。回想四十年前的香港,中国人的地位是很低的。那一种殖民地的气氛,深深压迫着中国人,特别是对知识分子们。当年的感受,不是今天的香港青年所能了解……我不敢暴露中国人身份的心情来要求有一个“新香港”,遂转而提出“新亚洲”。

在此情境下,“新亚三君子”以创办新亚书院之机,意在以中华文化抗衡殖民统治。史家之德,跃然纸上。知识人以知识报国之“心术”,岂有他哉?

在这样独特的语境下,《中国历代政治得失》便有了独特的意味。唐德刚先生曾以“历史三峡”喻之中华民族何以走过层峦叠嶂、扬帆出海,而钱穆先生则以更为开阔的学术视野,探讨自秦以降五朝政治之兴衰,如汉代郡县制、唐代三省六部、宋代君相之关系、明代赋税改革以及清代军机制度等,虽是历史过往,但却留下历史车轮印记,甚至对今日中国亦有规范影响。作为历史学家,先生撷取此五代以作阐述,其意或不在历史本身,而在于探索历史演进之规律。正如先生生前之名言:“中国数千年文化演进的大目的、大理想,仍然可以继续求前进求实现。”

作为“心术”之史德,还体现在史家对历史的客观评价与精准概括。任何国家的历史演进,皆自有其特殊性,中国當不例外。依我看来,秦设郡县,中国其实已经告别“封建”而走向“集权”,及至汉武帝推恩令实行,“凡颁赏地,参之一食”的封建时代可以说彻底结束,而欧洲直至1871年俾斯麦统一德意志才宣告封建制度分崩离析。因此,汉代以降,中国政治议题之核心,当是中央政府内部的权力博弈关系和中央、地方政府的权力分配这两大问题,它们变成了推动中国历史发展的两股重要动力,反而形成了维系国家管理的稳定结构。但古往今来的史家,常因一孔之见而忽视这两股动力之意义。《中国历代政治得失》则恰是将这两股动力作为引线,提纲挈领,可谓窥得中国历史演变之灵魂也。

讲义成书,贵在易读。用通俗的语言陈述历史,并非迁就听众或读者,抑或是如时下一些“国学大师”们的拘儒之论。中国是世界上少有的著史大国,古往今来的史家数量恐怕要占到世界史家总数的一半左右。但一流的史书多半不是一流的读物。《二十四史》中王侯将相与本纪列传,卷轶浩繁令人望而生畏。而《新唐书》以降,则是规范套路,叙事陈陈相因,记人味同嚼蜡。其实历史的精彩之处,恰在于史家对令人拍案的节点有着洞若观火的论说,著史本不需晦涩语言,更毋须长篇大论。但史官之笔,往往寡淡如水,或是以春秋笔法,暗藏玄机,让后人琢磨再三,仍不得要领。

西人关注中国历史文献、史料本身的兴趣,要远远大于关注中国史家及其史论。盖因西学研究历史,多重片段史料,喜见微知著,而中国史家则偏通史,重大历史观。因此中国史家及所撰之著述鲜有译本。在《二十四史》中,唯有《史记》的外译本相对较为成熟,法译本由欧洲汉学祖师爷沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)所执笔,而英译本系知名美国汉学家、时任哥伦比亚大学教授的华兹生(Burton Watson)首译,于上世纪60年代陆续由哥伦比亚大学出版社出版,嗣后不久亦有威斯康星大学倪豪士教授(William H. Nienhauser Jr.)主编的新英译本。其余史书的系统外译,则鲜见于欧西汉学界,至于近人所著之史学专著,更难广为非汉语学界所熟知。其实近史史论著述经典不少,但可读性强者寥寥。但我以为《中国历代政治得失》却是近人著史的翘楚佳构。其修辞上探骊得珠且要言不烦,显然是英译的极好母本。

每访香港中文大学,我都会拜访新亚书院的“合一亭”,当然那是香港观海之盛景,更因镌刻有钱穆先生的《天人合一论》而成为知识人心中的圣地,此亭此景,是时任香港中文大学校长的金耀基先生所修筑,亦是香港回归祖国之后一个重要的文化基础设施工程。“天人合一”便是先生一生追求的历史观,也是其“史德”的体现。举凡史学巨匠,无一不是真的参透了历史的真谛无非“天人之辨”,此处所言之天,当然指的是历史发展的客观规律,辩证天人关系,便是历史研究的中枢要义。诚如先生所云:

因于中国传统文化精神,自古以来即能注意到不违背天,不违背自然,且又能与天命、自然融合一体。

就《中国历代政治得失》而言,钱穆先生的史德之贵就在于具有時代性与世界性的宏通视野,谈史论世并不夫子自道。他将中西政治制度对比,从中领悟中国政治的得失进退,真正做到了“天人合一”,而这一历史观恰是西方史学理论界所忽视的。

钱穆先生以“后五四”时代守望中华传统文化而为一代文宗,但如余英时先生所言,他又决非“只懂得读旧书”的冬烘孑遗,而是一位具有人文关怀,德识兼具的史学巨匠。《中国历代政治得失》在论说清代政治得失时,以“部族政权”与西方的主权国家相对比,而论说唐代政治时,又认为应当超越专制与民主的二元对立关系阐述,而谈及汉代制度时,又与希腊罗马时代的城邦政治作了比较。这样的比较政治学视野,显然不是村学究语之言,即使在今日,也有特别的思考价值。

去岁访台北,钱穆先生之高足戴景贤教授曾赐赠《钱宾四先生与现代中国学术》一书与我,他认为先生治学“与时代之脉动、文化之需求,密不可分。其因应时代思潮之所关切,而不为其掩胁之所树立,实为现代学界一不可轻忽之支柱”。诚哉斯言。

犹记八年前初访台北时,在钱穆故居前执行长叶海烟教授的推荐下,曾专程去东吴大学拜访了宾四先生的故居“素书楼”,并草就《素书楼前忆钱翁》一文。当时台北“选战”正酣,素书楼门可罗雀,只有一位守门老伯,当我主动聊及钱穆先生及叶海烟先生,他忽然感慨:

叶海烟先生和钱先生一样,他在精神上是钱先生的私淑弟子,他们都是极好的人。可惜钱先生不在了,叶先生也去台南了,他们才是真正的“德之大者”,是对“文化中国”极有感情的学人。

《中国历代政治得失》得以经由施普林格出版,泽被士林,这当然是中国史学研究的一件大事。同为施普林格的作者,这对我来说是一件无上光荣的事情。遥想上一个己亥年,钱穆先生奔走四方,著书立说,为新亚书院的发展与中国文化的传播而殚精竭虑,而今日新亚书院已经成为“世界中国人文研究的一个中心”(余英时先生语)。百年中国人文学术走向世界,本身是一件披荆斩棘、关山重重的长征之路。中国史学家的“史德”精神,显然有向全世界弘扬的价值。作为近代中国学术史的典范之作,《中国历代政治得失》此番成为向世界展示现代中国学术的一扇重要窗口,称实至名归,洵非过誉之词。

而且,《中国历代政治得失》的英文版由精研中华思想文化术语的方家章思英女史以一己之力译校完成,译本可谓信达雅兼具。因此我更期待的是,在不远的将来,“钱穆作品集”能有机会在学界诸贤达的推动下,得以整体外译出版,嘉惠学界,这将会让世界学界重新审视近代以来的中国人文研究,此必也为中国学术“走出去”的不世之功。

(作者系武汉大学国家文化发展研究院副教授。)