以教师专业发展为导向的积极教学法培训研究

2020-04-19刘春艳

刘春艳

(乌鲁木齐职业大学预科部,新疆 乌鲁木齐 830002)

一、研究缘起

新时代教师队伍建设是国之大计、党之大计,教师队伍专业发展的水平关乎教育的健康、优质发展,而培训是教师专业发展的重要途径之一,贯穿于教师职业生涯的始终。各高校重视教师教育教学能力的提高,不断加强师资培训,教师期望通过培训获得能够应用于实践的教学策略、教学手段以改进学生学习方式和学习效果。培训拓展了教师开展教学活动的知识来源,提高了驾驭课堂教学的能力和解决问题的能力,改变了教师提升教学水平空间狭窄的现状,从教师发展的内在自我驱动和外部培训的推动增强教师专业发展的张力,培训内涵得到有效延伸和拓展。

乌鲁木齐职业大学教师参加的积极教学法培训立足教师教学理念的转变和教学技能的提高,目前进行了五期培训,第三、四、五期培训虽然只进行了其中的一轮集中培训,四轮过程未全部结束,但颠覆了参训教师以往的培训认知,课堂互动参与度之高、迁移运用教学法的张力之强、教学内容和教学方法融合度之高、训后将积极教学法运用于下一轮课堂教学检测方式之新、四轮培训延续性之完整是其显著特点,这是开展研究的缘起,本次培训和以往培训的差异是研究的介入点。本次培训与以往培训相比,是从封闭向开放、从单一化向多元化、从单主体到双主体、从短期教学行为向长期教学行为的转变。研究希望通过本次培训得到的启示对教师专业发展和有效师资培训提供参考。为行文方便,把参训教师称为学员,把培训讲授者称为教师。

二、积极教学法定义

“积极的教学方法”是指主动的、能够在课堂上最大限度地产生学习效果的方法[1]。积极教学法并不是一种具体的教学方法,而是许多教学方法的集合。在教学过程中充分体现学生的主体地位,以任务或活动为主要形式,注重学生对问题的分析和解决能力的培养[2]。

三、培训概况介绍

职业教育作为我国教育体系的重要组成部分,其教学质量也越来越受到重视,世界银行也关注职业教育的发展,在改革人才培养模式和促进课程体系建设方面给予大力支持。在世界银行贷款新疆职业教育乌鲁木齐职业大学项目中,先后对校内的200人专任教师进行了三期、近200人的积极教学法培训,培训从2017年开始,第一、二期参训教师已经进行了为期2次的集中面授和两次的课堂教学观察,课堂教学观察是基于对其进行积极教学法在课堂教学手段、教学效果运用的检测评价,教学效果得到学校及教师的高度认可。

(一)积极教学法培训课程体系

培训课程体系由四部分组成:第一轮为期五天的集中脱产培训,包括15分钟的形成性评价教学实践课;第二轮为期1—2周的第一次课堂观察;第三轮为期五天的脱产集中培训,包括10分钟形成性评价的教学实践课、教学与学习资源包的汇报、展示;第四轮为期1—2周的第二次课堂观察。

(二)积极教学法培训目标

培训总体预期是教师有能力通过使用积极教学法协助和指导学生学习,探索促进学生主动学习、提高课堂学习效果的方法。

(三)积极教学法培训内容

一期培训是学习—实践—再学习—再实践的四轮完整过程。在第一轮的集中培训中不同专业的学员同堂听课,教师传授有效学习理论、创建有效学习环境、通过有导向性提问、改良版头脑风暴、思维导图、小组学习等多种技巧贯穿于培训全过程,此外,制定评价量表和学习目标、设计四栏教案、实践展示等教学活动反哺教学理论。学员学习后运用迁移理论反转角色,学员在第一轮集中培训的课堂体验是教学理念转变的关键点。

(四)积极教学法培训特色

积极教学法不是某一种具体的教学方法,而是多种教学方法的集合,以任务或活动为主要形式,注重培养学生分析问题和解决问题的能力。学员全程参与课堂互动,有全新的课堂教学分享和体验,理论学习与课堂教学实践深度融合。

1.普适性强。学员来自乌鲁木齐职业大学各学科教师,专业涵盖面广泛,积极教学法培训弱化了学科知识的专业性和独特性。学员年龄跨度大,有20多岁新入职的年轻教师、有不同年龄段的中青年教师,这些教师所处专业发展阶段不同,但都有创新教学模式、提高教学质量的专业发展需求。培训中的有导向性提问、思维导图、改良版头脑风暴、评价量表等教学理念、教学手段、教学方法适用于各学科、各专业发展阶段的学员开展教学活动,目的是培养学员合作学习的能力、解决问题的能力、创新教学能力,改变灌输式学习方式,通过转变学员的教学理念、影响学生的学习方式,提高教学效果与质量,适用性强。

2.迁移性强。知识迁移是指学习者把在一种情境中学到的知识和技能应用于新情境的能力。注重将知识外显化和操作化、将间接经验直接化或从抽象到具体的过程[3]培训由课堂教学和实践教学两部分组成,教师为学员传授可操作的教学方法,学员学习教师讲授的理论,对所学知识进行实战性实践应用,实践教学是课堂教学内容的转化,通过迁移达到教学方法的改变,从以输入性的理论为中心转变为以输出性的实操为中心,把被动学习变为主动创新,运用相同的教学方法解决不同学科的教学内容,这是迁移性知识的创新过程。

3.融合度高。本次培训教师讲授的是将积极教学法融入到教学内容中,是教学内容呈现教学方法的学习,教学内容贯穿于教学方法中,教学内容与教学方法互相依存,理论学习与实践展示相结合,教学内容和教学方法互相检验,两者高度融合,贯穿于教学始终,共同推动培训教学进程。其次,每一轮的集中培训内容都是检测下一轮学员在学校正常教学任务下的真实课堂教学效果和教学手段,在教学方法的运用中检验教学内容,是理论学习和实践运用循环的融合过程。

4.角色多元。教师是讲授者,是学员展示课上的倾听者、评价者。学员在培训中角色多元,根据需要扮演不同角色,听课时是学生,两人合作时是伙伴,小组合作时是团队成员,展示课时是教师、也是学生,评价他人与被他人评价,与专家探讨时是师徒,听、说、评、讲、练多种角色于一身,在转换角色的各种体验中吸收、反思、修正、提高。培训者与被培训者角色互换、反转,打破了培训者与被培训者在教学过程中的单一身份,增强了教师和学员的多主体意识,突出了从教师“教”向学习者以“学”为中心的转变。

四、积极教学法培训与以往培训的差异比较

高校教师对具有较强功利性培训的参与意识强,而对于和职务晋升、职称评审相关度不大的培训参与意识不强。以往培训的常态是听讲座、听报告,小组讨论等形式,培训内容单调、培训形式单一,培训者被动参与,培训内容与学员需求关联度不高,未兼顾到内容和形式多样化和个性化需求。积极教学法培训给学员带来了全新的培训体验,对两者的异同点进行比较如下:

1.培训体系不同。培训体系是培训的根本,以往的培训是专题、讲座、观摩、研讨等输入性学习,学员被动地自我管理,在积极教学法培训中学员高频率参与教学互动,将教师所授的教学方法在师生、生生互动中及时反馈输出,是积极参与体验式的自我管理。

培训体系的比较images/BZ_43_238_444_466_570.png培训理念培训模式培训方法培训内容培训管理以往的培训积极教学法培训拓展专业视野的学习以听为主的讲授式输入专题、讲座、观摩、研讨被动的自我管理迁移性的创新学习学、做、用、思结合的体验式输入与输出相结合理论与实践相结合主动的参与管理

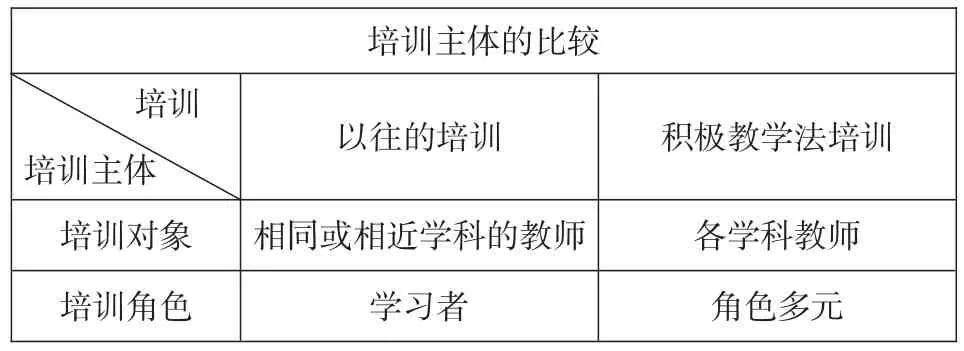

2.培训主体不同。学员是培训的主体,以往培训对象是相同或相近学科的教师,培训角色是学习者,本次培训是各学科教师参与的培训,学员角色多元。

培训主体的比较images/BZ_43_236_1324_466_1450.png培训对象培训角色以往的培训积极教学法培训相同或相近学科的教师学习者各学科教师角色多元

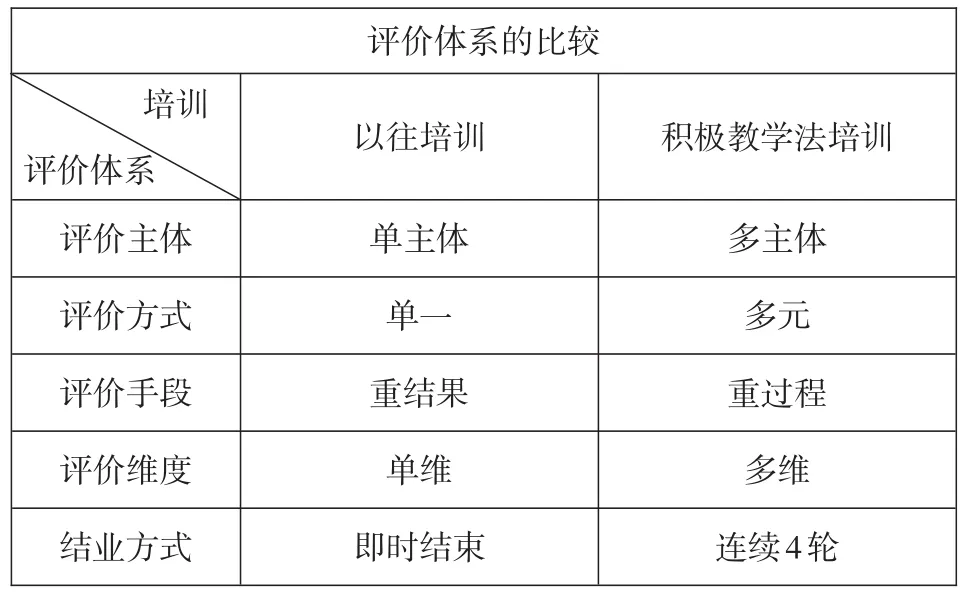

3.培训评价体系不同。以往培训是单一评价方式、单一评价维度、重结果的单主体的即时评价,积极教学法培训是多元评价方式、多维度评价、多主体评价、重过程的连续性综合评价。

评价体系的比较images/BZ_43_236_1949_466_2075.png评价主体评价方式评价手段评价维度结业方式以往培训积极教学法培训单主体单一重结果单维即时结束多主体多元重过程多维连续4轮

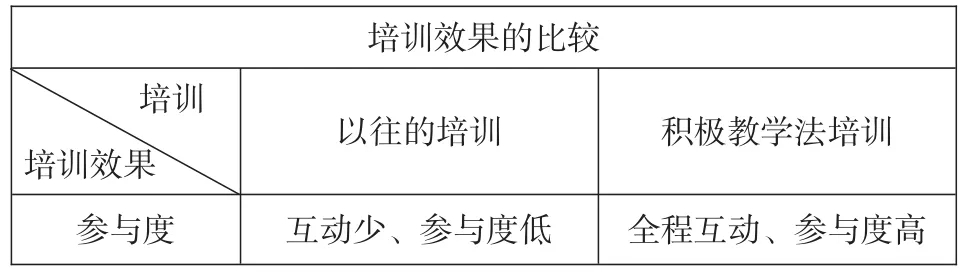

4.培训效果不同。以往培训互动少、参与度低,学员是听众,训中、训后延伸性的教学反思少,学员收获相对较少,自我效能感较低。而在积极教学法培训中学员全程参与课堂互动、参与度高,是在听中学、学中做、做中思的反思性的连续实践,学员收获多,自我效能感高。

培训效果的比较images/BZ_43_236_2949_466_3075.png参与度以往的培训积极教学法培训互动少、参与度低全程互动、参与度高

培训感受听众培训收获无延伸性的反思、收获少听中学、学中做、做中思有反思性的连续性实践、收获多

五、由积极教学法培训得到的启示

(一)创建校方、培训方、教师三方培训效果协同监测机制

传统培训有校本培训、集中培训、远程培训等培训模式,校方突破传统单一的教师培养培训模式,以办学目标和教师队伍建设目标为核心,根据教师专业成长的规律和教师专业发展需求制定有导向性的培训项目,完善培训体系,创新培训理念,科学设置培训内容,有计划、有目的、有组织地开展教师培养培训。教师专业发展并非依靠教师这一独立主体就能实现,而是需要不同主体共同参与。制定培训项目时做到校方、承办方、教师三方协同的师资培训效果监测,教师培训需求和学校发展协同、培训目标与教师专业发展需求协同,培训内容与教学实践协同、培训效果与教学评价体系协同、培训过程与培训管理协同、培训成效与教师愿景协同,全面贯彻“学习—实践—反思—再实践”的培训理念。完整的评估系统包括学校、培训方和参与教师的多向评估,三方共同监测培训效果,训中增加考核诊断培训效果,训后将培训理念运用于教学实践的转换能力进行持续跟踪,将传统的经验性评价转变为有观测点的过程性评价,跟踪教师训前、训中、训后综合教学能力的提升,有横向、纵向评价交叉其中,横向评价主要有自我评价、同伴互评、专家点评、校方督导评价、学生评价,纵向评价主要有阶段性的个体自评、校方评价,从而更加客观、公正地进行多主体的持续性评价,分析从培训效果的因果关系到关联关系,不断完善培训效果监测体系,培训评价是检测教师培训效果的重要途径和方式,这样的评价效果更加全面真实,

(二)广泛开展“传、帮、带”辐射接力培训,重塑与优化教师培训团队

不同性别、学历、专业的教师都有强烈的培训需求,组织一次完整周期的同质性培训具有一定难度,学校每年有新教师进入教学队伍,新进教师的培训可由本校或兄弟院校合作举办开展,挑选出在培训中表现出色、训后评价效果好的教师作为培训的主讲人或专家授课,作为上一期的被培训者和下一期的培训教师,这种拥有双重身份、角色的亲历者对培训动机需求、培训内容需求和培训模式需求等有更多换位思考,他既要以听者的身份吸收培训内容,内化分析运用于实践,又要以讲授者的身份创新培训内容,把所积累的经验和总结反哺到培训过程,传授给培训者。理论学习、实践反思、创新思想使培训内容处于动态更新中,创建了差异化的教师培训文化,这既检验了教师的知识迁移能力,又发挥了教师创新知识的能力,同时对被培训教师的传、帮、带作用更为直接,优化教师培训团队师资是广泛开展“传、帮、带”辐射接力培训的基础,是提升培训质量的动力源泉,培训与教育教学实践无缝对接,实现培训效果的最大化。

六、对未来培训的思考——建立信息化培训共享平台,建立反馈制的协同探索

打破培训资源碎片化的现实困境,打造具有开放性的训、教、研一体化信息共享平台,包括校方、承办方、参训教师三方在训前、训中、训后的全过程管理。首先,校方在对教师培训需求进行调查的基础上在培训定位、培训决策的共享;有承办方在培训体系、培训模式、培训内容、培训管理的共享;有教师在培训收获、培训心得的共享;培训信息共享的作用不可小觑,信息化培训共享平台通过整合资源全面了解校方、培训承办方及教师的情况,健全教师专业发展和学校定位的统一,促进高职院校教师培训模式新路径,从而进一步优化培训定位、师资结构等,构建与学校、教师专业发展相适应的培训体系及课程设置,共建培训资源,拓展教师教学水平提升空间,共同实现教师专业发展目标,最终达到提高高职院校课堂教学质量。