青年亚文化视角下大学生“佛系”现象认知及其引导路径探究

2020-04-18夏君

夏 君

(上海第二工业大学 党委宣传部,上海201209)

0 引言

2017年12月,一篇题为《第一批90后已经出家了》的微信公众号文章引爆朋友圈,该文将一些“90后”的日常行为与“佛系”概念进行了融合,创造了“佛系乘客”“佛系健身”“佛系交友”等一系列新名词。之后,“佛系”一词走红网络并成为年度流行语,广泛运用于包括大学生在内的青年群体的沟通交流中。

“佛系”一词最早源于日本,2014年日本某时尚杂志将喜欢独自待着,关注自己的兴趣爱好和生活节奏,不想在谈恋爱上浪费时间的青年男子称为“佛系男子”[1],这是日本低欲望社会的表现。随着“佛系”在国内尤其是青年群体间的流行,该词的内涵及外延也发生了衍变。顺其自然,失之淡然、消极待世成为“佛系”大学生的特征;“都行、都可以、都没关系”成为群体常用语。现有研究中较为普遍的观点是,将“佛系”现象视作丧文化的延伸和发展,表面上是将一切都看淡,不争不抢,实则是对现实责任的逃避,社会责任意识、家国意识薄弱,缺乏使命感[2]。

语言是思想的外衣。网络流行语在一定程度上折射出大学生的精神面貌、思想意识和价值观念,同时,“佛系”一词经媒体多级传播后,已由一种虚拟式的调侃上升为一种新兴的青年亚文化。亚文化对青年的影响是把双刃剑,如何趋利避害不容忽视。习近平总书记在十九大报告中指出:“青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”[3]“佛系”一词的走红以及“佛系”青年热现象已引起社会学、教育学、政治学、语言学等多领域研究人员的关注,然而现有研究理性居多,实证性偏少,且研究对象不够聚焦。青年大学生正处于世界观、人生观和价值观的关键形成期和稳固期,本研究聚焦新时代大学生,通过抽样调查、了解大学生群体对“佛系”现象的认知,探析“佛系”现象对大学生的影响及其成因,进而提出对“佛系”大学生的价值引导策略,对于进一步做好大学生思想政治教育工作,更好地培养担当民族复兴大任的时代新人具有一定意义。

1 新时代大学生对“佛系”现象的认知状况

本研究采用问卷调查法,以大学生对“佛系”现象的认知及倾向性为主要调研内容,在上海选取了3所教育部直属高校、7所市属高校的本科生为调研对象。累计发放问卷1 000份,回收有效问卷963份,有效问卷回收率96.3%。参与调研的大学生中,男性占48.91%,女性占51.09%,“00后”大学生占24.71%,出生于1995~1999年间的大学生占75.29%,专业背景涉及工学、管理学、理学、教育学、经济学、文学、艺术学、法学、哲学等学科门类。

1.1 多数大学生了解“佛系”一词,了解途径主要通过网络平台及朋辈

调查显示,参加问卷调查的963名受访者中,910名受访者(占受访者总体的94.5%)表示知道“佛系”一词,只有5.5%的受访者表示从未听说过。以这910名受访者为调查对象做进一步调研,发现他们了解“佛系”现象的主要途径(多选题)是微博、微信等新媒体网络平台(占比89.78%),其次是与朋辈的交往沟通(占比71.87%),也有部分受访者是通过报纸、电视等传统媒体(占比36.59%)了解相关信息,通过老师了解的占比17.14%,通过主题班会、社团活动了解的占14.62%,其他渠道的占6.26%。

1.2 大学生对“佛系”的理解较为多元,情感倾向较为认同

关于对“佛系”一词的理解(多选题),受访者的认识较为多元。有70%的受访者认为佛系是看淡一切,不争不抢,与世无争的平和心态;50.11%的受访者认为佛系是缓解压力的一种方式,起到了心理安全阀和稳定器的作用;只有38.13%的受访者认为佛系是一切都无所谓、得过且过的消极生活态度;还有15.71%的受访者表示佛系只是个网络热词,没什么实际意义。总体上看,多数受访者对“佛系”观念是认同的。针对“佛系”群体“有也行,没有也行,不争不抢,不求输赢”生活方式的调查,69.78%的受访者表示“很认同”和“较为认同”,30.22%的受访者表示“有点不认同”和“很不认同”。在“佛系”现象应该被推广还是被限制的问题上,77.25%的受访者认为顺其自然就好,无需引导,16.81%的受访者认为应该有所限制,5.94%的受访者认为应该推广。

1.3 大学生缺乏明确的自我认知,对自己是不是“佛系青年”也不确定

调查显示,有30.44%的受访者认为自己是“佛系青年”,34.07%的受访者认为自己不是“佛系青年”,35.49%的受访者表示“自己也不清楚”。尽管只有接近1/3的受访者认为自己是“佛系青年”,但在亲朋好友聚会、网上发帖留言、参加班集体活动等场合,71.12%的受访者表示会称自己“佛系”,明确表示不会自称“佛系”的占比27.1%,表示说不清楚的占1.78%。

1.4 大学生意识到价值观会受“佛系”观念影响,却不希望被引导

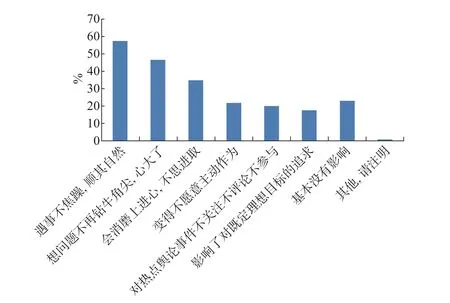

当代大学生个性特点鲜明,主观意识强。调查显示,关于“佛系”观念的流行对自身产生哪些影响(多选题),受访者认为影响有积极的,也有消极的。其中,积极影响表现在:认为遇事不焦躁、顺其自然的占57.25%,想问题不再钻牛角尖的占46.59%;消极影响表现在:消磨上进心、不思进取的占34.62%,变得不愿意主动作为的占21.76%,事不关己、对热点事件不关注不评论不参与的占19.89%,影响了对既定理想目标的追求的占比17.47%。表示基本没有影响的占22.86%。具体见图1。

然而,尽管受访者意识到“佛系”的流行对大学生有不思进取、不愿意主动作为等负面影响,当问及“要对‘佛系’大学生的价值观进行引导这一说法是否认同”时,仍有21.32%的受访者表示有点不认同,有10.22%的受访者表示很不认同。

图1 “佛系”观念对受访大学生的影响Fig.1 Theinf luenceof theconcept of“Buddhism-like”on theinterviewed collegestudents

2 “佛系”现象对大学生群体的主要影响

习近平总书记曾指出,青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。新时代中国青年要勇于砥砺奋斗。奋斗是青春最亮丽的底色[4]。受“佛系”观念影响,大学生在理想信念、价值取向、行为担当上会表现出怎样的特点,研究做了进一步的调查。

2.1 大学生理想信念不够坚定

“佛系”大学生的特征表现,主要体现在思想和行动上。研究从理想信念、人生目标、学习情况、实践活动等维度,对“佛系”观念对大学生的影响状况进行调查。调查发现有部分大学生理想信念不坚定,人生目标模糊。如,关于“大学入党随大流,写份入党申请书,能入就入,不入也无所谓,不用矢志追求”,有9.34%的受访者表示“很认同”,29.01%的受访者表示“较为认同”。关于对未来的学习、工作和生活的计划,调查显示14.23%的受访者表示“几乎没有计划和目标”,2.39%的受访者表示“完全没有计划和目标”。

2.2 大学生价值取向有所迷失

价值观是人们对周围世界的意义和价值的反映和判断,是对世界、社会、他人以及与自己的关系的一种具有系统性、综合性和稳定性的观点[5]。顺其自然、无欲无求的价值观,看似平和淡然,实则是大学生价值观异化的一种呈现,对主流价值观的塑造与成型产生了冲击。调查显示在价值取向上,不少受访者奉行“不争不抢、不求输赢、有无均可”的“佛系”主张。如,关于“学习不要太苦太累”的说法,6.15%的受访者表示“很认同”,23.74%的受访者表示“较为认同”;关于“期末考试随便复习下就行”,5.38%的受访者表示“很认同”,18.02%的受访者表示“较为认同”;关于“学生会、社团干部竞选试试就行”,12.31%的受访者表示“很认同”,42.86%的受访者表示“较为认同”;关于“参加社会实践与创新项目试试就行”,12.53%的受访者表示“很认同”,44.51%的受访者表示“较为认同”。有的受访者对待学习学业、社团活动、社会实践等都不走心,存在“差不多”心态,价值观有所偏离、失群,与青年应有的活力与激情是不相符的。

2.3 大学生行为表现缺乏担当

在调查“怎样的人生更有意义与价值”时(多选题),受访大学生选择的前5项分别是:家庭幸福(1 5.18%)、学业工作上有所成就(13.93%)、为社会做贡献(10.93%)、赚取更多财富(1 0.47%)、拥有朋友,赢得他人尊重(10.29%),还有8.78%的受访者选择“追求自身享受”,仅有6.29%的受访者选择“为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗”,而这本应是当代中国青年共同的时代主题。关于“将来青春是用来回忆的,现在青春是用来奋斗的”,有5.27%的受访者表示“有点不认同”,2.97%的受访者表示“很不认同”,思想面貌和精神状态不够积极向上,缺乏奋斗精神和责任担当。

3 大学生群体中“佛系现象”产生原因

社会现象的出现都有背后支持的条件——存在不一定合理,但是存在一定有原因[6]。当代大学生自我意识较强,更加关注自我,追求个性独立,同时,大学生个体情感心理尚未成熟,面对社会环境的飞速变革、多元文化的思潮冲击,尚缺乏深度思考和判断力,更倾向于接受娱乐性、传播性、快消性的载体和内容,加之人云亦云的从众心理,这些都在一定程度上影响和制约着他们的理想信念、价值观念和行为养成,因而有必要对大学生“佛系”现象存在的原因进行剖析。

3.1 社会转型发展中出现信仰缺失

伴随着社会经济的快速发展,国民贫富差距有所扩大,社会竞争日益加剧,青年的精神追求与需求也呈现多样化的发展趋势。大学生虽未真正踏上社会,但就业、房价、医疗、户籍、社保等成为他们不得不提前考虑的现实问题,他们承载着家庭寄予的期待与厚望,又面临着社会发展中催生而来的各种压力。有的大学生发现现实并非想象中那般美好,付出并非一定有收获,以逃避的态度缓解无力感,选择了自我放纵、自我逃避,理想信念弱化,人生目标动摇,产生了信仰危机。可以说,“佛系”大学生的出现在某种程度上是社会信仰缺失的后遗症,是青年一代社会阶级固化、社会阶层难以改变和青年人社会信仰空无状态下无奈的自嘲,正是青年一代内心信仰缺失而内心又无能为力的外化表现[7]。

3.2 多元文化碰撞下缺乏自我认同

当下,各种文化思潮波涛汹涌,一些发达国家推行的文化霸权主义,使得大学生不可避免地受到西方宪政民主、新自由主义、普世价值论等多元文化思潮的影响和冲击,同时丧文化等青年亚文化的出现,又在一定程度上消解了社会主流文化。面对当今社会的多元文化局面,青少年并没有构筑好伦理道德上的精神防线[8],价值观尚未成型的大学生在多种文化的冲击与碰撞下,很容易迷失自我。“佛系”现象背后所蕴含的一切随缘的人生观、不求输赢的得失观、推功避事的职业观,容易导致一种消极的虚无主义的价值观[9]。受此影响的大学生,很容易自我身份定位模糊,形成消极遁世的价值观,对一切冷漠视之,不积极主动、不努力争取。

3.3 社交网络时代下寻求自我表达

随着信息网络技术的发展,以互联网为代表的新媒体平台为人们提供了更为自由、开放的交流空间。据第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,普及率达到61.2%,其中手机网民规模达8.47亿,占到网民总数的99.1%。在我国网民群体中,学生最多,占比26.0%[10]。一些消极浮躁的价值观念在自嘲、调侃和幽默的粉饰下,被自媒体平台放大并呈现出来,满足了大学生在网络空间自我表达和情绪转换的需求,他们在网络世界找到归属感、刷出存在感,找到排解情绪、缓解焦虑、释放压力的方式和窗口。有学者指出“佛系”行为表象的背后,潜藏着他们复杂的心理和多样化的真实需求,既是一种自我抑制式的心理管控,又在自我表达的同时尝试重新建构自我认同、自我实现[11]。

4 “佛系”大学生价值引导路径探析

习近平总书记使用过“灌浆期”“拔节孕穗期”来形容青年学生处在人生成长的关键时期,青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要[12]。因此,尽管“佛系”这一网络流行语的热度终究会随着时间的推移而减弱,但它代表的一切随缘、凡事无所谓、不争不抢、不求输赢的心态是与国家发展、民族复兴的大局不相符的,必须对新时代大学生及时加以引导。中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出,坚持全员全过程全方位育人。针对当下大学生中存在的“佛系”“丧”等青年亚文化现象,理应把校内外各方面力量调动起来,把一切育人元素利用起来,把“佛系”大学生思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,形成全员全过程全方位育人格局。

4.1 学校、社会、家庭协同合力育人,加强青年学子理想信念教育

理想信念是把一种未来的社会蓝图视为最高价值,高度地信服和敬仰,并以之统摄自己的精神生活,作为自己的精神寄托,矢志不渝、自觉追求的精神状态,它是对于一定社会理想的自觉认同和执著追求,是世界观、人生观和价值观的核心和集中体现[13]。个体在发展过程中,学校、社会、家庭等因素交互作用,大学生要保持坚定的理想信念,补足精神之钙,离不开学校、社会、家庭三方协同,合力育人。作为以立德树人为根本任务的高校,做好大学生理想信念教育一直是高校思政教育工作的重点,要用好思想政治理论课课堂教学这个主渠道,切实实现“增强使命担当,引导学生矢志不渝听党话跟党走,争做社会主义合格建设者和可靠接班人”[14]的高校思政课课程目标;要精心设计、策划理想信念教育的各类主题活动,注重显性教育和隐性教育相统一;要建好、用好、管好校园微信、微博等网络平台,提升新媒体舆论引导力,筑牢高校网上思想阵地。政府部门要营造风清气正的社会环境,要为如何系统有效地开展理想信念教育提供政策指导和支持,社会媒体要坚持正确的舆论导向,让有理想、有信仰的先进人物事迹得到有效传播,在大学生中发挥榜样示范和引领的作用。家庭是社会的基本细胞,面临大学生面临的学业和就业压力,家庭应及时给予理解、关心和引导,这些都是大学生成长奋斗过程中的重要保障。

4.2 发挥核心价值观的塑造引领作用,增强青年学子价值认同

全员全过程全方位育人,既涉及到人的因素,也涉及到时空因素,包括育人的历时过程和空间方位[15]。空间,既指可视化的地理方位空间,也包括浸润其中的文化。而“价值观是凝结于文化中的‘魂’,核心价值观决定文化选择的价值标准。核心价值观承载着一种精神追求,有什么样的价值观,就有什么样的文化立场、文化取向、文化理念、文化选择”[16]。“佛系文化”的出现,使青年人的价值观与主流价值观相对抗,造成价值观失群、价值观嬗变等现象。因此,在进行价值重建的过程中,必须坚持以教育为手段大力宣传社会主义核心价值观,唱响价值世界主旋律[17]。一方面,要用社会主义核心价值观教育、引导青年学生,引导他们“扣好人生的第一粒扣子”,要全方位、多层次、多样化的将社会主义核心价值观熔铸于大学生的日常学习生活中,并将其内化为个人情感认同和行为习惯。另一方面,要以社会主义核心价值观为统领,占领文化主阵地,积极发挥中华民族优秀传统文化、红色革命文化、中国特色社会主义先进文化对青年学生的教育感化作用,以优秀传统文化、红色革命文化、先进文化厚植涵养社会主义核心价值观,弱化大学生对“佛系”价值观的从众与追捧,增强对社会主义核心价值观的理论认同、情感认同和行为认同。

4.3 关注大学生不同阶段特点需求,搭建青年学子成长平台

当代大学生自我意识强,渴望被尊重、被认可,渴望找到展现自我、施展才华的舞台。习近平总书记在十九大报告中指出:“全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台”[3]。首先,要从解决大学生思想实际问题入手,回应青年学子的现实关切。深入分析、对接大学生的现实需要,通过对大学生的思想状态、心理状态进行了解、分析,把握大学生在学习研究、就业创业、个人发展等方面的整体性需要,进一步健全大学生学业资助、就业创业服务体系,尽力解决他们的实际困难。其次,要关注大学生心理需要,加强大学生心理健康教育,健全心理咨询、心理帮扶机制,做好心理疏导,缓解焦虑心态,

引导大学生正确看待实际生活中的问题,以更积极的心态面对生活中的挫折和压力。再次,要尽力为大学生搭建各类实习实践平台,使青年获得更多成长机会。一种价值观要真正发挥作用,必须融入社会生活,让人们在实践中感知它、领悟它。要注意把我们所提倡的与人民日常生活紧密联系起来,在落细、落小、落实上下功夫[18]。政府、社会、企事业单位在加大对大学生参与创新创业、科学研究、社会调研、公益服务的支持力度的同时,高校也要做好大学生的思想引导,引导大学生关心国家大事,把自身的人生规划、努力奋斗与社会进步发展结合起来,把学校小课堂同社会大课堂结合起来,让学生在实践中产生对“越努力越幸运,幸福是奋斗出来的,奋斗的青春最美丽”的情感认同,从而激发与祖国共奋进、与时代同发展、与人民齐奋斗的豪情壮志。