我国新精神活性物质形势剖析

2020-04-16杨丽君

杨丽君

(云南警官学院,云南·昆明 650223)

近十年以来,新精神活性物质的快速涌现改变了世界毒品市场的格局,截至2018年底,全球共报告发现891种新精神活性物质,(1)United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC).Synthetic Drugs in East and South-East Asia Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances[EB/OL].https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-smart.html,2019.3,p.12.已超过2019年8月国际禁毒公约列管的283种麻醉药品和精神药品的数目,(2)International Narcotics Control Board.Psychotropic Substances[EB/OL].http://www.incb.org/incb/en/psychotropics/index.html.(3)International Narcotics Control Board.Narcotic-drugs[EB/OL]. http://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/index.html.给国际禁毒工作带来较大的挑战。何谓“新精神活性物质”?联合国毒品与犯罪办公室(UNODC)将新精神活性物质(New Psychoactive Substances,简称NPS)定义为“新精神活性物质是指模仿已被列管毒品效果的、尚未被《经〈修正1961年麻醉品单一公约的议定书〉修正的1961年麻醉品单一公约》和《1971年精神药物公约》列管的纯品或混合物,其滥用问题可能威胁公共健康安全”。(4)United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC),World Drug Report 2013[R].New York:United Nations,2013,p.125.“新”既指最新发明的,也包括新近被滥用的先前已合成的精神活性物质。在本文中,新精神活性物质包括已经管制和尚未管制的新精神活性物质。

我国重视对新精神活性物质的管控和打击,注重综合运用法律、行政和教育等多种手段共同治理新精神活性物质问题。早在2001年我国就把氯胺酮纳入精神药品管制。2013年以来,随着全球新精神活性物质的爆发,我国不断地创新传统毒品立法管制制度,加快了新精神活性物质立法管制。截至2019年12月,我国已列管了170种新精神活性物质和整类芬太尼类物质,超过了同期联合国列管的新精神活性物质数目,是全球列管新精神活性物质数目最多的国家之一。尽管在社会各方的共同努力下,我国遏制新精神活性物质蔓延取得一定成果,但是我国所面临的新精神活性物质形势不容乐观。分析、掌握我国新精神活性物质形势的现状、特点和趋势,对积极探索新精神活性物质的应对措施,更加有效地治理新精神活性物质问题具有重要意义。

一、我国新精神活性物质的由来

我国当代新精神活性物质问题经历了近20年的衍变,可初步分为以下两个阶段:2000~2009年为第一个阶段,也称氯胺酮时期;2010年以来为第二阶段,也称氯胺酮+甲卡西酮+其他新精神活性物质时期。这两个阶段都围绕着精神活性物质这个中心,产生过不同的标志性品种。2010年以来的第二阶段则进入其爆发期。

(一)氯胺酮时期(2000~2009年)

该时期也可称为一元化新精神活性物质时期,其主要特点是以氯胺酮为主角,最初从滥用开始,继而引发贩运和生产,在较短时间内便形成氯胺酮违法犯罪的完整环节。虽然早在2001年,中国等国家地区就把氯胺酮作为一类精神药品管制。但是,目前国际社会仍然未将其纳入《1971精神药物公约》列管。

氯胺酮是当代首批出现的新精神活性物质之一,其滥用始于20世纪70年代。1971年,美国首次报道旧金山和洛杉矶市的氯胺酮滥用案例。20世纪90 年代早期,欧洲氯胺酮滥用增长。20世纪末期,氯胺酮滥用扩散到日本、泰国以及中国香港、台湾和内地。进入21世纪后,亚洲东南亚地区氯胺酮滥用逐渐上升,目前该地区已成为全球氯胺酮生产、贩运和滥用的主要地区。

自2000年以来,我国内地氯胺酮滥用不断增多。据国家药物滥用监测中心2009年的报告,K粉滥用占历年药物滥用总构成的0.3%,占新增吸毒人员的8.6% (与摇头丸、冰毒一起计算,新增吸毒者多为多药滥用,很少单独使用K粉),滥用者以个体经营者居多,文化程度偏低。截至2018年底,氯胺酮已成为我国第二大流行滥用的合成毒品,仅次于甲基苯丙胺(冰毒),约占现有吸毒人员总数的2.6%,其滥用人员约为6.3万人。

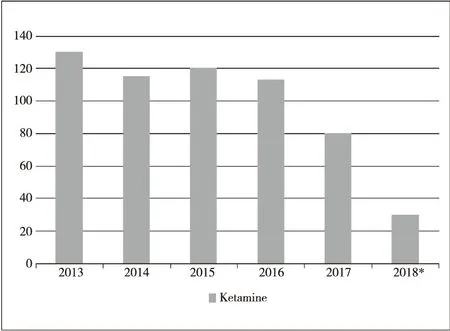

我国内地氯胺酮非法制造大约始于2004年,随后生产规模逐步扩大,并于2011年、2015年达到其产量的峰值。图1是2013~2018年10月我国氯胺酮工厂捣毁数。该图表明,2013~2016年期间,我国捣毁氯胺酮工厂数目年均近120个;2017年以后下降。

图1 2013~2018年9月我国氯胺酮工厂捣毁数(5)数据来源: United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC).Synthetic Drugs in East and South-East Asia Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances[EB/OL].https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-smart.html,2019.3,p.27.

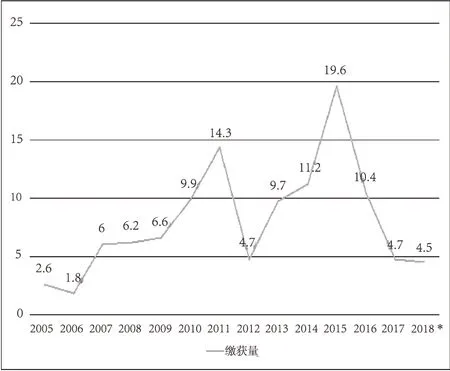

图2是2005~2018年9月我国氯胺酮缴获量变化情况。由图可见,2006~2011年期间,我国氯胺酮缴获量逐年上升,并于2011年达到14.2吨,2012年下降到4.7吨,2013~2015不断反弹,并于2015 年达19.6吨,创造了历史最高纪录。2016年以来,逐年减少。据联UNODC有关资料,2015 年中国缉获氯胺酮19.6 吨,约占全球缴获总量的 93%。虽然,2008年以来,我国加强打击氯胺酮制贩毒犯罪。例如,我国公安部等六部门分别于2008年7月、2012年8月将制造氯胺酮的主要原料羟亚胺、邻氯苯基环戊酮(邻酮)列入《易制毒化学品管理条例》(以下简称《条例》)附表品种目录的第一类易制毒化学品管理。从一定程度上遏制了其生产,但是氯胺酮制贩毒犯罪形势直到2016年才有所好转。

图2 2005~2018年9月我国氯胺酮缴获量变化

(二)氯胺酮+甲卡西酮+其他时期(2010年以来)

该时期也称为多元化新精神活性物质时期,由“氯胺酮+甲卡西酮”二元化和“氯胺酮+甲卡西酮+其他新精神活性物质”多元化时期共同组成。只是二元化时期过于短暂,约不到五年(2010~2013年)时间,因而,也就将其归入多元化时期。在此,着重介绍“氯胺酮+甲卡西酮”二元化时期的情况。

甲卡西酮于1928年由前苏联科学家首次合成。1930~1950年期间,其作为一种抗抑郁药物在临床使用。(6)Wada K. The history and current state of drug abuse in Japan[J]. Ann N Y Acad Sci,2011,1216: 62 -72.1960年前苏联娱乐场所发现甲卡西酮滥用。1989年美国密歇根州发生首次滥用案例,随后美国部分州出现甲卡西酮滥用。2003年后欧洲呈现滥用现象。

我国山西某市从事重体力劳动的煤矿工人和大车司机因提神需要,从20世纪80年代就开始有吸食“面儿”(主要成分为咖啡因)的陋习,随后流传到民间,成为一种民俗。为了提高“面儿”功效,不法人员往“面儿”掺入麻黄素。1999年,我国颁布《麻黄素管理办法》。随着我国逐步加强麻黄素的管理,不法人员获取麻黄素变得越来越困难。2010年,长期在山西某市从事药品批发生意的河南安阳籍男士李某某,鉴于其药理方面的知识,认为甲卡西酮可以替代麻黄素,于是从天津某一制药厂非法购进一批甲卡西酮(我国已于2005年纳入一类精神品管制),将其添加进“面儿”中,并打着“面儿”的旗号非法贩卖。结果吸食者对掺有甲卡西酮的“面儿”的口感、劲道反响超出预期,市场供不应求。2010年初该市甲卡西酮的售价每克7~8元左右,2011年涨到每克18~20元,最高时暴涨到每克约100元。甲卡西酮开始泛滥,吸食人数不断上升。《2016年国家滥用监测年度报告》显示,我国甲卡西酮滥用例数和比例有所增加。2016年(707例)是2015年(246例)的2.9倍,2016年监测到的707人,其中山西693人,占98.0%;(7)中国国家食品药品监督总局.2016年国家滥用监测年度报告[EB/OL].http://m.hi1718.com/news/policy/35979.html2017年该市滥用甲卡西酮人数约为3500人。同时,滥用甲卡西酮还向该市周边城市蔓延。滥用甲卡西酮的危害远比滥用咖啡因大,其对人体中枢神经系统的危害更大,成瘾性更强,戒断反应明显,戒断较为困难。山西某市的甲卡西酮基本来源于外省。由于山西化工基础相对薄弱,易制毒化学品流入困难,甲卡西酮通常在河南、山东等化工大省进行制造,然后通过公路运输流入山西境内。

2011年上半年,在公安部的统一指挥下,山西省开展专项整治活动,严厉地打击了甲卡西酮违法犯罪活动,使得2011~2013年市的甲卡西酮犯罪情况有所收敛。但是自2014年以来,甲卡西酮案件数和缴获量开始反弹、上升。2015年12月,该市某县被国家禁毒委列为毒品问题严重地区进行挂牌重点整治。通过三年专项整治,2018年12月取消挂牌整治,成功实现摘帽。经过多年的严厉打击、严格管控、广泛宣传,目前该市甲卡西酮滥用问题得到有效遏制,甲卡西酮泛滥蔓延态势得到有效缓解。

二、我国新精神活性物质的现状

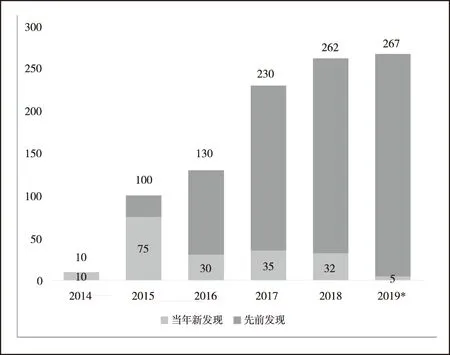

2010年以来,我国新精神活性物质市场与国际接轨速度加快,分别超越第一代海洛因时期和第二代甲基苯丙胺时期的接轨速度,甚至成为部分新精神活性物质的生产源头地。在氯胺酮、甲卡西酮仍领风骚的同时,其他新精神活性物质喷涌而出,截至2019年9月,我国报告发现267种新精神活性物质,呈现以下主要特点。

图3 2014~2019年9月我国报告发现新精神活性物质数目变化

(一)品种增长快且呈现多元化

新精神活性物质是国际毒品管制制度法律漏洞和科学技术进步的产物。即便管制,也存在着管制时间差。当一种新精神活性物质被部分消费国家管制后,为规避法律的惩处,境内外不法人员会在较短时间内研发出尚未列管的新品种,由此推动新精神活性物质品种不断快速增长。联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)有关资料显示:近年全球新精神活性物质新品种以不少于1种/周的速度或52种/年出现,(8)United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC).Understanding the synthetic drug market:the NPS factor[EB/OL].https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/global-smart-update-2018-vol-19.html,2018,p.3.而我国NPS新品种出现的速度低于全球平均速度,大约以每周0.6种/周或30种/年的速度出现。即便如此,如图1所示,从2014年到2019年9月期间,我国累计报告发现的新精神活性物质品种已从10种迅速增长到267种。与2018年底,全球、东南亚和东亚累计报告发现的新精神活性物质891种、434种相比,(9)United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC).Synthetic Drugs in East and South-East Asia Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances[EB/OL].https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-smart.html,2019.3,p.12.分别约占29.4%、60.4%。由此可见,我国在世界NPS市场中的地位不可轻视,尤其在东南亚和东亚地区占据支配地位。

表1、表2分别显示2015~2019年9月、2017~2019年9月,我国新精神活性物质检材与其检出占比,以及列管和非列管新精神活性物质检出情况。由表1可见,2019年以来,我国新精神活性物质的检出率下降,比2017~2018年减少了近25%。这说明,随着管控和打击的加强,我国新精神活性物质生产已经减少。但是,表2却揭示了与表1不同的变化。由表2可见,即便是在我国不断增加列管新精神活性物质品种数目的前提下,近三年非列管新精神活性物质的平均检出率仍高居84.8%。这表明,伴随着管控和打击的加强,新精神活性物质品种尚在不断发展,种类不断增多。

表1 2015~2019年9月我国新精神活性物质检材及其检出占比(10)马岩,王优美.新精神活性物质办案实用手册[M].北京:法律出版社,2019年。

表2 2017~2019年9月我国列管和非列管新精神活性物质检出情况③

我国报告发现的新精神活性物质的种类覆盖,按化学结构进行分类的九个大类:合成大麻素类、合成卡西酮类、苯乙胺类、哌嗪类、植物类、氯胺酮或苯环己哌啶类、色胺类、氨基茚满类和其他类。按精神作用进行分类的七个大类:阿片类、大麻类、分离剂、典型致幻剂、镇静剂/催眠药、兴奋剂和其他类。其中,合成大麻素类、合成卡西酮类和芬太尼类的品种增长明显。例如:某省办理的一专案,现场曾缴获粉末状物质多达170余种,其中合成大麻类24种、合成卡西酮类12种、苯乙胺类10种、色胺类3种和其他类13种。表3显示2015~2019年9月期间,国家毒品实验室检出我国新精神活性物质的构成情况。由表可见,在近五年国家毒品实验室检出的新精神活性物质检材中,合成大麻素类、合成卡西酮类为主要种类。2017年之前,合成卡西酮类、芬太尼类占比逐年增长。2017年按国家毒品实验室检出单一品种由高到低排序如下:N-Ethylpentylone(合成卡西酮类)、4-CEC(合成卡西酮类)、AMB-Fubinaca(合成大麻素)、α-PVP(合成卡西酮类)和N-Ethylhexedrone(合成卡西酮类)。由上可见,2017年合成卡西酮类占比最大。2018以来合成大麻素类占比逐年增长;合成卡西酮类、芬太尼类占比逐年减少。由此可说明,2018年以来,国内合成大麻素消费市场可能增长,国内芬太尼合成有所遏制。

表3 2015~2019年9月我国检出新精神活性物质构成

(二)制造走私贩卖突出

根据UNODC相关资料,近年我国生产的新精神活性物质主要销往欧洲的俄罗斯、英国、荷兰和比利时等国,北美洲的美国、加拿大以及大洋洲澳大利亚和新西兰等国。从我国破获的新精神活性物质犯罪案件情况来看,其犯罪类型以制造、走私、贩卖为主。“长三角”地区是此类案件的源头地区,我国制造走私新精神活性物质问题是从“长三角”地区逐渐向其他地区扩展蔓延的。基于对2014年3月破获的“上海张某制贩新精神活性物质案”,2016年8月破获的“江苏宜兴杨某制贩新精神活性物质案”,及2016年10月破获的“湖北黄冈王某制造、走私新精神活性物质案”等制贩新精神活性物质案件的分析,有以下特点:

1.犯罪过程通常由联系境外买家,寻找境内研发生产企业或公司定制所需新精神活性物质,把已生产出的新精神活性物质寄到境外等环节构成。

2.犯罪人员以专业人才居多。近年从事新精神活性物质制造、走私的人员,多数有着化工、化学、医药、进出口等专业背景,其法律和外语等相关知识水平较高,属于有着较高文化层次专业人员的智能犯罪。根据在制造走私贩卖新精神活性物质犯罪过程中职责的不同,犯罪人员通常被分为组织策划人员(负责寻找境外买家和境内生产制造企业、公司)、研发生产人员(负责境内新精神活性物质的研发、生产)以及快件货运人员(负责新精神活性物质的走私出境)三类。

3.犯罪类型通常分为两类。一类是生产、销售一体化的,此类案件的犯罪人员一身兼有多种身份。例如,“湖北黄冈王某制造、走私新精神活性物质案。”王某等既是组织策划者负责寻找境外买家,又是研发生产者承担境内新精神活性物质的研发、生产。另一类是生产、销售分离的,此类案件的主要犯罪人员一般是组织策划者,承担类似经济人的角色。例如,“江苏宜兴杨某制贩新精神活性物质案”,杨某则是组织策划者。其先在有关网站上寻找境外买家,再通过网络查询找到境内从事医药、化工研发、生产的企业、公司,然后依据境外买家的需求,向已筛选出的医药、化工企业、公司定制所需的新精神活性物质,最后通过国际快件或国际货运公司把已生产出来的新精神活性物质寄往境外消费国。

4.走私方式以国际货运代理和国际快递为主。在2017年以前,我国生产的新精神活性物质流往境外的方式,以国际快递出境占有一定比例。但是,自2018年以来,一方面由于国际快递加强了监管;另一方面,鉴于国际快递容易暴露邮寄的物品,会被快递公司拒绝寄递。因而新精神活性物质走私出境,更多采用国际货运代理公司,或开辟中俄、中美贸易特别通道等方式。国际货运代理公司为专门从事物品国际寄递的单位,它们熟悉物品的检查流程,知晓物品的安全藏匿方法,其寄递新精神活性物质的成功率较高。主要藏匿方式有文书夹带、电子产品夹带等。

5.网络联系产销。互联网在新精神活性物质的生产、销售(走私)中,发挥着不可或缺的桥梁作用。境内制贩新精神活性物质的组织策划等人员,无论是寻找境外买家,还是结识境内具有新精神活性物质生产能力的企业或公司,都是通过互联网在有关的化工网站发布销售广告,或搜索境内从事医药中间体研发、生产的化工、医药企业或公司的。值得注意的是,这些犯罪嫌疑人员使用网络联系时,一般不使用新精神活性物质的俗名或化学品名,多用特别代码代替,隐蔽性较强。

6.交易资金隐蔽。为使规模性地的新精神活性物质交易便捷、隐蔽、安全和不易被察觉,职业性的新精神活性物质犯罪团伙大多在境外注册公司,专门用于网上贸易的离岸结算。只有少数零星的违法交易通过跨境汇款的方式结算。按照犯罪人员是否把制贩新精神活性物质作为一种职业来分,可分为职业性犯罪人员、零星犯罪人员。

(三)滥用情况不明

目前除去氯胺酮、甲卡西酮外,我国其他新精神活性物质的滥用情况基本不明。例如,滥用人数有多少?滥用人群是哪些?滥用人群的人口学特征是怎样的?最常滥用的新精神活性物质有哪些?采用何种滥用方式?使用的频度是多少?从何处获得NPS?预防常识的掌握程度等问题都基本不清楚。造成该事实存在的主要原因:一是近年我国滥用NPS人数有限;二是实战一线缺乏新精神活性物质的快速检测方法和设施,而使用常见毒品尿检卡等是不能检出NPS的。

近年国内流行通过污水监测来评估一个城市的毒品滥用情况。与通过对滥用者的调查掌握NPS滥用情况相比,该方法更客观,更能接近事实的真相。但是,使用污水监测法的前提是已经掌握待监测NPS的方法。举例来说,要从污水中监测某一个城市是否有人使用合成大麻素,前题是已经找到合成大麻素的污水监测方法。2016年,国内有的研究人员对30余个省会和直辖市的污水中的4-甲基甲卡西酮、 BZP、TFMPP、MDPV、PMMA和methylone等新精神活性物质进行了监测,除了个别污水厂疑似检出上述1-2种NPS外,其余均未确定检出。这不能说这些NPS在中国完全没有使用,但至少说明这些NPS在中国还没有大量使用。但是,上述监测的新精神活性物质中没有合成大麻素,而合成大麻素则是最可能被滥用的NPS之一。

从我国对零售新精神活性物质的查获情况进行判断,我国已存在着新精神活性物质的滥用。2016年以前,天津、辽宁、山东、内蒙古、四川、江苏等多个地区已有合成大麻素的制品出售,在娱乐场所吸食的案例也有发现。2017年以来,除有更多的地区在娱乐场所查获到合成大麻素外,“咔哇潮饮”“彩虹烟”“咖啡包”“小树枝”“果冻”“巧克力”“零号胶囊”“G点产品”和“娜塔莎”等含有新精神活性物质的新型毒品也被查获,这些情况都表明,我国滥用新精神活性物质现象不容轻视。

综上所述,随着近年我国不断地创新新精神活性物质立法管制制度,加大新精神活性物质的管控和犯罪打击,我国新精神活性物质问题实现了一定程度的好转,有效地减少了氯胺酮、甲卡西酮和芬太尼的生产、贩运,降低了NPS新品种的研发速度,削弱了新精神活性物质生产源头的作用。但是,由于新精神活性物质的制造方法相对简单,衍生、变异品种多,市场复杂易变。据预测,未来我国新精神活性物质违法犯罪可能出现反弹上升,新精神活性物质品种将继续增长,制造和走私新精神活性物质可能出现新问题,新精神活性物质滥用可能扩大,尤其合成大麻素滥用人数可能增长较快,新精神活性物质的管控查处打击等工作都仍将面临新的挑战和压力。