先秦赵国地界的重要佐证史料:“南行唐北界”摩崖石刻

2020-04-15刘广瑞

刘广瑞

(邯郸学院 地方文化研究院,河北 邯郸 056005)

地界碑,用于辨别一个地区与另外地区之间的边界标志的石碑,具有重要的历史地理意义。从行政区划上,有国家、省、市、县、乡、村甚至是社区街道之间的地界碑。就先秦时期赵国来说,从理论上说应该有国与国、郡与郡、县与县的地界碑。只可惜至今为止还未发现有关先秦赵国时期的地界实物文献。繁峙县的“南行唐北界”摩崖石刻虽是两汉时期,但为我们提供了一个先秦赵国地界的重要佐证材料。

李宏如先生的《繁峙碑文集》[1]1最早对“南行唐北界”摩崖石刻进行了介绍,其后李裕民先生《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》[2]一文又考证了此摩崖石刻所反映的相关历史问题和介绍了汉代卤城遗址的考察情况。笔者于2016年10月12日,跟随业师孙继民先生和同事张润泽教授,在当地有关人士的带领下,前往摩崖石刻实地进行了考察。为便于说明问题,现将石刻文字按照原格式录文如下:

冀 州 常 山 南

行 唐 北 界

去其廷四百八十里(作者注:“百八十”系合文)

北到卤城六十里

根据实地考察,此摩崖石刻位于今繁峙县神堂堡乡108国道和大沙河的旁边,具体位置是大沙河的西岸,大寨村口北,王子沟口南约200米处,刻于距河床高约8米的岩石上的一个长方形碑框,碑框大小约高127厘米、宽57厘米。

关于此摩崖石刻的年代,李裕民先生认为应在汉文帝以后至东汉末之间,也就是说是两汉时期所刻。摩崖石刻内容即两汉时期冀州常山郡(或国)管辖的南行唐县北界。此摩崖石刻虽为两汉时期,但为我们提供了一个先秦赵国地界的重要佐证材料。理由如下:

其一,南行唐早在战国时期就已存在,属赵国管辖。南行唐原属于中山,赵惠文王三年灭中山后,属赵。故《史记·赵世家》记载“惠文王八年,城南行唐。”[3]1816在传世的战国时期赵国兵器“南行阳令”剑上有铭文“王立吏(事),南行阳命(令)翟卯左库工(师)司马合,治导执齐”[4]记载。赵国的三孔布币上也有“南行阳”记载,裘锡圭先生认为三孔币上的“南行阳”即“南行唐”。[5]1秦统一天下后,置南行唐县,汉沿置,治所在今行唐县南桥乡故郡村。在今故郡墓地遗址出土了青铜容器、兵器、车马器以及金、玉、水晶、陶等多种器物。经考古学者初步确定墓地年代为春秋晚期至战国前期贵族墓地,以及战国前期的居住址。[6]这说明在赵国时期的故郡已经是一个贵族居住的中心地。黄盛璋认为考古所获赵国兵器和赵国官印等文物中的涉及较多的地名,如南行唐等,均非一般的城邑,而是在政治、经济、商业和文化上相当繁荣的要邑和重镇。事实上也证明,凡是铸造货币的赵国城邑,一般也是冶铸兵器的城邑。[7]后晓荣、胡淼进一步指出大量赵国兵器铭文中“XX令”,表明这些城邑都为赵国所置县。[8]如上所述,南行唐不仅有“南行阳令”,而且根据铭文还有武库“左库”,有左库,肯定有右库。说明南行唐当时为战国赵国时期管辖的一个县。

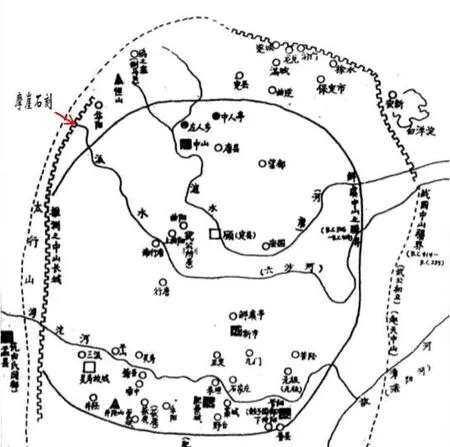

其二,摩崖石刻所在区域一直是历代州郡县行政区划的分界区。先秦赵国时期的南行唐县域范围,由于史料所缺,我们不得而知。战国中山国时期,为了防备赵国的入侵,曾修筑长城,“中山长城主要保留在太行山区,明内三关之倒马、龙泉、井陉西之娘子关……原是历史上的要隘,明长城可能在旧塞的原有基础上设置的。若此,太行山脊是中山系部之疆域,而在太行山脊修筑长城作为赵、中山的分界线”。[9]371-372在今摩崖石刻所在地繁峙县神堂堡乡境内存有明内长城遗址。摩崖石刻位于明长城遗址和大沙河交汇处,紧邻大沙河。大沙河即古泒水。从图1可以看出,摩崖石刻所在区域就是中山国与赵国的分界线,南行唐地处中山国的西北,与赵国相邻,也就是中山国南行唐的北界点。

图1 战国中山北部疆域图[9]371

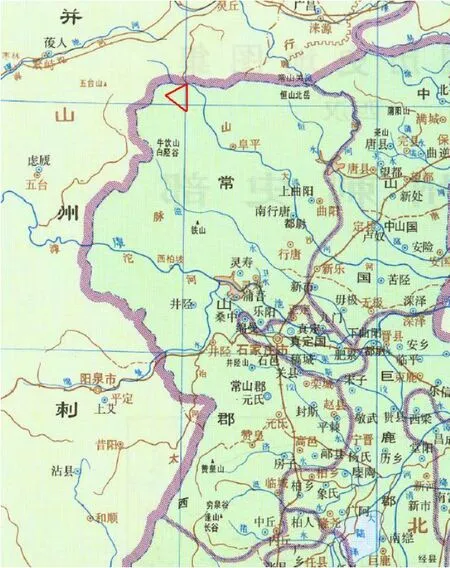

图2 秦恒山郡示意图[10]9

秦时,南行唐属恒山郡(如图 2)。据谭其骧《中国历史地图集》可知,恒山郡与代郡的分界线以大沙河上游太行山脉为分界线。西汉避文帝讳改为常山郡(如图3)。东汉,南行唐属常山国。在《中国历史地图集》上,如图4所示,泒河的上游,标有一条现在的支流独峪河和当时的泒河(今大沙河上游青羊河)交汇,交汇处是常山郡和并州的分界点。而摩崖石刻所在地神堂堡乡正好是处于青羊河和独峪河的交汇处。

图3 西汉恒山郡示意图[10]26

图4 东汉常山国示意图[10]47-48

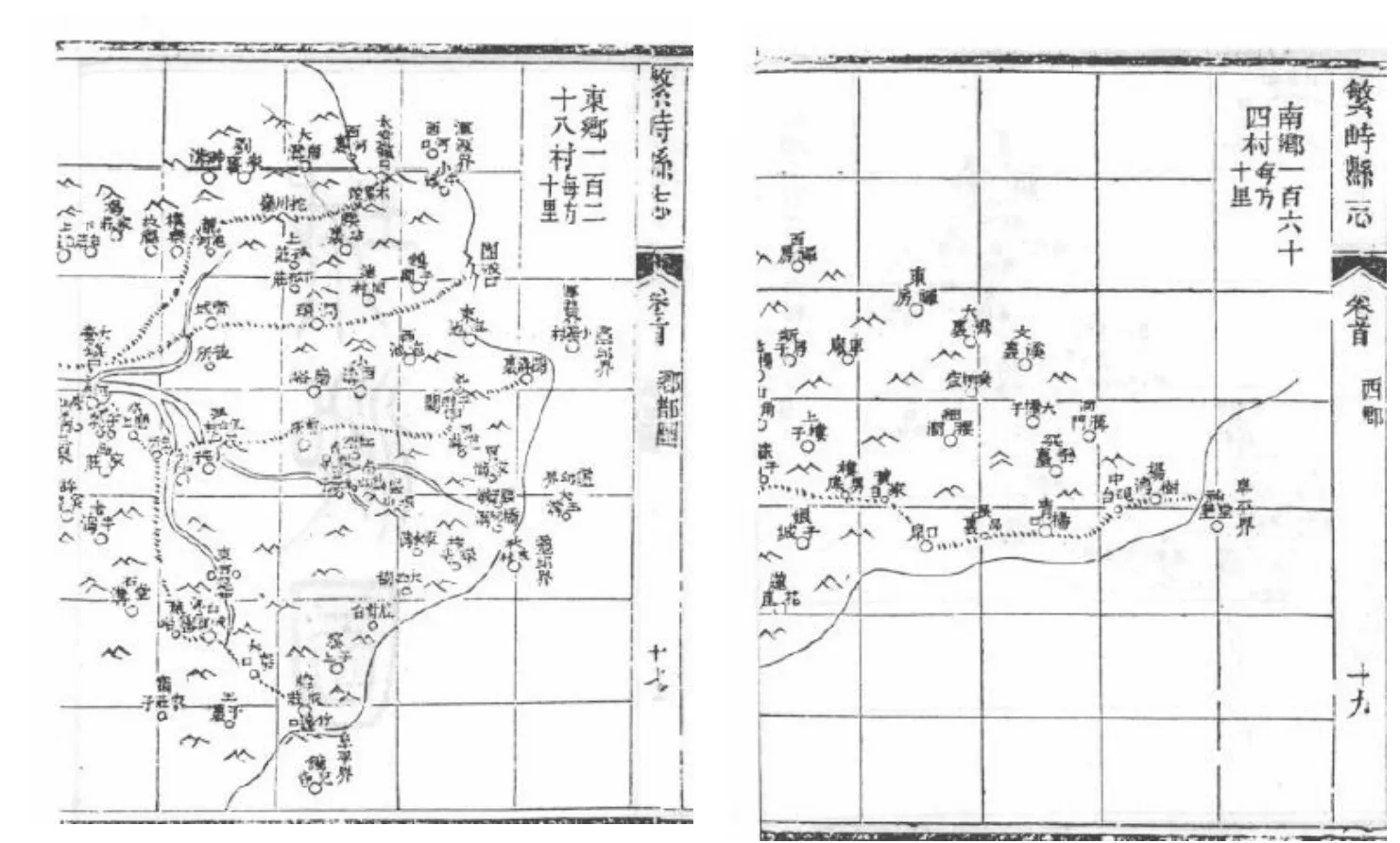

此后,三国时期,南行唐隶属于魏国的常山郡。摩崖石刻所在区是常山郡、中山国、雁门郡的分界区。西晋时期,南行唐还是隶属于常山郡。摩崖石刻所在地是常山郡、雁门郡、幽州的分界线。北魏,属定州,这一区域又是定州、肆州、恒州的分界区。隋朝,属恒山郡,这一区域是恒山郡与雁门郡的分界区。唐代,属恒州,这一区域是恒州、蔚州、代州的分界区。北宋时,属真定府,这一区域是真定府、代州、蔚州的分界区。金代沿袭北宋。元代属真定府,这一区域是真定府、冀宁路、上都路的分界区。明代属真定府,摩崖石刻所在区是真定府、大同府、太原府的分界区。清代属正定府,这一区域是正定府、大同府、代州的分界区。据道光十六年《繁峙县志》记载:繁峙县城“东南至直隶正定府阜平县韩家庄一百五十里”,[11]26又载“大寨口,南接正定府阜平县界”。[11]28又据光绪七年《繁峙县志》“东南一百五十里与直隶阜平县韩家庄界”。[12]207从光绪七年《繁峙县志》中的郡都图(如图 5)更可以看出,到光绪年间,繁峙县大寨口和阜平县韩家庄之间是繁峙阜平两县的分界,而摩崖石刻位于大寨口北附近。

图5 光绪年间繁峙县郡都图(部分)[12]200-201

我们也可以从清同治十三年《阜平县志》中的县境图(如图 6)看出,同治年间,大寨口和韩家庄之间是两个县的分界线。

图6 同治年间阜平县境图(局部)[13]11

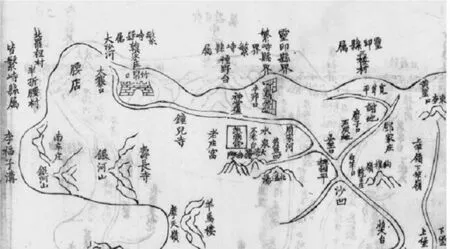

抗日战争时期,晋察冀边区于1941年将阜平县西北部的大寨口、红崖、捉别口、钟儿寺、神堂堡、茨沟营、中砚台、杨树湾、寿长寺、银河村、南庄旺、南辛庄、陈先沟、欢喜垴、南沟、小东台、老爷庙、徐家庄、石湖岩、柳树沟划入繁峙县。[14]58新中国成立后,1953年又将寿长寺、银河村、南庄旺、南辛庄、陈先沟、欢喜垴、南沟、小东台、老爷庙、徐家庄、石湖岩、柳树沟从繁峙县重新划归阜平县。[14]59至此,形成了今天繁峙阜平两县行政区划分界格局(如图7)。

图7 繁峙、阜平交界区地图

综上,从秦开始到1941年,摩崖石刻所在区一直是两个行政区划的分界区。在秦以前,中山国时期这一区域也是两个行政区划的分界区。那么,我们可以推测,在赵灭中山后,摩崖石刻这一区域必然也是赵国南行唐与代郡的分界区。

其三,摩崖石刻所处位置符合中国历史上行政区划划分原则,与其它地域行政区划分界长久未变一致。“南行唐北界”摩崖石刻在当时乃至以后很长时间作为县界而存在,同时此县界也是州界、郡界、路界、省界的分界线。中国自古以来行政区划主要指导原则是“山川形便”和“犬牙交错”。其中“山川形便”是以自然山川、河流作为行政区的边界,使自然区与行政区管理范围相对吻合。[15]16凡是以大山、大川为分界的,一般比较稳定。它们因山、川大而宽,人烟稀少,自然阻隔了划界依据。[15]16早在春秋战国时期,列国之间的边界已以山川作为标志。[16]114秦朝时,分天下为36郡,也以山川作为政区划界的基本依据。例如今山西省的边界在秦代已大致形成,其东、南、西三面以太行山和黄河为界,在秦时也恰是太原、河东和上党郡的边界。[16]114-115即山西、河北以太行山为分界,界限稳定时间比较长。汉代的豫章郡,几乎与今江西省完全一致。西汉时期的良乡、广阳二县以圣水流域为界分原秦广阳郡地为二的区划方案基本被其后的朝代所继承。直到今天,北京西南与河北省涿州市、廊坊市的分界仍沿汉代格局,足见汉代区划原则的影响。[17]唐代南方的一些方镇奠定了今天皖、浙、闽、赣、翔、粤、桂等省的部分或全部边界。唐代的州界许多延续下去,成为宋代的州(府)、元代的路和明清的府的边界,长期稳定达数百上千年之久。[16]116明初用江东、浙西的旧界作为直隶与浙江的界线,这就形成了六百年来浙江西北的边界。[18]400纵观历代各地行政区划,凡是以“山川形便”为原则划分的,基本上能够保持长时期的行政区划稳定不变。“南行唐北界”摩崖石刻所处位置符合行政区划的“山川形便”划分原则,同其他地域行政区划一样,也是长久不变的。

先秦时期,由于史料所缺特别是实物文献少之又少,我们无法获知先秦赵国郡县具体的边界走向。南行唐县早在战国时期就存在,属赵国管辖;“南行唐北界”摩崖石刻所在区域一直是历代行政区划的分界区;此摩崖石刻所处地理位置符合行政区划划分的“山川形便”原则,与其它地域行政区划分界长久未变一致。两汉时期的繁峙县“南行唐北界”摩崖石刻为研究先秦赵国地界提供了一个重要作证史料。