“南行唐北界”摩崖石刻考察的收获

2020-04-15孙继民

孙继民

(河北省社会科学院 历史研究所,河北 石家庄 050051)

《考古与文物》2007年增刊载有李裕民先生《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》一文(见《考古与文物》2007年增刊第127页),介绍了繁峙县李宏如发现的“汉代南行唐地界碑”(确切地说,称“碑”不准确,应称“摩崖石刻”)情况和汉代卤城遗址的考察情况。该刻时代较早,内容丰富,堪称汉代石刻的精品和重要发现。但此刻由于长期未见史籍著录,李文又是发表于发行量有限、发行圈狭小的增刊,所以很少引起人们的注意,不为学界多数人知晓。笔者也是2015年忻州考察时在《忻州文史》见到石刻介绍,才回头查找李裕民先生原文所发刊物的。笔者多年来关注太行山地区的碑铭石刻,尤其注意与战国两汉时期赵国历史地理有关的石刻。因此,当了解到与南行唐地界石刻有关的信息后,决意到石刻所在地的繁峙县实地考察。2016年10月8日至12日,笔者与邯郸学院的张润泽教授和刘广瑞副教授前往晋北灵丘、浑源和繁峙三县考察先秦两汉时期与赵国相关的历史遗迹和文物。11日抵达繁峙县,下午在繁峙县政协秘书长周志强同志的陪同下,首先参观县博物馆,重点观摩了该馆收藏的天会七年的梁武忏文装脏记原件,也看到了梁武忏文原件并展开全卷。然后,又到正觉寺参观金代建筑。接着又拜访了已退休多年的县政协原主席、也是南行唐北界石刻发现人的李宏如先生,重点访谈当年石刻发现的具体细节。李先生除了谈及石刻发现的时间、地点、背景和过程外,还向我们展示了石刻文字“唯一拓片”的原件,供我们拍照,并赠送了石刻拓片的缩印复制件。次日上午,又在周秘书长等陪同下,先后到明代故城内寻访宋代石刻大观圣作之碑,到杏园乡公主寺、柏家庄乡三圣寺、大营镇卤城遗址进行实地考察。下午,又从大营镇出发,驱车沿108国道顺山谷自西北而东南一路下行,直至石刻所在地的王子口村一带。在王子口村,周秘书长、糜晓平先生找来王子村书记黄天财先生带路,才找到摩崖石刻坐落处。我们终于看到了“南行唐北界”石刻的真容,达到了此次晋北三县之行的主要目的。

但我们2016年10月的这次考察没有完成预定的全部任务。因为我们在考察界石文字之后,顺山谷继续下行不久,就在神堂堡附近遇到了108国道大堵车,为了避免夜宿公路,我们只好另寻043县道绕行灵丘县城辗转返回石家庄,我们原计划自摩崖刻石顺山谷下行至今阜平县城的计划因而中止。直到2018年9月13日,笔者才又组织了第二次继续考察的活动。

2018年9月的驾车考察除了笔者之外,参加人员还有陈瑞青、张琛、刘广瑞和郭兴申,共5位。与2016年10月自上而下不同,这次考察路线采用的往程是自下而上,返程是自上而下。自下而上是指我们从今行唐县城出发,沿203省道向西北方向行进,沿线经过今行唐县上方、口头、两岭口和阜平县的广安、北果园口等村镇;过阜平县城后,继续沿203省道向西北方向行进,沿线过东漕岭、西漕口、龙王庄、吴王口等村乡,至冀晋交界进入山西境内的108国道,直抵南行唐北界摩崖刻石处。返程是自上而下,自摩崖刻石处至阜平北果园村,完全是沿上行线逆行。至北果园村后,改以汉代的南行唐县治旧址今行唐县故郡村为目标,继续沿大沙河傍行的北曲线,相继穿过阜平县的水泉村、边界口村、曲阳县的莲花沟村、齐村、小川村、大川村,直至行唐县的故郡村。完成了往程今行唐县城至繁峙县摩崖刻石、返程繁峙县摩崖界石至汉代南行唐县治旧址两条路线实地考察的任务。

两次“南行唐北界”摩崖刻石实地考察,主要收获有三点:一是确认了南行唐北界石刻的具体位置;二是可以推定石刻文字“去其廷四百八十里” 中“其廷”的具体所指;三是实地感受了繁峙摩崖界石经今阜平县城至汉代南行唐县治旧址故郡村和今行唐县城之间古代交通孔道的地势地貌。

关于“南行唐北界”石刻的具体位置,《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》一文介绍称:

此碑位于繁峙东南神堂乡大寨村口北一公里,大沙河西岸、王子口北侧。在距河床高约八米的石壁上刻一长方形碑框,高127、宽57厘米,上刻大字两行9字。

“冀州常山南行唐北界”

小字两行15字:

“去其廷四百八十里,北到卤城六十里。”

李先生一文有关“南行唐北界”石刻时代、性质、价值的判断和向学术界推介,颇具学术眼光和见识,尤其是对石刻文字中“百八十”三字的合文的判读值得称道。但是,根据这次我们实地考察所得,李先生所说石刻位于“王子口北侧”一语有误,应该是位于“王子口南侧”(未必是李先生原文有误,也可能是印刷排版之误),石刻确是位于“王子口南侧”200米左右的河西石壁之上。李先生的其他描述无误。

除了纠正李文石刻位置之误外,笔者还留意观察了石刻所在环境的相对位置。石刻位于大沙河右岸,北距王子沟口约200米处;在坐西面东的一片裸石之上,斜面向上,约60至70度向东。从对面河东的108国道向河西望去,石刻裸石与周围绿色相比,呈现一片白色岩石。河西石刻与对面河东108国道的相对位置,正好位于公路两个护栏桩之间,即从护栏下口向上数,至护栏第33孔正好冲向石刻方向。据王子村书记黄天财介绍,该段公路东侧的两条山沟,上条沟名浪浪沟,下条沟名东山峪。以上描述,或许有助于后来者再次寻访石刻。我们此次考察,幸亏周秘书长联系黄天财先生带路,否则很可能是南辕北辙,无功而返。

关于石刻文字“去其廷四百八十里”一句中“其廷”二字的内涵,《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》一文认为:古代官吏布政决讼之所称为‘廷’,中央有朝廷,郡有郡廷,县有县廷(《后汉书·郭太传》注引《风俗通》)。从距离看,朝廷远在千里之外,县廷不过一百多里,此廷当指常山郡国之廷。今界石距常山郡(或国)治所元氏大约320里,依陈梦家所考尺度,480里约当今400或416里,如依界石距卤城60里约当今42里计算,约当今316里,与320里之数接近。

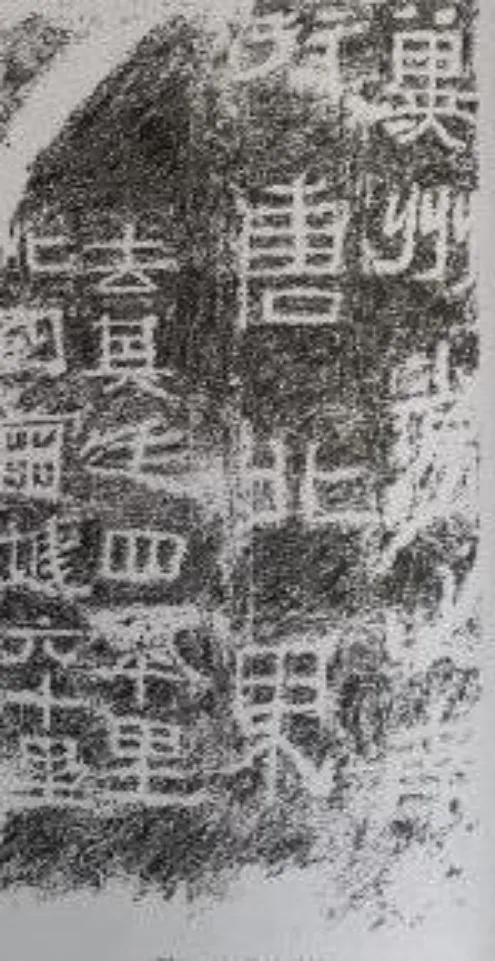

图1 “南行唐北界”石刻拓片

对于石刻文字中“其廷”二字的内涵,李裕民先生排除了“朝廷之廷”和“县廷之廷”的可能,倾向于认为是“郡廷之廷”,亦即认为应是常山郡(或国)的 “郡廷”治所今元氏县所在。但是,《忻州文史》第16辑《古碑刻之五》第1488页载有繁峙县李宏如先生供稿的《冀州常山南行唐北界碑》一节,其中注释4解释“其廷”称:廷指地方官办理事务的公堂。这里指冀州的治所,即高邑(今河北柏乡北)。

换言之,李宏如先生认为石刻文字中的“其廷”,指的是冀州治所高邑,在今河北柏乡北。

这样看来,李裕民先生认为“其廷”指的是常山郡(或国)的 “郡廷”,李宏如先生认为指的是“冀州”的“州廷”,均不主张“县廷”说。

但笔者认为,界石文字中的逻辑关系恰恰证明“其廷”不可能是“郡廷”,也不可能是“州廷”,只能是“县廷”。为了便于说明,我们将石刻文字按照原格式录文如下:

冀 州 常 山 南

行 唐 北 界

去其廷四百八十里(作者注:“百八十”系合文)

北到卤城六十里

从以上录文和石刻拓片图示可见(如图 1),“冀州常山南行唐北界”为两行大字,“去其廷四百八十里,北到卤城六十里”为两行小字,说明“冀州常山南行唐北界”与“去其廷四百八十里,北到卤城六十里”为主从关系,也相当于古人所说的经注关系。即“冀州常山南行唐北界”为主文、为经文,“去其廷四百八十里,北到卤城六十里”为从文、为注文。这种主从关系、经注关系说明了前者居于核心和主导的地位,后者是对前者的说明。因此,作为主文和经文的“冀州常山南行唐北界”一句对把握整个界石文字内涵具有决定性意义。

实际上,在“冀州常山南行唐北界”一句中,其结构和语义非常明了。其结构就是“冀州常山南行唐”和“北界”,意指“冀州常山南行唐”的“北部边界”。这里的“冀州常山南行唐”无疑体现的是政区隶属关系,即冀州常山郡(或国)隶属下的南行唐县。不言而喻,这里的“其廷”只能是指南行唐县的“县廷”,而不可能指“州廷”或“郡廷”。

除了对界石文字分析之外,我们从史籍资料中也能找到“其廷”指的是“县廷”而非“州廷”或“郡廷”的证据。这可以从清代地方志有关繁峙界石距行唐县治所里程的记载得到间接说明。

清同治年间编纂的《阜平县志·地理·疆域》记载阜平县“东南抵行唐县界七十里,县治百四十里。西北抵山西繁峙县界百六十里,县治二百七十里”(见该书第22页)。这条以阜平县城为起点,东南至行唐县界70里,行唐县城140里,西北至山西繁峙县界160里的道路大抵即东汉界石至汉代时期南行唐县治的古道(同治本《阜平县志》所称“西北抵山西繁峙县界百六十里”,应即东汉界石所在。道光本《繁峙县志·舆地志·井疆·疆域》即称“东南至直隶正定府阜平县界韩家庄一百五十里”,这里的“韩家庄”现称“韩庄”,今属山西繁峙县神堂堡乡,东汉界石即位于该村西北方向。根据百度电子地图所显示的108国道测距,韩庄村至界石的距离约在2.5公里左右。阜平县于金代明昌四年(1193)自行唐县分出而置,即“明昌四年,始分割而置阜平县,行唐之名如故,而境土已去其半”。这说明自东汉直至清代,繁峙县和行唐县(阜平县)的县界都没有变化,都在东汉界石处。又,乾隆本《行唐县新志·地理志·疆域》亦称“西北抵阜平县界七十里”,与同治本《阜平县志》所记阜平县城至行唐县界的距离是“七十里”、到行唐县城的距离是“百四十里”完全一致)。由此可见,这条古道路自清代阜平县和繁峙县交界处亦即繁峙界石所在为起点,东南行160里即抵阜平县城,再东南行140里即抵清代的行唐县城,两段160里加140里,全程总长为清里300里。

清代300里相当于汉代多少里?自唐代至清代,里制均是5尺为步,360步为里。但唐代和清代尺度不一,所以里制的实际长度并不相同。清代的尺度,诸家各说不通,吴承洛《中国度量衡史》上编第九章第九节“关于第五时期度量衡之推证”,汇集了“清初工部营造尺其真确之长度”的四说,分别是:“一工部营造尺等于公尺三〇.九公分”;“一工部营造尺等于公尺三一.三公分”;“一工部营造尺等于公尺三一.七公分”;“一工部营造尺等于公尺三〇.七九公分”。吴承洛还指出:“清末重订度量衡制度时,以仓场衙门所存康熙四十三年之铁斗,其面底方寸之度,与钦定《律吕正义》所图营造尺,若合符口,定为一工部营造尺,等于公尺三二.〇公分。”《中国古代度量衡图集》尺度部分第70至第77图收集的清代尺度共计8把,其中前4把为营造尺,中间两把为裁衣尺,后两把一为量地尺一为无名尺。4把营造尺,第一把“康熙牙尺”为残尺,第二把“牙嵌木尺”长度为32厘米,第三把“牙嵌木尺”长度为32.16厘米,第四把“牙尺”长度为32.03厘米。

在《中国度量衡史》汇集的诸说和《中国古代度量衡图集》介绍的清尺中,营造尺最小的尺度相当于今30.79厘米,最大的尺度相当于今32.16厘米。按这两个尺度计算,清代一里最小相当于今554.22米,最大相当于今589.68米;则繁峙界石至今行唐县城最小距离约当166.266公里,最大距离约当 176.904公里。《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》一文曾引陈梦家据汉长安城实测的数据指出西汉一里约为417.53米,东汉一里约为433.56米。如果按这两个数据计算,166.266公里相当于西汉398.213里,东汉383.454里;176.904公里相当于西汉423.69里,东汉408.026里。这说明,如果繁峙界石所记“去其廷四百八十里”指的是西汉里制,那么以清代最小尺度 30.79厘米计算,清代繁峙界石距行唐县城的距离清里300里相当于西汉398.213里;以清代最大尺度32.16厘米计算,清代繁峙界石距行唐县城的距离清里300里相当于西汉423.69里。如果繁峙界石所记“去其廷四百八十里”指的是东汉里制,那么以清代最小尺度 30.79厘米计算,清代繁峙界石距行唐县城的距离清里300里相当于西汉383.454里;以清代最大尺度32.16厘米计算,清代繁峙界石距行唐县城的距离清里300里相当于西汉408.026里。

从以上得出的两组数据换算结果看,无论是西汉里制还是东汉里制,无论是最小尺度还是最大尺度,清代300里换算成汉代里制均不足“去其廷四百八十里”,这如何解释?笔者以为,这条古道多半穿行于山谷之中,从汉代到清代使用了2000年。按照道路通行趋近趋平的规律,其间道路选择和道路修整一定经历了无数次截弯取直、起高垫低的过程。这条古道在清代一定比汉代平直许多,这应该就是清代300里换算汉代里制不足480里的基本原因。即便清代300里换算汉代里制不足480里,那至少也在汉里400里左右,而绝非《汉代南行唐地界碑与卤城的考察》一文认定的繁峙界石至南行唐县治亦即“县廷”的距离“不过一百多里”。这完全可以肯定“去其廷四百八十里”指的就是繁峙界石至南行唐县治的距离, “其廷”既不可能是指“指常山郡国之廷”,也不可能是指“冀州的治所”,只能是指南行唐县廷。(我们第二次驾车考察,从行唐县城的龙州公园至繁峙界石处,在行唐县和阜平县境内走的是203省道,进入繁峙县境内走的是108国道,往程亦即今行唐县城至繁峙界石处汽车实际行驶里程是141公里。从繁峙界石处至故郡村,在繁峙县境内走的是108国道,在阜平县境内走的大部分是203省道,自阜平境内的北果园至曲阳县的齐村,走的是北曲线公路,历经阜平县的北果园村、边界口村、水泉村和曲阳县的莲花沟村、齐村等。自曲阳县的齐村至行唐县故郡村,大体沿241省道行驶,历经曲阳县的小川村、北庄村、大川村等。返程亦即自今繁峙界石处过阜平县城,经北曲线、241省道至故郡村,汽车实际行驶里程是143公里。我们所走的往程实即清代繁峙界石至行唐县城一线,这条路程 141公里是现在的公路里程,这与清里 300里亦即166.266公里或176.904公里相比,又缩短了二、三十公里,这同样反映了道路通行修整趋近趋平的规律。)所以,传世的史籍资料足以证实“去其廷四百八十里”指的是繁峙界石距汉代南行唐县治的里程(新出土简牍文献也能够证实“其廷”指的是“县廷”而非“州廷”或“郡廷”。例如张家山汉简《二年律令·户律》有“恒以八月令乡部啬夫、吏、令史相杂案户,户籍副臧(藏)其廷”一语,这里的“其廷”即是县廷)。

关于实地考察自繁峙界石起经今阜平县城至今行唐县故郡村之间,或者说自故郡村起经阜平县城至繁峙界石处的古代交通孔道的地势地貌的感受,主要是描述一下实地考察这条通道两大段(含第一段两条支线)时的感想和认识。

笔者此处所说的通道两大段如果以自下而上言,第一大段是指自故郡村至阜平县城的路段(也可以称为南段),第二大段是指阜平县城至繁峙界石的路段(也可以称为北段)。

自故郡村至阜平县城的第一大段(南段)实际上又有两条支线:第一条支线即出故郡村北行,大体沿今241省道和北曲线上的大川村、北庄村、小川村、齐村、莲花沟村、水泉村、北果园村等,直抵阜平县城,亦即我们第二次考察返程自阜平县城至故郡村这段路线的逆行;第二条支线即出出故郡村西行,至今上方村再转而沿203省道一路西北行至阜平县城,亦即我们第二次考察往程的上方村至阜平县城段。这两条支线目前都是行唐县、阜平县和曲阳县县际之间重要的公路设施,而这两条公路一定是在自古以来交通通道基础之上改建的。我们从地图可见,汉代南行唐县城所在的故郡村位于大沙河右岸,阜平县城位于大沙河的左岸,而繁峙界石也在大沙河右岸。第一条支线自故郡村西北至阜平县城,就是在沙河两岸逶迤而行,如果继续溯流而上,就能直抵繁峙界石。因此可以推定,第一条支线是故郡村亦即汉代南行唐县治经今阜平县城抵达繁峙界石的一条古道。

第二条支线也是一条古道,应是汉代南行唐县治移至今行唐县城后至迟隋唐以后就存在的一条古道。日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》卷二记载有唐文宗唐宣宗时期他在唐朝各地旅行的路线和见闻,其中河北的行程:赵州开元寺——西北40里栾城县——30里至镇州——20里到使庄(今正定木庄)——20里至南接村(灵寿县境内)——25里至行唐县——25里至黄山八会寺上房普通院(今曲阳县黄山)——20里到刘使普通院(今阜平县境内)——25里至两岭普通院——30里至果箢普通院——30里至解囗普通院——20里至净水普通院——30里塘城普通院——15里龙泉普通院(今阜平县龙泉关)——20里至张花普通院——10里至茶铺普通院——10里逾大复岭——20里至角诗普通院——30里停点普通院——西北至五台山。严耕望在《唐代交通图考》第五卷《河东河北区》将这条出正定西北至五台山的古道称之为“五台山进香道”,认为这条古道不仅在宗教朝拜中占有重要地位,而且还具有中外使臣往来的政治意义和旅客通行、货物往来的经济功能,说它“交通甚繁盛,为重要道路也”。圆仁所记的上房普通院应在今上方村,刘使普通院应在今口头村,两岭普通院应在今两岭口村,果箢普通院应在今北果园村,解囗普通院应在今阜平县城。由此可见,圆仁纪行的五台山进香道,在行唐县至今阜平县城一段,与今天的203省道完全重合,这就是我们推断203省道为一条古道、故郡村至上方转而至阜平县城为第二支线的原因。

根据我们观察,第一条支线地势地貌的特点一是基本沿沙河右岸而行,二是自故郡村至齐村大体属于平原地带,齐村以上进入丘陵地区,愈往上山势愈高愈多,该支线大部分路段属于低缓丘陵地区的河谷通道。第二条支线地势地貌的特点是故郡村经上方至口头属于平原地带,口头村以上属于丘陵地区,两岭口以上山势渐高,至北果园村与第一条支线汇合。总的来说,第二条支线较之于第一条支线的河谷通道相对平直一些。自阜平县城至繁峙界石的第二大段(北段)通道,其地势地貌的特点属于纯粹的山间河谷通道。这条通道出阜平县城不久即进入大沙河河谷,河谷两侧都是高山悬崖,203省道和108国道在河谷中蜿蜒穿行,曲折逶迤,百转千回,一线微通。汽车行驶其中,一路爬坡,忽而进至沙河右岸,忽而驶入沙河左岸。过了神堂堡,快到繁峙界石处,两侧山势才逐渐低敛,向高原地貌过渡。可以毫不夸张地说,自故郡村至繁峙界石通道的第二大段属于典型的高山河谷地貌,在古代时期尤其是早期,其路程的艰难和路途的迂远不难想见,它应该占了汉代“四百八十里”路程的相当比例。

除了以上三点收获,笔者最后特别强调一下繁峙界石内容所具有的学术意义:它揭示了先秦两汉时期在今河北平原与山西黄土高原之间存在着一条穿越太行山进入晋北地区且不见于早期史籍记载的交通通道。

界石称“去其廷四百八十里,北到卤城六十里”。李裕民先生已经指出,汉代卤城为代郡属县之一。“其廷”的具体所指,李裕民先生认为是常山郡(国)治所在的元氏,李宏如先生认为是冀州州治所在的柏乡,笔者上述意见认为是南行唐县治的所在。三者意见无论差异有多大,但有一点是相同的,即汉代的柏乡、元氏和南行唐,其治所均在今柏乡县、元氏县和行唐县附近,都处于太行山东麓的河北平原地区。而今繁峙的卤城处于晋北的黄土高原,自卤城西行过繁崎可至忻州,或可自卤城北行进入灵丘、浑源。因此,界石所揭示的北通卤城南达南行唐的里距必然是基于当时实际存在使用的交通道路。可见,这条通道实际上是一条起自河北平原中经今阜平县城穿越太行山北通晋北高原的古代交通道路。

我们知道,上古时期,位于太行山东西两侧的今山西高原与华北平原之间,最著名的交通孔道当属晋人郭缘生《述征记》所记的“太行八陉”,即轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉和军都陉。在八陉之中,井陉位于今石家庄市以西,飞狐陉和蒲阴陉位于今保定市以西。易言之,早期史籍记载的今石家庄市至保定市以西通向山西高原的交通孔道只有井陉、飞狐陉和蒲阴陉。对于位于石家庄市以西井陉通道连接阳泉、太原的具体走向和路径,历来比较明确,无需赘言,但对于飞狐陉和蒲阴陉具体路径的认识却分歧较大。不过,严耕望《唐代交通图考》一书对此有一个全面而精详的考证。他认为以今涞源县城为中心的“山谷小平原地区,为古代南北交通之枢纽,由此向南向北皆有两道,另有向东一道(紫荆关道)。五道之口皆为极险峻之隘口或崇岭,分别置关。”他称五道之一的西北道为“西北隘门,一曰天门、石门,北魏置石门关,一曰天门关,西北通平城”。五道之二的北道,“北出飞狐口,北魏置飞狐关,通古代城,即唐之蔚州”。五道之三的南道,“南出望都陉,汉置常山关,即北魏以下之倒马关”。五道之四的东南道,“东南出五回岭,汉置五阮关”。认为南道和东南道,“皆南通古中山地,即魏唐之定州”。五道之五的东道,“东取涞水上源河谷折入易水北源,魏置子庄关,即唐宋以后之紫荆岭关,东通易州”。因此他认为:“自魏以前,凡由飞狐口南下诸道皆可谓飞狐道,盖以常山关、倒马关道为主;及隋唐改广昌县曰飞狐县,则其南北东五关之道,皆可谓之飞狐道矣。”①参见严耕望《唐代交通图考》第5卷(上海:上海古籍出版社,2007),第1475页。严耕望实际上是把飞狐陉和蒲阴陉合二为一,认为今涞源县城为中心的山间平原是飞狐陉的南北交通枢纽,衍射出通向平城的西北道、通向蔚州的北道、通向易州的东道、通向定州的东南道和南道的这五条通道均可称为“飞狐道”。由此可见,按照晋人郭缘生《述征记》所记,晋代以前,今石家庄、保定一线迤西通向山西高原的交通孔道只有井陉、飞狐陉和蒲阴陉三道;按照严耕望的研究,飞狐陉和蒲阴陉实际是五条通向山西高原的交通孔道,加上井陉,再加上前文提及的五台山进香道,唐代以前今石家庄、保定一线迤西通向山西高原的交通孔道也不过七条。而繁峙界石内容则显示,除了以上诸道之外,汉代还存在着一条自今行唐县故郡村西北过今阜平县城和繁峙界石直至晋北高原卤城的交通通道,而这条通道并不见于其他传世史籍,这就是繁峙汉代界石学术意义的最大价值所在。