新见明代黄册中匠户相关问题研究

——以哈佛大学藏《韵学集成》等纸背文献为中心

2020-04-15杨露宾

杨露宾

(山东师范大学 历史文化学院,山东 济南 250014)

黄册制度是明代一项基本的社会经济制度,既是户籍编造之法,又是赋役征发的依据,其重要性不言而喻。由此,对于黄册制度的研究,也成为了明代社会经济史研究的一个重要方面。近代以来,已有为数众多的国内外学者围绕黄册制度做了大量的工作,其中不乏开创性的观点、精深的探究以及总结性的论著,韦庆远的《明代黄册制度》与栾成显的《明代黄册研究》二书是其中的代表作。具体到对于黄册记载中匠户的研究,在韦氏书中并未进行重点讨论,不过另外有提及“匠籍册”“轮班匠籍册由工部掌管,住坐匠籍册由内府的内官监掌管”[1]54,明显可见这是一类有别于黄册但又与之有密切联系的专职役户册籍;栾氏书中同样对于黄册中记载的匠户未有专门考证,仅在“专职役户册籍”一节延述了韦氏的观点[2]39。而在明代匠户的研究方面,陈诗启《明代的工匠制度》[3]一文,曾详细考证了轮班匠与住坐匠的特点与不同,对于匠户的应役状况进行了详实的介绍,只是未曾关涉到黄册制度,也未对匠户册籍文书有所关注。其他关于明代工匠的研究,比如童书业①童书业:《中国手工业商业发展史》(北京:中华书局,2005)。、罗丽馨②罗丽馨:《明代官手工业组织中官匠的管理制度》,《大陆杂志》,1988;罗丽馨:《明代匠户之仕宦及其意义》,《大陆杂志》,1990;罗丽馨:《明代官办造船业》,《大陆杂志》,1994;罗丽馨:《明代匠籍人数之考察》,《食货》,1998。、余同元[4]362-380等前辈学人的著作,则多偏重于工匠制度与手工业以及商业等经济领域的联系,对于匠户册籍文书的研究和利用普遍比较缺乏。在黄册制度研究领域中,受困于遗存文书中信息的不足,对于黄册中所登载的匠户并未有具体的考证分析;而在工匠制度研究领域中,同样也是因为史料不足的关系,并未利用到黄册文书中的重要资料。

黄册等原始文书档案存世过少的情况严重限制了对于黄册制度本身研究以及相关匠户研究的进一步发展。据《后湖志》载,每隔10年黄册大造之时,南京户部都会接收来自全国各地送缴的黄册,之后转后湖黄册库收贮,直至明末,历代黄册总数总计近200万本①栾成显:《明代黄册研究》称“所贮历代黄册在200万本以上”,吴福林在为《后湖志》所撰《导读》中计算的黄册总数则是“170余万册”。按:黄册本数最明确的数字出自万历四十年三月后湖黄册库官员晏文辉的上疏,称至“万历三十年”时,黄册之数已有“一百五十三万一千四百五十八本”,明制:黄册十年一大造,此数为洪武十四年以来,共23次大造的总数,至崇祯十五年最后一次大造黄册,还有4次。既要考虑到明代中后期人口数字的增长,也要了解到同时版籍失实、户口藏匿、黄册内容多为因循的状况,综合分析,称其数字接近200万,当是比较合理的。以上史料数字可参见《后湖志》卷10《事例七》,(南京:南京出版社,2011),第202页。。然而,栾成显在《明代黄册研究》中整理的当前存世黄册仅有12种,总数在1500叶左右。另外,如果根据日本学者岩井茂树的方法对其进行分析鉴别,这12种之中仅有5种可算作黄册原本②[日]岩井茂树:《〈嘉靖四十一年浙江严州府遂安县十八都下一图赋役黄册残本〉的发现与初步分析》,载于日本京都大学人文科学研究所主编:《日本东方学》第1辑,(北京:中华书局,2007)。。

在这种情况下,公文纸背文献的发现与研究利用便极具价值。美国哈佛大学燕京图书馆藏有公文纸本古籍《重刊并音连声韵学集成》《直音篇》共20卷、20册,为采用同一种公文纸印刻的善本古籍,其中《重刊并音连声韵学集成》共13卷,13册;《直音篇》7卷,7册。除《重刊并音连声韵学集成》第1卷、第1册外,其他19册(除极少数后补纸张外)多数为公文纸本文献。内容绝大部分为明代扬州府的黄册,其中《韵学集成》纸背文献涉及如皋县和泰兴县,《直音篇》纸背文献涉及江都县。从黄册文书中记载的人户轮充甲首的年份推算,文书内容为嘉靖三十一年(1552)和隆庆六年(1572)两批造成的黄册,总数多至1600余叶,是截至目前为止所见明代黄册文书中数量最多的一批。在内容上,其载有的丰富信息也是此前黄册文书中所少有的,这便包括明代的户籍信息。其中有关“匠户”的记载尤为珍贵,可以弥补之前研究资料的空缺。今即对该批黄册所见的有关明代“匠户”的有关问题,试做初步的探讨。

一、关于《韵学集成》等纸背匠户黄册的说明

据笔者整理统计,在《重刊并音连声韵学集成》与《直音篇》(以下简称《韵学集成》等)纸背黄册中,共有7户的匠户,其中拥有祖军姓名、接补来历等详细户由记录的为4户。现将涉及此4户的相关文书的录文载录于后。

(一)军匠户杨某黄册文书说明

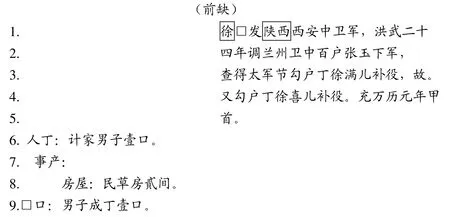

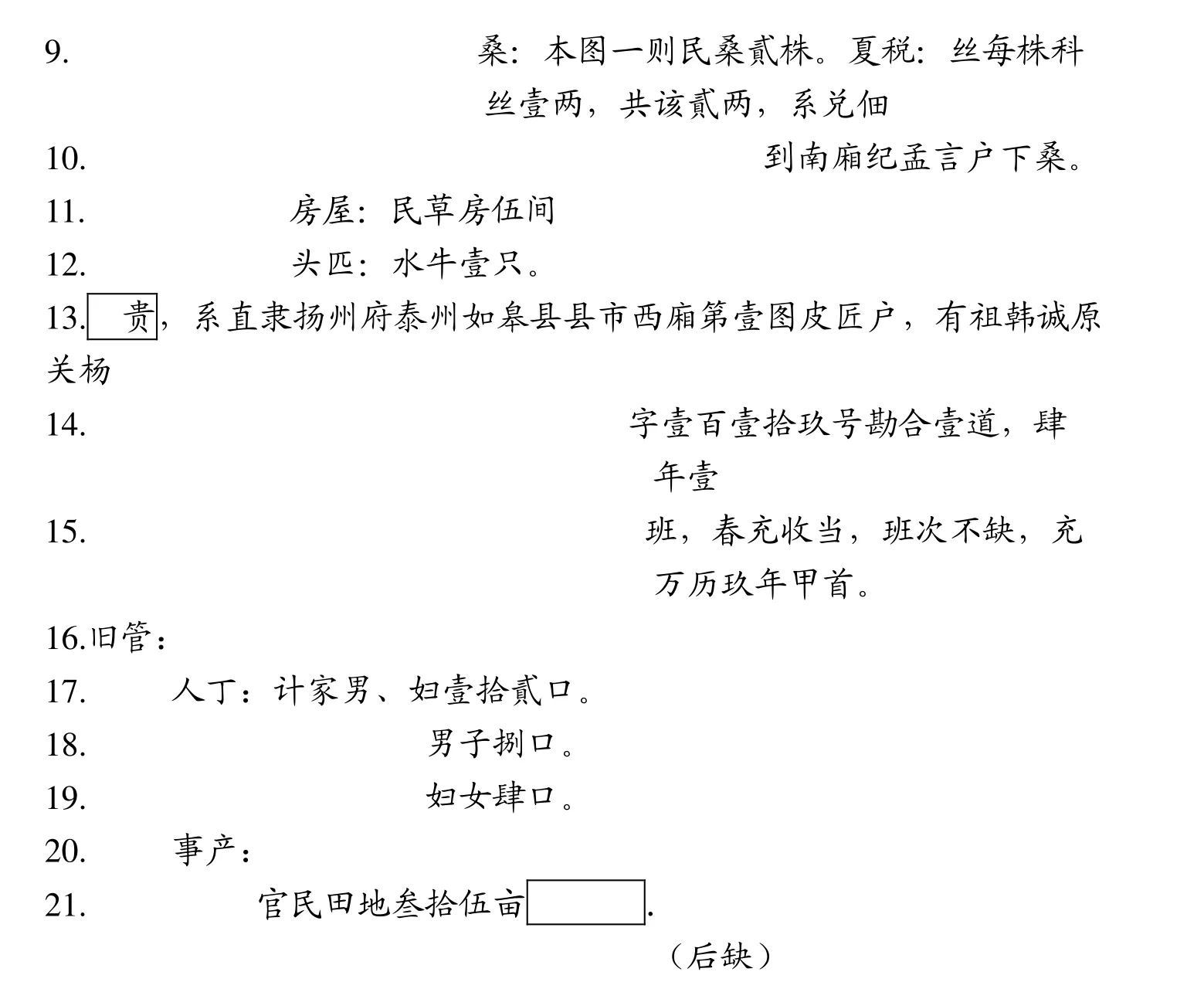

《韵学集成》第2册第23叶背载:

本件文书共存文字19行,与正面古籍文字成经纬状,前后均缺,根据13行户主姓名缺失的情况,可推测之上还有文字被装订线所遮挡;末尾文字距离装订线还有可写一二字的空间便另起一行,证明文书下部没有缺失。文字书写较为工整清晰,少有被正面古籍墨迹遮挡而难以识别的地方。

观其记载的具体内容,此件为两户黄册残件,其中1至12行记载的一户,因为可见到部分的军役接补和人丁、事产等细项的记载,应是军户,且由其接补户丁可知该户姓徐。13至19行系直隶扬州府泰州如皋县县市西厢第一里军匠户黄册残件,只录及户由部分信息,且并不完整,但根据4至5行徐氏军户“充万历元年甲首”一句推论,便可知本件文书造于万历元年之前一次的黄册攒造时,即隆庆六年(1572)。据文书内容可知,该户当姓杨,户主杨某的名字佚去。其祖有杨安贰与杨石童二人,杨安贰于洪武二十二年(1389)发南京金吾前卫后所,为某百户某总旗某小旗之下的旗军,正德十六年(1521)得杨采住补役;杨石童于洪武年间充双线匠,于记载中可见其匠籍有除豁的迹象。由于两户信息同载一页,而其中一户与匠籍并无关系,便可知本件文书并非专门的匠户籍册。且其中所列“人丁”“事产”等内容,则与黄册的格式要求相符。

(二)皮匠户韩贵黄册文书说明

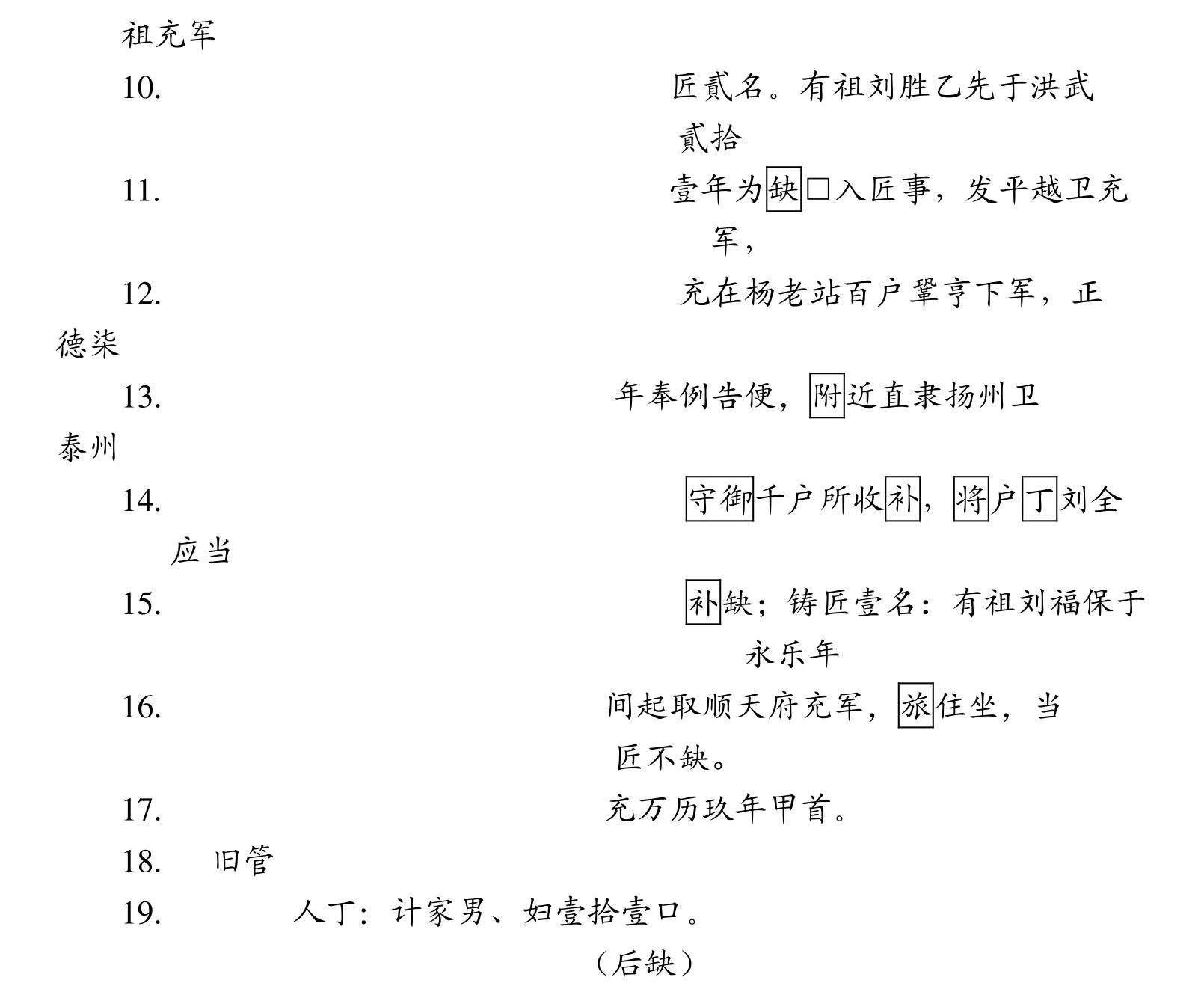

《韵学集成》第3册第80叶背载:

本件文书共存文字21行,与正面古籍文字成经纬状,前后均缺,文书上部被古籍装订线遮挡;下部完整,仅21行下半部分遭纸页裁切,有文字丢失。版面遭水渍涂污,且正面古籍文字印刷不良,有墨迹洇散,所幸并未对文字识读造成困难。

此件为两户黄册残件,其中1至12行系一户,仅载录事产部分,无法判断其户籍信息。13至21行系直隶扬州府泰州如皋县县市西厢第一图皮匠户黄册残件,户由信息完整,由“充万历玖年甲首”一句,可知本件文书攒造于隆庆六年。此处可见“旧管”之下又开列“人丁”与“事产”,《后湖志》记载:“人丁、事产二者,其经也;旧管、新收、开除、实在四者,其纬也。”[5]1更可确信此为黄册的攒造体例,足证本件文书确是明代的赋役黄册。据文书内容可知,该户当姓韩,户主姓名被装订线遮盖住上半部分,观其下半部,似为“贵”字,暂称其为“韩贵”。有祖韩诚,领有勘合一道,为春充轮班匠。

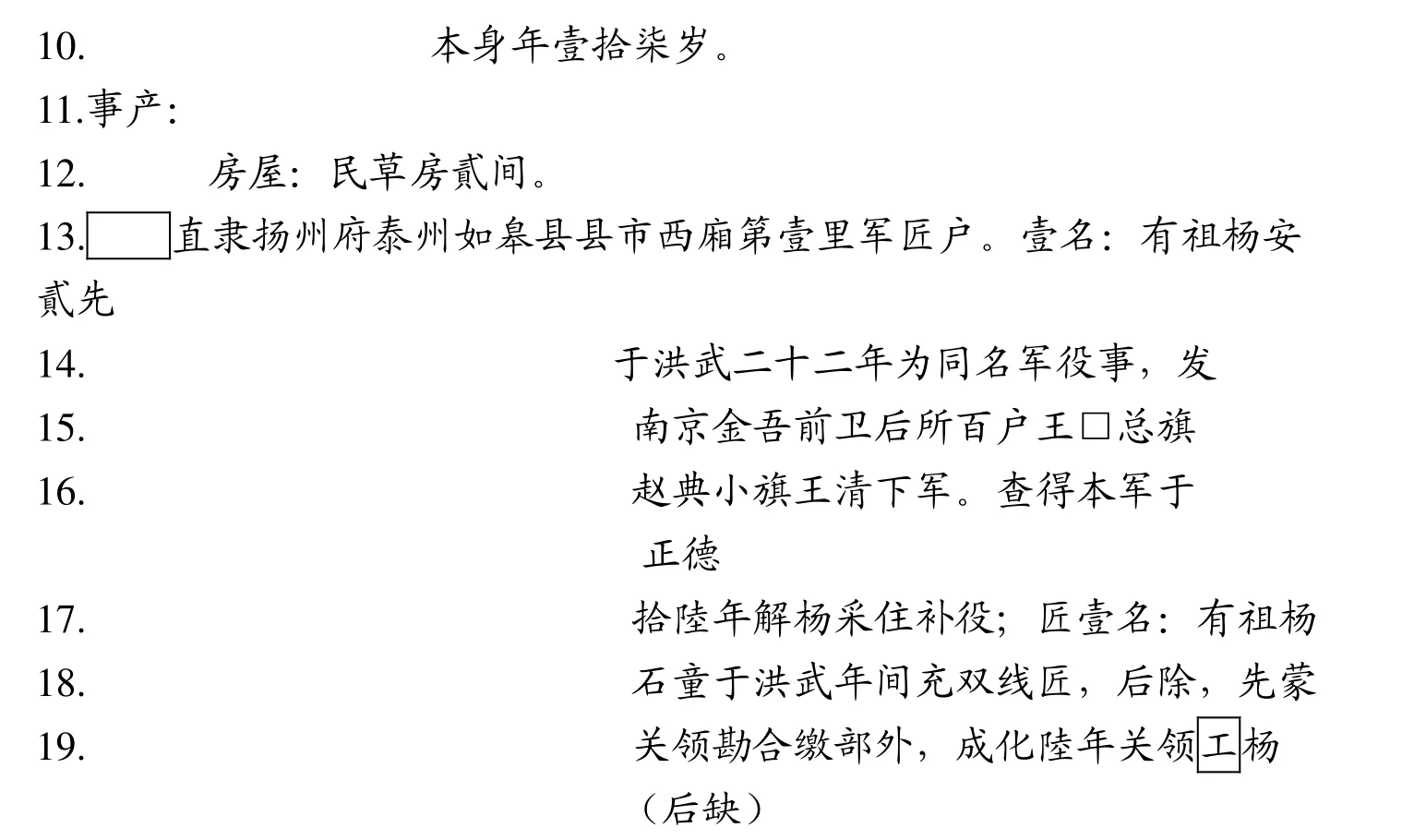

(三)军铸匠户刘览黄册文书说明

《韵学集成》第4册第37叶背载:

本件共存文字19行,与正面古籍文字成经纬状,前后均缺,上部略有遮挡,遗失其前一任户主姓名;下部完整。文书的文字较为浅淡模糊,且在书写中,笔画使用以及字体的大小、间距并不严谨规整,在正面古籍文字墨迹的遮挡下,部分文字难以准确识读。

此件为两户黄册残件,其中1至8行系1户,与《韵学集成》第3册第80叶背所载的与皮匠户韩诚同件的人户一样,仅留有部分事产信息,无法判断其详细户籍身份。9至19行系直隶扬州府泰州如皋县县市西厢第一图军铸匠户黄册残件,录有完整的户由信息和部分“旧管”之下的“人丁”信息,“充万历玖年甲首”一句,说明本件文书也是造于隆庆六年。本户前一任户主姓名缺失,新任户主姓名为刘览,有祖刘胜乙与刘福保二人。刘胜乙于洪武二十一年(1388)发平越卫杨老站充军,正德七年(1512)奉例告便,又为扬州卫收补,后有户丁刘全补役;刘福保为铸匠,永乐年间充军顺天府,应是军匠。

(四)军木匠户郝梓黄册文书说明

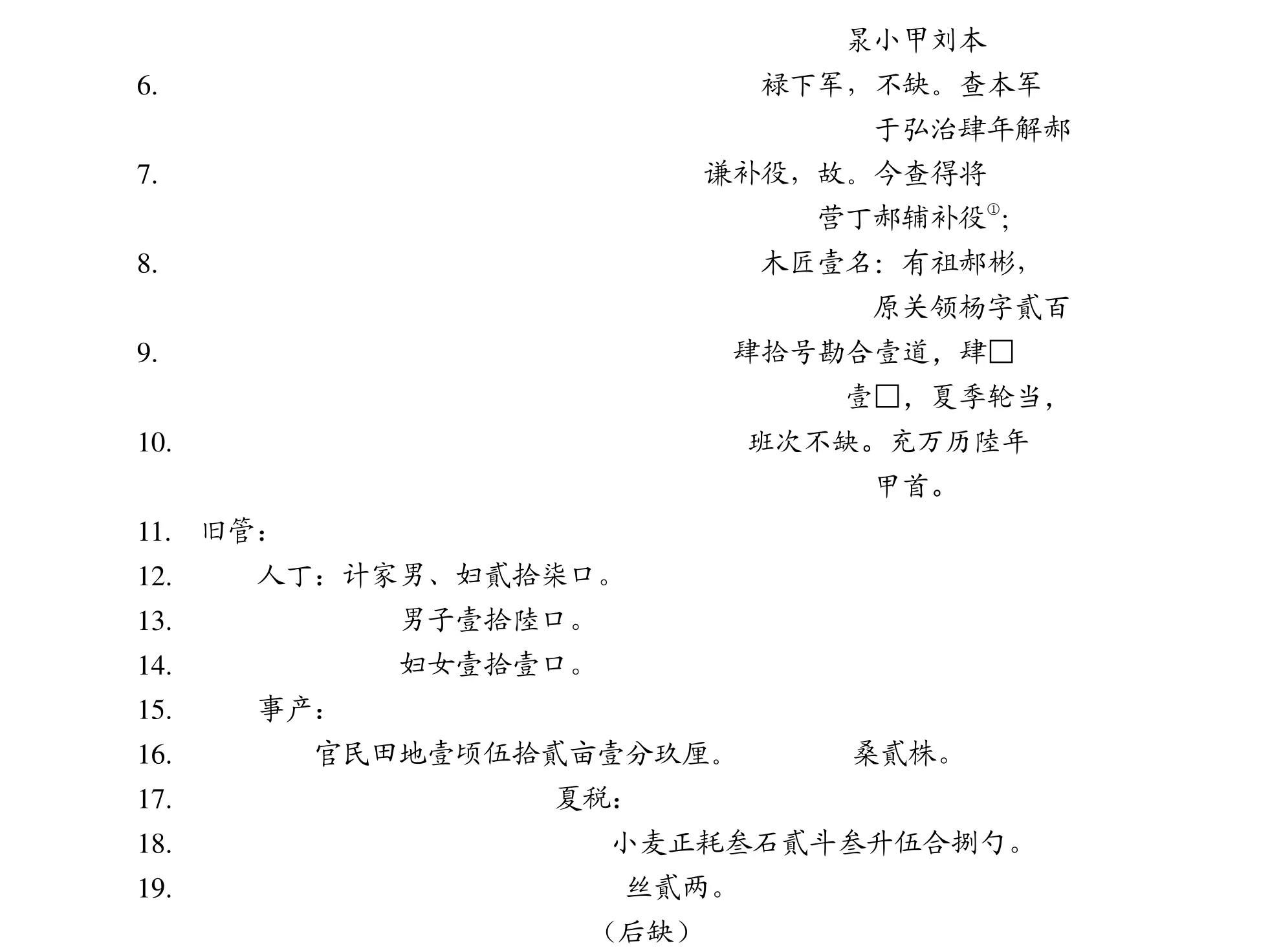

《直音篇》第1册第65叶背载:

本件文书共存文字19行,与正面古籍文字成经纬状,前后均缺,文书上部被古籍装订线遮挡,情况与《韵学集成》第4册第37叶背所载军铸匠户刘览相似,同样因此遗失了前一任户主的姓名;下部完整。本件文书的字体小且模糊,正面古籍文字较多,版面又遭墨迹污损,造成识别难度较大。

此件为两户黄册残件,其中1行系一户黄册事产信息的残余,2至19行系直隶扬州府泰州如皋县县市西厢第一图军木匠户黄册残件,载录有完整的户由信息和部分人丁、事产信息。“充万历陸年甲首”一句,说明本件文书同前面3件一样,同属隆庆六年所造黄册。已故前任户主姓名缺失,现任户主名为郝梓。“有祖充军匠贰名”。“军壹名”:郝英于洪武十八年(1385)“为积年害民事”充军“伍开卫新化亮寨”(“伍开卫”为“五开卫”之讹,五开卫为明代湖广都司下辖军卫),弘治四年(1491)有郝谦补役,后又有郝辅补役;“木匠壹名”:郝彬为领有勘合的夏季轮班木匠。

二、关于《韵学集成》等纸背黄册中所见匠户之役籍

上文已对纸背黄册中所见文书做了初步的识读与解释,其中涉及到较为丰富的历史信息,对此还须做出进一步的考证,以求还原纸背黄册中记载的户籍真相,体现这一珍贵历史文本的重要价值。

(一)关于军匠户杨某之役籍

首先,关于杨安贰的充军卫所“南京金吾前卫后所”。

金吾前卫为明代上直亲军卫之一,职责是“掌守皇城南面,巡警京城各门”[6]685。作为明代皇帝的侍卫部队,亲军卫在内部建置和职能方面与一般军卫有很大不同。除锦衣卫下设的南镇抚司拥有“兼理军匠”[6]680的权力之外,在其他亲军卫的职能中未见有与匠作活动以及相应的部门、官职相关的记载。各地卫所中的军匠皆隶属于军器局管理,在京军器局属工部,地方军器局属各布政司,工部所属军器局管理者为“大使一人,正九品”[7]1759,各布政司所属军器局管理者为“大使一人,从九品”[7]1839,皆非卫所编制下的百户。杨安贰明显并非隶属军器局,而是隶属于“百户——总旗——小旗”这一军队中的旗军系统。

综上所述,虽然黄册的户由中写明是“军匠户”,但杨安贰本人是军匠的可能性不大。由此我们有理由认为:军匠户杨某,有祖杨安贰,为服役于南京金吾前卫后所的旗军,其本人以及之后接补其军役的杨采住,都应为军籍。

其次,关于曾在洪武年间充任“双线匠”的杨石童。

“双线”一词,上可见于宋代文献中。宋末理学家林希逸所著《〈考工记〉解》一书中,在《考工记》原文“察其线欲其藏也”下有注解:“皮作,北人谓之双线,工藏者缝之而不露线也”[8]151,可确定“双线”是一种皮革的缝制工艺。

从黄册中可见,杨石童有“关领勘合”一道,所谓“勘合”,是一种用于校勘、对合的纸质文书,在元明时期广泛应用。工部发给轮班匠一道勘合,赴京解部应役之时可作为身份凭证,“置籍为勘合付之,至期齐至工部听拨”[9]2684,所以可知杨石童是轮班匠。

最后,关于杨石童匠籍被除豁的情况。

黄册中记载有“后除”一句,杨石童的匠籍应是被除豁。但具体时间与原因并未写明,之后另有“成化陸年”字样,下文缺佚,故不知又生何事。而从洪武某年被充为匠役,到成化六年(1470)的时间段内杨石童的匠籍曾有过被除豁的事实是可以确定的。

明代实行严格的“配户当差”的户役法,其中对于军户和匠户最为关注,如非特殊情况,绝不可能除豁匠籍。成化六年之前,共有3处史料涉及到匠籍的除豁问题。

其一,景泰七年五月景泰帝敕谕:

“一匠:后因工部奏准,将丁多之家分作二名或三、四名应当匠役者,及其从前未曾习晓匠艺,正统年间至今被人讎报在官,连年官司勾扰不能安生者,该部有司悉与明白查勘,三、四名者止当一匠,果系讎报者悉与除豁。”[10]5659-5660

其二,天顺元年正月英宗复位诏书:

“其各色轮班人匠,自景泰七年十二月终以前在逃及正班失班一体宽免……其有挟讎妄报并一户分作二、三户以上轮班当匠者,止当一匠,其余悉与除豁。”[10]5803

其三,天顺八年正月甲戌宪宗继位诏书:

“轮班人匠自天顺七年十二月终以前失班者,悉皆宽免,及有一户应当住坐又关勘合轮班,若有原领勘合二、三名以上者,止令一名轮班,其余悉与优免,正统年间以后有挟讎妄报并一户分作二、三户以上轮班当匠,有司曾经勘明者,止当一匠,余皆除豁,勘合缴部。”[11]16-17

我们可以总结出上引3条史料的共同点:关于轮班匠的优免除豁的对象,都是“一户分作二、三户以上轮班当匠者”和“未曾习晓匠艺”却被人“挟雠妄报”者。前者是对匠户中不符合情理的重役现象的宽恤,后者则是对匠役接补中出现的失误进行纠正。杨石童一房的匠役在接补上并无失误,其除豁原因便很有可能是第一种原因。明代为保证供役人数的稳定,严厉禁止军、匠人户的分户行为,这便会导致“丁多之家”被“分作二名或三、四名应当匠役”,出现多个房分承担籍役的现象。而具体到军匠户杨某户,除杨石童房承担的轮班双线匠役籍之外,另一个便是杨安贰的军籍。虽在应役内容上不同,但一户重役的问题是存在的,因此,杨石童的匠籍在某次降旨优免中被恩准除豁便是合理的。关于本户的重役问题,下文将详述。

(二)关于皮匠户韩贵之役籍

通过上文对军匠户杨某户杨石童房的查考,至此我们可以清晰地认定:韩贵先祖韩诚为领有勘合的轮班皮匠。其勘合字号书写清楚,为“杨字壹佰壹拾玖号”,与同叶“扬州府”之“扬”字,字形差异明显,可知没有混用的迹象,“杨字”勘合非特属“扬州府”之意。(万历)《大明会典》中记录的工部勘合字号只有“催促军需物料勾提囚匠”等杂项勘合这一种,其中扬州府被分到“德”字号[6]441-442。至于轮班匠所领工部勘合的字号细节,在传统文献中没有得到详细记载,纸背黄册中“杨字”号勘合的发现可以对此进行一定的补充。

该皮匠户黄册中,还有“春充收当”的细节记录。明代轮班匠,不论班次如何,每次正班供役时长皆为3个月。每次正班3个月,一年便有按4季划定的4班,韩诚为按季轮充的轮班匠更确凿无误。

(三)关于军铸匠户刘览之役籍

本户先祖刘胜乙的充军事由,因图版污损太过,信息不全难以辨识,憾不能论及。而充军卫所则写明是在平越卫杨老站。在弘治《贵州图经新志》、嘉靖《贵州通志》、万历《贵州通志》等地方志中,皆可发现杨老站为卫城东30里的一处驿站。

今日“驿”与“站”并称,并无明显不同,而在元代之前,仅以“驿”字表示今日“驿站”的含义,直到元代,为翻译“驿”的意思,产生了蒙古语音译词“站赤”,并逐渐可省称为“站”。明初,朱元璋矢志革除北虏风习,于是将通行的“站”改称“驿”。然而在明代的史籍文献中,仍可以见到有大量以“站”字为名的驿站存在,也正因如此,在明人著述中,经常将“驿”与“站”合称,相沿成习,“驿站”一词便逐渐成为日常用语。在(万历)《大明会典》中,虽然提供了一份年代可考的较为完整详细的驿站资料①申时行等撰:(万历)《大明会典》卷145《兵部二十八》、卷146《兵部二十九》,《续修四库全书》第791册,(上海:上海古籍出版社,1995)。,但在其中,并没有列出以“站”为名的驿站,但我们可以根据明代方志与文人著述中散见的资料还原出这一历史信息。

仅以平越卫的相关建置为例,便可以明显看出以“驿”为名和以“站”为名的两种驿站之间的区别,以及《大明会典》不载以“站”为名驿站的部分原因。平越卫下设有“平越驿”与“平越站”,二者皆以“平越”为名,在(弘治)《贵州图经新志》所附地图中,可以看到二者东西相隔,都位于卫城南,且与卫城的距离是一样的,证明所处位置并不是关键。在方志的编排上,平越驿属于“馆驿”条目之下,而平越站则与距卫城较远的杨老站、黄丝站一同被列于“公署”条目[12],虽然在后世的(嘉靖)《贵州通志》和(万历)《贵州通志》中,不再遵循这一体例,而是统一归入“公署”或“邮传”,但至少在弘治年间,编纂方志的人仍然很在意两者之间的区别;据(嘉靖)《贵州通志》的记载,平越驿备有“驿丞一员,吏一名”,而平越站有“管站百户一员”[13]312;(嘉靖)《贵州通志》与(万历)《贵州通志》中,关于供馆、驿马、铺陈等项目的赋役征收,都只提及平越驿等以“驿”为名的驿站,而在旗军人数上的清点,则只记载了平越站等处,如:“平越站,军四十六名;杨老站,军一百零六名;黄丝站,军五十名。”[14]263通过以上“平越驿”与“平越站”的比较,明显可以看到,“驿”的设置更加专职于邮传驿递的工作,是传统意义上的驿传机构,而“站”则与军卫的联系更加密切,通过军队中的“百户”进行管理,且拥有一定规模的驻军。此类驿站,便为“军站”,一般多设于边境地区与土司境内,与普通驿站相比,不仅侧重于军事情报的传送,还兼具军事警备的功能②另外需要注意的一点是:虽然大部分以“站”为名的驿站都是军站,但并非所有的军站都是以“站”为名的,比如在宁夏地区,灵州守御千户所的属城石沟城,有石沟驿一处,“原额甲军一百一十三名,百户一员领之”,另有石沟递运所,“原额旗军二百一十二名,百户一员领之”“驿、递俱隶宁夏卫”。参见(明)胡汝砺编,管律修:(嘉靖)《宁夏新志》卷三,宁夏史料丛刊,(银川:宁夏人民出版社,1982)。而在贵州地区的文献中,并没有发现类似情况,可见明代的驿递制度的实际情况要比史籍中的记载复杂得多,各地因环境与形势相异而多有不同。。王士性在《广志绛》中曾有描述:“贵竹卫所之军,与四川、云南皆役之为驿站舆夫。”[15]242(贵州地产竹,故明人多称其为“贵竹”)由于边疆地区布政使司行政系统的发展不及内地成熟,为了更好地对当地进行控制和治理,便需要倚重都司卫所军事系统的力量。因为军站的设置一般与军事机密有密切的联系,所以在《大明会典》中,平越卫下辖驿站只列有平越驿,一如明代军事卫所的信息也不曾详载于历史文献中,同样为了保密的需要,“平越站”“杨老站”等军站资料的缺失不载也就可以想见。透过黄册文书中明确载录的信息,不仅能验证历代方志、著述中信息的准确性,还能给我们提供一条研究线索:以可信度极高的文书记载为中心,进而综合诸多文献的记录,对传世文献的不足乃至错讹之处进行补正。面对(万历)《大明会典》等基本史籍的缺憾,这种研究方法是必要且可靠的。

此件黄册文书中写明,刘览之祖刘胜乙“充在杨老站百户鞏亨下军”。这就与前文所述于洪武二十二年(1389)充军南京金吾前卫后所某百户之下的杨安贰情况类似,二者皆出于“军匠户”之家,充军后,一在南京亲军卫百户之下,一在军站管站百户之下,观其充军地点,所应并不像是军匠职役。与杨安贰一样,我们应将刘胜乙视为服役于平越卫杨老站的军站旗军。

刘览户还有另一份役籍:“铸匠一名:有祖刘福保于永乐年间起取顺天府充军,当匠不缺。”①按:在这句话中,有一字因被纸面印刷墨迹遮盖而难以辨识,勉强识读为“旅”字,但却难以贯通上下文意(黄册文书以及其他明代典籍著作在提及“充军”一事时,并未发现使用“军旅”一词的迹象),故在此处只好存疑。可以清楚获悉:刘福保为在顺天府充军的住坐匠,且是军匠,只是所充卫所已无法获悉其详。

(四)关于军木匠户郝梓之役籍

本户先祖郝英的充军事由为“积年害民事”,时在洪武十八年(1385)。

《御制大诰》中有一条便为“积年民害逃回”[16],与“积年民害事”相关。而“积年民害官吏”与“积年害民事”仅是在语序上略有不同,所指的当是一类人、一类事。

《御制大诰·积年民害官吏逃回第五十五》全文为:

“积年民害官吏,有于任所拿到,有于本贯拿到。此等官吏,有发云南安置充军者,有发福建、两广、江东、直隶充军者,有修砌城垣二三年未完者。这等官吏,皆是平日酷害于民者,且如勾逃军,卖正军,解同姓。朝廷及当该上司,勾拿一切有罪之人,卖正身,解同姓。朝廷著追某人寄借赃钞,皆不于某人处正追,却于遍郡百姓处,一概科征代陪,就中克落入己,不下千万。其余生事科扰及民间词讼,以是作非,以非作是,出入人罪,冤枉下民,衔冤满地。其贪婪无厌,一时笔不能尽。此等之徒见在各处,军者军,工者工,安置者安置。设若潜地逃回,两邻亲戚即当速首,拿赴上司,毋得容隐在乡,以为民害。敢有容隐不首者,亦许四邻首。其容隐者同其罪而迁发之,以本家产业给赏其首者。”

如此看来,郝英虽然身在“军木匠户”中,但其本人却并非军匠,在因“积年害民事”获罪充军之前,应该是官吏身份,即非官员,也当是有一定职权、可以祸害乡里的胥吏(包括里长、耆老等乡里间的低级办事人员),充军五开卫之后便为一名旗军。军木匠户郝梓户中身具匠籍的则是另外一人。

郝梓户另有“木匠壹名”,即其祖郝彬。根据“关领杨字貳百肆拾号勘合壹道”一句,可以知晓郝彬为领有勘合的轮班木匠。与前文所涉皮匠户韩贵之祖韩诚“关杨字壹百壹拾玖号勘合壹道”相比,二人勘合同为“杨”字。韩诚与郝彬皆在扬州府泰州如皋县县市西厢第一图,可见轮班匠所用的“杨”字号工部勘合也是以工匠所在地域为标准进行划分的。韩诚的匠役为“肆年壹班,春充收当”,郝彬匠役记载中有缺字,写作:“肆□壹□,夏季轮当”,据此可进行对照补完,确定其为4年一班的夏季轮班木匠。

三、关于黄册文书中所见“一户多籍”问题

由以上的具体考证可以发现一个明显的问题:即除皮匠韩贵户之外,其他3份“军匠户”的户由中记载的先祖,所应役的并非全是军匠役籍。军匠户杨某,有祖杨安贰,为旗军;有祖杨石童,为轮班匠。军铸匠户刘览,有祖刘胜乙,为军站旗军;有祖刘福保,为军匠。军木匠户郝梓,有祖郝英,为旗军;有祖郝彬,为轮班匠。除刘览户中的刘福保确定为军匠之外,其他5位所应役的皆为军役或匠役。在同一户中,既有军籍,又有匠籍或军匠籍,这就使我们需要重新考虑“军匠户”一词在黄册文书中所表示的具体信息。实际上这正展现了明代户籍之中的“一户多籍”问题。

(一)明代户籍中的“一户多籍”问题概况

“一户多籍”是明代户籍制度在实施过程中难以避免的问题,但正是由于缺少相关实物史料的发现,使得这一问题一直以来缺乏关注。明代规定军户与匠户这类特殊役籍户不许分户,设若同一户中的不同房分,负担有两份甚至更多的役籍,在无法分户的情况下,便会出现重役现象。上引景泰至天顺年间的三份诏书皆有提及重役现象,如“丁多之家分作二名或三、四名应当匠役者”“一户分作二、三户以上轮班当匠者”“一户应当住坐又关勘合轮班”等等,皆为工匠职役范围内的重役现象。在军户中,也多有同样的现象出现,如早在洪武二十三年,便曾下旨“令天下卫所有一户充军二名者,免一名为民”[6]399,在其后的洪武二十六年、洪熙元年、宣德四年,直至明代中后期的隆庆六年都有类似旨令,可见有明一代,重役问题始终不断,也始终为统治者所关注。但无论是匠户还是军户的重役问题,在同一户中,所负的役籍或皆为匠籍,或皆为军籍,所以其与明确记载于黄册中的一户须同时负担军役、匠役或军匠役的情况并不完全相同。也可以说,“一户多籍”问题乃是须负担不同役籍的特殊重役问题。

在明代进士登科录和题名碑录等记载中,也可以见到一批所具役籍非常特殊的进士,也即已有诸多学者进行关注的“军灶籍”“军盐籍”①宁波市天一阁博物馆:《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》(宁波:宁波出版社,2016);屈万里:《明代登科录汇编》,“国立中央图书馆”藏本(台北:台湾学生书局,1969);李周望:《国朝历科题名碑录初集·附明洪武至崇祯各科》,北京图书馆古籍珍本丛刊(北京:北京图书馆出版社,1990);张岳等纂:(嘉靖)《惠安县志》卷七《课程·盐课》,天一阁藏明代方志选刊。。相关研究阐明,此类“一户多籍”或称“多籍宗族”现象的形成,与明初在东南沿海盐场等地进行垛集、抽籍的措施是分不开的。一方面,灶户经由垛集、抽籍而具备了军籍,另一方面,朝廷及地方官府却又不允许原籍出现空缺,如此同一户中便同时拥有军籍和灶籍。再加上为了减轻负担,民间私下采用户籍转移、分析等手段,使得户籍更为混乱,朝廷及地方官府也不得不承认现状。明代中叶以后,许多地方逐渐发展出宗族组织,更使得这种混乱规模扩大,宗族内部各房分之间以及宗族成员代际之间常常具有不同的役籍②饶伟新:《明代“军灶籍”考论》《“中央研究院历史语言研究所”集刊》,第85本第3分,2014;叶锦花:《明代多籍宗族的形成与赋役承担——以福建晋江沿海地区为例》,《史学月刊》,2014(11);叶锦花:《户籍制度与赋役需求及其规避》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2016(6);刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会》,(北京:中国人民大学出版社,2010)。。

两相比较,明代东南沿海地区的此种“多籍宗族”现象与本批黄册文书中体现出的“一户多籍”现象,确实颇有些相似之处。东南沿海地区因其特殊的地理环境与劳役状态,多是在“灶籍”的基础上再行叠加变乱而成的新的“混合户籍”,而黄册文书中体现的则是匠籍或军匠籍与军籍的叠加。另外,考虑到军匠户杨某之祖杨石童的轮班匠役籍曾有被除豁的记载,也能想到朝廷及地方官府对于此类“一户多籍”问题的态度并不像对待“军灶籍”那么严苛。究其原因,应是匠籍户的应役范围较广,不如灶籍户的劳役那般具有专门性、紧迫性,便使得官府有时会将其视同为一般性的重役问题,进行一定的优免。但在未得优免的户中,仍需负担两份不同的役籍,且在攒造黄册时,要将两份役籍的来源、接补都开列明白。

另外,高寿仙曾提出“明代户籍,可区分为基本户籍和次生户籍两大类”这一概念[17]。在《明史·食货志》中已对户籍的层级性有所概述:“凡户三等:曰民,曰军,曰匠。民有儒,有医,有阴阳。军有校尉,有力士,弓、铺兵。匠有厨役、裁缝、马船之类。濒海有盐灶。寺有僧,观有道士。毕以业著其籍。”[7]1878民籍、军籍、匠籍为最基本的户籍,儒籍、医籍、阴阳籍、校尉籍、力士籍等为从属其下的次生户籍。另外灶籍也属于基本户籍之列,如《后湖志》所述:“人有千门万户,总出于军、民、匠、灶之一籍。”[5]202高文中曾表述基本户籍的特点是“彼此之间不能兼容并存”,只可“在其上叠加次生户籍”,但“军灶籍”的存在已可证明这一说法并不够准确,该批黄册文书中体现出的“军匠户”的特点,又是关于这一问题的一个明证。也即基本户籍之间,同样存在复杂的叠加情况。正因为是基本户籍之一,灶籍和匠籍的重要性便使得官府不会因为灶户或匠户(军匠户)另外具备军籍,就轻易允许其舍弃原籍,由此便出现了“一户多籍”的问题。

相比于“军灶籍”的记载见于登科录和题名碑录等处,黄册文书中的记载无疑更具重要性。“军灶籍”的被允许存在,已可见朝廷及地方官府对户籍制度的权宜变通之处,而在黄册中出现的“一户多籍”问题,更表明这种权宜变通已经不得不应用在国家最基本的户籍文书中。

(二)关于黄册文书中军匠户的特殊性与“一户多籍”问题之关联

审看军匠户杨某、军铸匠户刘览、军木匠户郝梓,这3户的户由文字,观察其著录格式,揣摩其详细语意,更可以发现证明黄册文书中载具的是特殊“军匠户”的相关证据。

军匠户杨某:“……军匠户。壹名:有祖杨安貳……匠壹名:有祖杨石童……”。

军铸匠户刘览:“……军铸匠户,祖充军匠貳名。有祖刘胜乙……铸匠壹名:有祖刘福保……”。

军木匠户郝梓:“……军木匠户,有祖充军匠貳名。军壹名:有祖郝英……木匠壹名:有祖郝彬……”。

首先,我们应该认识到负责黄册书写的乡里中的所谓“造册书手”,并没有很高的文化水平,这从黄册文书中也可看出,讹写、缺字等造册的微小失误并不在少数。另外,黄册的著造格式仅在主要方面有严格规定,如“人丁、事产二者,其经也;旧管、新收、开除、实在四者,其纬也。”[5]1至于叙述文字的具体使用等细枝末节方面,并没有严格的限制,从而留给了造册书手们很大的发挥空间。比如在讲述本户先祖“充军匠二名”这一相同的事实时,刘览户与郝梓户相比,“祖”字之前便少了“有”字。另外,军匠户杨某的户头文字中写为“县市西厢第壹里”,其他3户同为“县市西厢”,却写作“第壹图”。“里”与“图”含义相同,“图即里也。不曰里而曰图者,以每里册籍首列一图,故名曰图。”[18]1256但称呼毕竟相异。以户由信息中透露出的甲首户排年已可知,4件文书的攒造时间皆为隆庆六年,也便不存在称呼的演变问题。在同一时间,攒造同一里(图)的黄册,竟使用不同的称呼,可见在此等细节上并无严格的规定,而且不同的造册书手都自有不同的行文习惯。

在杨某户的户由中,“军匠户”后便紧接“壹名”,如在此处连读,则文意不明,本户明明有杨安贰和杨石童两份役籍,不可说是“壹名”。联系下文“有祖杨石童”之前有“匠壹名”这一介绍语,可推断此处“壹名”前应缺一“军”字。如此一来,户由文字的含义便是:杨某户为“军匠户”,“军壹名”杨安贰;“匠壹名”杨石童。也即是说“军”“匠”二字分别代表一位先祖负担的役籍,此应为“军、匠户”,而非“军匠户”。

刘览户的户由中,“祖充军匠貳名”写得很明白,但文字上却比较随意。除了写作“祖充”而非其他户由中的“有祖充”之外,在“有祖刘胜乙”一句之前,也没有写明刘胜乙身份的介绍语。但我们已然考证明白,刘胜乙为应役于军站的旗军,那么此处如若增补完善,便可写为“军壹名”,正与后文“有祖刘福保”的介绍语“铸匠壹名”相对应。

郝梓户的户由信息最为明白,如果不按照上述思路来考虑分析的话,反倒显得可异。“有祖充军匠貳名”之后紧接“军壹名”,如果认为本户有军匠二名、军一名3份役籍,便无法解释后文只载录郝英与郝彬这二人的信息,黄册中缺失军籍或军匠籍这类重要役籍的信息不载,是不可能被允许的。所以,此处“军壹名”的合理解释便只能是指充军的郝英,而后文“木匠壹名”指的则是轮班匠郝彬。此处在黄册中的著录方式也很有特点:“今查得将营丁郝辅补役”一句之后,册页仍有空余未写,而是另起一行写“木匠壹名……”这也似乎表明郝彬的木匠籍役与前文郝英的军籍役应是并列关系。

综上分析,可以见到在这3户“军、匠户”中,皆有一祖身负军籍,另有一祖身负匠籍或军匠籍。在“一户多籍”问题下产生的此类由军籍与匠籍这两类特殊且重要的户籍的混合而形成的所谓“军、匠户”,单看名称,与普遍意义上的军匠户难以区分,但究其实质,便可认识到二者绝非同一概念。而在面对1户中混有军籍与匠籍或军匠籍多重役籍的复杂情况时,造册书手会在黄册的户头信息中,将其也写作“军匠户”,而接下来的详细阐述中,则将这种特殊“军、匠户”的多重役籍来源开列明白,从而让人明晰“军、匠户”的含义,以使其不至与一般军匠户混讹。由于其户内需要述明的役籍非止一份,所以其户由文字的字数也比一般匠户为多(如相比于皮匠户韩贵)。至于除这种“军、匠户”之外的一般军匠户的著录方式以及此番立论的合理性,还须有待黄册文书等相关史料的进一步发现。