血浆与红细胞不同比例输注对大量失血患者凝血功能及预后的影响

2020-04-10闫优萍

闫优萍

(驻马店市中心医院 输血科,河南 驻马店463000)

大量失血的发生多与急性创伤有关,是造成患者死亡的重要因素,而治疗大量失血患者的关键在于大量输血[1]。新鲜的冻血浆与红细胞悬液是大量输血的主要成分,但随着医疗水平不断发展,发现大量失血患者输注不同比例的冻血浆与红细胞悬液可能造成凝血因子稀释,不仅对患者凝血功能造成影响,还会对其预后存活率及生存质量造成影响[2]。因此,采取合理的输血方案十分关键。基于此,本研究主要探讨血浆与红细胞不同比例输注对大量失血患者凝血功能及预后的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取我院2017年2月至2019年1月期间收治的102例大量失血患者。纳入标准:①患者入院24 h内输注红细胞>10 U;②签署知情同意书。排除标准:①既往存在凝血功能障碍及血液系统疾病;②合并心、肝、肾等功能不全;③妊娠期或哺乳期女性。将其随机分为A、B、C组各34例。A组男20例,女14例;年龄20~72岁,平均 (46.13±4.26)岁。B组男19例,女15例;年龄21~70岁,平均 (45.92±4.19)岁。C组男21例,女13例;年龄22~71岁,平均(46.02±4.21)岁。三组的一般资料比较差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 方法所有患者入院后均行心电图、动脉压、中心静脉压、血氧饱和度等监测,并开通静脉通道,采用乳酸钠林格溶液等维持血容量,失血量≥1 L时输注新鲜冻血浆 (FFP)与红细胞悬液 (RBCs),A组 FFP∶RBCs比例为 1∶3,B组FFP∶RBCs比例为1∶2,C组FFP∶RBCs比例为1∶1。

1.3 观察指标对比三组的凝血功能、液制品使用情况及预后。①凝血功能:指标包括活化部分凝血酶原时间 (aPTT)、凝血酶原时间 (PT)及纤维蛋白原 (Fbg),于输血前及输血后3 d抽取患者2 mL空腹静脉血,采用sysmex-CA-7000凝血功能检测仪测定,正常范围:aPTT:25~37 s,PT:11~14 s,Fbg:2~4 g/L。②液制品使用情况:记录三组患者的FFP、RBCs、血小板及冷沉淀使用量。③预后:记录三组患者的住院时间、治愈率及病死率。

1.4 统计学方法采用SPSS 25.0统计软件处理数据,计数资料用百分比表示,行χ2检验;计量资料以±s表示,行t检验,多组间比较采用单因素方差分析检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 凝血功能输血前,三组的aPTT、PT、Fbg水平比较无统计学差异 (P>0.05)。输血后,三组aPTT、PT均延长,且A组>B组>C组 (P均<0.05);三组Fbg水平均降低,且C组>B组>A 组 (P均<0.05)。 见表 1。

表1 三组的凝血功能比较 (±s)

表1 三组的凝血功能比较 (±s)

注:与该组输血前比较,*P<0.05。

组别 n aPTT (s) PT (s) Fbg (g/L)输血前 输血后 输血前 输血后 输血前 输血后A 组 34 35.28±0.52 56.29±1.13* 12.19±0.94 19.16±1.12* 3.47±0.24 1.01±0.12*B 组 34 35.17±0.48 45.14±1.08* 12.25±0.97 15.34±1.07* 3.43±0.21 1.32±0.15*C 组 34 35.06±0.43 40.06±0.97* 12.08±0.89 14.15±1.03* 3.51±0.26 2.09±0.18*F 1.468 1863.921 0.257 181.355 0.661 259.742 P 0.235 0.000 0.774 0.000 0.519 0.000

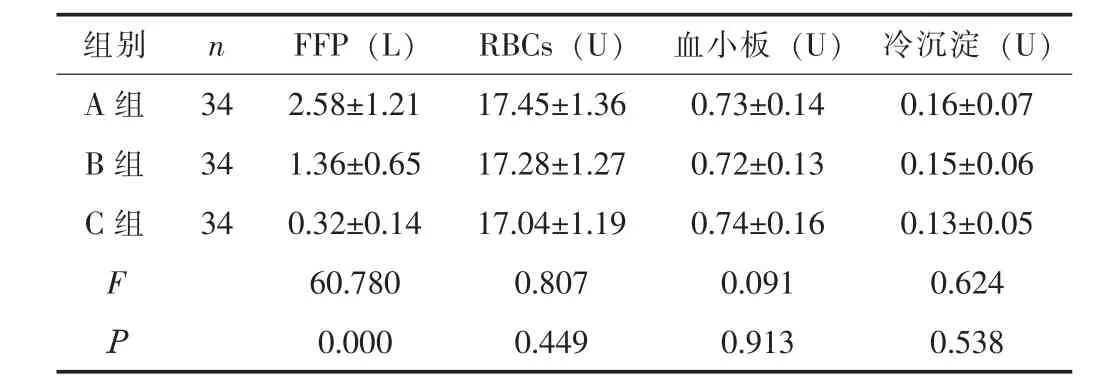

2.2 液制品使用情况FFP使用量:A组>B组>C组,差异有统计学意义 (P<0.05);三组的RBCs、血小板及冷沉淀使用量比较差异无统计学意义 (P>0.05)。见表2。

表2 三组的液制品使用情况比较 (±s)

表2 三组的液制品使用情况比较 (±s)

组别 n FFP (L) RBCs(U) 血小板 (U) 冷沉淀 (U)A 组 34 2.58±1.21 17.45±1.36 0.73±0.14 0.16±0.07 B 组 34 1.36±0.65 17.28±1.27 0.72±0.13 0.15±0.06 C 组 34 0.32±0.14 17.04±1.19 0.74±0.16 0.13±0.05 F 60.780 0.807 0.091 0.624 P 0.000 0.449 0.913 0.538

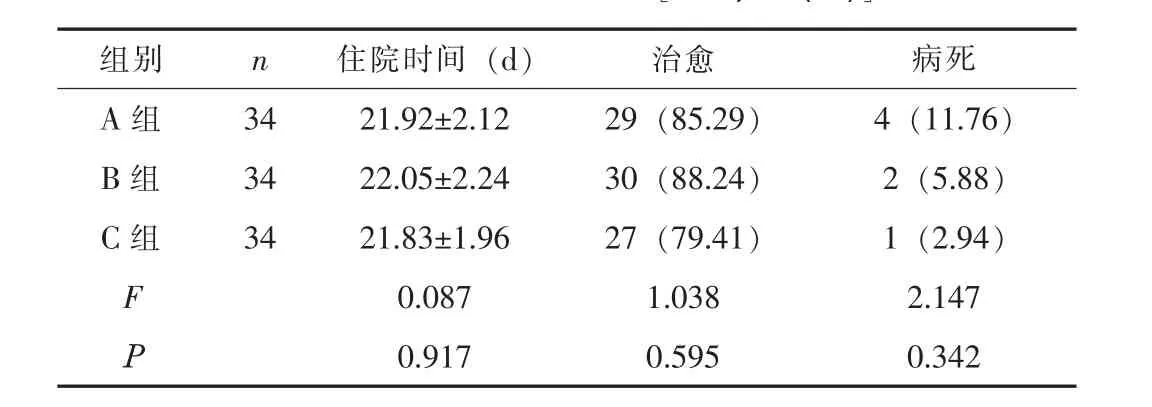

2.3 预后三组的住院时间、治愈率及病死率比较,差异无统计学意义 (P>0.05)。 见表3。

3 讨论

大量失血患者各脏器均处于缺氧状态,若不及时纠正脏器携氧量,将严重损伤脏器功能,而大量输血即为最重要的抢救措施,但短时间内大量输血在抢救患者生命的同时,还可能导致血液稀释,血容量降低,血小板减少,引发酸中毒、凝血功能障碍、 低体温症状,甚至造成患者死亡[3]。研究[4]表明,对于凝血功能正常的患者,红细胞与血浆的输注比例为1∶1.5时,利于预防凝血功能障碍的发生,可有效降低患者病死率。目前,我国对大量输血方案中红细胞与血浆的输注比例有一定要求,但最佳的输注比例仍不明确。

表3 三组的预后情况比较 [±s,n(%)]

表3 三组的预后情况比较 [±s,n(%)]

组别 n 住院时间 (d) 治愈 病死A组 34 21.92±2.12 29 (85.29) 4 (11.76)B组 34 22.05±2.24 30 (88.24) 2 (5.88)C组 34 21.83±1.96 27 (79.41) 1 (2.94)F 0.087 1.038 2.147 P 0.917 0.595 0.342

凝血功能障碍是创伤后大量失血患者最常见的并发症,其主要表现为aPTT、PT延长,Fbg降低,导致患者无法及时止血,威胁其生命安全[5]。FFP中含有稳定的凝血因子,多数患者输注后,凝血功能可有效改善[6]。本研究分别按照FFP∶RBCs比例1∶3、1∶2、1∶1为患者输血,结果显示发现,三组的aPTT、PT均延长,且A组>B组>C组;三组的Fbg水平均降低,且C组>B组>A组 (P均<0.05);FFP使用量:A组>B组>C组;三组的RBCs、血小板及冷沉淀使用量比较无明显差异,表明高比例 (1∶1)患者aPTT、PT、Fbg改善情况优于中比例 (1∶2)与低比例 (1∶3)患者,因此临床上对大量失血患者输血时,应将血浆与红细胞悬液比例控制于1∶1,并根据患者凝血功能等指标补充血小板、冷沉淀等血液成分,进而有效预防凝血功能障碍的发生[7]。本研究结果显示,三组的住院时间、治愈率及病死率比较无明显差异,表明血浆与红细胞不同比例输注对大量失血患者预后的影响相当。

综上所述,对大量失血患者进行输血时,可将血浆与红细胞的输注比例控制为1∶1,不仅有利于预防凝血功能障碍,且不会对患者预后造成严重影响。