Brunnstrom技术联合电针对脑卒中偏瘫患者的疗效观察

2020-04-10杨媛乐杨敏吴焕转李艺青

杨媛乐,杨敏,吴焕转,李艺青

(江门市人民医院,广东 江门529000)

脑卒中是神经内科常见的疾病,其中80%以上是急性脑卒中偏瘫患者,肌力减退、痉挛、协调能力损伤是其主要临床表现,恢复其偏瘫肢体的运动功能对于提高其生存质量具有重要的意义[1]。本研究旨在探讨Brunnstrom技术联合电针治疗脑卒中偏瘫患者的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2016年8月至2019年6月收治的92例脑卒中偏瘫患者作为研究对象。纳入标准:经MRI或CT证实为脑出血或脑梗死;首次发病,伴有偏瘫;发病时间超过48 h,生命体征尚平稳;患者家属签署知情同意书,自愿参与研究。排除合并严重心血管疾病、创伤性颅脑损伤、意识障碍、肢体残疾、恶性肿瘤等患者。以随机数字表法分为观察组和对照组各46例,观察组男29例,女17例;年龄51~74岁,平均年龄 (58.23±11.23)岁;病程1~6个月,平均病程 (1.56±0.79)个月;脑梗死30例,脑出血16例。对照组男30例,女16例;年龄50~74岁,平均年龄 (57.66±11.15)岁;病程1~6个月,平均病程 (1.63±0.74)个月;脑梗死31例,脑出血15例。两组患者的一般资料比较无统计学差异 (P>0.05),有可比性。

1.2 治疗方法对照组给予常规康复训练及电针治疗,康复训练主要包括关节活动度训练、床上训练、患侧上肢及手功能训练、下肢负重训练、躯干协调控制训练、骨盆恢复训练、重心转移训练以及立位平衡训练,连续治疗4周。电针治疗主穴选取足三里、手三里及外关,配穴的选取依据患者的疾病分期。材料:汉医牌一次性针灸针;设备:G6805-2A型电针治疗仪;治疗步骤:取仰卧位,常规消毒针刺主穴和配穴,设定参数,刺激频率4 Hz,疏密波,持续治疗30 min,5次/周,间隔2d,连续治疗4周。观察组在对照组基础上给予Brunnstrom技术治疗,上下肢均进行Ⅰ~Ⅵ阶段的康复训练。Ⅰ~Ⅲ阶段:上肢在首先降低Ⅲ阶段抑制性手法的屈肌肌张力基础上,训练抗阻划船,同时训练伸肌和屈肌,同样手训练也要降低Ⅲ阶段抑制性手法的屈肌肌张力,引导健侧肢体活动施加患侧阻力,促使其出现共同运动和联合反应,运用伸肌共同运动模式引导患侧肢体伸腕、抓握运动,下肢在首先降低Ⅲ阶段抑制性手法的屈肌肌张力基础上,训练其外展和内收的能力,同时训练伸肌和屈肌;Ⅳ~Ⅴ阶段:上肢训练前臂旋前和旋后,手训练分离运动,提高抓握、屈、伸的能力,下肢训练则加强步行训练;Ⅵ阶段:按照日常生活方式进行训练,30 min/次,7次/周,连续治疗4周。

1.3 观察指标①康复效果评价:显效:治疗后能够独立进行日常生活,偶尔需要家属的帮助;有效:治疗后在家属协助下能够进行日常生活;无效:治疗后症状无改善,生活完全不能自理。总有效率 =(显效例数 +有效例数)/总例数 ×100%。②Barthel指数[2]:采用Barthel量表对患者的日常生活能力进行评价,0~100分,100分表示患者基本日常生活活动功能良好,可自理,0分表示功能很差,无独立能力。③Fuel-Meyer运动功能[3]:评价患者上下肢的运动功能,上肢10项 (有无反射活动、协同运动的活动、反射亢进、腕稳定性、肘伸直及前屈30°时、手指、协调能力与速度)、下肢7项 (有无反射活动、屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴有协同运动的活动、脱离协同运动的活动、反射亢进、协调能力与速度),满分100分,得分越低提示患者肢体障碍越严重。

1.4 统计学分析采用SPSS 22.0软件处理数据,计量资料以±s表示,行t检验;计数资料以n(%)表示,行χ2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 康复效果观察组的总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表1。

表1 两组的康复效果比较 [n(%)]

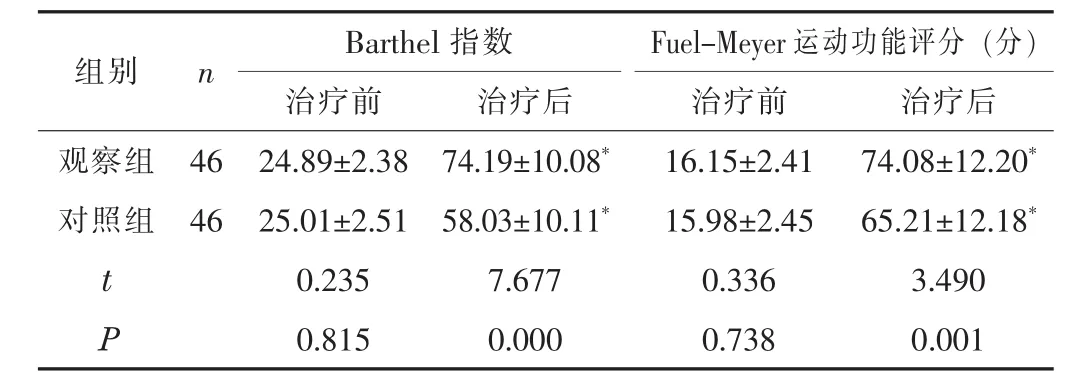

2.2 Barthel指数和Fuel-Meyer运动功能治疗前,两组的Barthel指数和Fuel-Meyer运动功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组的Barthel指数和 Fuel-Meyer运动功能评分显著高于对照组 (P<0.05)。见表2。

表2 两组的Barthel指数和Fuel-Meyer运动功能比较 (±s)

表2 两组的Barthel指数和Fuel-Meyer运动功能比较 (±s)

注:与该组治疗前比较,*P<0.05。

组别 n Barthel指数 Fuel-Meyer运动功能评分 (分)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 46 24.89±2.38 74.19±10.08* 16.15±2.41 74.08±12.20*对照组 46 25.01±2.51 58.03±10.11* 15.98±2.45 65.21±12.18*t 0.235 7.677 0.336 3.490 P 0.815 0.000 0.738 0.001

2.3 不良反应两组患者治疗期间均未出现严重的并发症,治疗安全性较高。

3 讨论

脑梗死/脑出血通常发病突然,往往事先毫无征兆,在极短时间内局灶性神经体征迅速达到巅峰,对意识无显著影响。偏瘫是脑卒中的常见后遗症,也是导致患者死亡的主要原因。脑梗死偏瘫康复可运用临床治疗、促通技术、运动再学习技术,促进患者正确运动模式的建立,强化速度、力量及自主运动功能的训练[4],尽可能恢复损伤的神经,改善其运动功能。

电针是临床上治疗脑卒中偏瘫患者的常用方法,其作用机制为刺进肌肉的云顶点,引发伸屈肌的运动,协同改善脑卒中后的脑电活动,正向影响肢体的血流速度,利用电刺激传入神经元、中间神经元,使冲动释放和神经反射作用增强,改善肌肉的灵活性和协调性,且电针对于改善脑组织循环、吸收出血灶、建立侧支循环调节作用显著,可改善拮抗肌群的肌张力,取足三里、手三里及外关均具有刺激伸肌的作用,改善肌张力和肌力,恢复其运动功能,但研究[5]表明,仅采用电针治疗脑卒中偏瘫患者的临床疗效仍不理想,难以达到预期效果。

Brunnstrom技术是一种促通技术,19世纪70年代由瑞典Signe Brunnstrom创建的针对恢复中枢神经损伤后运动障碍的临床治疗手段[6]。中枢性瘫痪的主要原因是运动模式异常,本研究采用Brunnstrom技术,结合中枢平衡反应、反射调节机体肌肉的张力,刺激机体产生紧张性的反射,改善肢体运动,刺激共同运动、联合反应等机制恢复运动模式,其特点是在脑卒中后偏瘫恢复的各时期均可利用运动模式刺激反应运动,患者可观察到瘫痪肢体的运动,提高患者康复的欲望,更加积极参与运动。Brunnstrom技术主要强调的是缓慢、逐步恢复,逐渐性恢复其运动模式,整合新的中枢神经系统,最终促使患者达到独立运动的目的。本研究显示,Brunnstrom技术联合电针治疗的患者临床疗效显著提高,Barthel指数、Fuel-Meyer运动功能评分显著提高 (P均<0.05),表明Brunnstrom技术联合电针治疗脑卒中偏瘫可显著提高临床疗效,提高肢体运动功能和生活能力,改善其生命质量。

综上所述,Brunnstrom技术联合电针治疗脑卒中偏瘫患者可显著提高临床疗效、肢体运动功能和生活能力,改善其生命质量,值得临床推广。