孕期凝血功能参考区间指导建立对静脉栓塞及产后出血的干预作用分析

2020-04-10陈娟陈娅平李萍

陈娟,陈娅平,李萍

(广东省深圳市龙华区中心医院 产科,广东 深圳 518110)

孕期女性普遍存在高凝状态、血管损伤以及静脉瘀滞等特殊生理改变,因此发生静脉栓塞的几率较高,高出同年龄段非孕期女性的3~4 倍,已成为导致孕妇死亡的重要原因之一[1]。孕期凝血因子以及纤维蛋白原(fibrinogen, FIB)水平的增加,抗凝与纤溶系统减弱,引起血液呈高凝状态,而这一生理改变为产后的快速止血提供了物质基础,但极易引起弥散性血管内凝血,进一步导致产后出血的发生,最终对产妇生命健康安全造成极大的威胁[2-3]。且有相关研究报道指出,产后出血是导致我国孕妇死亡的首位原因,已引起广泛关注[4]。因此,如何有效早期预测静脉栓塞以及产后出血显得尤为重要,亦是目前妇产科医务人员及孕妇共同关注的热点。由于妊娠期女性处于高凝状态,从而使得其无法按照正常人群凝血指标的参考区间,加之妊娠期的凝血级联反应呈渐进性趋势[5]。因此临床工作中应针对不同孕期建立相应的参考区间。鉴于此,本文通过研究孕期凝血功能参考区间指导建立对静脉栓塞及产后出血的干预作用,以期为临床治疗提供数据支持,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入 2017 年4 月至2019 年4 月于本院接受规律产检及分娩的孕妇720 例作为研究对象。纳入标准[6]:①所有纳入对象均为单胎妊娠;②年龄≥18 周岁;③不伴有孕期合并症或并发症。排除标准:①孕前或孕期合并高血压、糖尿病、心血管疾病者;②有出凝血性疾病史或家族史者;③肝、肾等重要脏器发生病变者;④合并免疫性疾病或恶性肿瘤者;⑤入院前3 个月内接受过抗凝药物治疗者;⑥交流沟通障碍或伴有精神疾病者。年龄22~38 岁,平均(27.34±2.39)岁;初产妇 388 例,经产妇332 例。另选同期于本院接受体检的健康非孕妇100 例作为健康非孕组。年龄21~37 岁,平均(27.10±2.41)岁。再取10 例静脉栓塞孕妇以及80 例产后出血产妇进行研究。其中静脉栓塞孕妇年龄22~39 岁,平均(27.55±2.10)岁。产后出血产妇年龄 21~38 岁,平均(27.34±2.04)岁。各组上述指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),可比性较佳。本研究已获得纳入对象同意,并得到医院伦理委员会批准。

1.2 研究方法

①凝血功能相关指标水平检测:分别采集所有受试者清晨空腹状态下静脉血3 mL,以3 000 r/min离心10 min,采用SYSMEX 凝血仪进行检测,检测指标囊括FIB、D-二聚体、血小板计数(blood platelet, PLT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)、凝血酶原时间(prothrombin time, PT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)。②分组方式:将所有孕妇按照妊娠周期分成孕早期组(<12 周)、孕中期组(12~28 周)、孕晚期组(>28 周)。

1.3 观察指标

对比各组凝血功能相关指标水平,分析不同孕期凝血功能相关指标水平的参考区间、孕妇静脉栓塞发生与不同孕期D-二聚体水平的关系、孕妇产后出血发生与不同孕期D-二聚体水平的关系以及D-二聚体水平对静脉栓塞及产后出血预测价值的ROC 曲线。

1.4 统计学方法

数据分析用SPSS 20.0 软件检测完成,且以百分率(%)进行计数数据的表示,实施χ2检验。以均数±标准差()进行计量数据的表示,实施t检验。通过ROC 曲线分析D-二聚体水平在静脉栓塞及产后出血的诊断价值。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组凝血功能相关指标水平对比

孕早期、孕中期、孕晚期组FIB、D-二聚体水平均高于健康非孕组,而PLT、APTT、TT 水平均低于健康非孕组(均P<0.05)。见表1。

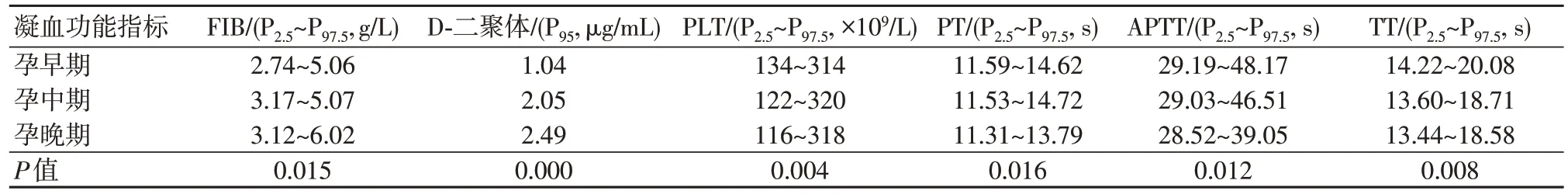

2.2 不同孕期凝血功能相关指标水平的参考区间

孕早期 FIB、D-二聚体、PLT、PT、APTT、TT 的参考区间分别为 2.74~5.06 g/L、1.04 μg/mL、134~314×109/L、11.59~14.62s、29.19~48.17s、14.22~20.08 s;孕中期上述各项凝血功能相关指标的参考区间分别为 3.17~5.07 g/L、2.05 μg/mL、122~320×109/L、11.53~14.72s、29.03~46.51s、13.60~18.71 s;孕晚期上述各项凝血功能相关指标的参考区间分别为3.12~6.02 g/L、2.49 μg/mL、116~318×109/L、11.31~13.79s、28.52~39.05s、13.44~18.58 s。见表2。

表1 各组凝血功能相关指标水平对比 ()

表1 各组凝血功能相关指标水平对比 ()

注:1)与健康非孕组相比,P<0.05;2)与孕早期组相比,P<0.05;3)与孕中期组相比,P<0.05。

组别孕早期组孕中期组孕晚期组健康非孕组TT/s 16.48±1.591)16.01±1.121)15.83±1.201)17.51±1.07 FIB/(g/L)4.02±0.721)4.18±0.661)4.59±0.741)2.81±0.44 D-二聚体/(μg/mL)0.37±0.321)0.89±0.621)2)1.24±0.831)2)3)0.11±0.21 PLT(×109/L)237.32±46.281)231.04±48.371)227.15±53.291)239.74±29.85 PT/s 13.01±1.12 12.88±2.19 12.34±0.58 13.05±0.52 APTT/s 35.37±4.231)33.79±4.201)32.88±1.661)37.18±3.01

表2 不同孕期凝血功能相关指标水平的参考区间

2.3 孕妇静脉栓塞发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析

静脉栓塞孕妇孕早期、孕中期、孕晚期D-二聚体水平均高于正常孕妇(均P<0.05)。见表3。

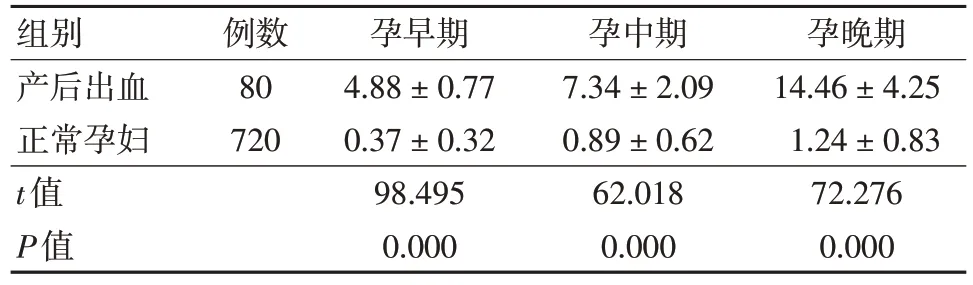

2.4 孕妇产后出血发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析

产后出血孕妇孕早期、孕中期、孕晚期D-二聚体水平均高于正常孕妇(均P<0.05)。见表4。

2.5 D-二聚体水平对静脉栓塞及产后出血预测价值的ROC曲线分析

经ROC 曲线分析可得:D-二聚体水平预测静脉栓塞的曲线下面积、敏感性、特异性分别为0.851、0.90、0.81;而预测产后出血的曲线下面积、敏感性、特异性分别为0.833、0.88、0.79。

表3 孕妇静脉栓塞发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析 (,μg/mL)

表3 孕妇静脉栓塞发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析 (,μg/mL)

组别静脉栓塞正常孕妇t值P值例数10 720孕早期2.94±0.76 0.37±0.32 24.529 0.000孕中期6.29±2.11 0.89±0.62 25.722 0.000孕晚期16.32±4.32 1.24±0.83 49.616 0.000

表4 孕妇产后出血发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析 (,μg/mL)

表4 孕妇产后出血发生与不同孕期D-二聚体水平的关系分析 (,μg/mL)

组别产后出血正常孕妇t值P值例数80 720孕早期4.88±0.77 0.37±0.32 98.495 0.000孕中期7.34±2.09 0.89±0.62 62.018 0.000孕晚期14.46±4.25 1.24±0.83 72.276 0.000

3 讨论

D-二聚体主要是由纤维蛋白单体通过活化因子Ⅻ交联后,再通过纤溶酶水解生成的特异性降解产物之一,属于临床上广泛用以反映继发性纤溶状态的分子标志物之一,亦是明确机体内有无血栓形成与继发性纤溶的敏感指标,其水平的升高可作为体内高凝状态以及纤溶亢进的标志[7-9]。孕期女性D-二聚体相较正常人群较高,且随着孕周的增加可呈阶梯式升高,产后可高达正常水平的10 倍[10-11]。迄今为止,关于孕期D-二聚体水平尚未完全统一,临床医师针对D-二聚体水平的态度亦存在明显差异。部分医师惧怕血栓性疾病,部分医师则熟视无睹,前者可能引起治疗过度,而后者可能导致治疗延误的发生[12-13]。目前,临床上D-二聚体以及相关凝血功能指标的参考区间仅针对健康非孕人群,这导致了各项凝血功能指标于孕期女性中的应用受到一定的限制[14-15]。且目前关于建立孕期凝血功能指标水平参考区间的研究报道并不多见,具有较高的临床研究价值。

本文结果发现,孕早期、孕中期、孕晚期组FIB、D-二聚体水平均高于健康非孕组,而PLT、APTT、TT 水平均低于健康非孕组(均P<0.05)。这与既往研究高度一致[16-17],分析原因,可能与妊娠期女性的凝血系统增强,抗凝与纤溶系统减弱有关,从而使得孕妇处于高凝状态,进一步引起上述各项凝血功能指标水平的变化。同时,本结果亦提示了妊娠期的凝血功能标准无法按照非孕人群的参考范围,否则可能出现较高的假阳性结果,进一步不利于对孕妇凝血功能的评价。此外,本研究分析获取的孕期各项凝血功能指标水平变化趋势和大部分文献报道结果相符,但参考区间上下限的具体数值仍存在一定的差异。如国外学者GONG 等[18]的横断面研究发现孕早期FIB、D-二聚体、PT、APTT、TT 参考区间为:1.98~4.13g/L、1.67 μg/mL、11.40~14.07 s、29.97~44.69 s、4.92~19.03 s;孕中期上述各项凝血功能相关指标的参考区间分别为 2.63~5.19 g/L、2.81 μg/mL、9.98~12.84 s、28.53~40.70 s、13.51~19.82 s;孕晚期上述各项凝血功能相关指标的参考区间分别为2.80~5.56 g/L、27.08 μg/mL、9.48~12.58 s、28.61~40.80 s、14.10~19.61 s。而导致上述差异的原因可能和地域不同以及测定方式不一有关。另外,静脉栓塞及产后出血孕妇的孕早期、孕中期、孕晚期D-二聚体水平均高于正常孕妇(均P<0.05)。且经ROC 曲线分析可得:D-二聚体水平预测静脉栓塞及产后出血的价值较高。这在樊凤娇等[19-20]的研究报道中得以证实:D-二聚体为2.65 μg/mL 对产后出血具有预测价值,而静脉栓塞发生例数较少,尚且需长期、多中心研究建立排除静脉栓塞的临界值。

综上所述,D-二聚体对于静脉栓塞具有一定的预警作用,但因病例不足,研究结果可能存在一定的偏颇,需进行大样本的研究,从而为临床早期预测静脉栓塞提供可靠数据。此外,D-二聚体对产后出血具有较高的预测价值,可作为早期预测产后出血的有效指标之一。