磁共振弥散加权成像在不同纤维化程度乙型肝炎患者的诊断及与血清肝纤维化指标相关性分析

2020-04-10陈立春王宇峰梁丽梅黄春玉

陈立春,王宇峰,梁丽梅,黄春玉

(中山大学附属第三医院粤东医院 放射科,广东 梅州 514700)

乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)是一个全球性的公共卫生问题,随着乙肝疫苗的普及,新生儿乙型肝炎表面抗原感染率显著降低,但全国约有 9 300 万 HBV 感染者[1]。HBV 在肝细胞中进行传播,病程迁延不愈从而形成慢性乙肝继而导致肝纤维化的发生,肝纤维化会逐渐进展为肝硬化,这是一个动态的过程[2]。肝硬化患者需要大量的医疗资源,在生活、心理方面均会受到严重影响,且3%~6%的病人易发生肝细胞肝癌,致死率非常高。因此早期诊断肝纤维化并正确评估其严重程度对选择是否进行药物治疗具有重要的临床意义。

目前肝纤维化常见检测方法有:病理组织学、影像学、血清肝纤维化四项[3]。血清肝纤维化四项检测于我国基层医院均可开展,普及性较高。磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)技术是一种无创性且非操作者依赖性的检查方式,但常规成像对肝纤维化的评估能力有限,不能用于诊断及随访[4]。弥散加权成像(diffiisionweighted imaging,DWI)可以反映微观水分子的扩散运动,通过表观弥散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)的方法量化肝纤维化进展的病理变化[5]。本研究收集82 例慢性乙型肝炎肝纤维化患者和30 例未发生肝纤维化患者,探讨磁共振弥散加权成像(magnetic resonance-diffiision-weighted imaging,MR-DWI)诊断与血清肝纤维化四项指标水平的相关性,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 临床资料

本研究收集自 2017 年 5 月至 2019 年5 月就诊的112 例的慢性乙型肝炎患者。其中82 例肝纤维化患者作为研究组,男40 例,女42 例;年龄25~74 岁,平均 (51.2±22.3) 岁;病程 8~20 年,平均(14.2±6.1)年。纳入标准:乙肝表面抗原阳性;肝穿刺病理证实为肝纤维化患者或临床指标诊断;无MRI 禁忌证。排除标准:存在磁共振检查禁忌症;肝右叶有手术史;肝内有较大占位性病变(不包括较小的囊肿和血管瘤)。30 例未发生肝纤维化患者(S0 期)纳入对照组,男13 例,女17 例,年龄24~72 岁,平均(49.5±22.1)岁;病程5~7 年,平均(6.3±1.4)年。本研究通过医院伦理委员会审批,所有患者均对本研究内容知情并同意参与。

82 例肝纤维化患者根据Scheuer 分级标准[2-3]分为:S1 期患者20 例(汇管区及局限窦周未出现纤维化),男10 例,女10 例,平均年龄(50.8±21.6)岁,平均病程(13.5±6.0)年;S2 期患者25 例(汇管区周围出现明显纤维化,或纤维间隔形成小叶结构),男12 例,女13 例,平均年龄(50.3±21.2)岁,平均病程(13.6±6.0)年;S3 期患者25 例(纤维间隔大量形成,同时伴随有小叶结构紊乱,未出现肝硬化)男12 例,女13 例,平均年龄(51.3±22.4) 岁,平均病程(14.0±6.1)年;S4 期患者12 例(早期肝硬化表现)男6例,女6 例,平均年龄(51.4±22.3)岁,平均病程(14.4±6.2)年。四组男女比例、平均年龄及平均病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 血清指标测定 每组测定患者血清肝纤维化四项指标:血清透明质酸(hyaluronic acid,HA)、层黏蛋白(laminin, LN)、Ⅲ型前胶原(procollagen type III, PCIII)和Ⅳ型胶原(collagen IV,CIV)。采用酶促化学发光免疫分析方法检测。1.2.2 常规MRI 检查 采用GE 公司Signa Excite I双梯度超导型1.5 T 临床医用磁共振仪,梯度场强30 mT/m,梯度切换率150 mT/ms。应用TORSOPA线圈8 通道相控阵体部线圈。常规扫描序列包括轴位T1WI 正反相位,轴位T2WI 加脂肪抑制序列,冠状面T2WI 序列。扫描前患者禁食禁饮4~6 h[6]。

1.2.3 扩散加权成像 常规MRI 检查之后,同时行磁共振扩散加权成像,具体参数:EPI/DIFF/Asset 采集,矩阵128×128,NEX 为2,扫描视野(field of view,FOV)=300 mm×430 mm,TR=3 000 ms,b=0、 200、 400、 800 s/mm2, 带 宽 (bandwidth,BW)=166.67 Hz,Direction=ALL。

1.2.4 图像后处理 采用MATLAB R2016b 处理软件,由2 名具有5 年腹部诊断经验的放射科医师经培训后,分别勾画弹性图及ADC 图感兴趣区(region of interest,ROI),每名观察者选取弹性图与ADC 图相对应的2 个肝右叶实质区域,尽量避开较大的血管,ROI 面积约2 cm2,所得均值即为相应肝脏弹性值及ADC 值。

1.3 评价标准

血清肝纤维化四项正常值:HA<110 ng/mL、LN<13 ng/mL、Ⅲ型前胶原氨基端肽(procollagen III N-terminal peptide, PIII NP) <12 ng/mL、 CIV<7.5 ng/mL。b 值为 200 s/mm2、400 s/mm2和 800 s/mm2时,患者需屏气16 s。上述检查图像经相应图像分析软件予以处理,并计算肝脏组织的ADC 值。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件分析处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用t检验。相关性分析采用Pearson 进行分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

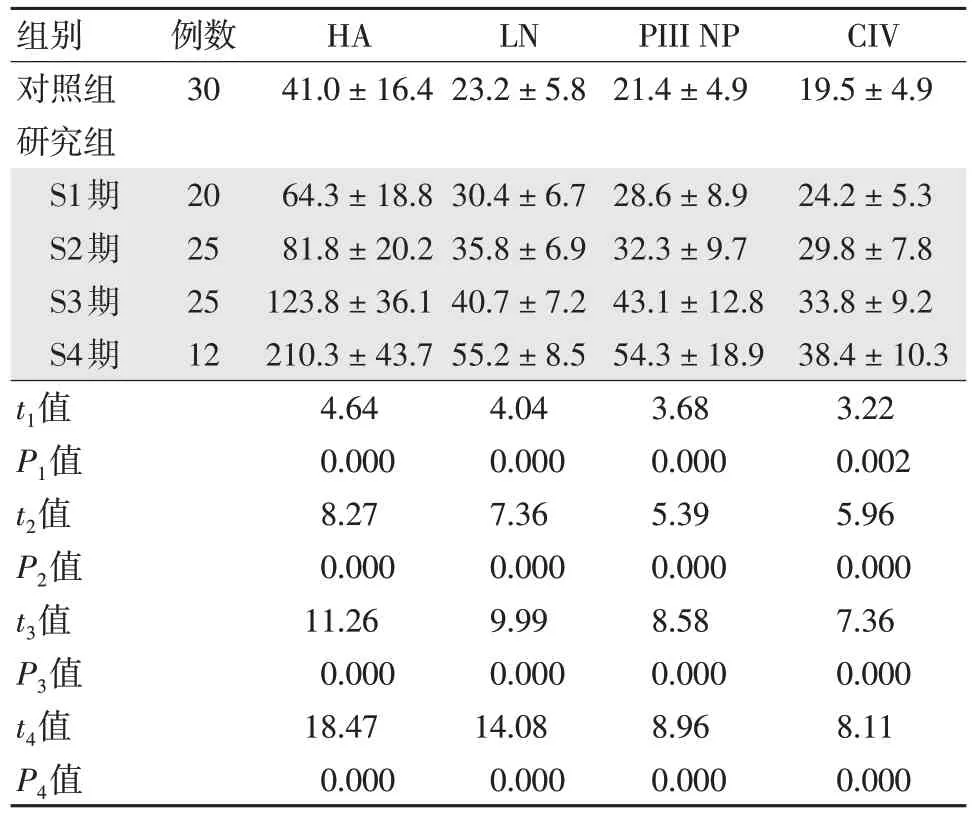

2.1 不同纤维化程度的血清指标比较

与对照组相比,各纤维化分期患者血清肝纤维化四项指标差异有统计学意义(P<0.05),且随着纤维化程度升高,各指标水平也随之升高。见表1。

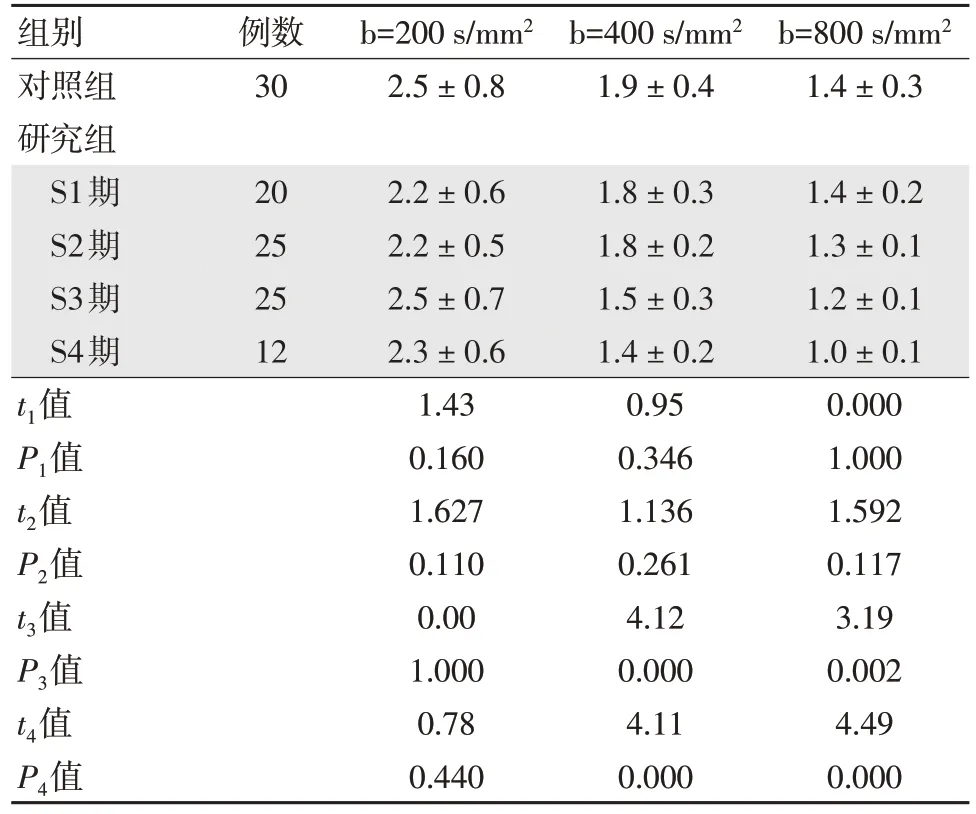

2.2 不同纤维化程度的ADC值分析

当b 值为200 s/mm2时,纤维化患者与非纤维化患者ADC 值差异无统计学意义(P>0.05);当b值 为 400 s/mm2、 800 s/mm2时 , S3、 S4 期 患 者ADC 值显著低于对照组,且800 s/mm2时效果更好,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 不同纤维化程度的血清指标 (,ng/mL)

表1 不同纤维化程度的血清指标 (,ng/mL)

组别对照组研究组S1期S2期S3期S4期t1值P1值t2值P2值t3值P3值t4值P4值例数30 HA 41.0±16.4 LN 23.2±5.8 PIII NP 21.4±4.9 CIV 19.5±4.9 20 25 25 12 64.3±18.8 81.8±20.2 123.8±36.1 210.3±43.7 4.64 0.000 8.27 0.000 11.26 0.000 18.47 0.000 30.4±6.7 35.8±6.9 40.7±7.2 55.2±8.5 4.04 0.000 7.36 0.000 9.99 0.000 14.08 0.000 28.6±8.9 32.3±9.7 43.1±12.8 54.3±18.9 3.68 0.000 5.39 0.000 8.58 0.000 8.96 0.000 24.2±5.3 29.8±7.8 33.8±9.2 38.4±10.3 3.22 0.002 5.96 0.000 7.36 0.000 8.11 0.000

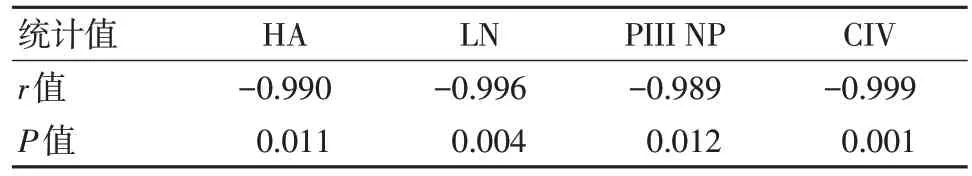

2.3 各分期患者ADC值与血清肝纤维化四项相关性分析

肝纤维化患者血清肝纤维化四项指标与ADC值均具有相关性,且CIV 测定值与ADC 值相关性最高,PIII NP 测定值与ADC 值相关性最低。见表3。

表2 不同纤维化程度的ADC 值 (,ng/mL)

表2 不同纤维化程度的ADC 值 (,ng/mL)

组别对照组研究组S1期S2期S3期S4期t1值P1值t2值P2值t3值P3值t4值P4值例数30 b=200 s/mm2 2.5±0.8 b=400 s/mm2 1.9±0.4 b=800 s/mm2 1.4±0.3 20 25 25 12 2.2±0.6 2.2±0.5 2.5±0.7 2.3±0.6 1.43 0.160 1.627 0.110 0.00 1.000 0.78 0.440 1.8±0.3 1.8±0.2 1.5±0.3 1.4±0.2 0.95 0.346 1.136 0.261 4.12 0.000 4.11 0.000 1.4±0.2 1.3±0.1 1.2±0.1 1.0±0.1 0.000 1.000 1.592 0.117 3.19 0.002 4.49 0.000

表3 ADC 值与血清肝纤维化四项相关性分析

3 讨论

3.1 慢性乙型肝炎患者肝纤维化现状分析

肝脏是人体最大的消化器官,肝硬化时肝脏组织损伤较严重,可影响正常的合成代谢以及机体正常生理功能。肝硬化患者大多从早期肝纤维化发展而来,引起肝纤维化的病因有很多,我国以病毒性肝炎为主,其中HBV 感染是最重要的病因。肝纤维化是各种病因所致的慢性肝病发展为肝硬化的可逆且必经的阶段,当慢性肝病患者处于肝纤维化早期阶段时(S0~S2 期),通过临床及早治疗是较易逆转的,一旦肝纤维化发展到晚期阶段(S3~S4 期)时则不易逆转[7]。早期肝纤维化通过药物治疗,可以延缓发病进程,但若不及时治疗,将发展成肝硬化,而肝硬化不可逆,后续可能发展为肝癌。因此早期诊断乙肝肝纤维化对选择药物治疗具有很大的意义。目前,肝穿刺活检虽被认为诊断的“金标准”,但存在着明显不足,如高达24%的假阴性率及肝穿刺活检带来的患者身体和心理不适感等[8]。因此,临床实践中仍亟需创伤性更小甚至无创、更容易普及、结果更具有代表性的检测方法,以满足临床早期诊断不同程度的肝纤维化。

3.2 影像学在慢性乙型肝炎患者肝纤维化早期诊断的应用

近年来,各种功能成像技术在诊断肝脏纤维化方面得到了飞速发展,可为患者提供无创纤维化诊断方法,主要包括超声、CT、MRI、DWI、动态对比增强MR 成像、磁共振波谱等[9]。常规超声主要用来观察肝脏形态学的异常改变,仅能对中晚期的肝硬化做出诊断,对肝纤维化及早期肝硬化的诊断敏感性不高。CT 平扫可以清晰显示肝脏的形态以及轮廓的变化,但诊断具有滞后性,通常提示已经到了中重度肝纤维化或肝硬化的阶段,因此CT 平扫对早期肝纤维化的诊断价值并不高[10]。常规MRI 检查主要是从形态学方面对肝纤维化和肝硬化进行评价,TAYLOR 等[11]通过对慢性肝病患者肝脏的T1 值以及T2 值测量,发现这些参数值和肝纤维化的程度间存在相关性,并认为常规MRI 检查对肝纤维化的诊断具有一定的临床价值。DWI 是一种MR 功能成像,主要反映组织内水分子的扩散。ADC 主要反映组织内水分子的扩散情况,在DWI 序列中,b 值的选择很大程度会影响肝脏组织内的水分子弥散情况的呈现以及图像质量,从而影响肝纤维化的程度诊断准确性[12]。有许多学者在关于 b 值选取 0~1 000 s/mm2方面进行了大量的临床研究,OZKURT 等[13]分别选取b=250、500、750、1 000 s/mm2对肝纤维化进行评价分析,结果表明b≥750 s/mm2时,评估结果更准确。

3.3 MR-DWI早期诊断与血清肝纤维化四项相关性分析

血清肝纤维化指标是临床上最常用到的无创诊断肝纤维化的方法,目前在我国临床广泛应用,其中以血清肝纤维化四项最为常见。本研究结果表明与对照组相比,各纤维化分期患者血清肝纤维化四项指标差异显著,且随着纤维化程度升高随之升高。当b 值为200 s/mm2时,纤维化患者与非纤维化患者ADC 值差异无统计学意义(P>0.05),当b 值为 400 s/mm2、800 s/mm2时,S3、S4 期患者 ADC 值显著低于对照组,且800 s/mm2时效果更好(P<0.05)。肝纤维化患者血清肝纤维化四项指标与ADC 值均具有相关性,r值分别为-0.990、-0.996、-0.989、-0.999,且CIV 测定值与ADC 值相关性最高,PIII NP 测定值与ADC 值相关性最低。

血清肝纤维化四项检测于我国基层医院均可开展,普及性较高。DWI 诊断肝纤维的基础是细胞外胶原纤维及蛋白聚糖的沉积阻碍肝脏水分子的自由运动,从而导致ADC 值随着肝纤维化的进展不断降低。

综上所述,ADC 值随肝纤维化程度加重而逐渐降低,且ADC 值与血清肝纤维化检测值在检测乙肝肝纤维化程度方面明显相关。