人责我怪我何怪—《东渡》与石鲁20世纪60年代的艺术探索

2020-04-10吴雪杉

◇ 吴雪杉

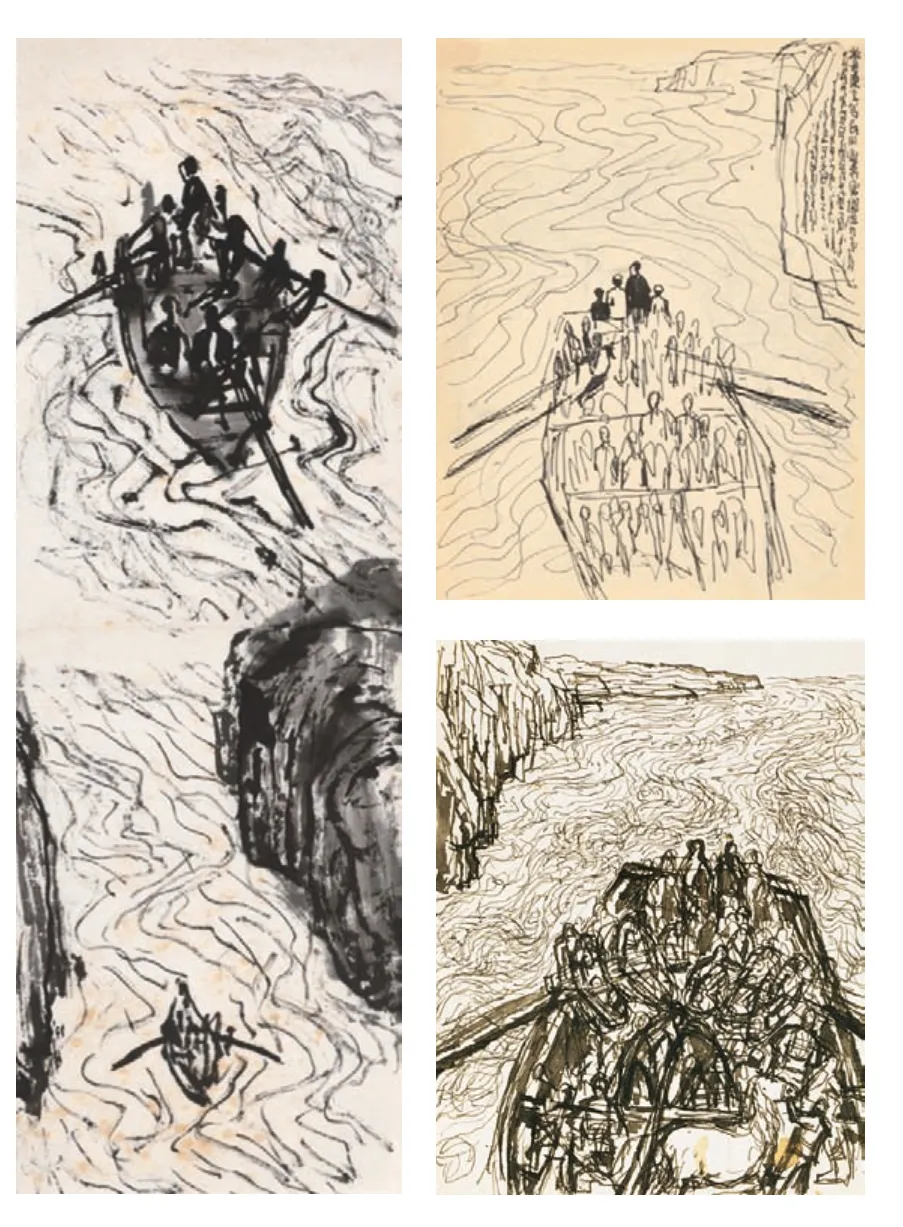

石鲁 东渡创作草稿 109.3cm×79.3cm 纸本 1964年

石鲁 东渡创作草图一组

《东渡》是石鲁1964年创作的一幅大画〔1〕,大约构思完作于1964年的3至9月。〔2〕作品主题取自毛泽东及中央机关1948年3月23日从陕西佳县与吴堡交界的川口村东渡黄河前往西柏坡。〔3〕此次“东渡”意味着中国共产党从地方走向全国,成为中国革命历史的一个重要组成部分。

在1968年撰写的《个人自传》里,石鲁讲述了创作《东渡》的原因:“1964年(45岁)为纪念国庆15周年创作《东渡》,同年出版石鲁画选被停售。”〔4〕《东渡》的直接目的是为了参加“第四届全国美术展览会”(亦称“庆祝中华人民共和国成立十五周年全国美展”)。此次美展的筹办方式是先由各省、市、自治区美术家协会分会组织创作和评选作品,再陆续到北京展出。为创作《东渡》,石鲁在1964年4月到陕西吴堡的黄河渡口考察〔5〕,之后进入紧张的创作阶段,作品完成后参加1964年10月1日在西安举办的“庆祝建国十五周年展览”,引发轰动的同时也饱受争议。展览期间有中国美术家协会领导前来参观、筛选作品,结果《东渡》因“形式主义”倾向落选,无缘参加当年12月19日在北京举办的“全国美术展览会”东北和西北地区作品展。〔6〕

这件作品一度放置在中国美术家协会西安分会资料室。据李世南回忆,他曾在1973年夏天陕西省文化局大院的一个房间里看到过这幅《东渡》,画幅还算完整。〔7〕之后《东渡》不知去向。〔8〕目前对于这张画的了解和研究,只能依靠石鲁为《东渡》所作的画稿,以及亲眼看见过该画的艺术界人士提供的回忆材料。〔9〕本文也是根据这些零散资料来讨论《东渡》一画在形式语言上的探索,以及这件或许只是暂时“消失”的作品何以如此重要。

一、黄河之水天上来

《东渡》的基本特征是俯视构图。从存世草图、画稿可以看到,《东渡》描绘了一艘巨大的渡船从左下方冲出画面,行驶在铺天盖地的黄河水上。观看者自上而下俯瞰这一场景,仿佛能够感受到渡船破浪前行的动势。毛泽东站在船头,身后是奋力摇橹的八路军战士和船夫。以俯视视角来描绘中华人民共和国的缔造者,在整个新中国美术史上都是非常罕见的。石鲁为什么选择这样一个视角?

《东渡》的视角和构图可能与石鲁早先的一批黄河画作有关。石鲁是四川人,但长期活动在陕西,也以中国西北风景和人民作为自己艺术创作的主要对象。黄河不可避免地进入石鲁的艺术视野。在1957年,石鲁完成了《黄河湾》,以略带俯视的视角刻画一段黄河及其一侧的高山。画面用小青绿着色,比较工整,看起来也比较写实。之后的几年里,石鲁不断尝试呈现黄河的新视角与新手法。1959年《禹门渡口》从半空俯视黄河以及河上的一叶扁舟,两岸高山险峻,作品标题里的“渡口”用一条小舟来暗示。画面并非实景描绘,石鲁在题跋里说得明白,该画是“忆写”的结果。

很快,俯视成为石鲁观察和描绘黄河的固定角度。1959年《黄河之滨》从半空俯瞰黄河,画面一半山一半水,不给天空留出一丁点位置。翻卷的墨色垒成山崖,三艘渡船在河上行驶,象征性地表达黄河之“滨”。1960年的《黄河滩》和《逆流过禹门》视角相近。需要注意的是,如果出现渡船,石鲁就会画出激荡的流水,船头向上,在纵向狭长的构图里暗示出船只向上逆行的状态。

在20世纪50年代后期至60年代初期,石鲁眼中的黄河图景已经趋于稳定。这种视角很自然地在《东渡》里有所体现。从《东渡》最初的草图可以看到,石鲁也是选取一个狭长的竖构图,两岸有山崖耸立,中间是激荡的河水,两条渡船逆流而上。在视角和构图上,《东渡》最初的构思与石鲁稍早时期的黄河画作一脉相承。

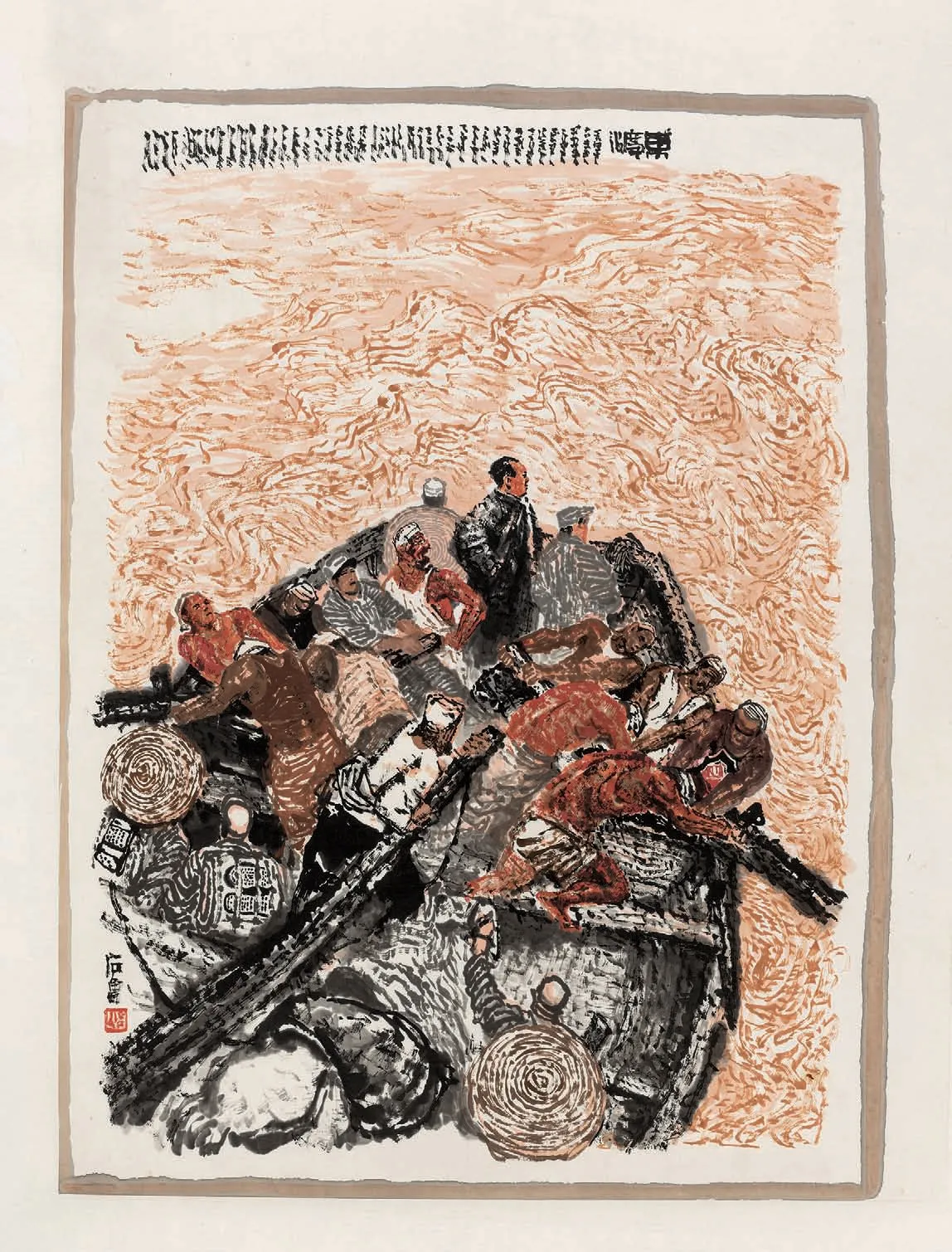

石鲁 东渡画稿 118cm×78.5cm 1964年

不过,石鲁很快发现竖构图的局限:渡船与人物偏小,缺少气魄。在随后的草图里,石鲁把画面加宽,同时精简画面,去掉一侧的山崖,也只保留下半条渡船,以暗示渡船即将自下而上跃出画面的动势。这一阶段面对的问题是山崖究竟在左还是在右?题跋是否写在山石空白处?在其中一幅草图里,石鲁把山崖画在左边,另一幅草图则放在右边。山崖的位置会决定渡船行进的方向。如果山崖在右侧,渡船就要向左前方行进;如果山崖在左,渡船就要向右。

最终,石鲁决定把山崖全部去掉,只保留渡船。从这个创作过程可以看出,石鲁一直在做减法,最后只保留最少、最核心的画面元素,其余枝节内容一概删去。这和他创作《转战陕北》的过程大致相同。

在《东渡》一画最完备的画稿里,早先夹峙两岸的高山都被剔除了,画面只剩下滔滔的河水与一艘向前行进的渡船。这个构图可能也受到1963年杜键《在激流中前进》一画的启发。这幅画也是俯视构图,整个画面都充斥着汹涌的黄河水浪,一艘渡船在河水中奋力前行。《在激流中前进》一经完成就广受好评。《美术》1963年第5期刊登了这件作品,同期《美术》杂志上发表的《谈油画研究班的几幅作品》一文给这件作品很高评价:“《在激流中前进》显示了劳动人民的伟大气魄和永无穷尽的力量,任凭洪水多么汹涌,巨浪多么险恶,在这群英雄的水手面前,也将会无能为力,一次再次地被远远地抛在身后!”〔10〕《美术》1963年第6期发表了杜键的作画体会《我怎样画〈在激流中前进〉》。〔11〕此后,描绘黄河的绘画,无论油画还是中国画,不免都要参考一下这件作品〔12〕。

不过,石鲁坚持从俯视角度看黄河,主要还是出自他个人的艺术趣味,尤其与石鲁对李白《将进酒》中“黄河之水天上来”这一诗句的迷恋有关。据杨之光回忆,1959年他和石鲁在北京一起为中国革命博物馆作创作,发现别人都忙着找资料、勾草图,只有石鲁每天捧着一本《唐诗》:“他说唐诗给他的启发要比其它的都有用,你若理解了þ 黄河之水天上来ÿ 的那种气势,你就可以体现在画面中。”〔13〕“黄河之水天上来”的气势该如何表达?这在石鲁的黄河系列画作中已经有了答案。

大约也是有了“黄河之水天上来”的概念以及绘画实践,石鲁在最初构思《东渡》时就想到了俯视视角,专程前往陕西吴堡实地考察时也特意从俯视角度拍摄渡船、船工与河水。侯声凯曾回忆石鲁在黄河渡船上获取创作素材的方式:

一位老艄公站立在船头掌舵,四个船工在中间划桨,我站在先生的身边保护他的安全。先生想要拍照从高处俯视船工划桨的场景,于是我坐在船的横梁上,先生骑在我的肩膀上,我紧紧抱住他的双腿,何继争和老张扶着他的身体,船在汹涌的激流中猛烈的颠簸摇晃,咆啸的浊浪翻滚着形成一个个险恶的漩涡似乎随时要把木船吞掉。只见老艄公用尽全力掌稳舵,拉开嗓子喊起了高亢的号子,船工们齐声呼应奋力划桨,与涛涛的黄河展开生死搏斗。先生激动地举起相机拍下了此时此刻生命与自然抗争的珍贵照片。〔14〕

对于石鲁在渡船上拍照的细节,《石鲁传》里也有相近的描写:

他先让身体壮实的学生侯声凯坐在渡船中间的一道横栏上,一边再坐一个人将他稳住。然后他再骑在中间者的双肩上,下面的人将他的双腿抱紧,这样他就可以居高临下,在颠簸晃荡的渡船上俯拍黄河船夫的划船镜头。〔15〕

石鲁坚持俯拍,在助手的帮助下也实现了俯拍。显然,石鲁为创作《东渡》去黄河考察是有备而来,带相机俯拍也绝非临时起意。石鲁应该早就有了一个比较明确的创作思路,以“俯视”角度创作《东渡》,这个角度在早先几年的黄河题材创作中已经发展成熟。石鲁很自然地把“黄河之水天上来”与毛泽东“东渡黄河”结合在一起,构想出一个违背常规、与众不同的《东渡》场景。

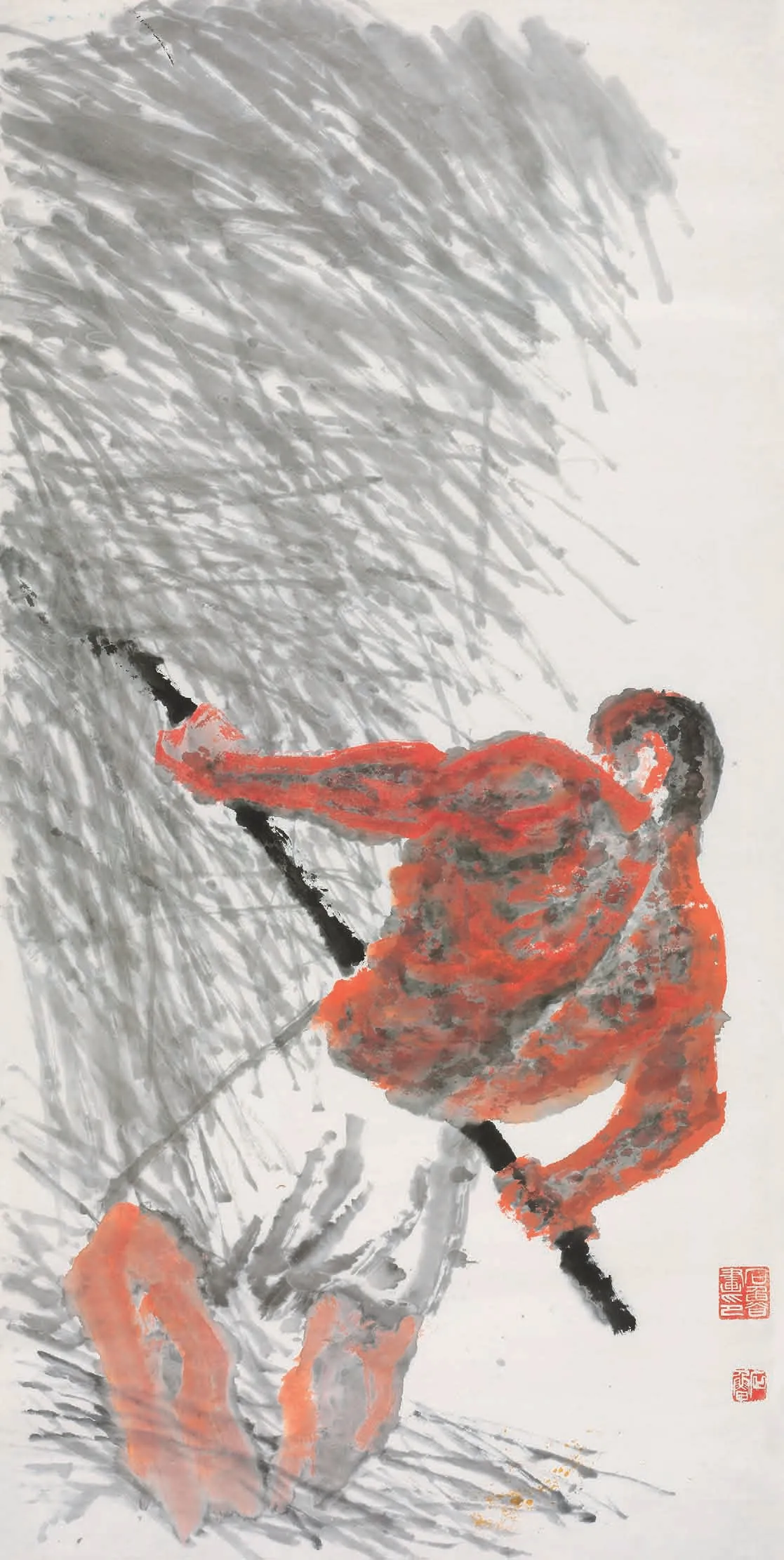

石鲁 东渡画稿 69.8cm×47.8cm 1964年

二、钉头描与金刚法

在黄河水之外,《东渡》以人物刻画为主。石鲁少年时在四川东方美专就读时学习过中国画,到延安之后以版画创作为主,到1949年之后再将创作重心转向中国画。从学习经历来看,石鲁没有受过太多传统的中国画训练。对于怎么刻画人物,石鲁主要还是依靠自己摸索,从借用西方写实画法到传统大写意人物,石鲁都一一做过尝试。1964年创作《东渡》时,石鲁需要考虑用什么风格去刻画人物形象。

《东渡》画稿透露出石鲁在中国画人物方面的探索方向。1964年的《黄河河工写生》上,石鲁注明“试笔钉头描”。从这幅纯用毛笔所作的写生里,可以看出石鲁对“钉头描”的理解:落笔较重,形成“钉头”状的停顿;行笔方硬;收笔不取“鼠尾”。这也是石鲁不同于传统“十八描”中“钉头鼠尾描”的地方。

从《东渡》存世其他画稿里,可以看出“钉头描”确实是《东渡》刻画渡船以及人物衣纹最核心的造型语言。石鲁甚至在一根线条里有意识地利用笔尖提顿造成多个“钉头”,形成一种非常富于装饰性的线条风格。这种线描风格在石鲁晚年的人物画里还得到进一步的发扬。按《石鲁传》的描述,《东渡》一画的用笔特点如下:

笔墨上,他采用大笔触,焦墨颤笔,如刀刻石,有强烈的金石味和版画效果。颤笔画船板木纹,铁线笔法画水纹,形式感很强。〔16〕

这种用笔方式还可以追溯到更早时期。如1962年的《东海之滨》里,石鲁在运笔过程里刻意利用顿挫和提按产生类似“钉头”的效果,以此来构造渔船骨架的质感。在《东渡》以及此后的人物画创作中,石鲁在“钉头描”的方硬感与顿挫感上做了更多强化,形成了侯声凯所描述的“金锉刀似的笔法”。〔17〕对于中国画如何画线的探索,一直贯穿在石鲁艺术生涯的后半段。

在线条之外,石鲁还尝试一种新的、没骨式的人体画法。在一幅作于1963年至1964年的《船夫》习作里,石鲁题道:

拟金刚之画法,颇有壮美之感,惟当色墨浑然,方见真力也。写时当改之。

石鲁有意识地采用了北朝至唐代佛教壁画里金刚力士躯体的画法,用圆转豪放的墨笔来刻画肌肉的起伏与质感。敦煌壁画的各类图册在中华人民共和国成立后大量出版:敦煌文物研究所于1953年编辑出版了《敦煌壁画选》〔18〕,1957年出版《敦煌壁画集》〔19〕,1958年、1959年分9册出版了从北魏至元代的《敦煌壁画》〔20〕;文物出版社1960年又编辑出版了《敦煌壁画》5集〔21〕。石鲁很容易接触到这些出版物,了解敦煌壁画里“金刚之画法”。

石鲁从敦煌壁画里发现的“壮美”,需要在“色墨浑然”之时“方见真力”。要做到“色墨浑然”可以有两种方式:一是作画时用笔尖先后蘸上色、墨,落笔后色与墨自然调和如一;二是分别运使色、墨,在画面上使它们交融在一起,达到“浑然”的效果。需要注意的是,石鲁对于“壮美”与“色墨浑然”的探索,主要体现在人物“身体”的刻画上。

大约20世纪60年代初期,石鲁就在尝试描绘人物身体时搭配色与墨。大约作于1962年的《老汉、娃娃》以写意笔法勾画人物轮廓,而裸露在外的肌肤,则用赭石调和墨色,一笔一笔“摆”上去。1963年《田间小憩》也用类似画法。但到1963年《癸卯夏日》《阳光下的老人》等作品上,石鲁就不再用墨笔专门勾画人物轮廓,而是完全用写意笔法,以“没骨”的方式描绘人物躯体。

在1964年的《扠麦人》里,石鲁进一步发展了他的中国画人体没骨画法,皴、擦、勾、染并用,黑色与红色相交错,共同雕凿出劳动者裸露在外的身躯和四肢,非常富于表现力。〔22〕这种红中透黑、色彩斑驳、充满力量的“身体”质感,大约就是石鲁所理解的“壮美”。

石鲁在20世纪60年代初期探索的“壮美”身体的刻画方法,经过提炼之后,也被运用到《东渡》创作中。在1964年为《东渡》作的画稿《八路军像》里,石鲁用赭石、朱砂和墨色调和出不同层次,以近似“皴法”的方式,一笔笔堆砌出人物面部的结构、肌肉走向,以及皮肤肌理。画家不拘泥于人物肌肤的真实质感与明暗关系,色彩浓烈,笔墨运用也非常大胆,甚至近乎西方绘画中的笔触。这种方式塑造出的人物面部在情感的表达上强烈有力,就不免与“现实”有所疏离,也和当时流行的、主要通过渲染与勾勒来刻画人物面部的中国画画法非常不同。石鲁综合他曾经琢磨过的敦煌“金刚之画法”与西方绘画技巧,发展出了独属于石鲁个人的造型语言。

石鲁 黄河之滨 100cm×68cm 纸本设色 1961年 中国对外文化集团有限公司藏款识:黄河之滨。一九五九年写于长安,石鲁。钤印:石鲁(朱)

《八路军像》里摇橹的战士出现在《东渡》的素描稿、线描稿和色彩稿中。他应该也以相似的形象出现在最终的《东渡》画作里。结合各种回忆文献里对于《东渡》人物画法的描述,《东渡》里的人物面部和躯体可能就是用类似的没骨画法完成。《石鲁传》说到《东渡》的人物形象:

他用没骨法画人物。笔下的船工全是用纯朱砂和赭石画出形如金刚的陕北壮汉,有一种雕塑感。〔23〕

亲眼见过原作的侯声凯描述说:

对画面中的船工,先生运用他独有的山水画技法,色破墨,墨破色,色墨浑然,在墨底或赭墨底上以朱砂、朱膘,少许洋红、赭石等,色皴,色擦,色染,表现船工肤色各不相同的差异以及他们雄健壮美的真力……〔24〕

李世南也曾见过原作:

尤其是船工们赤裸的身躯,全以朱砂色墨并用,连皴带擦地写出,那种阳光下金刚般的躯体,被笔墨发挥得淋漓尽致,前所未见。船身则用焦墨颤笔,如刀刻石,崩裂有声。〔25〕

张之光的描述就更加生动:

他的颜色是一点点的堆上去的,船夫光

脊梁身上的颜色也是一笔一笔凿出来的。〔26〕

这些有关《东渡》船工躯体的画面描述,与《八路军像》里的人物面部画法大致吻合。在原作遗失的情况下,《八路军像》从侧面提供了《东渡》一画所采用的形式语言。

《东渡》的几幅色彩草图也表明,船工的身体肤色在画面中最为夺目。船工裸露的身体是草图上最浓重的色块,在色彩强度上远超同样以赭色描绘的黄河水。由于几幅着色草图都有这一特征,最终完成的《东渡》在色彩关系上大概同样如此。不过,《东渡》原作的色彩可能要比草图更加丰富和强烈。看过原作的叶坚说:“船夫的脊背也使用了蓝色,一道红一道蓝,他是从印象派吸收了利用外光,古典油画就是光感很不足,印象派包括凡·高直接阳光照射。”〔27〕如果原作高5米,画中几位船工裸露出的身体在半米到一米之间,无论在体量上还是在色彩上应该都很醒目。

石鲁 东海之滨 73.5cm×60cm 纸本设色 1961年 沈阳故宫博物院藏款识:东海之滨。辛丑之冬,石鲁写。钤印:石鲁画印(白)

杜键 在激流中前进 油画 1963年

无论人物特写还是草图,石鲁都有意识地突出了船夫的“身体”,尤其是赤裸在外的上身和有力的双腿。石鲁对于船工“身体”的关注大约出于三方面的考虑。一是石鲁的现场观察和亲身感受。在1964年4月吴堡渡口的实地考察里,石鲁看到的就是赤裸着身体、古铜色肌肤的船夫。侯声凯回忆说:“一看见黄河,先生就兴奋起来。他顺着河滩疾走,奔向那些赤裸的纤夫、艄工和船工。他们那常年在阳光强烈照射下的皮肤泛着古铜色赭墨色甚至是朱砂色般的红光,显得那样健壮、结实、有力、憨厚。”〔28〕石鲁可能对这个场景留下非常深刻的印象,后来向家人或朋友讲述过他的观察体会,因而《石鲁传》里也有相似记录:“每只渡船上有一位艄公掌舵,一边四位船工汉子划桨。他们浑身赤裸,只有腹部下围了一圈麻布片,个个都像是铜浇铁铸似的。”〔29〕

二是石鲁对陕西人的固有观念。在石鲁眼中,所有陕西人的特点都是红脸蛋:“陕西人每人都有两个红脸蛋,显得很壮实,一眼就看在眼里。”〔30〕石鲁可能把他头脑里存在于陕西人脸蛋上的“红”色放大了。

三是石鲁的“艺术情趣”。20世纪50年代以后,石鲁开始偏好“雄伟”。1961年12月在南京的一次创作问题讨论会上,石鲁说:“我们爱雄伟,是我们地方的特点,也是时代意识的特征。虽然明媚也美,但我总是觉得软绵绵的,使人发腻。我们喜欢雄伟,山可以雄伟,树也可以雄伟,一头牛也可以雄伟。”“我们爱西北,爱西北风物的雄伟,西北人民的雄伟,革命的雄伟,社会主义建设的雄伟,刚健、雄伟、纯朴就成为我们艺术情趣的主要特色。”〔31〕

这种对“雄伟”的追求,促使石鲁倾向于在画面上运用比较浓重的墨与色。1961年,石鲁在浙江美术学院的一个展览观摩座谈会上谈到他偏爱浓重的墨和浓重的色彩:

谈到构图的问题,西北的自然环境,使人感到充实、饱满,既有高远,又有深远。表现这种感觉,在样式上也不能不考虑。在用笔上,大家会感到我们的画有些粗,这是客观的感觉影响,但还不是很原始的。作为基调说是可以的,但还要粗中见细,自然这是比较难的。用墨之重也是如此,色之浓重亦如之。〔32〕

在渡黄河这个革命历史题材里,石鲁画中半裸的船工显得颇为突出。杜键《在激流中前进》里也有四个赤裸上半身的船夫,但从整个画面来说,《在激流中前进》里船夫所占体量相对较小;上半身赤裸的几位船工又位于透视上距离观看者较远的位置,靠近观看者方向的船夫则套了件背心;船夫的躯体用大笔触甚至刮刀来刻画,突出肌肉的力量而非肌肤的质感。与石鲁比较起来,虽然同样描绘了裸露的船工躯体,但杜键弱化了船夫“身体”的表达。在钟涵1978年的《东渡黄河》里,船工们都穿戴整齐,只露出脸和胳膊。比较石鲁同时代画家们创作的各种渡黄河绘画,石鲁是对船工半裸的身体刻画最尽心尽力的一位。就现实中的黄河船夫而言,石鲁的观察应该是准确的,其他画家显然是有意识地回避了对于赤裸身体的直接呈现。

放在20世纪50年代至70年代的中国美术史里来考察,石鲁对于男性躯体的真挚刻画非常罕见。对于“身体”的展现在这个时期被压抑了,无论男性身体还是女性身体。直到20世纪80年代,这种男性躯体的力量才得以释放,成为艺术家常见的创作主题。就1964年的艺术语境而言,石鲁或许过于忠实自己的观察和体验了。但也正是石鲁放飞自我的艺术个性与创造力,才使他终于突破了时代的局限。

石鲁 田间小憩 纸本设色 1963年款识:田间小憩。石鲁。钤印:石鲁(白)

三、人责我怪我何怪

《东渡》中带有强烈个性色彩的形式手法和人物形象在展出后就不免遭到来自主流艺术话语的责难:“全国美协派人来西安看画,批评他搞形式主义。更有人说他画的黄河船夫像活剥了皮,血淋淋的,船板像烧焦的朽木等等。”〔33〕“他被指责在《东渡》这幅画里丑化毛主席形象,把船工画得血淋淋像剥了皮,船身也像烧焦似的,等等。”〔34〕最严重的指责可能是:“石鲁画了一船土匪,把毛主席画成了土匪头子。”〔35〕周韶华对石鲁《东渡》遭受的批评及其后果有一段回忆:

1963年至1964年,石鲁创作了巨幅中国画《东渡》,这是他长期以来尝试的以山水画法画人物的一次总结性创作。为了这幅作品,石鲁呕心沥血,创作中常常拔剑起舞,因而画面气势磅薄、笔力千钧,是石鲁最具有代表性的作品,也是他人物画创作中的高峰。但就是这样一幅刚刚诞生,对于中国人物画发展具有划时代意义的杰作,立刻被人扣上“丑化领袖形象、丑化劳动人民”“形式主义”等大帽子,不能送往北京展出。加上当时《转战陕北》受到批判,《石鲁作品选集》停止发行,致使石鲁神经错乱。〔36〕

对于石鲁个人形式语言的批评并不始于1964年。在20世纪50年代左右,石鲁就成为中国最受人关注的中国画家。同时,对于石鲁艺术探索的不满也开始出现。大约在1961年,石鲁绘画风格已经被公开批评为“野”。1961年,西安美术家协会中国画研究室在北京举办了一个“中国画习作展览”,美协为此次展览举办了一个座谈会,叶浅予在会上提到石鲁的“野”:

听到一些人、特别是中国画家的反映,大家觉得这些作品很新鲜,反映生活有独到之处,很满意。当然在表现技法上还有不满足的地方。直率点说的是:“野”,规矩不够,感到技术缺乏深度,含蓄的东西不多。我自己呢?很喜欢。我认为这些同志很大胆,画得有气魄,西北的自然环境表现得显著而强烈。〔37〕

也是在这个座谈会上,石鲁正面回应了“野”这个批评:

譬如我们就很感谢有人批评我们的作品“野”,有如大嗓子喊叫似的。粗野自然是缺乏文雅,或指笔墨还不够凝练老到,或指布局欠周密,或指韵味还不够深长,总之是提起了我们必要的注意。什么事物都得从反面看看,一味狂怪,就粗野而寡趣;相反只求技法文雅,也有伤气质;因求柔媚而不敢吐气,恐怕也会杀害艺术的生命。〔38〕

石鲁坦然接受“野”的负面含义:“粗野”以及可能造成“粗野”的原因。同时,石鲁也为“粗野”做了辩护,认为一味狂怪或许并不可取,但如果走到粗野的反面,只求“文雅”,同样也有害于“艺术的生命”。

《美术》1962年第4期刊登的孟兰亭《来函照登》,对石鲁“不讲骨法用笔”“有墨而无笔”提出批评。〔39〕《美术》1962年第5期又刊登一位广西读者的《读者来信》,批评石鲁“画虽则新鲜,勇于创造,却传统继承还是不多,所画的画也不美观,似乎很粗浊,笔划很乱”〔40〕。继“野”之后,“乱”也成为石鲁的特点。

到1963年,“野、怪、乱、黑”四个字开始变成石鲁的标签。〔41〕这个标签的完成,大约是经阎丽川《论“野、怪、乱、黑”》一文而一锤定音。《论“野、怪、乱、黑”》这篇文章主要针对的是李可染和石鲁:

譬如观众就曾经在李可染的画展中提出过何以“江山如此多黑”的疑问;也曾经对石鲁作品有“野怪乱黑”之感。〔42〕

阎丽川在肯定李可染和石鲁“大破大立的精神”的前提下,对这两位画家都做了批评。“黑”是石鲁和李可染的共同点,而“野、怪、乱、黑”合在一起,则是对石鲁绘画特征的“总结”。在阎丽川眼中,“野、怪、乱、黑”不是艺术的“正途”:

我们认为“野、怪、乱、黑”虽可能为少数人所欣赏,但未必是优良的传统,同时也绝对不是革新创造之正途。因为它根本不是现实主义艺术规律中被认可的东西,更不能为广大工农兵所接受,应该说它是推陈出新过程中所出现的一种暂时现象。〔43〕

面对“野、怪、乱、黑”的指责,石鲁的立场也趋于强硬。在1960年作的《偶感》诗里,石鲁开始以这四字评语自居:

人骂我野我更野,搜尽平凡创奇迹。

人责我怪我何怪,不屑为奴偏自裁。

人谓我乱不为乱,无法之法法更严。

人笑我黑不太黑,黑到惊心动魂魄。

野怪乱黑何足论,你有嘴舌我有心。

生活为我出新意,我为生活传精神。〔44〕

这种维护自身艺术见解与艺术道路的强硬立场,同样体现在《东渡》一画的创作里。阎丽川1963年发表的《论“野、怪、乱、黑”》里对“怪”的讨论,就涉及石鲁“黄河之水天上来”的构图形式:

“怪”的感觉主要是由于结构、造型以及某种特殊表现方法之背于习惯画法,如扬州八怪……譬如有些画面在结构上处理平远关系的时候,大大地超过了一般前视鸟瞰的范围,几乎把视中心点和视平线放低到足底,结果使得地面竖立了起来,河流直上直下,不是由远而近,倒是所谓“黄河之水天上来”。使人看起来觉得奇怪而很不舒服。如果认为这是鸟瞰式传统构图的发展与出新,我看值得研究。〔45〕

虽然没有指名道姓,但阎丽川文章所针对的两位画家里只有石鲁喜欢采取这种俯视构图,所以阎丽川这里说的主要是石鲁。前文已经述及,这类近乎垂直向下俯视的视角经常出现在石鲁的黄河画作里,在石鲁其他作品里也时有出现,如1962年的《独舟》。阎丽川看到此类作品,不足为奇。作为陕西省美术家协会的领导,石鲁对于中国美术家协会官方杂志《美术》必定非常熟悉,这篇点名批评他的文章也必定一读再读,但在创作《东渡》时,石鲁依然坚持这一遭到否定、悖于习惯的“怪”角度。按石鲁自己的话说,就是“人责我怪我何怪,不屑为奴偏自裁”。在某种意义上,《东渡》也是石鲁自我认同的一个产物,他不仅坚持个人的艺术道路,而且要用更新更好的作品来证明自己走过的道路。在1964年,对个人形式语言的坚持是一个非常艰难、需要巨大勇气的选择。

石鲁 扠麦人 纸本设色 1964年 中国国家博物馆藏钤印:石鲁画印(白) 石鲁(白)

结论

石鲁1964年创作《东渡》时,正是他在艺术上饱受争议的时期。“野、怪、乱、黑”的标签既给石鲁造成了很大压力,也成为他破茧重生的动力。石鲁在以往形式语言探索(“黄河之水天上来”的构图形式、没骨式的人体画法)的基础上推陈出新,创作出了《东渡》这幅带有“集大成”性质的大型绘画作品。《东渡》既是一幅革命历史题材的主题性创作,又充斥着石鲁个人的形式语言与艺术理想,既是一个时代的产物,又在1960年代显得如此与众不同。即便《东渡》至今下落不明,根据存世草图及人物画稿,依然可以想见原作是何等撼人心魄。在中国艺术史中,不乏早已化作历史尘埃的赫赫名迹(如林风眠《人道》等)。借助它们留下的少量图像与文献资料,对这些已经消逝的艺术作品作历史的解读与“重构”,依然是艺术史必须直面的问题。

石鲁 逆流过禹门 141cm×66cm纸本设色 1960年 沈阳故宫博物院藏钤印:磊磊落落(朱) 石鲁之章(白)