全境式建构:学生英语思维的培养途径

2020-04-07周林汐

【摘要】要让学生说地道的英语,除了要教授他们语言知识和技能,培养其文化意识外,还得发展学生的英语思维。英语思维的培养可以遵循感知—体验—积累的路径。具体来说,就是给学生足够的语音信号和场景积累,需要让学习者感受到母语和英语的差别在哪里。然后再通过集中的语言输入以及有针对性的输出活动来培养学生思维转换的能力,最后再通过语言输入及输出活动进一步巩固、强化学生已经形成的英语思维。

【关键词】英语教学;英语思维;感知;体验;积累

【中图分类号】G623.31【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)09-0047-04

【作者简介】周林汐,江苏省常州市武进区星辰实验学校(江苏常州,213000)教师,二级教师。

作为英语教师,我们都有这样的感受———当中国学生在回答外国老师的问好How are you?时,通常会说Im fine,thank you,and you?而母语是英语的人则会根据自己的心情进行回答,如Good.Not bad.等;同样,在学生的英文习作中,我们也会经常看到I very like...这样的中式表达,这其实都是学生英语思维缺失的表现。要想让学生说出地道的英语,除了要教授学生语言知识,发展其语言技能,培养其文化意识外,还要发展学生的英语思维。

一、英语思维概述

英语思维是指形成一套英语概念系统,并以这样一套概念系统进行的思维活动。而基于英语思维的表达就是用以英语为母语的人的思维模式来组织语言。培养学生的英语思维需要有足够且完整的语音信号和丰富的场景积累。培养英语思维有助于提升学生的英语学习质量,同时对于学生英语学科关键能力的发展也能起到积极作用。思维方式制约着语言结构,对语言交际互动有着重要影响,因此培养学生的英语思维值得教师关注和研究。

二、英语思维培养的困境与归因

在日常教学中,我们发现学生的词汇量有时并不小,但却会常常写错用错简单的句子,特别是容易出现“中式英语”。原因之一是学生不了解中英两种语言思维的差异,且在学习英语时,极易受到母语思维的干扰,会用汉语思维来思考和理解英语,如:对于句子“给你一个蛋糕”,大部分学生会说Give you a cake,就是直接把英语转换成中文,而地道的表述是Heres a cake.在现实的教学中,大部分教师都较为注重语法和词汇教学,而忽略学生语用能力及英语思维的培养。语言学习需要把语言知识和使用场景相联系,如果一味地脱离场景,机械地记忆单词和语法,那显然不利于英语思维的形成和发展。此外,中国学生普遍缺乏对英语赖以产生的现实世界的直接接触与体验,缺乏对语言的社会语境和交际语境的直接感知,所以更不利于英语思维的发展。如“你会说英语吗?”这句话,汉语思维往往理解为“你英语说得好吗?”,含有评价语言技能的意味,而英语思维想表达的只是一种客观事实,就是会不会说英语。而如果想表达说得好不好的意思,不应该是Can you speak English?而应是Can you speak English well?

教学时,教师不仅要让学生记住语言形式和整个句子的意思,还要给学生足够的机会去发现不同,让学生体验汉语思维和英语思维的微妙差别,进而让学生说出地道的英语。

三、全境式建构:英语思维培养的路径

结合以上分析,我们不难发现,英语思维的培养需要有足够且完整的语音信号以及丰富的场景积累,需要让学习者感受到母语和外语的差别在哪里,然后再通过集中的语言输入以及有针对性的输出训练来培养学生思维转换的能力,最后再通过语言输入及输出活动进一步巩固、强化学生已经形成的英语思维。这是感知—体验—积累的过程,更确切地说,是感知—体验—积累—再体验—再积累的过程。但光有这个还不够,英语思维的培养还要有英语情境的支持。所谓“全境式建构”,就是尽可能多地为学生提供在真实语言情境中交流的机会,并在这个过程中逐步发展其英语思维。

(一)准确完整的差异对比,让英语思维在感知中提升

了解语言之间的差别,对于缺少英语语言环境的中国学生来说是非常重要的。对于中国学生而言,在学习英语时应把脑海里带有明显中文特征的概念按照一定的规律用英文的思维方式组织起来,而不是先找到中文的表达方式然后再翻译成英文。以下,笔者从文化传统与风俗习惯、价值观念与审美情趣、句法结构与表达差异三个方面总结容易忽略的中英思维差异,并提出教学建议。

1.文化传统与风俗习惯的不同。

学英语而不懂其文化,等于只记住了一连串没有实际意义的符号。因此,教师在教学时应该将西方的文化、风俗介绍给学生,以此促成其形成英语思维。英语中一般用Mr/Mrs/Miss加姓氏来称呼某人,对年长者亦是如此,且不会称老人为“old...”。打招呼时通常以天气、健康状况、交通、体育以及兴趣爱好为话题,如可以说Lovely day,isnt it?How are you?等,而初次交往的禁忌有“七不问”,即不问对方年龄、收入、体重、宗教信仰、婚姻状况、吃了吗和去哪儿。

2.價值观念与审美情趣的差别。

价值观念一般被认为是特定文化和社会生活方式的核心,这方面的差异表现在汉英两种语言上,有时十分明显,有时相当隐晦。教师要注意区分两者的关系,帮助学生更好地进行理解。比如亲属词,长一辈的一律称uncle或aunt,小一辈的叫nephew或niece,同辈人不分男女,一律称cousin,这和我们汉语中细分亲属关系的方式不一样,另外在英美国家,爷孙之间可以直呼其名,以示亲昵,但中国人不会这样。英美人有信奉基督教的传统,所以语言中会出现跟宗教相关的习语,如God bless you.狗在中文里多带贬义,但是在西方却多为褒义,英语中You are a lucky dog.意思是“你真是个幸运儿”,类似的还有top dog(重要的人),Love me,love my dog(爱屋及乌)。

3.句法结构与表达的差异。

思维方式的差异在英汉句法结构与表达上表现明显,因为句法结构和表达最能体现思维方式的特征。如在表达时间、空间时,英语思维通常是从小到大;再如学生常常会犯错的he/ she(likes),many bus(es),come(came),是因为中文里没有动词的形态变化和名词的单复数变化。对于短语bananas in the kitchen,英语思维强调中心词bananas,所以将其放置在前。汉语说别客气,英语则说You are welcome,英语思维倾向于自我个性的张扬,喜欢说自己怎么样。

(二)多样的活动设计,让英语思维在体验中提升

体验是学生领悟知识、实践知识的有效方式,置身于一个真实的语境中,有助于学生用英语思维进行英语学习。实践表明,演讲、英语小主持、双语广播、角色扮演、配音等体验活动能促进学生英语思维的养成。

1.运用戏剧教学,拓展体验的深度。

戏剧中的台词包含着丰富的语言形式,几乎涵盖了语言的所有功能,如解释、赞美、抱怨、恳请、惊喜、致歉等。学生在语境中学到的语言是地道的、鲜活的,是带有情境、人物心理和情感标记的,而不是呆板、孤立的文字符号。戏剧教学能较好地创设各种真实的、激发学生内在情感的情境,戏剧台词重复度高,语言形式多样,有利于学生在表演中不断内化语言表达的方式,进而提升英语思维。

例如:在译林新版《英语》四上Unit 7

一课的角色表演前,学生明确了卖家和买家的基本话语,并多次跟读、内化语言后,就再也不会说出What do you want to buy?这样的不地道的语言了。笔者还让学生进行创编,学生创编了自己认识的小伙伴也来买东西的情节,用到了之前表演时学到的台词What are you doing here?这句话不是真的询问你在干什么,而是表达一种偶遇的惊奇。这样的表达学生之前接触过,在这次的表演中自然而然地运用了,这就是英语思维提升的表现。

2.开展项目化学习,拓展体验的广度。

学生在体验中能间接获得语言知识和语言技能,他们用英语思维处理事情的能力越高,那么接受英语语言的能力就会越强。而项目化学习是提高学生英语思维的重要手段。

3.组织课外活动,增加体验的长度。

在课外活动中,如英语角活动、线上的互动交流、和国外小伙伴的实时畅聊、双语广播等,为了把自己的想法精准地传递出去,学生需要做充分的准备,这就自然而然地把学到的英语知识融入实际生活中且需要不断补充新的知识,这样的活动能强化英语思维。

4.进行TPR教学,提升体验的效度。

英语思维的过程,在某种意义上就是听到语音就直接想到该语音代表的概念。比如听到Lets go to the zoo,脑海里马上就会浮现出动物园的样子,或是之前去动物园的场景。

TPR是Total Physical Response的缩写,指全身反应教学法。它能很好地促进语言、图像、动作三者融合,符合英语思维的过程。在教学中,教师要坚持全英语授课,运用TPR教学充分调动学生英语学习的主观能动性,激发学生对英语学习的兴趣,进而在不知不觉中发展学生的英语思维。

5.试题巧设置,拓宽体验的维度。

在设计试题时,教师要有意识地选取真实的生活场景,设计任务型活动,让学生在真实的体验中综合运用所学知识,培养学生用英语做事情的能力。例如可以让学生设计宣传海报,制作标语,撰写邀请函或根据生活常识给予他人意见和建议等,这类试题可以考查学生的英语思维能力。

(三)源源不断地输入巩固,让英语思维在积累中提升

学习者需要足够的、有效的语言输入和输出积累,在输入和输出没有达到临界点的时候,英语思维很难养成。

1.进行阅读积累。

研究表明,持续的阅读活动有利于学生发展英语思维。语言教育家克拉申提出过关于第二语言习得的五条假说,其中有一条叫作“可理解的语言输入”,又叫作i+1原则,i代表学习者现有的水平,1代表略高于习得者现有水平的语言材料。也就是说,按照学生的学习能力分组后,要为学生提供略高于他们现有水平的分级读物,这可以为其英语思维的形成创造条件。

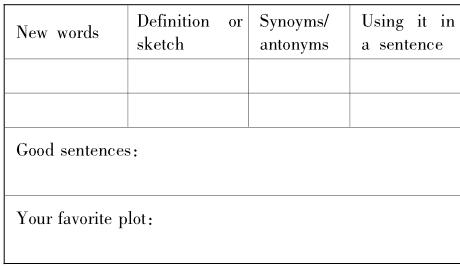

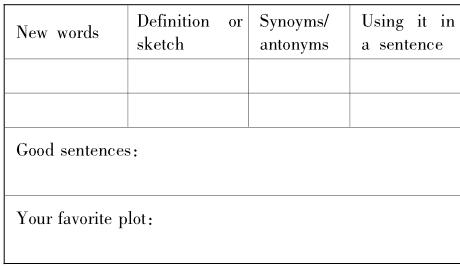

例如:笔者会利用课上的10分钟时间让学生持续默读前一天下发的语言材料,记录生词、好句、最感兴趣的情节,并填写每日默读积累单(见表1)。生词的积累是多维度的,包括词性、词义、词汇扩展和运用等。好句是摘抄故事中的好句子;最感兴趣的情节可以根据自身语言水平对情节进行概括和总结。第二天或第三天则可以汇报朗读片段,相同读物的小组可以就喜爱的人物或其他观点进行辩论,不同读物的小组可以互相分享交流,共同进步。

表1学生每日默读积累单

2.朗读写作打卡。

英语思维要在不断的实践和运用中才能形成。打卡有两个主阵地,课堂和课外。笔者会在教室黑板的右上方空出一个位置,每天有相应的汇报员负责把今日的主题或习语、谚语摘抄在黑板上,供学生学习积累;课后学生可以在微信打卡群或者App喜马拉雅上就今日摘抄的内容进行语音朗读秀,学生也可以用英语互相点评。笔者建议教师创设一个互相阅读欣赏的平台,这样学生不仅可以在平台上进行朗读,还可以进行交流,更可以分享故事。

在这个过程中,学生的朗读欲望、写作欲望能被充分调动起来,日积月累,学生的语言能力便能得到逐步提升。当学生说话、写作时有更多的语料组织、更丰富的语言结构、更地道的语义表达,那么英语思维显然就获得了较好的发展。

3.诗歌背诵积累。

英语儿歌、小诗是非常富有韵律的,韵律对学习者感知语言的结构很有帮助。朗诵儿歌、小诗可以让学生感受英语语言的精华,可以让学生品味最具英语思维的表达。而背诵这些儿歌、小诗,将其存储在大脑中则能更好地帮助学生把握语言,品味語言中蕴含的文化意味和思维特征。

总之,英语思维的培养是一个循序渐进的过程,需要学习者对语言进行切身体验,并积累大量的贴近生活实践的语言材料,同时将所学语言运用于交流活动中。为此,教师一定要为学生营造良好的学习氛围,让学生尽可能多地增加对现实世界及语言情境的接触与体验,尤其是让学生不断地感知英语的特性,并在感知—体验—积累的过程中使学生的英语思维自然生长。

【参考文献】

[1]王乐平.英语思维是这样炼成的[M].广州:华南理工大学出版社,2010.

[2]王国华.英语思维与跨文化交际能力研究[M].北京:北京日报出版社,2019.

[3]曲巍巍.英语思维与教学研究[M].北京:北京理工大学出版社,2016.

[4]马德利,徐国辉.例析文学圈策略在中学英语课外阅读教学中的运用[J].英语学习,2019(4):48-53.

[5]蒋楠.外语概念的形成和外语思维[J].现代外语,2004(4):378-385,437.