新旧语文教材阅读教学的衔接策略

2020-04-07陈李娟

【摘要】2019年秋季始,统编小学语文教材在全国范围内投入使用。新旧教材衔接之际,对于跨学段再现的课文,教师可采用“1+X”结构阅读模式进行衔接教学。即对一篇已学课文的两种版本进行全面比对,观照学段层级目标、单元语文要素、学生已有经验这三个教学要素,精定教学目标,精选教学内容,精创活动情境,从而实现因段而异、依材而定、顺学而教,挖掘再现课文在统编教材体系中的多元价值。

【关键词】新旧语文教材;“1+X”结构阅读;衔接策略

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)09-0029-04

【作者简介】陈李娟,江苏省南通市通州区实验小学(江苏南通,226300)教师,一级教师,南通市语文学科带头人。

2019年秋季开始,统编小学语文教材在全国范围内投入使用。苏教版或人教版教材与统编语文教材衔接之际,教材中出现已学课文跨学段再现的现象。笔者以四类课例为研究样本,因段而异,依材而定,顺学而教,尝试探索“1+X”结构阅读模式。即对一篇已学课文的两版教材进行全面比对,同中求异,异中深思,然后观照学段层级目标、单元语文要素、学生已有经验这三个教学要素,精定教学目标,精选教学内容,精创活动情境,探寻已学课文在统编教材体系中的多元价值与衔接策略。本文就“精略有别”“功能转型”“搭档重组”三种衔接策略展开具体阐述。

一、精略有别:变式追读,探秘“1+X”结构阅读情节

在统编语文教材体系下,一些已学课文在课型上发生了变化,如精读与略读的要求发生了变化,教学重点和教学方式也发生了变化。因此,在不同的学习背景下,教师应着力挖掘其独特的教学价值。以“1+X”结构阅读模式聚焦文本情节,让已学课文在变式追读中焕发鲜活的教学活力。例如:《珍珠鸟》一课,原是苏教版语文教材四上第21课,现是统编五上第4课。在统编语文教材体系中的课堂教学中,教师可从以下三个方面着手。

(一)研读单元主题,找准语文要素

单元主题引领着该单元的教学设计,是落实语文要素的载体。苏教版四上《珍珠鸟》的单元主题是“信任”,文中以“我”与珍珠鸟之间的信赖作为正面例子来反衬《九色鹿》中调达的背信弃义。而统编版五上《珍珠鸟》的单元导语是“一花一鸟总关情”,阅读训练的要素是“初步了解课文借助具体事物抒发情感的方法”,习作训练的要素是“写出自己对一种事物的感受”。两相对比,可以发现统编语文教材中《珍珠鸟》一课要落实的语文要素是:體会作家与珍珠鸟的情感,领悟作家表达情感的方法。

(二)对比两版课文,明晰略读目标

苏教版《珍珠鸟》是一篇精读课文,而统编语文教材中的《珍珠鸟》安排在单元末篇,是一篇略读课文。紧扣单元语文要素,抓住略读课文教学重点,《珍珠鸟》可拟定如下教学目标:(1)快速阅读,提炼信息。用较快的速度默读课文,了解课文主要内容,想想“我”是怎样逐渐得到珍珠鸟的信赖的。(2)聚焦鸟儿,体会情感。找出描写珍珠鸟的句子,体会其可爱以及对“我”的情感变化。(3)情境对读,领悟写法。在变化的情境中,分角色进行“我”与珍珠鸟的对话,领悟人鸟交互,彼此映衬的表现方法。

(三)优化教学活动,训练略读能力

1.“整体感知”读。冯骥才的《珍珠鸟》主要讲了什么内容?教师可以引导学生快速浏览课文,用简洁的语言概括地介绍一下。简洁清楚地概括课文大意,对部分学生来说还是有点困难的,学生的概括要么重复啰唆,要么漏掉主干。因而对五年级学生来说,其概括能力仍需巩固训练,这也是检验略读成效的初级要求。

2.“火眼金睛”读。教师可以引导学生对照苏教版《珍珠鸟》,找一找明显的不同之处,用笔在书上做记号。学生通过对比阅读,能发现统编语文教材中的《珍珠鸟》更多地保留了描写“我”对珍珠鸟细心呵护的举动和表现珍珠鸟可爱淘气的文字,这增强了学生对“信赖”这一情感的体会。

3.“以点带面”读。教师可以引导学生分别用波浪线和直线画出描写“我”和鸟儿的语句,说说“我”是怎样逐渐得到珍珠鸟的信赖的。学生以点带面读,找出描写“我”和鸟儿的语句,可以发现课文情节的发展脉络:“我”给了小鸟舒适、安全的家,它们就传来细亮的叫声,探出可爱的小嘴小脑袋;“我”的不打扰、不惊动,等来了新生的雏儿;“我”的不管不顾、不伤害,换来了小家伙的自由亲近……学生在读、画、说的过程中,梳理出一幅幅“美好图”,串联起一条“信赖线”,学生的略读能力从中得到训练提升。

4.“角色扮演”读。两名学生一人扮演冯骥才,一人扮演珍珠鸟,用第一人称进行情境对读。变身文中角色,变换人称表述,学生在言语活动情境中潜移默化地将文本语言内化为自己的语言,把人鸟相依的美好画面珍藏于心。这样的对话方式更便于学生发现作家的表达特色。

5.“情节探秘”读。通过这样你来我往的人鸟对读,引导学生发现写法上的奥秘。作为本单元最后一篇课文,既要迁移运用前三篇阅读感悟的方法,又要为后面的单元习作提供写法上的示范。因此,结课阶段让学生在情境对读后发现课文表达的特色,是很有必要的。

二、功能转型:互文比读,运用“1+X”结构模式学习阅读策略

在统编教材体系下,有些老课文被编入了“阅读策略单元”或“习作单元”。面对熟悉的老课文,教师应以新眼光研读单元目标,明确其新的功能定位,挖掘其教学价值。运用“1+X”结构模式学习阅读策略,使已学课文在多层次、多形式的互文比读中有效地发挥新的教学价值。例如:《太阳》一课,原是人教版三下第21课,现是统编语文教材五上第16课,在教学时,教师应关注课文功能的转型。

(一)全面比对分析,明晰功能指向

1.宏观比照:学段目标的层级递进。人教版三下的《太阳》,进入统编教材后被安排在五上。在《义务教育语文课程标准(2011年版)》中,第三学段的阅读目标更侧重对文章表达顺序和基本表达方法的了解和领悟,且首次明确了说明文的阅读要求。习作目标中提出“根据内容表达的需要,分段表述”。因此,基于学段课程目标的要求,统编五上《太阳》应聚焦“表达顺序及表达方法”,渗透“分段表述”,为单元习作目标的达成助力。

2.中观比对:单元功能的不同指向。两版《太阳》都是精读课文,但功能定位明显不同,一个指向阅读理解,一个指向写作训练。不仅单元导语指向不同,而且课后习题也进行了相应调整。另外,原人教版三下第六单元习作是想象类,契合“神奇的科技世界”这一人文主题。而统编语文教材五上第五单元习作是写实类,与精读课文、习作例文在语文要素上一脉相承,旨在将阅读中学到的写作知识和表达方法进行综合性运用。因此,习作单元的《太阳》承载着“习作范文”的重任,要为后面习作搭建有效的支架。

3.微观比较:课文内容的细微改动。统编语文教材《太阳》在内容上有微小改动。一是数据表达方式的变化。阿拉伯数字变成了汉字,因为关于太阳的一些数据不是精确的,而是预估的,这体现了说明文表达的准确性。二是单位名称的变化。“1.5亿公里”改成了“一亿五千万千米”,这与当下数学教材中的表述保持一致,使学生更易接受。三是太阳表面温度的数据变了,由“6000摄氏度”改成了“五千多摄氏度”。诸如此类,教师可适当引导学生比较、体会,以充分感受说明文表达既严谨又通俗的特点。

(二)精准把握学情,制定适切的教学目标

使用人教版语文教材升级到五年级的学生,对《太阳》的课文内容较熟悉,而且对常见的说明方法也有所了解。基于这样的学情把握,立足习作单元整体,统编语文教材中的《太阳》一课可拟定如下教学目标:(1)快速默读,梳理大意。能用较快的速度默读课文,了解课文主要内容,理清文章表达顺序。(2)领悟方法,体会说明方法的表达效果。通过比较辨析、情境对话等方式,充分体会列数字、作比较等说明方法的表达效果。(3)关注生活,迁移运用。结合生活实际,尝试运用多种说明方法来说明一个事物的特征。

(三)打破常规模式,创设实践活动

1.绘制思维导图。对于学生熟悉的《太阳》,教师可放手让学生以绘制思维导图的方式呈现课文的主要内容及表达顺序。提纲式、列表式、图解式……形式不限,力求语言简洁、信息全面、直观形象。如此,学习任务活动化,学习历程可视化,可以充分调动学生的学习主动性。

2.趣味性竞答。教师可以根据课文内容设计判断题目开展趣味竞答,快速激发学生的学习热情,引领其在比对、分析、判断的过程中加深对事物的认识。

3.设计情境性活动。说明文的内容比较抽象,教师可以设计情境对话或情境实践活动,加强学生对说明文的理解与应用。如情境对话:从东方明珠电视塔游览回来的小明一进家门,就告訴奶奶“那个电视塔可高呢”,奶奶问他“到底有多高”。你觉得他应该怎样清楚、形象地介绍呢?同桌间试着进行模拟对话。置身真实的情境中,有助于学生切实感受“举例子”“作比较”等说明方法的说服力,体会说明方法的表达效果。

三、“搭档”重组:统整浸读,开展“1+X”结构阅读的主题研究

相比苏教版中古诗词的两两组合,统编语文教材一般每课编排三首,容量增加,组合变化,有些诗词所处的学段也有所调整。以“1+X”结构主题研究的方式阅读,要求教师从全新组合中读出新意,从原文重现中品出新味;要求教师应发挥引领作用,引导学生聚焦主题开展多姿多彩的经典传诵活动,赋予古诗词时代活力和美感。例如:《枫桥夜泊》原是苏教版三上第19课,现是统编语文教材五上第21课,教师可采用“1+ X”结构主题阅读的模式,将古诗教出新意。

(一)认识全新搭档,揣摩编排意图

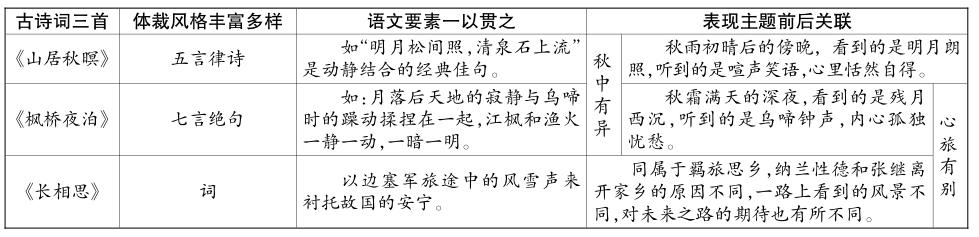

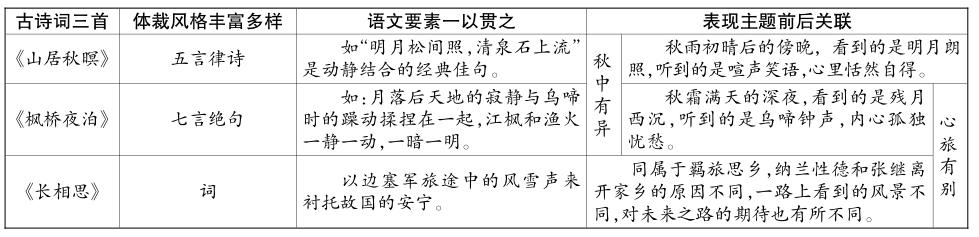

苏教版中的《枫桥夜泊》搭档《山行》,作为秋景名篇一起呈现。围绕一个字(诗眼)来表情达意,是两首古诗共同的特色;“愁”与“爱”两种截然不同的感情,形成鲜明对比。而统编教材中的《枫桥夜泊》与《山居秋暝》《长相思·山一程》成为全新组合,共同落实本单元的语文要素“初步体会景物的静态美和动态美”。深入解读这三首诗词,可揣摩编者意图,如表1。

(二)引入主题研究,发挥整合功能

1.古韵之秋。教师可以问题“古人吟秋的锦言妙句数不胜数,你想起了哪些呢?”引导学生思考。秋逝冬来之际,学完《山居秋暝》,一起回顾吟诵古韵之秋,可谓是应时应景,从而自然过渡到《枫桥夜泊》,开启一段主题探究之旅。

2.秋月之思。《枫桥夜泊》和《山居秋暝》两首诗中的“秋月”带给你的感受是否一样呢?为什么?请结合诗中具体的词句来说一说。主题式探究不仅注重“面”的延展,更重视“点”的品读,由诗中月想象诗人看到的画面,体会诗人的心情。品“月”过程中,学生对动静相映的表现手法会产生更真切的领悟。

表1《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》教学解读与对比

3.人在旅途。《枫桥夜泊》是张继漂泊在外、途经寒山寺时写下的所见所闻所感,那么纳兰性德为什么离开故园?他在征途中看到什么?听到了什么?想到什么?由“秋月之思”过渡到“人在旅途”的主题探究,《枫桥夜泊》在三首诗中恰好起到了承上启下的作用。学生在主题引领下进行比较阅读,让品诗有了一定的广度和深度。

(三)开展经典活动,积淀优秀文化

1.“四时”飞花令。教学时,师生可从“春”字开始进行“飞花令”,在兴味盎然之中继续“秋”的赛诗,随后提高难度,由“春花”“飞”到“秋月”。学生在搜诗、对诗、听诗的过程中,实现古诗积累。

2.“晨吟”咏流传。从清新自然的《山居秋暝》到感人肺腑的《长相思》,从唐代名诗《枫桥夜泊》到流行歌曲《涛声依旧》,教师可利用晨诵时间,带领学生吟唱、演绎诗词,这更易入心动情。

3.“微”百家讲坛。古诗词学习可延展的角度很多,如张继的人生经历,《枫桥夜泊》后续的故事等,这些能帮助学生更好地理解诗意,感悟诗情。教师可推荐学生课后拓展阅读,然后在班级举行“微”百家讲坛,鼓励学生上台讲述诗词背后的故事,从而把诗词读厚读活。

注:本文获2019年江苏省“教海探航”征文竞赛一等奖,有删改。