一个人,一个时代

2020-04-05徐金超

关键词 民族工业,社会生活,张謇,近代化

中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号 0457-6241(2020)05-0024-08

2019年底,笔者应邀参加人民教育出版社和北京市朝阳区教委联合主办的统编三科教材教学研讨会,并受命上一节八年级历史的公开课。因为临近期末,前面的课都上过了,教学内容要在最后一单元两课中选,我选了“经济与社会生活的变化”一课。相对来说,这一课的内容不算复杂,主要涉及民族资本主义发展和社会生活变化这两大内容,但也要解决两个问题,一是如何处理相对松散的社会生活史的内容;二是如何把经济发展和社会生活变化这两块内容融合起来。

对社会生活史的关注是20世纪后期以来史学界的一大趋势,相应的,中学历史课程中有关社会生活的内容也有所增加,但在整个课程内容体系中仍属于“边边角角”,教学中受重视程度并不高。原因是多方面的:其一,相对于政治、革命、制度这些构建历史发展框架的“大历史”相比,社会生活属于眼光向下的“小历史”,考试中很少在大题中考,时有涉及也以选择题为主,教师的关注度也就偏少;其二,社会生活的内容虽然与生活切近,但也与学生存在着时代的隔膜,与前面的主干内容相比,少了那种波澜壮阔、龙骧虎跃的历史活力,相对比较“散”,比较“碎”,学生学和教师教的热情都受到影响。笔者以为,要引导学生在政治变革和经济发展的历史大脉络中认识社会生活的变化。这样做,既能实现运用本学期所学历史的“知识建构”,更能使学生理解政治、经济、社会生活的互动关系,初步感受唯物史观的基本观点。

一、设计的思路和学教目标

经济发展与社会生活变迁的内容融合,要着眼于经济与社会生活的互动关系,但从操作层面说,更重要的是找到融合的载体。历史,是人的历史,多年来,笔者一直在探索以人物为线索组织历史教学,本课的设计中也想以人物为载体来融合经济与社会生活两块内容。谁?张謇。很多老师设计过以荣氏集团为线索学习近代民族工业的思路,笔者选择以张謇为切入点,是基于几个方面的考虑:一是自己素来佩服张謇的事功与为人,看过多种张謇的传记,材料积累不少;二是课标和教科书均以张謇作为典型例子,如《初中历史课程标准》(目前仍用2011年版本,与现行统编教材不完全配套)就规定:“以张謇兴办实业为例,初步认识近代中国民族工业的曲折发展。”可以说,以张謇为线索讲本课内容是执行课标要求的;三是与其他民族资本家相比,张謇更能融合社会生活的内容。荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等著名企业家都是近代著名企业家,也是教科书中涉及的,但他们对社会生活的影响没有张謇那么全面,因为张謇除了纱厂外,还创办了图书馆、博物苑、气象台、医院、公园、剧场等,更创办了几百所学校,这些事业,使他全面影响了一个地区的社会生活,用他的活动来讲社会生活的变化,更能收顺理成章、水到渠成之效。

綜合课标的要求和设计的思路,梳理本课学教目标如下:

1.能够简述近代民族工业产生、发展的大致过程,能列举代表性的企业家,会联系历史背景和相关材料分析民族工业发展或困难的原因。

2.能用实例说出近代以来交通、通讯、习俗、饮食、服饰等方面的社会生活变化,并能结合背景认识变化的原因,从而理解政治、经济变革对社会生活的影响,初步认识政治变革、经济发展、社会生活变化之间的互动关系。

3.能够认识近代民族工业和社会生活变迁在时空上的特点和局限,理解半殖民地半封建中国经济发展和社会进步的困难。

4.通过了解以张謇为代表的企业家的事迹,感受他们的家国情怀,初步认识个人与时代的辩证关系。

二、教学的过程和意图说明

【导入】呈现笔者从杭州到北京的高铁票据图片。一方面自我介绍,另一方面让学生从图片中说出从杭州到北京花了多少时间——4小时30分钟。紧接着,出示1889年张謇从江苏海门到北京的日记资料:

正月二十八日,启行。三十日,知轮船北行者甚多,仓卒附“海定”。一日,子初开行。四日,抵大沽口,水浅不进,易小舟,四十里至塘沽。乘火轮车抵紫竹林,计一时行百二十里。八日,入都。

——《张謇日记》(1889年)

设问:1889年,张謇从江苏到北京花了多少时间?我与张謇的北京之行,花费时间相差这么多反映了什么?在学生回答的基础上亮出本课主题:一个人,一个时代——经济与社会生活的变化。

设计意图:因为是借班上公开课,与学生之间比较陌生,一般要有一个自我介绍。用自己的高铁票作为导入,能够比较巧妙地将自我介绍与所学内容(交通是近代社会变迁的重要方面)结合起来,起到一石二鸟的作用。引用张謇的日记,能够让学生在比较中认识今昔变迁,并不动声色地将本课的线索人物张謇请出场。在实际教学中,学生能够比较准确地得出“交通发展了”“时代不同了”等认识。

【第一环节:张謇的选择】

1.提供张謇中状元的相关史料,向学生介绍张謇人生的高光时刻。

光绪二十年(1894年)三月二十四日,乾清宫听宣,以一甲第一名引见。……二十八日,诣礼部翰林院听宣到衙门。

——《张謇自编年谱》

设问:张謇在科举考试中取得了什么成绩?从材料的信息看,他将走上什么样的人生道路?

教师在学生回答的基础上,小结并进一步设问:张謇考中状元,考中状元是古代读书人梦寐以求的美事,所谓“人生得意马蹄疾,一日看尽长安花”,按照制度设计,他将走上官场,事实上,他也要到翰林院上班了。不过,同学要关注他考中状元的时间。1894年,你想到了什么历史事件?有什么后果和影响?

2.引导学生回忆甲午战争和《马关条约》的相关史实,认识张謇人生的高光时刻正遇上了国家的艰难时代,并问:他会作出怎样的人生选择?让学生齐读张謇的名言:“愿成一分一毫有用之事,不愿居八命九命可耻之官”(张謇《至沈子培》)。教师简述张謇对雨中躬迎慈禧太后的回忆及父亲去世的情况,指出:1895年,张謇回到家乡又面临新的人生选择。那么,他将选择怎样的“有用之事”呢?

3.出示中国近代洋务企业和民族资本主义产生的历史地图(图略)。

设问:图中的李鸿章、方举赞、陈启沅在19世纪六七十年代做出了什么探索?

在这样的时代背景下,张謇作出了自己的选择。呈现张謇的名言,学生齐读:“国非富不强,富非实业不张。”“工苟不兴,国无不贫之期,民无不困之望,可以断言矣。”

引导学生解读这两句名言,设问:张謇的选择是什么?(兴办实业)兴办实业的目的是什么?(为了国家的富强)还有什么目的?(让人民摆脱贫困)

小结:张謇在民族危机到来的1895年,选择了“实业救国”的道路。他办企业,不是为了发财做老板,而是为了国家的富强和人民的富裕,这就是张謇的家国情怀。

4.给出张謇筹划创办大生纱厂的史料,学生阅读:

自光绪二十一年(1895年),中日约定,有日人得用机器,在中国内地各州县城乡市镇,制造土货之条。九月间,前署南洋大臣张(之洞),分属(嘱)苏州、镇江、通州在籍京官,各就所在地方,招商设立机厂,制造土货,以抵制外人之计。通州产棉最王而良,謇因议设纱厂。

——张謇:《承办通州纱厂节略》

设问:材料中“中日约定”的相关内容,是什么?从材料中可以看出,张謇创办大生纱厂的直接目的是什么?

学生回答:材料中“中日约定”的相关内容是指《马关条约》中允许日本在通商口岸开办工厂。办厂的直接目的是抵制外国的经济侵略。

设计意图:将经济和社会生活的变化放在整个历史发展的背景下学习,是本课的重要思路。本环节通过张謇中状元和开办大生纱厂两个事件来引出相关知识,有利于学生神入历史,进入历史现场。同时运用史料引导学生关注背后的“大历史”:甲午战争和洋务运动。这是前半学期学习过的内容,回忆这些不仅有利于建構历史知识,更重要的是感受张謇面临的时代和选择,体味历史人物的时空条件,在此基础上认识:个人的人生选择离不开时代大势的影响,突出本课“人与时代”的主题。运用张謇的三句名言,认识张謇创办实业的主要目的,感受其人生选择中体现的家国情怀。

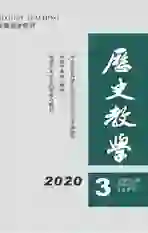

5.给出大生纱厂厂房的外景(图略)和内景(图2)的图片,再给出中国传统纺纱的图片史料(图1)。

设问:请大家将张謇的纱厂生产的情形与中国传统的纺纱相比较,二者有何不同?

让学生感受张謇的纱厂使用的是机器生产,教师说明:我们把这种使用机器生产的企业称为近代工业,从洋务企业到民族资本主义企业,中国逐渐发展起使用机器生产的近代工业,中国的工业化进程就是这样发展起来的。

设计意图:鉴于学生还没有学习过世界历史,不了解工业革命的史实,因此,通过图片对比让学生认识从传统手工业到机器生产的变化是十分重要的,这也是本课中国经济发生“重大变革”的本质所在。图片对比的形式,既生动直观,符合八年级学生的实际,又可以形象地说明中国经济的这一变革。

6.给出张謇的大生纱厂迅速发展的史料,引导学生阅读史料,分析原因。

本厂购用官机,己亥(1899年)开始只二万锭,甲辰(1904年)增二万锭,乙卯(1915年)又增二万六百锭。……自甲寅(1914年)起,配换出纱紧要部分之机件,变更棉条,经过次数改良人工,并促进其作业力,是年每日纱数增至百一十箱。乙卯(1915年)以后,六万六百锭,纱数同时递增,到本届增至百九十箱。

——张謇:《大生纺织公司二十年纪念开会词》

(1917年)

设问:张謇创办的大生纱厂发展情况如何?结合教科书分析出现这一情况的原因。

在学生回答的基础上,归纳教科书中关于辛亥革命后民族工业发展的主要原因,再引导学生关注材料中反映的主观原因:张謇抓住时机扩大生产、更新机器、培训工人。并在方法上引导学生,教科书对辛亥革命后民族工业迅速发展原因的分析,是从国内、国际两个角度归纳的,国内原因又是从政治、观念两个角度叙述的,均为客观原因。作为实业家的张謇也有自身的努力。能不能抓住时代提供的条件努力作为,是成功与否的重要因素。

设计意图:在设计本环节的教学时,笔者曾经在两个问题上有过犹豫。第一是民族工业迅速发展的原因,教科书中有相应的论述,是用课外的材料让学生分析得出,还是直接让学生从教材中归纳?这是颇费思量的,似乎用一则或几则材料更能体现“论从史出”的原则,但是,一方面,课时的教学容量有限,补充史料就会导致课堂“太满”,影响后面的学习进程;另一方面,即使提供课外资料,也只能提供论述性的材料,很难有合适的原始史料。考虑到统编教材背景下教材的权威地位,加上本次教学又是人教社统编教材教学研讨会的组成部分,就比较多地运用教材来组织学习活动,后面环节的设计也有这个考量。第二个问题是史料的选择,原拟用大生纱厂的相关统计数据表,比较直观,可能更适合八年级学生的认知特点,但是如果用统计数据的史料,就不能体现“张謇的主观努力”这一因素了,为了更好地突出本课“人与时代”的主题,仍然决定选用张謇本人的叙述。附带说一下,本课设计中运用史料尽量选用原始文献,但尽可能简短,以适应八年级学生的认知水平。

7.出示“辛亥革命后中国民族工业分布图”(略),由教师介绍其他代表性的企业家和民族工业发展的总体形势。并指出,在近代工业发展的大潮中,张謇是其中一个典型代表,而随着近代工业的发展,中国人的生活也发生了巨大的变化,张謇也是其中的受益者,从而进入下一个环节。

设计意图:本部分主要由教师讲述,目的是让学生认识张謇不是一个个案,而是一个时代民族工业发展的典型代表,从而进一步理解个人与时代的关系。

【第二环节:张謇的生活】

设问:要了解一个时代人们的社会生活,一般会从哪些方面来观察?学生:衣食住行。

1.关于衣。出示张謇的照片(图3):

设问:图片中的张謇穿什么?(清朝的官服)如果他转过身来,你会看到什么?(辫子)紧接着出示图4,问:图4中张謇穿的是什么服装?(西服)如果转过身来,辫子也没有了。

思考:两张照片中张謇的形象发生了变化,其社会背景是什么?

在学生回答的基础上小结:张謇形象变化的社会大背景是辛亥革命的发生,进入中华民国,民国政府剪辫、易服和劝禁缠足等法令改变了人们的形象,也改变了人们的日常礼俗。可见,社会生活的变化受到政治变革的影响。

再出示张謇家庭合照(图5)、张謇之子张孝若照片(图6)、张孝若一家合影(图7):

对图片简单介绍后,引导学生探讨:上述三张照片中,从张謇到张孝若到张孝若的小儿子张绪武,服饰中可以看出近代中国服饰存在什么趋势?

在学生发言的基础上,总结近代服饰的趋向:日益开放,崇洋趋新。并且指出这种趋向不仅体现在服饰上,也体现在饮食、交通、婚丧和娱乐方式上。

2.关于食和住。

顷与汝权询儿体气……冰其淋、汽水、荷兰水妨胃,不可服,兼防腹痛。

——张謇给其子张孝若的信(约1913年)

设问:可以看到在饮食方面,也出现了什么新的东西?(西式饮食)教师:不仅张謇的孩子喜欢吃,他自己也吃。

十二月二十二日(公历1月23日),中途遇二君(秉三、仲仁),因同返,即约至别业西餐。

——《张謇日记》(1919年)

张謇请客的别业怎么样呢?出示图8。他创办的企业厂房今貌,出示图9。

让学生感受居室方面也存在着受西方影响的特点。

3.关于行。再次呈现前述1889年张謇进京的史料:

正月二十八日,启行。三十日,知轮船北行者甚多,仓卒附“海定”。一日,子初开行。四日,抵大沽口,水浅不进,易小舟,四十里至塘沽。乘火轮车抵紫竹林,计一时行百二十里。八日,入都。

——《张謇日记》(1889年)

設问:我们刚才关注了张謇进京花费的时间,现在从材料中看一看张謇进京所用的交通工具。引导学生找出材料中轮船、小舟、火车三种不同的交通工具:

一月元日,家庙行礼。

二日,九时乘摩托车旋通,百里不及三时也。

三日,合官吏军将人士少长团拜于濠西俱乐部新筑,因共会饮。

——《张謇日记》(1921年)

继续设问:材料中又有什么新式交通工具?前述诸种新交通工具对人们的生活和经济发展有什么影响?

教师指出:19世纪后期,受西方工业革命的影响,用蒸汽、内燃机作动力的新式交通工具逐渐进入中国,既方便了人们的出行,也促进了商品的流通,为民族工业发展创造条件。

4.关于礼俗。引导学生再次阅读上述材料,设问:张謇在当年的正月初一和正月初三分别在做什么?从而导入关于礼俗的学习。

结合学生的回答,介绍家庙行礼与春节团拜会两种不同的礼俗,前者是中国传统的礼俗,后者是新式礼俗,并重新呈现前述图7。组织学生讨论:从图7所示服饰和上述材料中礼俗的情况看,近代中国的社会生活变化呈现什么特征?

在学生交流的基础上,概括近代社会生活“新旧并存、多元发展”的特征。

设计意图:本环节的设计主要考虑了三个方面,一是追求直观。用比较多的图片来呈现生活变化,让学生比较直观地走进张謇的生活世界,认识张謇的生活状况,即使用了一些文字史料,也用原始史料并尽可能简短。二是走进生活。社会生活变化表现在方方面面,在本环节的设计中以衣、食、住、行、礼俗为序,是照顾一般的社会生活的叙述习惯,适当打破了教材的叙述次序。三是突出关键。即着眼“社会生活与政治、经济互动”,通过辛亥革命与服饰变化的关系,让学生理解政治变革对社会生活的影响,通过交通的发展,理解经济发展与社会生活变化的交互关系,从而突破本课的难点。

【第三环节:张謇的时代】

1.呈现张謇创办工厂、发电厂、电话公司、气象台、剧院、体育场、养老院、幼儿园、学校等图片十多张(图略)。并以文字形式呈现张謇修建的海港、铁路、公路及创造的十多个全国第一:

中国人自己创办的第一个博物馆——南通博物苑;中国第一所民立师范学校——通州师范学校;中国第一所戏剧学校——伶工学社;全国第一所纺织高等学校——南通纺织专业学校;第一个农业股份制企业——通海垦牧公司;中国最早的民营资本集团——大生企业集团;第一所水利学校——河海工程专门学校;第一所培养盲哑师资的学校——南通盲哑师范传习所;中国人自己创办的第一所盲哑学校——狼山盲哑学校……张謇一生创办了20多家企业、300多所学校。

——据张廷栖《张謇所创“中国第一”或

“全国之最”考略》①

组织学生讨论:张謇的人生选择给当时的中国带来了什么影响?

在学生讨论的基础上,教师小结:张謇创办实业的活动,改变了中国的经济面貌,也改变了一个地区的社会生活。引导学生认识:一个人如果顺应时代潮流作出努力,就可以推动时代的变革。

设计意图:张謇一生不仅仅是实业家,他还兴办了很多文化和公益事业,这是教科书中有介绍的,如何用好这些介绍?本环节中,补充了大量的图片,让学生直观的感受张謇对时代变革所起的作用,进一步感受张謇的家国情怀。图片和文字资料兼顾经济和社会生活两个方面,使本课的两个方面内容更好地通过张謇的活动融合起来。此外,还补充了张謇创造的全国第一,试图突出张謇的首创精神,并让学生潜移默化地接受张謇创业创新和服务社会的思想熏陶。

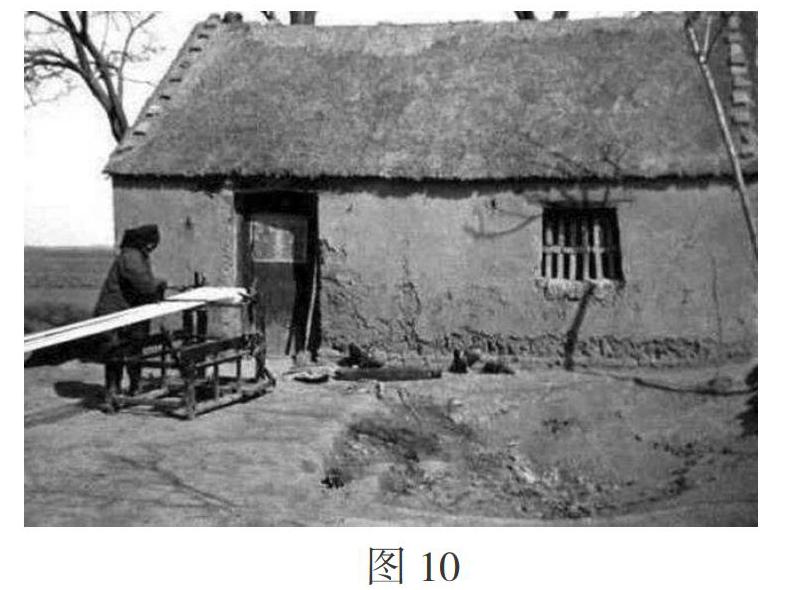

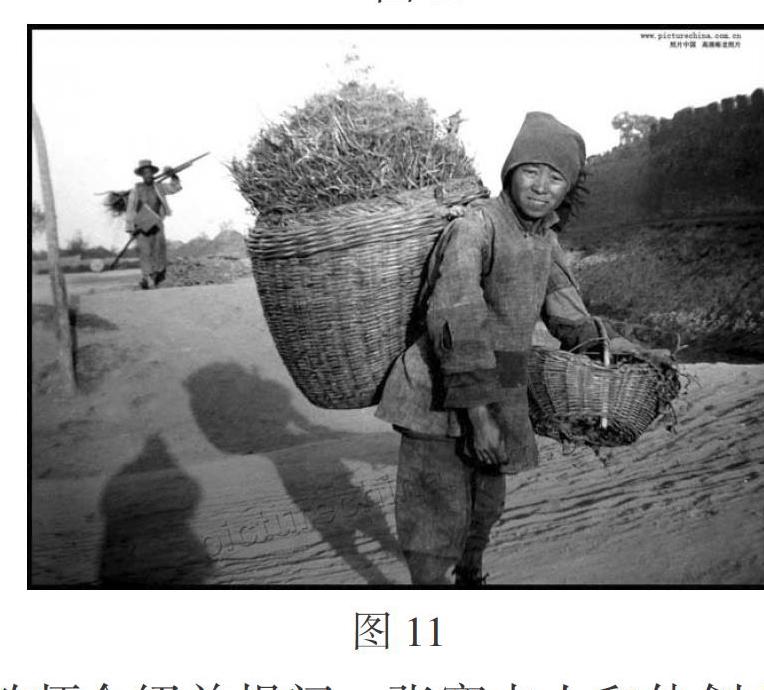

2.呈现民国时期中国农村生活场景照片(图10和图11)。让学生感受近代中国另一类人的生产和生活状况。

教师介绍并提问:张謇本人和他创办企业的南通地区,人们的生活发生了很大变化,但更多的农村地区和西部地区,人们的生产、生活状况是这样的,可见近代中国的社会生活变化有什么特点?

引导学生理解近代中国社会生活的变化是不平衡的。沿海与内陆、东南各省与西北各省、大中城市与广大乡镇、受过教育的民众与教育程度较低的民众之间存在很大的差异。

3.引导学生再次阅读“辛亥革命后中国民族工业分布图”(略),设问:社会生活变化的上述特点与经济发展密切相关,从图中可以看出,近代民族工业发展有什么特点?(地区不平衡)

再提供近代轻工业和重工业占比情况和民族资本主义在国民经济中地位的相关材料:

在抗日战争以前,现代工业产值不过只占国民经济总产值的百分之十左右。……在1933年的产值中,外厂或外资控制的占很大的比重,如煤占64.9%,生铁占99.1%,电力占63%,铁路运输几乎全部控制在帝国主义和官僚资本主义手里。……中国民族工业没有重工业基础,基本上都是轻工业。就是轻工业内部也是支离破碎,所以整个工业没有形成独立发展的体系。

——凌耀伦、熊甫、裴倜编著:

《中国近代经济史》

引导学生阅读材料,分析近代民族工业发展的局限性。

教师总结:近代民族工业在地区分布上不平衡、行业分布上不平衡、在国民经济中的地位还不高,总体上还比较落后,这种局面也制约了整个国家社会生活的变化。

设计意图:张謇以及他所在的南通地区、江南地区的社会生活状况与整个中国社会生活的状况之间既有联系又有区别。通过图片引导学生全面、辩证地认识近代中国社会生活变化的总体面貌,进一步理解“个人与时代”的主题。并以探究原因的角度解读民族工业发展的局限性,引导学生进一步理解经济发展与社会生活变化的相互关系,以更好地渗透唯物史观、培养历史解释素养。

4.出示材料:大生企业的困境。

大生则每纱一箱,须亏一箱之本;每纺一日,须负一日之累,不能逃当然受困之公例。

——张謇:《致吴季诚函》(1925年)

提问:20世纪20年代,张謇的企业发展遇到了什么情形?(连续亏损,发展困难)从材料中看,这种情形是大生纱厂的个别情形吗?可以从哪个词中得到结论?(引导学生关注材料中“公例”二字,从而认识张謇企业的困境并非个案)

5.再出示材料:

第一次世界大战结束后,世界经济格局发生重大变化,加之国内各派军阀又进行了长达三年的混戰,大生企业集团更是雪上加霜。急于扩展“地方自治”成果的张謇,陷入欲速则不达之窘境,民国十四年(1925年)仅大生一厂债务即高达900万两以上。

——曹琳:《中国现代化的先驱》

学生阅读材料并讨论:一战后,大生企业集团发展困难的原因有哪些?

教师:根据讨论的情况,指导学生运用分析迅速发展原因时的方法:从国际因素、国内因素、个人因素等角度归纳材料中体现的原因。值得注意的是,学生往往从教科书的叙述出发,总结帝国主义、封建主义、官僚资本主义三个方面的原因,教师应进行适当的小结和指导,既要肯定从这三个方面分析近代民族工业发展困难的原因是正确的,但也要指出不同时代、不同企业会有不同的原因,例如,张謇的纱厂在1925年前后就陷入困境了,但当时国民党还没有确立在全国的统治,国民党的官僚资本也还没有建立,因此不是张謇企业困难的原因。张謇企业发展困难的国内政治因素,可以用材料中“军阀混战”来表述。还应该请同学关注,除了笼统的“三座大山”这一主要原因之外,还要注意企业家个人的因素,张謇企业发展困难的原因,就与其经营不善有关,即材料中的“急于扩展地方自治成果”。

设计意图:本步骤的目的主要有两个,一是进一步运用前半节课民族工业迅速发展原因分析的思路,引导学生从国际背景、国内背景、个人因素三个角度分析民族工业发展困难的原因,以掌握这一分析方法。二是进一步理解个人与时代、经济与政治的关系。张謇企业的困境是一战后民族资本主义发展再度受挫的一个缩影,通过补充材料的形式,组织学生分析原因,有助于学生辩证地理解近代民族工业发展的总体情形,并把民族工业的发展放在半殖民地半封建的社会大背景下考察,进而理解:在半殖民地半封建的中国,实业救国是很难真正实现的,从而进一步认识个人与时代的关系、经济与政治的关系。

【小结和思考】

1.结合板书小结本课内容,着重以结构式板书的形式再次讲述政治、经济与社会生活三者之间的相互关系。

2.提出话题:请学生思考“人改变时代”与“时代决定人”这两个命题。最后提示:人是在时代条件下作出自己的选择的,因此,个人要不断认识时代,能够顺乎时代潮流,同时,个人顺乎时代潮流的努力也可以改变时代,为国家乃至人类的进步作出自己的贡献。

设计意图:既是知识的小结,更是再次点出本课的难点和灵魂:政治、经济、社会生活三者的互动关系;人与时代的关系。

三、回顾与思考

从本课的设计和实践效果看,有两个问题值得总结:

一是教学设计与主题提炼。课堂教学主题的提炼,既是基于教学内容本身的逻辑,更是基于学生成长的要求。“经济与社会生活的变化”一课,从教学内容看,核心的问题是政治、经济、社会生活的互动关系,所以,可以把“近代化”作为本课的主题。从学生成长的角度看,历史不能在学生的生命长成中“缺席”,非常重要的一点就是要为学生成长提供历史的营养,就本课而言,通过张謇的经济活动和日常生活,理解人与时代的关系,并能在此基础上理解:“认识时代,顺应时代”既是个人事业成功的前提,也是贡献社会、改变时代的前提。从这个意义上讲,“人与时代”的主题比“近代化”的主题能更好地指向学生的成长。

二是教学设计与专业阅读。本课以张謇为线索设计教学,需要运用大量他创办实业和日常生活的史料。检索平时阅读的积累,张謇创办实业的史料比较丰富,各类近代经济史资料中就可以找到,但反映其日常生活的史料就不习见,衣、食、住、行、礼俗五个方面,衣和住可以用图片说明,尚可借助网络收集,而食、住、行等方面就不容易找,笔者阅读了《张謇自述》(张謇)、《张謇——中国现代纺织业开拓者》(陈红晓)、《张謇传》(张孝若)、《状元实业家张謇》(卫春回)、《张謇:兼怀天下》(刘未鸣、詹红旗)、《张謇》(王敦琴、陈蕊)等书籍,但衣、食、住、行方面的史料仍然不多,最后通过通读《张謇日记》和《父爱如山——清末状元张謇写给儿子的信》(南通市档案馆和张謇研究中心编)找到相应的史料。反思备课的过程,平时的积累阅读与围绕设计思路的任务型阅读相互结合是教学设计的基础。历史课,没有贴切的史料支撑,就会无所依傍,所以,阅读是历史教师终身的备课。

当然,本课的教学设计也存在着开放度不够的问题。有的是内容方面的,例如,20世纪20年代张謇企业(也包括其他很多轻工业企业)发展困难的原因,根据教材的叙述,“一战后帝国主义经济势力卷土重来”是最重要的原因,最近几十年,越来越多的学者对此提出了不同看法,如果能够提供一些不同的观点及资料,让学生作为课后探究活动的任务,可能会更好一些。不够开放也体现在教学方法方面,大多数的问题设计都比较直接或封闭,如果能够更多地“提供历史资料、明确学习任务”,让学生自主、开放地探讨问题,那么,课堂可能会更加灵动。

【作者简介】徐金超,正高级教师、浙江省特级教师,浙江省新昌县教体局教研室教研员。

【责任编辑:王雅贞】