韵律形态学研究综述

2020-04-01耿丽君

耿丽君

摘要:韵律形态学是韵律音系学的一个重要分支,旨在解释韵律与形态变化之间的关系与互动。从韵律音系学产生的理论背景和原理应用来看,它在解释具体音系过程的问题上,具有突出的理论优势。韵律形态学与优选论、对应理论等相结合,为汉语形态现象的一些具体问题提供新的理论视角和分析方法,对于普遍语言学、语言类型学和一般构词理论和韵律理论均有重要意义。

关键词:韵律形态学;韵律模板;制约条件;形态变化;研究综述

中图分类号: H01文献标志码: A 文章编号:16720539(2020)01009807

韵律形态学(Prosodic Morphology,简称PM)是韵律音系学的一个重要分支,旨在解释韵律与形态变化之间的关系与互动。随着韵律形态学研究的不斷深入,其整个发展过程呈现出多语言、多意义、多学科的特点。从已有的研究现状来看,它与多个相关理论的交叉和互动,在各语言和方言的韵律-语音的音系解释具体应用中,均体现了突出的理论优势。本文从韵律形态学的历史背景、基本原理和分期发展出发,尝试进一步发现总结该理论在解释形态变音现象时的适用性,同时结合一些形态变音案例,找到该理论与汉语及其方言相关现象的结合点。

一、韵律形态学的起源与发展

韵律形态学的产生,与传统形态学和韵律音系学之间有着深刻的渊源关系。后者为韵律形态学提供理论基础,韵律形态学是对它们的进一步继承与发展。

传统形态学(Morphology)作为语言学的一个重要分支,包括屈折形态学和构词法两个部分,主要研究词的内部结构,涉及对相关理论和基本概念(如词素、词根、词缀和构词法等)的探讨,及对特定语言现象进行解释和分析。形态学本身具有跨学科性质,与语音学、音系学、句法学、语义学、词汇学等均存在交叉,其中与音系学的交互一直广受关注。生成音系学分支理论在各自不同发展阶段,均关注过形态与韵律之间的互动关系,如词汇音系学、韵律音系学等。在此基础上,韵律形态学在20世纪90年代发展成为一种新的音系学理论,最初系统提出这一理论的是McCarthy和Prince [1]。PM是关于语素结构和音系结构相互作用的理论,关注形态与音系的决定因素如何发生互动,及韵律结构如何作用于语素模块(template)和界限(circumscription),并通过一系列合格的语法规则解释各种形态变化现象。

20世纪 50年代后期,Chomsky和Halle写成The Sound Pattern of English[2],第一次全面系统地阐述生成音系学理论,标志着结构主义音位学统治的终结和生成语言学时期的开始。经典SPE强调语法系统性,把语音系统看作语法系统的子系统。它认为音系结构由音段和非音段两部分组成。音段成分代表抽象的语音,由二维的音系特征连接起来,包括[stress][pitch][tone]等;它们与区别特征具有相同地位,都是从语音的声学或生理特性中概括出来的、具有语言学意义的特征单位。非音段特征包括边界信号(boundary symbols)和句义分界符(syntactic brackets),分别反映相邻音段和句子之间的关联程度。由此可见,SPE模式对非音段成分的分析,采用与音段成分相同的线性模式。这种分析模式不仅片面地用线性方式处理非音段成分的超音段属性,还忽略音节在音系过程中的重要作用,实际上依旧没能摆脱结构主义分析中线性模式的束缚[3]。另因音系底层的输入成分由不同层次组成,而表层句法结构却只体现为线性语流,SPE模式据此明确提出层级概念(Hierarchy)在音系推导中并不发挥直接作用。而后来大量语音事实证明,很多语音规则发生作用并不直接由相邻的语音单位触发,说明表层的语音表达也具有层次性。因此,经典SPE的线性分析模式常易陷入困境。

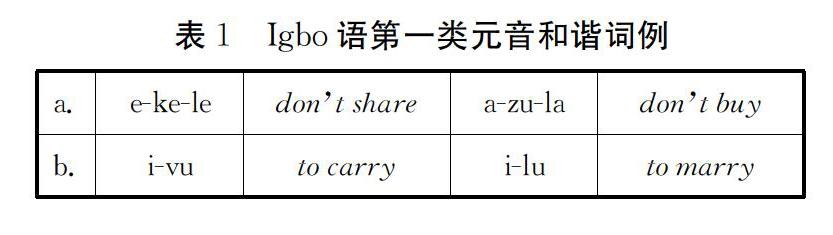

20世纪70年代的非线性音系学(Nonlinear Phonology)针对经典SPE生成模式在分析非音段成分时的问题和局限,提出改进。它将注意力从底层形式的抽象性和规则的自然性,转向表达式的自然性,并产生两大重要分支理论:自主音段音系学(Autosegmental Phonology)和韵律音系学(Prosodic Phonology)。自主音段音系学最早由Goldsmith提出[4],是为了解决声调语言中的声调问题。它突破SPE线性序列的分析框架,认为声调是独立于音段之外的音层。自主音段音系学一般用于处理声调语言中的声调延伸和语音同化等现象,如浮游调、元音和谐等。韵律音系学主要关注音节结构、重音和节奏等韵律问题的内在关系和规律,如音节或音步的相对强弱、重音模式和等级等问题[5]。理论初期尝试解释超音段特征,逐渐形成三种不同的理论分支:树栅论、唯栅论和唯树论。此外,韵律音系学还关注音系与语法的交互作用,其中一些研究结果被应用于形态学研究,这为韵律形态学的产生奠定理论基础。音系学家通过大量语言事实,论证SPE和非线性音系学两大模式对解释形态变化的有效性问题。Clements以Igbo语元音和谐为例,比较经典SPE模式和自主音段音系学的解释力[6]。一般来说,元音和谐的发生一定来自于词根中某个成分的触发,相关元音特征通过两种方式传递:一是词根和谐(symmetric):词根特征传递到包括词缀在内的整个词内;二是定向和谐(directional):元音特征从某一固定位置,从最左或最右往某个方向传递。Igbo语的元音和谐属于第一类,见表1。

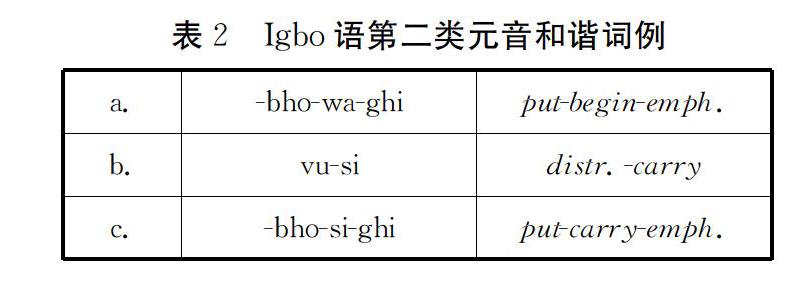

表1第二栏,[zu]和[lu]的词根和词缀元音都是[H],不含[ATR]特征,因此[ATR]被应用。而第一行均由三个连续性操作组成:词缀[H]、[H]特征传递、语音表达,最后得到含有[+ATR]和谐特征的表层形式。但Chomsky和Halle显然没有注意到元音和谐中的不透明现象(opacity),即某些词根元音或词缀可能会阻断和谐特征的传递。如中性元音的处理一直成为困扰传统生成音系学的难题之一,如Igbo中的某些例子(见表2)。

表中a行属于典型的元音和谐,其中发生元音和谐的是词缀[-wa]和[-ghi],b行显示词缀[-si]却没有参加元音和谐,c行显示和谐特征无法从后缀[-si]传递到最右端的[-ghi],而[-si]似乎可自动诱导自身元音的和谐特征向右传递。显然,线性的分析模式对元音和谐中大量存在的不透明现象解释力不强。

可见,SPE模式对音系结构中重音、音高等超音段成分的分析,采用的是与音段成分相同的线性模式,以形式化的规则推导进行解释,并归纳普遍性特征。这种模式不仅没能摆脱结构主义线性分析的局限,更忽略音节这一介于音段和词素之间的韵律单位在音系过程中的重要作用[3]。另外,因为音系底层的输入成分由不同等级组成,而表层句法结构却只能体现为线性语流,因此,SPE模式提出的层级概念(hierarchy)在音系推导中不能发挥直接作用。后来大量语言事实也证明,很多语音规则发生作用并不直接由相鄰的语音单位触发,说明表层的语音表达也具有层次性。加上SPE理论严重忽略音节在音系过程中的重要作用,把音段看成最基本的表现单位,因此它的分析模式常易陷入困境。

以上这些非现象音系学的原则和方法被应用到形态学研究。例如,McCarthy在讨论Semitic语的间断式词缀(discontinuous affixation)形态变化现象时,发现辅音扮演词根角色,而元音扮演词缀角色[7](见表3)。

表3中,前两行词根辅音和词缀元音相同,不同之处在于表层元音的具体数量。McCarthy提出,该元音与辅音混合序列可由音节框架(syllabic skeleton)或模板表示(具体见图1),并总结出韵律模板的四项联结规则:一是音节框架中每个时间格必须至少与一个韵律的自主音段联结;二是联结线不能交叉;三是除了特殊规定,一般联结必须从左到右;四是当韵律自主音段包含联结和未联结的两个单位,后者将传递到未填充的空格中。

图1Semitic语动词形态变化的模板联结

可见,非线性音系学多层结构音系表达的解释力,明显优于SPE模式过于抽象的线性推导。前者用少数普遍性原则,如最佳完形原则和联结规则取代数量众多的音系规则,底层向表层的推导过程也是所有音层上音系成分互相联结的过程,为进一步认识音系表达的结构功能和音系过程的机制提供新的视角。韵律音系学作为节律音系学的进一步发展,还关注音系与语法的交互作用,其中一些研究结果被应用于形态学研究,这为韵律形态学的产生奠定了理论基础。

二、韵律形态学的基本原理

在非线性音系学研究成果基础之上,韵律形态学应运而生,并分为20世纪90年代前后两个时期,前期的分析方法主要基于韵律模板。McCarthy和Prince从大量语言事实出发,搜集语言内部证据以支持韵律与形态互动分析的适用性和解释力,于1990年提出韵律形态学中的三大基本命题,其核心概念就是韵律模板[1]。

(1)韵律形态学假设(Prosodic Morphology Hypothesis):韵律模板由一系列不同层级的韵律单位组成,包括韵素μ,音节σ,音节Ft和韵律词PrWd。

(2)模板满足规则(Template Satisfaction Condition):构词操作必须强制性满足模板,受韵律规则制约。其中,韵律规则包括普遍性规则和个性规则。

(3)韵律界定辖域(Prosodic Circumscription of Domains):构词在特定辖域内运行,受韵律规则和构词规则双重制约;辖域内的最小词(Minimal Word)是形态变化的基本单位。

这三个命题是韵律形态学的基本指导原则。音系学家在此基础上进一步提出相关原则,其中较为重要的是Ito提出韵律认证(prosodic licensing)和线性擦除(stray erasure)[8]。其要求每一级音系单位都要受上一级音系层次支配,当一个弱化的词缀无法与上一级韵律单位联结后成为一个独立音段,就会被擦除,也即一个漂浮特征受到上层音段支配和控制,才能连接到表层。

韵律形态分析法要求所有模板都必须满足韵律条件,并且规定形态过程的作用辖域既可由形态标准界定,也可以由韵律标准界定,为韵律和形态互动研究的展开铺平道路。该原则方法进一步阐发了韵律层级、韵素(莫拉)决定的音节类型、音步类型等问题。以Arabic语“断裂式”复数构词为例,见表4。

Arabic语复数形态变化过程中的最小词仍是一个双莫拉音步,包含一个重音节或两个轻音节,并被限制在一定辖域范围内。这类构词过程中,最小词依次被联结到词缀的韵律模板上,该模板是一个非标记性的抑扬格音步:[σμσμμ],未被联结的剩余成分被保留。词根元音通过[a]-[i]的转换规则进行重写,其中在抑扬格音步之内变为[a],在抑扬格音步之外变为[i]。最后,辅音通过缺省插入(default insertion)出现在元音之间的边缘(见图2)。

在模板分析过程中,韵律的重要性一直被提及。Steriade通过跨语言观察,多次证实韵律因素的关键作用[9]。他强调韵律模板一般选择语言中非标记性音节结构。即使该语言允许某种标记性音节结构出现(如复杂辅音群),韵律模板还是会尽量避免这类结构,而这也成为韵律形态学后期关注的焦点,对大部分重叠构词中的音段变化现象也颇具解释力。

韵律形态学的主要研究目的,是通过相对独立的普遍性原则,对各种重叠、词缀等语言现象的构词模式进行解释。为了实现这些目标,20世纪90年代之后的韵律形态学与优选论、相关理论等结合起来,通过制约条件的等级排列等来实现构词与韵律的互动。在后期,模板这个概念也多次经过修改,逐渐完善。

优选论(以下简称OT)是20世纪90年代出现的一种新的音系学理论,采用韵律与形态交互的观点[10],提出韵律完形要求与构词操作要求直接联系起来。OT和PM之间有很深的渊源关系:OT最初产生于PM,用于对因韵律结构和语素结构相互作用而产生的音系现象分析[11]。OT认为语言由一系列制约条件组成,每种语言独特的语法建立在不同的等级排列(ranking)基础上。当OT应用于形态学,就用制约规则及其等级排列代替规则推导,通过韵律和形态的规则交互,评估筛选出最优输出形式。OT与PM发生交互(简称“PM-OT模型”)的关键在于平行性,即不同框架下的制约条件须在同一层级中作用。PM-OT模型认为,语言中不同的重叠、截断和词缀模式都是这一系列制约条件互动的结果。但是,平行性意味着为了遵守韵律规则,有可能会违反形态规则。因此,这个模型的核心思想是PM,即“韵律标记性制约条件优先于构词忠实性制约条件”。

以秘鲁Axininca Camp语重叠现象为例[12]。Axininca Camp语动词重叠现象有两种情况:第一种情况,重叠项完全复制整个词根;第二种情况,若词根以元音开头,则复制词根的部分音段(见表5)。

根据分析,PMOT模型核心思想就是韵律制约条件优先于构词制约条件——PM。在平行性前提下,韵律模板相关的制约条件排列最高且可被违反,而构词性制约条件和其他普遍性制约条件位于较低级的排列层级。为此,McCarthy 和 Prince对模板概念进行了修正,提出模板实际由一系列韵律与构词交互性质的制约条件组成,还将模板和同界这两类制约条件整合在一起[12]。可见,经典韵律模板概念的一个重要改变,在于它被划分为不同类型、占据不同层级的制约条件。具体类型可见表7。

可见,PMOT框架中模板概念发生變化。此前,韵律模板一般被认为是音段或音素空位,通过定义韵律特征将空位填充。现在,McCarthy 和 Prince提出模板并非实体,而是由一系列对音素数量和结构进行限制的制约条件组成[12]。PMOT模型实际是对原有理论框架的修正和改进,新的假设将PM归于韵律形态学的本质特征,促进韵律形态学的发展。

PMOT模型遇到的最大挑战是对应理论(Correspondence Theory,以下简称为CT)。CT是对于忠实性关系的系统阐述,主要观点是词根与重叠项的忠实性,其中一个重要原则是最大限度忠实条件(MAXIMALTIY):S1中的每个成分在序列S2中有一个对应成分。在重叠构词中,该条件强制要求完全复制,输入项的每一个音段必须与输出项的某个成分相关,即要求输入项的每一个成分都不能删除,这与优选论中的忠实性制约条件类似。同时,CT对于MAXIMALTIY并不完全严格,还包括一系列制约条件:(1) DEPENDENCE:S2中每个成分在S1中有一个对应成分;(2) IDENTITY:对应成分必须在特征[F]上相一致;(3) ANCHORING:S1周边的任何成分在S2周边有对应成分;(4) LINEARITY:对应音段在两个表达式中须具有相同的结构序列;(5) CONTIGUITY:如果输入的两个音段相邻,那在输出中也要保持相邻。

CT对输出式中各种音素成分关系进行高度概括,输出段是输入段的实现,彼此之间存在映射关系。对应关系不仅体现在输入与输出上,还体现在词根与重叠等关系上,因此输入与输出忠实性和词根与重叠项一致是CT的重要概念。McCarthy 和 Prince [13]通过对词法重叠现象的研究,注意到词根、重叠的一致性及输入、输出的忠实性之间的平行关系,还发现词根和重叠之间所表现出的一致性关系与输入和输出之间的忠实性关系在诸多方面都十分相似,并指出这一普遍的对应体系适用于所有类型的语言关系,进一步扩展Prince 和 Smolensky[10]所提出的忠实性制约条件。CT放弃原有理论模型中的包含原则(containment),不再坚持输入项的每个成分不可移除,承认存在一系列不同类型的忠实性关系。这些忠实性制约条件同样也可被违反,但违反程度要最低。

与20世纪90年代前期的理论进行比较,可发现这个时期的韵律形态学日趋成熟,并通过与优选论和对应理论的结合,重点关注忠实型和标记性制约条件在形态变化现象的实际应用。韵律形态学在摆脱传统生成音系学的一些局限之后,逐步显示其理论优势所在。

三、韵律形态学的应用与改进

韵律形态学作为一种关于语素与韵律结构如何作用于模块和界限的理论,从提出以来就被国外语言学者关注,用于解决各种语言中的形态变化现象。这里藉以论文集The ProsodyMorphology Interface为代表,集中介绍韵律形态学的具体应用和实际操作[14]。该论文集在韵律形态学框架下,深入讨论诸如班图语的动词重叠、土耳其语的重音型词缀、南岛语族鼻音替换现象、豪萨语复数形式的韵律词根、平行性双重重叠和韵律与构形交接面的习得研究(Katherine Demuth)等现象,并与其他相关理论进行比较分析。以Larry M. Hyman 和 Al Mtenje的Chichewa语研究为例,在讨论动词重叠和声调变化的互动关系时,发现重叠先从内域(词根部分)中选择音段成分,并不能直接从外域(前缀部分)中复制,但外域的声调规则会应用在复制项中。其中内域和外域具有平行性,分析时通过直接映射完成重叠。

虽然汉语缺乏严格意义的形态变化,但仍有不少复杂的重叠、词缀等现象,已引起国内外语言学者的关注。但总体来说,与构词法相关的非音段现象(声调)研究相比,对构词法相关的音段变化研究一直关注不够。以变韵构词为例,现有研究多从合音的角度来解释,儿化韵、子变韵、D变韵和小称音变等都被认为是不同的合音类型。学者主要利用自主音段理论、优选论等生成音系学理论,探讨合音成分生成的普遍性深层机制[15-18]。我国台湾语言学界在这方面取得了不少成果,大陆相对较少,但重叠构词的生成音系学研究却相对匮乏。

总结这些相关研究成果,可看到生成音系学的理论方法对这些变韵(合音)和重叠提供一个合理的解释框架。无论是自主音段音系学、特征几何理论,还是响度原则,它们都强调音节结构、特征联结与映射、韵律音素(响度)在合音生成过程中的重要性,这与韵律形态学的基本理念是相呼应的,也力证里韵律形态学可为解释这些相关问题提供一个统一的框架模式。虽然汉语方言构词串联和音段变化现象并不多,但是研究其中构词和韵律规则及两者之间的互动,对于普遍语言学、语言类型学和一般构词理论和韵律理论都有重要作用。国外语言学者最先开始将韵律形态学的原则与方法应用于汉语方言的构词现象研究。如Yip认为,尽管没有足够证据证明汉语有丰富的韵律层次,但在很多方言的词缀现象中,已经普遍使用各级韵律单位和韵律原则,如韵律认证和最大化原则[19]。他从韵律形态学角度讨论汉语方言的形态变化问题,包括阳谷方言嵌[l]式儿化韵、安县方言名词重叠、原阳方言子缀变韵和粤语亲属称谓前缀。以阳谷方言嵌[l]式儿化韵为例,Yip将[l]分析为一个漂浮特征,词根舌尖音是为特征停靠的节点,它和漂浮特征都要受到上一级韵律单位限制,否则会被擦除。

再如,YenHwei Lin综合运用非线性的韵律构词学原则与方法,研究汉语方言在变韵过程中词缀构词法与音段韵律规则的互动操作,发现这些变韵构词过程实际是弱化的词素(词缀),即派生词的优选结果[20]。这些弱化词缀,是由莫拉或漂浮音段特征组成的次音段词素(subsegmental micromorpheme)。变韵过程受词缀和构词输出的韵律模板限制,各种规则互动以满足韵律模板的最后输出形式。

与国外语言学者对汉语方言构词现象的关注相比,国内对韵律形态学理论的介绍以及应用都较少。根据穷尽性搜索,目前只有王晓培运用韵律形态学的理论和方法,解释辉县盘上话的单音节动词重叠现象,发现重叠变韵与词根语素的音节重量有关[21]。由于重叠必须由两个相同的重音节语素构成,所以本身为重音节的舒声调重叠后韵母保持不变,而轻声调的入声动词需要舒化为重音节的阴平调,导致韵母发生变化。重叠变韵过程属于构词产生的固定音段,产生的具体历史过程从共时层面难以察觉,其中不仅涉及一些具有普遍意義的韵律原则,盘上话里特定的音系和构词制约条件也参与其中。

四、结语

韵律形态学作为生成音系学的后起之秀,尚在不断发展、改进的过程中。它涉及韵律音系学和形态学两个理论的交叉和互动,研究对象具有针对性。但韵律形态学在汉语方言中的应用明显不足,探讨还不够深入,还未成为学者们关注的热点,其解释力和有效性的强弱亟待对更多语言现象的挖掘和阐释。虽然汉语公认缺乏严格意义的形态变化,但各方言的重叠、词缀、变韵等形态现象十分丰富,尤其与声调等非音段层的互动关系,非常值得进一步研究和探讨。韵律形态学可为这些语言现象提供新的理论视角和分析方法,对于普遍语言学、语言类型学和一般构词理论和韵律理论均有重要意义,也为理论自身发展提供更多的语言内部证据。

参考文献:

[1]McCarthy J.,A.Prince.Prosodic Morphology[M].Amherst:University of Massachusetts Press,1986:721-723.

[2]Chomsky N., M. Halle. The Sound Pattern of English[M]. New York: Harper and Row,1968:221-222.

[3]宫琪. 韵律音系学概述[J].外语教学与研究,1993,(4):10-17.

[4]Goldsmith A. Autosegmental and Metrical Phonology[M].Oxford: Basil Blackwell,1990:12-20.

[5]Liberman M.,A.Prince.On Stress and Linguistic Rhythm[J].Linguistic Inquiry, 1977,(8):249-336.

[6]Clements N. Vowel Harmony in Nonlinear Generative Phonology:An Autosegmental Model[R].Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1980:170-177.

[7]McCarthy,J.Prosodic Templates.Morphemic Templates,and Morphemic Tiers[R].Dordrecht: The Structure of Phonological Representations,1982:191-223.

[8]Ito J. A Prosodic Theory of Epenthesis[J]. Natural Language and Linguistic Theory, 1989,(7): 217- 260.

[9]Steriade D. Reduplication and Syllable Transfer in Sanskrit and Elsewhere[J]. Phonology Yearbook, 1988,(5):73-155.

[10]A.Prince,P.Smolensky.Optimality Theory:Constraint Interaction in Generative Grammar[M].Wiley:Blackwell Publishers,2008:232-252.

[11]李兵. 优选论的产生、基本原理与应用[J]. 现代外语, 1998,(3):74-93.

[12]McCarthy J.,A.Prince.Prosodic Morphology[M].Cambridge.MIT Press,1996:201-210.

[13]McCarthy J.,A.Prince.Foot and Word in Prosodic Morphology:The Arabic Broken Plural[J].Natural Language and Linguistic Theory,1990,(8):209-284.

[14]René Kager,Harry van der Hulst,Wim Zonneveld.The Prosody-Morphology Interface[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010:70.

[15]王洪君. 汉语非线性音系学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 140-167.

[16]Chiang W.Y.The Prosodic Domain of Germination in Taiwanese[J]. Chicago Linguistic Society,1990,(26):91-109.

[17]萧宇超. 从台语音节连并到音韵、构词与句法的关系:老问题、新角度[J].中国境内语言暨语言学, 1999,(5):251-288.

[18]Hsu Hui-chuan.A Sonority Model of Syllable Contraction in Taiwanese Southern Min[J].Journal of East Asian Linguistics,2003(4):349-377.

[19]Yip M.Prosodic Morphology in Four Chinese Dialects[J].Journal of East Asian Linguistics, 1991,(1): 1-35.

[20]Lin Yen-hwei.Degenerate Affixes and Templatic Constraints: Rime Change in Chinese[J].Language,1993,(69):649-682.

[21]王晓培. 辉县盘上话的单音节动词重叠[J]. 中国语文, 2013,(2): 107-115.