温和灸联合电针疗法在缺血性卒中后偏瘫患者治疗中的临床价值研究

2020-03-27伍梅梅刘宗涛

张 晨, 伍梅梅, 刘宗涛

(1安徽省太和县中医院脑病二科, 安徽 阜阳 236600; 2安徽中医药大学第一附属医院脑三科,合肥 230000)

缺血性脑卒中为脑内动脉供血不足或闭塞导致的脑组织缺血缺氧性坏死性疾病,具有高发病率、高致残率和高致死率的特点,其预后较差,存活患者通常因脑组织不可逆性坏死出现偏身瘫痪,其发生率约占20%,是缺血性脑卒中后最常见的并发症之一。偏瘫又称半身不遂,以一侧肢体活动不利为主要表现,包括肌张力异常增高,关节活动受限,神经功能受损等[1,2]。传统中医理论认为,脑卒中患者因风、火、痰、虚、疲致病,其偏瘫的状态多属本虚标实、虚实夹杂之证,是由于气血阴阳失调导致的经脉不通、经筋失养,其病机总属气血逆乱、阴阳失调,半身不遂乃是由于风火痰瘀之邪留滞经络以致气血运行不畅。温和灸在中医理论中系属温热疗法,有着缓解疼痛、促进脏腑功能代谢、改善人体血液循环的作用,与电针联合应用理论上将具有更好的疗效[3-5]。本研究通过分析患者接受治疗后肌张力分级、运动功能、神经功能、生活能力和生活质量的改善情况,探究温和灸联合电针疗法对急性缺血性脑卒中后偏瘫患者的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2016年1月-2017年9月在安徽省太和县中医院脑病二科就诊的缺血性脑卒中偏瘫患者94例,随机分为试验组和对照组,每组47例,其中对照组男26例,女21例,平均年龄(64.60±7.70)岁,平均病程(33.58±5.92) d;试验组有男25例,女22例,平均年龄(64.57±7.72)岁,平均病程(32.16±6.64) d。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。本次试验经本院伦理委员会审核并批准通过,所有患者均充分了解、完全知情,并签署知情同意书。

1.2 纳入标准[6-7](1)符合西医急性脑梗死诊断标准;(2)符合中医中风病的诊断标准;(3)病程在2周~3个月,病情稳定,无进行性加重;(4)肌张力在1~3级之间;(5)意识清醒,可配合至试验结束。

1.3 排除标准[8](1)有心脑血管意外相关病史;(2)合并有严重的高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病;(3)妊娠期或哺乳期妇女;(4)有骨折内固定物,不适合电针治疗的患者。

1.4 治疗方法

1.4.1 常规基础治疗 遵医嘱予控制血压、血糖、调脂稳斑、抗血小板聚集等对症处理,同时参照《中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)》[9]由本院经验丰富的专业治疗师行康复训练,包括痉挛抑制训练、主被动关节活动训练、转移功能训练、平衡功能训练及良肢位摆放等。

1.4.2 电针疗法 根据中医“辨证施治”理论,遵循醒脑调神、疏通经络的治法,所有患者均选取内关、水沟、三阴交、极泉、尺泽、委中为主穴。肝阳暴亢者加太溪、太冲;风痰阻络者加合谷、丰隆;痰热腑实者加内庭、丰隆、曲池;气虚血瘀者加血海、足三里、气海;阴虚风动者加风池、太溪。所选穴位常规消毒,取华佗牌0.3 mm×20 mm~50 mm毫针,内关采用泻法,三阴交采用补法,尺泽、委中直刺进针,余穴按实泻虚补法操作,针刺得气后选取主穴接通SDZ-II2型华佗牌电针仪,以患者肌肉微微颤动为度,每次30 min, 每天1次,每周6次,2周为1个疗程。

1.4.3 温和灸疗法 根据脏腑经络学说选穴,所有患者均选取头部百会穴,上肢瘫痪者加选手三里、合谷、内关、曲池、肩髃,下肢偏瘫者加选血海、三阴交、阳陵泉、足三里。将无烟艾条点燃后置于温灸器中,在所选穴位上垫放棉布垫,放上温灸器并固定,以局部温热且不引起灼痛为度,当患者有灼烫感时可加放棉布垫,所有穴位同时进行,每次30 min, 每天1次,每周6次,2周为1个疗程。

对照组患者在常规基础治疗上单纯予以电针疗法,试验组患者在常规基础治疗上先行电针治疗,后行温和灸治疗。

1.5 观察指标

1.5.1 肌张力改良Ashworth痉挛评分[10]根据患者在被动活动范围内患侧上下肢阻力情况进行判定,分为6级:0级对应肌张力无增高,计1分;I级对应肌张力轻度增高,关节活动范围内有轻微阻力,计2分;I+对应肌张力轻度增加,关节活动后50%范围内出现轻微阻力,计3分;II级对应肌张力明显增加,关节活动大部分范围内有较大阻力,计4分;III级对应肌张力显著增高,关节活动困难,计5分;IV级对应关节僵直,计6分。

1.5.2 运动功能简化 Fugl-Meyer 评分(FMA)[11]包括患者肢体运动、平衡和感觉,以及关节被动活动度(运动,疼痛),总分100分。治疗14 d后对两组患者进行评分,100分:无运动功能障碍;96~99分:轻度运动功能障碍;85~95分:中度运动功能障碍;50~84分:明显运动功能障碍;>50分:严重运动功能障碍。无运动功能障碍和轻度运动功能障碍和中度运动功能障碍判定为有效,明显运动功能障碍和严重运动功能障碍为无效。

1.5.3 神经功能缺损程度评分(NDS)[12]包括患者意识、水平凝视、面瘫、言语、上肢、下肢、步行状态等方面。

1.5.4 日常生活能力、生存质量评定[13-14]患者日常生活能力评定采用Barthel指数量表进行评分,包括患者进食、修饰、洗澡、转移、行走等方面的情况,满分为100分,分值越高,说明患者生活自理能力越强。患者生存质量评定采用SF-36简明健康状况量表进行评分,包括患者主观取向、客观取向以及疾病相关的生存质量方面,满分为100分,分值越高表明患者生存质量越好。

1.5.5 疗效评价 基本治愈:患者偏瘫症状基本消失,可完全独立生活,肌力4~5级,病残程度为0级;显效:患者偏瘫症状明显改善,基本可独立生活,肌力提高2级;有效:患者偏瘫症状有所好转,肌力提高l级,但尚不能独立生活,不能自行站立或步行;无效:患者偏瘫症状无明显改善。

1.6 质量控制两组患者详细的诊疗计划及治疗操作均由本院同一名康复科医师执行。患者治疗前后的量表评分由不参与治疗的其他医师负责。评定者须接受专业培训,熟悉量表内容并能规范操作。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后改良Ashworth痉挛评分比较治疗前两组患者间Ashworth痉挛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与本组治疗前比较,治疗1个疗程后两组患者患侧上下肢肌张力评分均减小,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组治疗后比较,试验组治疗1个疗程后患者上下肢肌张力评分均减小,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后改良Ashworth痉挛评分比较 分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05; 与对照组治疗后比较,#P<0.05。

2.2 两组患者治疗前后简化Fugl-Meyer量表评分比较治疗前两组患者FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);与本组治疗前比较,治疗1个疗程后两组患者FMA评分均增大,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组治疗后比较,试验组患者治疗后FMA评分增大,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后简化Fugl-Meyer量表评分比较 分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05; 与对照组治疗后比较,#P<0.05。

2.3 两组患者治疗前后神经功能缺损程度评分比较治疗前两组患者NDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);与本组治疗前比较,治疗1个疗程后两组患者NDS评分均减小,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组治疗后比较,试验组患者治疗后NDS评分减小,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4 两组患者治疗前后Barthel指数量表和SF-36简明健康状况量表评分比较治疗前两组患者Barthel指数量表评分和SF-36简明健康状况量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);与本组治疗前比较,治疗1个疗程后两组患者Barthel和SF-36量表评分均增大,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组治疗后比较,试验组患者治疗后Barthel和SF-36量表评分均增加,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表3 两组患者治疗前后神经功能缺损程度评分比较 分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05; 与对照组治疗后比较,#P<0.05。

表4 两组患者治疗前后Barthel指数量表和SF-36简明健康状况量表评分比较 分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05; 与对照组治疗后比较,#P<0.05。

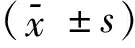

2.4 两组患者治疗总有效率比较与对照组患者比较,试验组患者治疗总有效率增大,差异有统计学差异(P<0.05),见表5。

表5 两组患者治疗总有效率比较[例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

缺血性脑卒中是指局灶性脑供血动脉狭窄或闭塞引发的脑区供血不足和脑组织坏死。幸存者常留有后遗症,其中卒中后偏瘫患者存在较重的肌力的下降、运动功能障碍、痉挛、肢体畸形、认知和精神障碍等症状,半数以上患者存在残疾,生活质量极差[15]。目前临床常用的电针疗法是在传统中医针刺治疗的基础上以阴阳理论为指导,结合人体十二经脉循行规律,选定穴位针刺,得气后于针柄上接通微量电流,利用低频电流对穴位的刺激作用,作用于人体经络,增强神经传导和肌电兴奋,能有效地改善中风后一侧肢体活动不良的症状,现已为广大医务工作者所采用[16]。温和灸是中医理论中重要的治疗方法,该法将艾的药物功效与灸的温热效应相结合,可发挥舒筋活络、行血益气的功效。通常认为湿阻血瘀、阳气虚衰是患者卒中后偏瘫的主要病机,艾灸以阴阳、经络、气血理论为基础,与疏通气血经络的针刺相比,温和灸在扶正祛邪、活血逐瘀通络方面的功效更甚[17]。

本研究结果显示,试验组的神经功能缺损程度评分低于对照组, Xiao等学者[18]通过对93只雄性大鼠进行随机对照试验发现,经艾灸治疗后脑梗死小鼠血液循环明显改善,神经运动功能增强,表明温和灸能够有效改善偏瘫患者神经功能,其机制可能与局部血管特别是脑血管舒张,血液供应增强有关,并且艾叶中含有胆碱,在温和灸过程中有助于损伤神经的恢复和神经传导的重建。本研究试验组患者肌张力分级以及运动功能评分较之对照组均有明显改善,其作用机制可能在于经过艾灸患者肌张力得到明显抑制,异常的痉挛模式被打破,患者偏瘫侧各关节活动及平衡功能得以提高,肢体运动功能得到进步。除此之外,试验组在治疗后的日常生活能力及生活质量的改善程度明显大于对照组,体现了联合疗法的优势。霍新慧等[19]通过对74例中风后偏瘫患者进行对照研究发现,通过艾灸结合康复训练可以使患者异常的肌张力明显下降,患者的日常生活能力及生活质量较单纯行康复训练则明显提高。Kim等学者[20]采用随机对照试验对34例患者的预后进行观察比较,艾灸对于卒中后偏瘫患者临床症状改善有着较好的治疗效果。由于电针疗法能够调节神经递质释放,增强对大脑皮层感觉信息的传入冲动,而温和灸疗法能够通过温热效应为促进机体细胞代谢,为病变细胞提供正常生理活动必须的活化能,纠正能量信息紊乱。联合应用能够发挥对人体各系统广泛的双向良性调整作用,改善机体的病理状态,有助于患者正常生活,进而提高治疗有效率。本研究中温和灸选穴分为头部、上肢、下肢3组,较传统选穴方法更为系统,更具有针对性。头部选百会穴,系督脉与手足三阳交汇,通达阴阳,取其醒神开窍功效。上肢选手阳明大肠经的肩髃穴,取其通利关节、舒筋活络之效;选腧穴曲池,取其治疗肘肩疼痛、上肢瘫痪之效;选原穴合谷,取其主表属阳、宣气通血、疏风利痹的作用;选手三里,取其消肿止痛之效,与曲池共治上肢不遂;选手厥阴心包经的内关穴,取其止痛理气、解痹痛麻木之效。下肢选足阳明胃经的主穴足三里,取其保健强壮,治疗下肢痹痿之效;选足太阴脾经的三阴交,取其治疗脚膝痹痛之效;选血海穴,取其活血舒筋之效;选足少阳胆经上合穴阳陵泉,取其疏经调脉、活血通络之效。通过温和灸作用于以上诸穴,最终达到治疗偏瘫,减轻后遗症的目的,在临床治疗中具有一定指导意义。