浅谈中国传统智慧对景观生态的启示

2020-03-25简新平

【摘要】本文分析了中国传统智慧的三重境界:技、境、道。无论是中国的艺术和文学等,都具有这三重境界。而代表中国最高智慧的中国哲学,也蕴藏在这三重境界里,大道至简,合乎自然。这给景观生态指明了发展之路。园林景观,应该将中国的传统智慧融入其中,既有山水画的自然升华,又有诗情画意的灵性。当园林景观最终达到返朴归真的“道”的层次时,景观生态也将实现天人合一,自然和谐。

【关键词】中国传统智慧;黄帝内经;景观生态

【中图分类号】TU986.1 【文献标识码】A

一、中国传统智慧的三重境界

中国的传统智慧具有三重境界,或者说是三个层次:技、境、道。无论是中国的书法、国画,还是诗歌、文学,抑或是戏曲、音乐,等等,无一不是如此。中国的哲学,就蘊藏在这三重境界里,大道至简,合乎自然。

其一是“形与技”的层次,即物象与技法、技巧,技艺精湛。它完整、唯美、悦目,可以给人以视觉享受,也可以给人清脆悦耳之声,令人叹为观止。

其二是“境”的层次,即中国画、书法中的意境、境界,诗歌、文学中的诗情画意。它情真意切,可以给人以精神享受,既可以使人寂静欢喜,也可以令人黯然销魂,如痴如醉。

其三是“道”的层次,即已经把握阴阳,恬淡虚无,会通之际,返朴归真,物我两忘,天人合一,造化在手,信手拈来,不期遇而遇。

(一)中国书法的三重境界

唐代书法,崇尚的是“法”,以“颜柳欧赵”四大楷书为代表,结构严谨,技法精湛。唐代书法代表作有颜真卿的《颜勤礼碑》、柳公权的《玄秘塔碑》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》、赵孟頫的《妙严寺记》等,从容大度,精致严谨,达到了“技法”完美的境界,是中国传统智慧的第一重境界——“形与技”的层次。

而晋代书法崇尚“韵”。以王羲之为代表的晋人,将书法中的“韵”字发挥到了极致。王羲之的小楷《乐毅论》《黄庭经》,一起一落间就能完成一个笔画组合,用笔轻盈,微小的力量变化都能跃然于纸上;钟繇小楷,气韵流动而从心自在,如蕙心兰质,桂花飘香,不着痕迹;卫夫人的簪花小楷,其一笔一划温润优美而顾盼生姿,如桃花海棠,阳光雨露,心雅之美。唐朝之后,“韵”已成为了不可企及的高度。“韵”,也就是中国传统智慧的第二重境界——“境”的层次。

但是,唐代也有例外。据传,《灵飞经》是钟绍京所写,虽然不及王羲之的神韵,却是已然得道,因此被称为是天下第一小楷。《灵飞经》的存思之道,神形相依,悟通生命之道,无有滞碍,无有恐怖,寂静欢喜。这就是中国传统智慧的第三重境界——“道”的层次。

(二)中国画的三重境界

在中国的国画中,北宋王希孟的《千里江山图》是中国十大传世名画之一。《千里江山图》画面细致入微,江河烟波浩渺,群山层峦起伏。渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥之中,穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合,恰到好处。人物的刻画上,极其精细入微,意态栩栩如生,飞鸟用笔轻轻一点,具展翅翱翔之态。从中我们不难体悟出中国传统智慧的第一重境界——“技法”完美的境界。

自从北宋的宋迪开始,有关“潇湘八景”的中国画,融入四时之境、气候变化的诗意,如夕照、晚钟、秋月、夜雨,又如雪、晴、雨等。它传达出或宁静、或幽远、或思索、或微细的意境,尤其是《潇湘夜雨》,风雨凄迷、心灵无处可归的气息扑面而来。这也就是中国传统智慧的第二重境界——“境”的层次。

齐白石是农民出身,早年以木工为生,直到57岁才来到北派艺术的中心——北京。有一天,他在寄住的寺庙内发现了一块刻有小鸟图案的奇石。那只小鸟简单童稚,并没有什么深刻,但却触动齐白石内心最本真的情感,让他顿然开悟:最高的艺术境界就是——天真自然。

齐白石的画,是源于自然的花朵。一根线画水,却使人看到了江河,嗅到了水的清香。这就是会通之际,人画俱老的大器晚成;是以天人合一、物我两忘的一片天籁;是无法而法、乃为至法的返璞归真。谓之似却又不似,谓之形不似而神韵极似,这就是中国艺术的大写意,是中国艺术和智慧的至高境界——“道”。

齐白石度九十八岁乃去,以书画悟道,仁者长寿也。

二、三重境界的本质

第一重境界,看到事物的外在,追求外在美、形式美。即所谓的“看山是山,看水是水”,看到的是山清水秀,生机勃勃。

第二重境界,附着情感、心境看到事物,追求内外关联的美,在事物上附着情感、心灵。即所谓的“看山不是山,看水不是水”。看到的山水是心境的反映,或是春风十里,抑或是黯然神伤、风雨凄迷。

第三重境界,返璞归真,物我两忘,把握了自然之道,看到的是事物的本质,不再困于事,不再郁于情。即所谓的“看山还是山,看水还是水”。眼前山水是山水,我亦是山水,天人合一。风雨凄迷,不再着于心。

从“技”到“境”,再到“道”,一步步减少表面的形式,追求内心的感悟,领悟事物的本质,最终返璞归真,归于道。此心安处是吾乡。花开,优雅落步;花落,寂静欢喜。淡淡的慈,浅浅的悲,清澈透明。

“道”的层次,技术和意境不再是追求重点(但是,不是没有技术和意境,而是造化在手,信手拈来,不期遇而遇),而是追求心理的归宿和人生修养,追求对世界的认知和把握。

三、中国传统智慧中的“道”与《黄帝内经》

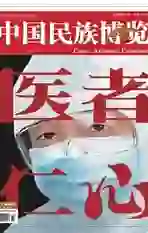

道的本质是中国的哲学,是世界观和方法论,是审美、心理的归宿和人生修养,是对世界的认知和把握。中国哲学、中国的道,在书画艺术、诗歌、文学里,更在《黄帝内经》这样的医学经典里。历来书画大家长寿,以书画悟道矣。医者仁心,仁者寿,其实也是因为医者悟通了生命之道、自然之道。而中国人的生命之道、自然之道,就在《道德经》《黄帝内经》这样的典籍里。

《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》说:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。故积阳为天,积阴为地。……。阳化气,阴成形。”意思是:阴阳是宇宙间的一般规律,是一切事物的纲纪,万物变化的起源,生长毁灭的根本,有很大道理在其中。清阳之气聚于上,而成为天,浊阴之气积于下,而成为地。阳能化生力量,阴能构成形体。凡医治疾病,必须求得病情变化的根本,而道理也不外乎阴阳二字。

《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》又说:“阴阳者,万物之能始也。故曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”意思是:阴阳的变化,是万物生长的原始能力。所以说,阴阳是互相为用的,阴在内,为阳之镇守;阳在外,为阴之役使。

综合《黄帝内经》的观点,可以说:气是万物的本源,人和万物一样,都是天地自然之气的产物,合乎阴阳五行变化规律。天之气在上,地之气在下,天地之气相互交融,则生机运行不息。事物的形体为阴,机能为阳。阴长阳生,阴阳交泰,相互促进,则事物的生机就越来越旺盛。也就是说,事物的机体越旺盛,则其生长动力就越强大。

因此,治疗疾病和治理生态的最根本的出发点应该是一样的,也就是“调理阴阳”,“扶正祛邪”。这是中国传统智慧对世界的认知和把握。

四、融入中国传统智慧的园林景观

中国的园林景观,将中国的传统智慧融入其中,既有山水画的自然升华,又有诗情画意的灵性。融自然景观和人文景观为一体,创造出“意”的优雅和“境”的深邃,最终更是返朴归真而入“道”,自然和谐。技、境、道三重境界层层递进,出神入化。

《园冶》所述“虽由人作,宛自天开”,乃是对园林景观的建造技艺的最高概括。《园冶》书成后,计成的知心朋友郑元勋感叹:还是恨计成的智巧无法传承下去啊。《园冶》所能传的只是造园的方法。造园的“技”可以在《园冶》中寻找,造园的“境”和“道”却需要在中国传统智慧中寻找。例如掇山,需要借鉴古人山水画的笔意,依照作画时的皴法来象形堆叠,按照山石的内在生命节奏来布置。掇小山,就仿效倪云林的画本;掇大山,就学习黄公望的笔法。

唐代诗人王维的《辋川闲居赠裴秀才迪》前两句写道:

寒山转苍翠,秋水日潺湲。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

诗人是在说:深秋时节,原本青翠浓郁的山色,渐渐地变得凄凉苍茫了;山间的泉水,日复一日地慢慢向远方流去;我柱着手杖,心气和平地伫立在茅舍的门外,神情专注地临风倾听傍晚树林中那秋蝉的吟唱声。诗句描绘了辋川附近的深秋暮色,诗情画意,情景交融。王维的辋川别业,是山水田园,更是中国人心中诗意的栖居地,这就是造园的“境”。

上林苑是中国秦、汉时期的皇家园林,南傍南山,北临渭水,岗峦起伏,地域辽阔,地形复杂,有极为丰富的天然植被和人工载植的树木,泉源丰富,林木葱郁,鸟兽翔集,还设大量台观建筑及手工作坊。上林苑是中国园林史上融都城、宫苑、园林于一体的最大的一座皇家园林,可谓“在山水中建城市”。上林苑的建造,出于自然本性,没有技巧、没有理论,但是山水自然,道法自然,不期遇而遇,无心而就,暗合中国传统智慧——“道”的境界。

当景观达到返朴归真的“道”的层次时,景观生态也将实现天人合一、自然和谐。

五、景观生态的“道”——自然和谐

景观生态应该返归至中国传统智慧的“道”,《黄帝内经》的“天真”,合乎自然阴阳之道。通过增强园林景观中的“阴”——自然生物(尤其是植物),使城市的“阳”——水分、能量循环的机能——更加强大,促进阴生阳长,实现生机旺盛的景观生态。

这里有一个例子。半个世纪前,塞罕坝是一片荒漠,寸草不生。1962年起,人们在这里植树造林,经历了长达半个世纪的时光,终于在荒漠上营造起了万顷林海,创造了沙漠变绿洲、荒原变林海的奇迹。据当地生物多样性调查显示,塞罕坝现在有昆虫1000多种,植物700多种,动物256种,鸟类192种,生态系统实现了良性恢复。

在上面这个例子里,没有技巧、没有理论,更没有现代的“海绵城市”等所谓的先进技术,却实现了人类治疗自然的伟大创举。这不值得我们深思吗?

人们在塞罕坝这片荒漠里,并没有企图去创造生态,而只是种植树木、改善自然的生机,但自然的生机变强了,生态系统也就能良性循环了。这和《黄帝内经》强调的“阴生阳长”“扶正祛邪”“通过提高人体的生理机能来战胜疾病”是一致的。

所以,景观生态的“道”,就是要通过增强园林景观的生态机能,使园林景观的生态系统更加良性地循环。这也是中国传统智慧的自然和谐观。

值得一提的是,人们把塞罕坝由荒漠治理成绿洲的过程,现在已经被拍成了电视剧《最美的青春》。剧中的主人公冯程、覃雪梅和他的伙伴们同进退、共患难,完成了从物质拓荒到精神拓荒的巨变,用青春书写了绿色传奇。冯程、覃雪梅最终收获了美好的爱情,而青春的美丽并不仅在于它的五彩缤纷,更在于青春的内涵。中国的传统智慧从来不乏对美好人生的追求,这也是人与自然和谐共存、生生不息的永恒动力。

六、结语

中国的传统智慧,从来都是中国人民追求美好生活的力量源泉和智慧源泉。中国传统智慧给景观生态指明了发展之路。正所谓“有法无式”。我们不能创造大自然,我们只是因势利导,增强自然的机能,与自然和谐共存。而景观生态的出路,就在中国传统智慧的“道”。

参考文献:

[1]章旭清.中国传统艺术智慧的现代转化——评《艺术辩证法——中国智慧形式》[J].艺术百家,2018,34(6):246-248.

[2]吴军.虽由人作,宛自天开——苏州古典园林理水和中国传统生态智慧[J].中外建筑,2018(11):33-34.

[3]彭亚伟.浅析中国传统文化中的生态智慧[J].大众文艺,2019(16):257-258.

[4]张晶.生态文明思想蕴含中国传统生态智慧[N].经济日报,2019-04-11(12).

[5]郑艳,张万水.从《黄帝内经》看“韧性城市”建设的理与法[J].城市发展研究,2019,26(5):1-7,93.

[6]陈文龙,杨芳,罗欢.略论中医思维在水生态修复中的运用[J].中国水利,2018(21):21-24.

作者簡介:简新平(???)(1978-),男,汉族,江西新余人,韩国又石大学在读博士,河北工程大学副教授,主要研究方向:造景土木,生态水利。