良肢位及中医辨证健康教育对中风偏瘫患者早期康复的效果探讨

2020-03-24赵清华

赵清华

(成都市新都区人民医院 康复科,四川 成都 610500)

0 引言

中风是一种以语言不利、半身不遂、口角歪斜等为主要表现的疾病,该病发生突然,有病情严重、致残率和致死率高、并发症发生多等特点。偏瘫是伴随中风常发生的一种肢体功能障碍,且具有致残率高的特点,该病临床表现不仅复杂,而且需要长时间的恢复期,更是使患者出现运动功能障碍、严重影响其生活自理能力的严重病症[1]。若是能对中风偏瘫患者采用良好的良肢位摆放和中医辨证施护,是有利于早期改善患者肢体功能,提高患者运动能力、生活自理能力的。本次实验便以我院收治的80例患者为研究对象,分析良肢位和中医辨证健康教育对其早期康复的促进作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017 年5 月至2019 年5 月我院康复科科收治中风偏瘫患者80 例参与到本次实验当中,按照随机奇数偶数法分成实验组、对照组两组,全部患者皆与中风诊断标准相符,且均由头颅MRI 或CT 扫描证实,将意识障碍、认知障碍者排除在外。实验组40 例患者当中,男性22 例、女性18 例,年龄48-80 岁,平均(63.2±5.1)岁,左侧肢体偏瘫21 例、右侧肢体偏瘫19 例。对照组40 例患者当中,男性24 例、女性16 例,年龄50-82 岁,平均(64.7±5.3)岁,左侧肢体偏瘫23 例、右侧肢体偏瘫17 例。本次实验已由医院伦理委员会准许开展,且患者家属均知情、同意参与。经对比发现,两组患者一般资料不存在明显差异,P>0.05,并不存在统计学意义。

1.2 方法

两组患者均采取管控颅内压、改善脑循环、保护脑细胞、营养神经和抑制血小板聚集等常规治疗方法。另外对照组患者采取常规护理方法,包括对患者意识、瞳孔、肢体功能和生命体征变化的密切观察,待其病情趋于稳定之后,逐步开展坐起、站立、行走等肢体康复训练方法。除上述以外,实验组患者采取良肢位摆放和中医辨证健康教育干预:

(1)良肢位摆放:①仰卧位:于患侧肩胛骨一侧垫软枕,以免发生肩关节后缩的问题,患侧上肢外展,尽量和肢体呈90°角,但也要注意患者对此活动度是否耐受,有无疼痛;患侧手掌心朝上、五指分开,若医院有分指板,可充分应用分指板,没有分指板用盐袋代替;于患侧髋关节的下方垫软枕,以免髋关节外展;膝关节下方垫软枕,避免膝关节过伸亦或是过屈,角度注意不能超过30°;足部维持在中立位,充分用肢具来避免足下垂。②健侧卧位:健侧肢体在下方取侧卧位,引导患者保持重心朝前,患侧上肢与肢体呈100°角左右,保持上肢为伸直的状态,前臂旋前、手指伸展,手腕维持在背伸位;患侧下肢垫一软枕,屈髋、屈膝在90°左右,脚用力的蹬在床位枕头上。③患侧卧位:患侧肢体在下、取侧卧位,重心要尽量朝后,患侧的肩关节要尽量朝前伸,患侧上肢肘要伸直,手心朝上,不要造成挤压;髋部在伸展状态下,膝盖处微微弯曲,健肢从膝盖到足部都要使用软枕加持,以免对患侧下肢造成压迫,这样一来既能避免压疮形成,又能拉长患侧的肢体韧带,促进本体感觉恢复。

(2)中医辨证健康教育:①肝肾阴虚证患者,因易于发生便秘,所以要指导其正确口服缓泻剂,避免造成津液严重损伤;为避免以及缓解尿潴留,可指压中极、关元穴等穴位,依靠拇指加压,直至尿排尽;指导患者多饮水,避免口苦和咽干。②气虚血瘀证患者,要帮助患者及时清理干净其大小便,并指导患者及其家属要保持臀部皮肤的清洁和干燥;对同时留置导尿管的患者,预防其泌尿系感染的发生,通过针灸肾盂、足三里等穴,促进排尿功能恢复。③风痰阻络患者,因痰液量较多,所以要及时排痰,避免窒息或咳喘。将以上知识结合患者具体病情做辨证宣教。

1.3 评估指标

①观察两组患者运动功能和日常生活能力:采用Fugl-Mryer 运动功能量表评价两组患者护理前后的运动功能,分值越高表示运动功能越好;采用改良Barthel 指数评价两组患者护理前后的日常生活能力,分值越高表示日常生活能力越佳。②治疗疗效评价:结合肌力分级指标做出评价,患者肌张力提高3 个等级代表显效,肌张力提高2 个等级代表有效,肌张力提高1 个等级或没有提高表示无效。

1.4 统计检验

对本次研究中所得到的关于两组患者康复效果各项评价指标,使用t与χ2分别检验计量与计数资料,相应的以例(n)、率(%)及()的模式阐述。统计学软件使用SPSS 19.0,P<0.05 认定为差异存在显著性。

2 结果

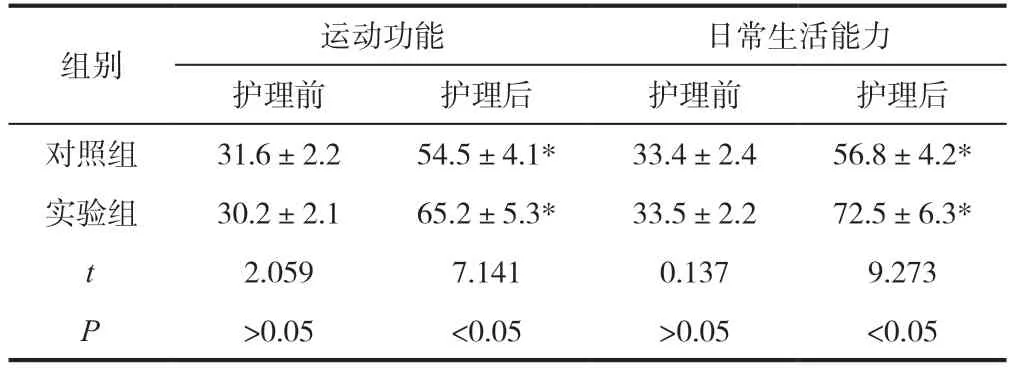

2.1 对比两组患者护理前后运动功能、日常生活能力评分差异

护理之前两组患者运动功能、日常生活能力评分差异比较并无统计学意义(P>0.05),经护理后皆见改善,同时实验组患者运动功能、日常生活能力评分要显著更高于对照组,两组比较,统计学意义确切(P<0.05),见表1。

表1 对比两组患者护理前后运动功能、日常生活能力评分差异(±s)

表1 对比两组患者护理前后运动功能、日常生活能力评分差异(±s)

注:和护理之前比较,*P<0.05。

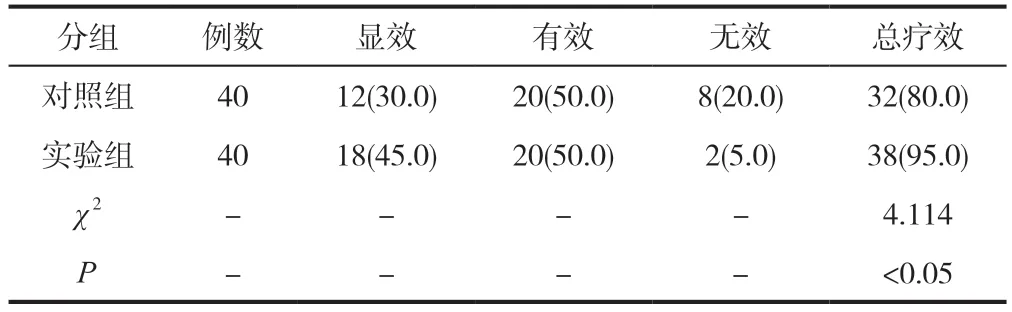

2.2 比较两组患者治疗疗效的差异

表2 数据提示:实验组患者治疗总疗效95.0%要更高于对照组的80.0%,组间数据比对判定有统计学意义(P<0.05)。

表2 比较两组患者治疗疗效的差异[n(%)]

3 讨论

中风是由脑部血液循环障碍诱发的一种以局部神经功能缺失作为主要特征表现的病症,该病起病急骤、变化快,致死率极高,即使患者经治疗能存活,但大部分都会伴随有不同程度的劳动能力、生活自理能力丧失,偏瘫就是一种典型表现[2]。大量经验表明,中风后致残和早期不注重康复训练有着很大关系,对于中风偏瘫患者的肢体功能康复最佳时间来说,是在发病之后的3-6 个月,所以在此期间若能早期予以患者康复指导,是有利于其肢体功能康复的[3-4]。良肢位可有效预防关节半脱位、抑制肌肉痉挛,为患者肢体功能的良好恢复奠定良好前提基础。而且良肢位的摆放也有利于减轻患者患侧肢体肿胀问题,对体位变换时可能会对肢体造成的压迫有一定避免,保证患者肢体血液的良好循环,预防患者压疮、泌尿系感染等并发症的发生[5]。中医学认为,中风的发生和饮食不节、劳逸失度有一定关系,认为护理关键的核心在于辨证施护,所以针对不同疾病类型患者,相应的予以辨证健康教育,使得护理工作既有整体性,又有针对性[6]。本文实验结果表示:护理之前两组患者运动功能、日常生活能力评分差异比较并无统计学意义(P>0.05),经护理后皆见改善,同时实验组患者运动功能、日常生活能力评分要显著更高于对照组(P<0.05);实验组患者治疗总疗效95.0%要更高于对照组的80.0%(P<0.05)。

可见,良肢位摆放于中医辨证健康教育对中风偏瘫患者早期康复意义重大,有利于提高患者肢体功能和日常生活能力。