动态对比增强MR扫描在脊索瘤和骨巨细胞瘤中的鉴别诊断价值

2020-03-23解喜林

解喜林

(台前县人民医院,河南 濮阳 457600)

脊索瘤是一种起源于胚胎残留脊索组织的良性肿瘤,而骨巨细胞瘤则大多起源于骨髓内间叶组织,具有潜在恶性。两种肿瘤都可以发生于中轴骨,且具有相似的临床症状,影像学检查可提示溶骨性骨质破坏,不均匀强化信号改变,内部可见囊性变[1]。两种肿瘤的鉴别诊断主要依靠典型影像表现,结合患者年龄、病变部位等可进行初步诊断;但若不存在特征性影像表现则极容易发生误诊,特别是发生于颈椎、骶椎、颅底等的脊索瘤或骨巨细胞瘤,由于影像表现不典型,临床鉴别诊断较棘手。动态对比增强MR可以提供肿瘤的形态学特征,并且还能够揭示肿瘤微循,对肿瘤的诊断、分型及评估具有重要意义[2]。本研究探讨动态对比增强MR在脊索瘤和骨巨细胞瘤中的鉴别诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2013年10月~2018年6月台前县人民医院行脊柱MR动态增强扫描的患者共78例。纳入标准:具有脊柱病变临床特征者;未行穿刺活检或手术者;MR动态增强扫描成像后行穿刺活检或手术确诊者。排除标准:既往行穿刺活检者;病灶处既往手术史者;既往行放、化疗者;不同意行脊柱MR动态增强扫描者。根据纳入、排除标准最终对60例患者进行研究,其中脊索瘤患者26例,男14例,女12例;平均年龄(46.5±15.3)岁;病灶部位:枕骨斜坡和C1椎体4例,枕骨斜坡2例、C2椎体10例、C4椎体2例、骶尾骨8例。骨巨细胞瘤患者34例,男24例,女10例;平均年龄(31.9±14.1)岁;病灶部位:颈椎14例、胸椎4例、腰椎12例、骶椎4例。

1.2 方法

IngeniahitalityX1.5TMR扫描仪,所有患者先行横断位T2WI、矢状位T1WI、T2WI及T2WI脂肪抑制常规平扫,然后行MR动态增强图像扫描,采用德国Ulrich(欧利奇)经肘正中静脉注入二乙三胺五乙酸钆双葡甲胺(Gd-DTPA)血池对比剂,剂量0.2 mmol/k2,流速2 mL/s。扫描序列为FLASH 3D VIBE序列,设置扫描参数:TR4.1 ms、TE1.5 ms,翻转角为10度,matrix size 256×232,视野250 mm×250 mm,层厚3 mm,采用脊柱线圈,单次扫描10~14 s,总扫描时间115~158 s。MR动态增强图像扫描结束后行常规T1WI脂肪抑制增强平扫。

1.3 观察指标

由2名主任医师手动选择感兴趣区域(ROI,范围0.5~1.2 cm2)。DSC图像处理后生成ROI内信号强度-时间曲线图(signal intensity-time curve,SI-T curve),并将其分为以下3种:速降型,上升期前60 s内信号强度达到顶峰后逐渐下降,降低程度至少10%;平台型,上升期前60 s内信号强度未达到顶峰,60 s后逐渐升高,升高程度至少10%。持续增强型,扫描周期内信号强度持续升高,且扫描完毕时信号强度至少高于扫描开始60 s内10%以上。采用双室药学动力学模型定量计算得到转运常数(Ktrans)和速率常数(kep)。

1.4 统计学方法

所有数据采用SPSS 23.0统计软件处理,计量资料用x±s表示,采用t检验;计数资料用%表示,采用χ2检验,利用ROC曲线评估MR诊断价值,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 动态增强扫描图像曲线特征

26例脊索瘤患者中有18例呈持续增强型,8例呈平台型,无速降型病例:34例骨巨细胞瘤患者中有22例呈速降型,12例呈平台型,无持续增强型病例,两种肿瘤动态增强扫描图像曲线特征比较,差异有统计学意义(χ2=8.62,P=0.00)(见图1、图2)。

图1 脊索瘤

图2 骨巨细胞瘤

2.2 动态增强扫描药物代谢动力学指标

骨巨细胞瘤Ktrans高于脊索瘤(0.12±0.06)/minvs. 0.06±0.03)/min;t=11.06,P=0.00),骨巨细胞瘤kep高于脊索瘤kep(0.66±0.22)/minvs. 0.17±0.11)/min;t=15.19,P=0.00)。

2.3 ROC曲线

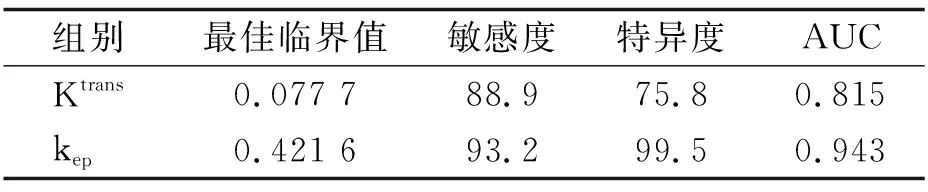

ROC曲线分析显示,Ktrans最佳临界值0.077/min,此时诊断骨巨细胞瘤的敏感度88.9%,特异度75.8%,AUC面积0.815;kep最佳临界值0.421/min,此时诊断骨巨细胞瘤的敏感度93.2%,特异度99.5%,AUC面积0.943。

表1 骨巨细胞瘤的最佳临界值及曲线下面积

3 讨论

脊索瘤是一种起源于胚胎时期残留脊索组织的少见骨肿瘤,占原发性脊柱骨肿瘤的16.2%。既往研究显示,中轴骨两端是脊索瘤的高发部位,近年来,脊柱活动节段脊索瘤的研究越来越常见。起源于骨髓内间叶组织的骨巨细胞瘤也可发生于中轴骨,其发病率大约仅占骨巨细胞瘤的3.7%,临床较为少见。由于中轴骨部位的骨巨细胞瘤不具有股骨、胫骨等长骨骨巨细胞瘤典型的骨破坏、皂泡状等影像学改变,因此常规影像学诊断较棘手,容易出现误诊[3]。在临床症状鉴别方面,由于脊索瘤和骨巨细胞瘤都可以出现钝痛、肌力下降等肿瘤压迫相关神经症状,因此仅通过临床症状鉴别也较困难。如何使用高精准度影像学手段诊断脊索瘤和骨巨细胞瘤成为临床需要解决的重要问题,术前及早确诊可以帮助临床医生选择有效的治疗方式,同时评估患者预后。近年来动态对比增强MR图像扫描为肿瘤-血管疾病的诊断研究提供了新的诊断方式。本研究采用三维容积内插快速扰相梯度回波序列进行扫描,可以有效选择最具代表性的区域,获得更好地时间、空间分辨率,准确选择感兴趣区域。动态对比增强MR扫描后通常有半定量和定量两种处理方法,半定量法可以提供病灶时间-信号强度曲线特征,包括曲线斜率及信号增减增幅[3]。而定量法主要利用药物代谢动力学参数进行分析,是将所测信号强度转化为造影剂浓度,通过模型计算得到肿瘤生理学参数,包括Ktrans、kep等。目前,动态对比增强MR扫描在脊索瘤和骨巨细胞瘤中尚少见报道,本研究采用半定量曲线和定量模型参数分析对其进行鉴别诊断。结果显示,在半定量曲线特征方面,26例脊索瘤患者中有18例呈持续增强型,8例呈平台型,无速降型病例:34例骨巨细胞瘤患者中有22例呈速降型,12例呈平台型,无持续增强型病例,两种肿瘤动态增强扫描图像曲线特征比较,差异有统计学意义(P<0.05),表明在临床实际中,若曲线类型诊断为速降型可以首先考虑骨巨细胞瘤,如曲线类型诊断为持续增强型可能提示脊索瘤,若诊断为平台型则需要结合其他影像学特征及临床症状进一步判断。本研究中反映脊索瘤和骨巨细胞瘤生理学参数的定量指标Ktrans和kep比较差异有统计学意义(P<0.05),骨巨细胞瘤Ktrans、kep值高于骨巨细胞瘤,这符合两种肿瘤的病理学特点[4]。骨巨细胞瘤是一种血运丰富的高侵袭性良性肿瘤,富含新生微血管,由于新生微血管结构不完整、管腔壁薄,且血管缺乏肌层和外膜,该结构特点决定骨巨细胞瘤曲线类型应是“快进快出”型。脊索瘤基质存在较多黏液并呈索条样排列,内部可见纤维血管间隔将肿瘤分成大小不一的分叶状。另外,脊索瘤新生微血管密度低,血运循环不丰富,其增强类型多呈渐进性,推测与肿瘤间质成分能够吸附Gd-DTPA造影剂有关。本研究利用ROC分析发现,动态对比增强MR扫描对脊索瘤和骨巨细胞瘤都具有较高的诊断敏感性和特异性,AUC面积可达到0.815和0.943,诊断价值较高。

综上所述,动态对比增强MR扫描可有有效鉴别诊断脊索瘤和骨巨细胞瘤。