高校“双一流”建设背景下的创新创业教育

2020-03-19林业铖

林业铖

(福州外语外贸学院,福州350202)

近年来高校毕业生的数量虽在增加,但所培养出的学生还不能完全适应社会发展需求,堪用之才相对较少,这与高校的教育机制不无关系。在建设世界一流大学、建设世界一流学科的背景下,探索新型人才培养模式的需求十分紧迫[1]。本文通过分析“双一流”建设对高校创新创业教育提出的要求明确,“双一流”背景下高校创新创业教育的改革方向,探索“双一流”建设背景下高校学生创新创业教育机制的构建方法,以促进高校创新创业人才的培养。采用统计分析方法分析创新创业教育机制对创新创业人才培养的实践效果,验证新教育机制的有效性。

一、“双一流”建设对高校创新创业教育的要求

近年来,我国提出了“创建一流大学,一流学科建设”的目标,把培养大学生的创新创业能力作为首要任务。在这种时代背景下,对高校的办学实力提出了更高的要求。首先,高校要制定与之匹配的目标,加大重点学科建设力度,努力为新时代培养更多新型、复合型人才。高校必须把学科建设作为一流大学的重点建设项目,以此来提高综合学科的实力,增强学校与学校之间的竞争力。其次,高校应积极改变单一的教育模式,在传统教育模式上寻求突破,寻找更新更适合现代社会发展的教育方法。第三,提高高校师资力量水平,加大师资力量的建设,是培养人才的关键。建设一流大学的目标对高校教师提出了更高的要求,包括教师的教学方式、学术水平、师德师风等。

(一)师资力量需提高

教师是传道授业解惑者,在教育中占着主导地位,是学生光明道路的引领者。强国必先强师。所以,一个高校师资水平的高低与学生综合素质的高低息息相关[2]。目前,在“建设一流大学、一流学科”的时代背景下,培养创新创业的新型人才必须要在保证高校师资水平建设的前提下进行。建设一流的大学,必须要建设一流的教师队伍。教师必须要有高尚的道德修养,过硬的专业素质和不断进取的专业精神。高校要不断为教师提供更多学习进修的机会,进一步提升教师的综合素质。同时,也要积极引进更多优秀的教师,为高校的教育事业添砖加瓦。高校应为构建一支结构合理、师风师德优良的优秀教师团队而努力。

(二)教育模式需改变

在“双一流”的建设背景下,高校传统的教育模式迫切需要做出改变。第一,传统教育模式大多采用应试教育。应试教育是以应付考试为目的,这种填鸭式教育不利于学生主观能动性的培养。第二,大多数高校都是采用全国统一的教材,统一的内容,教师也是采用同样的授课方法,没有结合本校学生的实际情况,导致无法达到因材施教的效果。第三,传统教育与社会实践脱节。现代社会是一个知识化、信息化、全球化的社会,要求学生能够把学校所学的知识运用到社会实践中去,充分解决社会生活中的各种问题,这才是教育的目的和意义。现代教育应该加强学生的实践活动,提高学生的动手动脑能力,在实践中充分发挥创新意识,让学生在瞬息万变的时代中不会被淘汰。

(三)高校整体建设需兼顾

在“双一流”的建设背景下,社会对高校的整体建设要求越来越高。一是高校基础建设。高校必须完善基础建设,包括教室、实验室、图书馆、宿舍楼、室内活动场所、室外操场等。高校配套设施齐全,才能够保证学生的日常学习和生活,能够为学生的学习和生活提供便利。二是教师队伍的建设。师资水平建设直接关系到学生文化水平的高低和思想素质的好坏,他们的任何言论和言行都能带动学生的敏感神经,一言一行都会对学生造成耳濡目染的影响。建设一支高素质的教师队伍是高校在教育中的关键环节。三是高校重点学科建设。要建设一流的大学,首先要建设一流的学科[3]。

二、“双一流”建设背景下高校学生创新创业教育机制构建方法

(一)健全政策支持体系

创建一流的大学,离不开高校自身的建设,同时,也需要政府的大力支持。在“双一流”建设背景下,政府需要出台相关的政策为高校建设一流大学提供保障。同时,政府的相关方针政策应该在社会发展中不断地健全和完善。只有形成一个完善的政府政策支持体系,才能为高校提供一个长久的支持,保证高校人才的培养[4]。首先,政府应积极为高校提供指导性意见,并制定相应的政策予以支持。其次,资金方面,政府应为高校基础建设投入更多的资金,确保高校建设一流大学的目标顺利进行。相关部门应该加大对高校建设的监管力度,对违规操作的行为进行严厉惩戒,让出台的政策不仅仅是停留在口头上,而是真正落到实处。

(二)完善经费设施保障措施

一流大学的建设,不仅需要政府的大力支持,更与高校的自身建设分不开,窗明几净的教室,宽敞明亮的图书馆,设备齐全的实验室和科研办公室等完善的配套设施是一流大学最基本的硬件标准。良好的学习环境,有利于激发大学生的学习兴趣和创新意识,有利于促进大学生成才[5]。所以,高校要从本校的实际情况出发,着眼于学校的长远未来,制定出一套完整的校园规划,统筹规划经费,完善高校的各项配套设施。在完善设施建设的过程中,必须做到注重细节,体现人文关怀和办学特色,以此来提高高校的综合竞争力。

(三)结合社会需求探索建设路径

随着社会经济的高速发展,社会对人才的要求越来越高,对大学生的综合素质要求也越来越高。大学生是社会发展的中坚力量,祖国的未来掌握在他们手中。所以,培养一批又一批富有责任心、使命感以及综合能力较强的大学生是当代社会发展的必然要求。这就需要高校培养出更多的人才,以肩负起振兴中华民族的重任。在“双一流”建设背景下,高校应该积极贯彻党的方针政策,积极打造完善的校园设施。高校是推动人才发展的主要力量,高校应该为探寻一条适合本校发展的一流大学、一流学科的建设之路而不断摸索[6]。

三、创新创业教育机制的实践效果分析

在2015年国务院颁布的关于执行《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中,明确提出高校人才培养要为国家创新驱动发展战略提供支撑。2017年教育部、财政部、国家发改委联合印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,其中一流大学建设高校42所,一流学科建设高校95所,入围高校皆是在“双一流”建设中取得较大成效的学校。通过调查统计,对比分析入围名单和未入围的高校及学生情况,可以验证创新创业教育机制的实际效果。

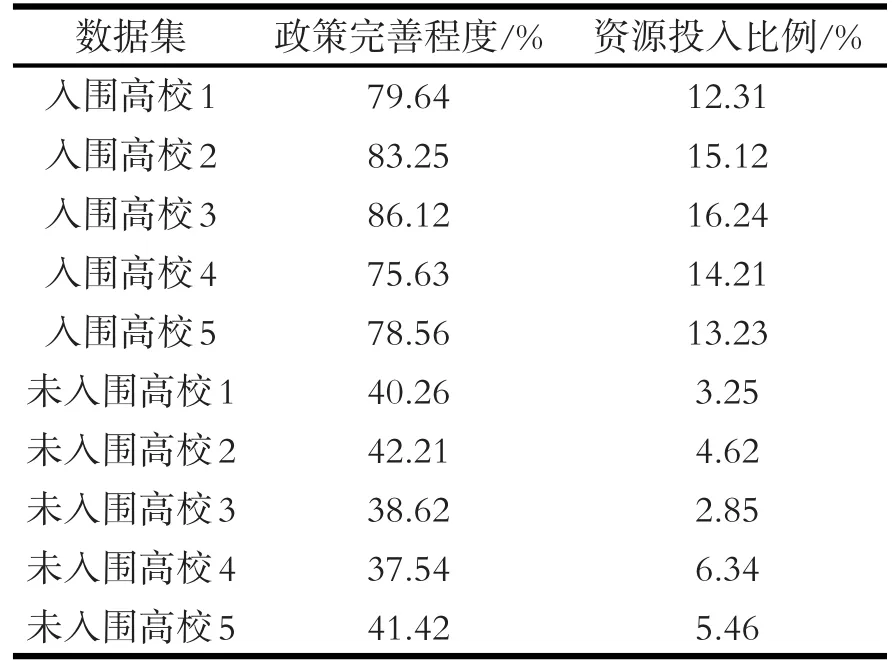

(一)促进高校教育转型升级

在创新创业机制引导下,高校教育模式必然随之发生改变,教育理念和教育方法相应进行了优化提高[7]。在入围名单的42所一流大学和95所一流学科高校中,创新创业机制都较为成熟,在政策制度保障、软硬件环境支撑和与社会接轨等方面都走在前列。随机抽取入围名单的5所高校和未入围名单的5所高校,统计10所高校在创新创业教育中的政策完善程度、资源投入比例数据,得到统计结果见表1。

表1 创新创业教育机制政策完善程度与资源投入比例对比结果

从表1可以看出,抽取的5所入围名单的高校,创新创业教育机制的政策完善程度最高达到86.12%,最低为75.63%,平均值为80.64%;而未入围的5所高校,创新创业教育机制的政策完善程度最高为42.21%,最低为37.54%,平均值为40.01%。抽取5所入围名单的高校,创新创业教育机制的资源投入比例最高达到16.24%,最低为12.31%,平均值为14.22%;而未入围的5所高校,创新创业教育机制的资源投入比例最高为6.34%,最低为2.85%,平均值为4.50%。

从统计数据分析可见,在“双一流”建设背景下,创新创业教育的政策完善程度和资源投入比例高的高校,能够得到较好的发展,因此说明新的创新创业教育机制能够助力高校的转型升级。

(二)加强学生创新创业能力

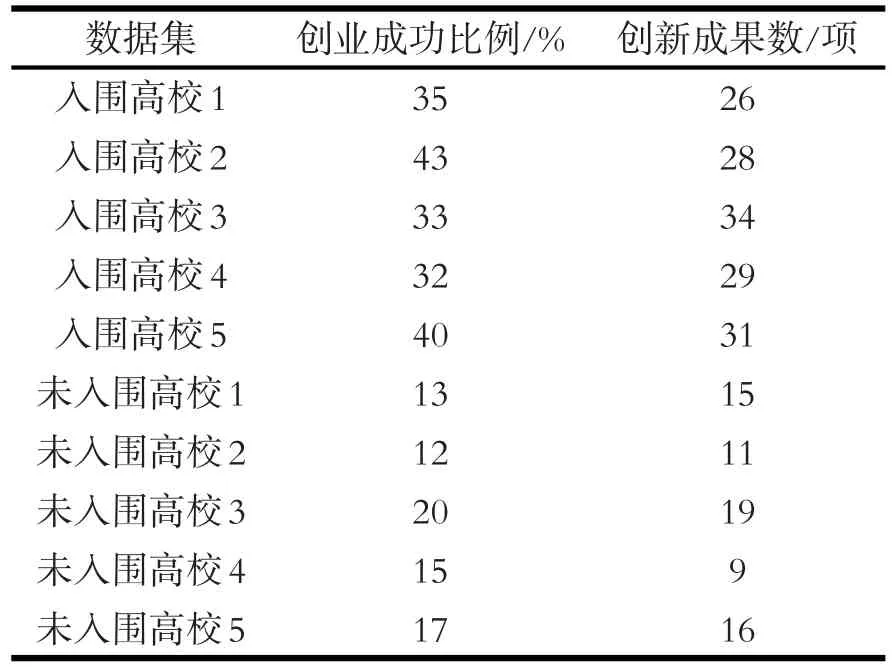

创新创业教育机制带动高校教育转型升级,同时创新创业人才的培养质量同步提升。随机抽取表1中10所高校毕业生各100人,跟踪统计1年内创业成功比例和创新成果数量,得到统计结果见表2。

从表2可以看出,抽取的5所入围名单的高校,创业成功比例最高达到43%,最低为32%,平均值为36.6%;而未入围的5所高校,创业成功比例最高为20%,最低为12%,平均值为15.4%。抽取5所入围名单的高校,100名毕业生创新成果数量最高达到34项,最低为26项,平均值为29.6项;而未入围的5所高校,100名毕业生创新成果数量最高为19项,最低为9项,平均值为14项。

表2 创业成功比例和创新成果数量统计结果

从统计数据分析可见,创新创业教育机制健全的高校,其毕业生的创业能力和创新能力均高于创新创业教育落后的高校,在“双一流”建设背景下高校的创新创业教育质量需要以相应的完善教育机制做保障。

(三)提升社会创新发展活力

创新创业教育机制下培养的学生,在走向社会之后,以其较强的创新能力和创业能力得到社会的认可。同时,具有较强创新创业能力的毕业生对社会的发展也能够起到助推作用,他们凭借较强的素质带动各行各业的发展,为各行各业注入创新发展活力[8]。从国家层面到城市层面,人才对社会发展的重要性都是一样的,创新创业人才的重要性不言而喻。从近年来国内各大城市之间的发展情况可以看出,重视创新创业人才引进的城市发展较快,属地有高质量高校的城市发展较快,这一现象印证了创新创业人才对社会发展的重要性。

四、结语

国家发展离不开人才,高校则是培养人才的重要场所。在建设世界一流大学、一流学科的背景下,为适应“大众创业、万众创新”的战略要求,高校学生创新创业教育需要进行相应的转变。高校必须将眼光定位扩展至世界范围,紧跟世界发展趋势,适应社会发展需要,转变教育思维理念,通过改革创新教育机制实现人才培养的质量和效益的提升。