禅宗美学对美国战后艺术创作主题的影响

2020-03-18李阳

李阳

摘 要:二十世纪中期以后,禅宗美学思想风靡于美国艺术领域,一大批勇于探索革新的前卫艺术家通过自身的创作实践对禅的精神进行解读和演绎。在禅的影响之下,美国战后艺术呈现出新的态势,禅宗超越个体生命局限的般若智慧为战后艺术家拓宽了视野,也丰富了艺术表现的主题。一些战后艺术家从自身的禅修实践以及东方禅书画作品中获得灵感启发,他们将禅的精神引入到艺术创作,將坐禅中的冥想状态以及浑融一体的时空观念作为艺术创作的主题,通过作品使观赏者获得流动的时空体验以及精神的自由超脱。

关键词:禅宗美学;美国战后艺术;创作主题;冥想;时空一体性

中图分类号:J13/17

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)01-0018-05

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.01.003

Abstract:After the mid-20th century, Zen aesthetics was prevalent in the field of American arts with a large number of innovative avant-garde artists who daringly interpreted and conducted Zen spirit in their own creative practices. Under the influence of Zen, a new trend emerged in the postwar American art. The wisdoms of Zen that transcend the limits of individual life broadened the horizons of post-war American artists and enriched their themes of artistic expression. Getting inspired from their meditation practices and Oriental Zen paintings and calligraphy works, some postwar artists applied Zen spirit into their artistic creation and adopted their sitting meditation and the integrating concept of time and space as the themes for their artistic creations. In addition, by appreciating their works, the viewers can get an experience of the fluid time and space and acquire the spiritual freedom and detachment.

Key words:Zen aesthetics; postwar American art; creative theme; meditation; integration between time and space

二十世纪中期以后,禅宗美学思想风靡于美国艺术领域,一大批勇于探索革新的前卫艺术家通过自身的创作实践对禅的精神进行解读和演绎。在禅的影响之下,美国战后艺术呈现出新的态势,禅宗超越个体生命局限的般若智慧为战后艺术家拓宽了视野,也丰富了艺术表现的主题。一些战后艺术家从自身的禅修实践以及东方禅书画作品中获得灵感启发,他们将禅的精神引入到艺术创作,将坐禅中的冥想状态以及浑融一体的时空观念作为艺术创作的主题,通过作品使观赏者获得流动的时空体验以及精神的自由超脱。

一、艺术诠释纯然觉知状态下的冥想

随着曹洞宗禅法的盛行,坐禅在美国战后艺术家群体中日益风靡,包括劳瑞·安德森、理查德·塔特尔、艾格尼丝·马丁在内的很多战后艺术家都有过禅修实践的经历,在美国东西海岸的各类禅修中心聚集着数量可观的艺术家群体。可以说,美国战后艺术家通过坐禅对禅宗有了更为直接的体悟,坐禅中的冥想状态为他们打开了全新的知觉体验,一些前卫艺术家以冥想作为创作的主题,尝试通过艺术创作将冥想状态加以呈现。

美国战后艺术家对冥想状态的亲证体验为其提供了主题表现的灵感。艺术家劳瑞·安德森描述了她个人的冥想经历:“经过长时间的冥想,当我睁开眼睛的时候,我的周边视觉增加了大约十度,就像通过超广角镜头来观察事物一样,当这种情形第一次出现时,我感到我是第一次以建筑师的方式在理解空间,空间变成了纯粹的体验,没有什么地方比别的地方更重要”。[1]201禅宗将冥想视为坐禅的基础功课,是禅修者实现禅定状态的途径,通过呼吸调整身心并将人的心思意念专注于某一感知对象,进而从俗世的欲念纷扰中解脱出来实现心灵的超脱无碍。冥想过程的实现首先需要将主体自身的精神完全放空以至达到一种意识归零的“无我”状态,在此状态下,所有现实世界的界限与壁垒以及肉身感逐渐消失,当意识逐渐向空无靠近,人的精神空间却是在向无限逐渐增大,冥想主体最终将摆脱肉身的束缚成为纯粹的精神完全体,此时,无限的可能性存在于精神世界与空间感知上。通过冥想,主体的心灵世界与无限的宇宙空间达到了融合,当个体生命的有限性被消融,短暂与永恒的界限也随之湮灭,有限与无限在冥想主体的心灵中相即圆融。

美国战后艺术家通过自身的习禅经历对冥想状态有直观而深刻的体验,并在艺术创作与冥想之间找到了某种共通性:即一种纯然的觉知(bareattention)[2]34。因此,他们以冥想为主题进行创作,将艺术诠释为一种纯然觉知状态下的冥想,通过艺术作品引发的冥想状态来探讨精神的无限性。艺术中的纯然觉知状态表现在审美体验中,艺术中的审美体验首先是诉诸于视听的耳目感官体验,审美主体对审美客体产生出积极的审美注意,达到“用志不分,乃凝于神”的聚精会神的心理状态,通过这种凝神观照将审美注意力聚凝在审美对象上,对审美客体的外在形式产生出直觉的审美愉悦。这种凝神观照既存在于艺术欣赏中也存在于艺术创作中,美国艺术批评家马克·艾普斯坦指出,这种全神贯注的凝神状态对艺术家来说并不陌生,无分辨的意识是许多艺术家在创作过程中必不可少的意识状态。[1]31战后艺术家以审美体验中审美主体纯然的觉知状态为契机,通过具有空无感的表现形式使审美主体的感官体验实现一种暂时性的关闭状态,将感官由外在的体验引入审美主体自身,当长时间的凝视作品时,审美主体犹如打开了一种全新的知觉,在一个精神完全体的世界中探索关于宇宙的秘密。也可以说,它会将审美主体消融进隐藏着万千奥秘且从未涉足过的超知觉的神秘领域。精神分析学家克里斯托弗·博拉斯将前卫艺术作品所带来的冥想状态称为一种“美学时刻”,审美的瞬间涉及到主观的和谐,在这种和谐中,主体感到被客体的精神维系在对称与孤独之中,在这样的默然时刻,博拉斯认为这是一种“突然感到敬畏的时刻……是一个自我和客体相互增强、相互信息交流的时刻”[2]32,主体和客体在这种时刻的符咒下失去了自身的边界,心灵之门也随之敞开。

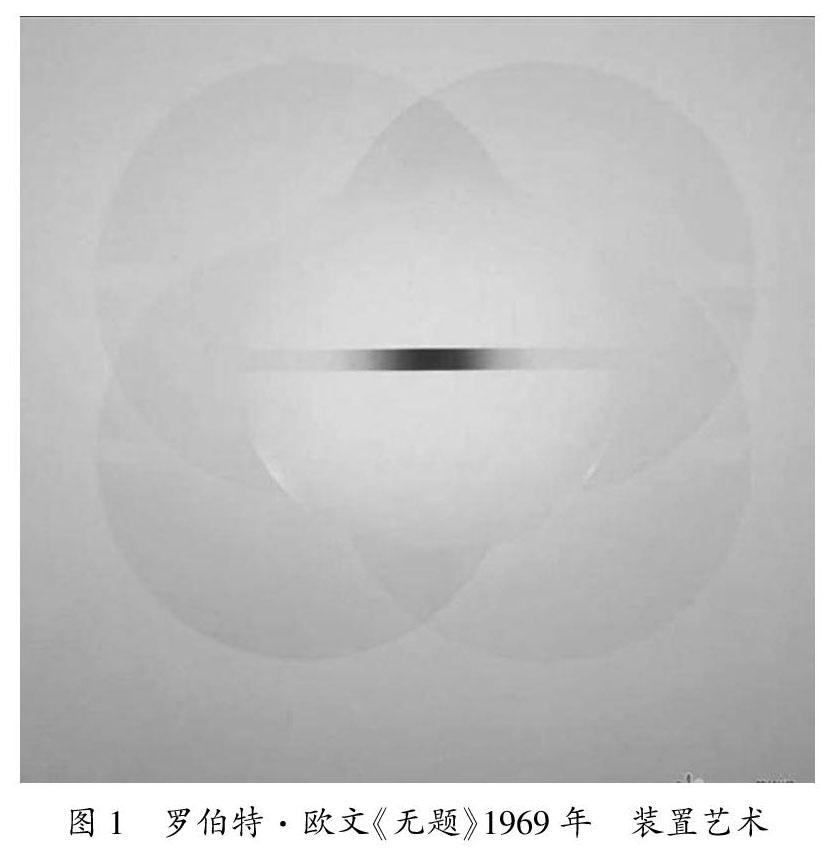

艺术家罗伯特·欧文将艺术视为一种冥想训练。欧文意识到大多数情况下欣赏者想要的并不是完全的冥想状态,所以他需要将欣赏者拉入到他的冥想计划中,他在白色的底面上画出红色或者绿色的小圆点,使画面看起来在发光,并且把画布微微弯曲,让其棱角伸向观赏者。通过此种方式,他将观赏者的全部注意力集中于“一点”之上并使之能够较长时间的保持这一状態,从而将艺术欣赏变成一种冥想训练。与大多数艺术作品相比,欧文的作品效果无法通过翻拍的照片传达,需要一种直观的视觉体验。艺术杂志编辑菲利普·莱德曾描述观看欧文作品的感受:“在罗伯特·欧文的作品中,人们首先看到的是一个完美无暇的白色平面,大约七英尺见方,除此之外别无他物。需要经过一段时间,大约一分钟、两分钟或者三分钟,观众才会意识到一个模糊的、形状不规则的物体。它似乎从白色平面上露出来,位置大致居中,它的颜色如此柔和以至于不可能用它来定义看到的东西是什么。只能用类似于能量的质地对其加以形容。”[1]225可以说,欧文以一种禅意的方式在作品与欣赏者之间制造出一种微妙的审美相遇,在对作品的观赏过程中欣赏者可以进入冥想状态从而使个人的精神通达整个宇宙,感知无限的可能性,由此获得精神的自由与超脱。

艺术家理查德·塔特尔同样将艺术定义为冥想,他的创作本身亦是一种冥想状态。正如奥根·赫里格尔《箭术与禅心》中对禅者拉弓状态的描述那样,塔特尔将他的作品从其他维度中拉出来,在空间与时间中变得松散。他于1971至1974年间创作的“金属丝”系列作品以三种不同的方式完成:一些沿着钉在墙上的钉子排列的纸板;然后将两根石墨线之间的导线连接起来,并在中间切开;最复杂的是由三条相互关联的线组成的线条,一条是铅笔线、一条是沿着这条线延伸然后固定在一个或者多个点上的线,以及这条线的阴影部分。一位观摩过他创作过程的欣赏者描述了理查德·塔特尔“金属丝”系列作品的整个创作过程:“在第一个阶段,开始时艺术家手里拿着铅笔,平行地站立。他第一次靠近白色的墙,身体笔挺但是并不紧张,他的身体围绕着自己的中轴放松,他的脚从来没有穿鞋,是直接接触地面。铅笔直到经过一段时间的适应和定位之后才开始使用。他用伸开的手臂来测量可用的空间,肩膀和手臂处于放松状态,然后是一个非常平静的时刻,艺术家在这个时刻低下头进入自己的内心,当他最终抬起头时,绘画阶段就开始了。”[1]243另一位欣赏者对创作过程的第二个阶段进行了如下描述:“每一条线都是经过深思熟虑而非常平和的,线条的绘画由创作者整个手臂的移动而形成,每一条线都是在统一的目标下完成,线条上的细微凸起反映出塔特尔的脉搏跳动。”[1]244通过以上两名欣赏者的描述可以看出,塔特尔对艺术创作的理解即是一种冥想的能量,他曾说:“我发现一件艺术作品就是一种冥想的能量,不论是我本人的观看与创作或是欣赏者的观看与理解从本质上来说没有区别。”[1]241的确,对理查德·塔特尔作品的欣赏会使观赏者处于类似于冥想的状态,他们需要花时间去凝神注视画面、专注于那些石墨、金属丝以及阴影所组成的线条,在这种意识高度集中状态下欣赏者形成了某种审美陶醉,有限与无限、瞬息与永恒消融于欣赏者的精神世界中。

艺术家艾格尼丝·马丁擅于对网格状线条进行描绘,通过这些网格状线条所引发的冥想状态探讨自身与宇宙空间之间的奥秘。她在画面中绘制出整齐安静的网格与线条,这些紧迫而顽强的横线或竖线如同光线穿过画布,给人的第一感觉是完美的规律性,如同完美和谐的万物表象。但是仔细观察之后就会发现那些线条的轻微颤动以及颜色的不均匀,它们如同小提琴的颤音般频繁出现,这些横竖交汇的线条揭示了生命本身的变动不居,小我在佛性中的失衡乃至死去,整个画面所呈现的正是禅宗面对生命失衡与失序的淡然与肯定。艾格尼丝·马丁曾明确表示自己的这一创作灵感来源于中国道教以及六祖慧能等禅宗祖师。[1]212-219作品中的网格构图与线条是一种无限、无因果、无形式的虚空,然而这一切又是对佛性的静默观想。在艾格尼丝·马丁如禅宗般平静的网格和线条绘画面前,欣赏者禁不住想屏住呼吸,仿佛呼吸会打扰到这些脆弱不安的线条,它们并不是为了被阅读和观看,而是在那里注视着观看者等待被回应,为纯粹的内心情感世界提供某种神秘的触发,她的画作能够引发观看者的冥想状态使人从自然以及自身的本性中脱离出来。

由此可见,美国战后艺术家从自身坐禅的亲证体验出发,将冥想状态中的知觉体验与艺术创作相联系,通过空无的作品形式将审美主体引入冥想境地,并以对冥想状态的呈现作为艺术创作的重要主题。

二、艺术呈现身体感知下的时空一体性

在美国战后艺术创作中,艺术作品所展现的时空已经不再是一般意义上的物理时空,战后艺术家通过作品对时空概念进行了全新的演绎。受到禅的时空观念之影响,一些战后艺术家通过打破物理时空与自然秩序来进行艺术构思,在艺术作品中将时间与空间融为一体,呈现出时空的流动性与无限性。不仅如此,战后艺术家乐于强调身体的在场,通过艺术作品展现身体感知下的时空一体性是美国战后艺术创作的共通之处。

西方传统艺术对时空的呈现是瞬间而静态的,时间与空间在艺术作品中处于彼此分离的状态。钱穆先生曾指出,中国与西方对时空的理解有很大的不同,中国人谈论世界,世乃是指时间,而界是指空间,时间与空间在中国传统中是合为一体的。相比之下,西方人往往注重空间的向外扩大,而不注重时间的向后绵延。因此,对于西方人而言,即使他们也进行关于时间与空间关系的探讨,但是却不将时空作为一个整体来看。事实确是如此,在西方二元论思维传统之下,西方惯于将时间与空间分而视之,时间与空间是彼此分离的两个独立概念,相对于时间概念,西方传统哲学更注重对空间的探索,导致了就空间论空间的西方传统。西方的这种时空观念反映在艺术作品中表现为对瞬息时间单位内的空间感的突出强调,雕塑家罗丹宣称“伟大的艺术家都是探索空间的。”[3]14为了更好的展现瞬息性的空间感,以绘画为代表的西方传统艺术以单点透视为原则,辅以明暗对比关系的描绘,以固定的视点精确描摹局部视野下处于静止状态的客观物象,展现瞬间性的物理时空。画面中的视觉空间因为固定视点的选取而呈现出静态效果,作品展现的审美空间与现实空间相吻合,使得西方传统绘画的写实性与严谨性尤为突出。二十世纪之后,以立体主义、未来主义、超现实主义为代表的西方现代艺术对时空概念予以重新阐释,毕加索、贾科莫·巴拉、乔治·基里科等艺术家通过取消画面纵深感、采用多视点构图、将不同时间点的不同物态交错并置于画面等创作方式试图打破西方传统艺术中的物理时空,展现时空的相对性,使整个画面的时空效果迥异于传统绘画作品。然而,应该指出的是,西方现代艺术家在创作中对时空的刻意强调反而显现出有意为之的思维痕迹,时间与空间虽然并置于艺术作品中却无法做到真正融合,因此西方现代绘画传达出明显的荒谬感。艺术家在创作中人为地并置时间与空间,其思想根源仍然无法脱离二元论的思维传统,从这一层面上来看,时间与空间在西方现代艺术中仍然处于彼此分离的状态。

二战之后,美国前卫艺术中所呈现的时空既不同于西方传统艺术也不同于西方现代艺术,战后艺术家以身体感知为依托使艺术作品中的时空既有时间的流动性又有空间的延展性,将时间与空间融为一体。实际上,战后艺术家对时空的呈现与禅的时空观有着密切的关联。禅宗以心为本体来建构世界,对于禅宗而言,世界本身是一个幻象,以理性为原则建立起来的物理时空规定性并不存在,时空乃是以心为基础任意组合而成的,需要通过人的知觉加以把握。中国古典文艺作品中所展现的“石上栽花、空中挂剑”“雪埋夜月深三尺,陆地行舟万里程”这般境界正体现了禅的时空互摄与意境圆融。受此启发,二十世纪中期以后,无限的或者说无界限的时空暗示在战后艺术家中间流行起来,以身体感知为参照的时空效果在艺术作品中频繁呈现。艺术家菲利普·帕维亚描述了当时的状况:这种描绘时空的方式在凯奇艺术俱乐部的艺术家中颇为流行,是这些艺术家特别关注的手法。他认为,这是东方禅画中习惯运用的三度空间效果,与西方传统绘画中的阴影效果和线性透视技巧全然不同,东方的透视始于一种无限辽阔与事物无穷尽的感知,观者最终将会在自己的心灵中忘却了自己。[4]97

换言之,西方传统艺术以观察为创作方式,而禅则更乐于参与其中,这是一种与西方传统透视技巧完全不同的时空意识。受到这种时空意识的启发,美国前卫艺术家将身体感知视为传达时空意识的重要媒介,出现了以身体感知下时空一体性为表现主题的大量作品。艺术家马克·托比的绘画作品以线条来展现时间与空间的深度,通过类似书法笔触的线条展现身体感知下的时空一体性。在作品《新月》中,具有中国书法特征的线条将笔触的流动性带入画面,使画面呈现出时间性的流动感,而线条在画面中铺设成的网状结构又为画面搭建起一个视觉空间,托比由动感线条所组成的新三度空间常被称之为“多元空间”,在这个空间中,时间的流动性与空间的延展性实现了某种融合,这种融合正是通过创作中的身体书写态势连接在一起的。

日裔美国艺术家森万里子的装置艺术作品《幽浮波》同样以展现心理时空为主题。这件作品运用西方数码影像科技通过人的身体感知将时空呈现为心理时空,对“万物皆空,唯系一念”的禅宗境界予以精妙阐释。作品的外观充满科技感,是一个像水滴状的UFO飞船,长三十四英尺,高十七英尺,撑离地面约五英尺。观赏者可沿着一座扶梯进入船舱斜躺于符合人体工程学原理研制的座垫中,座椅头部设有脑波讯号器等电子装备,通过该设备对人脑活动进行扫描,体验者者稍一动念,脑波信号就会影响和更改头顶上的形象,在头顶的圆顶映现出画面,其视觉效果如天际奇景,幻化莫测。在谈到创作理念时她指出:“我们常常只是看到现实世界的表象,也许我们看到的只是现实世界的一面,换言之,我们所看到的也许只是一种幻象。”[2]260时间与空间概念在这件作品中失去了物理规定性,身体感知与意念转换是时空得以呈现的媒介,也可以说,这件作品所展现的时空乃是以心为基础建构的心理时空。

日本哲学家西田几多郎曾指出,禅的时空意识“并不是面对空间本身,而是指自我所处的空间。”[4]31的确,在禅宗充满无限感与流动性的时空意识中,作品所呈现的时空不局限于作品本身,乃是一种创作者与欣赏者身处其中的时空体验,而美国战后艺术家在作品中所展现的正是以身体感知为媒介的一体性的时空。

结 语

实际上,二十世纪中叶之后,禅宗美学对美国艺术的浸润广泛而深入,这种影响也不仅体现为艺术作品的主题,也体现为具体的创作方式、意象选取等多个方面,甚至影响到约翰·凯奇、阿德·莱因哈特、马克·托比等前卫艺术家的创作理念以及阿瑟·丹托等艺术理论家的理论认知。可以说,禅宗所强调的直觉观照以及自由超脱的生命境界为战后艺术家提供了丰富的创作灵感,也为美国艺术指明了经由艺术创作实现精神自由的道途。

参考文献:

[1] Bass,Jacquelynn.SmileoftheBuddha:EasternphilosophyandWesternartfromMonettotoday[M].London:UniversityofCalifornia,Ltd.

[2] Baas,J.Y.&,Jacob,M.J.BuddhaMindinContemporaryArt[M].Oakland,CA:UniversityofCaliforniaPress,2004.

[3] 羅丹述,葛赛尔.罗丹艺术论[M].傅雷,译.北京:中国社会科学出版社,2001.

[4] 海伦·威斯格兹.禅与现代艺术:现代东西方艺术互动史[M].曾长生,译.台北:典藏艺术家庭,2007.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)