2018年麻醉医疗质量管理现状报告

2020-03-18黄宇光马旭东

——马 爽 申 乐 黄宇光* 马旭东

1 国家麻醉质控中心简介

2018年6月3日,随着西藏自治区麻醉与手术室质量控制中心的正式成立,我国大陆地区的31个省、自治区、直辖市均已成立省级麻醉质控中心,省一级的麻醉质控组织架构基本完成。国家麻醉专业质控中心协同各省、自治区、直辖市以提高手术患者安全和改善麻醉质量为目的,进一步完善学科建设,通过加强麻醉安全和质量管理,实现了麻醉安全和质量的持续改进。

2018年8月8日,国家卫健委、国家发改委等7部委共同发布了《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》(以下简称21号文),麻醉学科迎来了历史性发展机遇。国家及各省级麻醉质控中心,积极配合各级卫生行政主管部门,对文件在辖区内的落实建言献策。

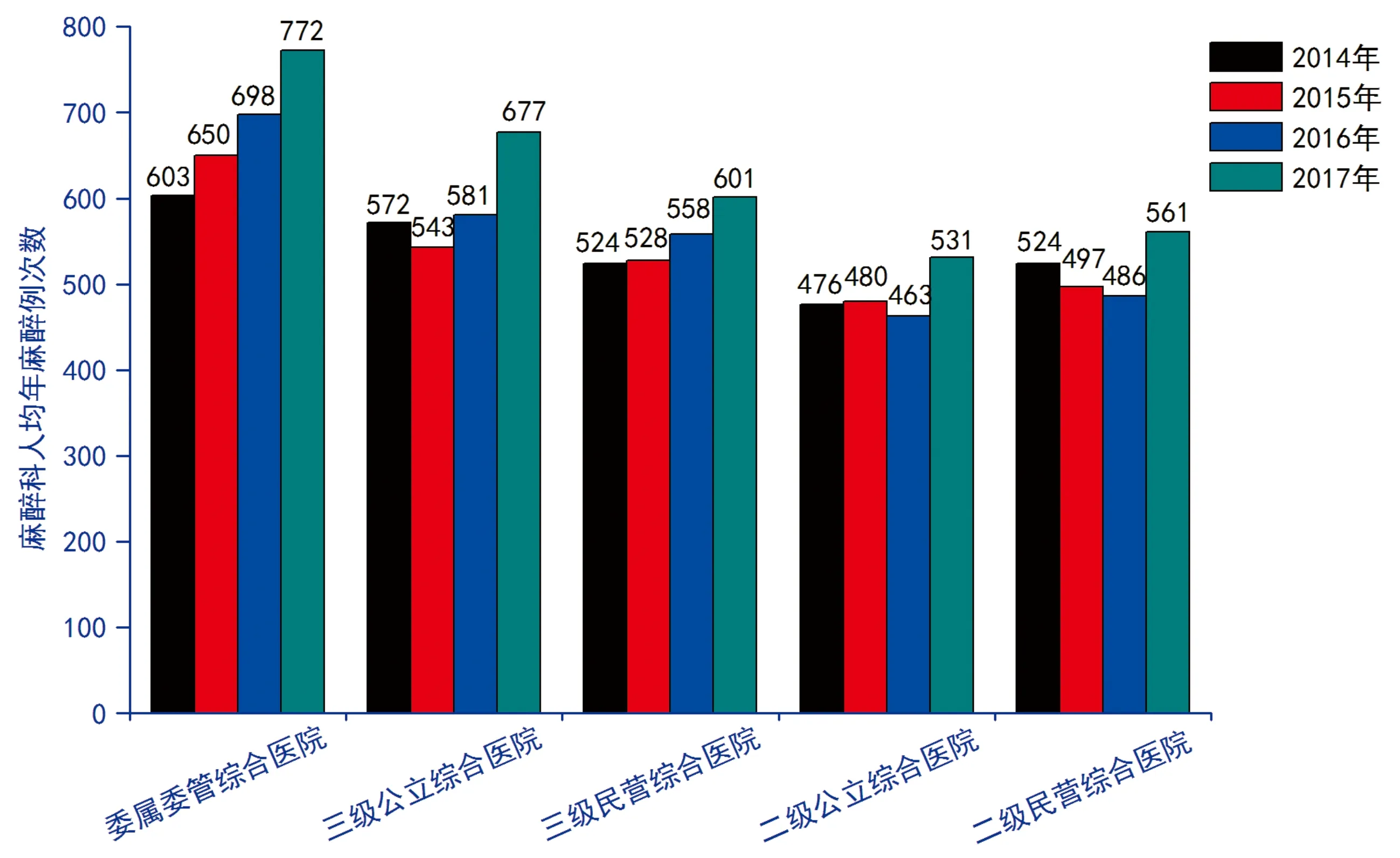

图2 各类综合医院麻醉科人均年麻醉例次数

2 麻醉专业质量安全情况分析

2.1 数据来源及统计方法

2.1.1 调查方法 由国家卫生健康委统一安排,在全国范围内开展2018年度质量安全数据抽样调查工作,对麻醉专业相关指标进行收集。首次将专科医院纳入,共有6 555家医疗机构确认了医院信息并反馈有麻醉专业。参与本次调查的综合医院被分为委属委管、三级公立、三级民营、二级公立、二级民营共5大类。专科医院被分为三级儿童专科、二级儿童专科;三级肿瘤专科、二级肿瘤专科;三级精神专科、二级精神专科;三级妇产专科、二级妇产专科;三级传染病专科、二级传染病专科;三级心血管病专科、二级心血管病专科;三级妇幼保健院、二级妇幼保健院;三级妇儿专科、二级妇儿专科;三级口腔专科、二级口腔专科共18大类。

2.1.2 调查内容 以国家卫生健康委公布的《麻醉专业医疗质量控制指标(2015版)》中的17项质控指标为主。

2.1.3 统计方法 经过对抽样数据进行数据质量筛查,并依据填报医院的级别和所在地完成二次抽样,最终纳入分析样本的医疗机构共4 686家。按医院级别分类及省份,以及相同分类医院之间不同年度,对17项质控指标的平均值进行对比。在省际比较时,仅对公立综合医院进行比较(跨省比较时的三级公立综合医院包含了该省的委属委管综合医院)。本文因篇幅所限,未展示全部指标数据图表,部分指标仅在分析中提到了变化趋势。

2.2 麻醉结构质量分析

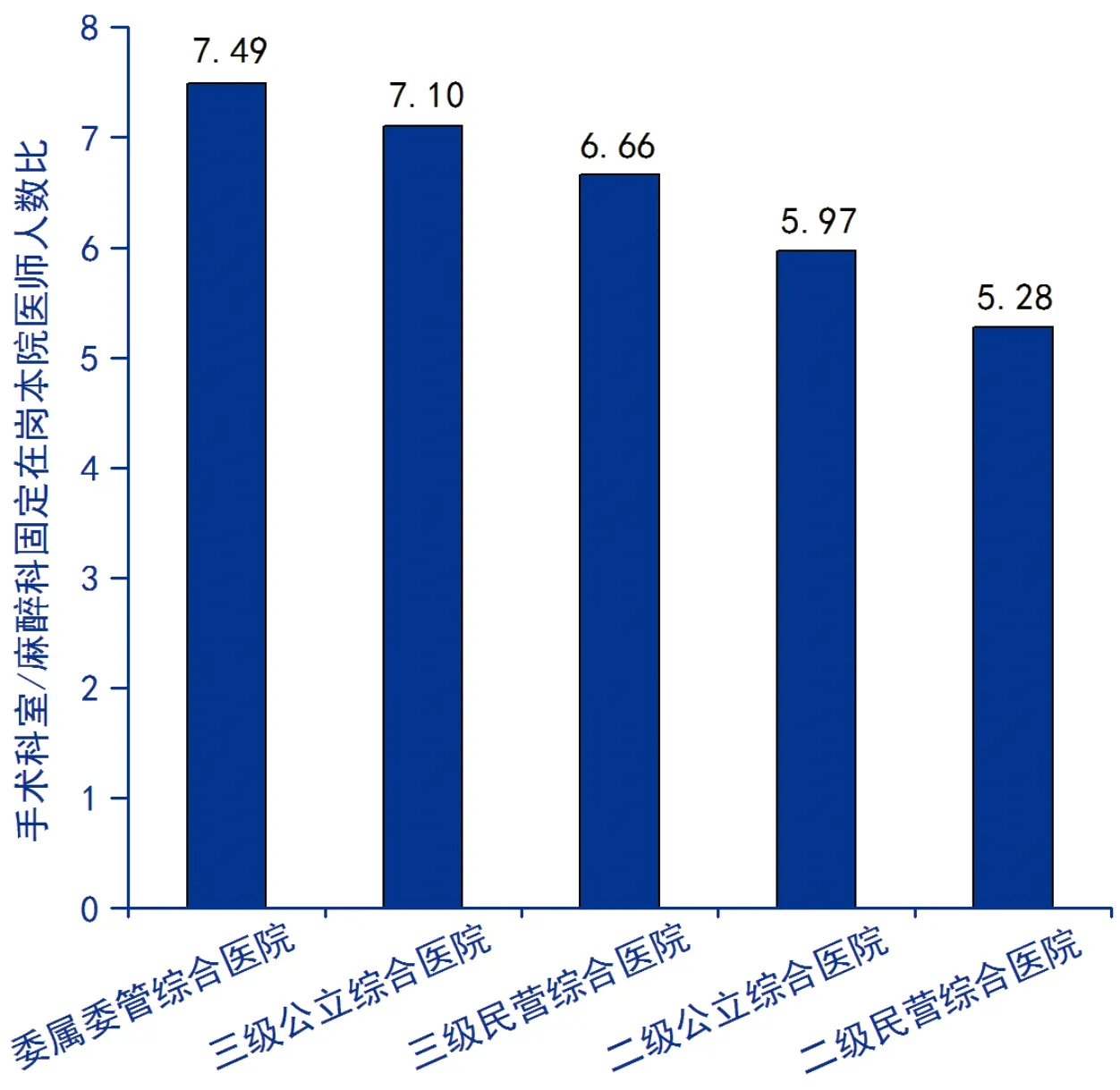

2.2.1 麻醉医生工作负荷 除了麻醉科医患比(以人均年麻醉例次数表示)外,2018年首次采集了各医院手术科室(包括外科、妇产科和五官科)固定在岗本院医师人数以及手术室外麻醉总例次数,以便更全面地展示麻醉医生的工作负荷情况。样本中各类综合医院的人均年麻醉例次数见图1和图2。

图1 各类综合医院手术科室/麻醉科固定在岗本院医师人数比

与过去3年数据相比,各级综合医院的麻醉医生人均年麻醉例次数均较往年有所增加,委属委管综合医院和三级公立综合医院的麻醉医生人均年麻醉例次数、手术医生/麻醉医生比相对最高。手术室外的麻醉比例,民营综合医院(三级39.32%,二级38.48%)明显高于公立综合医院(委属委管28.48%,三级33.75%,二级31.34%)。

2.2.2 麻醉科危重患者比例 本研究将ASA3级至5级的患者定义为危重患者。

各类综合医院的危重患者比例与过去3年相比变化不大,仍表现为公立综合医院收治了更多接受手术与麻醉的危重症患者,尤其是委属委管综合医院(17.10%)和三级公立综合医院(14.22%)。

2.2.3 急诊非择期麻醉比例 综合医院急诊非择期麻醉比例总体趋势表现为,随着医院等级下降,急诊非择期麻醉比例逐渐升高。各类综合医院2017年度数据均较前3年数据有一定程度下降,其中二级综合医院下降最为明显(公立28.50%→23.27%,民营23.27%→18.40%)。

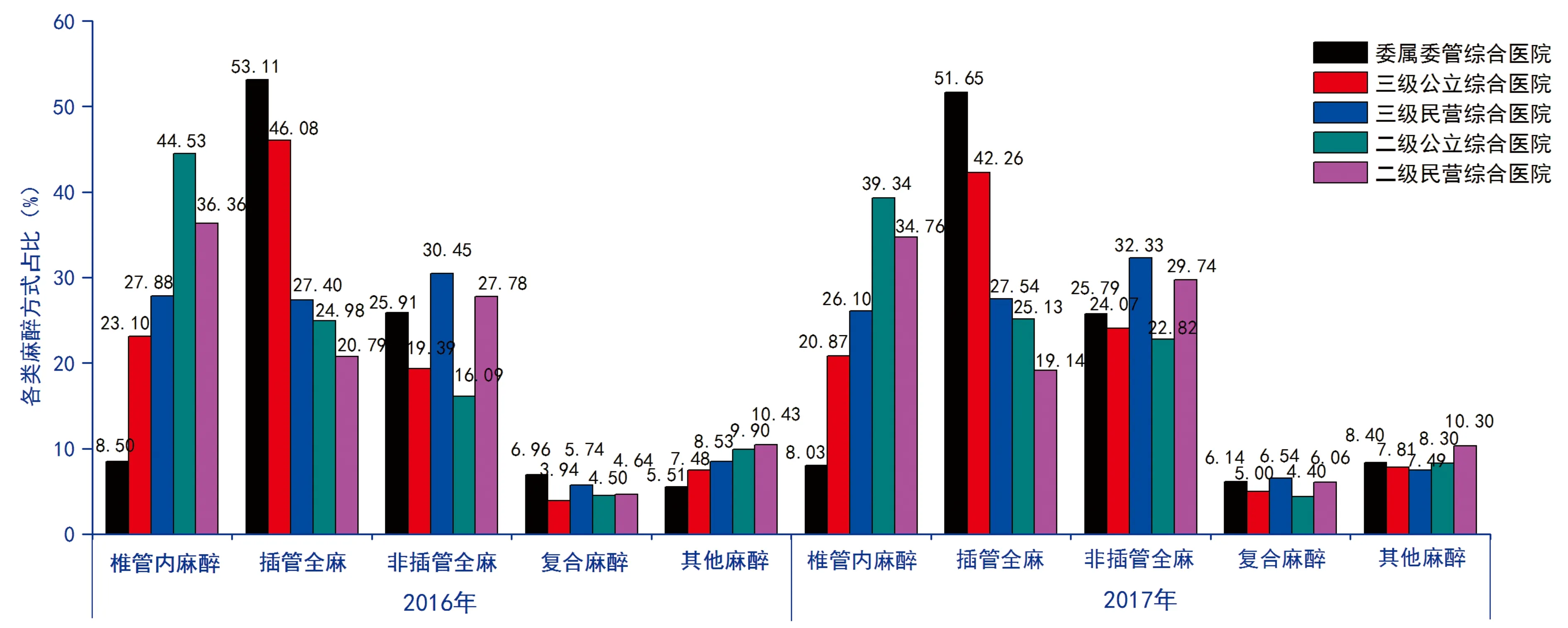

2.2.4 各类麻醉方式比例 2017年各类综合医院各类麻醉方式平均比例见图3。

椎管内麻醉、插管全麻和非插管全麻仍然是排在前3位的麻醉方式。其中椎管内麻醉占比各类综合医院均有所下降,非插管全麻占比均有所升高,也体现出舒适化的需求在麻醉工作中占比的增加。不同类型综合医院各类麻醉方式的分布特点与前3年基本一致。随着医院级别的提高,椎管内麻醉比例逐渐下降,插管全麻比例逐渐升高;同级别民营医院与公立医院相比较,非插管全麻比例明显偏高。

图3 2016年及2017年各类综合医院各麻醉方式占比(%)

2.2.5 术中自体血输注率 各类综合医院平均术中自体血输注率与2016年抽样数据反映的情况相比,除三级公立综合医院(22.70%)外,其他类型综合医院(委属委管为27.76%,三级民营为34.54%,二级公立为19.50%,二级民营为24.93%)的术中自体血输注率均有不同程度的升高。

2.3 麻醉过程质量分析

2.3.1 麻醉后检测治疗室(Post-Anesthesia Care Unit, PACU)相关指标 本年度抽样调查新增了恢复室入室测量体温人数一项,将入室低体温率的分母由全部转入PACU患者数变为入室测量体温患者数,以便更真实地反映低体温发生情况。与2016年抽样数据反映的情况相比,PACU转出延迟率,除三级公立综合医院(0.88%)略有升高外,其余类型的综合医院(委属委管0.30%,三级民营0.23%,二级公立1.90%,二级民营3.79%)均有所下降。二级民营综合医院明显偏高,可能与部分医院的PACU政策要求相关。入室低体温率二级综合医院(公立4.58%,民营2.14%)有不同程度的升高,三级综合医院(委属委管2.12%,公立2.47%,民营4.58%)则有不同程度的下降。

2.3.2 麻醉开始后手术取消率、非计划转入ICU率及非计划二次插管率 与2016年相比,除三级民营医院外,其余各类医院平均麻醉开始后手术取消率除三级民营医院略有升高外(0.169‰→0.240‰),其他医院均有不同程度的下降(委属委管0.697‰→0.542‰,三级公立0.339‰→0.241‰,二级公立1.020‰→0.400‰,二级民营0.521‰→0.421‰);各类医院非计划转入ICU率三级综合医院有不同程度的升高,二级综合医院有不同程度的下降(委属委管2.63%→4.28%,三级公立5.81%→6.05%,三级民营3.53%→4.35%,二级公立9.75%→8.69%,二级民营12.94%→8.01%),按医院类型从低到高依次为委属委管综合医院、三级民营综合医院、三级公立综合医院、二级民营综合医院和二级公立综合医院;非计划二次插管率各类型综合医院均有不同程度的下降(委属委管0.453‰→0.284‰,三级公立0.912‰→0.613‰,三级民营2.406‰→0.682‰,二级公立2.690‰→1.372‰,二级民营3.091‰→1.853‰),按综合医院类型排序无变化。

2.4 麻醉结局质量分析

2.4.1 麻醉开始后24小时内死亡率和麻醉开始后24小时内心跳骤停率 与2016年数据相比,三级公立综合医院的心跳骤停率略有升高(0.236‰→0.253‰),三级民营综合医院的死亡率(0.373‰→0.373‰)和心跳骤停率(0.288‰→0.295‰)基本持平,其他类型综合医院的死亡率和心搏骤停率均呈现不同程度的下降。

2.4.2 麻醉期间严重过敏反应发生率 与2016年的相比,民营综合医院(三级0.109‰,二级1.120‰)的严重过敏率大幅下降,三级公立综合医院(0.097‰)与二级公立综合医院(0.141‰)的严重过敏率略有下降,委属委管综合医院(0.261‰)有较大幅度升高。

2.4.3 椎管内麻醉后严重神经并发症发生率 与2016年相比,委属委管综合医院椎管内麻醉后严重并发症发生率略有升高,三级公立综合医院基本持平,其他类型综合医院不同程度的下降。在各类医院之间,三级综合医院低于二级综合医院。

2.4.4 中心静脉穿刺严重并发症发生率 从委属委管综合医院(0.130‰)、三级民营综合医院(0.283‰)、三级公立综合医院(0.506‰)、二级公立综合医院(1.134‰)到二级民营综合医院(1.606‰),中心静脉穿刺严重并发症发生率逐渐升高。与2016年数据相比,三级综合医院均有所下降,而二级综合医院均有所升高。

2.4.5 全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率 委属委管医院(0.182‰)、三级民营医院(0.742‰)、三级公立医院(0.835‰)、二级公立医院(1.616‰)到二级民营医院(2.002‰),全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率依次升高。与2016年数据相比,各类型综合医院均呈现不同程度的下降。

2.4.6 麻醉后新发昏迷发生率 近4年的抽样调查情况显示,各类综合医院麻醉后新发昏迷发生率在较低水平波动(委属委管0.018‰,三级公立0.086‰,三级民营0.039‰,二级公立0.084‰,二级民营0.038‰)。

2.5 专科医院麻醉质量分析

本次调查首次将专科医院纳入,由于对过程指标和结局指标的定义不够确切,故对专科医院的过程指标及结局指标暂不展示分析。

纵观各项结构指标并与同级别公立综合医院相比较,儿童专科医院的多数结构指标与同级别公立综合医院类似,麻醉方式上以插管全麻为主;肿瘤专科医院的多数结构指标也与公立综合医院较为类似,但急诊非择期麻醉比例和自体血输注率明显低于同级别公立综合医院;精神专科医院的麻醉主要以手术室外麻醉为主,麻醉方式上以非插管全麻为主,三级精神专科医院的人均年麻醉例次数是各类型医院中最多的;传染病专科医院的多数结构指标与同级别公立综合医院类似,人均年麻醉例次数相对较低;心血管病专科医院,尤其是三级心血管病专科医院的危重患者占比明显高于其他类型综合与专科医院,急诊非择期麻醉占比相对偏低,麻醉方式上也是以插管全麻为主;口腔专科医院中三级和二级有较大差异,麻醉方式上以插管全麻为主;妇产、妇儿以及妇幼保健院的结构指标表现类似,人均年麻醉例次数相对较高,急诊非择期麻醉比例在专科医院中相对较高,麻醉方式上椎管内麻醉和非插管全麻占比较大。

3 存在问题及下一步工作重点

3.1 存在问题

3.1.1 麻醉质控认知水平逐步提升 本次调查首次覆盖了综合医院以及全部种类的专科医院,首次获取了专科医院麻醉科质量安全现状的数据。与前三年的麻醉质控数据相比,综合医院各项质控指标均有一定程度的改善。在数据填报过程中,对于指标定义的咨询比例也有所下降。新调查的专科医院麻醉质控指标整体反馈率相对较差,部分指标结果难以解释,可能由于相关填报人员对麻醉质控指标定义的理解存在一定偏差造成。

3.1.2 麻醉专业结构质控指标反映的问题及分析 (1)综合医院级别越高,麻醉医师的人均年麻醉次数越高;手术科室/麻醉科固定在岗本院医生比越高,疑难危重患者的比例也越高。调查显示,患者仍愿意选择前往委属委管综合医院、三级公立综合医院就医,从而导致了委属委管综合医院、三级公立综合医院的麻醉医师普遍处于过负荷劳动的状态。2015年,国家麻醉质控中心在京津冀地区的调查显示,因工作强度大,麻醉医师的职业耗竭发生率高达68.9%,远高于美国医师45.8%的水平,导致麻醉质量存在安全隐患。从4年数据变化情况看,这种情况并未明显改善,甚至有进一步加剧的趋势。

(2)儿童专科医院、精神专科医院、妇产专科医院、妇幼保健院以及妇儿专科医院的麻醉医师人均年麻醉例次数高于相应级别的综合医院水平,但手术科室/麻醉科固定在岗本院医生比低于相应级别的综合医院。结合这些专科医院的非插管全麻比例高于相应级别的综合医院的情况,提示这些医院的麻醉种类以短小手术麻醉和舒适化医疗操作为主。而肿瘤专科医院和心血管病专科医院的趋势则正好相反,提示这些专科医院的麻醉种类以肿瘤根治性切除术、心脏大血管手术等复杂手术为主。

3.1.3 麻醉专业过程质控指标反映的问题及分析 过程质控指标填报率虽较往年有一定改善,但仍处于较低水平。2017年过程质控指标主要存在以下问题:

(1)麻醉开始后手术取消率、非计划转入ICU率及非计划二次插管率3个过程指标在各类综合医院的分布趋势与2016年大致一致,具体数值有一定程度的波动。

(2)虽然加入了新的数据采集项目,但PACU相关的两个过程指标填报率仍在本次调查的17项指标中排名靠后。这说明应尽快将PACU工作纳入麻醉专业质控范畴,各级各类医院尤其是基层医院应注意加强PACU质控数据的收集。

(3)新纳入调查范围的专科医院数据反馈效果较差,需加强对专科医院17项麻醉质控指标的宣贯工作。PACU的两项过程指标以及麻醉后手术取消率和非计划转入ICU率,均呈现出多数专科医院数据水平低于对应级别综合医院的结果。

需要强调的是,麻醉质控工作中对于过程质控指标的关注,不应当止步于指标本身,在获取过程指标后,应当研究导致该事件发生的相关因素是否与麻醉管理相关,从而在制度或流程上进行预防[1]。通过Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(行动)的质控循环,实现对麻醉质量的持续改进。

3.1.4 结局质控指标反映的问题及分析 与前3年的调查结果相比,综合医院结局指标整体变化不大,总体结局指标仍呈现出由大型综合医院向基层综合医院逐步升高的趋势。因手术类型不同,除部分结局指标个别类型专科医院略高于综合医院,其他结局指标与同等级公立综合医院相比略低或持平。主要存在以下几个方面的问题:

(1)部分结局指标存在随时间波动的情况,需要建立起规范的术后随访制度来保证结局质控指标真实规范收集,避免因随访标准不一造成数据指标不能准确反映临床质量安全情况。

(2)对于麻醉后24小时死亡率、麻醉后24小时心跳骤停率、麻醉后新发昏迷率等指标,还需要进一步研究导致该事件发生与麻醉工作的相关程度,通过PDCA,从而在制度上加以预防。

(3)与麻醉管理相关性更强的麻醉期间严重过敏反应发生率、椎管内麻醉后严重神经并发症发生率、中心静脉穿刺严重并发症发生率、全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率等指标,应继续关注指标采集是否严格遵循相关定义标准,尤其对新纳入调查的医院。

3.2 工作重点

2017年,国家麻醉质控中心一方面继续通过网络直播的形式,将麻醉质控相关知识、信息直接送到基层一线,并组织了多场次“临床麻醉质量管理”专题网络会议;另一方面,组织各省级麻醉质控中心相互调研,促进省级麻醉质控中心互相学习,共同提高省级麻醉质控中心的工作水平。同时国家麻醉质控中心对于手术安全核对表落地难[2-4]、麻醉医生普遍职业耗竭[5]等现实问题,2018年联合中华医学会麻醉学分会质量管理学组在国内外质量管理专家的指导下进行了实战化项目教学[6]。在接下来的工作中,将重点关注以下几个方面工作:

3.2.1 针对性开展质控指标的修订工作 下一步应当注意加强《麻醉专业医疗质量控制指标》在专科医院的宣贯工作。同时对于已经开始采集指标的综合医院,需要强调《麻醉专业医疗质量控制指标》的意义不只在指标本身,还需要充分挖掘这些指标背后的影响因素,引入PDCA提高麻醉质量,保证患者围术期安全。同时,本次调查中新引入手术科室/麻醉科固定在岗本院医生比和手术外麻醉占比等指标,调整PACU低体温发生率分母为入PACU测量体温人数等,都是为了寻找更加全面、更真实反映麻醉质量安全现状的质控指标。

3.2.2 推动信息化质控指标采集填报 要加强省级麻醉质控中心对基层麻醉质控工作的指导,完善PACU患者信息记录系统、不良事件上报和麻醉术后随访机制,规范各基层综合医院的ASA分级、麻醉方式分类方法,提高麻醉质控指标填写的准确性。基层综合医院手术麻醉信息系统要留下便于统计质控指标的输出端口,以提高质控数据的准确性、连续性和可溯源性,减少质控数据上报工作压力。

3.2.3 继续加强省级麻醉质控的管理工作 在本次调查结果中,西藏的部分质控指标数据质量较差,提示新成立的西藏麻醉质控中心任重道远,应当向成熟的省级麻醉质控中心学习相关工作经验[7-8]。国家麻醉质控中心将进一步组织省级麻醉质控中心的相互调研,切实推进省级麻醉质控中心工作的开展,全面推进麻醉质控工作。