初中语文“活动·探究”单元的教学策略

2020-03-15陈晓英

陈晓英

摘要:“活动·探究”单元旨在改变过于偏重阅读、理解、赏析的语文教学方式,使语文教学从平面走向立体,从静态走向动态。“活动·探究”单元的教学,可以用实嵌入式评价,以评导学;用好助学支架,以知助学;链接真实情境,以境促学,从而使学生在综合、多维、连续的语文活动中“领悟文化内涵和语文应用规律”。

关键词:“活动·探究”单元嵌入式评价助学支架真实情境

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出:“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。”作为一门实践性课程,语文学科应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。教材在八、九年级设置了四个“活动·探究”单元,旨在改变过于偏重阅读、理解、赏析的语文教学方式,使语文教学从平面走向立体,从静态走向动态。“活动·探究”单元为教师的教学提供了更大的空间,也对教师提出了新的要求。笔者尝试寻找“活动·探究”单元的教学策略,以期真正体现语文实践性课程的特点,使学生在综合、多维、连续的语文活动中“领悟文化内涵和语文应用规律”。

一、用实嵌入式评价,以评导学

《义务教育教科书教师教学用书(语文八年级上册)》指出,“活动·探究”单元的任务群“对学习成果的评价嵌入到学习活动的过程中,而非外在于活动本身,同时淡化评价的检测、甄别色彩,强调展示、交流、改进”。所谓“嵌入式评价”,是指评价伴随学生的学习过程,是教学评的一体化实施。教学中,教师可以化学习任务为评价目标,让学习主体参与评价过程,以评价促进学生的学习。

(一)学习任务即为评价目标

“活动·探究”单元均安排三个学习任务(详见下页表1),分别指向文本学习、实践活动、写作表达。教材在单元起始处设有“活动任务单”,对本单元的每个学习任务做简要说明;每一学习任务的起始处,也设有任务说明,对该任务包括的学习活动及基本要求做具体解说,同时为学生完成活动提供指导与示例。

分册学习任务八年级上册任务一:新闻阅读任务二:新闻采访任务三:新闻写作八年级下册任务一:学习演讲词任务二:撰写演讲稿任务三:举办演讲比赛九年级上册任务一:学习欣赏任务二:诗歌朗诵任务三:尝试创作九年级下册任务一:阅读与思考任务二:准备与排练任务三:演出与评议相应地,教师可以将这些学习任务细化,并巧妙地将学习任务转化为评价任务。以八年级下册“活动·探究”单元为例,该单元三个任务分别为学习演讲词、撰写演讲稿和举办演讲比赛。教师将学习演讲词这一任务细化为分析构成要素、把握演讲内容、了解演講特征、评析演讲视频;将撰写演讲稿这一任务细化为确定演讲中心、组织演讲内容、明晰演讲思路、形成演讲提纲;将举办演讲比赛这一任务细化为制订评分规则、举行演讲比赛、总结演讲得失和展示演讲视频。这些细化的任务不仅指向阅读与写作知识技能的获得,还指向学生的整体素养评价。教师应关注学生在完成任务过程中的自主性、合作性等素养,如学生在活动中是否能主动搜集整理信息,是否能主动提出问题并尝试解决问题,是否能主动合作和交流,是否能独立思考、深入探究等;并在完成任务的过程中,实现对学生的评价,进而通过评价引导学生形成自主学习、合作学习的意识和能力。

(二)学习主体参与评价过程

评价量表既能有效指引学生更好地完成单元探究任务,又能实现对学生完成度的科学评价。教学中,教师可以转变学生的角色,使其由学习主体转变为评价量表的设计参与者,从而加深学生对任务的理解,真正培养学生的活动兴趣和探究能力。

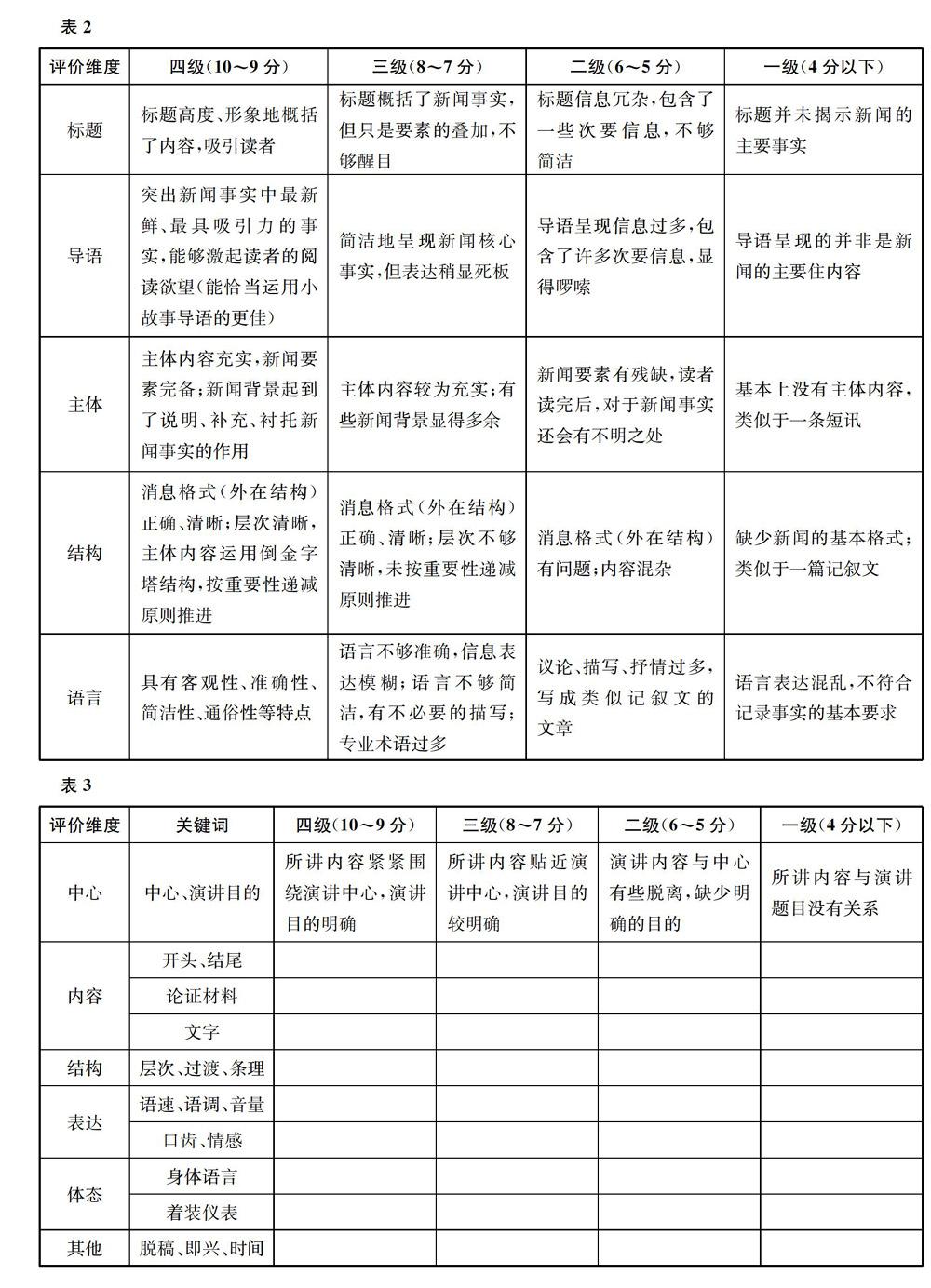

嵌入式评价量表设计可呈进阶式提升,可先由教师出示示例,师生探究量表维度和分值的设计理由;再请学生根据已完成的评价维度和对探究任务的理解,补充评价量表;最后,可以放手让学生独立完成或小组合作完成评价量表的设计。如八年级上册“活动·探究”单元,学生第一次尝试单元探究活动,在任务三的写作活动中,教师可先完整呈现消息写作的评价标准(如下页表2所示),让学生学习、讨论评价量表,并引导学生修改、完善评分规则,使其更具指导性。到了八年级下册,在任务三的举办演讲比赛活动中,教师可让学生模仿八年级上册的消息写作评价量表,根据提示,借助相关支架(见下页表3),完善演讲的评价量表。再到九年级上册,任务二诗歌朗诵活动中,教师可放手让学生参与小组讨论,结合本次探究活动的成果,自主设计诗歌朗诵评价量表规则。

学生仿照之前使用过的评价量表,对学习专题每一个评价角度按照层级进行细分,设计出具有操作性的评价细则的过程,其实就是单元核心知识内化的过程,也是自主合作探究能力提升的过程。表2

评价维度四级(10~9分)三级(8~7分)二级(6~5分)一级(4分以下)标题标题高度、形象地概括了内容,吸引读者标题概括了新闻事实,但只是要素的叠加,不够醒目标题信息冗杂,包含了一些次要信息,不够简洁标题并未揭示新闻的主要事实导语突出新闻事实中最新鲜、最具吸引力的事实,能够激起读者的阅读欲望(能恰当运用小故事导语的更佳)简洁地呈现新闻核心事实,但表达稍显死板导语呈现信息过多,包含了许多次要信息,显得啰嗦导语呈现的并非是新闻的主要住内容主体主体内容充实,新闻要素完备;新闻背景起到了说明、补充、衬托新闻事实的作用主体内容较为充实;有些新闻背景显得多余新闻要素有残缺,读者读完后,对于新闻事实还会有不明之处基本上没有主体内容,类似于一条短讯结构消息格式(外在结构)正确、清晰;层次清晰,主体内容运用倒金字塔结构,按重要性递减原则推进消息格式(外在结构)正确、清晰;层次不够清晰,未按重要性递减原则推进消息格式(外在结构)有问题;内容混杂缺少新闻的基本格式;类似于一篇记叙文语言具有客观性、准确性、简洁性、通俗性等特点语言不够准确,信息表达模糊;语言不够简洁,有不必要的描写;专业术语过多议论、描写、抒情过多,写成类似记叙文的文章语言表达混乱,不符合记录事实的基本要求表3

评价维度关键词四级(10~9分)三级(8~7分)二级(6~5分)一级(4分以下)中心中心、演讲目的所讲内容紧紧围绕演讲中心,演讲目的明确所讲内容贴近演讲中心,演讲目的较明确演讲内容与中心有些脱离,缺少明确的目的所讲内容与演讲题目没有关系内容开头、结尾论证材料文字结构层次、过渡、条理表达语速、语调、音量口齿、情感体态身体语言着装仪表其他脱稿、即兴、时间二、用好助学支架,以知助学

教材“活动·探究”单元的助学支架由“活动任务单”“注释”“旁批”“积累探究”“读读写写”“补白”“技巧点拨”等组成。教师要以助学支架为抓手,帮助学生掌握文体的阅读策略和写作策略,构建知识系统。

(一)关注策略,整合运用

“活动·探究”单元的每个活动任务单均有具体的学习策略指导,明确了可操作的活动步骤,为学生学会学习提供了支撑。教师要引导学生关注阅读的策略和方法,并按照任务说明提示的具体活动策略,整合其他助学支架,综合运用。如九年级上册“活动·探究”单元的学习鉴赏任务说明里列举了五大诗歌鉴赏策略,即“初读—再读—反复朗诵—交流—赏析”;诗歌朗诵任务提供了四大活动步骤,即“选诗荐诗—朗诵设计—组内评选—班级评选”,同时介绍了评分规则的设计;尝试创作任务既提供了写作策略,又呈现了技巧点拨——怎样写诗。名著导读部分则提供了《艾青诗选》关于“如何读诗”的专题指导,其中读书方法指导具体到位,小结了五个注意点,即注意诗歌的表现形式、品味诗歌的语言、把握诗歌的意象、体味诗歌的情感和体会诗歌的理性美。教师可和学生一起发现、讨论、整合、运用方法。

如肖培东老师教学九年级上册“活动·探究”单元的尝试创作任务内容时,就非常关注诗歌写作策略的指导。肖老师先呈现题目“秋叶”和三行诗示例,要求学生补充一句有关“秋叶”的诗——“坡上/坡下//散落一地”。当学生的表述直白无味时,肖老师这样引导:“题目是‘秋叶,第三句就不会直接用‘秋叶,那同学们想想看,一首写秋叶的诗歌,要表达秋叶满地的情景,但又不能直接用上这个词,诗人该用怎样一句诗来表现呢?”学生豁然开朗,补充的诗句有“秋天的颜色,散落一地”“秋天的韵味,散落一地”等,顿时诗兴萌生。随后,肖老师又进一步引导:“同学们,你可以从秋叶的形、色、灵魂和情感等方面去思考。”于是,学生诗味盎然,创作出了“秋天的脚步,散落一地”“凉风的身影,散落一地”“秋天的沉默,散落一地”……“简单的一句诗的创作,学生的思维经历了从如实描写到形象创造,再到意象寄寓、主观情感的融入,诗的味道越来越浓,诗歌创作就有模有样了。”接着,肖老师引导学生模仿艾青的《我爱这土地》,用“假如我是一枚秋天的叶”开头,在课堂上续写三行诗,完成诗作《秋叶》。这样,学生就在教师的有效指导下逐步完成诗作初稿。在修改提升诗作环节,肖老师又适时引导学生关注技巧点拨“怎样写诗”,引导学生关注诗歌的意象、语言、节奏。学生在这样的诗歌创作实践中,不仅收获了一首首富有情怀的诗作,更会自觉不自觉地掌握诗歌写作策略,并运用到其他的诗歌创作中去。

(二)随文而教,注重联系

“活动·探究”单元的旁批、知识补白、技巧点拨等助学支架,具有介绍知识、提示重点、指导学法、点拨疑难、拓展阅读等功能。教师切忌抽取陈述性知识,生硬地直接呈现一个比较完整的基础知识体系,而是要把这些助学支架当作探究单元精髓的一把钥匙,随文而教,相机嵌入,引导学生主动发现、注重联系、自行整理、迁移运用,在学习中构建属于自己的知识体系。

如八年级上册“活动·探究”单元的旁批随文而设,每篇课文的旁批角度各有侧重:《我三十万大军胜利南渡长江》的旁批侧重呈现消息的结构,《人民解放军百万大军横渡长江》的旁批侧重评点消息内容及特点,《首届诺贝尔奖颁发》的旁批側重提示内容并引导学生关注写法,提醒学生思考作者的主观倾向与表达意图,《“飞天”凌空》的旁批则侧重于引导学生欣赏特写的文学性。教师可以引导学生去发现每篇课文的旁批侧重点,概括新闻文体的基础知识和旁批的角度与方法,并运用到其他新闻类课文中。如引导学生用《我三十万大军胜利南渡长江》旁批中的消息结构的知识批注《人民解放军百万大军横渡长江》,用《人民解放军百万大军横渡长江》的旁批角度批注《我三十万大军胜利南渡长江》;还可以在学生自学《人民解放军百万大军横渡长江》时结合技巧点拨“怎样写消息”以突出消息这一学习重点,让学生自行整理出消息的结构、各部分的写作要求和语言特点;也可在学生学习《“飞天”凌空》时,提醒学生运用知识补白“什么是新闻特写”来对比新闻特写与消息、通讯的异同,从而理解新闻特写的特点。

这些助学支架既有知识介绍,也有思维方式和学习方法的提示;既提供具体的知识,又解说相关的技能;既帮助学生“读”,也帮助学生“写”。教完整个“活动·探究”单元后,教师可以有意识地引导学生制作新闻文体知识小卡片,帮助学生构建自己的知识体系。

再如九年级上“活动·探究”单元中的《沁园春·雪》,有两处蓝色字的旁批(一处是简单介绍诗歌创作的背景,一处是提供必要的诗词欣赏小知识),教师可以引导学生为其他4首诗作补充解说式旁批,或提供写作背景,或制作诗歌欣赏小贴士,引导学生在自主欣赏的基础上积累诗歌欣赏知识。

三、链接真实情境,以境促学

温儒敏先生强调:“情境教学不只是为了激发兴趣,更是为了给活动的开展提供背景、条件与氛围。有时候情境就是课堂教学内容涉及的语境。这种情境或者语境,对学生的学习活动而言,必须是真实的,是能和他们的生活经验贴近,并能促进深度学习的。”“活动·探究”单元的学习应链接真实的情境,教师要从学生熟悉的日常生活场景、学生感兴趣的现实生活素材出发,以此作为探究活动情境设计的起点,让学生在真实的生活情境中学习,在真实的语言运用情境中学习。

(一)链接日常生活场景,强化现场感

教师要尽可能链接日常生活场景,让任务情境化,让探究活动生活化。

如八年级下册“活动·探究”单元,教师可链接学校周会上的“国旗下的演讲”活动,请学生作为评委给演讲评级打分,说明打分理由并评析演讲的效果,围绕该演讲的魅力指数引导学生从选题、观点、思路、开场、结尾、互动等方面来真实评价,从而切入演讲探究单元的学习。在写演讲稿、演讲比赛板块时也可以此为情境设计任务。这样,学生的活动探究就有了真实的语言运用情境。

又如九年级上册“活动·探究”单元,诗歌朗诵任务中的“选诗荐诗”环节,可要求学生讲述“我和诗的故事”,谈谈读诗的体验;“为你读诗”朗诵环节要强化听众意识,可引导学生明确把这首诗送给特定的听众(指定对象),并在开场时对特定的听众说一段话,让诗和“我”、特定读者或听众、真实生活相联系。

再如,教学八年级上册“活动·探究”单元,可先让学生播报班级新闻(学校新闻),再让学生以听众的角色对新闻信息展开讨论。

(二)链接现实生活素材,体现时代性

创设真实情境,还可以链接能引发学生联想和思考的、具有时代性或区域性的现实生活素材,关联学生广阔的语文生活来激发学生的探究兴趣,达成单元活动目标。

如八年级上册“活动·探究”单元新闻阅读任务的教学,教师在教学新闻基础知识后,可以指导学生从新闻的角度去阅读、评析当下最新的新闻作品。新闻采访任务在选题上可关注班级、学校、小区、所在城市的热点事件、大型活动。如以疫情中的“最美人物”为专题,采访抗疫一线的医务人员、社区人员(最好是同学家长或是同小区的邻居)、学校相关工作人员等。在探究消息与特写、通讯的异同时,可让学生选择报刊、新闻网站上的一则最美逆行人的通讯改编成消息或特写。

再如教學八年级下册“活动·探究”单元,探究演讲选题,可以链接《奔涌吧,后浪》《超级演说家》等优秀演讲视频,激发学生的探究兴趣;在九年级上册“活动·探究”单元完成自由朗诵任务时,也可以“艾青诗歌节”为背景开展活动。

又如九年级下册的“活动·探究”单元的准备与排练任务和演出与评议任务,教师可以链接更广阔的戏剧世界,引导学生关注地方戏剧或其他优秀戏剧,甚至还可以让学生围绕时代热点自编、自导、自演。

总之,“活动·探究”单元的教学不妨以嵌入式评价为抓手,让评价伴随学生的学习过程,以评导学;可以助学系统为支架,引导学生理解和运用陈述性知识,形成程序性和策略性知识,以知助学;可以真实情境为依托,链接学生熟悉的日常生活场景和现实生活素材,以境促学。

参考文献:

[1] 人民教育出版社课程教材研究所,中学语文课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书语文八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2017.

[2] 徐洁.嵌入式评价引领学生自主学习[J].江西教育,2018(32).

[3] 施牡丹.一片秋叶“见”思维——谈肖培东《尝试创作》一课对学生思维的培养[J].中学语文教学参考,2019(23).

[4] 温儒敏.统编高中语文教材的特色与使用建议[J].语文学习,2019(9).

[5] 蔡少军,章新其.浙江省中小学学科教学建议案例解读:初中语文[M].杭州:浙江教育出版社,2018.

[6] 丹尼尔·D.史蒂文斯,安东尼娅·J.利维.评价量表:快捷有效的教学评价工具(第2版)[M]. 陈定刚,译.广州:华南理工大学出版社,2020.

[7] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰, 宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2020.