云南彝族传统聚落微气候特征分析

2020-03-13杜春兰

杜春兰

林立揩

1 研究背景

1.1 微气候研究现状

国外对于微气候的研究起步较早,其研究领域由最初的农业应用发展到林业、生物工程和化学工业等领域。对于微气候概念的界定也因研究领域的不同而存在差异,Batten提到微气候涵盖的垂直空间范围为十几米至100m[1];Landsburg则从微气候的影响因子如植被、土壤等进行定义[2]。国内学者傅抱璞认为在小范围内因各种局部因素影响而形成的与大气候不同的气候特点就是小气候[3]。目前国内基于微气候的风景园林相关研究对象主要包括广场[4]、公园[5]、城市街道[6]和滨水空间[7]4种典型的公共空间,以及居住区[8]、校园绿地[9]、古典园林[10]和乡村地区[11],涉及传统聚落的研究较少,主要集中在我国东部地区[12],多以经验总结性研究为主[13],因此在西南复杂地形条件下开展基于微气候的传统村落定量实验研究具有重要意义。

微气候在传统聚落中的研究应用主要涉及传统聚落空间和景观[14]、乡村现代化发展[15]和民居建筑[16]3种类型。对于传统聚落微气候环境,主要从传统聚落形态[17]入手进行分析,同时也包括部分传统聚落的特色景观。总体而言,对于传统聚落在不同尺度下微气候特征的系统分析还很欠缺。

1.2 彝族传统聚落研究现状

作为历史研究的一部分,对于民族文化内涵的梳理相当重要,目前对于西南彝族传统聚落和传统民居建筑的研究主要集中在四川凉山[18]、云南[19]和贵州[20]等彝族集中分布的地区,主要以土掌房[21]和土墙木构的瓦板房聚落[22]为主,兼具垛木房和一颗印的研究。研究内容主要针对建筑设计以及聚落的空间、形态和布局等[23]。可见,在彝族传统聚落的空间研究方面已有大量研究成果,但对聚落应对气候环境方面的经验研究仍有欠缺。

1.3 云南彝族传统聚落微气候特征研究

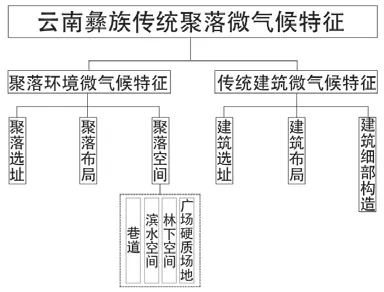

结合研究实际和传统聚落不同典型空间对微气候环境影响的特点,本文研究的云南彝族传统聚落主要包括聚落环境和建筑设计两部分内容。其中聚落环境主要包括聚落选址、聚落布局和聚落内部空间;建筑设计主要包括建筑选址、建筑布局和建筑细部构造(图1)。

2 云南彝族传统聚落微气候环境实测分析

2.1 研究区概况

图1 云南彝族传统聚落微气候特征研究内容

云南地处中国西南边陲,与四川南部、贵州西部相邻[24]。本次研究选择楚雄彝族自治州的楚雄市杨巡部村、双柏县底土村以及红河哈尼族彝族自治州的建水县团山村、泸西县城子村作为研究对象。

2.1.1 地势地貌

云南省地势自西北向东南倾斜,滇西北最高,海拔3 000~4 000m,滇中高原海拔2 000~2 500m,滇南各地海拔1 200~ 1 500m。研究对象主要分布在滇中高原和滇南河谷。

2.1.2 气候特征

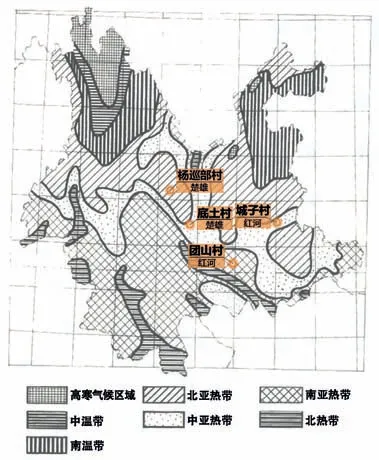

云南地处低纬度高原,地势北高南低,河谷南北纵横,因此冬季主要受大陆季风的影响,夏季主要受湿润的海洋季风影响,从而形成了独特的冬干夏湿、冬暖夏凉的季风山原气候(图2)。

2.2 田野调查

为便于研究的开展,在实验开展前,对云南彝族传统聚落的研究对象进行了深入的田野调查。采用无人机航拍和相机拍照的形式对云南彝族传统聚落的平面布局、空间结构、建筑平立剖面图纸及细部构造进行了详细的记录和图纸绘制。

2.3 实验设计

本研究的实验目的一方面是揭示彝族传统聚落在不同尺度下对于改善聚落微气候环境的积极作用;另一方面是研究不同地域、不同气候特征下彝族传统聚落的应对措施,因此设计了2组实验。

1)选择同一聚落中不同空间类型、不同下垫面、不同植被覆盖情况以及不同室内功能空间作为测点,在连晴3天后的晴天7:00—19:00连续测试12h,获取其温度、湿度、风速和太阳辐射等气象信息,并以自动气象站测得的聚落气候作为对比参照,分析得到云南彝族传统聚落在不同尺度下对于改善聚落微气候的调节作用。

2)选择气候差异较大的不同聚落的各种典型空间作为测点,在连晴3天后的晴天7:00—19:00连续测试12h,并根据各地测试条件,选择其他因素影响较小的16:00测试数据作为对比,分析得到不同气候特征下云南彝族传统聚落适应环境的应对策略。

2.4 实测过程与分析

2.4.1 聚落环境微气候实测过程

1)测点布置。

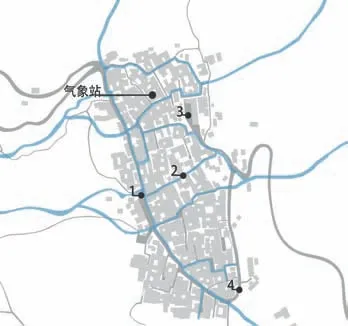

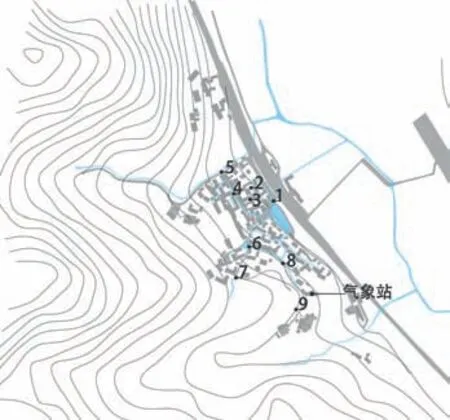

以聚落空间类型、下垫面类型、典型植物配置等要素为依据,根据不同聚落的规模和空间特征布置2~9个测点,采集其温度、湿度、风速、风向、大气压和太阳辐射等气象数据。主要分析水体、下垫面、植物和建筑界面等不同聚落要素对微气候的影响(图3~6)。

2)测试时间。

一般选择晴天的7:00—19:00作为聚落环境实测数据的采集时间,以1h作为数据采集时间间隔,每次采集5个数据,取平均值作为该时段的最终记录数据。

3)测试仪器。

主要采用YS-BXC便携式气象站、YSSQXY手持气象仪和YS-SJYZ光电辐射记录仪采集各测点的气象数据。

4)测试方法。

由2人各持1套实验设备,根据聚落特征进行分工,分别测试1~4个测点的数据,每个测点测试5min,采集5个实验数据,以1h作为测试间隔,保证每个测点的测试时间在同一时段的时间差在20min以内,尽可能减小时间变化对测试结果的影响。在开阔无遮挡的聚落最高处架设气象站,测试聚落气象数据作为参考。

5)数据结果记录与分析。

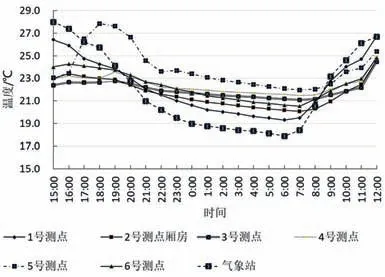

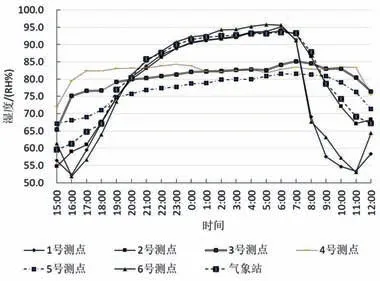

通过数据的整理分析,可以得到以下结论。

(1)不同地域聚落整体环境特征差异明显。

干热河谷地区:通过位于干热河谷的城子村聚落环境测试分析可见,其最高温度为15:00的28℃,最低温度为9:00的23.2℃;相对湿度最大为9:00的78.7%,最小为15:00的59.6%。

温和滇中地区:通过位于滇中地区的杨巡部村聚落环境分析可见,其最高温度为14:00的23.1℃,最低温度为19:00的19.3℃;相对湿度最大为18:00的90.8%,最小为14:00的58.2%。

通过气象站采集的数据分析,可以明显看出不同地域整体环境的明显差异,杨巡部村位于滇中地区,气候温和,大气温度偏低,太阳辐射明显偏低。

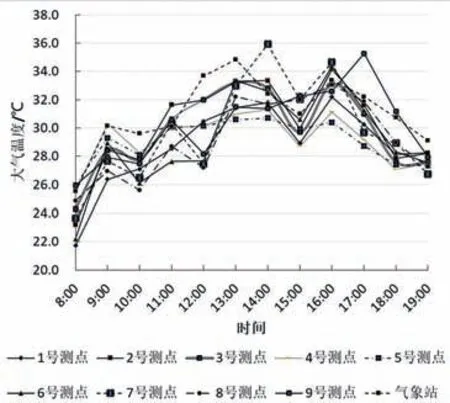

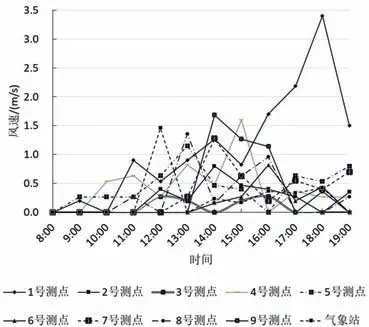

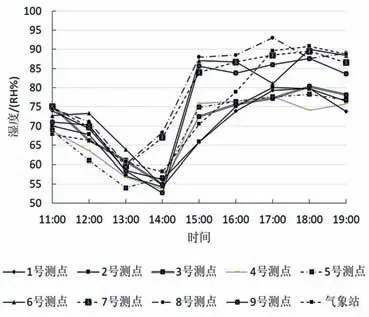

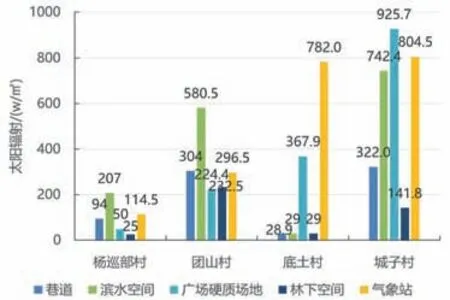

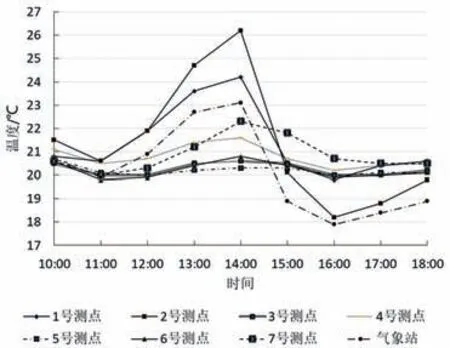

(2)同一聚落不同类型空间对于微气候环境的调节效应。图7~10分别为城子村、团山村和杨巡部村不同类型典型空间的气象数据分析及其与气象站数据的对比,各测点温湿度的变化趋势基本相同。总体而言,巷道、林下空间的温度明显较广场、道旁测点的温度更低,结合太阳辐射数据综合分析可知,主要是由于巷道、林下空间对于太阳辐射起到了很好的弱化作用,从而影响了环境的温湿度。

巷道:巷道在4个聚落中分布广泛,作为主要的交通空间,D/H基本介于0.2~1.0之间。巷道两侧的建筑能够有效遮挡太阳辐射,消减效率均在60%左右,能有效降低巷道的温度。此外,巷道能形成风道,对于改善聚落风环境和热舒适性具有积极作用。

广场硬质场地:作为日常生活空间,聚落中存在大量广场硬质场地供人们日常交流集会。总体来看,各聚落广场硬质场地对于气候的调节均为负效应,尤其是在位于干热河谷的城子村尤为突出,其温度在16:00较巷道高出近3℃,较聚落整体高出近1℃。

图2 云南省气候分区示意[24]

图3 城子村聚落测点布置

图4 底土村聚落测点布置

图5 团山村聚落测点布置

图6 杨巡部村聚落测点布置

图7 城子村各测点温度日变化

图8 城子村各测点风速日变化

图9 杨巡部村各测点湿度日变化

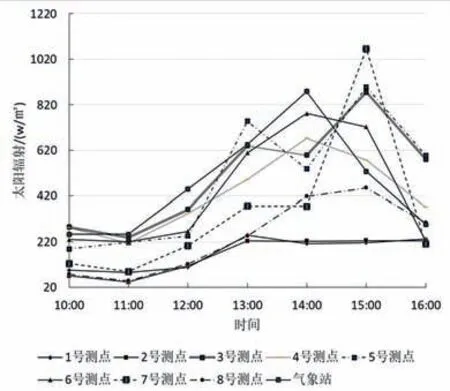

图10 团山村各测点太阳辐射日变化

林下空间:已有研究表明,植物在改善微气候方面具有突出的效果,因此本研究选择不同植被覆盖程度的林下空间或农田耕作区域作为测点,分析云南彝族传统聚落中的林下空间对于改善微气候的作用。林下空间对于减弱太阳辐射的能力甚至强于巷道,16:00城子村林下空间的太阳辐射消减效率达到了82%,相应的其温度也较聚落其他空间更低。由于温度的变化产生局部气压差,形成气流,因此林下空间的风速也有一定程度的加强。

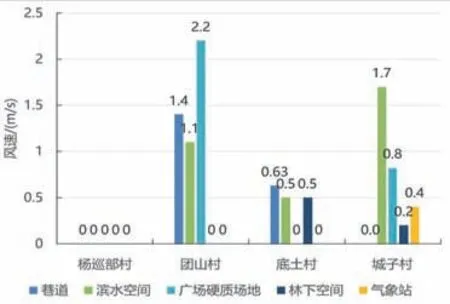

滨水空间:水体是传统聚落必备的生存资源,因此滨水空间也是聚落环境的重要组成部分。通过对4个聚落滨水空间的测试,分析发现,由于水分蒸发会带走大量热量,因此会形成局部温度差,对于改善风环境效应最为明显,基本上在滨水空间全时段测试到的风速均大于0m/s。

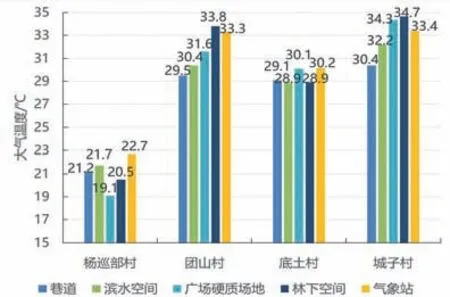

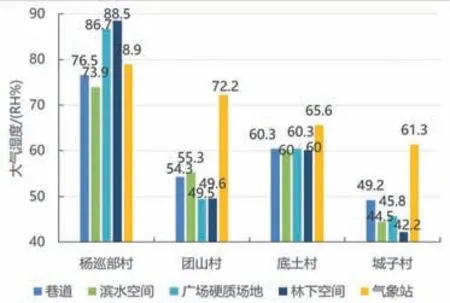

(3)不同地域聚落空间对于微气候环境的调节效应。由图11~14的对比分析可知,各聚落的巷道、滨水空间、广场硬质场地和林下空间在16:00的温度、湿度、太阳辐射和风速的变化存在明显差异。

干热河谷地区:受环境气候影响,该地区的传统聚落对于减弱太阳辐射、引导河谷风方面更加重视,干热河谷地区狭窄的纵向巷道空间对于太阳辐射的消减效率达到了约70%,对于河谷风的引导效应也非常突出。

温和滇中地区:与干热地区不同,该地区的传统聚落对于控制湿度和通风要求更高。由于该地区无极端气候,降雨相对较多,湿度大,因此聚落内部的环境对于调节大气湿度、增加空气流动具有积极效应。杨巡部村的巷道较城子村宽,D/H有的在2左右,因此巷道遮挡太阳辐射的作用明显降低,仅为17.9%,温度调节作用也不大,但是由于其巷道多与聚落内部排水系统平行,因此能形成良好的风环境。

图11 16:00各聚落典型空间大气温度对比分析

图12 16:00各聚落典型空间大气湿度对比分析

图13 16:00各聚落典型空间风速对比分析

图14 16:00各聚落典型空间太阳辐射对比分析

2.4.2 建筑室内微气候环境实测过程

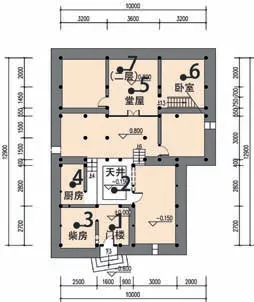

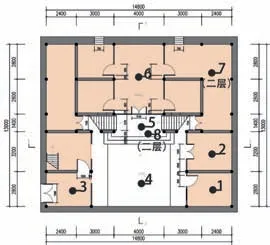

1)测点布置。

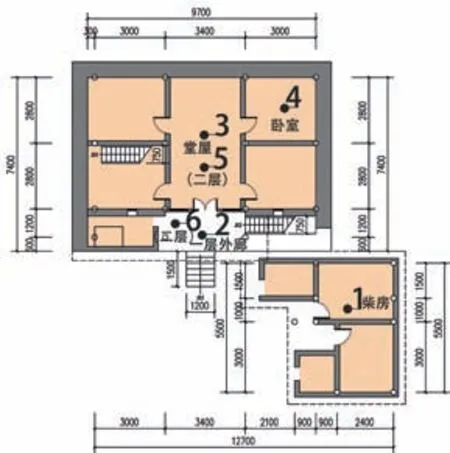

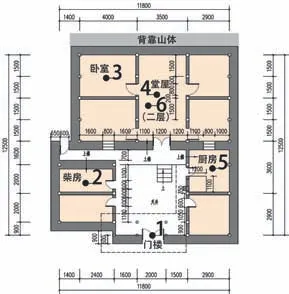

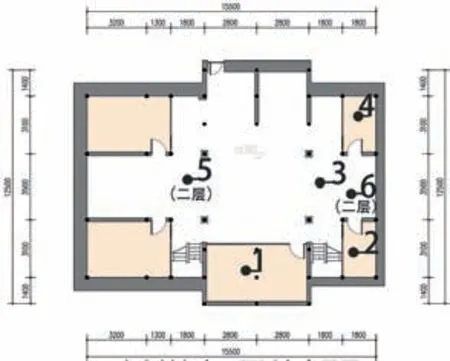

对建筑室内外典型功能空间布置温湿度自记仪,分析建筑不同功能区的微气候特征以及建筑选址、建筑布局和建筑细部构造等方面对气候调节的积极作用(图15~21)。

2)测试时间。

一般选择晴天的7:00~19:00作为建筑室内外环境实测数据采集的时间段,以10min作为数据采集时间间隔。

3)测试仪器。

使用德图温湿度自记仪。

4)测试方法。

根据《建筑热环境测试方法》(JGJT 347—2014)及所测建筑室内各房间的面积和形状,分别布置1~2个实验仪器,将德图温湿度自记仪用绳子悬挂于所测功能房间开敞、远离生活区且相对中心的位置,测试仪器离地1.5m,将所有仪器悬挂好后依次开机,需在1min内完成,减少时间差对测试结果的影响。将气象站数据作为实验参考。

5)数据结果记录与分析。

通过数据的整理分析,可以得到以下结论。

图15 城子村杨宅测点布置

图16 城子村赵宅测点布置

图17 底土村鲁宅测点布置

图18 底土村土掌房测点布置

图19 杨巡部村李宅测点布置

图20 杨巡部村杨宅测点布置

图21 团山村106号院测点布置

图22 城子村赵宅各测点温度日变化分析

图23 城子村杨宅各测点湿度日变化分析

图24 杨巡部村杨宅各测点温度日变化分析

图25 团山村106号院各测点温度日变化分析

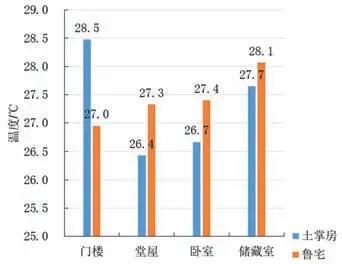

图26 16:00底土村两宅各测点温度对比分析

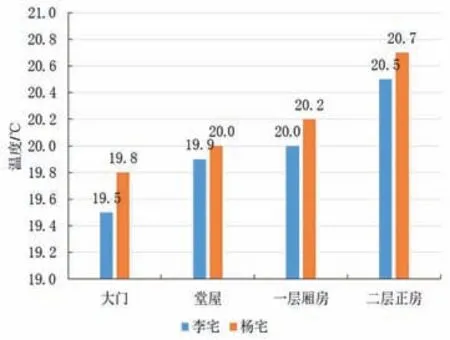

图27 16:00杨巡部村两宅各测点温度对比分析

(1)同一建筑不同室内空间对于微气候环境的调节效应。对4个聚落的7个典型建筑室内环境进行现场测试,同一建筑由于各房间的使用功能不同,其室内微气候环境也存在显著差异(图22~25)。

院落:作为重要的交通和户外活动空间,同样也可作为室内实验的参照,院落测得数据基本与聚落气象相近,对于微气候环境的影响较小。

大门檐下:檐下空间广泛存在于云南彝族传统聚落中,属于半室外的灰空间,对于温湿度具有一定的调节作用,如城子村大门处的温度全天各时段都较聚落温度低0.5℃。

堂屋:堂屋是云南彝族重要的生活起居空间,由于其与入户大门直接相通,室内外空气交换较其他室内房间快,因此其微气候环境会在一定程度上受到室外环境的影响,如杨巡部村杨宅堂屋较室外低5.6℃,降温效率达到了21.3%。分析其原因,主要是由于云南彝族传统建筑少开窗、门洞小、夯土墙体厚等起到了良好的保温隔热作用。

卧室厢房:云南彝族传统建筑的卧室厢房一般位于堂屋两侧,两侧厢房基本无开窗,为夯土墙体,厚度500~800mm,有明显的由下而上逐渐向内收分的做法。由于这种特殊的构造,室内外的空气交换较少,能够明显改善和保持室内的气候环境,由分析曲线图可以看出,无论白天还是夜晚,其室内温湿度均维持在恒定状态,能提供一个舒适稳定的室内生活空间,并且其调节能力较堂屋有明显提升,如城子村赵宅厢房的室内外最大温差达到了8.2℃,降温效率高达27.3%。

多层功能空间:云南彝族传统建筑基本以2层为主,一层空间相对封闭,二层空间朝向院落一面开敞,其他三面封闭。从各测点的数据对比可知,杨巡部村的版筑合院建筑二层空间的室内环境调节能力明显强于一层空间,而城子村等地的土掌房则是一层更优于二层。究其原因是因为版筑合院二层空间相对宽敞,开窗大,通风良好,利于空气交换;而土掌房二层空间非常狭窄,少开窗,导致本就处于干热地区的建筑通风不畅,因此对温湿度的调节能力相对较差。

(2)同一聚落不同建筑形式对于微气候环境的调节效应。同一聚落具有相同的气候环境背景,但是聚落中的不同建筑形式将影响建筑室内外环境微气候的调节。总体而言,杨巡部村两宅的温湿度差别不大,但李宅的温度更低,湿度较高,可见合院式建筑在滇中地区更能适应环境。底土村中土掌房的温度明显低于鲁宅合院式建筑,可见在干热地区土掌房更有利于调节室内微气候环境(图26、27)。

3 云南彝族传统聚落微气候特征

3.1 聚落环境微气候调节特征

3.1.1 聚落选址

滇中地区彝族主要分布在楚雄、昆明一带,楚雄州年平均气温16.3℃,全年温度变化小,“冬无严寒,夏无酷暑”[25]。在这样的气候条件下,彝族聚落多沿山脚布局,前为开阔的农田,背靠浅丘,这样的布局有利于农业生产和聚落内部通风。

滇南地区彝族主要分布在红河一带,本文研究的团山村、城子村即分布于此。红河州分布在海拔2 000m以下的山间盆地和河谷地带,极端气温为-2.0和40.7℃,在这种夏季酷热,冬季寒冷的极端气候条件下,彝族土掌房聚落选择向阳、开阔、凉爽的半山腰布置[26],利用地形分台构筑房屋。

3.1.2 聚落布局

不同地区的建筑布置方式差异显著,地处温和地区的杨巡部村建筑顺应地形,零散分布,构建大量巷道和院落空间以加强聚落中的空气流通,削弱潮湿环境的影响,而城子村、底土村、团山村的土掌房民居则呈密集式布局[27]以适应极端的气候条件,密集布置可以用最少的外墙热辐射面来包含最多的居住单元,减少室内外的热传递。

3.1.3 聚落空间

研究表明,巷道空间和林下空间通过干扰太阳辐射强度而对聚落微气候环境产生显著影响,软质地面的环境品质明显优于硬质地面,不过目前随着聚落的现代化推进,越来越多的道路和广场被硬化,这些因素正在对彝族传统聚落的微气候环境产生负面影响。

3.2 传统建筑微气候调节特征

3.2.1 建筑选址

建筑选址特征与聚落选址有着紧密的关系,如杨巡部村杨宅选址于凹地,有利于减少建筑与室外环境的热交换,以保持室内舒适的温湿度。彝族传统建筑的选址主要选择坡地,一是这样能留出更多的耕地,二是有利于建筑依托地形形成室内舒适的微气候环境。

3.2.2 建筑布局

建筑的布局方式同样也与适应气候紧密相关,滇中地区的彝族聚落多采用合院式两层建筑布局以适应滇中地区温和湿润的气候。滇南地区同样也多采用合院式建筑布局,但其目的主要是通过更多的外墙遮挡太阳辐射以保证舒适的室内环境。

3.2.3 建筑构造

对于建筑室内微气候影响较大的建筑构造系统主要包括屋顶、门窗和墙体。滇中地区的版筑合院,墙体均为夯筑而成,厚度为200和600mm,而滇南的土掌房为了减少室内外的热传递,将墙厚增加到了800mm。屋顶构造方面,湿润多雨地区的版筑合院为坡屋顶,覆以瓦;而干热地区的土掌房为平屋顶,夯土而成,进一步弱化室内外的热传递。版筑合院建筑为强化室内外的空气流通,采取的大开窗、大开门;而土掌房为了减弱外界炎热环境的影响采取小开门窗的做法[28]。

4 结语

目前大量学者从云南彝族文化、彝族建筑文化特征和彝族建筑营建技艺等方面开展了大量研究,对彝族传统聚落的可持续发展研究具有重大意义,但对于彝族传统聚落在调节微气候方面具有的积极作用研究仍显不足。本文通过对4个村落的2种典型建筑形式的聚落微气候实测分析研究,一方面客观揭示了云南彝族传统聚落改善微气候环境依托的因素,可在彝族传统聚落现代化过程中指导聚落的改造和重建;另一方面,本研究的开展将为传统聚落的研究和随着乡村产业融合带来的乡村景观变迁研究[29]提供一种新的思路和方法,期待更多学者的加入,共同挖掘传统聚落中值得保留和传承的生态智慧。

注:文中图片除注明外,均由作者拍摄或绘制。