辽代游牧行营景观的空间布局及人地关系特点解析

2020-03-13刘文卿

刘文卿

刘大平*

行营在契丹语中称为“捺钵”,史籍中亦可见“纳拔”“剌钵”等称谓。《辽史·营卫志》载:“辽国尽有大漠,浸包长城之境,因宜为治。秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常。四时各有行在之所,谓之捺钵。[1]”可见行营泛指契丹民族四时游牧的临时居所。辽代契丹民族活动范围遍及大兴安岭东麓到祁连山、天山一带,四季多变的气候又促使契丹人以行营的方式去追寻适宜的人居场所和放牧环境,由此产生的四时捺钵情境演进成为独特的游牧景观。

1 契丹游牧行营溯源及分类

1.1 契丹游牧行营相关信息溯源

辽代行营范畴既包括契丹人游牧渔猎所处的简易车帐营盘,也包括辽帝四时捺钵的大规模行宫。契丹行营多由毡帐、毡车等要素临时构筑,固定建筑较少,所以捺钵制度虽历时辽金两朝,但可供参考的相关物质遗存却很少,目前相关研究主要集中在契丹捺钵的历史文化背景等方面,行营景观的布局模式及空间组织特点等则少有涉及。

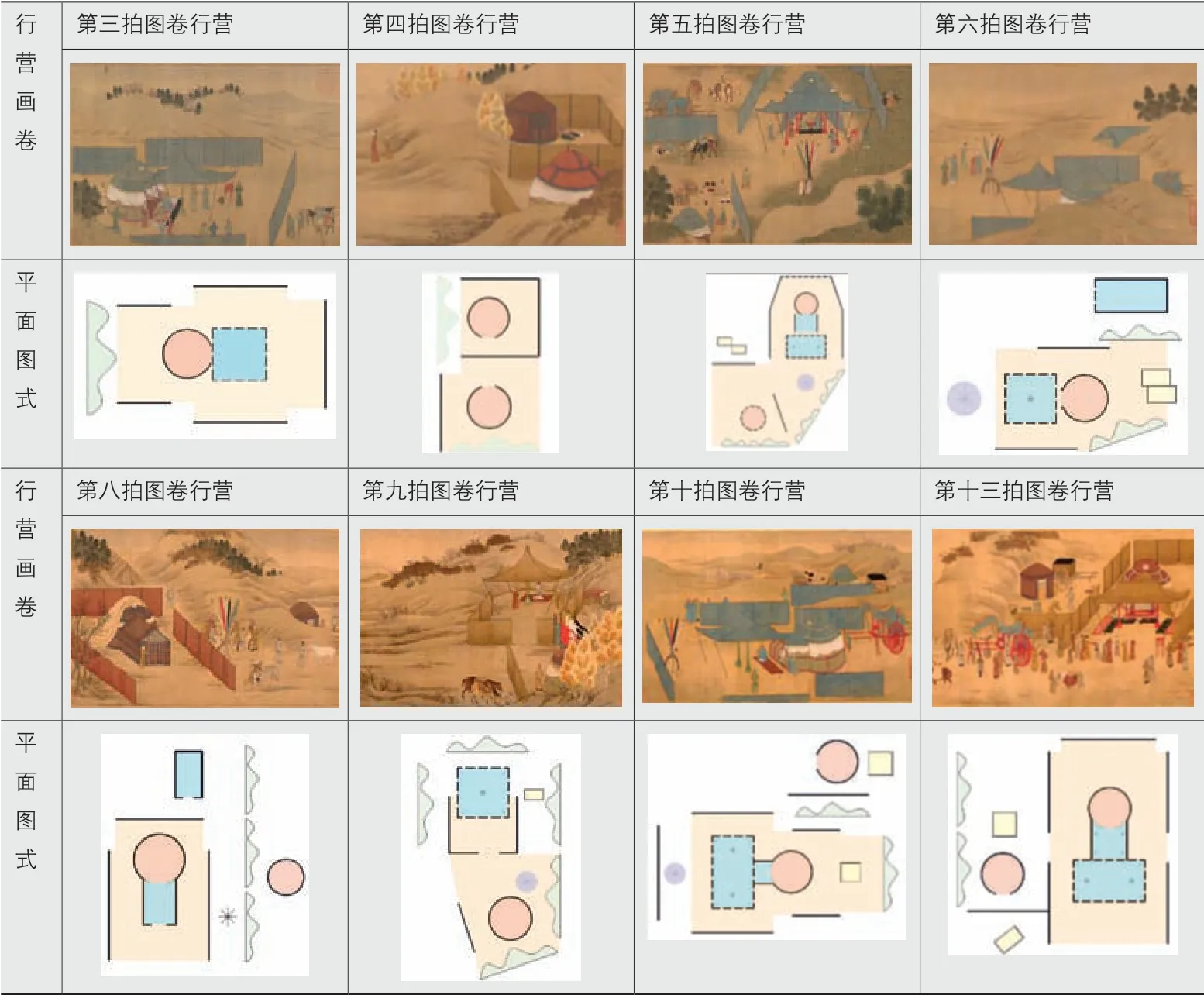

辽代行营空间布局信息主要溯源于以下3个方面。首先是史料文献中的文字记述,如《辽史》《契丹国志》等史料中便有对契丹行营的相关记载,今人整理的《奉使辽金行程录》中记载了北宋使节出使辽国的沿途见闻,其中也包含了对契丹居住风俗的记载[2]。《辽史·营卫志》虽仅万言,却对辽代四时捺钵文化有较为详细的介绍,尤其是《营卫志·中篇》中包含了对行营构成及营建过程的生动记述[3]。其次是辽代墓葬壁画及绘画作品中的直观描绘,如庆陵辽墓壁画、库伦辽墓壁画和翁牛特旗乌兰板辽墓等壁画中有关于毡车、毡帐等行营景观要素及营盘布局的形象描绘。其中,庆陵辽墓壁画中的“四时山水图”分别描绘了“春水、秋山、纳凉、坐冬”的四时捺钵场景[4]。此外,美国大都会艺术博物馆藏的明摹宋本《胡笳十八拍》图卷①中有关于契丹行营空间布局的精细描绘,图卷的第三至第十拍等图幅描绘了多样化的行营场景。最后是考古发掘行营遗址的实物验证,如近年在吉林乾安县发现的春捺钵遗址群中的大量毡帐土台遗址,反映了辽代行营聚落空间的布局模式,其中后鸣字区的捺钵遗址考古发掘较为详细,提供了可靠的行营场地遗迹参考[5]。

1.2 契丹游牧行营空间布局类型

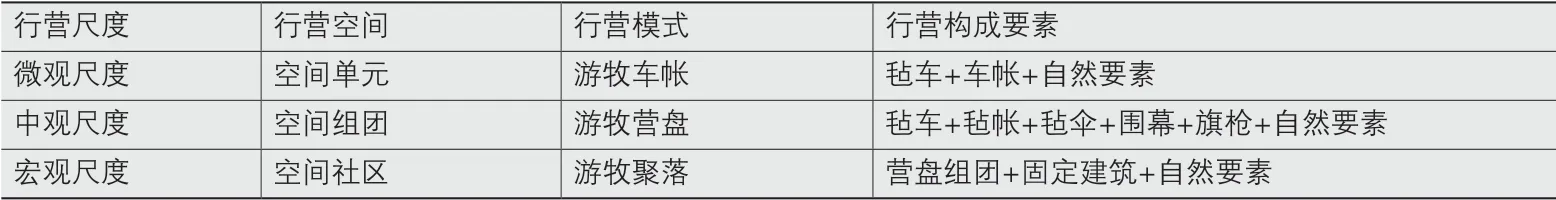

行营和牧场构成了契丹人的主要生活图景,行营空间布局反映了契丹人与自然环境的依存关系。从上述文字记载与壁画描绘中所见的行营模式来看,依据使用人数寡众、驻扎时间长短的不同,可将契丹行营分为小型车帐驻地、中型行营营盘和大型捺钵聚落3种不同尺度的布局模式(表1)。前2种布局模式主要供临时游牧驻扎之用,后一种大型布局模式主要作为皇室巡游的行宫,不同规模的行营分别由毡车、毡帐、毡伞、围幕、旗枪和小型固定建筑等人工要素结合特殊的地形地貌、绿化植被等自然要素构成。行营布局形式和规模的多样化适配于游牧生活的流动性和灵活性,也与“契丹故俗,分地而居,和族而处”[1]的社会结构特征相吻合。

由毡帐、毡车组成的小型车帐驻地是规模最小的行营,可将其视为微观层次的游牧空间单元。一车和一帐的简单组合便可供三两牧民四时游牧畋猎之用。内蒙古自治区克什克腾旗的二八地辽代墓室②中便有一幅简易游牧车帐图,毡帐和毡车一字型排开,下有两契丹人背负物品跟随猎犬,构成了一个简易的契丹放牧车帐场景(图1)。《契丹帐》③诗中的“一卓穹庐数乘车,四时畋猎是生涯”也是对这种车帐行营景观的真实写照。

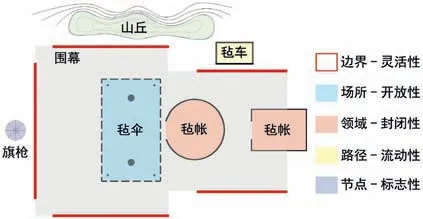

由毡车、毡帐、毡伞、围幕和旗枪等组成的捺钵营盘规模介于简易车帐和游牧聚落之间,可将其视为中观层次的游牧空间组团,多种构成要素可灵活组合为不同的空间布局,以适应变化的地形环境和使用功能需求。内蒙古自治区翁牛特旗乌兰板辽墓壁画④中的“卓帐停歇图”便是对营盘场景的描绘(图2)。此外,《胡笳十八拍》画卷中也有大量对营盘场景的描绘,《营卫志》所载的“皇帝牙帐以枪为硬寨,每枪下黑毡伞一,枪外小毡帐一层,每帐五人,各执兵仗为禁围”[1]也是对辽帝冬捺钵营盘布局的描述。

若干营盘和少量固定建筑聚集而成的捺钵聚落是规模最大的行营空间模式,可将其视为宏观层次的游牧社区,辽帝四时捺钵驻地便是行营聚落的典型实例。捺钵聚落中不仅有临时的车帐和营盘,在辽代中后期捺钵地点稳定后,捺钵活动由契丹族的风俗文化转化为国家制度,此后行营聚落开始设置小型固定建筑,但仍然以毡车、毡帐等临时空间为主。辽帝捺钵期间的随从众多,游牧社区容纳了生产、防御、议事等多种功能,因而形成了复杂的空间形态,这种情况在吉林乾安春捺钵遗址群毡帐土台遗址的排列方式中有所体现。

表1 不同尺度的行营布局类型及构成要素

图1 辽墓壁画中的游牧行营车帐(出土于克什克腾旗的二八地辽代墓室)

图2 辽墓壁画中的游牧行营营盘(出土于翁牛特旗乌兰板辽代墓室)

2 辽代游牧行营的构成要素及其空间属性

2.1 行营空间的构成要素解构

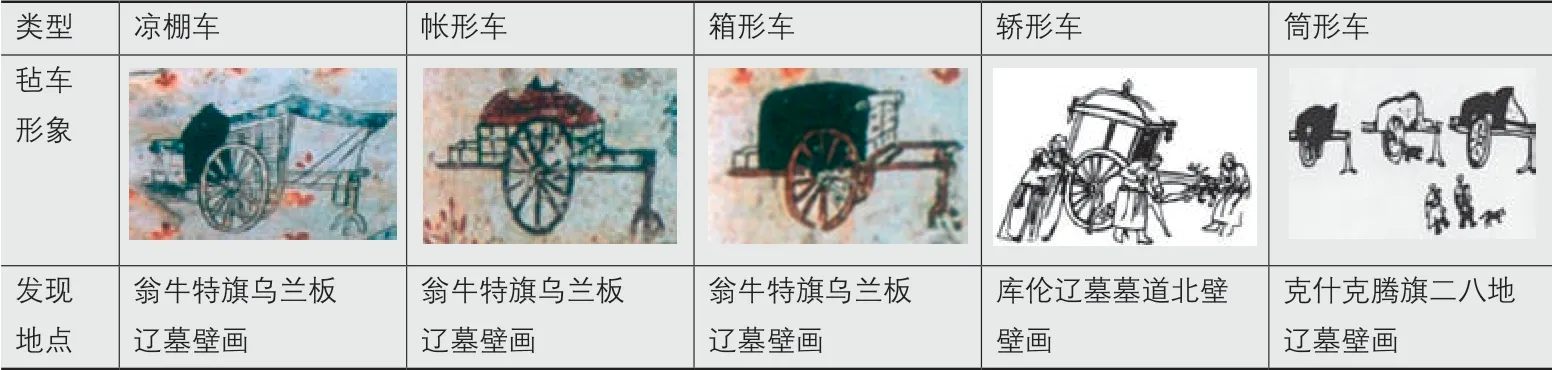

车和帐是捺钵行营的关键构成要素,由若干车帐排布而成的游牧空间单元是契丹人最基本的生活单位。契丹民族的用车制度与社会等级、性别差异、礼仪制度等因素相关,具有兼容并蓄的多样性特点[6]。《辽史·仪卫志》载:“契丹故俗,便于鞍马。随水草迁徙,则有毡车,任载有大车,妇人乘马,亦有小车,富贵者加之华饰。[1]”可见契丹车有大车和小车之别。依据轿厢形式,可将契丹车分为凉棚车、筒形车、箱形车、轿形车和帐形车等类型(表2)。其中以凉棚车装饰最为华丽,轿厢设有活动凉棚和物品架,还可由2节轿厢串联形成舒适的穿套空间;筒形车和箱形车轿厢低矮不适宜乘坐,多为载物之用,应属于契丹大车;轿形车的车厢体积小但高度适宜,应属于契丹小车。一些毡车还将不同形式的轿厢串联在一起以完成载人载物的复合性功能。

依据造型的不同可将契丹毡帐分为漫圆拱形帐、直壁帐、直壁叠顶帐、三角简支帐和复合帐5类(表3)。漫圆拱形帐呈浑圆一体的半球形,穹顶和帐壁无明显分界,克什克腾二八地辽墓壁画中的拱帐便是如此;直壁穹顶帐较常见,直立帐身结合圆形拱顶,帐身与帐顶之间界限明显,乌兰板辽墓壁画中便有此类毡帐;叠顶式毡帐的帐身与穹顶毡帐基本一致,只是在帐顶上再叠加一个小穹顶,林东镇塔子沟辽墓出土的骨灰罐便是此种形状。此外,《胡笳十八拍》图卷中还可见三角简支帐和复合帐,第六和第七拍图面中描绘了构造简单且空间低矮的三角简支帐形象,第八和第十拍图面中毡帐入口处突出一段门屋帐,形成了复合穿套空间。

除车毡以外,毡伞、围幕、旗枪也是行营空间的构成要素。从辽代壁画及《胡笳十八拍》图卷中可见行营毡伞主要由类似屋顶的伞盖、起支撑伞盖作用的立柱以及稳固伞盖四角的拉索3种构件组成,毡伞覆盖区域所界定的室外空间是营地主人日常活动的重要场所。行营围幕主要由毡幕和骨架构成,依长短不同而设有不同榀数的支撑骨架,同时还可折叠为不同形状以灵活适应场地和营地边界形式。旗枪以醒目的颜色和高度成为行营中的视觉焦点,行进时展旗于马上,驻跸时收旗立于帐前,成为行营游牧景观的行止标志。

2.2 景观要素的空间属性表达

场所、路径、领域是实存空间的3种基本属性,分别反映空间的内外接近性、路线的连续性以及边界的闭合性特征[7],这3种空间属性分别体现于不同的行营构成要素之中。毡车、毡帐、围幕、毡伞和旗枪等要素的有机组合使行营构成了独立的空间组团,包括中心、路径、边界、节点和标志5种空间要素。以《胡笳十八拍》的第七拍图卷为例(图3),通过图示语言提炼其行营抽象平面(图4),以便阐释各构成要素的不同空间属性。毡帐常设于行营的中心位置,封闭式的毡帐突出了行营中心空间的领域属性;毡车是行营迁徙流动的直接载体,隐含了游牧空间的路径属性;围幕是行营边界的主要构成要素,限定了营盘的空间范围并界分行营的内外空间,灵活的半开敞式围合突出了游牧空间的场所属性;毡伞是行营空间的重要节点,伞盖的垂直投影范围是主要席坐地点,表现了行营开敞空间的场所属性;旗枪是行营的标志,作为一定范围内引导视线的视觉中心,表明行营主人暂时据有这片领地,强化了行营空间的领域属性。

图3 《胡笳十八拍》第七拍图卷(引自美国大都会博物馆藏《胡笳十八拍》图卷)

图4 《胡笳十八拍》第七拍图卷平面图示(作者绘)

3 行营景观的空间布局特点

3.1 游牧营盘的空间布局特点

《胡笳十八拍》图卷中分别以不同视角描绘了若干处行营驻扎场景,通过图式语言提炼其平面图式(表4)。从行营的平面布局来看,边界轮廓决定了行营的整体平面形态,如表中行营平面简图所示,行营边界主要由围幕和自然环境要素组成,二者灵活地组成L形、U形、F形、矩形、凸字形和日字形等行营边界,平面形态多变。不完全围合边界无法严格地界定行营的内部与外部,以半开敞的形式和自然环境进行交流,围幕可以随机调整布局模式以构成多变的空间形式,使行营边界可随环境和使用需求而变换形态,既满足防风防沙、视线遮挡等要求,也适应行止不定的生活方式和多变的地理环境。非连续、半封闭的空间界面介于开敞和封闭之间,既限定了领域范围又保障了内外空间的沟通交流,明确了实存空间的领域属性和场所属性。营盘平面图式以简单抽象的几何形为主,布局灵活,有一定几何景观特点,几何景观的演变动力在于内在性、外在性和先天性3个因素[8]。游牧行营布局演变的内在动力在于畜牧畋渔的生活方式,外在动力在于大漠草原的生态环境,先天性动力在于契丹民族对地域性人地关系的集体认知。

从行营空间的功能布局来看,围幕内部空间主要由毡伞、毡帐以及二者之间的门屋等空间串联组成。毡帐位于中心区域,其入口前布置门屋和毡伞,两侧和围幕边界间留有一定活动空间。毡伞、门屋、毡帐和旗枪构成了行营的纵向空间轴线,使布局灵活的行营空间具有一定秩序感,从开敞到半开敞再到封闭的空间变换序列可以满足游牧生活的不同功能需求,会客起居等活动多发生于此,如图卷第七拍中便绘有席坐会客的场景(图3)。围幕外部的行营空间主要供侍从人员使用,对内部空间起服务和守护作用,马匹、毡车、锅灶和辅助毡房等安排在围幕四周,相应的生产活动也围绕在围幕周边展开。

表2 常见的契丹车类型

表3 常见的契丹帐类型

文化景观的基本内涵是环境审美[9],行营景观的空间布局除依靠上述人工要素外,也注重与自然环境要素的结合,山丘、河流、树木以及局部的地形变化都可以巧妙地融入行营布局之中,反映了游牧文化的环境审美特点。《营卫志》中便有营帐与自然环境结合的相关记载,如“冬捺钵曰广平淀,在永州东南三十里,……地甚坦夷,四望皆沙碛,木多榆柳。其地饶沙,冬月稍暖,牙帐多于此坐冬……”[1],可见行营选址中对地理和气候因素是经过充分考虑的。《胡笳十八拍》图卷中可见行营布局常以小山丘来构成自然边界,山丘环绕的中心区域既起遮蔽作用又可阻挡风沙。考古发现的乾安辽春捺钵遗址群分布在查干湖和花敖泡沿岸附近,与自然水域形成紧密的结合关系,便于“卓帐冰上,凿冰取鱼,冰泮纵鹰鹘捕鹅雁”[1]等捺钵仪式和渔猎活动的开展。可见对自然环境的考量贯穿在各类行营的布局之中。

3.2 行营聚落的空间布局特点

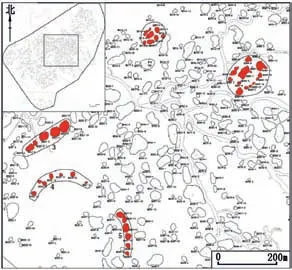

考古发现的辽代春捺钵遗址群由众多土台遗址组成(图5),位于吉林省乾安县查干湖西南侧和花敖泡南侧。考古研究发现大部分土台由人工夯筑而成,为多次捺钵活动中累积的毡帐台遗址,春捺钵遗址地处低洼的古湖底部,高于地表的土台可起到防潮防水的作用,土台散布在地字区、藏字区、藤字区和后鸣字区4个区域,每区聚有数百土台遗址[10]。土台的排列方式反映了行营聚落的空间布局特点,相较于小型车帐营盘的简易灵活布局,捺钵聚落中的土台遗址则表现出复杂的空间布局。辽代皇帝每至捺钵行宫暂居,契丹四部族和斡鲁朵⑤也同时到达,形成三区同地相环的局面,核心区域是皇帝居住与办公的空间,核心之外是宫卫空间,外围是契丹主要部族空间[11],捺钵聚落中土台的排列方式反映了与上述情形相似的组织形式。

图5 土台遗址鸟瞰[5]

图6 不同的土台排列方式(红色点为环列式和直线式排列的夯土台基,作者根据参考文献[12]改绘)

从考古发掘情况看,捺钵聚落内部土台整体呈密集散乱排列,边界轮廓形状不规则,主要由于多次在同一个区域设置营帐所至,但部分土台遗址有环列排布的组团现象,组团由大小不等的土台遗址组成。以后鸣字区的900余座土台为例,可拆分为不同游牧空间组团,这些小规模的空间组团在捺钵区域中灵活分布,土台呈环列、直线或弧形排布(图6)。环列排布组团内中心土台最大最高,四周环绕的土台体量较小[12],表明中心土台是主要空间,环列土台是辅助空间;直线排布的土台体量大小相近,空间功能类似,无明显主次之分,对其附近的主要空间起保障作用;弧线排布的土台体量大小也较相近,彼此间等距分隔呈弧形排列,空间功能和直线排布组团类似。整体上看,聚落空间无明显中心和轴线,体现出无中心和非层级的空间特点,但少量毡帐的组团排布却又遵循一定秩序,同一聚落中无序、隐序空间与有序、显序空间的二元对立共生反映了游牧聚落空间的多样性和复杂性,是一种非线性的空间模式。当人类的空间认知方式扩展至非线性,那便意味着空间处于高度复杂的动态变化中[13]。在捺钵聚落空间范围内,不同组团和毡帐间是互为开放关联的,便于彼此间的能量和信息交换,是具有内部自我进化功能的动态有机空间,具有开放化、异质化的“块茎”生态模式特点,摒弃了“树状”生态模式的规范化、等级化形式,这也正是游牧思想下的空间建构所要遵循的方法和模式[14]。

表4 游牧行营空间平面图示

除土台遗址外,行营聚落中已有少量固定建筑存在,后鸣字区遗址中便发现有院落址及内部的房址,并出土瓦当滴水等建筑构件,但由于建筑空间尺度小且没有火炕等取暖设施,不适宜居住。据《营卫志》中“皇帝得头鹅,荐庙”的记载以及出土的小型佛头造像推测,建筑址可能是祭祀所用的小庙。辽中期后捺钵地点稳定⑥,开始有固定建筑出现,但行营中固定建筑数量很少,只起辅助补充作用,主要使用空间仍是不同规模的毡帐。

从捺钵聚落空间的功能布局来看,除了数量较多的居住帐篷遗址外,还有武器库和庖厨烹饪的土台遗址存在,组织灵活、功能多样的空间特点适应辽帝及皇室部族违寒避暑的生活需求、会议国事的政治需求和校猎讲武的军事需求。捺钵区域的稳定以及固定建筑的出现使行营聚落空间流动性减弱,聚落内部的固定道路表明路径的指向性更加明确,凡此迹象皆表明捺钵聚落空间正逐步失去其游牧特质。辽灭金兴后捺钵文化得以传承,《大金国志》载:“熙宗三年谕尚书省,将循契丹故事,四时游猎,春水秋山,冬夏剌钵。[15]”但由于金人和契丹人在政治和生活方式上的差异,捺钵聚落景观逐渐失去其原有形制特点。

4 行营景观的人地关系内涵及当代启示

草原文化是地域文化和民族文化的统一,具有多重文化属性和特质,是中华文明共同体的重要部分[16]。行营景观作为中国古代人居环境系统的重要分支,其空间布局方式是在渔猎游牧文化和草原生态环境等因素共同制约下形成的,并随着辽代的统一而逐渐固化为草原游牧景观的代表性实存空间,体现了北方草原地区游居范式的地域性特点,也反映了契丹民族对人地关系的深刻认知。

景观价值体系包含美与艺术价值观、社会价值观、生态价值观和文化价值观等多个层面[17],契丹民族对游牧景观的价值认知体现在行营的空间组织方式之中。以车帐、营盘、聚落为代表的游牧空间单元、游牧空间组团、游牧空间社区是古代北方游牧民族社会形态的空间表现;无指向流动性、边界灵活围合性、营地内外关联性等行营空间布局特点是对草原生态环境的最佳适配方式;“随水草就畋渔,岁以为常”的生活习俗则体现了游牧文明对自然资源的节制开发和优化利用,反映了契丹民族与草原生态环境的紧密耦合关系。当捺钵文化由择居方式和生活习俗上升为辽代的政治制度,捺钵聚落中便出现了相对稳定的行营聚落和小型建筑,农耕文化和儒家文化开始影响和制约行营景观的发展走向。尽管固定的四时捺钵周转地点使空间流动性和不确定性减弱,但捺钵行营聚落布局的反匀质性、弱中心化特质仍得以沿袭,可以说在游牧农耕文明的动态演进过程中,捺钵行营始终保持了显著的游牧空间属性。

吉尔·德勒兹在《差异与重复》和《千高原》2本书中提到游牧思想是一种反系统化、去层级化的思维模式。相应的游牧空间则是动态的、具有可能性的,没有具体明确的目标,也没有预定结构和既定目的空间[18],这与“天地之间,风气异宜,人生其间,各适其便,王者因三才而节制之”[1]的天地人三才观互为共通。契丹民族对于人地关系的思辨贯穿于上述行营空间的营造模式之中,探索人工营造与自然环境的最佳结合方式正是行营景观的主旨所在,也是古代游牧民族生存智慧的物化表现。在全面倡导生态文明发展观的大形势下,构建当代北方草原地区的新型游牧文化已成必然趋势。目前北方草原文化发展面临草原生态系统退化、游牧社会生活凋敝、景观环境建设符号化和片段化等诸多困境[19-20],传统行营景观中的人地关系思想对缓解这些困境有所启示,通过借鉴捺钵行营的方式来选择性地回归游牧生活以降低区域承载力,进而协调“草地、人口、畜牧”的三方关系[21],维护“节制索取、和谐发展”的游牧生态文化内核,使游牧文化的当代转型避免唯表面化和形象化的误区,是走出困境的重要途径。

5 结语

本文运用辽代墓葬壁画、历史文献、考古报告等图文、实物资料互证的“多重证据法”,展示了辽代行营景观的构成要素和空间布局特点,并对其人地关系内涵及当代启示进行了阐释。行营是古代游牧民族生产生活、文化交往的重要媒介,在千百年的传承中演变为北方草原地区最典型的人居景观。通过解读其空间布局模式来挖掘其中蕴含的艺术价值、生态价值和社会价值,不仅是完善游牧景观体系构建的学术需求,也是当代草原“活态社会”中游牧文化转型和地域性景观环境建设的现实需求。关于行营景观空间与草原气候、生态环境具体结合方式的进一步讨论需要借助更多相关学科的研究成果,尚有待在未来工作中深入展开。

注释:

① 五代时期便有以文姬归汉为主题的画作,《胡笳十八拍》图卷版本较多,美国大都会博物馆馆藏版是相对较为完整的版本。

② 克什克腾旗热水公社附近的辽代中晚期墓葬遗址,其中1号墓石棺画中有关于契丹民族游牧生活图景的描绘。

③ 北宋诗人苏颂所作,内容主要描述了辽代契丹人的游牧生活习俗。

④ 翁牛特旗山嘴子乡乌兰板村北的辽代墓葬,墓室中共有3幅描绘契丹人游猎生活的壁画。

⑤ 突厥、蒙古语系ordo的音译,意为宫帐或宫殿。辽代斡鲁朵是皇家警卫系统,负责守卫皇宫和保护辽帝出行。

⑥ 历史学家傅乐焕先生的考证观点,大体上辽圣宗之后四时捺钵地点基本稳定下来。