1990~2020年我国冠心病中医证的流行病学调查研究概况❋

2020-03-13王传池江丽杰许伟明蔡嫣然周聪慧童新元胡镜清

王传池,吴 珊,江丽杰,许伟明,佟 旭,蔡嫣然,周聪慧,童新元,胡镜清△

(1.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;2.南京中医药大学医学院 整合医学学院,南京 210023;3.中国人民解放军总医院,北京 100039)

以冠心病等为代表的心脑血管疾病是人类最主要死因。据世界卫生组织官网报道,全球每年有1790万人死于心血管疾病,其中估计740万人死于冠心病[1]。目前我国冠心病患者达1100万,死亡率达113/10万,且自2012年以来继续呈增加态势[2-3]。应用临床流行病学(clinical epidemiology)原理和方法,观察与分析冠心病诊断、筛检、治疗、预后及病因学研究中遇到的问题,有助于为临床决策提供科学依据,从而降低死亡率,减轻医疗负担。近30年,许多学者致力于运用临床流行病学方法探讨冠心病中医证或证候分布与演变规律,揭示证与理化指标的关系,明确辨证依据,并取得一系列成果。本研究系统梳理了1990至2020年我国冠心病中医证的流行病学调查工作,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

查阅《中国中医药学主题词表》及美国国立医学图书馆(U.S.National Library of Medicine)MeSH词库,以“冠状动脉粥样硬化性心脏病” “冠状动脉性心脏病” “冠心病” “心绞痛” “急性冠脉综合征” “PCI” “CABG” “心肌梗死” “冠心病心力衰竭” “胸痹” “真心痛” “中医” “流行病学” “观察性研究” “临床调查” “横断面” “队列研究” “纵向追踪” “病例对照”等为主题词或关键词,系统检索中国知识基础设施(china national knowledge infrastructure,CNKI)、中文科技期刊数据库(VIP)、万方数据资源系统,以“coronary disease” “myocardial ischemia” “coronary heart disease” “CHD” “CAD” “Acute coronary syndrome” “percutaneous coronary intervention” “coronary artery bypass graft” “heart failure” “traditional Chinese medicine” “epidemiological investigation” “investigation” “Observational research” “cross-sectional study” “cohort study” “Case-control study” “Registration” “HIS system” “Big Data”等为检索词检索PubMed数据库。各数据库检索时间均为1990年1月1日至2020年7月5日。

1.2 文献纳入和排除标准

纳入标准:研究对象为冠心病患者,疾病诊断符合国内外权威标准、指南,包括《缺血性心脏病的命名及诊断标准》[4]《2007年中国慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》[5]《不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南》[6]等;采用临床流行病学调查方法开展的观察性研究(包括横断面调查、队列研究、病例对照研究等);以研究中医病因、病机、证候等三间(时间、地区、人群)分布特征或与某些因素关联关系为主题的文献。排除标准:综述类文献研究;理论探讨及方法学研究;动物、药理等其他实验研究;诊断性试验;疗效观察或药物干预型临床试验(包括随机对照研究和非随机对照研究);重复发表文献或雷同文献,保留最先发表或信息最全的一篇。

1.3 文献信息提取

采用自制文献信息提取表进行资料提取,提取的主要信息包括文献发表年份、作者、文献题目、研究方法、调查时间跨度、调查地区、中心数量、研究对象疾病名称、样本量、对照组设置情况、主要研究目的与主题(证、四诊信息、体质类型、病位、病因、运气等)、主要研究结果等。

1.4 疾病诊断名称的规范

将急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)、不稳定型心绞痛(unstable angina,UA)统一为“急性冠脉综合征”(acute coronary syndrome,ACS)。参照中华医学会心血管病学分会2018年制定的《稳定性冠心病诊断与治疗指南》[7],将慢性稳定性劳力型心绞痛、缺血性心肌病和ACS之后稳定的病程阶段统一为“稳定性冠心病”(stable coronary artery disease,SCAD)。此外,将接受经皮冠状动脉腔内血管成形术(percutaneous transluminal coronary angioplasty,PTCA)、经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)者、支架植入术、冠脉搭桥/冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass graft,CABG)统称为“介入治疗围手术期冠心病”。

1.5 证候诊断名称的规范

对目标文献涉及的证候诊断名称,首先参照2018年《冠心病心绞痛主要证型的辨证诊断标准》[8]、2017年世界中医药学会联合会介入心脏病专业委员会制订的《经皮冠状动脉介入治疗围手术期心肌损伤中医诊疗专家共识》[9]、2016年中国中西医结合学会心血管疾病专业委员会制订的《慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》[10]、1990年中国中西医结合学会心血管分会修订的《冠心病中医辨证标准》[11]等进行规范化处理,继而根据专家意见进行单元证合并与拆分。如“痰浊证”“痰湿证”合并为“痰浊(湿)证”,“血瘀证”“血淤证”“瘀血证”“心血瘀阻证”等合并为“血瘀证”,“气滞血瘀证”拆分为“气滞证”和“血瘀证”,“气阴两虚证”拆分为“气虚证”和“阴虚证”等。

1.6 研究质量评价方法

应用英国国立临床优化研究所(Britain’s national institute for clinical excellence,NICE)推荐的《研究质量评价标准[12]和观察性研究报告指南》STROBE声明第四版对纳入研究的方法学质量、报告质量进行评价。

1.7 数据整理与分析

通过EndNote X8进行文献筛查与管理,使用Excel 2000对文献信息提取表进行整理归类并建立数据库,运用SPSS 13.0统计软件进行描述性统计分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

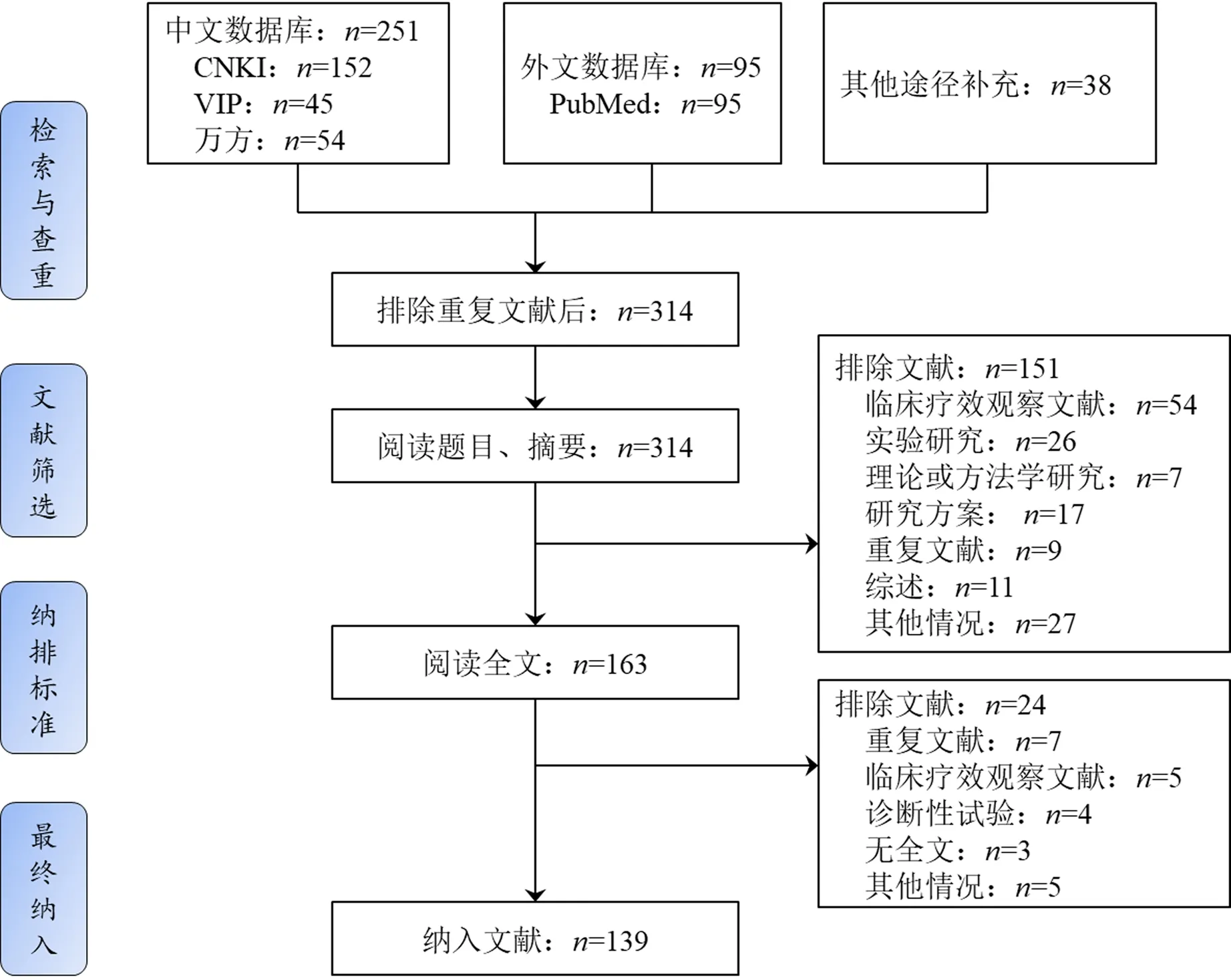

图1示,总共命中385篇文献,包括CNKI 152篇,VIP 45篇,万方54篇,PubMed 95篇,以及通过其他途径补充38篇。根据文献纳入及排除标准进行手工检索、阅读题目、摘要、全文及剔除重复者后,最终纳入139篇文献(包括73篇期刊论文,13篇外文期刊文献,53篇国内硕博士论文)进行统计分析。

图1 文献筛选流程图

2.2 发表时间

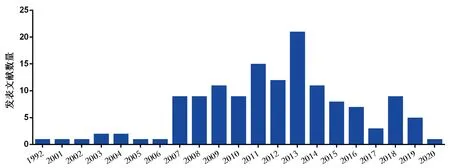

139篇目标文献研究的起始时间为20世纪90年代,发表于1992~2020年期间,其中1990~2000年1篇,2001~2005年7篇(5.0%),2006~2010年39篇(28.1%),2011~2015年67篇(48.2%),2016~2020年25篇(20.0%)。结合文献分布图(图 2)表明,93.5%(130篇)冠心病中医证的流行病学调查研究集中在2007~2020年之间。

图2 不同年份发布文献数量比较

2.3 主要调查目的

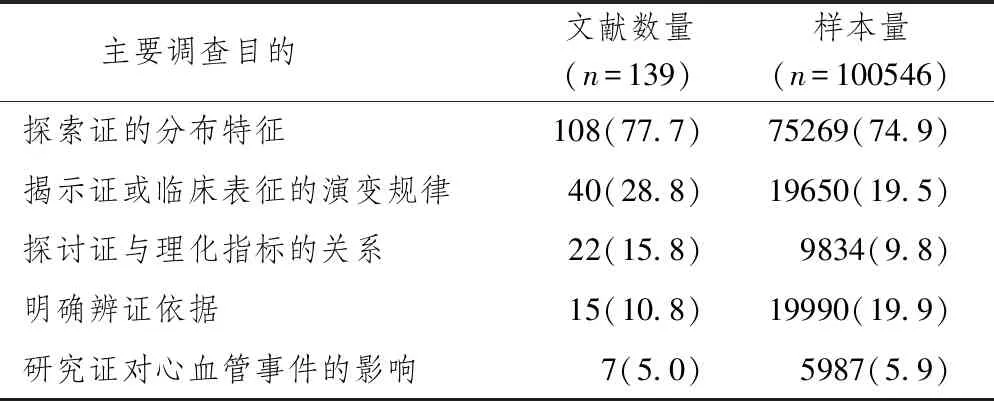

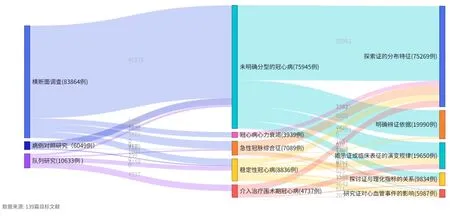

表1示,139篇目标文献合计纳入100546例冠心病患者以及819例非冠心病对照人群,其中有108篇(77.7%)文献主要调查证的分布特征,累计纳入75269例冠心病患者;40篇(28.8%)文献主要调查证或临床表征的演变规律,累计纳入19650例冠心病患者;22篇(15.8%)文献主要调查证与理化指标的关系,累计纳入9834例冠心病患者;15篇(10.8%)文献以明确辨证依据为主要调查目的,累计纳入19990例冠心病患者;7篇(5.0%)文献主要研究证对心血管事件的影响,累计纳入5987例冠心病患者。

表1 139篇文献主要调查目的及纳入样本情况[例(%)]

2.4 调查方法

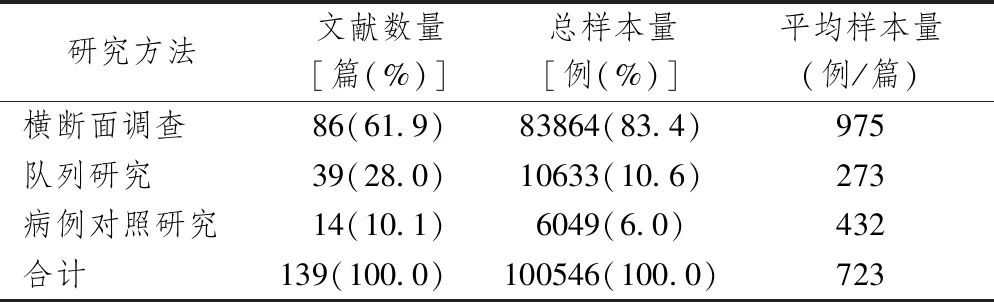

表2示,139篇目标文献中,有86篇(61.9%)文献采用横断面调查研究方法,共纳入83864例冠心病患者,39篇(28.0%)文献采用队列研究方法,共纳入10633例冠心病患者;其余14篇(10.1%)文献采用病例对照研究方法,纳入6049例冠心病患者。其中,39篇队列研究中有28篇(71.8%)文献纳入研究对象为“介入治疗围手术期冠心病”,合计4737例,观察时点包括术前、术后1周、术后1个月、2个月、3个月、6个月等,有4项研究[13-16]最长观察周期达1年。横断面调查平均样本量最多(975例/项),队列研究平均样本量最少(273例/项)。

表2 139篇文献主要采用流行病学研究方法及纳入样本情况[例(%)]

2.5 调查现场

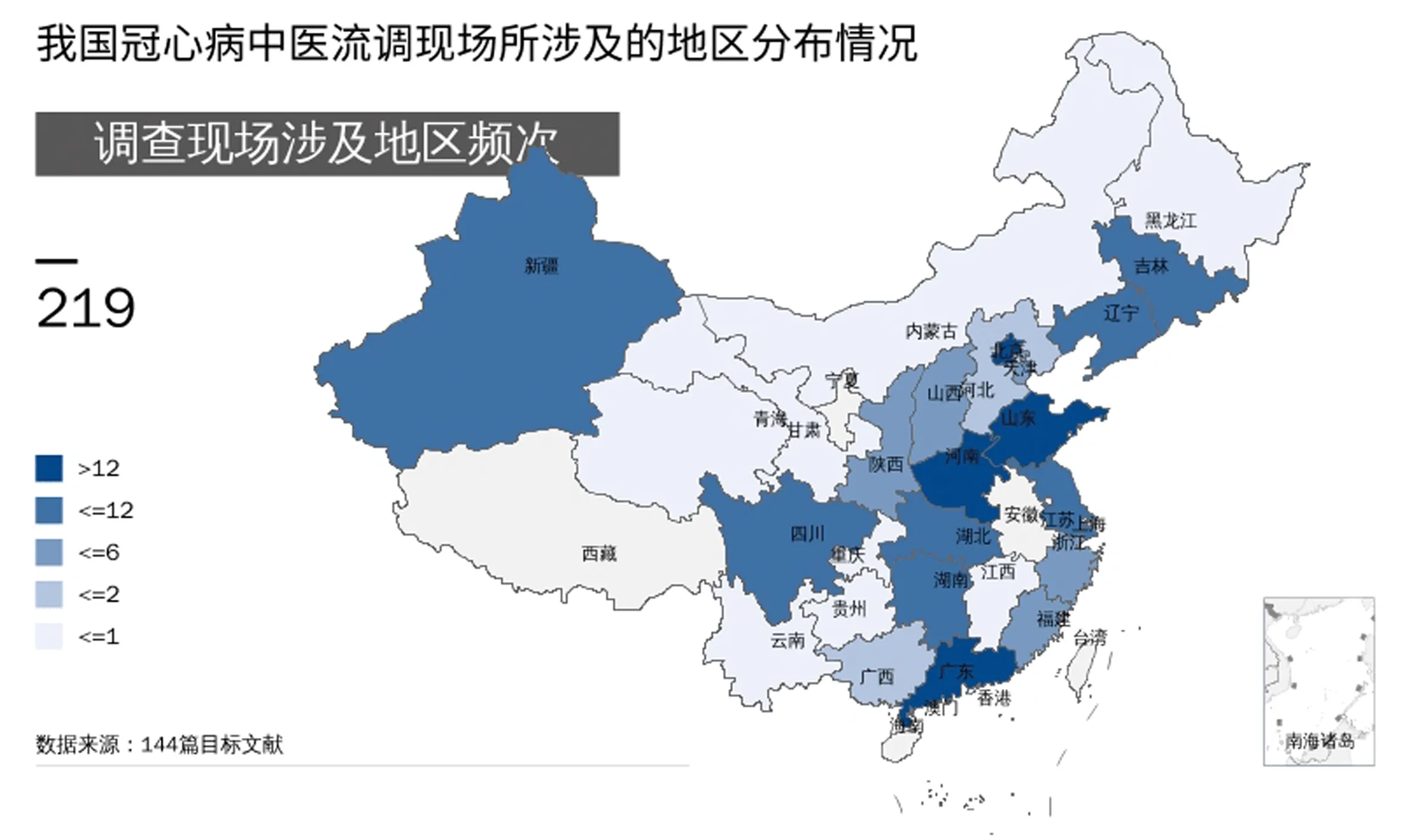

图3示,根据文献出现次数排序,139篇目标文献中冠心病中医流行病学调查现场所涉及的地区涵盖北京、广东、河南、山东、湖北、湖南、吉林、辽宁、江苏、上海、新疆、四川、浙江、福建、山西、天津、陕西、广西、广州、河北、甘肃、贵州、黑龙江、江西、内蒙古、青海、云南、重庆等28个省市自治区,其中有51项研究(36.7%)调查现场在北京,19项(13.7%)在广东,16项(11.5%)在河南。全国调查现场地区数量分布按行政区划依次为华北(44.6%)、中南(44.6%)、华东(33.8%)、东北(16.5%)、西北(10.1%)、西南(7.9%)。

注:部分文献涉及多个调查地区,139篇文献涵盖28个省市自治区,各地区累计出现219次图3 139篇文献涉及冠心病中医流调现场所涉及地区分布情况比较

2.6 研究中心数量

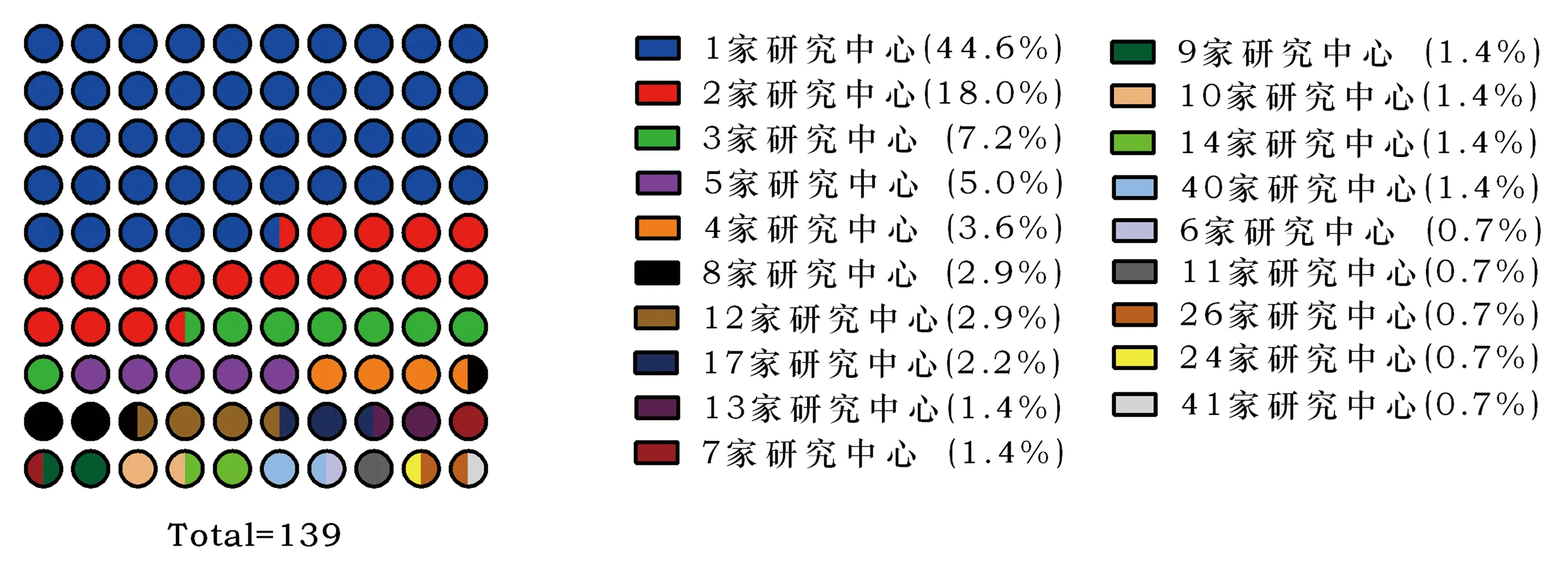

图4示,139篇目标文献累计覆盖707个研究中心(医院、社区或其他单位),平均每项调查约有5个研究中心。大多数调查(97项占69.8%)集中在1~3个研究中心,最多的一项调查涉及41个研究中心[17]。

图4 139篇文献涉及研究中心数量分布情况

2.7 调查人群

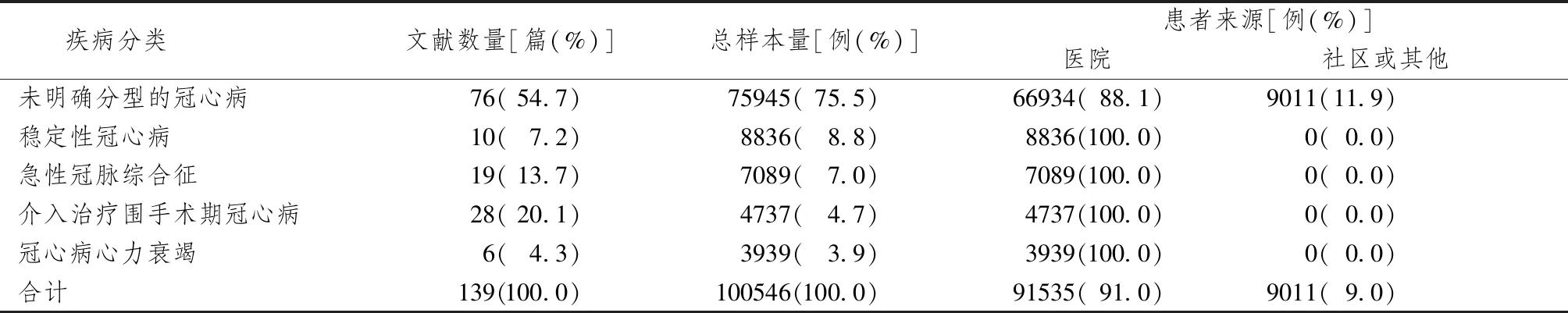

表3示,在100546例冠心病患者中,明确诊断为稳定性冠心病者8836例(8.8%),急性冠脉综合征7089例(7.0%),介入治疗围手术期冠心病4737例(4.7%),冠心病心力衰竭3939例(3.9%),其余75945例冠心病患者未明确分型(75.5%)。在患者来源方面,有91535例(91.0%)患者来自医院,其余9011例(9.0%)患者来自社区或其他单位。目前针对冠心病心力衰竭的研究较少,且集中在探索证的分布特征(图 5),同时缺乏冠心病全程演变规律的研究。

表3 139篇文献涉及冠心病不同类型受试者纳入样本情况[例(%)]

图5 我国冠心病中医流调不同方法与目的纳入样本情况

2.8 中医调查指标

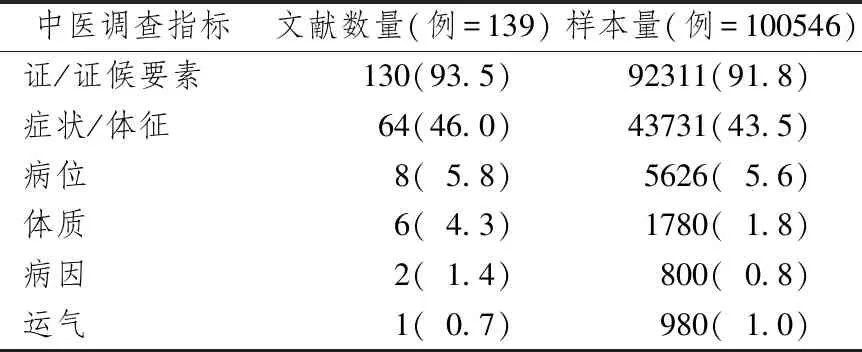

表4示,139篇目标文献中,有130篇(93.5%)文献累计调查了92311例冠心病患者的中医证/证候要素相关情况,64篇(46.0%)文献累计调查了43731例冠心病患者的中医症状/体征等四诊信息情况,8篇(5.8%)文献累计调查了5626例冠心病患者的病位情况,6篇(4.3%)文献累计调查了1780例冠心病患者的体质分类情况,3篇(2.1%)文献分别调查了冠心病中医病因以及运气对疾病的影响等情况。

表4 139篇文献中医调查指标及纳入样本情况[例(%)]

2.9 主要调查结果

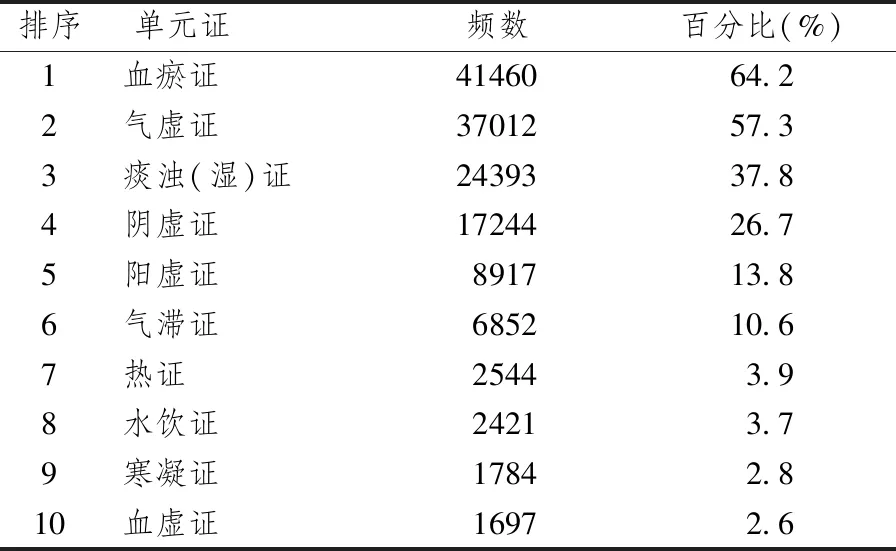

2.9.1 冠心病中医证的分布特征 表5示,选择探索证分布特征的108篇文献,剔除数据不全或仅研究某一证的14篇文献,最终纳入94篇文献(合计64596例冠心病患者)进行证的分布特征分析。单元证频数排名前四位为血瘀证(64.2%)、气虚证(57.3%)、痰浊(湿)证(37.8%)、阴虚证(26.7%),呈血瘀证>气虚证>痰浊(湿)证>阴虚证>阳虚证>气滞证>热证>水饮证>寒凝证>血虚证的趋势。

表5 64596例冠心病患者中医证的分布特征

2.9.2 冠心病不同发展阶段中医证演变规律

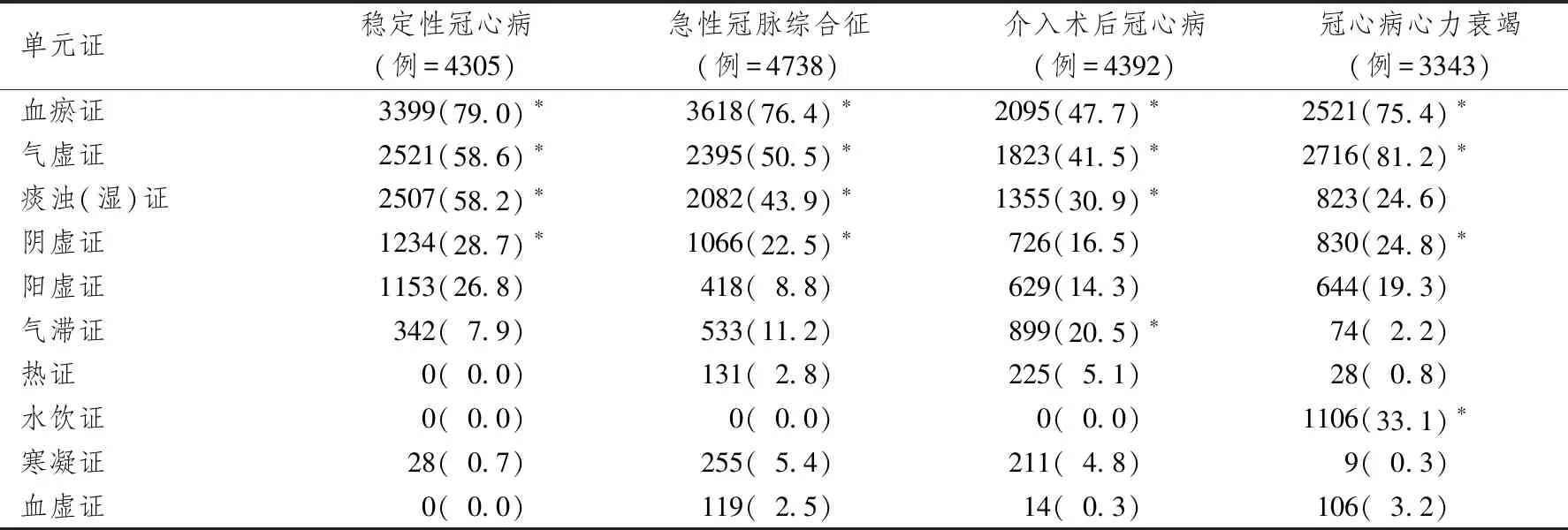

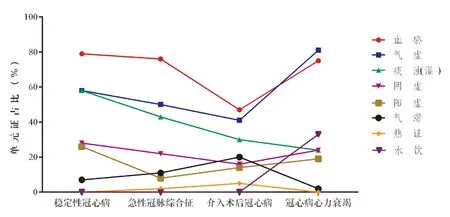

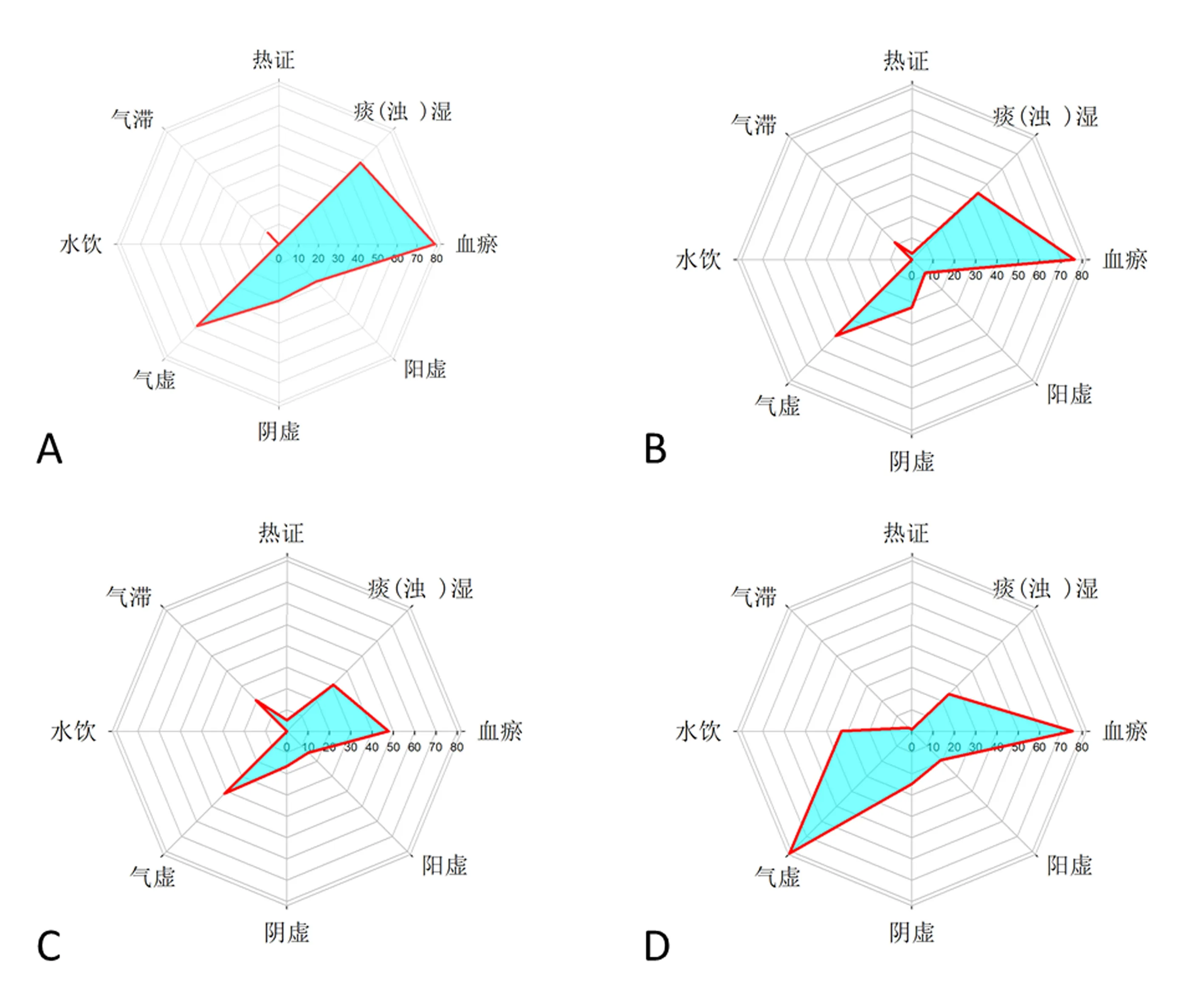

表6图6、7示,从上述95篇文献中筛选具有明确冠心病现代医学诊断分型的文献50篇(合计16778例患者)进行冠心病不同发展阶段中医证演变规律分析。结果表明,血瘀证、气虚证、痰浊(湿)证是各个阶段最主要的3个证。此外,稳定性冠心病患者痰浊(湿)证(58.6%)和阳虚证(26.8%)比例高于其他阶段;急性冠脉综合征患者开始出现热证(2.8%);介入术后冠心病患者血瘀证比例较急性冠脉综合征患者显著下降(76.4%→47.7%),同时气滞证排序上升到第四位(20.5%);冠心病心力衰竭患者气虚证比例最高(81.2%),且近1/3(33.1%)患者出现水饮证。

表6 16778例冠心病不同发展阶段患者中医证演变规律[例(%)]

图6 16778例冠心病不同发展阶段患者中医证演变规律

注:A.稳定性冠心病;B.急性冠脉综合征;C.介入术后冠心病;D.冠心病心力衰竭图7 16778例冠心病不同发展阶段患者中医证演变规律比较

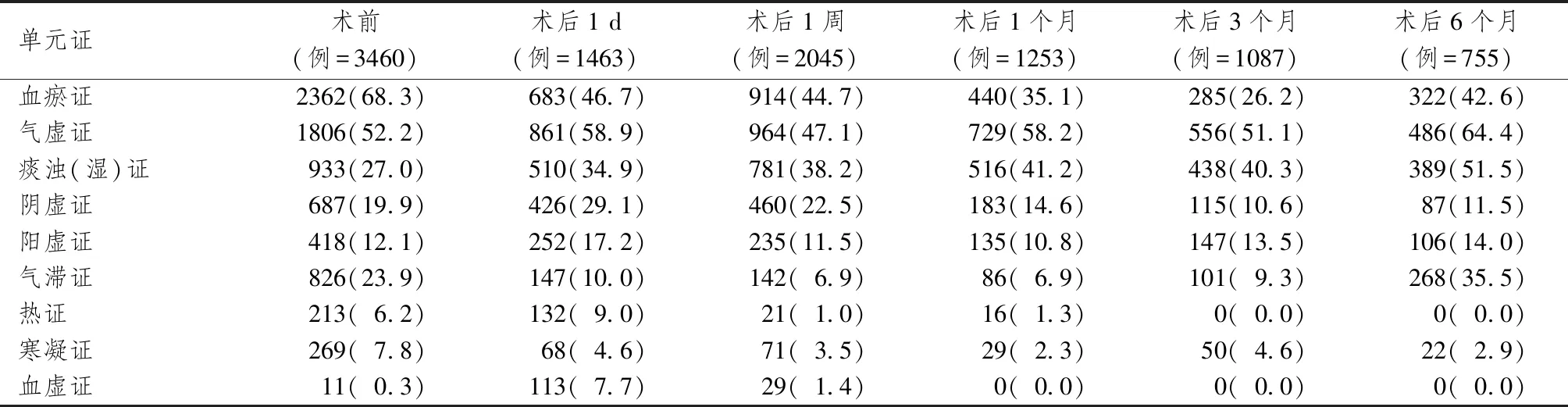

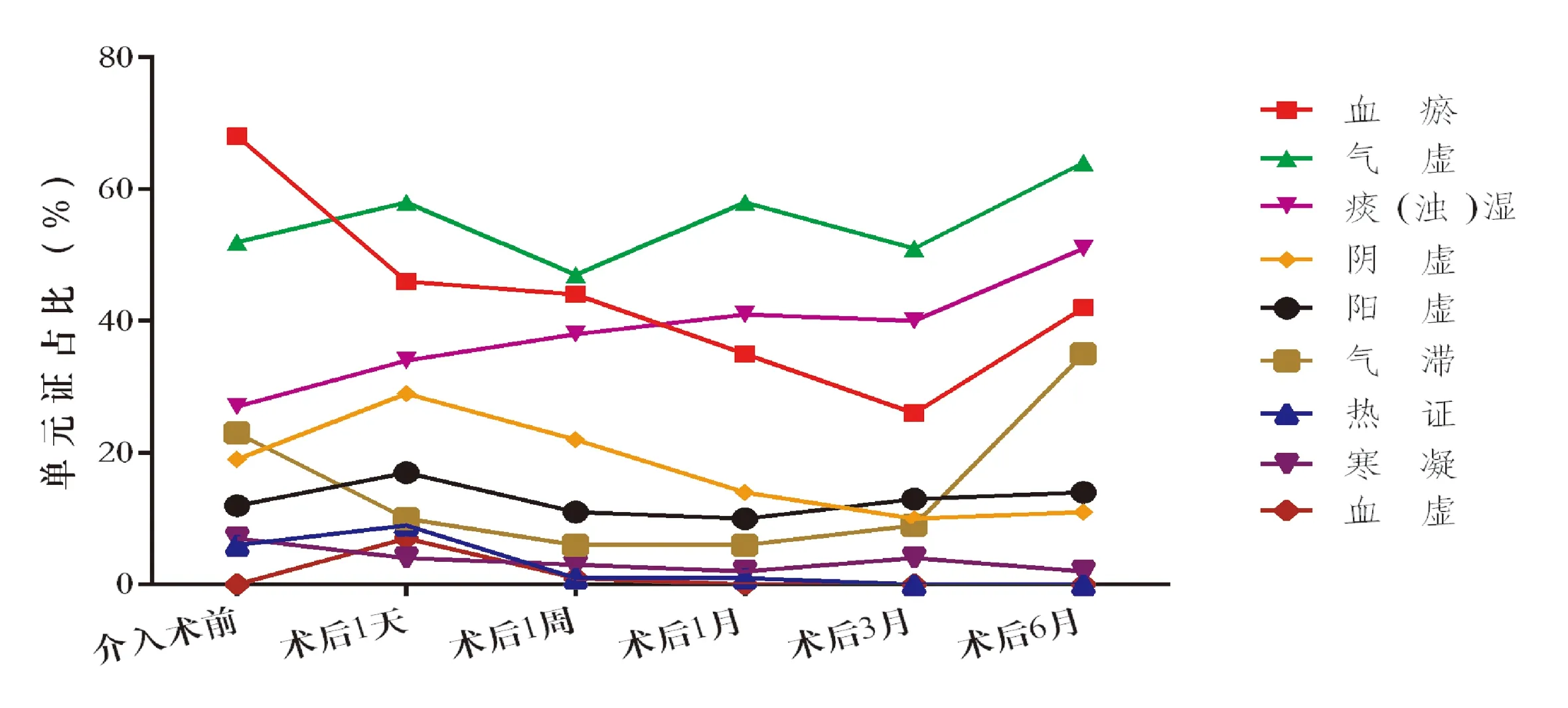

2.9.3 介入治疗围手术期冠心病中医证演变规律 表7图8示,筛选研究证演变规律且研究对象为介入治疗围手术期冠心病的文献24篇(合计3460例患者),分析介入手术对冠心病证演变规律的影响。结果表明,介入术后3个月内血瘀证比例显著下降(术前68.3%→术后1 d46.7%→术后1周44.7%→术后1个月35.1%→术后3个月26.2%),但术后6个月升至42.6%,总体呈“先降后升”趋势。此外,痰浊(湿)证比例呈逐渐升高趋势;气虚证成为术后各时间截点最主要的单元证,且术后6个月比例最高达64.4%;气滞证比例于术后1个月内呈下降趋势,但术后3个月、术后6个月呈上升趋势;热证、血虚证比例术后1 d最高,分别为9.0%、7.7%,之后呈下降趋势。

表7 3460例介入治疗围手术期冠心病患者中医证演变规律[例(%)]

图8 3460例介入治疗围手术期冠心病患者中医证演变规律

2.9.4 其他研究结果 在证与理化指标的关系方面,血脂、血糖、血流变、代谢组学、炎症免疫、基因多态性,以及心脏超声、冠脉病变情况(冠脉病变支数、冠脉斑块course积分、冠脉狭窄程度积分、颈动脉斑块性质及狭窄程度)等指标与冠心病患者中医证的分布存在相关性。其中又以血瘀证的研究最为成熟。结果表明,冠心病血瘀证与甘油三酯、HDL-C、LDL-C、内皮素、抗凝血酶、IL-8、CD14+、CD16+、冠脉病变Gensini积分等密切相关[18-24]。此外,部分研究分析了证与心血管事件之间的关系,结果提示当冠心病患者出现气虚证→痰热证、阳虚证→痰热证的转化时易引发心血管事件[25-26]。

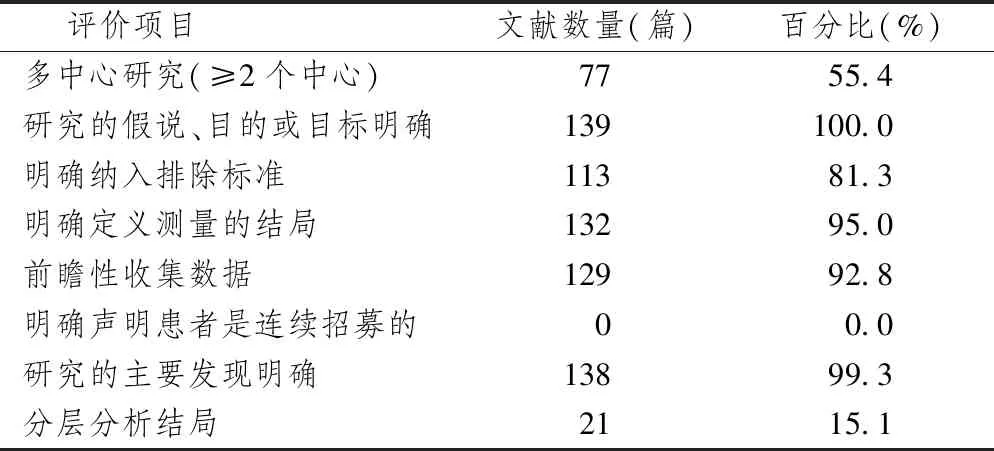

2.10 纳入文献的质量评价

2.10.1 纳入文献的方法学质量评价 表8示,根据NICE推荐研究质量评价标准的评价结果显示,有55.4%的文献是多中心研究,明确纳入排除标准的占81.3%,分别有100.0%、95.0%、99.3%的文献对研究目的、测量结局以及研究的主要发现进行了明确说明,仅15.1%的文献对结局指标进行了分层分析,没有文献明确声明患者是否为连续招募。

表8 纳入文献的方法学质量评价(%)

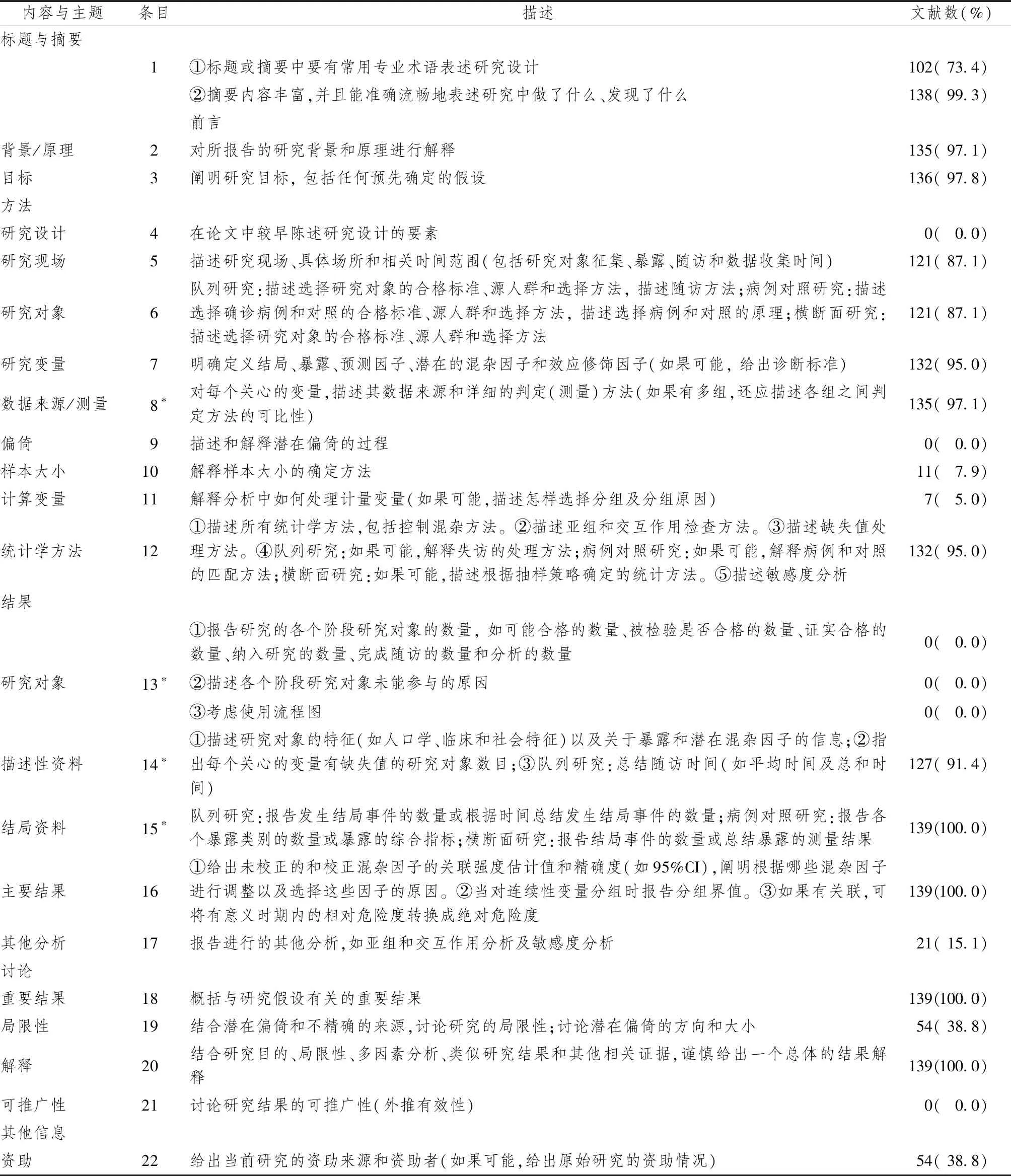

2.10.2 纳入文献的报告质量评价 表9示,根据STROBE 声明第四版评价结果表明,所有文献均未“在论文中较早陈述研究设计的要素”,其他报告率为0%的内容包括“偏倚”(条目9)“研究对象”(条目13)“可推广性”(条目21)。报告率为100%的内容有“结局资料”(条目15)“主要结果”(条目16)“重要结果”(条目18)“解释”(条目20)。

表9 纳入文献的报告质量评价

3 讨论

本研究通过系统整理近30年发表的文献,发现我国冠心病中医证的流行病学调查研究已在证候分布等方面积累了一定基础,为今后的深入研究提供了有力支撑。本研究共纳入139篇文献,最早发表于1992年[27],93.5%的文献集中在2007至2020年之间。调查地区涵盖全国28个省市自治区,其中又以北京、广东、河南等地居多,合计纳入10万余例冠心病患者,主要来源于医院。综合分析结果表明,在证的分布特征方面,冠心病患者常见血瘀、痰浊(湿)等实证以及气虚、阴虚等虚证,而寒凝证比例仅仅排在第九位,提示随着时代变迁,越来越多的学者对当代冠心病病机的认识,已由既往的“阳微阴弦”“阴寒凝滞”转向以“虚”“痰”“瘀”为基础,这也与我们前期的理论和文献研究结果相符[28-30]。有几点需要说明,首先是关于文中“痰浊(湿)证”的提法,虽然历年来冠心病中医证的相关研究,包括辨证标准中多用“痰浊”证,但实际诊断条目主要是辨“湿象”(如舌胖、苔滑、身重困倦、脘腹痞满等)。我们推荐使用“痰湿证”而非“痰证”或“痰浊证”[31]。“痰”与“湿”虽为“近亲”然内涵迥异。再者“浊”的含义也很广,可以是水谷精微,也可形容秽浊之状,明言“痰湿证”可使概念更为清晰明了;第二,20 世纪60 年代后,以陈可冀院士为代表的诸多中医学者逐渐认识到血瘀证是冠心病发生发展过程的重要证候,活血化瘀法成为治疗共识。而从上世纪80年代开始,临床上愈来愈多的冠心病患者表现为痰瘀互结证[32-34],痰瘀同治渐渐取代单纯活血化瘀而被广泛接受,丹蒌方[35-36]、荷丹片[37]等是其中的典型代表。纵观数十年研究结果发现,引发“血瘀证”向“痰瘀互结证”转变的原因更多是由于生活行为方式改变带来“痰湿证”地位日益凸显所导致的结果;第三,急性冠脉综合征患者出现热证,可能与此阶段炎症反应升高密切相关[38]。近10年研究表明,清热解毒类中药可通过对血管活性胺类介质、花生四烯酸代谢产物、炎症细胞因子、炎症信号通路核转录因子-κB和丝裂原活化蛋白激酶、一氧化氮和趋化因子等的调控作用,以及消除自由基、调节下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴功能等途径产生抗炎作用[39-41]。亦有学者指出,炎症反应与冠心病热毒病机枢转的关系密切[42],从热论治冠心病逐渐引起重视[43]。此外,冠心病心力衰竭患者可能因心肌细胞凋亡、泵血无力及年老虚弱等因素,导致临床多见气虚血瘀证,且水饮之象显著加重。

冠脉介入治疗已成为影响当代冠心病中医证演变规律的重要因素,尤其是近20年冠心病中医证与临床表征的演变规律研究主要围绕介入治疗围手术期患者开展。大多数结果提示,PCI或CABG术后早期可以显著减少血瘀证等实证发生频次,有效改善胸闷、胸痛等症状,降低心绞痛积分,但同时也带来气虚证等虚证显著增加的问题[44-45]。可能与手术、麻醉、输液等因素有关。需注意的是,介入术后3~6个月血瘀证呈现回复升高迹象,结合国内外研究进展,说明虽然介入术在短期内可以通过血运重建显著改善冠心病患者心肌血供及心功能,但长时间有潜在引起再次发生或加重血瘀证的可能(约10%可能发生支架内再狭窄)[46-51]。同时由于手术创伤或围手术期精神紧张、情绪波动等原因,往往使得患者正气耗散加重导致虚证凸显,以及后期(尤其是术后3个月后)气滞证明显加重,没有从根本上改变冠心病本虚标实的病机特点。提示临床医师对冠心病介入术后患者的治疗,不能单纯因患者自诉症状缓解而忽视对血瘀证、气虚证等主要证候的辨治。另外部分研究通过长达1年的随访观察发现,稳定型心绞痛患者出现因虚致实(气虚证→痰热证、阳虚证→痰热证等)是引发心血管事件的重要因素,提示“虚-痰-瘀-热”相互转化可能是影响冠心病发生发展的关键环节。临床医生在将活血化痰治疗贯穿冠心病始终的同时,也要重视固本补虚与清热在预防心血管事件中的作用。

亟待探索适宜当代慢性非传染性疾病全程中医证候演变规律的研究方法,同时提高研究质量。冠心病等慢性非传染性疾病具有病因复杂、潜伏期长、病程长等特点,固然前瞻性研究在证据级别上高于横断面调查,可以直接收集关于中医证候和终点结局的第一手资料,但要获得可靠结果往往需要观察足够大的人群样本,存在观察周期长、实施难度大、脱落风险高、经费消耗大等问题。目前我国冠心病中医证的流行病学调查最长随访周期仅1年,队列研究平均样本量仅273例,地区代表性不足,同时缺乏随机抽样,仅15.1%的文献对结局指标进行了分层分析,显然不能够很好地揭示该病证的演变规律及相关因素对终点事件的影响。并且很多所谓“前瞻性证候学研究”严格意义上讲是干预性研究中的一部分,纳入患者通常与真实世界人群存在较大差异,不能准确反映目标疾病的证候演变规律[52]。此外,由于不同研究采用的中医辨证标准不规范、不统一、缺乏诊断权重,导致研究质量参差不齐、整体研究结果公认度有待提高。在未来的研究中,除了考虑年龄、病程等影响因素外,应充分利用既往调查资料,在原有病例基础上扩大样本量、设置相关对照组、延长随访观察时间,重点围绕冠心病发生发展过程中的不同阶段,应用客观量化辨证标准,开展多中心协作研究,进一步明确冠心病全程中医证候演变规律,提高临床病证结合诊治冠心病的把握性。